〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

古典に親しむ「論語」より 父は子のために隠し、子は父のために隠す 2013/09/02

今日は家族と国家の関係について述べた「論語」の一節を取り上げます。

葉(しょう)という県の長官が孔子に言いました。

「私の村にはとても正直な者がいます。彼の父親が羊を盗んだとき、自らの父親を訴えたのです。」

孔子はこれを聞いて答えます。

「私の村の正直者というのはそれとは違います。父は子のために罪を隠し、子は父のために罪を隠します。本当の正直とはその心の中にあるものです。」

これについては、いろいろな意見があるでしょう。

ここで、あくまで親子関係という点にのみ絞って書きます。

親子関係というのは、法律を用いるのがなじまないところがあるということなのでしょう。

また別の見方をすれば、親が羊を盗み、子がそれをお上に届けるなどという親子は、お互いがお互いを信頼しているとは言えません。

この親は「親をお上に売ってしまうような子」を育てたという意味で、子育ての面でいかがなものかということにもなりましょう。

とはいえ、40年前、中華人民共和国においては、文化大革命と称して、親をお上に売ったり、子をお上に売ったりする密告を奨励しました。

かの国における相互の人間不信というのは、この政策でより強まってしまったようです。

(以下、書き下し文)

葉公(しょうこう)、孔子に語りて曰く、吾が党に直・躬(ちょくきゅう)なる者あり。

その父、羊を攘みて(ぬすみて)、子これを証す。

孔子曰く、吾が党の直き者は是れに異なり。父は子の為に隠し、子は父の為に隠す。直きことその中(うち)に在り。

(白文)

葉公語孔子曰、「吾党有直躬者。其父攘羊、而子証之。」 孔子曰、「吾党之直者異於是。父為子隠、子為父隠。直在其中矣。」

落語の効用 2013/09/03

プロフィールにあるように、私の趣味の一つに落語があります。

いつごろから聴き始めたか、また何がきっかけで聞くようになったのかは、はっきりと記憶にありません。

大学生のとき、東京の寄席に行った記憶があるので、そのあたりからです。

生徒さんに落語のことを話すと、「笑点でやっている座布団を取るやつですか?」とか、「漫才とどう違うのですか?」と聞かれることがあります。

まあ、そんなものでしょうか(笑)

わたしは何かの足しにしようと思って落語を聴き始めたわけではありません。

が、特にこの仕事をするようになってから、聴いていてよかったと感じています。

落語の効用は大別2点あります。第1点目は、ユーモアのセンスを学ぶことができたということです。

「指導は明るく、楽しく」を心がけている者としては、生徒さんとともに笑える機会が持てることを重要視しています。

落語はその際、大きな助けになっています。

バラエティー番組に出てくるお笑い芸人とはまた違ったペーソスを加えたり、生徒さんへの切り返しができています。

第2点目は、語彙が豊かになり、文学的表現が身につくことです。

落語の中で、いわゆる古典落語といわれる分野はその舞台を、江戸後期〜明治初期に設定してあります。

落語の中で用いられる「着物の見立て」「焦がれ死に」「小股の切れ上がった女」などという表現は、なかなか日常生活では出会わないものです。

落語ではそうした表現に多く触れることができます。

わたしは、文学作品を全く読みません。読書は政治・経済・言語などの分野に偏っています。

こうした表現に触れることで、語彙の偏りを補う役割をしています。

落語はそういうわけで、ためになるものです。

もっとも元は滑稽噺などが中心で、そればかり聴いていても、賢くはなりません。

お後がよろしいようで(笑)

生徒さんにはこう教えています 〜英語の音読と暗唱〜 その1 2013/09/04

「英語を音読しなさい」というのは、英語の授業でよく言われますが、実践している人はかなり少ないようです。

それでも、中学校のうちは、初歩ということもあって、授業で教科書の本文を吹き込んだCDを流したり、英語を声に出したりすることはあります。

しかし、高校以降になると、英文の解釈・文法の解説・演習が中心となります。

そのため「英語を声に出す」ことは極端に少なくなるようです。

以上のことから、わたしは生徒さんに英語の音読を徹底して勧めています。

課題として出すときも、1日3〜5分くらいの量を目安に必ず音読の宿題を出します。

また高位層に属する生徒さんには、5分程度で音読できるくらいの量の教科書の文章を年に1回は暗唱してもらっています。

この暗唱は、単にその文章をそらんじるだけでなく、綴りを完全に書けてワンセットです。

音読を重視する理由は、大きく分けて3点あります。

第1点目は、言語というものの本質的な性格を重視しているからです。

すなわち、言語とは、そもそも音声から出発しているのであり、音声を無視することはあり得ません。

それは言語が文字を伴っていたとしても同じことです。

音声を全く顧みず、文字のみをあげつらうことはできません。

第2点目が単語の発音・アクセント・イントネーションが身につくからです。

英語の発音・アクセント、及び文を読む際のイントネーションは非常に大切なものです。

試験でも当然問われます。

しかしこれは単に試験のためのものではありません。

これらをしっかりやらないと、通じないのです。

これらは黙読するだけだと、発音・アクセントのあやふやさが浮き出てこず、ゴマカシが効いてしまいます。

音読すると、これらがよく分からなければ、「ウッ」と詰まることになります。

この「ウッ」となった部分を後で辞書で調べて正確な発音・アクセントを身につけていくのです。

(以下、明日に続きます)

生徒さんにはこう教えています 〜英語の音読と暗唱〜 その2 2013/09/05

(昨日の続きです)

昨日は、英語のリスニングの効用として、英語が持つ音声言語としての性質、単語の発音・アクセントなどの会得を記しました。

第3点目はリスニング対策になるからです。

音読することで、英語が耳と目から入ってきます。

耳という音声言語と目という文字言語が結びつくことで、英語の力は確固たるものになります。

リスニングにおいては、「瞬間的に英語を理解する力」が求められます。

しばらく考えて、「あの単語はどういう意味だっけ?」ということは許されません。

音読はこうした力の涵養に役に立ちます。

第4点目は英作文対策になるからです。

ここでいう「英作文」とは、いわゆる英作文といわれる問題のみならず、英語で穴埋めをする問題、単語の整序問題も広い意味での英作文です。

これをこなす力は、音読、なかんずく暗唱することによってのみ培われます。

いくら単語やアクセントだけをやっても、肝心の英文が頭に入っていない状態において、「作文」はできません。

ただし音読を勧めても、肝心の単語の読み方がさっぱり分からず、したがって音読しようにも音読できないという生徒さんがいます。

こうした生徒さんも、繰り返し同じところをやってもらうと、少しずつ読み方が上手になってきます。

とはいえ、音読ばかりやっているわけには行きません。

やらなくてはならないことが山ほどあります。

そこで、目安を1日3〜5分程度としましょう。

これならば、やれるでしょう。

後は、自分との戦いです。

生徒さんにはこう教えています 〜英語の音読と暗唱〜 その3 2013/09/06

昨日までは英語の音読のやり方について述べました。

今日は、音読をしっかりとやって、しかるべき結果を残した生徒さんについて書いてみます。

その生徒さんは、東北学院大を志望している高校3年生でした。

模試ではC判定とD判定を行き来しており、英語が足を引っ張っていました。

「英語が弱い」という生徒さんのご多分に漏れず、単語の力が弱い生徒さんでした。

そこでわたしは単語の記憶のしかたを事細かに指導しました。併せてどんなものでもいいから、1日に5分程度、毎日欠かさず音読するように言いました。

彼はどのようなものがいいか迷っていましたが、結局「入試問題の過去問を5分ぐらいの分量で毎日音読する」ことにしました。

それからというもの、彼は一生懸命に勉強しました。

彼の偉いところは、まじめに課題をこなしたことでした。

そして2か月くらいたって、模試があった日の翌日の指導で、顔を少しほころばせながら、こんなふうに言っていました。

「英語の試験をやっていたとき、今まで分からなかった単語が分かるようになっていたのもあるんですが、読むのが速くなりました。それから英語がスッスッの目に入ってくるんです。」

英語を読むのが速くなり、英語の単語が目にスッと入ってくるようになったというのは、わたしも音読をしっかりやり始めるようになってから感じたことと全く同じです。

彼の言う「スッスッ」というのが、よく分かりました。

そのようなこともあり、彼は東北学院大学に合格しました。

彼のほかにも音読をしっかりやるようになってから、英語の成績が伸びた生徒さんがたくさんいます。

やはり、合格の一番の近道はまじめに勉強することなのですね。

祝!! 東京五輪開催決定 2013/09/09

昨日未明、うれしい知らせが飛び込んできました。

2020年、オリンピックの東京開催決定です。

昨日は年甲斐もなく、はしゃいでいました。

変な話かもしれませんが、わたしは東京開催を確信していました。

実は、前日の夢で東京が選ばれるというデジャビュを見たんです。

ただ誰かに話すと逆夢になってしまいそうなので、黙っていました。

決定当日、ニュースで知り「正夢になった!」と大喜びでした。

我々世代にとっては、オリンピックの経済効果とか、景気はどうなるのか、ということばかり関心が集まりがちです。

しかし、東京オリンピックの際に選手として活躍するのは、ちょうど現在の中高校生の皆さんです。

これを契機に日本を盛り上げていきましょう。

今日はちょっと「教育コラム」から脱線しました。(笑)

生徒さんにはこう教えています 〜英語の音読と暗唱〜 その4 2013/09/10

これまで英語の音読の重要性を縷々述べてまいりました。

実はいうと、もとから音読を重視していたわけではありません。

決して軽視をしていたわけではないですが、それほど重要なものだという意識はありませんでした。

音読あるいは暗唱について自らを振り返ると、中学2年・3年のとき、英語の暗唱大会に出るよう先生に勧められた経験があります。

2年生のときはオーヘンリーの小説「賢者の贈り物」を、3年生のときは芥川龍之介の小説「蜘蛛の糸」をそれぞれ覚えました。

いずれも5分程度の分量であったと記憶しています。

当初は全く意識していませんでしたが、この暗唱は英作文で絶大な効果が出ました。

高校入学後は、ご多分に漏れず、英語の授業は訳読と文法中心でした。

それゆえ暗唱したり、音読をするという機会はほとんどありませんでした。

音読に目覚めたのは、大学入学以後、英会話を勉強するようになってからです。

英検やTOEICの試験も受けましたが、英語の聞き取りに不安がありました。

映画の英語に至っては速すぎて全く分からないといった状況でした。

いろいろやっても壁が突破できず、もがき苦しんでいたところ、NHKのラジオで「レッツスピーク」という番組に出会いました。

ここではくどいくらいに音読を徹底して行うのが特徴でした。

「こんなことで英語が話せたりするのか」と当初は疑心暗鬼でした。

しかし、次第にスピーキングの力が伸びているのが自分でもよく分かりました。

それのみならず、リスニングもよくなりました。

また英文を読むのが今まで以上に速くなりました。

「音読を繰り返すという、こんな単純で、しかもおカネもかからないことで、これだけ英語が完全されるのなら、最初からしっかりやっておけばよかった」と後悔しきりでした。

それ以後、自分でも英語のみならず、ほかの言語を学ぶ際も音読を徹底して行い、また生徒さんにも推奨しています。

とにかく意志あるのみです。

「時間外指導」のこと 2013/09/11

過日、指導から帰り、入浴後すぐに、生徒さんから電話がありました。

内容は、英語に関するものです。

彼曰く「問題集の模範解答はこうなっているが、自分が書いた答えはこうなっている。自分としては、正しいのか間違いなのか分からない。教えを乞いたい」というものでした。

この生徒さんはその翌日、英語の試験がありました。

彼の一生懸命にやらなければならないという気持ちが伝わってきてうれしくなりました。

わたしは基本的に、「自分はこれこれの志望校に入りたい」と言いながら、それにふさわしい努力をしない生徒さんには非常に厳しいです。

その反面、自分の立てた目標に何がしかの努力をしている生徒さんには、仏様のように優しく接するようにしています。(笑)

指導が終わった後であっても、こうして努力する姿勢に、わたしは心の底から感服しました。

結果はまだ帰ってきていませんが、きっと彼は努力の跡を結果で示してくれるでしょう。

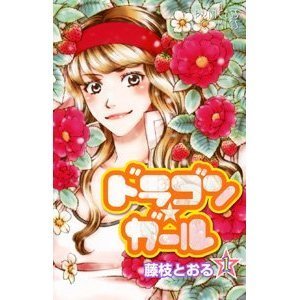

マンガ本「ドラゴン★ガール」の紹介 2013/09/12

今日はマンガ本の紹介をします。

ドラゴン・ガール (プリンセスコミックス)

藤枝とおる 著 秋田書店 全5巻

キャプションには次のようにあります。

伝統ある男子校・翔龍高校が共学化され、新たに女子生徒を迎えることになったその年、型破りな女の子が入学してきた。その名は愛染リンナ!! その学園の伝説の存在である父親のあとを追って、応援団長を目指すリンナだけど…? 男だらけの学園に、オンナの意地が燃えあがる!! 恋と友情のスクールライフ

ズバリ、このマンガは仙台二高の応援団をモデルにしています。

校舎の描写などはそのままです。

また応援団の背景などは、かなりデフォルメされていますが、真実も盛り込まれています。

また仙台一高の応援団と思われる集団が「悪役」として登場します。

中身は高校生が織りなすラブストーリーといった感じです。

仙台二高を目指す方、あるいは仙台二高を目指すご子息を持つご父兄はご一読を。

OBであるわたしも楽しんで読めました。

注文はこちらで。

たかが成績 されど成績 2013/09/13

繰り返し申し上げているとおり、わたしの仕事は勉強を教えることではなく、生徒さんの成績を上げることだと考えています。

その一方で、矛盾するようですが、「ある生徒さんの持っているものを測る尺度は、学校の成績だけではない。学校の成績は尺度の一つである。」という考えも持っています。

実際、これまで指導に当たってきた生徒さんは、皆さんほんとうにすばらしいです。

勉強は得意ではないが、料理作りに大きな関心を持ち、将来はフランス料理のシェフになりたいという生徒さん。

非常に絵が上手で、将来はイラストレーターになりたいという生徒さん。

サッカーの有力選手で、「自分がワールドカップに出たときは、先生を招待しますよ」と言ってくれた生徒さん。

生徒さんはこのように大きな、そして無限の可能性を持っています。

ところが、そういう可能性を持つ生徒さんであっても、学校の成績が振るわないために、「自分はダメなんだ」と思い込んでしまう場合があります。

そして、せっかく持っているいいものを発揮できない、または発揮しようとしない生徒さんが少なくないこともまた事実です。

わたしが「成績を上げる」ことにこだわるのは、そうした生徒さんが自分に自信を持ち、学校の成績以外の可能性を十分に発揮してほしいからです。

生徒さんが持っているいい面を、学校の成績だけで潰されてはかないません。

「たかが成績」です。

それゆえ「されど成績」なのです。

わたしができることは「生徒さんの持つ可能性の、ほんの一部、しかし、大きな要素になっている部分を伸ばす」ことです。

文語調の歌に親しむ 〜 「二宮金次郎」 2013/09/17

今日は文部省唱歌「二宮金次郎」を取り上げます。

二宮金次郎はかつて教育の場において模範とされました。

古い小学校だと、薪を背負いながら読書をする銅像があることと思います。

戦後になって、この歌は教科書から消えてしまいます。

勤勉だとか、努力とかいうことを教育の場から消し去ってしまうというのは、常識では考えられないことです。

以下、動画にてどうぞ

→動画が表示されない場合は、こちらから

<歌詞>

1.柴(しば)刈り縄ない 草鞋(わらじ)をつくり

親の手を助(す)け 弟(おとと)を世話し

兄弟仲よく 孝行つくす 手本は二宮金次郎

2.骨身を惜まず 仕事をはげみ

夜なべ済まして 手習(てならひ)読書

せはしい中にも 撓(たゆ)まず学ぶ

手本は二宮金次郎

3.家業大事に 費(ついえ)をはぶき

少しの物をも 粗末にせずに

遂には身を立て 人をもすくふ

手本は二宮金次郎

「文語調の歌に親しむ」と銘打っていますが、語彙に若干古風なものがあるだけで、文法的に理解が困難なところはほどんどありません。

改めて聞いてみると、新鮮に感じます。

いわゆるドタキャンについて その1 2013/09/18

今日は指導直前での日程変更依頼(いわゆるドタキャンに)について述べたいと思います。

このドタキャンについては、家庭教師派遣業者によって対応が様々です。

特に規定を設けず、振替指導をする、としているところや、当日の変更は一切認めないとするところ、さまざまです。

規定上はいろいろですが、実際の運用としては、かなり柔軟に運用されているようです。

「柔軟に運用」というのは、すなわち生徒さんの都合に合わせていることが多く、家庭教師側が損害をかぶることが多いというのが実情です。

ドタキャンで最も多い場合が、生徒さんの体調不良です。

これについては体調のことなので、しかたがありません。

我が身を振り返っても、体が強いほうではありませんので、年に最低1回は風邪で寝込んでしまいます。

次が生徒さんの他の予定(部活、学校行事)などのからみです。

これらは生徒さんが原因ではないので、致し方がありません。

ほとんどのご家庭は、こちらの事情を慮って日程をいろいろとやりくりしてくださいます。

が、まれに恣意的と思われるドタキャンを連発する指導先にあたることがありました。

(以下、次回に続きます)

いわゆるドタキャンについて その2 2013/09/19

(前回の続きです)

前回は、まれに恣意的と思われるドタキャンを連発する指導先にあたることがある旨、お伝えしました。

以下その一例です。

これは派遣会社を通じての案件で、前の講師から引き継いだものでした。

ドタキャンが2回ほど続いたので、そのご家庭には、予定のところにできないと、他の生徒さんの日程にも影響してしまうことや、学習にも悪い影響を及ぼすので、できる限りドタキャンをなくしてほしいとお願いしました。

すると、そのご家庭は「前の先生はこうしてくれたのに.....」ということで一悶着となり、結果として指導中止に至りました。

後で聞くと、そこはドタキャンを頻々と行うところだったそうで、前講師もそれに悩んでいたとのことでした。

わたしは生徒さんを担当するとき、予定日に従って指導することが、まず成績向上の第一歩であることを告げます。

そのせいもあってか、現在、担当しているご家庭で、恣意的なドタキャンをするところはありません。

やはり指導には毎週○曜日というふうに、リズムが大切です。

体罰事件報道に思うこと その1 2013/09/20

先日、静岡県のある私立高校で、バレー部の指導の際に教師が体罰を行ったということが報道されました。

体罰の模様がネットにアップされ、学校がそれを認めて謝罪しました。

この報道を見て、わたしの感想は次のようなものです。

すなわち、あれがアウトならば、今の校長とか教頭とか言われる先生方に懲戒処分を受けてしかるべき方が結構いらっしゃるのではないかと。

わたしが学生だったころとは時代が変わったなあと思います。

このような流れになったのは、昨年末〜今年初めにかけてあった大阪の高校における生徒の自殺によるところが決定的でした。

当該高校における体罰は、もはや体罰という域を越えたもので、それを行った教師は責任を追及されてしかるべきです。

報道では度の過ぎた体罰がかなり取り上げられていましたが、わたしは少々違う視点からこの事件を見ました。

ここで問題にしたいのは、3点あります。

第1点目が、各所の高校にある体育科が部活動と一体になっているということです。

生徒にとって部活動をやめることはすなわち、当該学校に在籍する意義を問われる事態となってしまいます。

第2点目が、第一点目との絡みで、大学への推薦などが所属する部活動の教師の胸先三寸で決まってしまうということです。

第3点目が、強豪としてそれなりの結果を出してきている部活動が、学校内でいわば昔の関東軍のような存在になってしまったことです。

(次回に続きます)

体罰事件報道に思うこと その2 2013/09/24

(前回からの続きです)

前回は、わたしが事件報道ではあまり語られなかった問題を取り上げました。

くだんの高校でも、その部活担当の先生が、その学校のヌシのような存在になり、数年で交代する校長・教頭などが管理できなくなっていたようです。

自殺した生徒も、部活動の教師と、将来の自分の進路との板挟みになり、逃げ道がなくなってしまったのではないかと勝手に推測しています。

社会に出れば、大人の世界には、「権力を持っている上役と自分自身との軋轢」というのはよくあることです。

しかし、学校という世界しか知らない10代後半の生徒にそのシステムを耐え抜けというのは非常に酷な話です。

ですから、特に体育科あるいは部活動を主眼にして進学をしようとしている生徒さん、あるいはそうした生徒さんを持つご父兄は、上記のようなことをよくよくお考えになったうえで進路を決めていただきたいのです。

またそういう生徒さんは、どちらかというと勉強を苦手にしている生徒さんが多く、選択の余地が限られてしまっているということも、上記のようなことに拍車をかける事態となっています。

まずもって、学校は勉強をやりに行くところです。

部活動をやりに行くところではありません。

勉強を苦手としている生徒さんも、今のうちに、学校で習うことは詰め込めるものは詰め込んでください。

決して邪魔にはなりません。

捨てるのは、いつでもゆっくり捨てられますから。

伯母のこと 2013/09/25

わたしには昭和6年、現在82歳になる伯母がいます。

伯母は県の国際交流事業の一環として行っている留学生のお世話をするホストマザーをしています。

留学生はだいたい東北大学の学生です。

日本に来たばかりで事情がよく分からない人も多く、また日本語がよく話せない人もいます。

わたしは伯母に依頼されて、何度か通訳を行ったことがあります。

そういうわたしを見て、また叔父(伯母から見ると弟)が資格試験に挑戦するのを見て、一念発起し、英検4級の勉強を始めたのです。

伯母は女学校時代、ちょうど戦争中で英語の授業が受けられず、英語を勉強したいと思っていたそうです。

何度か挑戦後、合格し、今度は英検3級に挑戦しました。

「3級は4級と違って難しいよ」と語っていました。

受験生はほとんどが中学生だったでしょう。

そういう中に入って受験をするというのも、随分と度胸がいったはずです。

身内ではありますが、伯母のそうした姿は非常に尊いものだと思います。

また生徒さんにもときどき伯母のことを語ります。

生徒さんにしてみれば、伯母は趣味あるいは自己啓発としての勉強であり、受験勉強とはそもそも勝手が違うものだといわれるかもしれません。

しかし、どのような勉強にしろ、やはり一番大切なのは、「やる気」です。

わたしも「やる気」を最大限に引き出すべく、目下奮闘中です。

アルファベットの筆記体 〜今の生徒さんは読めず、書けず〜 その1 2013/09/26

わたしは定期的に中学・高校の同級生と懇親会という名の飲み会をします。

彼らの子供がティーンエイジャーであることが多く、しばしば教育のことが話題になります。

わたしはこのような仕事に携わっていますので、プロの立場から意見を求められることもあります。

以前ほど「ゆとり教育」という言葉が言われなくなりましたが、彼らに「ゆとり教育」を最も切実に実感させるものとして、次のことをいうことにしています。

それは「今の25歳から下の人は基本的にアルファベットの筆記体の読み書きができない」という事実です。

これを語ると、多くの人たちは、「おまえ、からかっているんだろう」と言います。

「ほんとうだ」と答えると、ため息をつき、「なるほど、ゆとりって言われるのか」と実感することになります。

わたしを含む昭和世代の人間ならば、アルファベットの筆記体の読み書きができない人はまずいないでしょう。

慣れるまではちょっと面倒かもしれませんが、書くときにはこれほど便利なものはありません。

指導の際は、基本的に筆記体を使っています。

生徒さんには「この機会に覚えてください」と言っています。

筆記体の指導がなくなったという理由は、アメリカやイギリスで筆記体を使われることがほとんどなくなっているからです。

「当の本国で教えていないんだから、じゃあウチもやめましょ」ということになったのだと思いますが、返す返すも惜しいことです。

(次回に続きます)

祝!! 楽天優勝! 2013/09/27

昨日、楽天がリーグ優勝を決めました。

地元、宮城・仙台に元気をくれたこの快挙を皆さんとともに喜びたいと思います。

こういう言い方をして、楽天を心から応援してきた方からは怒られるかもしれませんが、「あの」楽天が優勝するとは考えていませんでした。

とりあえず、かつてのロッテのように仙台を逃げ出さなければいいかなと思っていました。(笑)

次は、CSがあります。

そして日本シリーズがあります。

なんかすごいです。

それにてもマー君、すごい!

見えないところで、すさまじい努力をしているのでしょう。

わたしたちもこれにあやかって頑張っていきましょう!

アルファベットの筆記体 〜今の生徒さんは読めず、書けず〜 その2 2013/09/30

(前回の続きです)

前回は、今の生徒さんはアルファベットの筆記体の読み書きができないことを述べました。

ごまめの歯ぎしりと言われるかもしれませんが、わたしはこの風潮に断固異を唱えます。

そもそも筆記体は「ほとんど」使われなくなったかもしれませんが、「全く」使われなくなったわけではありません。

サインをするときに使われます。

商品のロゴなどにも使われます。もちろん読み書きができなくても差し支えないのでしょうが、知っておいて損になることはありません。

であるなら、学校教育で教えてしかるべきです。

また、筆記体は最初こそとっつきにくいかもしれませんが、何度もやっているうちに、速く書けるようになります。

生徒さんの中には少数派ながら、筆記体でアルファベットを書く生徒さんがいます。

彼らは「いまさらブロック体には戻れない」「筆記体は速く書けるからいい」と異口同音に言います。

さらに、学校教育でいかに時間が削られたとしても、筆記体が教えられないほど時間が逼迫しているわけでもないでしょう。

指導にはごくわずかな時間で済むはずですから。当の本国が使わなくなっているからこそ、学校ではあえて筆記体を推奨すべきです。

生徒さんから「この筆記体、何て読むんですか?」と聞かれなくなるような日を夢見ています。(笑)

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日