〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

「トップ層」に「結果の出ない学習法」を教えてみた その1 2025/10/01

過日、ナンバースクール狙いの中学生の指導のとき、「結果の出る学習法」「効率の良い学習法」の話になりました。

誰しも、最小の努力で最大の成果を得たいと考えます。

そこで、わたしは当該中学生に、

「お勉強の苦手な生徒さんたちって、どういう勉強してると思います?

効率の良い学習法を考える前に、彼らがどういう勉強をしてるかどうかを考えてみてください。

あなたはその逆をやればいいわけですから」

と伝えました。

トップ層の生徒さんたちは、学習苦手な人たちがどんな勉強をしているかなんて、そもそも関心がありません。

考えたことすらありません。

そこで、学習苦手な生徒さんたちが、どういう学習をしているか、示してみました。

◎指示通りにしない・できない

菊池:

お勉強の苦手な生徒さんって、指示通りにしない・できないんです。

例えば、1ページから3ページまで、練習問題を2回繰り返しやってください、っていう指示を出しても、1ページしかやってこないとか、繰り返しやってないとか。

生徒さん:

それじゃあ、できないままですよね。

菊池:

はい、そうです。

まず、そこができてない、やらないんです。

生徒さん:

え~、そうなんですか~

(次回に続きます)

「トップ層」に「結果の出ない学習法」を教えてみた その2 2025/10/02

(前回の続きです)

◎問題を解いた後の答え合わせをしない

菊池:

問題を解いた後、答え合わせをしますね。

何のためですか?

生徒さん:

問題を解いても間違って覚えてたり、勘違いをしていないかどうか、確認するためです。

菊池:

そうですよね。

トップクラスの生徒さんだと、そう考えます。

それが常識です。

でも、勉強の苦手な生徒さんは、その答え合わせをしようとしないんですよ。

いくらこちらが言っても。

生徒さん:

どうしてですか?

菊池:

さあ、どうしてなんでしょうねえ(笑)

面倒なんでしょうね。

生徒さん:

でも、間違ったままの答えを書いても、意味なくないですか?

菊池:

そのとおりですよ。

勉強の苦手な生徒さんにとっては、とにかく勉強から逃れたいんでしょうね。

答えを書けば

「ああ、終わった。終わった」

って思っちゃうんでしょう。

自分の答えが当たってるか、間違ってるかの関心って、薄いんですよ。

後は野となれ山となれという感じで。

生徒さん:

え~、そうなんですか~

菊池:

そうなんです。

そういう感じだから、お勉強が苦手になってしまうんでしょうね。

生徒さん:

ああ、そうか...

(次回に続きます)

「トップ層」に「結果の出ない学習法」を教えてみた その3 2025/10/03

(前回の続きです)

◎込み入った問題で書いて考えない

菊池:

わたしは込み入った問題を解くとき、いつもこう言ってますよね。

「込み入った問題は書いて考えるようにしてください。

問題を読んでいるときにも、問題用紙に書き込みをしてください。

手を動かして、できる限り書くようにしてください」

生徒さん:

はい、そうです。

菊池:

ところが、勉強の苦手な生徒さんだと、いくら言っても、書かないんですよ。

生徒さん:

どうして書かないんですか?

菊池:

どうしてなんでしょうねえ~

「書かない」っていうよりは、「書けない」のかもしれません。

生徒さん:

でも、それだと問題、解けなくないですか?

菊池:

はい、そうですよ。

解けません。

生徒さん:

そういう人たちって、例えば数学の図形の問題とか、どうやって解くんですか?

菊池:

問題を読んで、ジーッと考えてます。

手は全然動かしません。

生徒さん:

ジーって問題を見るだけだと、解けないですよね。

ちょっとでも書けば、分かるところはあるかも。

菊池:

あなたならそう思うでしょう。

それは、あなたがお勉強、できるからそう思うんです。

勉強が苦手な人って、それができないんですよ。

生徒さん:

え~ そうなんですか...

(次回に続きます)

「トップ層」に「結果の出ない学習法」を教えてみた その4 2025/10/04

(前回の続きです)

菊池:

どうです?

お勉強の苦手な生徒さんって、どんな感じで勉強をやっているか分かりました?

生徒さん:

なんか、これをやってたら、点数取れないっていうのは、分かります。

あんまり考えたこと、なかったけど、そうなんですね~

菊池:

「こんな風にやってたら、そりゃあ点数は取れないよな」

って思うでしょ。

だから、「成果が出る勉強法」っていうのを考えたとき、彼らがやってるのと逆をやればいいんですよ。

生徒さん:

逆っていうのは?

菊池:

「指示通りにまずやる」

「問題を解いた後で答え合わせをしっかりやる」

「入り組んだ問題は、できるだけ書いて考える」

これって、面倒かもしれません。

でも、何だかんだで、手抜きをしないで、マメにやることが結局は一番効率的なんですよ。

もちろん、どの程度マメにやればいいかは人によって違います。

できる生徒さんは、滅多に間違うことはないし、正確です。

生徒さん:

そうなんですね~

菊池:

どうです。

「効率的な勉強法」っていっても、特別なことは何もないんですよ。

つまんないでしょ?(笑)

・・・というわけで、「特別なことは何もない」っていうのがオチでした。

締まらないオチで、ほんと、スミマセン...

学校の先生の「年度途中の交代」 ~世間一般の受け止め方~ その1 2025/10/05

昨年、当欄で次のようなコラムを書きました。

<関連コラム>

今回のコラムは、この<関連コラム>の補足編というべきものです。

さて、<関連コラム>では、心の病を患ってしまっている学校の先生方に関して述べました。

これは生徒さんから見ると、

「先生が年度の途中で代わる」

となります。

そして、ご父兄の世代から見ると、

「先生の年度途中の交代って、今はこんなに多いもんなの!」

と驚くことになります。

この点については、わたしも同じように感じています。

わたしが記憶をたどる限り、小・中・高校で、年度途中で先生が交代したというのは、おふたりだけです。

おひとりが、中1のときの美術の先生です。

産休に入ったためです。

もうおひとりは、中3のときの、国語の先生でした。

後で聞いたら、内臓のご病気だったそうです。

そして、周囲でも産休以外で、先生が年度の途中で交代となったということは、ほとんど聞いたことがありません。

たぶん、ご父兄の世代は、こんな感じではなかったかと想像します。

(次回に続きます)

学校の先生の「年度途中の交代」 ~世間一般の受け止め方~ その2 2025/10/06

(前回の続きです)

ところが、今は違います。

もし小・中・高校生の子供さんがいる方は、子供さんに聞いてみるといいです。

「年度途中で交代した先生は、いらっしゃる?」

たぶん、

「○○担当の先生は、6月で代わって、△△担当の先生は、10月から...」

などと答えるでしょう。

そして、

「え? そんなに多かったの?」

と、お感じになると思います。

先生の交代は説明されないことが多いです。

そうすると、生徒のほうは事情を察します。

彼らとしては、だいたいの場合、大きな驚きもありません。

「ああ、そうなのね」

という受け止めです。

先生の交代に当たっては、先生同士で引き継ぎもなされます。

しかし、短期間のうちに何人もの先生が交代してしまうというのは、必ずしも好ましいものでないと思います。

もちろん、学校としても、年度途中で先生が交代することは、できる限り避けたいと考えています。

それは先生方ご自身もそうです。

ただ、それがこのところ、昔に比べて多くなってきているという現実があります。

受験という側面から見ると、先生の交代は、目に見えるようなマイナスの影響というのは、出ていないように感じます。

とはいえ、こうした現実のあること、ご父兄には知っていただきたいところです。

「合格者」と「進学者」の違いに注意! その1 2025/10/07

「○○高校からは、◎◎大学に△名行った」

こういう実績が学校から発表されています。

俗に「合格実績」とか「進学実績」などと呼ばれるものです。

進学校とか、名門校とか呼ばれる学校は、この実績が世間から注目されるわけです。

こうした実績は不特定多数の人へ向けて、公表されているものがあります。

一方、PTA総会などで発表され、外部には発表されていないものもあります。

今回のコラムで取り上げるのは、この実績の数字に関してです。

実績には、「合格者数」と「進学者数」があります。

なぜこれを分ける必要があるのか。

例えば、高校受験で、A君が東北学院の特進、育英の特進、一高を受けるとします。

そして、どの高校にも合格し、一高に進んだとします。

すると、A君の所属している中学では、次のようにカウントされます。

<合格者数>

一高 1名

東北学院特進 1名

育英特進 1名

<進学者数>

一高 1名

つまり、どの学校でも合格すれば「1名」とカウントするのが、「合格者数」です。

一方、合格した高校の中から、実際に進学した高校を「1名」とカウントするのが、「進学者数」です。

ですから、通常は「合格者数」が「進学者数」より多くなります。

(次回に続きます)

「合格者」と「進学者」の違いに注意! その2 2025/10/08

(前回の続きです)

「合格者数」と「進学者数」との違いについては、前回に述べたとおりです。

そこで、各校から発表される数字を見てみます。

公立の中学でPTA総会などのときに配られる「各校ごとの実績」は、「進学者数」であることがほとんどです。

時折、「進学者数」と「合格者数」両方が掲載されていることもあります。

「合格者数」のみということは、あまりないようです。

一方、高校の場合、「合格者数」のみということがほとんどです。

国公立大学の合格者の場合、基本的に合格する大学は一つです。

一方、私立大学の合格者は、国公立と事情が違います。

例えば、一人の受験生が同じ大学で3つの学部に合格したとします。

そのとき、「合格者数=3人」です。

そして、その受験生が国立に合格して、国立に行ったと仮定します。

その場合でも、「合格者数=3人」という数字は学校に残ります。

そのため、私立大学の場合、「合格者数=3人」は、一人の受験生が3学部に合格したのか、三人の受験生が1学部ずつ合格したのか分かりません。

また、私大は合格しても、その大学に進学するとは限りません。

そのようなこともあって、高校での「受験番付」は、国公立の合格者が「大きな判断基準」とされるわけです。

(次回に続きます)

「合格者」と「進学者」の違いに注意! その3 2025/10/09

(前回の続きです)

ただ、高校によっては、「合格者数」だけでなく、「進学者数」を公表しています。

例えば、「東大合格者全国1位」をキープしている開成高校です。

こちらは、「進学者数」「合格者数」両方を公開しています。

開成と並び称される灘高校は「合格者数」のみ公にしています。

一方、東京にある私立武蔵高校は、「進学者数」のみが示されています。

しかも実績のところに、「合格者数は公表していません」と注意書きがあります。

受験指導をしている者から見ると、「進学者数」を公表している高校は、

「実績に自信のある名門校」

と受け取ります。

そして、実際にそういう高校は「超名門校」です。

また、この「合格者数」「進学者数」に関して、高校によっては、その生徒さんが一般入試・推薦やAOいずれで合格したかを公表するところがあります。

特に私立大学の場合、一般入試・推薦・AOなどで、難易度が非常に違ってきます。

早慶上智のようなところがそうです。

何しろ、昨今では、芸能人やアナウンサーなどのプロフィールに「○○大学に一般入試で合格し...」などと書く例もあるくらいです。

ですから、「合格者数」「進学者数」をいった数字にも、それをどう読んでいくのかの知識を持っておくのがよいと考えています。

受験国語の中の漢字 ~意外にやれてない!~ その1 2025/10/10

今回は、国語での漢字について語ります。

受験国語の中で、漢字の問題は必ずと言っていいほど出題されます。

共通テストや東大の入試でも問われます。

中学・高校入試は申すに及ばずです。

このように、国語の入試問題と漢字とは、切っても切れない関係にあります。

そんな漢字ですが、小学校の授業では重視されているように感じます。

それは、中・高校に比べて、という意味です。

一方、中・高校の現場では、

「漢字をじっくりやるところまで手が回らない」

という印象を受けます。

漢字の読み書きというのは、文章の読解や、古典の解釈などと毛色が違います。

中・高校で扱うレベルの漢字となると、解説のしようがありません。

それはちょうど、英単語と同じです。

厳密に言えば、解説のしようはないわけではありません。

が、それは大学以降の専門課程で扱うことです。

そんなわけで、トップクラスの生徒さんでも、漢字は盲点になりがちです。

彼らレベルをターゲットとする進学塾でも、問題集を渡して、散発的に小テストをするくらいのケアが精一杯です。

どのくらいやっているかは、その生徒さんのコツコツ学習に委ねられることになります。

(次回に続きます)

受験国語の中の漢字 ~意外にやれてない!~ その2 2025/10/11

(前回の続きです)

わたしは現役生徒だったころ、

「漢字のテストは満点を取るべき」

と考えていました。

小学校のころから、漢字の読み書きは得意なほうでした。

大した勉強をしていなくても、小学校の漢字のテストはいつもほぼ満点が取れていました。

まあ、小学校の授業でやる漢字テストですから、難易度はそれほど高くはなかったはずです。

しかし、中学に入り、高校受験のための漢字となると、勝手が違ってきます。

「こんな読み方をする漢字があるんだ...

こりゃ、まずいな

勉強しないと...」

そう思って、高校受験用の漢字問題集を買ってきて、解き始めました。

旺文社の「でる順」という問題集でした。

今もこのシリーズは発行されています。

これをやっていくことで、

「漢字での満点」

は、キープすることができました。

ここでわたしが学んだことは次の2点です。

・漢字が得意だと自任していても、問題集での学習なしで高得点は困難

・問題集を使ってコツコツ勉強していけば、高得点が確実に取れるようになる

特にナンバースクール狙いの生徒さんは、「漢字で満点」が当然です。

この水準はどうにかして守ってほしいところです。

「漢字で点を落とさない」という気概は、持ち続けることが肝要となります。

二華中・青陵中生にとっての英語 ~意外と盲点になる部分~ その1 2025/10/12

今、公立中学での英語がひどいことになっていることは、当欄で何度か扱ってきました。

今回のコラムでは、二華中・青陵中の生徒さんにとっての英語について述べてみます。

なお、表題には「二華中・青陵中生」とあります。

以下に述べることは、東北学院中特選や、ウルスラ中のtype1の生徒さんにも当てはまります。

そのように読み替えて、お付き合いください。

さて、二華中・青陵中の生徒さんにとって、「英語がひどいことになっている」ということはありません。

さすがに、彼らはトップクラスです。

公立中学のような惨状はありません。

しかし、彼らにとって、意外と盲点になっているケースが多いように感じます。

「盲点になっている」というのは、具体的に申し上げると、

「できなくなっている自覚に乏しい生徒さんが意外にいる」

ことです。

彼らにとって、最大の難物は数学です。

数学の授業は、公立中学に比べて、速く進みます。

二華では、中3の6月を終えたころ、高校数学が始まります。

数学のテストもハードです。

そういうこともあって、もし数学が遅れてしまっている場合、

「数学、だんだんヤバくなってるかも」

ということが、自分でも分かってくるのです。

(次回に続きます)

二華中・青陵中生にとっての英語 ~意外と盲点になる部分~ その2 2025/10/13

(前回の続きです)

ところが、英語は数学のケースと違います。

さすがに二華中・青陵中生の英語が、公立中学の下半分の生徒並みということはありません。

中学1年から2年の半ばくらいまでは、英語力が生徒間で大きく開いているように見えません。

そして、本人も

「数学はともかく、英語では目立った遅れを感じない」

のです。

しかし、中2の今くらいの時期から、ジワジワと差が出始めます。

ただ、この差は本人にあまり認識されません。

数学であれば、

「あ、何だか分からなくなってる...」

というのが、早い段階でハッキリと分かります。

分かっていれば、何がしかの対策のしようはあります。

実際に、生徒さん本人がその対策をやるかどうかは別ですが...

一方、英語では、「分からなさ」が数学ほど体感できません。

言い換えると、英語は歯周病のようなサイレントキラーです。

そして、そういう「症状」が中3終わりから、高1になりかけくらいに「爆発」します。

そのころには、文法が分かっていない、単語力も貧弱...というのがあらわになってしまいます。

その時点に至って、「英語、ニッチもサッチもいかない」状態を本人が認識することになります。

(次回に続きます)

二華中・青陵中生にとっての英語 ~意外と盲点になる部分~ その3 2025/10/14

(前回の続きです)

二華中・青陵中生が、高1になるくらいの頃になると、できる生徒さんたちは、中学時代からの優秀さをキープします。

高校入試がないことで、学年を超えた学習ができます。

数学力とともに、英語力もかなりのレベルです。

一方、中学の段階で、英語に後れを取ってしまった生徒さんたちも一定数います。

そういう彼らは、ナンバースクール合格者の後塵を拝してしまいます。

そして、それが大学受験の進学・合格実績に数字となって示されます。

英語が数学より厄介な点としては、英単語・英熟語を大量に覚えなくてはならないことです。

数学は記憶すべきことが、英語に比べて、よほど少なくて済みます。

英語の単語・熟語は、とにかく覚えなくてはなりません。

彼らが目指しているような大学なら、4千とか、5千とかいう単語を覚える必要があります。

中学入学の時点では、県内の精鋭集団であった彼らです。

そんな彼らが、公立中学からナンバースクールに行った「後発組」に負けてしまうケースが出てきます。

そうなってしまうと、あの中学入試は何だったのか、ということにもなってしまいます。

そうした意味で、英語というのは、怖い教科です。

成績を上げる最大のコツは「テストでいい点を取ること」です その1 2025/10/15

今回のコラムの表題は、

成績を上げる最大のコツは「テストでいい点を取ること」です

となっています。

これをご覧になって、どうお感じになりましたでしょうか?

・・・菊池は何を言ってるんだ?

・・・テストでいい点が取れないから、みんな悩んでいるのに

・・・それが「成績を上げる最大のコツ」って、菊池は何を考えているの?

このようにお感じになった方のみ、以下をお読みください。

わたしが生徒さんを学習指導していていつも考えるのは、

「どうやったら、この生徒さんの成績を上げることができるだろう?」

ということです。

そこで感じるのは、

「生徒さんがやる気をもって学習する環境を、受験指導者が整えていくこと」

が、一番大切だということです。

そして、生徒さんに対しては、次のように考えています。

・・・文句はあるでしょうが、こちらの指示を受け入れて、まず学習量を積んでいってください。

・・・学習量を積んで、テストでいい点を取ってください。

・・・そうなると、ちょっとやる気が出てきます。

・・・すると、もっと勉強するようになります。

・・・以上が、「成績を上げる最大のコツ」です。

ケムにまいたような言い方で申し訳ありません。

しかし、これがたぶん、「成績を上げる最大のコツ」です。

(次回に続きます)

成績を上げる最大のコツは「テストでいい点を取ること」です その2 2025/10/16

(前回の続きです)

前回のコラムでわたしの申し上げたことは次のようになります。

今の時点から成績を上げたいのであれば、とにかく学習量を積むことが必要です。

「それができないから困っている」...

そうなのだと思います。

が、まずもって相当量の学習量をこなしてもらわない限り、どうにもなりません。

その過程で、受験指導者についていれば、何がしかのサポートは受けることができます。

とはいえ、あくまでも学習量をこなしていくのは、生徒さん本人です。

そして、学習量をこなしていった結果、テストの点数がよくなる場合があります。

「よくなる場合があります」と書いたのは、「変わらない場合もある」という意味です。

よくなった場合、

「やればできるんだ」

「努力が何らかの形で報われてうれしい」

という気持ちになります。

そうすると、

「もっといい点を取りたい」

「友達の○○に勝ちたい」

「○○位以上に行きたい」

などと思うようになります。

学習にも励みが出ます。

「○○高校に行きたい」

などと欲も出てきます。

このような好循環の波に乗れば、成績は上がっていきます。

事実、これまで成績を上げてきた生徒さんは、このようなプロセスをたどっています。

(次回に続きます)

成績を上げる最大のコツは「テストでいい点を取ること」です その3 2025/10/17

(前回の続きです)

成果が出るようになれば、欲が出てきます。

このことは、前回のコラムで述べました。

こういうことは、大人の世界、プロの世界でも見られることです。

例えば、プロ野球の選手です。

自軍が勝てば、チームメイトの志気は上がります。

そうなれば、個々の選手の記録の伸びます。

逆にチームに負けが込んでいけば、選手のやる気はダダ下がりです。

「もう最下位決定だ」

こうなったら、一生懸命にプレーしようなどとは誰も思わなくなります。

大人の世界、プロの世界ですら、かくの如し。

ましてや生徒さんたちであれば、なおそう思うはずです。

ですから、今より成績を上げるというなら、生徒さんたちには、とにもかくにも学習量を積んでいってほしいのです。

それは生徒さんにとって、つらいことです。

というのも、「これまでの自分」から何らかの形で、変わらなくてはならないからです。

変わることが辛いのは、大人も同じです。

ですから、「体に悪い」と分かっていても、お酒やスイーツを適量以上に摂取してしまうわけです。

悪い生活習慣はなかなか改めることができません。

それは、こんなことを偉そうに言っているわたしも同じです。

わたしとしては、できる限り、生徒さんを応援し続けていきたいです。

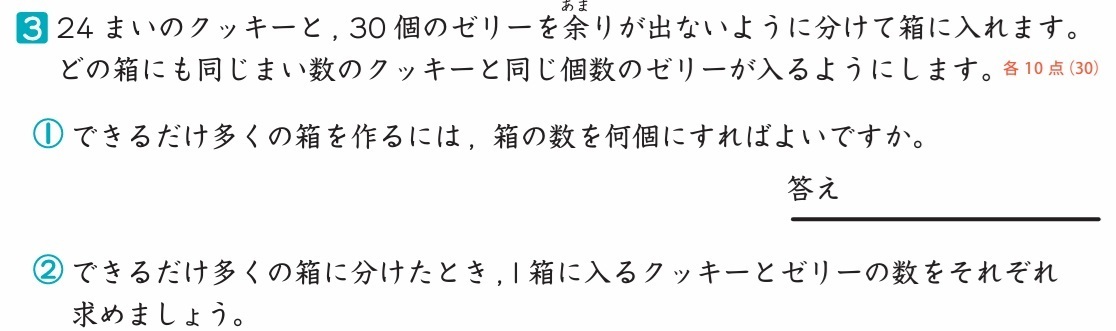

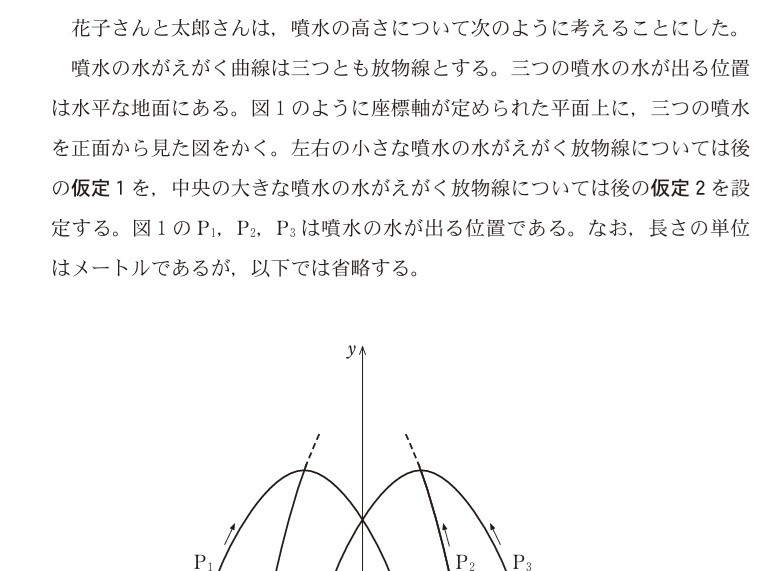

数学の「文章題」 今と昔 その1 2025/10/18

数学の「文章題」という言葉をお聞きになって、本コラムをお読みのご父兄は、どのようなイメージをお持ちになるでしょうか。

たぶん、こんな感じではないでしょうか。

ところが、このごろは「文章題」の一部が変わってきています。

以下は、大学入試「共通テスト」の数学の一部です。

これをご覧になってお分かりのように、文章が長くなっています。

実際の問題はもっと分が続きます。

もっとも全部が全部こうではありません。

これまで通りの程よい(?)長さの問題のほうが、量としては多いです。

ただ、こうした問題は、高校入試・中学入試でも出されるようになりました。

大学入試に、この手の問題が出るわけです。

となれば、高校・中学入試でも、そういった出題がされるのは、自然です。

どうしてこのようになったのか。

これはお上の意向が絡んでいます。

文科省としては、日常生活で数学を活用して問題を解決する力を身につけてほしいと考えています。

そのため、「文章題」がこんなにも長くなってしまいました。

大学入試では、近年、「問題の長文化」が顕著になっています。

特に英語の共通テストで、かなりの量の英文を読む必要が出てきています。

そうした潮流が数学にも及んでいるというわけです。

(次回に続きます)

数学の「文章題」 今と昔 その2 2025/10/19

(前回の続きです)

問題が長文化しているというのは、どういうことか。

言い換えると、

「小さいころから学習塾などで鍛えてきた受験生がより有利になる」

ということです。

わたしは、機会があるごとに、

「今の受験状況は生徒間の格差が年々広がっている」

ということを言い続けてきました。

ですから、入試問題ということを言えば、

「上位層の入試対応力もレベルが上がってきている」

ということです。

一例を挙げると、大学入試の「共通テスト」です。

塾なしで「共通テスト」の高得点を目指すのは、かなり困難です。

わたしがかつて受けた「共通一次」に比べても、問題が難しくなっている印象を受けます。

これは結局、問題が長年にわたって出題されていくうちに、受験生・受験産業の入試対応力がアップした結果なのでしょう。

そういう現状があるからこそ、難関どころには、東京など首都圏・関西圏の私立・国立名門中が軒を連ねるわけです。

そこは、ほとんどが中高一貫校です。

県内で言えば、二華・青陵のような学校です。

こういう現実は、要するに、小さいころから「読み書きそろばん」をコツコツやり遂げることが最重要という事実です。

この「コツコツ」が難しいわけです。

「本人に任せる」と「放置」の差とは? ~学習苦手層のご家庭~ その1 2025/10/20

中学生・高校生をお持ちのご家庭からは、ときどき

「勉強のことは本人に任せていますので...」

というフレーズを耳にすることがあります。

この言葉は、上位層・学習苦手層の生徒さんをお持ちのご家庭とで意味が違っていると感じています。

上位層のご家庭の場合、確かに勉強の中身や細かいことは、生徒さん本人に任せています。

しかし、学習面での「子供への関心」は、持ち続けていらっしゃるようです。

一方、学習苦手層のご家庭は違います。

どちらかというと、

「本人に任せているというより放置に近い」

という感じなのです。

確かに、ご父兄が日々のお仕事などで、お忙しいのはよく分かります。

会社では、管理職・社員としての顔を持ち、クタクタになります。

家に帰れば、父・母として子供に接しなくてはなりません。

学校の勉強は、ご父兄自身が子供に成り代わって試験を受けることができないのもその通りです。

ただ、学習苦手層のご家庭で、

「勉強のことは本人に任せていますので...」

と仰るケースは、実のところ、

「子供の学習にあまり関心がない」

というケースが随分と多いように感じます。

まあ、子供の学習に関心があまりなければ、

「勉強のことは本人に任せている」

としか言えないでしょうから...

(次回に続きます)

「本人に任せる」と「放置」の差とは? ~学習苦手層のご家庭~ その2 2025/10/21

(前回の続きです)

「勉強のことは本人に任せていますので...」

このフレーズをより深く理解するには、会社での「上司と部下」の関係に置き換えると分かりやすくなります。

課長:

あ、この仕事、月末までにお願いね。

あとは任せたから。

部下:

あの~、この書類のここの個所はどういう意味でしょうか?

課長:

そんなの自分で考えてよ。

オレは任せたって言ってんだから。

多分この手の会話は、職場のそこかしこで行われているのではないかと思います。

それで、うまくいけば、自分の手柄にする。

失敗すれば、アイツが悪いという...

ここまでがワンセットです。

上に書いた文章で、「課長」を「ご父兄」に、「部下」を「子供」に置き換えてみます。

すると、「本人に任せる」と「放置」の違いが少し分かりやすくなるかもしれません。

「部下」の場合は、社会人です。

一応は、

「課長の言うことを聞いて仕事をする」

という建前があります。

一方、「子供」は社会人でもない、未成年です。

彼らの考えで動くと言っても、限界があります。

ですから、大切なのは、

「本人に任すべきところと、親が関わるべきところの見極めをしっかりやる」

ことです。

このバランスを保っていくことが、受験で肝要となるのではないでしょうか。

偏差値55以上の中学生 ~高校受験の問題を解くスピードについて~ その1 2025/10/22

生徒さんは、入試・模試・定期テストなど、各種の試験に臨んでいます。

その際、生徒さんからはしばしば「問題を解くスピード」についての悩みが寄せられます。

そのほとんどは、

「問題を解くのに、時間が足りなかった」

というものです。

この悩みは、わたしも現役生徒のときに感じていました。

特に数学の解くスピードがネックだったように記憶しています。

この「時間不足」に関してどう対応していくべきかは、成績層により様々です。

今回は、対象を「偏差値55以上の中学生」に絞ります。

「偏差値55以上の中学生」とは、成績で公立中学の上位3分の1以上の生徒さんを想定しています。

さて、彼ら「偏差値55以上の中学生」が、解くスピードをアップするには、まずもって、

「時間を意識すること」

です。

ですから、スマートフォンのタイマー機能を利用して、

「この問題は何分以内に解く」

ということをやってみてはどうでしょうか。

すべての問題に時間計測をする必要はありません。

英語・国語の長文問題、数学の「重め」の問題で、

「○○分以内に解く!」

という風に目標を定めて、問題に当たるのも一考かと思います。

(次回に続きます)

偏差値55以上の中学生向け テストの時間配分について その2 2025/10/23

(前回の続きです)

また、「問題を解く時間が足りない」というのには、もう一つ大きな要素があります。

それは、

「さほど難しくない問題を解くのに手間取っている」

というケースです。

例えば、テストの始めのほうに出てくる数学の計算問題なんかがそうです。

「偏差値55以上の中学生」ならば、ここは満点で切り抜けるべきものです。

そのほかにも、漢字の問題が挙げられます。

字を思い出すのに、余計な時間がかかったりとか...

あるいは、「足利義満」って「義満?」「義光?」などと迷ってしまう...など。

こういうのが重なって、時間をムダに食ってしまうということが、意外とある気がします。

ただ、時間を意識するあまり、正確さが損なわれてしまったのでは、何にもなりません。

上に述べたケースは、スポーツで言えば、

「体が滑らかに動かない」

という場合と似ています。

これは、

「学習量を積み重ねていく」

ことで、少しずつ良くなります。

その際、前回のコラムで述べたとおり、

「時間を意識する」

という要素も必要になります。

数学の関数・図形問題、あるいは英語・国語の長文問題のようなものに、できるだけ多くの時間が費やせるよう、普段の学習が必要になってきます。

小学生の生徒さんの「層」 ~今と昔の違い~ その1 2025/10/24

この稼業を長いことやっていると、

「昔と今とでは、違うなあ」

と感じることがしばしばあります。

その中で、今回のコラムでは、小学生の生徒さんの「層」についての話をします。

「層」というのは、その生徒さんのご父兄が、どういう目的でお問い合わせをくださるか、ということです。

昔と今とでは、次のように違います。

昔とは、15年以上前、今とはここ5・6年くらいです。

<昔>

・学院中・白百合などの私立中高一貫校の中学受験(70%程度)

・学習障害あるいは学習障害が疑われるケース(30%程度)

<今>

・二華中・青陵中の公立中高一貫校の中学受験(70%程度)

・学院中・白百合などの私立中高一貫校の中学受験(30%程度)

こんな感じです。

宮城県で、二華・青陵のような公立の中高一貫校ができたのは、15年くらい前です。

ですから、「昔」はそもそも公立の中高一貫校はなかったわけです。

「昔」の小学生の「層」は、学院中・白百合・宮城学院などの私立中高一貫校の中学受験が7割程度でした。

大学までエスカレーター式でいくのを見越して、中学受験を行うご家庭が多かったです。

そして、残り3割が、学習障害あるいは学習障害が疑われる生徒さんでした。

(次回に続きます)

小学生の生徒さんの「層」 ~今と昔の違い~ その2 2025/10/25

(前回の続きです)

しかし、「今」は違います。

「今」の小学生の生徒さんの「層」は、二華中・青陵中の公立中高一貫校の中学受験が大半を占めます。

二華中・青陵中といった公立の中高一貫校が登場したのは、約15年前です。

もともと宮城県は、東京や関西エリアのような中学受験が盛んな場所ではありませんでした。

学院中・白百合のような私立の中高一貫校は数校あるという状況でした。

その結果、開成・女子学院のような「超名門」に行きたい受験生は、県外を目指しました。

今もそういう小学生はいます。

多くはありませんが。

そして15年のときを経て、二華中・青陵中受験は、中学受験として定着した感があります。

「昔」からあった学院中・白百合などの私立中高一貫校の中学受験を目標にした受験生は、相対的に減りました。

ただ、第一志望として二華中・青陵中受験、第二志望として私立という組み合わせもよくあります。

学習障害あるいは学習障害が疑われる小学生の指導は、随分と減りました。

そういう小学生というのは、「昔」も「今」も、一定割合でいると思われます。

そうした生徒さんからの問い合わせが少なくなっているのは、他所に行っているか、需要が少なくなっているのか、よく分かりません。

(次回に続きます)

小学生の生徒さんの「層」 ~今と昔の違い~ その3 2025/10/26

(前回の続きです)

学習障害、あるいは学習障害を疑うケースの場合、受験を目標にした小学生と大きく違っている点があります。

もちろん、学力的に大きく違うのは言うまでもありません。

それ以上に、

「短期間に辞めてしまう場合がとても多い」

ことが挙げられます。

学習障害というのは、例えば、小6生で、

「いま、1000円持っています。

300円のものを買いました。

お釣りはいくら」

→1000+300=1300円

と答える水準の生徒さんです。

1000+300=1300という計算自体はできます。

しかし、文章を読んで、どういう計算をするのかの判別が付きづらい...

このパターンの生徒さんが、学習障害の事例としては最も多かったです。

こうしたケースは、目に見えるような成果が出づらいです。

それゆえ、どうしても短期間で辞める可能性が高くなってしまうようです。

この点、二華・青陵をガチ狙いしている小学生は、非常に優秀です。

平均的な中学生が解けない問題を、スイスイと解きます。

指導時の集中度も、高いです。

もともと短期間の契約という以外は、指導に従事できる期間も長めです。

家庭教師という指導形態はさまざまに活用されるようです。

中学歴史 受験指導者が語らない「生徒さんの盲点」 その1 2025/10/27

中学の社会科は、地理・歴史・公民に分かれています。

その中で、いちばん生徒さんが手こずるのは、歴史です。

歴史は、

「ペリー来航

→江戸幕府消滅

→明治維新に伴う文明開化」

というように「時代の流れ」を押さえておかなくてはなりません。

加えて、

「奈良時代:天平文化

平安時代:国風文化」

という風に、事実として記憶しておかなくてはならないことなどが、多くひしめいています。

そんな理由で、ネット検索をしてみると、「歴史の勉強法」という記事・動画が数多くヒットします。

今回のコラムでは、そうした記事・動画の中で、あまり語られていないことを記してみます。

まず、歴史に対する取り組みについて思うのは、

「用語・漢字の意味を理解していない」

という生徒さんが非常に多いということです。

例えば、「日露戦争」という事件。

この用語の「日露」が「日:日本 露:ロシア」を意味していると知らない中学生が、驚くほどたくさんいます。

事実、指導の際、彼らに

「日露戦争の『日露』って、どういう意味ですか?」

と尋ねると、下位3分の1くらいの生徒さんからは、

「ええと...(沈黙)」

「分からない」

「日本とアメリカ?」

などという答えが返ってきます。

(次回に続きます)

中学歴史 受験指導者が語らない「生徒さんの盲点」 その2 2025/10/28

(前回の続きです)

わたしは現役生徒のころ、例えば「日露戦争」の「日露」の部分は、「日本とロシア」の意味というのを理解していました。

そのほかにも、

・「戊辰戦争」の「戊辰」とは、干支で「戊辰の年に起きた争い」であること

・「天平文化」の「天平」とは、奈良時代の年号であること

こういうことも、頭に入っていました。

というより、わたしにとっては、史実を覚えるときに、こういう語句の意味を踏まえて、記憶していた気がします。

ですから、語句の意味を知っておくことの重要性について、現役生徒のころは、全く意識をしていませんでした。

ところが、受験指導をするようになると...

「日露戦争」の「日露」がどういう意味かということを知らない生徒さんが、あまりに多いのに驚きました。

たぶん、社会の時間には、「日本とロシアとの間で日露戦争が起きた」という風に指導されています。

しかし、「日露戦争の『日』は日本、『露』はロシアの意味です」というところまでは、指導しないかもしれません。

「用語の意味がよく分かっていない」

これは、歴史のテストで成績を上げていくとか、学習法うんぬん以前のお話だと、わたしは思うのです。

(次回に続きます)

中学歴史 受験指導者があまり語らない「生徒さんの盲点」 その3 2025/10/29

(前回の続きです)

また、生徒さんたちの多くは、歴史の教科書に出てくる図や表をさっぱり見ていません。

教科書の文章の太字になったところの語句だけを覚えようとしています。

ただ、覚えようとしているだけならまだいいほうです。

その太字の個所に蛍光ペンで印をつけて「勉強した」ことにしている生徒さんも多くいます。

ですから、彼らには

「できる限り、図や表とセットで覚えておいてください」

という指導をしています。

確かに

「1603年に江戸幕府を開いたのは誰か?→徳川家康」

こういう知識も必要です。

しかし、実際の試験問題には、そう単純ではありません。

「徳川家康」というようなフレーズ・用語を覚えると同時に、教科書に出てくる図や表をきちんと見ておく必要があります。

例えば、江戸幕府を説明した箇所には、徳川家康の肖像画、江戸城を描いた絵など、図が多く載っています。

これは、教科書の「装飾品」ではありません。

時代背景をできるだけ分かりやすくしようとしているわけです。

さらに、試験問題としては、図や表を説明させるものも出題されます。

こういったようなことも、テストの点を上げるにはどういう問題集を使うとよいとかいう議論の以前に語られ、意識されるべきことと感じています。

定期試験がない中学校の生徒さんに迫る危険 その1 2025/10/30

以前、中学での定期試験について、以下のようなコラムを書きました。

<関連コラム>

今回のコラムは、この続編あるいは補足編というべきものです。

<関連コラム>で書いたように、定期試験がない中学校がポツポツ出てきています。

定期試験がない中学校というのは、成績の付け方として、小学校に準じたものになるのだろうと想像しています。

小学校には、私立などを除いて、「定期試験」がありません。

成績は、授業態度や単元テスト(受験業界でいう「カラーテスト」)が基になります。

これがどういう意味を持つのか。

生徒さんやご父兄にとっては、

「悩みの種が一つなくなる」

となります。

わたしが現役生徒なら、単純にうれしいかもしれません。

しかし、これは、「自分の成績が校内でどの位置にいるのか分からない」ということにもなります。

さらに加えると、こういうことも言えます。

「他校の生徒は校内での自分の順位が分かっている。

その一方で、自分はそれが分からない、知ろうという発想にならない」

(次回に続きます)

定期試験がない中学校の生徒さんに迫る危険 その2 2025/10/31

(前回の続きです)

学校の定期試験がないことで、受験上、実害を受ける可能性があるのは、上位層・中の上あたりの層にいる生徒さんです。

上位に行けば行くほど、害は大きくなります。

さらにそれは、仙台中心部から、遠ざかれば遠ざかるほど、そうなります。

例えば、前回のコラムで紹介されていた、平均評定4.2で、模試が250点というケースがそうです。

ここで紹介されている生徒さんは、石巻近隣に在住です。

今のまま行けば、石巻高校には受かるかもしれません。

石巻高校は、ずっと定員割れですから。

しかし、高校入学後、授業についていくのは、なかなか難しいでしょう。

もとより、こうした場合でも、進学塾などに通うなどして、「受験指導者の目と手」が入れば、自分の立ち位置をある程度は知ることができます。

ただ、こうした「目と手」がない場合、受験間際あるいは、受験をした後で、

「こんなはずではなかった」

ということにもなりかねません。

「定期試験がない中学校の生徒さんに迫る危険」というのは、以上に述べたような趣旨です。

必要なのは、

「校内での順位はどのくらい?」

「受験生全体での順位はどのくらい?」

という情報を得て、受験に臨むことであると考えます。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日