〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

お勉強の得意でない男子中学生向け ~工業高校のすすめ~ その1 2025/09/01

今回のコラムは、男子中学生を持つご父兄向けです。

そして、どちらかといえば、学習がそれほど得意ではないという息子さんをお持ちの方にお読みいただきたいです。

「うちの息子、高校には何かの形で入るんだとは思うが、お勉強のほうが...

高校を卒業して、そのあとはどうなるのか。

そこまで親は心配することもないかなあ~

そうは言っても、心配ではあるなあ~」

そのようにお考えになっているご父兄がいらっしゃるかもしれません。

そういったケースで、わたしが提案しているのは、

「工業高校への進学」

です。

もちろん、わたしとしては、学習がそれほど得意でないという生徒さんへ、工業高校への進学を無理に勧めることはしていません。

生徒さん本人に進みたいところがあるのなら、そこへ行くのが一番いいです。

ただ、本人にもこれと言ってやりたいことがあるわけでもない...

親としても将来、息子が何をしていけばいいのか分からない...

こうした場合、工業高校への進学というのは、「あり」です。

少なくとも、何となく普通科に進学して、何となく卒業して、というケースよりは、よほど将来的に門戸が広がります。

(次回に続きます)

お勉強の得意でない男子中学生向け ~工業高校のすすめ~ その2 2025/09/02

(前回の続きです)

前回のコラムでは、学習の苦手な中学生男子の場合、工業高校への進学も選択肢になるということを申し上げました。

もし、ご父兄、特にお父様が工業高校を卒業され、そこで学んだことと関連したお仕事をなさっていれば、話は早いです。

多言を要しません。

一方、お父様が大卒でホワイトカラーという場合ですと、工業高校は選択肢として考えにくいようです。

こうしたケースで、過去には次のような反応がありました。

(A君のお父様の反応)

・・・うちの子供は出来がよくないのは知っています。

高校は普通科ですね。

工業高校とか、商業高校とかじゃなくて。

将来的には、高卒で就職とか、専門学校とかじゃなくて、どういう大学でもいいから、大学は卒業してほしいと思っています。

(B君のお父様の反応)

・・・工業高校というのは考えたことがありませんでした。

うちの子供の場合は、工業高校に行くのもいいかもしれません。

例えば、工業高校を卒業して、ユアテックみたいな東北電力の関連会社あたりに勤められれば、いいかもしれませんね。

仕事は電力関連のものが途切れることはないだろうし。

大きいところだから、福利厚生もしっかりしてるだろうし。

(次回に続きます)

お勉強の得意でない男子中学生向け ~工業高校のすすめ~ その3 2025/09/03

(次回に続きます)

前回のコラムで紹介した「A君」「B君」について、続きを書きます。

A君は私立高推薦で、普通科に行きました。

その私立高校は付属の大学があります。

そこへのエスカレーター式を狙っての進学です。

B君は公立の工業高校へ進みました。

成績としては、B君のほうがやや上、真面目です。

B君はいつも質問をたくさんしてくる生徒さんでした。

「多分この生徒さんは、工業高校へ行ったら、いい技術職人になるだろうな」

そう思っていました。

いま、少子化ということが叫ばれています。

そこはご父兄がよくご存じの通りです。

少子化というのは、

「若い人が少なくなっていく」

ことです。

であれば、技術を持った人手も少なくなっていくということです。

よって、手に職を付けて、この先、食っていくのに困らないというのは、選択肢として優れていると思います。

また、学習の苦手な男子中学生へ、工業高校を勧める受験関係者というのは、結構います。

わたしもその一人です。

何となく大学に行って、何となく卒業して、何となく選んだ会社に入って...

こういうのも人生です。

そして、手に職を付けて、というのも、これまた人生です。

(次回に続きます)

お勉強の得意でない男子中学生向け ~工業高校のすすめ~ その4 2025/09/04

(前回の続きです)

わたしが学習苦手層に属する男子中学生へ、工業高校を勧めるのは、もう一つ理由があります。

それは、目標が決まることで、受験学習の効果が高くなるということです。

目標が決まっている生徒さんと、目標もなく何となく学習している生徒さん...

どちらが真面目に勉強をするかは、言うまでもありません。

学習が苦手という生徒さんの場合、中学の段階では、特に目標がなく、何となく学習を続けているというケースが実に多いのです。

「勉強が嫌い」

「勉強に興味がない」

こういう生徒さんが多いです。

だからこその「学習苦手」であるわけですが。

ただ、目標が決まり、性格的にも真面目であれば、コツコツ努力を積み重ねていきます。

前々回のコラムで紹介したB君は、まさにそんな感じでした。

B君のようなケースを見ていると、親御さんの意思というのは、受験の結果にそれなりに反映されます。

これは、トップ層・学習苦手層、あまり変わりません。

「え? そんなに変わるものですか?」

こういうお尋ねがご父兄からなされたら、わたしはためらいなく

「はい。子供さんは親の言うことを聞かないようでいて、親御さんの意向はかなり気にしますよ」

と答えます。

受験って、そんな感じです。

「三角関数・漢文なんて役に立たない!」という生徒さんにどう答える? その1 2025/09/05

しばらく前、指導のとき、ある生徒さんから次のような発言がありました。

・・・高校ではかなり難しいことを習います。

そういうもの、例えば三角関数とか漢文のようなものって、たぶん何かの役には立つんでしょう。

でも、今一つ「どう役に立つか」っていうのが分からないんです。

別にそういうものを勉強したくないとか、そういうことではないんですが...

中学の頃くらいまでの勉強って、

「たぶんこういう役に立つんだろうなあ」

っていうのが、分かる部分がありました。

でも、高校くらいになると、

「問題は解けるけれども、どうしてそういう定義の仕方をするの?」

「問題が解けて、だから何?」

「サイン、コサインって、そもそもなんでああいう風に決めちゃったの?」

みたいなのが、増えるような気がするんですよ。

その生徒さんの言わんとすることは分かります。

ときどき、

「方程式なんて何の役に立つ?」

みたいな疑問を振りかざして、自分が勉強をしない言い訳に使う生徒さんがいないわけではありません。

しかし、今回、質問をしてきた生徒さんは、真面目な生徒さんです。

「例えば、三角関数や漢文はどういう役に立つのか?」

という疑問には、真摯なものを感じました。

(次回に続きます)

「三角関数・漢文なんて役に立たない!」という生徒さんにどう答える? その2 2025/09/06

(前回の続きです)

わたし自身、

「例えば、三角関数や漢文ってどういう役に立つのだろう?」

ということは、高校生時代に考えた記憶がありません。

入試でいかに点を取るかということばかりに神経が行っていました。

学校の先生からも、

「例えば、三角関数や漢文はどういう役に立つのか」

ということを聞いた記憶がありません。

そして、わたしも学校の先生に「どう役立つか」という説明を期待したり、求めたこともありません。

わたしが、高校までに受験学習で学んだことで、

「なるほど!

こういう役のたち方をしてるのね!」

と感じたのは、大学に入ってからです。

ただ、それも国語・英語・社会のような文系科目に関してです。

わたしは大学で法学部に入りました。

ですから、文系科目へそのように感じたのも自然と言えるでしょう。

「数学・理科って、世の中ではこういう役のたち方をしてるのね!」

と知ったのは、大学を卒業して社会人になって、受験業界に首を突っ込んだとき、書物で

「数学・理科は、実社会でこう使われている」

という類のことを読んだときです。

ですから、数学・理科がどのように実社会で役に立っているかというのは、書物などを通じて知るのみです。

(次回に続きます)

「三角関数・漢文なんて役に立たない!」という生徒さんにどう答える? その3 2025/09/07

(前回の続きです)

一方、数学・理科といった理系科目に関しては、

「なるほど!

こういう役のたち方をしてるのね!」

と感じる機会がありませんでした。

大学の授業で数学・理科を使う機会がなかったからです。

もっとも、大学時代にやった家庭教師のアルバイトで、数学を教えたときには、それなりに役に立ちはしましたが。

以上、述べたことから分かるのは、受験学習というのは、

「それがその後の人生でどう役に立つか」

というのが見えづらいという事実です。

そんなこともあって、わたしは指導のとき、

「今のこの学習が将来、どのように役に立つのか」

ということを、できる限り、その生徒さんの学年・習熟度に応じて、伝えるようにしています。

もちろん、そういうことをしたところで、それがすぐに点数に結びつくわけではありません。

ただ、わたしが対応できる限り、

「今の受験学習が将来、どう役に立つのか」

ということは、生徒さんに伝え続けていきたいのです。

そうすることで、受験学習にいそしむ生徒さんが、

「自分のやっている受験学習とは、将来において、こういう位置づけになる」

ということを、少しでも知る機会が増えればと考えています。

仙台二高の数学の授業 ~今と昔~ その1 2025/09/08

わたしはプロフィールに書いてある通り、仙台二高を随分と昔に卒業しています。

そうした者から見て、今の二高の数学の授業に感じるものがあります。

ここで、「昔」というのは、一高・二高とも東北大合格者が3ケタ、一女(今の宮一)が東北大へ40人程度は受かっていた時代のことです。

わたしが感じる「二高の数学の授業~今と昔~」は、あらまし次の点です。

(1)「今」は「昔」に比べて難しい

(2)「今」は「昔」に比べてかなり大学受験を意識している

以下、詳しく述べます。

◎「今」は「昔」に比べてどのくらい難しくなっているのか?

昔と違うのは、入学時です。

昔、高校の授業が始まるのは、高校に入学してからでした。

「何を当たり前のことを?」

とお感じになるかもしれません。

しかし、今は違います。

今は、合格発表があったときから高校の授業は始まります。

そこで、数学教科書の第1章まで先取り予習をしておくという課題が出ます。

そして、入学式の翌日、その先取り予習の課題分から、実力試験が出されます。

わたしが高校生のころには、入試終了後、入学までに高校から課題を与えられた記憶はありません。

また、入学式の翌日に実力試験というのはなかったです。

(次回に続きます)

仙台二高の数学の授業 ~今と昔~ その2 2025/09/09

(前回の続きです)

◎「教科書レベル」の扱いについて

昔は普通に教科書レベルのことを解説して...という授業が行われていました。

先生によって、丁寧に説明する方もいらっしゃれば、大雑把に説明する方もいらっしゃいました。

そして、

「入試レベルのことなんかはオマエらが勝手にやっとけ」

という感じだったと思います。

そして、実力試験・模擬試験などでは、しっかり難しい問題が出るわけです。

要するに放任という感じでした。

これは、進学校と言われるような高校は、全国的にどこでもそんな感じだったと思います。

今は違います。

二高の場合、教科書レベルのことはすっ飛ばすことが多いです。

「教科書レベルのことは授業の前に予習しておけ」

です。

授業ではどういうことをするのかというと、演習を中心にやっていることが多いです。

演習というのは、

「教科書レベルのことは、もちろん授業の前にやってるよね」

という前提のもとに、与えられた問題を授業で解いて、先生が解説するというやり方です。

採点は、自己採点だったり、隣の生徒と答案を交換して採点しあったり、などのやり方が行われています。

問題のレベルは、教科書レベルから入試レベルの難問まで、いろんなパターンがあります。

(次回に続きます)

仙台二高の数学の授業 ~今と昔~ その3 2025/09/10

(前回の続きです)

◎「今」は「昔」に比べてかなり大学受験を意識している

昔も先生方は、二高の生徒の多くが、難関大学に進むことは意識しておいででした。

しかし、今は生徒に対するケアが、昔に比べて、手厚くなっています。

そして、大学入試に向けた演習の割合も、かなり大きくなっています。

もし、昔の二高の数学の先生が、今の授業をご覧になったら

「随分と授業は丁寧になったね~」

「こんな予備校の授業みたいなこと、やってるの!」

「今、同じように教えたら、クビだな~」

くらいのことはおっしゃるのではないでしょうか(笑)

これは「時代の流れ」という側面が大きいです。

子供の数は段々と少なくなっています。

学校の先生も、生徒個々人への配慮がより求められるようになりました。

そして、二高の場合は、「医学部への受験」を相当にウリにしてきています。

医進会の活動などは、その象徴と言えます。

医学部受験のカギとなるのは、数学です。

それゆえ、数学の授業が、昔に比べて、かなりバージョンアップしているのも納得できます。

それは違う側面から見ると、生徒さんへより負荷がかかるようになっていることを意味します。

二高に入学をお考えのご父兄・生徒さんは、こうした二高の方針をしっかり頭に入れておいていただければと思います。

学校授業での英語 ~昔より良くなっている点~ その1 2025/09/11

学校での英語の授業については、特に2020年以降、ひどい状態になっています。

この2020年というのは、小学校5年生で、英語が「正式科目」になった年です。

そんなわけで、当欄では、これまでにさんざん学校での英語の授業の悪口を書いてきました。

「昔のほうがよかった」

こういうことです。

受験関係者の多くも、ほぼわたしと同じ見方です。

しかし、昔に比べて、今のほうがよくなったという面も全くないわけではありません。

今回のコラムでは、この「数少ない改善点」を挙げてみます。

まず第一点は、「できる」生徒さんのリスニング力が良くなっているように感じます。

あくまで「できる」生徒さんという限定付きではありますが。

今は定期試験や共通テストにしても、東大の二次試験でも、リスニングテストがあります。

わたしが中高校生のころ、リスニングの試験は基本的にありませんでした。

その例外が、公立高校の入試です。

以前に比べて、授業などで「英語を聞く」機会が増えてきているのは確かです。

それがリスニング力のレベルアップにつながっていると思われます。

受験として、東大の英語にリスニングテストが出るようになったのは、大きな意味がありました。

(次回に続きます)

学校授業での英語 ~昔より良くなっている点~ その2 2025/09/12

(前回の続きです)

第二点目として、「できる」生徒さんの速読力が上がっているということです。

特に2010年代の終わりごろからセンター試験、あるいは共通テストの問題量がグッと多くなっています。

ということは、「速く読む力」が昔に比べて求められるようになったということです。

ここで「速く読む力」といっても、単に目で文字を追うことができればいいという話ではありません。

内容もしっかり理解する必要があります。

そんな中で、このごろの共通テストに立ち向かっている受験生は、昔に比べても英語の点を下げていません。

ということは、「できる」生徒さんの速読力が、昔に比べてアップしているということができるのではないでしょうか。

確かに彼らは、わたしのような昭和の人間より、2年以上も学校で英語に接する時間が長いです。

が、それを差し引いても、「できる」生徒さんたちは、その昔よりできるようになっています。

以上のようなことを考えると、

「できる生徒はよりできるようになっている」

と言えます。

もちろん、その一方で、今の英語教育において、全体として、できない生徒さんは「よりできなくなっている」という代償が付いて回ります。

ここが、受験関係者にとって、癪の種になっているというわけです。

男子校と女子校と共学校 ~今の生徒さんはどう考える?~ その1 2025/09/13

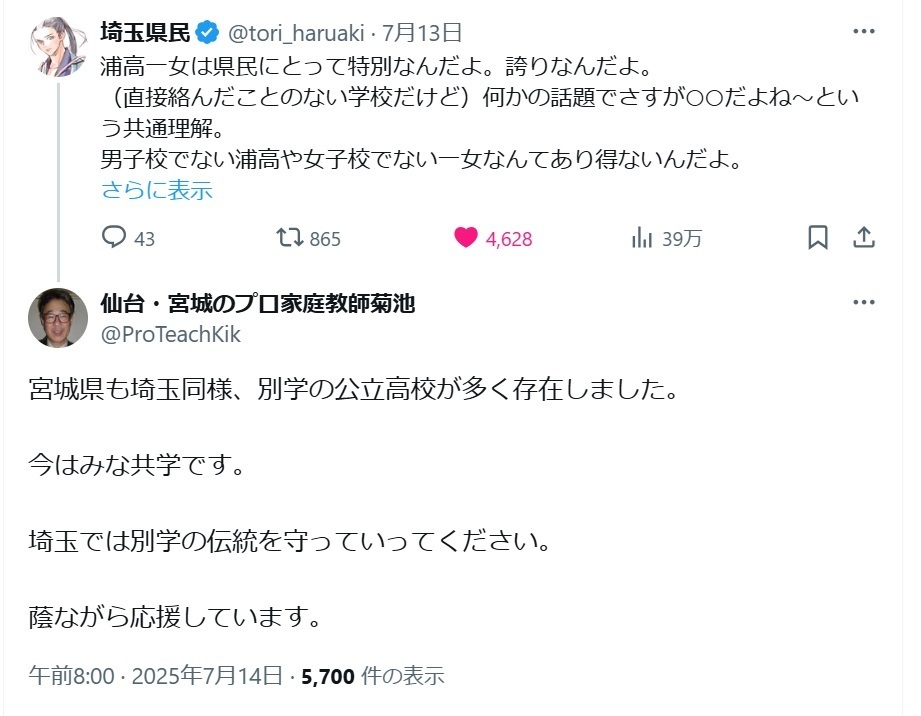

少し前、Twitter上で、こういうやり取りがありました。

これは、埼玉県で進行している話題です。

埼玉県の公立高校では、男女別学校が残っています。

これを共学にしようという動きがあります。

これは、20年ほど前、我が宮城県で、公立の別学高校が共学化された動きと重なります。

わたしは、その当時、公立高校の共学化に大反対した者です。

そうしたことがあって、上に示したようなツイートをしました。

そうしたところ、埼玉の方々から、思ったより反響がありました。

今回のコラムでは、今の生徒さんたちが、男子校・女子校・共学校というものをどう考えているのか、述べてみます。

生徒さんの反応としては、

「別学っていうのも、それはそれでありかも」

というのが、意外なほど多かった印象です。

わたしが現役学生の頃、小中学校は共学でした。

一方、高校で、伝統校と言われるところは、ほぼ男女別学でした。

私立高はすべて別学でした。

そんなわけで、高校に進学すると、共学は少数派でした。

今の生徒さんにとって、高校も小中学校と同じように、共学というのが「当たり前」であり、「日常」です。

ですから、そういう彼らにとって、共学・別学というのは、そもそもあれこれ考えることでもないわけです。

(次回に続きます)

男子校と女子校と共学校 ~今の生徒さんはどう考える?~ その2 2025/09/14

(前回の続きです)

「高校が共学でなく、男子校あるいは女子校だったとしたら?」

こういう問いを高校生の何名かにしてみました。

すると、答えはこんな感じでした。

(男子生徒君)

・・・男子校って想像できないんですが、自分としてはイヤというわけではないです。

もともと女子とはそんなに話したりしないし、実質、今は男子校みたいなものです。

(女子生徒さん)

・・・男子がいないと、気を遣わないでいいというのはあると思います。

でも、女子だけだとちょっと怖いかも。

(男子生徒君)

・・・自分は共学のほうがいいですね。

男子だけって、嫌じゃないですか?

女子はいたほうがいい。

ほかにもいろんな意見がありました。

彼らの話を聞くと、どうしても共学のほうがいいというのは、意外と少数派でした。

この点に関して補足を。

約20年前、当時は別学だったナンバースクールの高校生が、「共学反対」のデモをやったことがあります。

外部から見ると、彼らがそこまでする理由は分かりづらいかもしれません。

でも、男子校時代の二高に身を置いた者からすると、彼らの心情もよく理解できるのです。

彼らの行動力には脱帽です。

(次回に続きます)

男子校と女子校と共学校 ~今の生徒さんはどう考える?~ その3 2025/09/15

(前回の続きです)

わたしが、埼玉の共学化に思うのは、

「とにかく共学化が正しい」

と主張している人たちがバックにいることです。

この面々は、特定の政治勢力と結びついているようです。

わたしは、どうも感覚的に受け入れられません。

埼玉県で、公立高校に別学があって、何か大きな問題があったのでしょうか?

郡部のほうにある別学校が、将来的に少子化が進むので、高校を再編する必要があるから、というのなら、まだ分かります。

浦和高校や浦和一女を共学化する必要性は、思いつきません。

これらの高校が別学というのは、埼玉の伝統であり、文化です。

埼玉の公立高校は、ほとんどが共学校です。

「男子校・女子校・共学校、それぞれあっていい」ということで、いいのではないかとわたしは考えます。

「別学でなく、共学化があるべき姿」というのは、政治上のイデオロギーです。

生徒のほうからも、「共学反対」の声が出ています。

20年前、我が宮城県の共学化のときにも、似たようなことがありました。

そこに通う生徒の中から、

「別学のままがいい」

「共学反対」

という声が出る意味は大きいのではないかと、わたしは思っています。

埼玉には、20年前の宮城県の轍を踏んでほしくありません。

中1生から見た「学校の課題」 ~一昔前と今の違い~ その1 2025/09/16

多くの中1生にとって、9月は「2回目の定期試験」の季節です。

定期試験の前には、副教材ワークが課題として出されます。

これらのワークを提出するように求める先生が多いです。

また、こうした義務を課さなくても、こうした課題の中から試験問題を出すなどということもあります。

彼ら中1生の場合、小学校では、定期試験がありませんでした。

また、定期試験の時期に合わせて、副教材ワークなどの提出するということもありません。

そういうわけで、6月の最初の定期試験のときには、中学でのシステムに面食らった中1生も多かったでしょう。

でも、こうした課題については、一昔前と今とで、ちょっと違ってきてるなあというのをわたしは感じています。

以下、具体的に「どう違ってきているか」を述べます。

まず、全体的に「提出義務のある課題」が減っています。

例えば、夏休み中の課題でもそうです。

以前、当地では、国語の課題として、「弁論文」「読書感想文」は「定番」でした。

今、こうした課題を出す中学はかなり減っています。

これらは国語の授業でやったり、あるいは

「テーマを選んで、書きたい人だけが提出する」

という流れに変わってきています。

(次回に続きます)

中1生から見た「学校の課題」 ~一昔前と今の違い~ その2 2025/09/17

(前回の続きです)

また、課題提出をうるさくいう先生は、ほぼいらっしゃいません。

「課題提出がなされている生徒を評価する」

「課題提出をしない生徒は放置」

「成績を付けるときにしっかり査定する」

ほぼ、こういう方針になっています。

ご父兄の世代ですと、その昔、課題をやっていかないことで、こういうことがあったかもしれません。

さらし者にされる...

体罰を受ける...

放課後に居残り学習を命じられる...

今の中1生がそのような経験をすることは、まずありません。

ですから、課題提出を徹底的に無視し続けても、悪い成績になるだけで済んでいます。

こういう生徒さんにとって、「悪い成績になる」なんていうことは、全く痛痒を感じません。

居残り学習のようなことでもあれば、多少のクスリにはなるのかもしれませんが。

今は、そういう時代でもありません。

それとて、私立高校の推薦入試では、作文や面接だけで、きちんと(?)「合格」がもらえてしまいます。

それより、何より、いまでは不登校となっている生徒さんが、ほとんどのクラスに一人くらいはいます。

ですから、学校の先生方としては、学校へ来るだけ、まだマシという風潮になっているのかもしれません。

トップ層と学習苦手層 ~生徒さんの名前の違い~ その1 2025/09/23

高校野球の秋季大会が佳境を迎えます。

過日、この秋季大会に出る選手名鑑が、各校ごとに「河北新報」に掲載されていました。

選手の名前ですから、全員が男子です。

そこで、一・二・三高といったナンバースクールの選手の名前を見てみました。

それから、学習が苦手という生徒さんが主に行く高校の選手の名前も見てみました。

すると、「名前の差」のようなものが見えてきました。

◎親世代と同じような名前は、「一二三高」にいて、「学習苦手層」の選手たちにはほぼいない。

◎「一二三高」の選手たちは、今風の名前であっても、「何となく読める」名前が多い

◎「学習苦手層」の選手たちは、今風の名前であって、「何と読むかよく分からない」という名前が、「一二三高」の選手に比べて多くなる

今の生徒さんの名前を見ていると、ひとりひとり大切に育てられてきたというのが、何となく分かります。

ご父兄の世代に比べても少子化になっています。

そういう点が、子供の名づけにも反映しているのかもしれません。

上に示した「親世代と同じような名前」というのは、例えば、

「正広・拓哉・吾郎・剛...」

のようなタイプです。

こういう名前は、全般的に多いわけではありません。

が、「一二三高」の選手にいる傾向があります。

(次回に続きます)

トップ層と学習苦手層 ~生徒さんの名前の違い~ その2 2025/09/24

(前回の続きです)

「一二三高」の選手に読める名前が多いというのは、ほかにも思い当たることがあります。

このごろは、テレビのクイズ番組などで、東大生が出てくる場面を見かけます。

そのとき、彼らの名前は、男女を問わず、

「まずまず読める名前」

であることが多い気がします。

こういったことを考えると、漠然とした傾向というのはあるのでしょう。

ちなみに我が家の場合、娘は「読み誤りをされることがなく、ごくごく平凡な名前」です。

たぶん、わたしと同世代にも、同じ名前の女性がたくさんいると思います。

娘が生まれたときには、「読み誤りがなく、誰にでも親しまれる名前に」ということで名づけました。

命名の本なども随分とあさりました。

でも、結局、うちの場合は、「シンプルで、分かりやすい」ところに落ち着きました。

さらにこのことで、ネット検索をしてみると、今まで述べたことと同じ傾向があるようです。

そこには、「読めない名前」の若い人を新入社員として迎え入れた側のボヤキのようなものが、かなり多くポストされていました。

いわく、「読めない名前」の若い人を雇ったら問題児で、尻ぬぐいに閉口したとか...

そういう書き込みがドッサリでした。

皆さん、この種の話題は大いに関心があるようでした。

YouTube動画・コラム ~菊池はこんな気持ちで作っています~ その1 2025/09/25

わたしのこのコラムは、執筆以来、足掛け13年になります。

ここ10年間は、盆暮れを除くと、ほぼ毎日、1コラムアップしています。

過日、ある方から

「YouTube動画やコラムのネタって、どうやって考えてるんですか?

こういうのを毎日書くのってすごく大変じゃないですか?」

というお尋ねがありました。

今回のコラムは、このネタづくりについてお答えしながら、いろんなことを書きます。

まず、YouTube動画にしても、こちらのコラムにしても、ネタを思いつくのは、主に指導中です。

指導をしながら、

「ああ、これはネタになるなあ」

「今の生徒さんは、こんな感じなのか~

YouTube動画で取り上げてみようか」

などと思いつくことがあります。

それをメモ書きにして、そのメモを基に動画やコラムにするというパターンが一番多いです。

机に向かって、

「さあ、今日はコラムで何を書こうかな」

などとやっていると、たちまちネタは切れてしまいます。

ですから、何日分かコラムの原稿・YouTube動画はストックしています。

とにかく、この種のものは、

「毎回、決まった量を切らさずに」

というのを心がけています。

(次回に続きます)

YouTube動画・コラム ~菊池はこんな気持ちで作っています~ その2 2025/09/26

(前回の続きです)

YouTube動画にしても、コラムにしても、わたしがネタとして考えているのは、

「ご父兄なら、こういうものを読んでみたいだろうなあ」

「ご父兄なら、こういう受験情報が欲しいだろうなあ」

という点です。

そういう土台があって、自分の主張を語っています。

わたしがYouTube動画・コラムでやっていることは、「プロ家庭教師菊池」としての広告宣伝です。

ビジネス上の観点から、何を語るかを組み立てています。

自分なりに、ですが。

ですから、ご父兄の視点で、動画・コラムを制作するようにはしています。

とはいえ、ご父兄と言っても、立場は様々です。

それゆえ、製作者としては、どういうものが受け入れられるのか、常に不安な状態にあります。

当たりさわりのないことを語っても、それはわたしの言葉を受け止めるご父兄には必ずしも受け入れられるとは限りません。

かといって、あまりにおかしなことばかり語っていても、それは独善になってしまいます。

もし、本コラムをお読みの方で、

「こういうものを取り扱ってほしい」

というものがございましたら、いつでもメール等でお知らせください。

今後ともよろしくお願いいたします。

「学校の宿題ってやらなきゃいけないの? 初めて知ったよ!」 その1 2025/09/27

ここ数年来、学習苦手層の生徒さんを担当すると、気づくことがあります。

それは、彼らの中で、塾講師あるいは家庭教師といった受験指導者から課された課題を

「やっていく必要があるもの」

「やらなくてはならないもの」

という意識のない生徒さんが、以前に比べて増えてきている気がするのです。

それから、学校の宿題に関しても、同様です。

これをお読みのご父兄は、わたしが何を言いたいのか、よくお分かりにならないかもしれません。

もう少し、詳しく申し上げます。

例えば、昔も、学校の課題あるいは受験指導者からの課題をやってこないという人は、一定程度いました。

ただ昔の生徒は、

「学校の課題あるいは受験指導者からの課題はやっていかなくてはいけないものだが、面倒でやりたくないのでやらない」

という感じでした。

言い換えると、

「学校の課題あるいは受験指導者からの課題はやっていかなくてはいけない」

という意識はあったように思います。

ところが、今はちょっと違います。

「課題をやってこない」という結果は同じでも、

「学校の課題あるいは受験指導者からの課題はやっていかなくてはいけない」

という意識のない、あるいは極めて希薄な人が年々増えてきているような気がするのです。

(次回に続きます)

「学校の宿題ってやらなきゃいけないの? 初めて知ったよ!」 その2 2025/09/28

(前回の続きです)

わたしがなぜそう感じるようになったのかには理由があります。

例えば、学習苦手層の生徒さんの初回指導のときです。

だいたい次回指導までの課題を置いていきます。

わたしとしては、生徒さんが次回までにどのように課題をやってくるのか、を見ています。

そして、次の指導のとき、学習苦手層は、課題をまるっきりやってこない、あるいはほとんど手を付けていない生徒さんが多いです。

そういうところに「なぜ彼らが学習苦手層なのか」というのがよく現れます。

その際、課題をやってこないことに、わたしが

「課題をやってこなかった理由は?」

「なぜ課題をやる必要があるのか?」

などを、できる限り冷静な口調で彼らに語ります。

そのとき、わたしは彼らの表情をつぶさに観察します。

すると、

「そもそも塾とか家庭教師の課題って、やってこなきゃいけないものなの?」

と顔に書いてある生徒さんが、昔に比べて増えてきています。

加えて、中には学校の課題も「出さなくてはならないもの」という意識がない、あるいはそうした意識が極めて薄いという人もいます。

こういう生徒さんに遭遇したとき、当初は大いに驚いたものです。

が、今となってはビックリもしなくなりました。

(次回に続きます)

「学校の宿題ってやらなきゃいけないの? 初めて知ったよ!」 その3 2025/09/29

(前回の続きです)

アニメ「サザエさん」を見ていると、カツオ君が宿題をやっていかないという場面がたびたび放送されます。

そして、そのことで学校の先生から磯野家へ連絡が行きます。

今、こういうことをなさっている先生っていらっしゃるのでしょうか?

今の生徒さんが、学校へ課題の提出をやっていかなかったとしても、せいぜい

「次からはやって来ましょう」

と言われて、成績が少し下げられるくらいです。

そうなると、

「学校の課題っていうのは、やっていかなくたって、大丈夫なんだ!」

と「学習」してしまう人たちが一定数出てくるわけです。

彼らが課題をやっていかないことで、体罰を受けたりとか、居残り学習を命じられたり、というようなことがあれば、

「学校の課題はやっていかなくてはいけない」

と「学習」するわけです。

カツオ君も

「学校の課題はやっていかなくてはいけない」

という「常識」は持っています。

しかし、カツオ君レベルの生徒が、今の教育を受けてしまったら、

「学校の課題っていうのは、やっていかなくたって、構わないものなんだ」

と「学習」してしまうでしょう。

そうやって、「学習」してしまった生徒さんたちの一部を、わたしは目の当たりにしています。

(次回に続きます)

「学校の宿題ってやらなきゃいけないの? 初めて知ったよ!」 その4 2025/09/30

(前回の続きです)

学校の課題への取り組みは、前回のコラムで述べたとおりです。

となれば、塾や家庭教師といった受験指導者が課す課題に関しては、意識が低くなるのも当然です。

「塾や家庭教師など受験指導者が課す課題をやっていかなくたって別に自分は不利益を受けない」

と「学習」している生徒さんたちが、一定数、学習苦手層にいるからです。

そういう生徒さんへの指導は、

「まず出す課題はきちんとやってきましょうね」

というところから始まります。

まるで小学校低学年です。

こういうところから説明を始めなくてはいけないのは、内心グッタリしていまいます。

が、これが「現実」です。

こういう「現実」を見ると、今の学校が抱える問題のいくつかが見えてきます。

だいたいにして、今の学校は、クラスに1人や2人は不登校になっている生徒が珍しくありません。

それどころか、心を病んで学校に来られなくなっている先生も、珍しくありません。

となれば、先生としては、学校の課題のことまで手が回らないのも当然と言えます。

「やってこなければ、放置一択」

となります。

変に厳しい指導をすれば、親から苦情を入れられるとなれば、そうなるでしょう。

時代の流れとは言え、わたしのような昭和世代には違和感が残ります。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日