〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

本年もよろしくお願いいたします 2017/01/03

あけましておめでとうございます。

今年最初のコラム配信です。

旧年中はおかげさまをもちまして、多くの方々に支えられて、充実した日々を過ごすことができました。

本年もよろしくお願いいたします。

大晦日と元日とでは、1日違うだけなのですが、世の中の雰囲気がこうもガラッと変わってしまうものなのかと思います。

大晦日までが非常に慌ただしいのに、元日は騒がしさの中にも、ちょっとした静寂があります。

わたしは、この雰囲気、大好きです。

大晦日から昨日までは、仕事を離れて、少しリフレッシュできました。

生徒さんのことを考えると、元日から稼働すべきなのかもしれませんが、仕事の性質上、不義理をしがちな家族との生活もあり、休暇を頂戴しました。

吹けば飛ぶようなこの稼業も、フリーランサーとなると、「24時間戦えますか」の世界です。

そこが雇用者との違いです。

さて、指導のほうは、お正月気分に浸っている間もなく、生徒さんの試験が目白押しです。

一番早い生徒さんで、5日が実力試験です。

そして6日から11日まで、模擬試験、実力試験が立て続けにあります。

14日にはセンター試験の受験を控えている生徒さんがいます。

ほんとうに目まぐるしい!

事ここに至っては、あとは、体力勝負、そして精神力が大きな意味を持ちます。

中3の生徒さんの中には、ボーダーライン線上の生徒さんが何名かいます。

こういう生徒さんは、「行ける!」と思えば行きます。

しかしどこかに隙があっては合格はおぼつきません。

誰の受験でもない、生徒さん自身の試験です。

「受けるのは自分。結果を受け止めるのも自分」です。

どうぞ悔いのないように試験に臨んでください。

なお、今年も昨年に引き続き、年初にあたり詠んだ歌を記します。

日々努むる子らを思ひつつ

寒空に 雄々しく 生ひし 花の芽に

春の望みの 兆しをぞ 見る

小6生のご父兄様へ 〜「最も大切な定期試験」とは?〜 その1 2017/01/04

昨日で「正月三が日」が終わりました。

「今日からお仕事」というご父兄も多いことでしょう。

ところで、今春、中学への入学を控えた小6の生徒さんは、このお正月期間、ご親戚の方々からお年玉をたんまりもらいながら、繰り返しこのように言われたのではないでしょうか。

「〇〇君も、大きくなったねえ〜 こないだ生まれたばっかりだと思ったら、もう4月から中学生なんだねえ〜」

「中学生になったら、テスト・テストで忙しくなるから、いろいろと大変になるよ〜」

ご父兄様は、それを横でニコニコと聞きながら、わが子の成長ぶりを再確認.....

非常にほほえましい光景です。

ご親戚の方は、

「テスト・テストで忙しくなるから、いろいろと大変になるよ〜」

で済ませられます。

が、これが我が子のこととなると、「現実」というものに向き合わなくてはなりません。

このコラムをお読みの方は、ご自分もご経験がおありでしょうから、中学というのはどういうところか、よくお分かりだと思います。

そしてほとんどの場合、3年後に高校入試を経験するということもよくお分かりのはずです。

そのような観点で見た場合、「中学で最も大切な定期試験は何だと思いますか?」という質問にはどうお答えになりますか?

「内申書が最終的に決定する試験だから、3年生の11月にある定期試験!」

というお答えが多いかもしれません。

(次回に続きます)

小6生のご父兄様へ 〜「最も大切な定期試験」とは?〜 その2 2017/01/05

(前回の続きです)

しかし、わたしに言わせると、「3年生の11月にある定期試験」は極めて重要な試験ではありますが、「最重要」ではありません。

では、最も重要な定期試験は何か、という問いに対して、わたしはためらいなく「1年生の最初の中間試験」と答えます。

中学入試や塾で主催している模擬試験の受験経験がある人を別にすれば、小学校のときの学校の試験は、試験範囲が狭く、順位がつくということがありません。

しかし、中学入学後には、「テストの日」というのが設けられ、1位から最下位まで1点刻みで順位が出てきます。

「最初の定期試験での成績がどうなるか」というのは、その生徒さんの向こう3年間の志気に極めて大きな影響を与えます。

最初にとった成績がよければ、「自分ってこれくらいやれるんだ!」という自信がつきます。

ちなみに、わたしが中学に入学して最初の定期試験は、生徒数が240名近くいて、9位という順位でした。

わたしは自分がとった成績を目の当たりにして、「トップ10に入れたのだから、まずまずだな」という気持ちと、「自分よりできるヤツが8人もいるのか」という気持ちと、両方があったのを記憶しています。

そこで、「8人を超えるために、どうしなくてはいけないのか」ということを真剣に考え始めました。

それがゆくゆくは、高校入試にもつながっていきました。

(次回に続きます)

小6生のご父兄様へ 〜「最も大切な定期試験」とは?〜 その3 2017/01/06

(前回の続きです)

反対に、芳しくなかった場合、理論上は「入試直前に火がついて頑張る」ということもないことはありません。

しかしそこまでエネルギーを出せる生徒さんというのは、必ずしも多くありません。

ですから、わたしは中学受験の予定のない小6の生徒さんを担当するにあたっては、「中1の最初の定期試験をいかに乗り切るか」ということを最大の課題として指導をするように心がけています。

ちなみに、現在、中学受験の予定のない小6の生徒さんには、全員、中学の数学・英語の先取りを行っています。

この段階で小学校の単元、特に算数の穴が大きい生徒さんの場合には、無理して進むことはしていません。

今年は全員、先取りができています。

先取りをしている生徒さんの表情というのは、実にすがすがしいです。

生徒さん本人も、「自分は中学生がやっていることを、今の段階でやってるんだ!」という自負心があふれています。

当然のことながら、学習にも熱が入ります。

こちらが百万言を費やして「点が取れる指導」をしてみても、生徒さんの「やる気!」にかなうものはありません。

実際、先取りをしっかりやっていた生徒さんの場合、そうでない生徒さんに比べて、「最初の定期試験」の成績は大きく違います。

当然と言えば、当然の結果なのですが.....

(次回に続きます)

小6生のご父兄様へ 〜「最も大切な定期試験」とは?〜 その4 2017/01/07

(前回の続きです)

ただ、先取りをするにあたっては、小学校の算数において「ちょっとひねった問題」「難しい問題」を相当程度に演習する時間を設けるということはしています。

この点を無視して、中学校の内容に進むことだけに気持ちがいってしまうと、応用的な問題で点を落としてしまいます。

その生徒さんの習熟度にもよりますが、「三歩進んで二歩下がる」くらいの気持ちで先取りに取り組んでいます。

高校入試においても、「ちょっと形を変えただけで、実際は小学校の算数の問題」というのが、かなりの程度出題されています。

そしてこれは、高校に入っても、理科、特に物理・化学の計算問題で、小学校の算数を使います。

高校入学後、理科が分からないという生徒さんが大勢出てきます。

こうした生徒さんに共通するものとして、「小学校の算数にかなり不足している部分がある」ことが挙げられます。

小学校の算数は、かくも大切です。

「いまから中学のための準備」などと書くと、「また受験業者が『売らんかな』のつもりでやってるんだろう」

と、お考えになるご父兄がいらっしゃることでしょう。

そうした側面があるのは否定しませんが、では受験業者の言うことがまるっきりデタラメかというと、そうではありません。

小6生をお持ちのご父兄には、この点をよくお考えになっていただきたいのです。

準備は早ければ早いほどいいです。

わたしは「最初の定期試験」突破のために、全力を尽くしていきます。

中堅以上の高校に通う生徒さんへ 〜避けるべき英単語の覚え方〜 その1 2017/01/08

英単語の記憶というのは、英語の学習をするとき、必ずついて回ります。

わたしはNHKのラジオ講座やインターネットなどで英語に接する機会があります。

その際、知らない単語、熟語表現というのに日々出会います。

一応、受験に必要なものに関しては、ほとんど押さえてはいます。

が、それは「お仕事に必要なところ」に限られ、英語の語彙力に関しては、自信がありません。

というより、英語を教えれば教えるほど、自分の英単語力の貧弱さを感じてしまいます。

生徒さんの前では偉そうに講釈を垂れていますが、心の中では上述のような気持ちだというのが偽らざるところです。

過日、高1の生徒さんにその旨を話したところ、

「え、そうなんですか? 先生(=菊池のこと)みたいに長く英語をやっていても、知らない単語があるんですか?」

という答えが返ってきました。

答えはYESです。

英単語というのは、そういうものです。

今回は、中堅以上の高校に通う生徒さんへ、「避けるべき英単語の覚え方」と題して、生徒さんがよくやりがちな英単語の覚え方で、効果が期待できないものを3つ挙げます。

ここでいう「中堅以上の高校」とは、東北学院大以上の大学を目指す生徒さんを対象にします。

まず、その3点を列記します。

(1)英単語をひたすら書き続ける

(2)復習をしないでやりっぱなしにする

(3)英単語と和訳を書き出して、単語帳あるいは単語リストを作り、それだけで終わってしまう

次回以降、具体的にどういう方法がまずいのかを記していきます。

(次回に続きます)

中堅以上の高校に通う生徒さんへ 〜避けるべき英単語の覚え方〜 その2 2017/01/09

(前回の続きです)

では、前回に述べた「避けるべき英単語の覚え方」を詳述することにします。

(1)英単語をひたすら書き続ける

生徒さんを見ていると、「書いて覚える!」という人は結構います。

中学1年生のころには、英単語を繰り返し書く課題が出されます。

そして小学生のころには、漢字の書き取りの課題があります。

そのようなわけで、「書いて覚える」というのは、広く行われています。

わたしが考えるに、「書いて覚える」というのが必要なのは、学習の初期段階においてです。

英語は発音と綴りの開きが大きい言葉です。

しかも意地悪なことに、そういう単語は、日常よく使うような「易しい単語」に集中しています。

そのような段階にあれば、「ひたすら書いて覚える」というのは、意味を持ちます。

しかし、そうした入門段階を終え、大学受験にとりかかろうとすると、とてもそのやり方では覚えきれません。

まして、写経のように書くことは、心の安寧は得られるとしても、効率的ではありません。

もっとも、わたしは「単語を書くこと」それ自体を否定はしません。

覚える際に、「単語を書く」ということは必要です。

しかし、避けるべきは「ひたすら書く」というやり方です。

わたしの場合、単語の記憶の際、「書く」というのは、せいぜい2〜3回です。

しかも必ずしも紙に書くわけでなく、指でなぞるだけということがほとんどです。

それであれば、いつでも、どこにいても単語を覚えることは可能です。

(次回に続きます)

中堅以上の高校に通う生徒さんへ 〜避けるべき英単語の覚え方〜 その3 2017/01/10

(前回の続きです)

(2)復習をしないでやりっぱなしにする

単語を覚えるだけで、復習をしないというのも、生徒さんの中によく見受けられます。

それでは単語を記憶の中にとどめておくことはできません。

確かに高校でやる英単語の数は、中学のときに比べると比較にならないほど多いです。

そのため、「とにかく数を覚えなくちゃ!」とばかりに、まだ記憶していない単語のほうにばかり目が行くのはいただけません。

そういうやり方をやっている生徒さんは、1回サラッとやったくらいで、あの膨大な単語がスラスラ頭に入ってくるほど、賢いのでしょうか?

英単語の記憶には、まめな復習というのが求められます。

単語は覚えても覚えても忘れていきます。

それを食い止めるには、とにかく復習をしていく以外に方法がありません。

復習のやり方としては、その日に覚えた単語を、勉強の終わりに再度確認したり、最低でも3日前くらいにさかのぼって記憶を確かめるだけで、こぼれ落ちる単語の数は減っていきます。

時間はそう長くかける必要はありません。

復習はなるべく短くやって、その代わりに復習の回数を増やします。

そして、ちょっとした合間の時間を利用してください。

ツイッターやラインのメッセージを確認するのもいいですが、「ちょっとした時間」ほど、単語の学習に適したものはありません。

(次回に続きます)

中堅以上の高校に通う生徒さんへ 〜避けるべき英単語の覚え方〜 その4 2017/01/11

(前回の続きです)

(3)英単語と和訳を書き出して、単語帳あるいは単語リストを作り、それだけで終わってしまう

こういう生徒さんも多く見かけます。

教科書や入試の過去問、模擬試験などに出てきた単語の中で、分からなかったものについては、皆さん、何らかの対策を講じています。

英文のところに意味を書き込む人、抜き出してまとめ表にする人、様々です。

どちらにしろ、これは単語の意味を覚えるためにやることです。

「分からない意味を調べて終わり」ではありません。

特に女子ほど、「書いておくだけ」「抜き出すだけ」という人が多いです。

「書いておくだけ」「抜き出すだけ」では、「作業」であり、「学習」ではありません。

さすがに中堅高校以上の生徒さんともなると、分からない単語をほったらかしにしておくような猛者はいません。

しかし「作業」をやるだけで満足してしまう、あるいはエネルギーを使い果たしてしまうという生徒さんはよく見かけます。

「単語は覚えてナンボ」です。

覚えなければ目標に到達はできません。

単語の記憶は、実に無味乾燥で、おもしろくありません。

しかしこれをやらないと、語学は先に進めません。

それはどんなにできる人にとっても同じことです。

この点、よくよく心しておいてください。

公立高校メインの中3受験生へ 〜私立高校入試過去問の活用法〜 その1 2017/01/12

私立高校の推薦入試が終わりました。

今月末には私立高校の一般入試があります。

受験を控えている人の多くは、この私立高校入試を「プレ入試」、すなわち本命である公立高校の前哨戦ととらえていることと思います。

今回はそうした受験生のために、私立高校入試までの期間にどういう対策をすればよいのかということを「過去問の活用」に絞って2点、書くことにします。

まず第一点目は、私立高校の過去問に時間をかけ過ぎないということです。

あくまでメインは公立高校入試です。

であるならば、「私立高校合格のためにどう対策するか」という姿勢ではなく、「私立高校の過去問をどう公立の入試に活用できるか」という姿勢で臨むべきです。

学校では、そろそろ私立高校の過去問を使った問題演習に入るはずです。

また塾などでも、演習をするところが多いでしょう。

ですから、自宅で自習をする際は、公立の入試に力を入れて、私立高校対策は学校や塾などに任せる、というふうに考えてください。

もちろん、私立の入試と公立のそれとは重なる部分がかなりあります。

ですから、私立高校の過去問を解くことそれ自体は無駄になるわけではありません。

しかし、「時間をかけ過ぎる」べきではありません。「適量」を心がけましょう。

(次回に続きます)

公立高校メインの中3受験生へ 〜私立高校入試過去問の活用法〜 その2 2017/01/13

(前回の続きです)

第2点目としては、特に上位にいる受験生が気をつけるべきこととして、全部の問題を解こうと考えないことです。

上位者が受けるであろうと思われる、東北学院、ウルスラ、育英特進などの高校では、中学校では扱わない分野が問われています。

そして東北学院の数学については、例年、かなり難しい問題が出されています。

過去問の模範解答の解説を見ても、高校の知識がないと「???」となり、太刀打ちできません。

また入学難易度がそれほど高くない高校の入試問題でも、満点を取るというのはかなり至難の業です。

これらの知識は、東京の難関私立・国立を受けるのであれば、スタンダードな知識といえましょう。

とはいえ、公立高校をメインにしている受験生にとっては、こういうところに振り回されて、時間をかけてしまうのは、いかにももったいないです。

もちろん、これらの難問は長い目で見ると、無駄になることはありません。

しかし、そうした問題にかける時間と効果とを考えれば、ほかに優先してやるべきことはたくさんあります。

目先の難問に惑わされないようにしなくてはなりません。

また、入学の難易度がそれほど高くないと、世間的には思われている高校の入試問題でも、入試問題は決して易しくありません。

実際に学校や塾で演習してみると分かりますが、

「この学校で、こういう問題を出してるの!!!」

と感じる場面は必ず出てきます。

そうしたときに、

「あ〜、自分はこの学校の入試問題もしっかり解けないなんて.....」

と自信喪失することのないようにしてください。

わたしにとっては毎年のことですので驚きませんが、初めて試験に臨む人はびっくりするかもしれません。

そこのところは、くれぐれも平常心を保つようにしてください。

センター試験の数学を受ける生徒さんへ 〜受験前にちょっと肩の凝らない話を.....〜 その1 2017/01/14

今日からいよいよセンター試験が始まります。

先日来の寒波で、天気が全国的にすごいことになっています。

日が新しくなり、この原稿を書いている時点で、仙台では辛うじてセーフですが、所によっては大変なようです。

大阪では雪が降っているとか。

試験場まできちんと到着できるか不安になってしまいますよね。

わたしの生徒さんでは、1名がセンター試験に挑戦します。

月並みな言葉ですが、どうぞ全力を尽くして下さい。

今回は、数学を受験する生徒さんへ、ちょっとの間、肩の凝らない話をしてみることにします。

わたしの高校の同級生で、東大に進んで、いまは関西地方の私立大学の教授をやっている男がいます。

彼が専門としているのは数学で、確率論という学問を研究しているとのことです。

専門書やら論文やらはもちろん書いています。

「あいつがどんなことを書いてるのかな?」

と思って、書店でその内容を見てみました。

文系であるわたしには、何のことだか一行も分かりません(笑)

というより、理系の人にとっても、専門外のことですので、チンプンカンプンでしょう。

彼とは、1年に1回、仙台一高vs仙台二高の野球定期戦があるときに会います。

その際、彼の研究している学問はどういうものか、尋ねてみたことがあります。

菊池: おまえさあ〜 どんなこと、研究してるの?

同級生: 確率論。

菊池: それって、どういう役に立ってるの?

同級生: オレもよく分からないんだけどさ〜

金融商品なんかの計算とか、保険会社の保険料を決めるのに使われてるらしいよ。

菊池: なるほど。

人の役に立ってるんだね(笑)

(次回に続きます)

センター試験の数学を受ける生徒さんへ 〜受験前にちょっと肩の凝らない話を.....〜 その2 2017/01/15

(前回の続きです)

数学を受験する生徒さんは、

「これってどういう役に立ってるの?」

と感じている人も多いことでしょう。

人によっては、目先の試験が大切で、どういう役に立っているのかどうかというのは、二の次・三の次かもしれません。

昨日紹介した同級生の話は、非常に正直です。

どういう役に立っているのかということは、本人にもよく分かっていないんです(笑)

何しろ、その道のプロがそう言っているのですから、これほど確かなことはありません。

しかし、彼の姿勢でわたしが最も共感できるのは、「役に立つか立たないか」ということに重きを置いていないということです。

いま生徒さんが取り組んでいる微分、積分、三角関数のようなものは、これを知らないと日常生活を営めないというものではありません。

さはさりながら、そういう学問のひとつひとつで、わたしたちの生活は確実に便利になっています。

数学を学習するということは、そういうものだと考えてみてください。

なお、一昨年に数学ⅡBで出題された数列の鬼畜問題に関してお伝えします。

昨シーズン、一浪して京都大学の法学部に進んだわたしの生徒さんは、現役時にこの鬼畜問題を受験して、手も足も出ず、ⅡB全体で半分取れませんでした。

受験している最中には、すっかりあきらめてしまったのか、机に突っ伏して寝ている受験生もちらほらいたとのことでした。

何だか締まりのない話になってしまいました。

たまにはこういうのもよろしいかと、と自己弁護してみます(笑)

平成29年・2017年 宮城県公立高校入試倍率 第2回予備調査&前期選抜が出ました 〜仙台圏公立高校について〜 2017/01/16

去る1月13日付で、宮城県高校教育課より、第2回予備調査および前期選抜の倍率が発表されました。

その結果については、すでに新聞発表の通りであり、弊サイトのトップページやツイッターにてリンクを紹介した通りです。

今回、こちらにリンクを貼りなおします。

細かい数字については、そちらを参照してもらうことにして以下はその総括です。

(1.5倍をこえる学校・学部 合計15学部)

名取・家政、宮城農・農業園芸、宮城農・食品化学、宮城農・生活、仙台一、仙台南、宮城工・インテリア、仙台工・建築、仙台工・土木、仙台三・普通、宮城野・普通、宮城野・美術、松島・普通、利府・スポーツ、富谷・人文

ナンバースクール関連については、例年通り、仙台一高、三高が高倍率です。

一高の前期選抜は、昨年の7・02倍よりやや下がったものの、6.63倍と極めて高い倍率です。

二高が例年に比べて高止まりの1.36倍です。

目を引くのが、第2回予備調査で、二高への出願者が男子255名、女子181名のうち、前期への出願者が男子137名、女子137名と同数になっているということです。

これは男女の比において昨年も同じような傾向があります。

これを見ると、女子の内申における強さが分かる結果となっています。

男子諸君! しっかりしましょうね!

また、「要注意校」として、第1回予備調査のときに掲載した内容を再度アップします。

(要注意校):予備調査時に比し、本出願時に倍率が跳ね上がることが予想される高校

仙台向山・宮城一・仙台三の理数科、泉松陵、宮城広瀬、宮城工業・化学工業科、仙台工業・電気科

前期選抜入試は、2月1日(水)で、合格発表が2月9日(木)です。

後期選抜の倍率発表は、2月24日(金)、入試は3月8日(水)、合格発表が3月16日(木)です。

平成29年1月度 対抗バトル 入賞者発表! 2017/01/17

月例となりました「対抗バトル」の結果は以下のようになりました。

(模擬試験の部) 仙台市青葉区 中学3年 Y.Nくん

☆前回比 偏差値3アップ 改善率5.15ポイント

今回は、中学3年生のY.Nくんが「英雄認定」されました。

判定基準としたのは、12月に実施された試験です。

そのため校内実力試験や定期試験は実施していない学校が多く、主に中3生による、模試の結果が評価基準となっています。

その中で、最もすばらしい成績を収めたのは、Y.Nくんです。

偏差値3アップ 改善率5.15ポイントというのは、実に堂々たる結果です。

Y.Nくんの志望校突破のためには、この成績にさらに厚みを加えていってほしいところです。

では、具体的にどのように「厚みを加えていく」のかについては、「当たり前のことを当たり前のようにやる」ということ以外にありません。

成績を上げていくというのは、コツコツとやっていくことが必要です。

「何だかさっぱり上がってる気がしないなあ〜」と思いながらも、やっていくと、いつの間にかヒョッと結果が出るものです。

というより、世の中のあらゆるものは、わたしの経験上そういうものです。

その間、自分では「果たして伸びてるのだろうか?」と不安になることがあります。

しかし、勉強をやって行くと、もし成績がほんとうに上がっているなら、必ずしも点数に現れなくとも、今まで自分が解けなかった問題が意外なほどスッとできるようになっているとか、必ず「兆し」は出てきます。

そうすればしめたものです。努力は自分との戦いになります。

どうぞ入試本番までの残りの期間を悔いなきよう突っ走って下さい。

わたしも全力で応援します。

フレー、フレー! Y.Nくん。

春はもうすぐ!

仙台・宮城の高校受験 〜前期選抜に見る男女の内申点の違い〜 その1 2017/01/18

先日発表された、公立高校入試の第2回予備調査および前期選抜の数字には、よく数字を読むといろんなことが見えてきます。

「内申点は男子に比べて女子が高い」というのはよく言われています。

そしてこれは実際に指導をしていても常に感じていることです。

前期選抜の場合は、ほとんどの学校で出願できる内申点の最低ラインが発表されています。

そのためにそこに達していない人はスタートラインに立てません。

当然、内申点の高い人は有利です。

では、「内申点は男子に比べて女子が高い」というのは、どれほどなのか、過日発表された数字から見てみます。

(中部南地区合計)

出願者総数 男 2,298 女 2,143

前期出願者 男 924 女 1,102

(中部北地区合計)

出願者総数 男 2,893 女 3,051

前期出願者 男 1,086 女 1,617

「中部南地区」というのは、仙台駅以南〜亘理郡までで、昔の「仙台南学区」です。

「中部北地区」というのは、仙台駅以北〜黒川郡までで、昔の「仙台北学区」です。

このようにしてみると、前期選抜に女子の割合が高いということがよく分かります。

中部南地区では、北地区に比べると、男女の差が小さいことが分かります。

これは仙台一高に内申点による出願制限がないことも影響していると考えられます。

仙台一高の出願状況を、仙台二高と比較すると以下のようになります。

(仙台一高)

出願者総数 男 318 女 214

前期出願者 男 252 女 172

(仙台二高)

出願者総数 男 255 女 181

前期出願者 男 137 女 137

両校とも、もとは男子校でしたので、そうした流れを受けて、共学後も男子の数が多くなっています。

一高の場合、内申点によるしばりがないので、上記のような男女比になっています。

二高の場合、内申点平均4.8以上という制限があるので、男女が同数になっています。

「内申点は男子に比べて女子が高い」というのが、この数字からだけでもよく分かります。

(次回に続きます)

仙台・宮城の高校受験 〜前期選抜に見る男女の内申点の違い〜 その2 2017/01/19

(前回の続きです)

中学生ですと、精神的にも女子のほうが男子より上です。

これは指導をしていると、ほんとうによく感じます。

家庭教師の場合は、その性質上、塾と比較すると、学習上における悩みの深い人が多くなります。

そうした場合、精神年齢における男女の差がこれほどなのか、と感じられて、嘆息することしきりです。

分かりやすい例を挙げると、男子の場合は、学校から出されるプリントや問題集の答えといった紙類の整理のできない人が、一定数います。

成績が芳しくないほど、その割合は高くなります。

それに対し、女子の場合は、どんなに成績が芳しくなくとも、書類の始末の悪い人というのはまずいません。

将来や現状認識に対する考え方も、女子に比べて、男子は幼さが目立ちます。

こういうところに、神の決めた摂理を見る思いです(笑)

確かに神様はそのようにお決めになったのかもしれません。

が、こと受験となると、

「あなたは男子だから女子より+0.5だけ平均評定を甘くつけます」

などということはありません。

男子諸君は、内申点において、女子に負けてしまう傾向にある、つまり入試本番以前にハンディキャップがあるのだということをよく肝に銘じておいてください。

その一方で、女子諸君は安閑としていてはダメです。

確かにガキっぽい男子はいますが、あなたのライバルになる男子はおマヌケな男子ばかりではありません。

彼らはこれと決めたら、しっかりやります。

上位に来る層は男子が多くなります。

合格を希望するのであれば、

「内申はしっかり取れてるから.....」

と油断がないように気を付けてください。

(次回に続きます)

仙台・宮城の高校受験 〜前期選抜に見る男女の内申点の違い〜 その3 2017/01/20

(前回の続きです)

ここで、特に男子をお持ちのご父兄はこのようにお感じになるかもしれません。

〜内申制度で女子が有利なのはよく分かった。

〜男子は男子というだけで不利なのか.....

わたしの答えはNOです。

むしろ「公平であるがゆえに、結果として女子の内申が男子に比べて高くなっている」ということです。

わたしは男ですので、どうしても男子の目線からものを考えてしまうことは否定できません。

しかし、

そもそも学校から課された提出物をきちんと期日までに提出しない.....

そういう紙類を乱雑に扱った結果、行方不明になって、そのままにしている.....

というような男子に学校側が

「この生徒は男だから、女子より甘くつけて、ホントは3なのだが、4にしてやるか」

といったような救済措置を取ってやる必要は全くないと考えています。

そのような人を救ったなら、当然のことながら、まじめに提出している人たちからは

「自分たちはちゃんとやっているのに、そういう人を救うなんて不公平だ」

という声が必ず上がってきます。

わたしのような業務に携わっていると、どうしても「内申点の低い男子」のほうに目が行きます。

しかし、低い人というのは、やはりそれ相応の理由があります。

それにそういう人たちは、そもそも自分が救ってほしいなどと感じていないでしょう(笑)

そんなことを考えているくらいならば、学習にまつわる自分の身の回りのことには必ず関心を持つようになるからです。

ですので、中学校としては、女子に有利にしようと思ってそうしているわけではなく、「公平にした結果、女子のほうがよくなっている」とお考えになって下さい。

仙台・宮城の公立高校入試はどうなるのか 〜不安に感じるご父兄様へ 菊池が「大胆予測」します〜 その1 2017/01/21

新聞発表にもありますように、去る18日、県教委のほうで、公立高校入試の制度に関する意見聴取会が開かれました。

その流れを受けて、公立高校入試は今後どのようになっていくのかということを述べてみることにします。

これまでの動きを見ると、公立高校入試は、今後以下のようになっていくものと予想されます。

要点は2点です。

1.前期選抜は「実質廃止」になる。

実施時期は2〜3年後。

2.その他の問題については、前期選抜の「実質廃止」となって以降、実施状況を見て判断される。

その他の問題に手がつくのは、最速で5年後。

以上より、ご父兄・生徒さんから見た場合、新制度は以下のようになると思われます。

1.新入試制度の実施は、現在の小学6年生から下の生徒さんが高校受験をする年度以降。

2.現在の中学生は現行通り。

誤解があってはなりませんが、「複数回の選抜」それ自体は廃止になりません。

県教委の考え方としては、あくまで、「複数回の選抜」という名前は残しつつ、実施的に「一発受験」にしていくということです。

どうしてそうなっているかということは、このたび出された「改革案」から非常によく読み取ることができます。

では、なぜ県教委は、そんなややこしいことをやっているのかということが当然、疑問点として浮上します。

これに対する答えは文科省通達と県教委の施策との関係があります。

(次回に続きます)

仙台・宮城の公立高校入試はどうなるのか 〜不安に感じるご父兄様へ 菊池が「大胆予測」します〜 その2 2017/01/22

(前回の続きです)

これまで高校入試は幾度かの改正が行われてきました。

これらはすべて文科省(以前の文部省)の通達をもとに行われてきたことです。

推薦入試や前期選抜が行われた経緯も、当時の文部省が「受験生には複数回の受験機会を与えるべし」というお達しがあっての流れです。

その通達は今も生きています。

よって、県教委としては、「受験生に複数回の受験機会を与える」という枠組み自体を崩すことができないのです。

かと言って、以前の推薦入試を復活させるわけには行きません。

前期選抜は、推薦入試の欠点を克服するために生まれた制度です。

その欠点とは、「推薦入試は校長推薦ということになっており、学校間の学力格差があることを考えると、基準が不透明」という点です。

そうなると解決策は、「複数回の受験機会」という制度は残しつつ、「実質的に廃止」という方向に持っていかざるを得ません。

事実、今回発表された「改革案」には、いずれも「複数回の受験機会を廃止する」という文言はありません。

その案の要点は以下の通りです。

(A案)

前期と後期を一本化し、選抜の機会は2回。

(B案)

前期は残し、実施時期を繰り下げ。

(C案)

前期を一部高校のみで実施。

(A案)は分かりにくいですが、実施要項を見ると、入試は1回で、2種類の選抜方法を行う、というものです。

これでは文科省の言う「複数回の受験機会」に当たるものなのかどうか、相当怪しいところではあります。

しかし、現場を考えるとこのようにせざるを得なかったのでしょう。

ちなみに(C案)については、大阪が昨年度よりこれに近いものを実施しています。

(次回に続きます)

仙台・宮城の公立高校入試はどうなるのか 〜不安に感じるご父兄様へ 菊池が「大胆予測」します〜 その3 2017/01/23

(前回の続きです)

高校入試制度については、前期選抜以外にも様々な課題があります。

わたしが特に受験関係者として感じるのが、内申制度にかかわることです。

しかし実際に、これが「改革」の俎上に乗るとすると、最速で5年後になると踏んでいます。

と申しますのも、県教委から発表された公開情報を読むと、関心のほとんどが前期選抜に向いているからです。

取りあえず、これが片付かないことには何も前に進まないでしょう。

そして制度は単純に変えて、ハイ終わりではありません。

その後の数年間は、必ず実施状況の検証があります。

よって、ご父兄・生徒さんとしては、このような「現実」に対処していくほかありません。

わたしが内申制度の問題点として指摘するのは、「中1から中3まで、同じ割合で内申の評価対象になっている」という点です。

この制度には、中3から頑張って勉強しても1・2年生の評価が足かせとなってしまうという大きな問題があります。

これを他県にあるように、学年が上がるにつれて、評価を大きくしていく仕組み(岩手などで実施)や3年のみを評価対象とする(山形などで実施)というふうに、改めるべきだと考えています。

しかし、この点は、現場の先生方からも、苦情のようなものは一切上がってきていません。

それゆえ、県教委も問題視していません。

ということは、今すぐにこの点が改善されることはない、と考え、それに合わせて学習を進めていくという以外に方法がありません。

公立高校の入試制度のことで、動きがありましたら、今後もレポートするようにしてまいります。

スマートフォンと小中学生の学業成績 その1 2017/01/24

小中学生のスマートフォンの使い方に関しては、学校でも指導がされています。

学校現場におけるスマートフォンの指導というのは、まず第一義的に「犯罪に巻き込まれるような使い方をしない」という点からなされているようです。

今回、そちらのほうは、学校での指導にお任せするとします。

わたしが述べたいのは、「スマートフォンと小中学生の学業成績」です。

2014年に文科省が行った調査によると、中学3年生の半数近くが1日1時間以上携帯電話やスマートフォンでメールやネットをしています。

4時間以上費やす生徒も1割を超えています。

学力テストの平均正答率と比較すると、小中全教科で、使用時間が増えるほど成績が低下しています。

こちらにその調査結果が掲載してあります。

これは当然の結果で、全くもって予想通りです。

意外なのは2015年に仙台市教育委員会と東北大学との合同調査で行われた結果です。

それは成績上位層に関するスマートフォンと成績との相関関係です。

一般的に、彼らは長時間にわたって勉強しています。

しかし少数ながら、スマートフォンを長時間使っている人もいます。

この結果を見ると、長く勉強してもスマートフォンをやり過ぎると成績が落ちる傾向にあります。

「うちの子供は、学校の成績もまずまずきちんととれている。

だからスマートフォンの使い方については、子供任せでも大丈夫」

とお考えのご父兄は、この調査の現実をしっかり受け止めておく必要があります。

(次回に続きます)

スマートフォンと小中学生の学業成績 その2 2017/01/25

(前回の続きです)

わたし自身の考えとしては、小中学生のスマートフォン所有の一律否定には心理的抵抗があります。

そこは、ご家庭それぞれに考えがあることですので、それぞれの判断で対処していけばいいことでしょう。

ちなみに我が家ではどうしていたかというと、携帯電話を子供に与えたのは、高校合格後です。

中学校は自宅から歩いて15分程度のところにあり、また通っていた学習塾も家から歩いて3分のところにありました。

そのようなわけで、親が携帯電話を持たせる理由が希薄でした。

子供のほうには、携帯電話の所有は高校に入ってから、と伝えており、子供もそれを受け入れていました。

わたしの生徒さんあるいは生徒さんだった人のことを思い返してみますと、

「この子にスマートフォンを持たせちゃダメでしょ。

そりゃ〜、そうなるでしょ」

という人が何名かいました。

聞けば、特にご父兄からの制限を課されているわけではなく、気持ちが赴くままにLINE、ツイッターを使い放題です。

「課題、やる時間がありませんでした」

「夜、寝るのは1時ころで、それまで何となくダラダラ過ごしてました」

といってくるのは、こういうタイプの生徒さんです。

それは、成績が上がらないのが当たり前で、上がっていくほうが不思議です。

こうした点を踏まえて、ご父兄にお願いしたいのが、2点です。

まず小中学生にスマートフォンを買い与えるのは、その子の精神的発達度合いを考えて判断していただきたいということです。

そして使用にあたっては、時間制限を設けるなど、必ず何がしかの縛りをかけておいてほしいということです。

「ほどほどに」というのは、ほんとうに難しいことだと実感します。

公立高校入試の制度変更に関する補足説明 その1 2017/01/26

去る21日から23日にかけて掲載した弊コラムの内容については、担当しているご父兄よりいくつか質問が寄せられました。

その中で多かったのは、

「1回の試験で2回選抜するというのはどういうことなのか?」

というものでした。

この点に関しては、多くのご父兄が疑問に感じるところだと思います。

今回のコラムではそうした質問に答え、またその他にも、前回の補足説明をいたします。

まず、「1回の試験で2回選抜をする」という点についてです。

これは、具体的にどのようなことを指すのか、県教委のほうからは示されておりません。

わたしなりに解釈すると、以下のようになるものと予想されます。

(例)

<試験実施>

3月2日

国語・数学・理科・社会・英語の5教科

1回のみ実施

<選抜方法>

各校ごとに決めた基準で選抜

◎仙台一高

第1回目選抜

(内申):(本番)=1:9で判定

国語・数学・英語3科目で、上位20%を選抜

第2回目選抜

(内申):(本番)=3:7で判定

国語・数学・理科・社会・英語の5科目で、残り80%を選抜

◎宮城一高

第1回目選抜

(内申):(本番)=3:7で判定

国語・数学・理科・社会・英語の5科目で、上位30%を選抜

第2回目選抜(内申):(本番)=3:7で判定

国語・数学・理科・社会・英語の5科目で、残り70%を選抜

という具合です。

このようにすれば、2回試験を行うことなく、「複数回の選抜ができた」ということになります。

そして学校ごとに独自の選抜ができるという余地も残すということができます。

(次回に続きます)

公立高校入試の制度変更に関する補足説明 その2 2017/01/27

(前回の続きです)

鳴り物入りで始まった「前期選抜」ですが、一言でいえば、前期選抜は大失敗だったということです。

だいたいお役所というところは、政策の間違いがあったとしても、そう簡単には「失敗でした」ということは認めないものです。

理由は簡単で、「失敗した」となれば、誰かが詰め腹を切らねばならず、またそんなにコロコロと制度を変えていたのでは、「朝令暮改」だと指弾されるからです。

お役所は「朝令暮改」と言われることを非常に嫌います。

ただここまで前期選抜による弊害が各所で大きくなってくると、なりふりを構っていられなくなったのでしょう。

わたしの目から見ると、この前期選抜以外にも改善を要するところはあります。

しかし、それについては、とにもかくにも、前期選抜という重荷を何とかしない限り、前に進むことはできません。

「前期選抜という軛(くびき)」から解放されて、ようやくいろんなことが見えてくるはずです。

それから今回の決定に微妙な影を落としているのが、震災の影響です。

3月11日はあの忌まわしい震災が起きた日です。

その日は「鎮魂の日」であり、中学校の卒業式や高校入試などの公的な行事はできません。

この日を外し、さらに曜日のことを勘案しながら、いろいろな予定を組むとなると、現場としては非常にきつい対応を迫られます。

これはわたしの想像で書いているのではなく、審議会の議事録をつぶさに読むと、そのことが語られています。

(次回に続きます)

公立高校入試の制度変更に関する補足説明 その3 2017/01/28

(前回の続きです)

なお、改革案が出たとしても、「来年から即座に実施!」とはなりません。

前期選抜の案が公になったのは、平成21年で、実施が平成25年です。

実施までに4年かかっています。

ただ今回の場合は、実施までの期間が短縮される可能性があります。

入試を実施する側は、かなり切羽詰まっている感じです。

ご父兄の側からすると、あくまで「うちの息子、娘の入試はどうなるのか」という視点しかありませんが、実施する側の苦労もあります。

高校側からすると、1か月の間に入試の採点を始めとする作業を2回も行わなくてはなりません。

さらに前期選抜と後期選抜の間に、在校生の試験も実施します。

卒業式や新入生を迎えるための準備も、3月に集中します。

そのため、現場の高校の先生が悲鳴を上げています。

高校の先生の労働組合である高教組が、繰り返し前期選抜の廃止を求めているのもそのためです。

また、前期選抜以外に改善すべき点については、しばらくの間は「放っておかれる」可能性が高いです。

わたしの目から見ると「改善」であっても、県教委からすれば、それは「失敗」です。

「内申制度の改善」というのは、早い話が「今の内申制度は不完全で、これもまた失敗の一つでした」と認めるようなものです。

わたしとしては、内申制度の見直しを行ってほしいのですが、そんなに簡単に事が進むほど甘くはないと考えています。

もし急激に変わるとすれば、県知事などの「政治決断」がある場合に限られるでしょう。

「志望校が決まらない」「どういう方向に進んでいけばいいか分からない」という中学生へ 〜「集団就職」って知っていますか?〜 その1 2017/01/29

先般、ある受験関係者の方のお書きになっているブログに興味深いことが書いてありました。

それは、その方が担当している生徒さんの話です。

その生徒さんは、不登校になっています。

本人なりに、学校に行かない理由があって、それはあらまし次のようなものだそうです。

〜学校へ行って勉強して100%普通の暮らしができるとは限らず、ニートやフリーターも多い.....

〜進学校や有名大学を出ても就職のできない人もいる.....

〜自分は楽してお金を稼ぐので、学校には行かない.....

わたしが同じ言葉を聞いたら、

「それじゃあ今すぐ自分の力で働いてあなたの実力を見せてください。

理屈はそれから」

と言うでしょう。

要するに単なる屁理屈なのですが、さすがにここまで酷くはなくとも、似たタイプの生徒さんはいました。

特に中学生の生徒さんと接していると、

「志望校が決まらない」

「どういう方向に進んでいけばいいか分からない」

という人はたくさんいます。

そういう生徒さんの多くは、「何をしていいか分からない自分」に何がしかの負い目を感じ、「何とかしなくちゃいけないんだなあ」という感覚を持っています。

しかし中には、そうした「負い目」のようなものが、まるっきりない人もいました。

彼らは実に堂々としていました。

彼らの意識にあるのが、「いつまでもあると思うよ 親と金」です。

そういう人に知ってほしいのが、「集団就職」のことです。

(次回に続きます)

「志望校が決まらない」「どういう方向に進んでいけばいいか分からない」という中学生へ 〜「集団就職」って知っていますか?〜 その2 2017/01/30

(前回の続きです)

「集団就職」というのは、昭和25(1950)年〜昭和40(1965)年くらいの高度成長時代に地方の農村から都市部に新卒の中学生・高校生が集団で就職したことを指します。

この当時の農村では、子供の数が多く、兄弟が5人、10人近くというのはざらにありました。

農村には彼らを食わせていくだけの仕事がありません。

よって、農村部では「どうやってこの余剰人口を食わせていくか」という切実な問題がありました。

また都市部では、高度成長で、人手不足となっていました。

農村と都市の利害関係が一致し、地方公共団体や学校が音頭を取って集団就職を進めました。

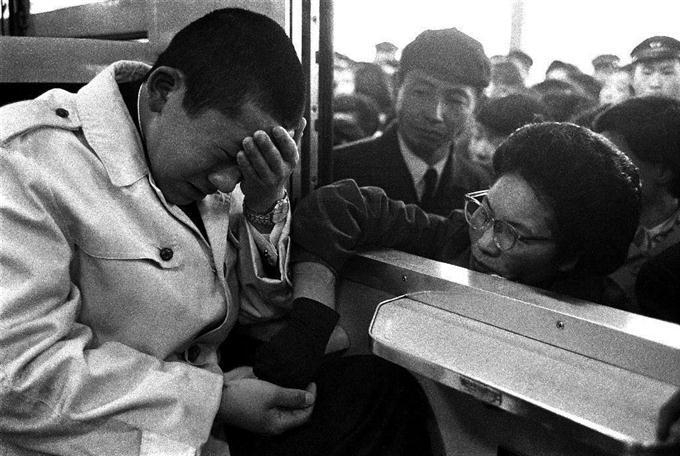

それがこの写真です。

高校進学率は、文科省の統計によれば、昭和25年に42.5%、昭和40年に70.7%です。

これは、日本全体を見た数字なので、農村部での進学率はもっと低いはずです。

これを見れば分かるように、この時代、3人に1人〜2人に1人は、中学卒業後、すぐに働いていたということです。

そしてこれはそれほど昔の話というわけではなく、中学生のおじいさん、おばあさんの世代の方には、「日常のこと」だったのです。

さすがにわたしの世代ですと、集団就職はありません(笑)

(次回に続きます)

「志望校が決まらない」「どういう方向に進んでいけばいいか分からない」という中学生へ 〜「集団就職」って知っていますか?〜 その3 2017/01/31

(前回の続きです)

こういうことを考えると、その当時の中学生は「自分の将来のことは何も考えなくてもいい」と、ふんぞり返っていることを許される環境にはなかったということです。

高校に進学にしなかった、あるいはできなかった人たちは、社会人として自分の食い扶持を稼いでいました。

もちろん、その当時と今とでは時代が違います。

最終学歴が中卒ということの意味も、当時と今とでは異なります。

しかし、その当時の15歳も、今の15歳も、15歳には変わりはありません。

そういう背景があり、ヒットしたのが、井沢八郎さんが歌う「あゝ上野駅」です。

2003年、上野駅にこの歌の歌碑が立ったといいますから、この歌に共感した人がいかに多かったかを示しています。

集団就職した15歳の少年・少女は故郷から遠く離れ、黙々と仕事をしなくてはなりませんでした。

当時のことですから、携帯電話もありません。

一般の電話普及率ですら、30%そこそこという時代です。

家族と容易に連絡は取れません。

わたしが言いたいのは、集団就職を経験した昔の中学生から見ると、

「志望校が決まらない」

「どういう方向に進んでいけばいいか分からない」

といって、積極的に自分の将来を考えようとするわけでもなければ、勉強にいそしむわけでもない中学生諸君は、非常に幸せで贅沢に映るということを言いたいのです。

そしてその幸せと贅沢は、あなたの努力で勝ち取ったものではなく、すべては親のおかげなのだということを感じてほしいのです。

「いつまでも あると思うな 親と金 ないと思うな 運と災難」

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日