〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

面倒なことは習慣化してしまう! その1 2025/06/03

「うちの子供はこっちから声掛けしないと自分からやらない」

というのは、多くのご父兄の悩みであるようです。

ただその一方で、「勉強しろ」と言われなくても、自主的に取り組む子供がいます。

わたしの現役学生の頃を振り返ると、親から「勉強しろ」と言われた記憶がありません。

ということは、言われなくても、学習には自分で取り組んでいたということなのでしょう。

このようにできていたのは、たぶんそれが習慣化していたからだったのだと思います。

わたしは、アニメ「サザエさん」「ドラえもん」「ちびまる子ちゃん」に出てくるような小学生時代でした。

中学受験の経験もありません。

小4辺りまでは、学校の宿題以外に勉強をしていたという記憶がありません。

クラスメイトと近所の空き地で野球をしたりするなど、カツオ君のようなスクールライフを過ごしていました。

ただ、小5のとき、「自主勉強」というのがありました。

題材は何でもいいので、レポート用紙に勉強した結果を書いて提出するというものです。

それは、勉強した結果を提出すれば、担任の先生がそれをチェックし、ときどきはお褒めの言葉をいただく、というものでした。

「~ページ以上やらなくてはならない」というものではなかったです。

(次回に続きます)

面倒なことは習慣化してしまう! その2 2025/06/04

(前回の続きです)

「自主勉強」の内容自体は、いま思えば、相当に稚拙なものです。

二華中・青陵中を目指して頑張っている生徒さんが見たら、

「そんなの勉強をやっているうちに入らないでしょ」

というようなシロモノでした。

今のわたしは、タイムマシンを使って、小5のときのわたしに向かって、

「それはまだまだ勉強のうちに入らないな!」

と言ってやりたいところです。

しかしながら、この「自主勉強」のおかげで、「机に向かう」という習慣がついたのは間違いありません。

「毎日机に向かう」ことを苦痛に感じたということもありませんでした。

苦痛に感じなかったというのは、「毎日机に向かうことが入浴・歯磨きのレベルになっていた」ということなのかもしれません。

そういう経験があったからなのか...

あるいは性格的に「毎日机に向かう」のを厭わない性格だったからなのか...

その後に中学に上がって、高校受験にパスするために学習するとき、小5で身につけた経験が大いに役立ちました。

ですから、

「面倒なことは日々の生活の中で、習慣化してしまう」

というのは、非常に大事です。

習慣化してしまえば、

「それをやっておかないと何だか居心地がよくない」

という気分になります。

そうなれば、しめたもの!です。

日比谷・横浜翠嵐の台頭 ~「二華・二高どっち?」でお迷いのご父兄へ~ その1 2025/06/05

今回のコラムは、小学生をお持ちのご父兄向けです。

分けても、二華中あるいは青陵中受験を検討しておいでの方の参考になればと思います。

さて、そうしたご父兄から、幾度となく、次のような質問を受けてきました。

・・・二華に行くのと、二高に行くのとでは、どちらがいいんでしょうか?

これに対するわたしの回答は、

「どちらにも一長一短がある。

最終的にはご父兄の政治判断」

というものです。

今回のコラムは、そうした「政治判断」をする材料として、日比谷高校・横浜翠嵐(すいらん)高校の台頭について書くことにいたします。

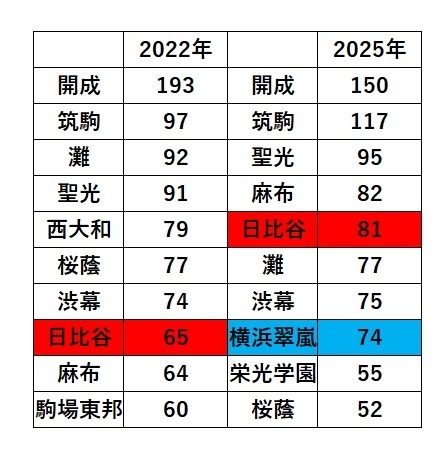

それに関して、こちらのネット記事をご覧ください。

東大合格者の実績というと、圧倒的に私立の中高一貫校が強いです。

それ自体には変化がありません。

丁度、甲子園大会に出る名門校がほぼ私立というのと、状況が少し似ています。

しかし、今年になって、「私立の独占状態」に風穴があきました。

その穴をあけたのが、日比谷・横浜翠嵐です。

日比谷は東京都立、横浜翠嵐は神奈川県立です。

東大合格者のベスト10を3年前と比べるとこうなります。

これを見ると、わたしの意図するところがお分かりになっていただけますでしょうか。

(次回に続きます)

日比谷・横浜翠嵐の台頭 ~「二華・二高どっち?」でお迷いのご父兄へ~ その2 2025/06/06

(前回の続きです)

日比谷高校は、昭和30年代、東大合格者全国トップを誇っていました。

それが都立高校の学区制が制定されてから、みるみる順位を落としていきます。

そして、石原都知事がテコ入れをし、学区制を廃止した結果、「古豪復活」を遂げます。

横浜翠嵐も、学力向上進学重点校に指定され、学区制の廃止後、実績を伸ばしています。

ですから、お上がシステムを変更すると、これだけ実績が変わってくるわけです。

東大のような最難関を目指すとすれば、システム上、中高一貫校は有利です。

事実、前回のコラムで紹介したトップ10の多くは、私立の中高一貫校です。

しかし、日比谷・横浜翠嵐の台頭、厳密に言えば、日比谷の復活が、証明していることがあります。

それは、一般的な高校のシステムは、中高一貫校に比べ、そこまで劣っているわけではない、ということです。

我が宮城県の場合、二高は、日比谷・横浜翠嵐のような高校です。

一方、二華は開成・灘・桜蔭のような中高一貫システムを採用しています。

首都圏での流れをそのまま二高・二華に当てはめることは無理かもしれません。

が、「どちらのシステムがいいのか?」という疑問に答えてくれる材料のひとつにはなりそうです。

(次回に続きます)

日比谷・横浜翠嵐の台頭 ~「二華・二高どっち?」でお迷いのご父兄へ~ その3 2025/06/07

(前回の続きです)

二華のような中高一貫校の場合、公立の中学に比べて、かなり進み方は速いです。

特に数学・英語といった教科がそうです。

二華の場合、中学2年間で、公立中学の3年分+αくらいの量を学習してしまいます。

二華中と言えば、県内でもトップクラスが集っていることは言うまでもありません。

ですから、中学3年間で勉強するものを、2年ちょいで終わらせることも、決して無理ではない...はずなのです。

が、全員がその学習に耐えられるのかと思いきや、そういうわけでもありません。

というのも、中学へ入学してからすぐに、その中でも序列が付いてしまうからです。

そして、下のほうになってしまうと、その後に上へ行くのは難しくなります。

もちろん、二高でも入学後の事情は似たり寄ったりです。

ただ、下のほうになってしまうと、二華はその後5年ちょい、二高はその後2年ちょい、その状態が続くおそれがあります。

二華のほうが「下位になっている時間」は、二高より長くなってしまいます。

こういう点が、合格実績でも中高一貫校が通常の高校に比べて、常に優れているとは限らない部分があるという証左なのでしょう。

ですから、「二華か?二高か?」は、その生徒さんの性格やキャパで左右される要素が大きいということだけは言えそうです。

私立高校推薦入試 ~親が子供の可能性を潰す??~ その1 2025/06/08

今回は、私立高校の推薦入試について書いてみます。

宮城県の高校入試は、公立高校入試・私立高校入試の二本立てで行われています。

第一志望は公立であっても、私立に関して考えなくてはならない時期がやってきます。

現在は、公立入試を受けず、私立の推薦で受験をする生徒さんがかなり多くなっています。

県内の場合、全体の30%程度がそういう受験をします。

推薦入試は、平均点の取れない生徒さんが中心です。

試験は基本的に面接・作文などで、国語や数学などのペーパーテストはありません。

そして、内申評定をクリアして願書を出せば、ほぼ合格します。

2020年より前ですと、こうした生徒さんたちも公立入試を受けていました。

なかなか受からないケースが多かったですが...

今は、そうした層の生徒さんは、公立入試を受けず、ストレートに私立推薦入試を受けることが多くなっています。

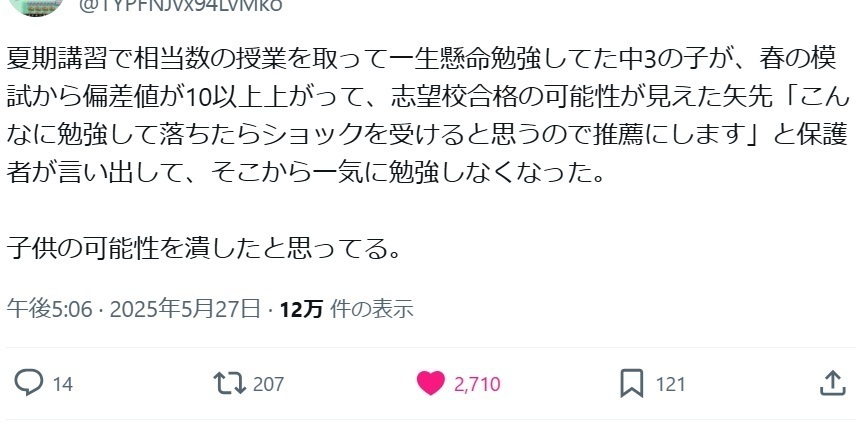

さて、私立高校の推薦入試を取り巻く環境がいま述べた状況の中で、↓のようなツイートを見かけました。

以上のツイートで述べている事例は、わたしも経験しました。

正直、モヤモヤ感やら、やるせない気持ちが残りました。

結局、どこの学校に行くかは本人やご父兄次第ではあったわけですが...

(次回に続きます)

私立高校推薦入試 ~親が子供の可能性を潰す??~ その2 2025/06/09

(前回の続きです)

わたしが経験したのは、次のようなケースです。

その生徒さん(以下、「Aさん」とします)は、指導し始めた2年の冬当初、みやぎ模試偏差値50台半ばくらいでした。

そして、志望校としては、ボーダー偏差値55のX高校と、偏差値58のY高校のどちらかで迷っていました。

最高成績は、偏差値62まで達しました。

数字だけを見れば、三高にギリギリ引っかかるくらいです。

結果、Aさんは偏差値58のY高校へ出願しました。

しかし、2月末ころ、事情が動きます。

Aさんの父親が、次のようなアドバイスをします。

「Y高校に行っても、高校の中で深海魚になってしまうかもしれない。

であるなら、公立を受けず、『滑り止め』の私立のZ高校へ行ったほうがいいのでは?」

「滑り止め」Z高校のそのコースは、ボーダー偏差値49です。

そしてそこからは附属の大学に進学できます。

Z高校は父親の出身校です。

Aさんはそこで、父親の「アドバイス」に従いました。

そして、公立高校受験の「辞退届」をY高校に出しました。

彼女は自身の実力より10以上も「格下」のZ高校に進学しました。

わたしにとって、彼女の公立受験自体は「寝耳に水」でした。

今もモヤモヤ感は消えていません。

(次回に続きます)

私立高校推薦入試 ~親が子供の可能性を潰す??~ その3 2025/06/10

(前回の続きです)

Aさんの進学に関して、本人とご父兄が納得していれば、それはこちらがあれこれ言う権利はありません。

彼女の公立受験自体に、いくらモヤモヤ感を持とうと、

「それは菊池の勝手でしょ」

と言われてしまえば、そのとおりなのです。

が、Aさんの父親が直前で、せっかくの彼女の芽を摘んでしまったという感はどうしても否めません。

彼女の名誉のために言っておくと、Aさんが偏差値58のY高校に合格したら、きっと高校に入っても、その中で抗っていくことができたでしょう。

彼女の性格や学習状況、そして彼女の今後の人生を考えると、彼女の場合はY高校に行ったほうがよかったと思います。

それから、Aさんの父親の名誉のために言っておくと、その父親は、大変に素晴らしい方です。

温和な感じの方で、「いいお父さんなんだろうなあ」と、わたしはいつも感じていました。

彼女も、「自分は父のことを尊敬してます」と言っていましたから。

ただ、彼女の父親は、もし公立のY高校に通らなかったとき、Aさんのこともさることながら、父親自身がつらい思いをしたくないという側面もあったのではないかと考えます。

そう考えると、説明のつくことが多いのです。

(次回に続きます)

私立高校推薦入試 ~親が子供の可能性を潰す??~ その4 2025/06/11

(前回の続きです)

Aさんの父親がAさんの可能性の芽を摘んでしまったというのは、確かです。

わたしから見たら、そう感じます。

しかし、Aさんの父親だけに受験期直前のドタバタの原因があったかと言えば、そうではありません。

もしAさんが「どうしてもY高校に行きたい」という強い意志があったなら、父親からの助言を突っぱねたはずです。

「お父さん、何言ってるの?

わたしはY高校を目指してずっと勉強してきたんだし、そのつもりなんだから。

公立の受験を辞めたほうがいいなんて、言わないでよ」

公立の出願をした時点で、Aさんの腹が決まっていたなら、Aさんはそう言ったはずです。

というのも、他の生徒さんで、

「どうしても○○高校を受けたい」

と思っていたら、親御さんが

「あんまり無理をしなくても、ワンランク下の△△高校でもいいんだよ」

という助言にノーと言ってきたケースを多数見てきたからです。

ですから、Aさんにとって、Y高校というのは、その程度の学校だったのでしょう。

そうなると、Aさんの可能性の芽を摘んでしまったのは、Aさんの父親だけだったということにはなりません。

Aさん本人が、最終的にY高校の受験を辞退したわけですから。

(次回に続きます)

私立高校推薦入試 ~親が子供の可能性を潰す??~ その5 2025/06/12

(前回の続きです)

Aさんから公立の出願辞退があったのち、Aさんの指導がありました。

そのとき彼女に、こう質問しました。

「あなたは公立の出願をするとき、X高校とY高校でものすごく迷ってましたよね。

それから、これまでずっとコツコツと勉強してきたじゃないですか。

そういう状況で、偏差値が10以上も低いZ高校に進学するっていうのは、ホントにAさんが望んだことなんですか?」

すると彼女は、何のためらいも見せず、実にあっさりと、

「はい。そうです」

と答えました。

その表情は、

「もちろんわたしの意思であって、分かり切っていることをなぜ聞くの?」

と言いたそうに見えました。

公立の出願のとき、X高校とY高校でとても迷っていた人の表情とはとても思えませんでした。

そこで、わたしは彼女に、こう伝えました。

「そうでしたか...

結局、あなたがX高校とY高校であれだけ迷ったとしても、あなたにとっては、そのレベルのことでしかなかったっていうことなんですね。

もちろん、進路を選ぶ権利はあなたにあるわけですが、あなたの実力を知っているだけに、とても残念ですね」

今もその思いはわたしの記憶から消えていないようです。

高校の社会科 ~文系が選ぶのは日本史?世界史?地理?~ その1 2025/06/13

高1生は、もうすぐ「定期試験」を迎えます。

そして、高校のほうからは

「文系に進むか? 理系に進むか?」

の選択をするよう、せっつかれています。

入学したてで、随分と早いものだとは思います。

さらに、それに伴って、理科・社会の科目選びをどうするかについても、決めていかなくてはなりません。

今回のコラムでは、文系に行く生徒さんに焦点を絞ります。

テーマは、社会科の科目をどうするかです。

分けても、メインとする科目を日本史・世界史・地理のいずれにするか、です。

以下、わたしの考えを書きます。

◎まずは自分が学習したいと思う科目を候補にする

生徒さんがまず考えるのは、

「どの科目を取れば受験に有利なのか」

というケースが多いです。

確かに受験をする以上、科目ごとの有利・不利には敏感になるのも当然です。

しかし、自分が学習したいものがあれば、その科目を選ぶのが、いちばん良いと考えています。

その点については、「好きこそものの上手なれ」ということわざが示す通りです。

受験学習というのは、そもそも面白おかしいものではありません。

そうした中で、興味関心があるものには、何とかモチベーションが保てるでしょう。

(次回に続きます)

高校の社会科 ~文系が選ぶのは日本史?世界史?地理?~ その2 2025/06/14

(前回の続きです)

◎ハードさの度合いは「世界史>日本史>地理」

一般的に言われているのが、学習量としてのキツさの順は、世界史>日本史>地理です。

事実、理系で世界史をメインにする受験生は、かなり珍しいです。

また、文系の場合、地理メインは少ないです。

そして、日本史メインがいちばん多いです。

世界史は文系にとっても、ハードルが高いようです。

ただ、興味関心があるものなら、多少ハードルが高くても、それを乗り越えることができます。

それは前回のコラムで触れた通りです。

これまで世界史メインとした生徒さんに話を聞くと、彼らが世界史メインとした理由が、

「世界史には以前からちょっと関心があって、せっかくの機会なので、メインにしたい」

ということが多かったです。

◎一部の私大では地理で受験ができない

文系で地理がメインにならない理由として、一部私大の一般入試では、地理が使えないから、ということがあります。

早稲田・慶応などの多くの学部では、社会は日本史・世界史いずれかで受験となっています。

ただこういう大学も、共通テスト利用の場合は、地理OKですが。

そういう点からも、文系では地理が選ばれないのだと思います。

(次回に続きます)

高校の社会科 ~文系が選ぶのは日本史?世界史?地理?~ その3 2025/06/15

(前回の続きです)

◎わたしは世界史メインにしました

昔の話です。

わたしは世界史をメインにしました。

地歴分野については、日本史・世界史を選択しました。

そのため地理は中学までの知識しかありません。

日本史・世界史を選んだのは、高校生当時、

「文系だったら、日本史・世界史でしょ」

という雰囲気(?)があったように記憶しています。

それから、

「日本史・世界史なら受験のとき、科目で制限を受けることはない」

というのも、動機の一つでした。

ただ、なぜ日本史でなくて、世界史をメインにしたのか、覚えていないんです。

成り行きで何となくそうしてしまったのか...

「最強(あるいは最恐・最凶)教科にあえて挑戦する」ということにしたのか...

◎世界史メインにした受験学習はどうだったか

世界史はかなりきつく感じました。

もともと社会、その中でも歴史は中学のころから好きで、得意でした。

ただ、わたしが得意と感じていた歴史は、日本史を主としたものでした。

世界史の知識というと、ほとんどなかったのです。

そこでは「フィリップ」という名の王様は、4世やら6世やら、たくさんいるし...

聞いたこともないようなインドやジャワの王朝の名前はバンバン出てくるし...

気が変になりそうでした。

(次回に続きます)

高校の社会科 ~文系が選ぶのは日本史?世界史?地理?~ その4 2025/06/16

(前回の続きです)

◎世界史をメインにしてよかったと思いました

前回にコラムで述べたとおり、大学受験のときに、世界史を選んだのは大変でした。

しかし、大学に入って、これまでのことを考えると、

「世界史をメインにしておいてよかったな」

と思います。

わたしが入学したのは、法学部です。

そこでは憲法・民法といった法律だけを学ぶわけではありません。

法律がどういう風に実施されてきたかなどを学習する法制史、あるいは政治学も勉強します。

そのとき、世界史の知識は役に立ちました。

また、「世界史の知識がなかったら、大変だったかも」とも感じました。

今も何かの本を読むとき、世界史を知っていてよかったと思うことはあります。

というのも、世界史は日本史に比べると、どうしても触れる機会がかなり少なくなるからです。

でも、お堅い本を読もうとすると、世界史はピョコピョコと顔を出してきます。

地理は、受験という観点から見ると、高校受験の知識までです。

そういうわけで、

「地理をしっかり勉強しておいてよかった」

と感じることができずに来ました。

以上は、わたしの感想です。

文系でも、違うように考える方もいらっしゃるはずです。

あくまで一つの例としてお考えいただければ幸いです。

高校別の大学合格実績 令和7(2025年)宮城県版(確定値) その1 2025/06/17

去る3月16〜17日付コラムで、県内高校の大学進学実績を掲載しました。

<関連コラム>

高校別の大学合格実績 令和7(2025年)宮城県版(速報値) その1

高校別の大学合格実績 令和7(2025年)宮城県版(速報値) その2

この値は、「サンデー毎日」3月23日より引用した「速報値」です。

今回のコラムでは、「確定値」を掲載します。

この数値は、「大学入試全記録」(毎日新聞出版)より引用しました。

赤字で示された数字は「速報値」と変更があった個所です。

<東大>

二高 12

一高 2

二華、青陵、育英、ウルスラ、東北学院 1

<京大>

二高 4

二華 3

一高 2

宮一、育英 1

<東北大医学部医学科>

二高 13

二華 5

石巻、古川学園 2

育英、東北学院 1

<東北大>

二高 78

一高 71

三高 41

二華 28

宮一 22

ウルスラ 18

青陵 12

東北学院 9

古川、泉館山、育英 7

石巻、古川学園 6

宮城野、仙台南 4

古川黎明、泉、白石 3

尚絅、向山、宮城学院 2

ドミニコ、石巻西、佐沼、名取北 1

(次回に続きます)

高校別の大学合格実績 令和7(2025年)宮城県版(確定値) その2 2025/06/18

(前回の続きです)

一高・二高・二華における東大合格者数は次の通りです。

今年(一高)2(二高)12(二華)1

昨年(一高)3(二高)17(二華)4

一昨年(一高)2(二高)7(二華)8

東大+京大+東北大医学部医学科の合格者数は次の通りです。

今年(一高)4(二高)29(二華)9

昨年(一高)6(二高)33(二華)10

一昨年(一高)9(二高)27(二華)16

東大+京大+東北大だと以下のようになります。

今年(一高)75(二高)94(二華)32

昨年(一高)70(二高)114(二華)34

一昨年(一高)82(二高)89(二華)40

また、一高・二高・二華および青陵・三高・宮一の東北大合格者の推移は以下の通りです。

数字は、(一昨年)→(昨年)→(今年)です。

(一高)75→65→71

(二高)76→93→78

(二華)29→26→28

(青陵)17→10→12

(三高)47→49→41

(宮一)15→9→22

本件については、後日YouTube動画にて詳しく扱う予定です。

受験関係者の言う「人気のある学校」とは? ~難易度との関係~ その1 2025/06/19

ときどき受験の場で、

「人気のある学校」

「この学校は人気がある」

というフレーズに触れることがあります。

この「人気」というのは、具体的に申せば、

「入試のときの志願者数が多い」

「入試の志願倍率が高い」

ということを意味します。

ただ、

「人気がある=難易度が高い」

とは限りません。

例えば、一高と二高です。

難易度としては、みやぎ模試偏差値を見ても、

二高>一高

です。

これは、大学の進学実績にも表れています。

しかし、志願倍率つまり人気となると、事情が違います。

一高>二高

です。

この理由として考えられることはいろいろあります。

まず、難易度が二高>一高となっているため、二高のハードルを一高のそれより高く感じる受験生が多いことです。

「クラスで一番顔の綺麗なAさんは、ちょっとハードルが高いから、Aさんまではいかないが、次に顔の綺麗なBさんを」

というような心理が働いているのではないかと推察します(たぶん...)

そして一高のほうが二高より、

「自由で楽しい」

というイメージが受験生の間にあるということです。

こういった理由が一高人気に結びついていると想像しています。

(次回に続きます)

受験関係者の言う「人気のある学校」とは? ~難易度との関係~ その2 2025/06/20

(前回の続きです)

また、この「受験生からの人気」は、入試を行う学校の関係者も非常に気にしています。

入試倍率がどのくらい高いか...

志願者がどのくらいの数なのか...

こういうことを、学校の先生、あるいは理事長とか教育委員会等々のお偉方は大きな関心を持って見ています。

理事長や教育委員会のお偉方は、学校経営に直結しますから、この数字に関心を持つのは当然でしょう。

そして、現場の先生方も随分と関心がおありです。

これは、わたしが直接に高校の先生から、この種の話を聞いております。

公立高校の先生方には、転勤がありますが、現在勤めている学校の人気度は、やはり気になるようです。

確かに、自分の勤める高校が倍率の高い「人気校」なら、指導のモチベーションは上がるでしょう。

さらに、公立高校の入試の場合、本出願より、希望調査時点での倍率・出願状況を、学校関係者の方は気にしているようです。

というのも、自分の成績をより深く考えたうえでの本出願と、希望調査では、後者すなわち希望調査のほうが、「素直な人気の度合い」が測れるからです。

この「人気度」に関しては、この少子化の時代、ますます多くの人の関心を引くことになりそうです。

教えたとおりに解かないとバツ? ~「かけ算の順序」問題から~ その1 2025/06/21

当欄をお読みの方は、学校のテストの採点のとき、

「この答えがバツになったり、減点されるのって、おかしんじゃないの?」

とお感じになったことはありませんでしたでしょうか?

例えば、国語や社会の記述問題で、求められている答えがしっかり書いていない、ということから減点というのは「よくある話」です。

こうした場合、生徒さんの側としては、不満はありつつも、しぶしぶ納得するケースが多いです。

したがって、大きく問題になることはありません。

しかし、TwitterなどSNS等で大きく取り上げられるのは、主に数学・理科の採点に関してです。

分けてもいわゆる文章題です。

この苦情というのは

「答えはあっているのに、式が『合っていない』」ということで、バツ・減点を食らうというものです。

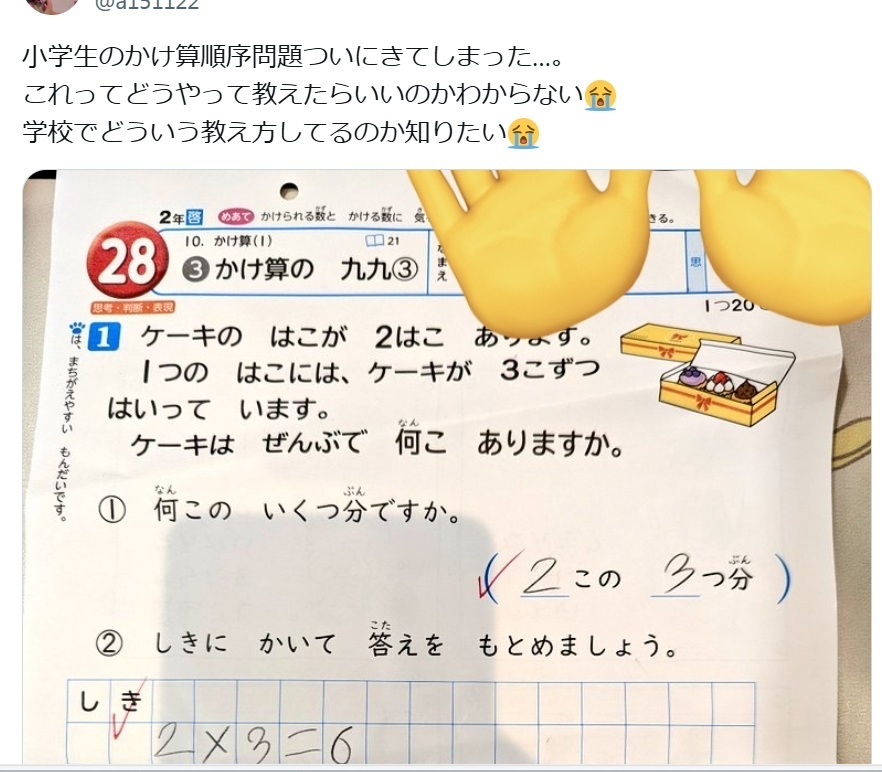

例を示すと、↓のようなツイートです。

このツイートは、小2の算数です。

「ケーキの箱が2箱あり、それぞれには3個ずつケーキが入っている。

ケーキは全部でいくつか」

という問題。

答えは6個です。

ところが、これを

2×3=6

と式を書いたら、一部の小学校ではバツになるという採点がされています。

「正解」は、

3×2=6

としなければならないとか。

これが一部界隈で、熱い議論(?)を呼んでいるようです。

(次回に続きます)

教えたとおりに解かないとバツ? ~「かけ算の順序」問題から~ その2 2025/06/22

(前回の続きです)

前回の設問については、申すまでもなく、

2×3=6

3×2=6

いずれも正解です。

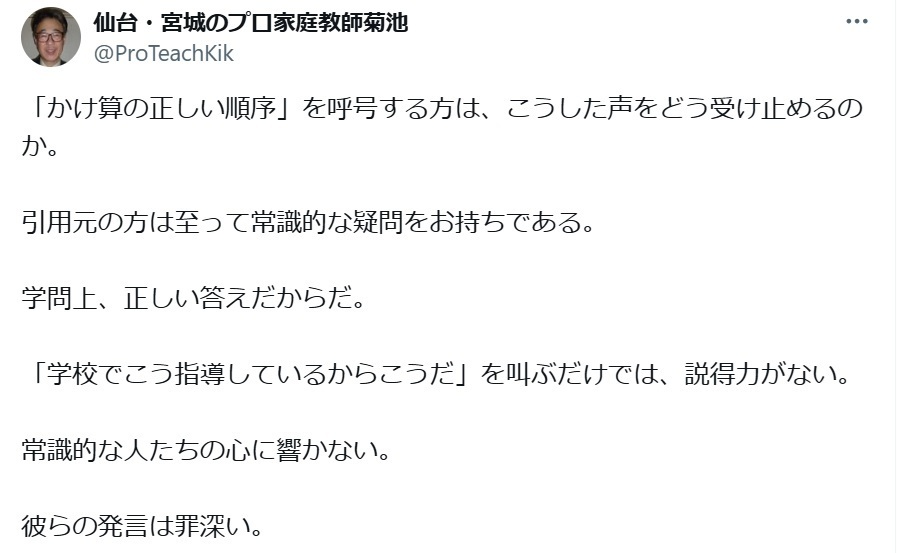

しかし、一部の、より正確に言えば、ごく一部の先生は、次のように仰っています。

...教えたやり方で解かないものはバツにします。

...学校のテストというものは、教えたこと・やり方が定着しているかを見るものだからです。

こうした採点方針は、このような採点の答案を見たご父兄、あるいはそうした採点姿勢に疑問を持つ方の憤激(?)を買っているようです。

以上のように「???な採点」は、割と分かりやすく、目立ちやすい例です。

実のところ、これ以外にも「???な採点」はあります。

ご父兄としては、気をもむところです。

わたしの知る限り、

「教えたやり方で解かないものはバツ」

という先生はかなり少数派です。

大多数の先生は、

「正解であればマル」

という方針です。

ご父兄がご覧になって、「???な採点」とお感じになったときには、Twitterなどにアップして、セカンドオピニオンを求めるという方法があります。

ただ、その際は、先生を責めるという風にせず、「セカンドオピニオンを求める」という姿勢で臨んだほうがいいと思います。

教科書ガイドの科目別 「要る」「要らない」 ~高校編~ その1 2025/06/23

先月、教科書ガイドについて、以下のようなコラムを書きました。

<関連コラム>

教科書ガイドの科目別 「要る」「要らない」 ~中学編~ その1

教科書ガイドの科目別 「要る」「要らない」 ~中学編~ その2

教科書ガイドの科目別 「要る」「要らない」 ~中学編~ その3

今回は「高校編」を書いてみます。

以下、科目別に「要る」「要らない」を取り上げてみます。

「要る」「要らない」度を、次のような記号で示します。

◎・・・手元に置くことをおススメ

〇・・・あったほうがいいかな

△・・・苦手な人以外はなくてもOK

この判定は「定期試験対策」を念頭に置いています。

<国語の教科書ガイド>

現代文・・・判定〇

言語文化(古典)・・・判定◎

高校国語の教科書は「現代の国語」と「言語文化」に分かれています。

「言語文化」とは、古典(古文・漢文)プラス小説などです。

中学国語の教科書ガイドは、国語の苦手な生徒さん以外はなくてもOKと思います。

しかし、高校の場合は、あったほうがいいです。

とくに言語文化(古典)に関してはそうです。

古典、特に古文文法は、高1の最初の頃にしっかり基礎工事を済ませておく必要があります。

その下支えに、教科書ガイドは抜群の力を発揮します。

(次回に続きます)

教科書ガイドの科目別 「要る」「要らない」 ~高校編~ その2 2025/06/24

(前回の続きです)

<数学の教科書ガイド>・・・判定◎

数学の教科書ガイドは、マストアイテムといっていいです。

「教科書ガイドがなくても大丈夫」という生徒さんとなると...

二高辺りでも相当上位にいる生徒さんなら確かに大丈夫かもしれません。

逆にいうと、そのほかの生徒さんにとっては、必須です。

教科書ガイドの「売り」は、練習問題の解答が途中式とともに書いてあることです。

教科書には、練習問題の答えが付いていない、あるいは、最後の答えだけが書いてあって、途中式が書いてありません。

「授業で使う」ということである以上、そういう編集方針になるわけですが。

いま、高校数学の授業では、先生がお作りになったプリントによるものが多いようです。

そして、傍用問題集として、チャートなどの受験参考書が学校から配付されています。

みやぎ模試偏差値45あたりの高校でもそんな感じです。

教科書はあまり顧みられていません。

しかし、基本となるのはまず教科書での学習です。

教科書の練習問題・章末問題などができずして、チャートだ、フォーカスゴールドだと言っても、むなしいだけです。

教科書で予習・復習をするとき、この練習問題の解答・解説はかなりの優れものです。

(次回に続きます)

教科書ガイドの科目別 「要る」「要らない」 ~高校編~ その3 2025/06/25

(前回の続きです)

<理科の教科書ガイド>

物理/化学・・・判定◎

生物/地学・・・判定〇

物理・化学をやるのであれば、教科書ガイドは手元に置いておくといいです。

事情は数学と似ています。

練習問題の解答・解説を参照し、日ごろの学習に役立てていきます。

一方、生物・地学は、「あったほうがいいかな」という感じです。

物理・化学ほどの必要性はないように思います。

また、高校の教科書は、例えば物理ならば、「物理基礎」「物理」の2系統に分かれています。

教科書ガイドでは、生物・地学が「基礎」しかありません。

需要を考えると、そうなるのでしょう。

<社会の教科書ガイド>・・・判定△

社会の場合、大きな必要性はないです。

「教科書のまとめ」のようなものについては、問題集などを購入すればそこに記載があります。

学習の際は、教科書+問題集+資料集で学習していきます。

<英語の教科書ガイド>・・・判定△

英語の教科書ガイドは、中学英語のものと違って、本文の和訳が付いていません。

本文は要約しかありません。

また単語の解説も主要なものだけです。

新出単語がすべて網羅されているわけではありません。

そのため、特に購入の必要はないと考えています。

(次回に続きます)

教科書ガイドの科目別 「要る」「要らない」 ~高校編~ その4 2025/06/26

(前回の続きです)

前回までの内容を補足します。

まず、国語の現代文についてです。

中学国語の場合、ガイドは特段の事情がなければ不要です。

一方、高校国語「現代文」の教科書ガイドに関して、要不要の判定は「判定〇」としました。

その理由は、高校の定期試験の場合、教科書準拠の「副教材ワーク」がないからです。

中学国語では、そうした教材がありました。

現代文に関して、教科書ガイドを手元に置いたほうがいいというのは、そういう理由です。

実のところ、高校生の生徒さんからは、

「定期試験の現代文って、どうやって勉強すればいいんですか?」

と尋ねられることが多いです。

わたしも高校生の頃は、同じ悩みがありました。

これが実力試験・模擬試験だと、対策のやり方もあるのですが、定期試験となると、困っていました。

わたしのやり方としては、

教科書にあるちょっと難しい言葉の意味を把握し...

授業のノートを見て...

あとは出たとこ勝負...

このようにしていました。

教科書ガイドがあれば、何がしかの助けになるのではないかと思われます。

また多くの場合、先生が授業用のプリントを配付します。

このプリントも試験には有用です。

(次回に続きます)

教科書ガイドの科目別 「要る」「要らない」 ~高校編~ その5 2025/06/27

(前回の続きです)

それから英語の教科書ガイドについてです。

高校英語の教科書ガイドには、教科書本文の和訳が付いていません。

この点は中学英語のものと違う点です。

定期試験の学習では、この本文の和訳というのが大きな意味を持つように思うのです。

受験関係者の中には、この本文和訳を

「訳に頼りっきりになる」

として、否定なさる方もいらっしゃるようです。

ただ、わたしとしては、本文和訳のあったほうが、益は大きいと思っています。

きちんと学習をしようという生徒さんにすれば、本文和訳のない自習書では、自分の間違いをチェックできません。

事実、受験用の問題集には、本文訳が付いています。

一番よくないのは、英語がまるで分からない生徒さんが、本文和訳だけを試験直前に覚えて赤点回避を狙おうとすることです。

これでは有害無益です。

数学の教科書ガイドには、練習問題の答えが途中式とともに漏れなく記載があります。

そういうことを考えると、高校英語の教科書ガイドの現状は、なぜなのだろうかと考えてしまいます。

もしかしたら、コストの問題があるのかもしれません。

もし本文訳がきちんとついている教科書ガイドなら、「要る」「要らない」の判定は「◎」としたいところです。

勉強のやり方だけを教わっても… その1 2025/06/28

これまでご家庭から、いろいろなお問い合わせをいただいてきました。

そうした中で、次のように仰るご父兄がいらっしゃいました。

...うちの子供、中学校に入ってから、テストでもずっとよくない点を取ってるんです。

どうやら「勉強のやり方」が分かってないようなんですよ。

「勉強のやり方」を教えていただけませんでしょうか?

本人、何をどうしたらいいか、よく分かっていないみたいなので...

こうしたケースについて、わたしはこんな感想を持っています。

(1)成績がよくない原因は、ほとんどの場合「勉強不足」

(2)「勉強のやり方が分からない」のは、よくない成績の真の原因ではない

(3)「勉強をしてこなかった」ことを「勉強のやり方が分からない」「何をしたらいいか分からない」にすり替えているケースがほとんど

(4)「勉強のやり方」を教えられても、それだけで成績は改善していかない

他の受験関係者の方も、こういうご依頼をいただいた経験は一度ならずあると思われます。

名門・難関校をターゲットにしている塾などを除けば。

そして、成績がいくらかでも改善するには、ご父兄が想像するよりずっと手間と時間がかかります。

(次回に続きます)

勉強のやり方だけを教わっても… その2 2025/06/29

(前回の続きです)

成績がよくない原因は、ほとんどの場合「勉強不足」です。

これは前回のコラムに書いたとおりです。

「ほとんどの場合」と書いたのは、学習障害(LD)等の発達障害が原因で、

「いくら努力してもできるようにならない」

という場合があるからです。

こういうケースを除くと、成績不振の原因は「勉強不足」が主です。

特に公立中で平均点が取れていないというようなケースでは、そうです。

成績改善のためには、かなりの量の学習をやっていく必要があります。

というのも、このクラスの生徒さんは、小学校からの積み残し・抜けているところが多数あるからです。

積み残し・ぬけているところが多数あるからこその「成績不振」です。

成績を現状維持でなく、何がしかの改善をしようと思えば、まずもって抜けているところの穴を埋めていく必要があります。

かつそれを上回るレベルの学習をしていかねばなりません。

ということは、こうした生徒さんは、まずもって「学習量」をこなす必要があります。

しかも大量に、です。

ここの部分が、多くのご父兄・生徒さんに理解されていません。

それも当然です。

わたしも、こうした仕事に携わっていなければ、分からなかったことだからです。

(次回に続きます)

勉強のやり方だけを教わっても… その3 2025/06/30

(前回の続きです)

また、よく耳にするのは、

「勉強のやり方が分からない」

「何をしたらいいか分からない」

というフレーズです。

これは確かにそうなのでしょう。

しかし、

「勉強のやり方が分からない」

「何をしたらいいか分からない」...

このように言ってくる生徒さんの学習の様子を見ていると...

学校の先生が

「英単語の意味調べをしてきなさい」

「漢字書き取りの課題を出しなさい」

こういうことをきちんとやれていない、やっていないケースが非常に多いのです。

成績が下位のほうに近づくほどそうです。

指導に当たる側としては、

「学校からやるように言われていることを満足にやっていないで、

『勉強のやり方が分からない』

って、言われてもなぁ~」

というのがホンネです。

これはつまり、

「いろんな理由はあるが、やるべき勉強をしてきませんでした」

ということになります。

ですから、わたしは平均を下回っている生徒さんのご家庭から

「勉強のやり方が分からない」

「何をしたらいいか分からない」

と聞いても、額面通りには受け取らないことにしています。

わたしとしては、まず学校から指示されたことを、指示されたようにやってほしいということです。

当然でしょう。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日