〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

春期講習 折り返し地点! 2024/04/01

今日は4月1日。

年度の初日です。

当塾では、春期講習の折り返し地点です。

授業では、問題演習を中心に行っています。

そして、

「なぜその答えになるのか」

「なぜその答えではマズいのか」

こういうことをできる限りハッキリさせていきます。

それから、問題演習を通じて感じるのが、

「問題文をきちんと読み取れない」

ということです。

確かに、試験問題の問題文というのは、小難しく書いてあるものです。

が、

「ここにこう書いてあったら、これ以外に解釈のしようがない」

という文章で書かれています。

もし別に解釈できたら、試験問題にならないからです。

しかし、試験問題の問題文の正確な読み取りが、なかなかに難しいケースがあるようです。

問題文を正しく読み取れないというのは、考えて正解にたどり着く以前の話です。

なんだかんだで、文章読解能力の大切さをしみじみと思います。

そして、春期講習は当塾の場合、主にこれまでの復習に充てています。

先取り予習はしていません。

英語・数学は、「問題演習を通じて、足らざるところを補う」という姿勢を保っています。

それから、理科・社会に関しては、昨年の4~5月頃に学習した内容が、どうしても抜けます。

この点でのメンテナンスも欠かせません。

いろいろ盛りだくさんです。

数学「だけ」が得意な中学生が高校生になると... その1 2024/04/02

先日、↓のコラムで、高校に進学したときのキーとなる科目は数学であると述べました。

<関連コラム>

ナンバースクールに合格した生徒さん ~たぶん今が「幸せのピーク」~ その1

ナンバースクールに合格した生徒さん ~たぶん今が「幸せのピーク」~ その2

また、数学と英語の点差が非常に大きい中学生の場合、数学の点の高い生徒さんのほうが、総合的に成績はいいと述べました。

<関連コラム>

今回のコラムでは、数学「だけ」が得意な中学生が、高校生になるとどうなるか、ということについて書いてみます。

こうした生徒さんには、次のような特徴があります。

・勉強嫌い 特に暗記ものは大嫌い

・英語「だけ」が得意な生徒さんに比べて、吸収力・思考力は上

・みやぎ偏差値55あたりの高校に何とか滑り込める

☆英語「だけ」が得意な生徒さんの場合、みやぎ模試偏差値にして50ちょいくらいの高校がだいたい限度。

「みやぎ模試偏差値55当たりの高校」には、高専も含みます。

高専ですと、もう少しレベルが上ではありますが。

高専では数学が重視されます。

そのため、数学の点が高ければ、入試では有利です。

(次回に続きます)

数学「だけ」が得意な中学生が高校生になると... その2 2024/04/03

(前回の続きです)

数学はほかの科目に比べて、覚えなくてはならないことがとても少ないです。

英単語は中学で出てくるものだけで、1000を超えます。

いくら何でも、数学の公式を1000も覚えるなどということはありません。

そういう科目の性質上、数学は「考える力」言い換えると、思考力が大きく要求される科目でもあります。

そういった理由で、思考力はまずまずあるが、勉強は嫌いという生徒さんでも、数学はそれなりに高めの点が取れます。

そして、そういう生徒さんが高校に入学すると、どうなるか...

「得意」のはずの数学が、途中から低空飛行になるケースは意外とあるようです。

いくら「数学が得意」でも、高校数学は勉強をしなければ太刀打ちできません。

みやぎ模試偏差値50に満たない高校の数学なら、中学のノリでも何とかなるかもしれません。

しかし、偏差値55当たりの高校ともなると、「進学校」という体裁をとっています。

そうなれば、国公立の大学入試を意識した数学の授業になります。

試験問題もそれに対応します。

その結果、もともと「勉強嫌い」というところが祟り、「得意な数学」も「赤点を取らない程度」くらいに...というケースもあるようです。

(次回に続きます)

数学「だけ」が得意な中学生が高校生になると... その3 2024/04/04

(前回の続きです)

わたしは、これまで、数学「だけ」が得意な中学生、中学生のころには数学「だけ」が得意だった高校生を、家庭教師時代に指導したことがあります。

数学「だけ」が得意だった中学生は、公立高校が不合格となりました。

その生徒さんが、特に苦手としたのが、英語でした。

そして、ある私立高校に進学しました。

その後、学業不振で不登校となり、通信制高校に転学したと、風のうわさで聞きました。

中学生のころには数学「だけ」が得意だった高校生は、数学が赤点ギリギリ回避くらいで、残りの科目は「ほぼ赤点」

数学も

「ホントに中学の頃は、数学が得意だったのか?」

と、感じるくらい、基礎的な部分がガポッと抜けていました。

特に英語が壊滅的でした。

英語を何とかしてくださいということで、指導をしましたが、

「こういう英語力で、よくこの高校、受かったもんだ」

というくらいに、メタメタでした。

卒業後は、面接・小論文だけの試験で、とある私大の工学部に進んでいます。

いま、紹介した2人に共通しているのは、「勉強嫌い」。

数学「だけ」ができるということで、高校に進んでも、他の科目も勉強しなければ、その後に苦労します。

どういう学習をするのであれ、コツコツが一番大切だということなのでしょう。

新高1生 高校中退をしないためにも勉強は大切! その1 2024/04/05

過日、授業が始まる前、中学生の生徒さんに次のようなことを言いました。

...こないだ、高校の入試が終わったわけですよね。

皆さんも、高校入試を目標にして勉強をしているわけですよね。

で、高校入試を受けて、合格して、そのあとはどうなるのか、ということを少々。

高校は中学校と違って、義務教育ではありません。

だから、自分が学校を辞めたいと思ったら、いつでも辞められます。

それで、高校を途中でやめたり、通信制高校なんかの高校に転学したり、というのは、高校何年生が多いと思いますか?

そして、そのように途中で高校を辞める原因で、一番大きいのは何だと思いますか?

この質問に対して、生徒さんからの答えは、

「高校2年?」

「高校3年?」

「高校1年?」

という風に、学年がバラけました。

それから、学校を辞める原因の第一は、

「いじめ」

という答えが圧倒的でした。

正しい答えは、

「高校1年のとき」あるいは「高校1年から2年に上がるとき」

辞める原因は、

「勉強についていけない」

あるいは

「勉強が分からなくなって、学校に来なくなった」

「勉強が分からなくなって、学校に来なくなって、テストの点も悪くて、留年がほぼ決まり、そのままフェイドアウト」

というものです。

(次回に続きます)

新高1生 高校中退をしないためにも勉強は大切! その2 2024/04/06

(前回の続きです)

もちろん、高校中退をする生徒さんの中には、いじめなど、対人関係のもつれから高校を辞めたという人もいるでしょう。

そして、辞める理由は一つだけというわけでもないでしょう。

いろいろな要素が絡み合っていても、不思議はありません。

こちらの資料にも、それは示してあります。

しかし、何だかんだで、根っこにあるのは、

「勉強に興味が持てない」

「勉強が分からない・授業についていけない」

というところに帰着します。

事実、入学難易度の低い高校ほど、中退が多くなるようです。

そういう高校の場合、学習することの内容は、それほどレベルが高いわけではありません。

とはいえ、いくらそうでも、勉強そのものに興味が持てなければ、学校からは足が遠のくようになるのは、容易に想像できます。

高校を途中でやめてしまうという生徒さんは、難易度の高い高校でも少数ながらいます。

そのようなことを考えると、高校中退というのは、どの生徒さんにも起こりうることです。

さらに申せば、高校を途中で辞めずに行けるかどうかは、新学期が始まって間もない時期の過ごし方にかかっています。

特に学校の始業に間に合うように、朝の起床時間には、今から気を付けておいてほしいところです。

「算数」と「数学」って違うものなの? 2024/04/07

Twitterを見ていると、いろんな書き込みが流れてきます。

わたしの場合、受験・教育関係の書き込みが多いです。

その中で、こないだ、

「『算数』と『数学』って違う!」

というツイートが流れてきました。

このツイートの意味するところは、こういうことらしいのです。

「『算数』と『数学』って違う!」

→だから、小学校で教える「算数」は、中学以降で扱う「数学」と違って、「独特のお作法」が許される。

「独特のお作法」を仕込まなくてはならない。

ここでいう「独特のお作法」というのは、

・長方形の面積=「縦×横」で計算しなくてはならない。

→「横×縦」で計算し、それを試験答案に書けばバツを食らう

といったことが、一部の小学校で行われているらしいのです。

「そんなバカな...」

そうお感じになった方は、至って常識的です。

「常識」で考えれば、「縦×横」でも「横×縦」でも、面積を求めることでは同じなのですから。

しかし、一部の先生に言わせると、

長方形の面積=「縦×横」を、しっかり定着させるのが大切。

だから、「横×縦」ではバツ。

「算数」と「数学」は、違うものなのだから。

ということになるらしいのです。

わたしは全く同意しません。

さて、当コラムをお読みのご父兄は、どうお感じでしょうか?

問題集の解説 ~生徒さんはどのくらい活用してるんだろうか???~ その1 2024/04/08

問題集は、塾教材・学校の副教材ワークなど、学習を進めていくうえで、欠かせないものです。

課題として、授業中の演習としてなど、それはいろんな場面で活用されています。

それほど学習に身近な問題集...

生徒さんが使っている様子を見ていていつも感じることがあります。

それは、

「問題集の解説、彼らはどのくらい活用してるんだろうか?」

ということです。

生徒さんが入塾すると、わたしは生徒さんに

「学校や塾の課題を進めるうえで、問題集はどのように進めていくべきか」

というのを繰り返し伝えるようにしています。

優秀な生徒さんでも、改めるべきところが必ずあるからです。

というのも、かなりの生徒さんは、問題を解いた後の答え合わせを、非常に軽視しています。

そりゃあ、生徒さんからすれば、「課題」と名の付くものからは、できるだけ早く解放されたいわけです。

塾からのものであれ、学校からのものであれ...

ですから、課題を解いてしまえば、「後は野となれ山となれ」。

答え合わせもいい加減になります。

ひどい場合は、答え合わせのマルつけさえ、やっていない場合も。

そういう状況ですから、ましてや問題集の解説なんて、まともに活用している生徒さんは、ほんとうに一握りなんだろうと想像します。

(次回に続きます)

問題集の解説 ~生徒さんはどのくらい活用してるんだろうか???~ その2 2024/04/09

(前回の続きです)

問題集の解説は、実に大切です。

間違った答えになってしまったとき、

「なぜそれが間違いなのか」

「正しい答えはどうなるのか」

ということを、常に考えておく必要があります。

次に同じような間違いをしないためです。

特に、「暗記した知識を試す問題」より、「考えて答えを出す問題」のときに、です。

そして、これは、中学生で言えば、みやぎ模試偏差値50~60の生徒さんに、しっかり心得てほしいポイントになります。

彼らのような生徒さんは、できる範囲で、活用をしてほしいです。

そして、偏差値50~60くらいであれば、問題集の解説はまずまず活用できます。

問題集の解説は、特に数学で力を発揮します。

ただ、一般的に小・中学生が使う問題集の解説は、高校生が使うものに比べて、貧弱であることが多いです。

特に高校入試の過去問を解説したものは、簡略過ぎて、使うのに苦労するものがあります。

まあ、ないよりましですが。

とにもかくにも、日ごろの問題演習は、入試・模試・定期試験などで、点を取るためにやっているわけです。

間違ったところをしっかり復習せずして、どうして本番の試験で点が取れると思うのでしょうか。

この点を、心得れば、問題集の解説の意義は分かろうというものです。

国語現代文のテスト ~「点が取れる」ってどういうこと?~ その1 2024/04/10

国語の現代文は、指導が難しい教科です。

「なぜそんな答えになるのか、よく分からない」

「『~とは、どういうことか』って、聞かれるけど、『どういうことか』って、どういうことなのよ?」

多くの生徒さんは、このような感想を持っているようです。

そんなわけで、国語の現代文のテストは、

「0点はいないが、満点もいない」

というケースが多くなります。

そういう現状を踏まえ、国語の現代文テストで、「点が取れる」というのは、どういうことなのか、わたしなりに考えたことが以下です。

まず、長文が読めるようになるには、

「長いものを短くまとめる力」

がなくてはなりません。

「長いものを短くまとめる力」というのは、別の言い方で言うと、

「この文章って、長々といろんなことが書いてあるけど、短く言えば、○○っていうことを言いたいだけなんだよね」

と、言える力です。

例えば、下の絵を見てください。

この人は、ウンウンうなるだけで、一言も発しないとします。

しかし、状況から見て、

「この人は、おなかが痛いんだな」

「おなかが痛すぎて、しゃべれないんだな」

ということは分かります。

国語のテストでは、この人の表情が、文章で書いてあるわけです。

ここが、国語のテストの難しさです。

(次回に続きます)

国語現代文のテスト ~「点が取れる」ってどういうこと?~ その2 2024/04/11

(前回の続きです)

画像で目に入ってくるものは、比較的わかりやすいです。

一方、文字で入ってくる情報は、画像に比べて、分かりにくいです。

情報を伝える量が、画像と文字だけの場合とでは、格段の差があります。

ラジオとテレビの差、ブログとYouTube動画の差を考えると、それが実感できます。

ですから、状況を伝えようと文字だけで伝えようと思えば、どうしても字数が多くなります。

結局、それが

「国語の長文は分かりづらい」

「結局、何を言いたいのか、見えづらい」

ことになります。

しかし、

「国語の長文って、長いようだけれど、伝えたいことって、短くて、意外とシンプル」

・・・このように考えると、「作者・筆者の言いたいこと」が分かってきます。

長文を読みながら、

「ここの部分って、いろいろ書いているようだけれど、筆者の言いたいことの例を出しているだけなんだね」

「これ、さっきの部分を別な言葉で言い換えているだけじゃないか!」

このようなツッコミを入れられるようになれば、国語の現代文で、点が取れるようになります。

そして、問題を読む際、ゆっくり読むべきところ、流し読みしても大丈夫なところの区別がつくようになります。

(次回に続きます)

国語現代文のテスト ~「点が取れる」ってどういうこと?~ その3 2024/04/12

(前回の続きです)

さらに、意外と盲点になるのが、その生徒さんの語彙力です。

言い換えると、

「どれだけ日本語の単語・慣用句・フレーズを知っているか」

です。

普段の生活で、日本語に不自由するといったことは、まずないでしょう。

しかし、学校の学習で使われる言葉となると、勝手が違います。

例えば、最近、中学生の生徒さんに、

「武士の勢力が台頭してきた」

に、用いられている「台頭」という言葉の意味を尋ねたみたことがありました。

すると、平均に達しない生徒さんは、誰もこの「台頭」の意味を知りませんでした。

「花鳥風月をめでる」

「主君をいさめる」

「彼の心境を思いあぐねた」...

このような言葉・フレーズが試験問題に出てきます。

前後の文脈で何となく分かる場合もあります。

が、こうした言葉が積み重なると、読解の理解度にも影響してきます。

事実、語彙力が不足であるために、おかしな風に文章を読んでしまうことは、意外とあるようです。

そして、試験問題でその部分が問われ、結果としてバツを食らう、というようなことも、珍しくありません。

国語の試験に必要な語彙力を身につけるには、普段からどれだけ文章に慣れ親しんできたかが問われます。

一朝一夕には改善が難しいです。

中学英語 ~なぜ「文法」「文法」とシツコく言うのか~ その1 2024/04/13

わたしは英語という教科を語るとき、「文法」「文法」とシツコく言っています。

それは授業のときも同じです。

どうしてそうなのか.....

今回のコラムでは、これをじっくりと語ってみることにします。

わたしが英語の授業で「文法」「文法」とシツコく語る理由は、

「文法=英語のルールを覚えることで、記憶の負担が減るから」

です。

英語は、とにもかくにも、非常にたくさん覚えることがあります。

英単語はもちろん、熟語、文法、慣用句などなど。

実のところ、「非常に覚えることがたくさんある」というのは、日本語も同じです。

ただ、日本語の場合、日常的にこれを使っています。

そのため、外国語である英語に比べて、身につけやすいというだけのことです。

そして、日本語を話すには、単語を知っているだけでは足りません。

メチャメチャ単語を並べても、ただしく言いたいことは伝わりません。

単語を並べるルールがそこになくてはなりません。

それが文法です。

日本語の場合、文法はすでに身についています。

しかし、英語のような外国語は違います。

単語と同じように、ルールを身につけるには、改めて学習しなくてはなりません。

単語と文法がセットになって、初めて正しく自分の考えを伝えることができます。

(次回に続きます)

中学英語 ~なぜ「文法」「文法」とシツコく言うのか~ その2 2024/04/14

(前回の続きです)

わたしは、「英語が苦手」という生徒さんを数多く見てきました。

彼らを見ていて気付くのは、彼らが英語を単なる暗記科目だと考えていることです。

確かに、英語の試験で高得点を取るためには、単語、熟語、慣用句など、たくさんのことを覚えていなくてはなりません。

しかし、「文法=英語のルール」が裏打ちされていなければ、いくらたくさんの単語を覚えても、高得点は取れません。

事実、「英語が苦手」「英語で点が取れない」という生徒さんで、文法=英語のルールをきちんと覚えている、という人に会ったことがありません。

「文法をきちんと覚えている」というのは、「ルールを知っている」だけでは足りません。

そのルールに従って、正しい英文が書けることを意味します。

Do you have a pen?

と、書くべきところを、

Are you have a pen?

などと、書いている限り、「文法をきちんと覚えている」ことにはなりません。

特に、英語の最初に学ぶ文法は、非常に大切です。

ここの土台がしっかりしていれば、新しい文法事項が出てきても、きちんと覚えて、運用することができます。

逆に基礎の部分に穴があれば、新しい文法事項は、定着しません。

わたしが、「文法」「文法」とシツコくいう理由はここにあります。

(次回に続きます)

中学英語 ~なぜ「文法」「文法」とシツコく言うのか~ その3 2024/04/15

(前回の続きです)

わたしが見るに、中学生の段階で、「文法がきちんとできている」と感じるのは、多く見積もって、全体の4分の1くらいです。

残り4分の3の生徒さんは、どこかに「文法の穴」があります。

そして、その「文法の穴」は、生徒さんによって、大小があります。

この「文法の穴」については、訓練によって随分と改善します。

「平均点ぎりぎり」くらいの生徒さんなら、繰り返すことで、「穴」は埋まっていきます。

そのとき、特に必要なのが、

「品詞に対する知識」

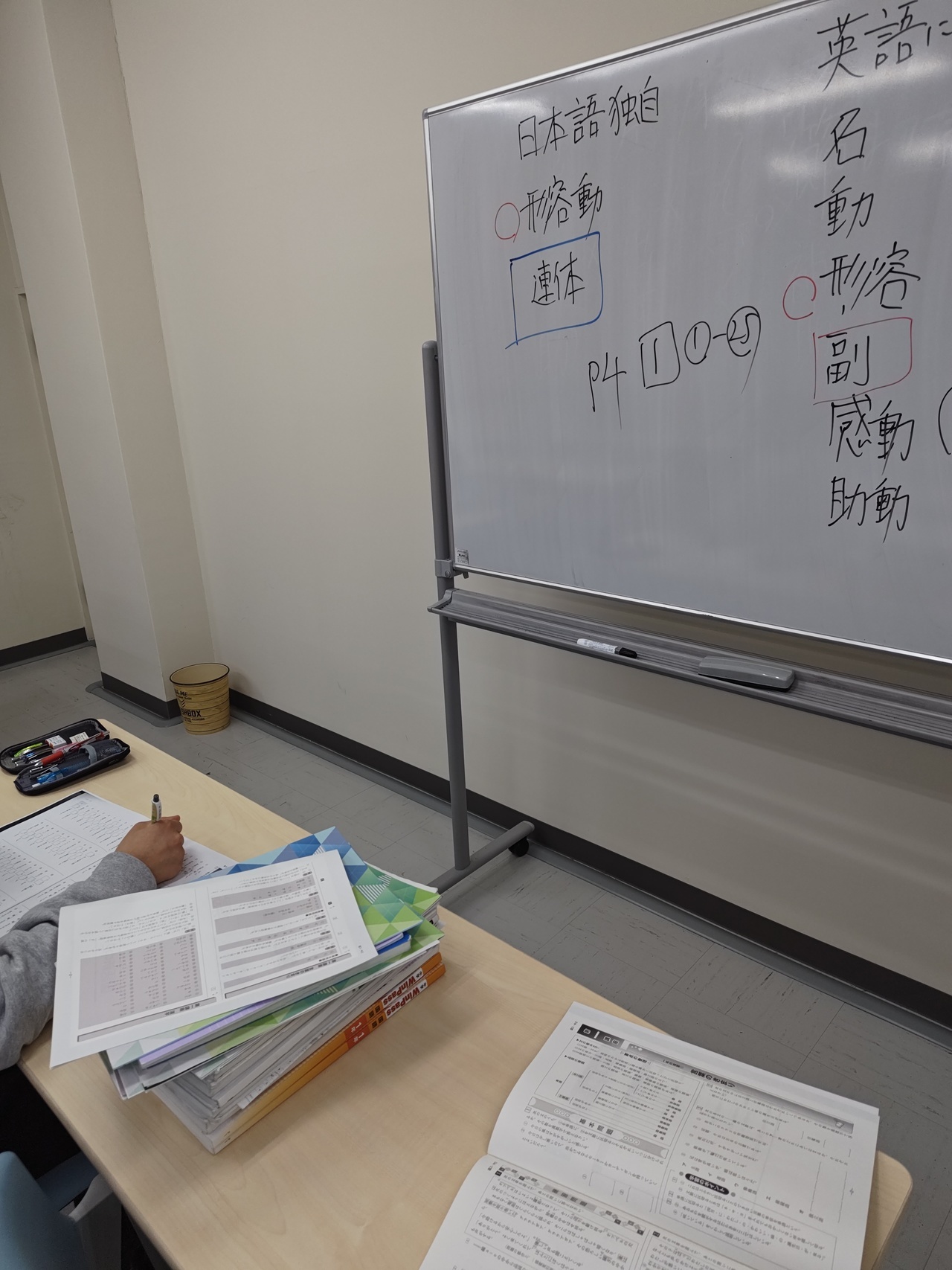

です。

「品詞」というのは、「名詞、動詞、形容詞...」といったアレです。

英文の中で、どの単語がどの「品詞」になるかが決まります。

「英語が苦手」という生徒さんは、まずもって、「品詞」に対する意識が極めて薄いです。

わたしの場合、「文法指導」は、「品詞をしっかり教え、繰り返し演習すること」から始まります。

特に、「繰り返し演習すること」が、非常に大切です。

これを行うことで、彼らの書く英文は、よくなっていきます。

「よくなっていく」ということは、「試験の点も上がっていく」ということです。

こういう結果を目の当たりにすると、

「文法」「文法」としつこく言った甲斐があった...

こう思うのです。

偏差値55以上の新高1生 ~今の時期はとにかく「数学の先取り」~ その1 2024/04/16

新高1生は、学校の授業が始まって、ほんの少し、学校のリズムが体感的に分かってきた時期かもしれません。

とはいうものの、まだまだ「分からないことだらけ」であるはずです。

そういう時節、やらなくてはならいこと、慣れなくてはいけないことがたくさんあります。

そんな中、特に「みやぎ模試偏差値55以上」の新高1生は、数学の先取り、予習の貯金をしっかりためておいてほしいのです。

「みやぎ模試偏差値55以上」というのは、泉高校・宮城野高校以上の高校を想定しています。

このことを、わたしは、毎年、高校入試が終わったころから、今頃の時期まで、コラム・YouTube動画・Twitterなどで繰り返し語ってきました。

以下、内容としては、「みやぎ模試偏差値55以上の新高1生」に絞って書きます。

これまで語ってきたことと変わることはありません。

その点、ご了承ください。

さて、本題です。

高校に入って、「中学とは随分と違うもんだなあ」と感じるのは、数学です。

とにかく、答えを出すまでの途中式がやたらと長い...

教科書が2種類もある...

学校から配られる参考書(チャートなど)は、やたらと分厚い...

授業はハイペースでガンガン進む...

今の時期は、きっとそういう印象を受けている生徒さんが多いことでしょう。

(次回に続きます)

偏差値55以上の新高1生 ~今の時期はとにかく「数学の先取り」~ その2 2024/04/17

わたしが勧めている教材は、「教科書+教科書ガイド」です。

このコンビを勧める理由をいくつか挙げてみますと...

・「基本の基本」から学ぶとなれば、何だかんだで「教科書」でしょ

・練習問題が多すぎず、少なすぎず

・チャートなどの参考書に比べて薄い

→チャートなどに比べると薄い分、達成感がある

生徒さんの様子を見ていると、教科書が意外なほど活用されていません。

わたしからすると、

「せっかく教科書という、非常に優れたテキストがあるのに、なぜこんなに使われないんだろう?

実にもったいない」

といつも思います。

今の時期の数学の先取りという、「はじめの一歩」という事情を考えると、「教科書+教科書ガイド」という組み合わせは、ベストコンビです。

「教科書ガイド」には、練習問題の答えが、途中式・解説とともに、非常に詳しく書いてあります。

これをきちんとやれば、高校のスタート段階で、路頭に迷う心配はありません。

(次回に続きます)

偏差値55以上の新高1生 ~今の時期はとにかく「数学の先取り」~ その3 2024/04/18

(前回の続きです)

この「数学の先取り」で大切なのは、「演習を繰り返す」という点です。

「教科書+教科書ガイド」という組み合わせならば、できれば3回同じ問題を繰り返すと効果があります。

「1回やっただけで頭にしっかり入る」という自信のある生徒さんなら、1回だけでもいいとは思います。

しかし、二高の最トップクラスの生徒さんを除けば、おとなしく「3回繰り返し」をやるほうが賢明です。

チャートのような受験参考書ですと、この「繰り返し」が、量が多く、ポイントがどこなのか、ぼやけてしまいます。

わたしが、この時期の「数学の先取り」のためのテキストとして、「教科書+教科書ガイド」を勧める理由はこの点にあります。

また、時間の制約があるというなら、練習問題は、初めて取り組むときに奇数番だけ、2回目に取り組むときに偶数番だけ、という風にしてもいいでしょう。

必要なのは、「繰り返す」ということです。

高校に入学したての場合、「どれもこれもやらなきゃいけない科目」に思えて、力の入れどころ・抜きどころがよく分からない場合が多いです。

中学に比べて、教科書の数も倍近くになるからです。

そうした中、数学は最優先教科です。

これを乗り切ることで、下位層をはい回るリスクは非常に小さくなります。

小学生が英語嫌いになるきっかけ ~できる限り「嫌い」をなくすために~ その1 2024/04/19

わたしの担当する生徒さんは、けっこう小さいころから、英語教室に通ってきたというケースが年々、増えているように感じます。

ただ、中には、英語嫌いとなるケースがあります。

それをこじらせたままにそのまま中学に入ってしまうのです。

今回のコラムでは、なぜ彼らが英語嫌いになってしまうのか、を考えてみます。

できる限り、彼らの「英語嫌い」をなくすために、です。

さて、わたしが見る限り、彼らが英語嫌いになるきっかけは、想像するに、次のようなことです。

・テキスト・授業に興味が持てない

・やっていることが分からない

・単語などを覚えさせられる

ほかにも理由はあると想像します。

大きくは、こんなものでしょう。

幼稚園・保育園や低学年の子供がやる「遊び」の授業だけなら、多くの生徒さんに英語に対する拒否感はありません。

この段階なら、「楽しい」はずです。

何と言っても、「遊び」ですから。

しかし、学年が進めば、「遊び」だけの英語の授業に、親としてはなかなか満足できるはずもありません。

そうなれば、国語・算数といった他の教科と同じように、「勉強」という要素が、英語にも加わります。

その時点で、どうしても一定数の生徒さんに「英語嫌い」が出てしまいます。

(次回に続きます)

小学生が英語嫌いになるきっかけ ~できる限り「嫌い」をなくすために~ その2 2024/04/20

(前回の続きです)

「テキスト・授業そのものに興味が持てない」ということなら、「英語嫌い」を克服するというのは、なかなかに困難です。

そういう生徒さんの場合、「英語嫌い」というより、「勉強嫌い」であることが多かったりします。

また、どうしても英語に興味が持てなくて、テコでも動かないという感じであれば、これはどうしようもありません。

しかし、「英語嫌い」という生徒さんの多くは、そこまで頑ななケースに当てはまりません。

彼らの場合、

「やっていることが分かる」

となれば、心を向けてくれます。

とはいえ、「やっていることが分かる」ためには、単語などを覚えなくてはなりません。

そもそも彼らは、単語などを覚えさせられるから、「英語嫌い」になっているわけです。

そこが難しいところです。

「1回に覚えることをなるべく少なくして、繰り返す」

という方法をとる必要があります。

実のところ、わたしは特に小学生や中学校1年生あたりの生徒さんに文法を教えるとき、この方法を使っています。

「名詞・動詞・形容詞...」というような文法用語も、同じことをくどいくらい繰り返すことで、定着していきます。

この手間を惜しまず、継続して学習することで、「英語嫌い」は少なくなります。

(次回に続きます)

小学生が英語嫌いになるきっかけ ~できる限り「嫌い」をなくすために~ その3 2024/04/21

(前回の続きです)

前回までに、子供が英語嫌いになるのは、

「やっていることが分からなくなる」

のが、大きな原因だと述べました。

彼らが中学に進むと、その傾向はますます大きくなります。

それでも、小学校の英語の授業では、英単語を正しくつづれなくても、学校のテストで点は取れる仕組みになっています。

しかし、中学に上がると、事情は一変します。

中学のテストの内容というのは、ご父兄が中学のときに経験した形式が踏襲されています。

ここで大切なのは、

「全体を何となく、うすぼんやりと覚えている」

ことではありません。

「初めのほうに習ったことを確実に覚え、運用できている」

ことです。

特に、小学生のうちに、最低限の文法知識は覚えておく必要があります。

この点を疎かにすると、いつまでたっても、「やっていることが分からない」状態から抜け出せません。

今の小学校の英語の授業は、なぜか文法をきっちり教えるスタイルを取りたがりません。

しかし、わたしが見るに、これこそが、「やっていることが分からない」原因になっています。

「英語嫌い」を少なくするには、わずかずつでも、継続して学習していく以外に道はなさそうです。

つまらないオチになって、申し訳ございません...

中学校 授業が進まないこの時期の学習 その1 2024/04/22

新学期が始まって、2週間ほどたちます。

この時期の学校は、新学期が始まったことで行う必要がある諸行事が続きます。

入学式、PTA総会、授業参観、学力調査、部活動の練習試合、発育測定、健康診断...

授業のほうは、遅々として進まない感じです。

さらに、「もうすぐゴールデンウイーク」ということもあって、どうしてもお勉強のほうは、ゆったり・まったりしがちです。

お勉強の内容はというと...

公立の中学の数学は、中1・中2・中3生の取り組んでいる単元が、いずれも計算中心の内容です。

ただ、中1生では、

-5+4=-1

というように、マイナスの数が初登場します。

中2・中3に比べると、負担が大きいです。

一方、中2・中3生は、3月までにやっていた単元に比べると、

「学年が変わったら、数学が急に易しく、解きやすくなった」

と感じるかもしれません。

やっている内容は、数学のかなり苦手な生徒でも、対応できる箇所です。

そのため、時期的なこともあうがり、どうしても学習がお留守になってしまう生徒さんが多いと想像しています。

このあたりのことは、受験の指導に当たる者として、しっかりと引き締めていかなくてはならないと感じています。

(次回に続きます)

中学校 授業が進まないこの時期の学習 その2 2024/04/23

(前回の続きです)

中2・中3生の数学については、前回のコラムで述べたように、今、学校で扱っているのは、比較的取り組みやすいところです。

そして、6月の下旬あたりに行われる定期試験では、前の学年で勉強したことがテスト範囲となることが多いです。

前学年で習ったものは、図形・統計などを含みます。

2月の定期試験後に、学習した分野です。

今、彼らが取り組んでいる分野より、難しい問題が多くなっています。

そのため、前学年で習ったところも、しっかりと身についている必要があります。

ところが、かなりの生徒さんは、学年が変わると、前の学年で習ったことを、勝手にリセットしてしまうのです。

このようなことがないよう、指導に当たる者として、気を付けています。

また、英語について、中2・中3生は、だいたい前の学年でやったペースが続きます。

数学と違って、そのあたりのペースは、あまり大きな問題にはなりません。

しかし、中1生は話が別です。

小学校のときに比べると、かなりボリュームが多くなります。

よって、6月の定期試験は、特に英語が最重要になります。

学校の授業だけでは、こうした内情・現実は分かりづらいです。

よって、6月の定期試験まで、今述べたことに留意して、学習を行っていく必要があります。

わたしも応援します。

ナンバースクール生を超えよう! 偏差値55~60の新高1生はトップを狙おう! その1 2024/04/24

今回のコラムは、みやぎ模試偏差値55~60の高校に進学した高1生に向けたものです。

そして、そのようなお子さんを持つご父兄に向けても宛てています。

ここで、「みやぎ模試偏差値55~60の高校」というのは、泉・館山・南・向山・宮城野といった高校を想定しています。

さて、いま述べた高校に進学した高1生は、入学してすぐ、あるいは、入学前に、「卒業後」のことを学校の先生方から言われたかもしれません。

「まだ高校に入って間もないのに、もう卒業後のことを考えなくちゃならないの?」

このように感じた高1生の皆さん、ご父兄も多いのではないでしょうか。

しかし、学校側からすると、

「今のうちからこのように言っていかないと、とても間に合わない」

という事情があります。

高校3年間というのは、「3年後」のことを考えると、想像するよりずっと短いです。

さらに、泉・館山・南・向山・南といった高1生・そのようなお子さんを持つご父兄にお伝えしたいことがあります。

それは、

「泉・館山・南・向山・宮城野のトップ層は、成績でナンバースクール生の平均を超える」

ということです。

高校入学時、ナンバースクール生と、「泉・館山...」の生徒さんとの間には、学力的に大きな差があります。

それが3年たつと、様子が変わってくるのです。

(次回に続きます)

ナンバースクール生を超えよう! 偏差値55~60の新高1生はトップを狙おう! その2 2024/04/25

(前回の続きです)

前回、

「泉・館山・南・向山・宮城野のトップ層は、成績でナンバースクール生の平均を超える」

と、書きました。

「ホントなの?」

このように思われる方がいらっしゃるかもしれません。

その証拠として、↓のコラムにある数字をご覧ください。

高校別の大学合格実績 令和6(2024年)宮城県版(速報値) その1

↑の数字は、今春の東北大合格者を示しています。

その中から、以下、抜粋します。

泉 1

館山 4

南 5

向山 6

宮城野 5

以上は速報値です。

向山の数字は、速報値の段階で間に合わず、学校の公式サイトから引用しています。

いま示した高校の東北大合格者は、毎年、だいたいこのくらいです。

しかも合格者は、毎年、途切れません。

また、ナンバースクールに入った生徒さんは、3年後、全員が東北大に合格できるレベルになるわけではありません。

二高辺りでも、下位3分の1は、東北大に届きません。

一高であれば、「真ん中あたり」では、東北大のレベルまで行きません。

上に示した実績を見れば、

「泉・館山・南・向山・宮城野のトップ層は、成績でナンバースクール生の平均を超える」

という風に解釈するのは、自然です。

(次回に続きます)

ナンバースクール生を超えよう! 偏差値55~60の新高1生はトップを狙おう! その3 2024/04/26

(前回の続きです)

「泉・館山・南・向山・宮城野のトップ層は、成績でナンバースクール生の平均を超える」...

中学時点の成績を考えると、ちょっと考えにくいかもしれません。

前回のコラムに示した通り、これらの高校から東北大に受かるのは、決して多いわけではありません。

しかし、決してゼロというわけでもありません。

泉・館山・南...のトップ層というのは、中学時代もトップだったという生徒さんは、かなり少ないでしょう。

トップ層はたいていナンバースクールへ進学しますから。

そして、高校進学後、泉・館山・南...で優秀・真面目な生徒さんは、トップ層に躍り出るわけです。

中学の頃、はるかに上を行っていたナンバースクール生を、3年後に逆転できるというのは、興味深い話です。

しかも、新高1生がトップになれるチャンスは、誰にでもあります!

この時期、しっかり学習して、6月の定期試験でトップに食い込めば、東北大へ合格できる目は出てきます。

このような点を踏まえ、泉・館山・南...で優秀・真面目な生徒さんは、ぜひトップを目指してほしいのです。

確かにこのように意識の高い生徒さんは、ごく少数かもしれません。

が、少数だからこそ、競争相手が少ないということも事実なのです。

目標はハッキリ! 繰り返し! ~勉強が苦にならないために~ その1 2024/04/27

こないだ、授業のときに使っている国語のテキストに、なかなか興味深いことが書いてありました。

問題文は、山口真由氏の著書「天才とは努力を続けられる人のことであり、それには方法論がある」からの抜粋です。

彼女は、テレビのコメンテーターとして見かける機会があります。

そこには、「努力をする」とは何かが、書いてありました。

主旨は、あらまし、次の通りです。

(1)「努力目標=○○をすること」という風に、具体的に決める

(2)「努力目標=○○をすること」を決めたら、それを反復・継続する

(1)に関して、山口氏は「努力義務」なら、果たさなくてもいい目標のようになってしまうと言っています。

それから、(2)について、「反復・継続するのは、苦手」という人でも、日常生活そのものが、反復・継続の連続ではないかと述べます。

曰く、

・毎朝、定時にセットしたアラームで起きる

・同じ通勤・通学路を歩く

だから、「反復・継続することができない」ということはないはず

以上が、彼女の主張です。

授業で、設問の解説をしながら、

「いいことが書いてあるなあ~

確かにその通りだなあ~」

と、感じ入ってしまっていました。

(次回に続きます)

目標はハッキリ! 繰り返し! ~勉強が苦にならないために~ その2 2024/04/28

(前回の続きです)

前回のコラムでは、努力目標を具体的に決めるのが、いかに大事かということを述べました。

これは、ほんとうにそう思います。

例えば、ダイエットにしても、そうです。

「5月末までに最低1kgは痩せる」

という風にしなければ、頑張りようがありません。

「痩せる」だけでは、いつまでも「痩せない」ように...

当コラムも、ノルマを自分自身に課しています。

「お盆と暮れを除く毎日、500字以上のコラムを1本アップする」

というものです。

そのようにコラムを書くようになってから、かれこれ10年以上になっています。

これとて、

「何となく気が向いたときに、時間ができたら、思いついたことを書く」

という風にしていると、なんとなく気が向くことはないし、時間ができることはないし、書くことを思いつきもしません。

受験学習ということになれば、

「定期試験では、どの科目も最低85点以上を取る」

「通信簿は、5の科目を最低5個以上取る」

という風になります。

「目標は具体的に」というのは、こういうことになります。

具体的な目標を決めずに頑張れるほど、人間の意志は強くないということなのでしょう。

(次回に続きます)

目標はハッキリ! 繰り返し! ~勉強が苦にならないために~ その3 2024/04/29

(前回の続きです)

この点については、生徒さんの「目標・反省」を見ていると、痛感します。

定期試験が近づくと、中学校では、学習計画・目標などを書いて、学校に提出するというところがあります。

その欄を見ていると、

「前回のテストは国語が悪かった。次、頑張る」

などと、書いてあります。

特に平均点を取れないという生徒さんは、こういう感じです。

こういうのを見ていると、苦笑してしまいます。

「まあ、本人は頑張るって書いてるけど、学校の先生に提出しなくちゃいけないから、仕方なくこう書いただけで、頑張るつもりはないよな...」

そういう生徒さんに、

「あなたは、次、頑張るって書いてますが、何をどのように頑張るんですか?」

と尋ねると、だいたい黙ってしまいます。

要するに、何も考えず、ただ書いただけです。

事実、そのように書いた生徒さんの成績が上向くことは、まずありません。

そして、当然のことながら、具体的な目標を決めても、それに向かって努力しなければ、良い結果は得られません。

目標の達成のためには、

「数学は問題集を2回繰り返す」

「できなかった問題は、次の日に再挑戦してみる」

といったように、さらに具体的に分量を決めて、それを実行していく必要があります。

(次回に続きます)

目標はハッキリ! 繰り返し! ~勉強が苦にならないために~ その4 2024/04/30

(前回の続きです)

それから、目標を達成するためには、3日前にアップしたコラム「その1」で、↓のようなことが大切だと述べました。

「努力目標=○○をすること」を決めたら、それを反復・継続する

この点について、例えば、歯磨きをするとか、お風呂に入るとかいう習慣は、そもそも子供が自然とやるようなことではありません。

「朝起きたら、歯を磨きなさい!」

「さあお風呂の時間ですよ!」

親が何百回と、毎日、このように言い続けて、子供は歯磨き・入浴といった習慣を身につけます。

習慣が身に付けば、親が何も言わなくても、自分から進んで、歯磨き・入浴をするようになります。

学習の習慣というのも、基本的にはこれと同じです。

習慣が身につくまでは、意識して学習を毎日する必要があります。

こういう習慣が身に付けば、その後は、特に何も考えなくても、学習目標に向かうようになります。

体と頭が「そういうもの」と認識しているためでしょう。

当コラムを書くときも、「何か特別なことをやっている」という感覚はありません。

この「特別感のなさ」というのが、大事なのでしょう。

「継続は力なり」という言葉の大切さは、ここにも生きているような気がします。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日