〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

コラム連載4周年に当たって 〜引き続き有益な情報提供を目指します〜 2017/08/01

弊コラムの連載を始めて、今日で4年がたちました。

当初は、受験に関する情報をお求めになっておいでのご父兄のお役に立てればと、細々と始めたものでした。

あれから4年が経過したのかと思うと、あっという間です。

アップを始めたころ、土曜・日曜はコラムを休載していました。

そして土曜日にも書くようになり、日曜日にも連載するようになりました。

そしてお盆期間と年末年始の期間以外は休みなしになっています。

現在、弊サイトへは、毎日常時400〜500人くらいの方が訪れています。

センター試験や公立高校入試が行われる時期には、1,000人以上の方がご覧になっています。

昨年から今年にかけては、コラムの内容のことで、いろいろなご指摘を受けることがありました。

仙台一高の教頭先生から直々にお電話を頂戴したということもありました。

そして明成高校から東北大に進学した方のご父兄と、直接お会いしてお話しする機会を持ったこともありました。

わたしは大したことを書いているつもりは全くありませんが、わたしが考えている以上に反響があり、本人が一番驚いています(笑)

以前にも書いたとおり、弊コラムの目的は「小中高校生をお持ちのご父兄への情報提供、視点の提供」です。

人によって、ものの見方は各人各様です。

それゆえ、例えば受験に携わる「その道のプロ」の間でも見解が分かれるというのは当然あり得ます。

わたしの見解をどのように判断なさるかは、最終的にご父兄の方々に委ねたいと考えています。

引き続き、有益な情報を提供できるよう、できる限りのことをしてまいる所存です。

今後ともよろしくお願いいたします。

「プロ家庭教師」という言葉の意味を考える 〜「プロでない人」とはどう違うのか〜 その1 2017/08/02

弊サイトにあるように、わたしは「プロ家庭教師菊池」という名で業を営んでいます。

今まで、何となく「プロ家庭教師」という言葉を使ってきましたが、ふと「プロ家庭教師ってどういうことなんだろう」という考えが頭をよぎりました。

そこで今日は、この言葉の意味を掘り下げてみます。

考えてみますと、「プロ〜」と名の付く言葉はいくつかあります。

プロ野球選手、プロ棋士、プロスケーター、プロゴルファー.....

その一方で、「プロ政治家」とか「プロ予備校講師」「プロ店員」などという言葉はありません。

「プロ〜」と付く言葉は、スポーツなど、もともとアマチュアが幅を利かせていたものが、職業とするようになったという側面があります。

実際、野球、将棋、ゴルフといったものは、それを愛好する人たちがたくさんいます。

翻って、家庭教師の場合はどうでしょうか。

家庭教師を愛好するという人は、ちょっと聞いたことがありません。

もともと家庭教師というのは、ある程度勉強ができる学生が、アルバイトとしてやっていたというのが圧倒的多数です。

それは今も変わっていません。

もとより「プロ家庭教師」と名乗ることには、何の制限もありません。

わたしが「医者」「弁護士」と公に向かって名乗れば、手が後ろに回ってしまいます。

が、「プロ家庭教師」にそのような制約はありません。

それゆえに、「プロ家庭教師」と名乗るからには、学生などがアルバイトとして行うのとは、一線を画すべき「何か」が求められるはずです。

(次回に続きます)

「プロ家庭教師」という言葉の意味を考える 〜「プロでない人」とはどう違うのか〜 その2 2017/08/03

(前回の続きです)

では、どの点に相違があるのか、というのを、書いてみることにいたします。

基本的に「勉強を教える」というだけなら、比較的ハードルは低くて済みます。

これは「プロ家庭教師」でなくても可能です。

「勉強を教える」ということであれば、ご父兄も子息の勉強を見たことがおありでしょう。

もとより、プロが「どうやって教えるか」というのをマスターしておくのは当然のことです。

しかし、そのこと以上に「分からない人へはどのように対処しなくてはならないか」ということもしっかり分かっていなくてはなりません。

その件で、こんなことがありました。

高3のある生徒さんは、同じ部活動に所属している友人に、試験前、勉強を教えたことがあったそうです。

しかし、その友人は勉強が全般的に苦手な人と見えて、その生徒さんの教えることはさっぱり要領を得なかったようです。

加えてやる気も今一つだったとか。

「イヤ〜、そいつに教えてると、イライラしてきて爆発しそうになりましたよ」

と生徒さんは語っていました。

家庭教師はそういう状況と日々戦っています。

そういうことでいちいちイライラしていたのでは仕事になりません。

それに対処するのが、プロとしての役割だからです。

生徒さんの能力は、このように千差万別です。

となれば、能力を超えたものを分からせようとするのは、時間のムダでしかありません。

それより、「今、分かっているところ」「分かりかけているところ」に労力を注ぐほうがよい結果になります。

プロの仕事というのは、そうした見極めが必要になってきます。

(次回に続きます)

「プロ家庭教師」という言葉の意味を考える 〜「プロでない人」とはどう違うのか〜 その3 2017/08/04

(前回の続きです)

また「プロ家庭教師」ということになれば、受験に関する情報には通暁していなくてはなりません。

例えば、「どこそこの高校はどのくらいの成績を取っていれば、合格できるか」とか、「併願するとしたら、どのような方法がいいのか」といったものです。

この点が学校の先生と違うところです。

学校の先生方は、国語・数学といった科目を教える専門家ではあっても、受験の専門家ではありません。

この点において、学校の先生にご不満をお持ちの方は多いようです。

しかしこれは、不満をお感じになる前提そのものが間違っています。

これはちょうど、おいしいラーメンを顧客に提供することと、ラーメン店を切り盛りしていくこととは全く別のことであるのと事情が似ています。

学校の先生に何でもかんでも求めていいものではありません。

さらに、プロの仕事となれば、不登校や発達障害への対処の仕方というのも身につけておかなくてはなりません。

大切なのは、不登校や発達障害に関する知識のみならず、「そういう生徒さんをどのように受験に導いていくか」です。

さらに生徒さんの精神面でのサポート、そして親子関係の間も取り持つ必要があります。

こうしてみると、「プロ家庭教師」というのは、バカではできないことがお分かりになるかと思います(笑)

かといって、利口な方はやらない稼業ではありますが.....(笑)

中学受験生のための「雑談力」 その1 2017/08/05

今年担当している小学生の生徒さんは、二華・青陵などの中学受験を念頭に日々の学習に励んでいます。

皆さん、非常に熱心です。

彼らの熱心さに接していると、彼らの爪の垢でも煎じて飲んだほうがいいような中高校生は多数います。

ところで、これらの学校の試験は、国語・算数といった通常の科目ごとに分かれたものではありません。

持っている力を総動員して解かなくてはならない総合問題です。

通常であれば、科目ごとに問われる設問が、ひとつの設問に幕の内弁当のようにズラッと並んでいます。

この総合問題を解くためには、いろいろな知識を詰め込んでおいたほうが有利です。

そのため、わたしは実際の指導に入る前に、落語のマクラよろしくいろいろな話をすることにしています。

わたしはツイッターで「絶対に試験に出ない〇〇」という豆知識的なものを日々つぶやいています。

「絶対に試験に出ない」と銘打ってはいますが、実は少しでも中学受験の総合問題に役立てばという考えで、日々アップしています。

とにかく、総合問題というのは、どこから何を聞かれるか分かりません。

それに太刀打ちできるためには、国語・算数といった通常の基礎学力を蓄えておくことはもちろんです。

加えて、それを生かした上での総合的な力が必要です。

豆腐を作るためには、大豆の搾り汁だけではなく、にがりが必要なのと同じ理屈です。

(次回に続きます)

中学受験生のための「雑談力」 その2 2017/08/06

(前回の続きです)

では、彼らにどのような話をしているかといえば、具体的には次のようなものです。

(1)なぜ仙台七夕は、8月6日〜8日にやるの? 七夕って、7月7日にやるものじゃないの?

(2)甲子園球場の「甲子」ってどういう意味なの?

(3)甲子園の野球大会に、戦前は朝鮮、台湾、満州から代表が出ていたのはなぜ?

仙台ではそろそろ七夕まつりの時期であり、また高校野球大会も始まります。

そこで上記のような話をしてみました。

その際、わたしが心がけていることは、自分の知識を話すだけでなく、なるべく一緒に考えたり、あるいは調べたりする要素を取り入れていることです。

調べる際には、タブレット端末を使っています。

タブレット端末を使うと、生徒さんの食いつきはいいです。

そしてこういう話をごくサラッとやって指導に入っています。

もちろん、こういう話が即、結果に結びつくわけではありません。

しかし小さなことでも、積み重ねれば、新しい分野における学習をするとき、何がしかの基礎になりうる可能性があります。

それは単に中学受験のみならず、大学受験などでも役に立つ場合があります。

とにかく10代のころは、頭の中に詰め込むだけギューギューと詰め込んでください。

絶対に邪魔になることはありませんから.....

「動画で雨か嵐か」 〜みやぎ模試・合格ナビ模試・ぜんけん模試の相違点〜 2017/08/06

転塾に成功する場合・しない場合 その1 2017/08/07

現在、子息が通っている学習塾などの受験産業になにがしか満たされないものをお感じのご父兄は多いことでしょう。

ご父兄にしてみれば、子息の将来のためによかれと思って大枚をはたくわけです。

結果が出ないとなれば、心中穏やかではいられません。

ご父兄がお感じになる不満の中で、最大のものは「成績が上がって行かない」という点にあります。

そういう場合、「今のところを変えてみようかな」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。

塾などを変える(以下「転塾」といいます)場合、いいこともありますが、そうでない場合もあります。

転塾してよくなればいいですが、かえって悪くなってしまう場合もないわけではありません。

そして転塾後、新しいところになじむまでには時間もかかります。

そして転塾は、できれば受験が近づいてきているときのような切羽詰まった状況では避けたいものです。

そこで今回は、転塾して成功する場合、しない場合について書くことにいたします。

ここで、「成功」とは成績が上がることが最も分かりやすいですが、そのことに限定しません。

今までより勉強するようになったとか、何がしかのプラスの変化が現れたことを「成功」と考えるようにいたします。

(次回に続きます)

転塾に成功する場合・しない場合 その2 2017/08/08

(前回の続きです)

転塾して成功する場合は、成績の上がらない原因が、子息ではなく、受験産業側にあるときです。

例を3つ挙げます。

一つ目が、担当する講師の指導が分かりにくい、人物に信が置けないという場合です。

「指導の分かりにくさ」という点においては、ほんとうに分かりづらい指導をしている講師も残念ながらいます。

ただその一方で、指導のレベルについていけていない、という場合もあります。

これは子息の現状のレベルと塾の指導とのミスマッチです。

平均をようやく超すくらいの中学生が、ナンバースクール向けの指導を受けても指導は消化しきれません。

講師の人物に信が置けないとなれば、それはいくら「分かりやすい指導」をしていても、指導以前の話です。

二つ目が、他の生徒の私語などできちんと学習ができないという場合です。

わたしが見聞きしている限り、塾の指導における私語というのは、意外に根深いものがあります。

わたしの生徒さんからも、「塾の指導中の私語」については、にわかには信じがたい話を聞いたことが一度や二度ではありません。

また塾を経営されている先生からは、「あそこの〇〇という大手の塾は、私語がひどくて、それを嫌ってうちに来た」という話も何度か聞いたことがあります。

三つめが、よく大手の場合にありがちなこととして、担当者が頻繁に変わることです。

受験産業はしばしばブラック企業・ブラックバイトに名を連ねています。

それが人の出入りの激しさにつながっています。

(次回に続きます)

転塾に成功する場合・しない場合 その3 2017/08/09

(前回の続きです)

それに対して、転塾して成功しない場合は、成績の上がらない原因が、受験産業ではなく、子息にあるときです。

最も多い例は、子息が学習に対してまじめに取り組んでいないことです。

指導中はボーッとして、うわの空で聞いている.....

与えられた課題をきちんとやってこない.....

自宅学習の時間が取れないことを、部活動などのせいにする.....

部活動については、ブラック企業並みの「ブラック部活」としか呼べないようなところがあります。

それゆえ、「部活動のせいで学習時間が取れない」というのは、一面の真理があるかもしれません。

しかし大切なのは、「部活と勉強、優先するのはあくまで勉強」という姿勢です。

どちらを優先しているのかということは、わたしのように「プロ家庭教師」を自任している者ならば、たちどころに分かってしまいます。

しかしそれと併せて問題なのが、「部活動を優先する」あるいは「学習不足の原因を部活動に求める子息を容認している」という、ご父兄の姿勢です。

もとより、子息の教育において、何に重きを置くかというのは、それぞれのご父兄の価値観の問題です。

しかし、部活動が忙しくて学習時間の取れない現状をそのままにして、「何年も通いましたが、成績が上がらないので、塾をやめます」と言われても、常識的に考えて、それは筋の通った話ではありません。

そしてそういう場面に多数遭遇した受験関係者の中には、部活動を天敵のように考える方もいます。

(次回に続きます)

転塾に成功する場合・しない場合 その4 2017/08/10

(前回の続きです)

では、どういうケースで転塾が成功し、成功していないかを、いくつか紹介します。

<成功例>

〇講師の人間性に問題があったケース

ある派遣会社の家庭教師についていたが、その講師はたびたび直前の時間変更や遅刻などが見られた。

また、自分の失敗を糊塗するために、嘘をつくなどしたこともあった。

そういう姿勢に耐えきれなくなって、菊池のところに指導依頼があった。

その生徒さんには学ぶ姿勢が感じられ、第一志望の公立高校に合格した。

〇大手個別指導塾で担当が短期間のうちにコロコロ変わってしまったケース

ある大手個別指導塾に通っていたが、短期間のうちに、担当する講師が目まぐるしく変わった。

きちんと引き継ぎがなされず、そういう塾の姿勢に不信を抱き、菊池のところに指導依頼があった。

その生徒さんは、学習意欲があり、成績に向上が見られた。

<成功しなかった例>

〇生徒さんに学ぶ姿勢が全く感じられないケース

家庭教師の派遣会社で仕事をしていたころ、他の家庭教師派遣会社を辞めてきたという生徒さんがいた。

その生徒さんは、やる気が全く感じられず、平均的な生徒さんならば、3分もあればできる量を、のらりくらりとしながら、30分もかけて解く。

ご父兄のご希望は、「何とかやる気を出させてほしい」ということだったが、本人には全く意欲がない。

結果、3か月で解約となった。

ちなみにこういう生徒さんは、今のわたしであれば、指導をお断りします。

ただ、この当時は、講師側から指導辞退を申し出ることはできなかったため、3か月の「苦行」に耐えなくてはなりませんでした。

転塾に関しては、以上を参考にお考え下さい。

中学生に国語を教えていて感じたこと 〜なぜ国語で点が取れないのか?〜 その1 2017/08/11

夏休みに入って、通常指導のほかに追加の指導も行っています。

その際、これまでは英語・数学というのが「定番」でしたが、国語の指導をしている中学生の生徒さんが数名います。

国語の指導は、彼らからのリクエストです。

生徒さんから国語の指導依頼があるというのは、ちょっと意外な感じがしました。

リクエストをした生徒さんいわく「英語や数学、理科・社会はなぜその答えが違っているのかは分かる。しかし国語はよく分からない」。

これは正直な感想だと思います。

そこで今回、国語を教えてみて、なぜ彼らが国語の試験で点が取れないのか、感じたことを2点書きたいと思います。

まず、第1点目が生徒さんの語彙についてです。

「当初に予想していたより、随分と語彙が少ないなあ」というのが正直な感想です。

語彙の量と成績は非常に密接な関係にあります。

学習が苦手な人ほど語彙は少ないです。

ただ、平均くらいの生徒さんでも、意外なほど語彙が少ないものだなあと感じました。

例えば、中学2・3年生の平均くらいの生徒さんですと、

体裁(ていさい)、雑木林(ぞうきばやし)、手綱(たづな)、風情(ふぜい).....

というような言葉は、読めませんし、意味も正確には理解していません。

「故人」という言葉は、「読めるが、正確な意味を理解していない」という感じです。

こういう言葉が問題文として出てきたとき、何となく前後関係から類推がきくかもしれません。

そして読み飛ばしてしまっても大勢に影響はないかもしれません。

しかし、語彙数が豊富な人とそうでない人とで、文章の理解度は全然違ってきます。

(次回に続きます)

中学生に国語を教えていて感じたこと 〜なぜ国語で点が取れないのか?〜 その2 2017/08/12

(前回の続きです)

第2点目として、長文読み取りの選択問題を「何となく」とか「勘で」選んでいる人が相当数いることです。

学校の国語の授業を受けているだけでは、長文読み取り問題ができるようになりません。

本来はきちんと「読める」ような授業方法もあるのでしょうが、ほとんどの場合、そうなっていません。

国語の長文読解の問題というのは、集団授業ではなかなか効果の出るのが難しいです。

それはわたしが現役学生の頃もそうでした。

そうした問題に対する答え方の訓練もされていませんので、答えを選ぶとしたら、勢い「何となく」という感覚に頼らざるを得ません。

選択問題には、それが正解でなくてはならない理由が必ず存在します。

生徒さんには、その際、「なぜそれが正解でなくてはならないのか」、逆に「なぜほかの選択肢ではダメなのか」ということをしっかり説明してもらうようにしました。

そういう訓練をしていくと、次第によくなっていくのが分かります。

特に「なぜその選択肢は間違っているのか」ということを考えると、「よりハッキリと」正答が際立つようになります。

このように指導をしっかりしていけば、必ず成果には結びつきます。

家庭教師のようなマンツーマンの指導は非常に国語の受験指導に適しています。

しかし指導は国語だけというわけにはいきません。

時間的な制約があり、思っているような指導がなかなかできないというのが難点です。

「動画で雨か嵐か」 〜読書感想文の書き方〜 2017/08/12

動画がきちんと表示されない場合は↓から

「お盆前学習会」開催します 2017/08/13

まだまだ先だと思っていたら、「お盆前学習会」の当日になりました。

今日の学習会は6名で臨みます。

その内訳は次の通りです。

中1...1名

中2...2名

中3...2名

高2...1名

申し込みを締め切った後でお問い合わせもあったのですが、人数を当初より「6名限定」としましたので、またの機会にということでお願いしました。

上記6名の中で、学習会への参加経験がある生徒さんは3名います。

初めて参加する生徒さんにとっては、「7時間学習」という言葉にちょっと尻込みしてしまうかもしれません。

しかしやってみると分かりますが、意外と時間は早く過ぎます。

7時間学習を経験した生徒さんは異口同音にそう言います。

そして「7時間学習を一人でやろうと思っても、とてもできそうにない」とも言います。

周りには他の生徒さんもいます。

わたしのような監視役もいます。

しばしば学習塾で見られるような私語は一切ありません。

皆さん、非常にまじめに学習に取り組んでいます。

学習がはかどる原因は、そうした環境にあるのでしょう。

また学習会は学習タイムだけがあるのではありません。

「お茶の時間」も用意しています。

その際、ご父兄の中には差し入れをくださる方もいらしたりして、「ちょっとホッとできる時間」を楽しんでいます。

また例によってUNO大会もやります!

優勝者には賞品を用意しています。

こうした時間も用意できるのは、小回りの利くフリーランサーならではと、ちょっぴり自負しています。

なお、本コラムは明日14日、明後日15日とお休みをいただき、16日に再開します。

ツイッターでは、適宜つぶやいていきます。

よろしくご了承ください。

「お盆前7時間学習会」を開催しました 2017/08/16

去る13日日曜に、「お盆前7時間学習会」を開催しました。

場所は、仙台市宮城野区にある「生涯学習センター」です。

ここでの開催は、春の学習会に引き続いて2回目になります。

外部生2名を含む総勢6名で学習会に臨みました。

今回は、春にやったときに比べると、狭い会場です。

人数から言って、ほどほどくらいの大きさでした。

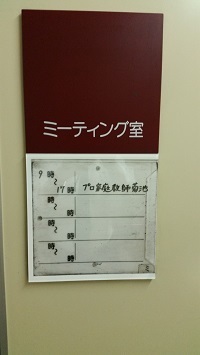

入り口には、こんな案内があります。

こんなふうに案内板に書いてあると、何だか偉そうですね(笑)

開始10分前には、全員揃っていました。

当たり前のことなのかもしれませんが、遅刻者が出ずに、きちんと決まった時刻に開始できるというのは気持ちがいいものです。

生徒さんの紹介、今日の段取りをざっと話してから、早速学習開始です。

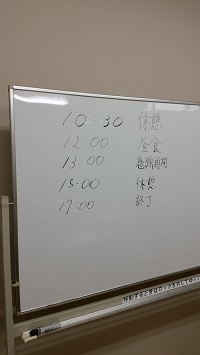

スケジュールは↓のような感じで進めました。

学習会の内容は、寺子屋方式です。

一人一人がそれぞれ持ち寄った教材で7時間の学習をこなします。

いただいた差し入れで栄養補給をしながら学習を進めます。

休憩時間には、気分転換と生徒さん同士の親睦を兼ねて、恒例のUNOゲームをやりました。

3回やって、優勝者には賞品を進呈しました。

このたびの学習会は、施設の関係で、空調の効きが今一つでした。

管理の方の説明によれば、外気温と施設内の温度差があまりない場合、空調の効き目が弱くなってしまうのだそうです。

どういうシステムになっているのかは分かりませんが、そういわれてしまうと、こちらとしてはどうしようもありません。

そのため、終盤になって、やや疲れが見えた生徒さんもいたようです。

外気はこの季節を考えると、かなり涼しいのですが、湿気が多く、空調の調子は志気に影響します。

今回の最年少は中1の生徒さんでしたが、最後までしっかり集中できていたようです。

そういうイマイチの環境をものともせず、参加した生徒さんはよく頑張りました。

学習会はまた企画します。

やっぱり勉強はしたくない中高校生男子諸君へ 〜10年後の女子のホンネ〜 その1 2017/08/17

先日、指導の帰りにラジオを聞いていたら、リスナーからのメールを紹介する番組で、投稿主がこのようなことを語っていました。

その投稿主は、話を聞くと、20代後半、30歳にもう少しで手が届くという年齢のようです。

その投稿主が先日、幹事になって、中学の同級会を開いたそうです。

その際に、出席した同級生で、A君、B君、C君がいました。

A君とB君は、中学生のころ、野球部でバッテリーを組んでいました。

そして彼らはルックスが非常によく、ちょっと不良っぽいところもあって、中学生当時は非常に女性にもてていたそうです。

一方、C君は、特に女子に人気があったわけでもなく、普通の中学生でした。

そして卒業から10数年経ちました。

彼ら3人は、ルックスに大きな変化があったわけではありません。

ほぼ中学生のころの原型をとどめていました。

ということであれば、A君・B君の周りに女子が集まり、C君のところには全然...のはずが、全く逆の結果でした。

すなわち、A君・B君のところには、閑古鳥が鳴くありさまでさっぱり女性が寄り付かず、C君のところには女性が門前市をなす状況だったとか.....

とにかくC君はもてまくったそうです。

そうなった理由はどうしてなのか.....

(次回に続きます)

やっぱり勉強はしたくない中高校生男子諸君へ 〜10年後の女子のホンネ〜 その2 2017/08/18

(前回の続きです)

投稿主によれば、考えられる理由はただ一つ、A君・B君・C君の就いている職業です。

A君・B君は、高校進学後も野球を続けました。

そしてA君は体力を生かし、運送会社へ勤務しています。

B君は就職の波に乗れず、派遣会社の社員です。

そしてC君は、進学校から医学部に進み、現在は勤務医をしています。

C君はその後、その同級会で親しくなった同級生の女性と結婚したそうです。

中高校生の男子諸君であれば、「頭の中は女子のことでいっぱい」という人は相当多いはずです。

そして自分がもてているならばともかく、そうでない場合は、もてている同級生をやっかみ半分、あきらめ半分で見ているはずです。

ここで「もてている」の基準は「顔がキレイか、そうでないか」です。

もてる男子を横目で眺める一方、自分は自分で、女子に好意を持つかどうかの基準は、だいたいが「顔がキレイか、そうでないか」でしょう。

自分もそういう基準で女子を選んでいるのですから、女子が男子を見るときの基準についても、文句は言えません。

高校生のころまではそうでしょう。

しかし、高校を卒業し、20代に差し掛かるころになると、女子の考え方は変わっていくようです。

(次回に続きます)

やっぱり勉強はしたくない中高校生男子諸君へ 〜10年後の女子のホンネ〜 その3 2017/08/19

(前回の続きです)

その実例を示しましょう。

ここに国立社会保障・人口問題研究所という国の外郭団体が行った「第15回出生動向基本調査」があります。

それによると、結婚相手に求める条件として興味深い結果が載っています。

平成27(2015)年の調査によると、相手を選ぶ際、最も重視することとして「人柄」を挙げた人が、男女共に多くなっています。

それは当然として、それ以外の要素は男女で大きな違いがあります。

<経済力>

(男が相手を選ぶ際)重視4.7% 考慮37.3%

(女が相手を選ぶ際)重視39.8% 考慮53.5%

<職業>

(男が相手を選ぶ際)重視6.0% 考慮41.4%

(女が相手を選ぶ際)重視30.0% 考慮55.4%

<容姿>

(男が相手を選ぶ際)重視24.1% 考慮60.1%

(女が相手を選ぶ際)重視15.9% 考慮61.8%

<学歴>

(男が相手を選ぶ際)重視3.7% 考慮26.9%

(女が相手を選ぶ際)重視10.6% 考慮44.1%

こうしてみると、中高校生の男子諸君は、結婚するにあたっては、女性のほうの好みにいろいろとこだわりがあるということがよく分かるでしょう。

結婚ということを話題に出しましたが、結婚に至るまでには何がしかの交際期間があるはずです。

その交際するきっかけも上記の調査と関係してきます。

そして、最初に話題に出した、同級会におけるC君のもてっぷり、A君・B君の不人気ぶりにも説明がつきます。

(次回に続きます)

やっぱり勉強はしたくない中高校生男子諸君へ 〜10年後の女子のホンネ〜 その4 2017/08/20

(前回の続きです)

男子としては単純に「付き合うんだったら、まあまあカワイければいいや」と考えていますが、女子は経済力、職業、学歴などをいろいろと考えています。

そしてさらに「できれば顔がキレイで、キレイでないのはイヤ」と考えています。

経済力、職業、学歴は密接につながっている要素です。

もちろん、例外はありますから、絶対とは言えません。

しかし間違いなく相関関係はあります。

「勉強をしたくない」となれば、「では勉強でないことで、自分は何ができる?」ということを考えてほしいのです。

「何ができる?」というのは、「将来、どうやって自分の力でおカネを稼いでいくか」です。

わたしの考えでは、「勉強という道を断って食っていくというのは大変」だということです。

例えば、東大の定員は前期入試で2,960名です。

単純計算で10年間で約3万人の東大生が輩出されます。

まさかJリーグやプロ野球の選手が3万人近くいるわけではありません。

もちろん、結婚をしたり、女性と交際することだけが人生ではありませんから、何を重視するかは個々人が自由に決めてもらえばよいです。

「やっぱり勉強はしたくないや!」と考えている中高校生の男子諸君には、こういう「現実」があるということをしっかり認識したほうがよいでしょう。

10年後に「しまった.....」と思わないためにも.....

「動画で雨か嵐か」 〜数学の計算ミスをどう防ぐか〜 2017/08/21

提出物を出さない人は高校受験の資格なし! 〜中学生の提出物に関する考察〜 その1 2017/08/21

学校ではそろそろ夏休みが終わるころで、課題を終えるための「最後の追い込み」に追われている人も多いのではないでしょうか。

このように学校では、夏休みに限らず、種々の提出物を課します。

中学校では定期試験時に試験のための勉強を兼ねて、副教材ワークの提出を課すことがよく見られます。

これまで生徒さんを見てきて、この副教材ワークに限らず、ほとんどの生徒さんは、巧拙を別にして課題を提出しています。

しかし残念なことに、課題提出をしないという人も一定数います。

わたしのような小心者(?)からすると、学校の提出物を出さないなどという選択肢は存在しません。

それゆえ、課題を出さずにいられる人たちというのは、大胆不敵というべきか、とにもかくにも、大したものだと思わずにはいられません。

賛辞めいたことを言いましたが、もちろん皮肉です。

このように「提出物を出さない」という人を見ていると、「出さない理由」としては以下のことが考えられます。

(1)そもそも提出するのが面倒なので、出さない。

(2)提出しようという気はないわけではなく、「出さないとまずいな」とは思っている。

しかし、取り掛かるのに時間がかかり、結局は出さずに終わってしまう。

(3)提出物の締め切り期日を忘れてしまっている。

(4)提出すべきものを紛失してしまっている。

上記(1)〜(4)のうち、どれか1つだけというのはあまりありません。

だいたいが複数を理由とする「合併症」です。

(次回に続きます)

提出物を出さない人は高校受験の資格なし! 〜中学生の提出物に関する考察〜 その2 2017/08/22

(前回の続きです)

ただいずれの場合にせよ、「提出物を出さない」という生徒さんに共通していることがあります。

それは、「提出物を出さないということを非常に軽く考えている」ということです。

提出物を出さない人というのは、かなりの割合で、ペーパーテストの成績が低空飛行を続けています。

しかしながら、まれに試験の点数は平均以上、そこそこであるのに、提出物を出さないというケースもあります。

何がしかのこだわり(?)、わがまま(?)、独善(?)があるのでしょう。

定期試験や模擬試験などでは、そこそこの順位であるのに、評定が低いという人がこのパターンです。

こういう人は、わたしから言わせると、勉強が苦手で低い評価しか与えられていない人よりずっと悪質です。

学校というのは、教育機関であり、一般社会のルールとはちょっと違った面があります。

とはいうものの、それでも学校が社会生活の一環であることには変わりありません。

学校を一歩出て、社会に出ると、やるべき仕事には必ず期限があります。

それに間に合わなければ、ペナルティーが課されることが往々にしてあります。

ツタヤでDVDを借りて、期限が過ぎてしまった場合は、延滞金がかかります。

ローンの支払いで、1日でも遅れてしまった場合も同様です。

「忘れていました」

「お金が工面できなかったので払えませんでした」

というような言い訳は一切通用しません。

(次回に続きます)

提出物を出さない人は高校受験の資格なし! 〜中学生の提出物に関する考察〜 その3 2017/08/23

(前回の続きです)

そして会社勤めをするようになれば、「期限内にできませんでした」となった場合、取引先に迷惑が掛かって、取引が停止になることもあります。

「できませんでした」が重なれば、クビになることも覚悟しなくてはなりません。

そのような意味で、学校の提出物を出さないというのは、極めて重大なことです。

持って生まれた能力の低さは仕方がありませんが、やるべきことを期限までにやらないというのは、社会人として使い物になりません。

ただ、中には、副教材ワークを出したい気持ちがないわけではないのだが、さっぱり勉強の内容が分からず、出すに出せないという人もいるでしょう。

わたしも公立中学校で全員一律の課題を出すのは、無理だと考えていますが、それは別の話です。

「どうしても分からない」というのなら、分かるところだけをやって、後は模範解答を丸写しするとか、友達に尋ねるとか、何らかの「知恵」が生まれてくるはずです。

そういう行動もとらず、ただ放り投げておくだけであれば、「そもそも提出する気がないのだろう」と言われてもしかたがありません。

だいたい、「提出物」「提出物」といいますが、「提出物」だと思うから、いけないのです。

「提出物も定期試験である」と考えるべきです。

実際、学校の評価としてはそうなっています。

(次回に続きます)

提出物を出さない人は高校受験の資格なし! 〜中学生の提出物に関する考察〜 その4 2017/08/24

(前回の続きです)

それから、「内申点を高くするために提出物を出す」というのは、順序が逆です。

「提出物を出さない」という「当たり前のこと」をやっていないから、評価が下げられるのです。

勘違いをしてはなりません。

わたしがしばしば語る「提出物を出さない人に高校受験の資格なし」というのは上記のような意味です。

「提出物を出さなくても、テストの点数が高ければいいじゃないか。能力それ自体は高いわけだし」

「提出物を出さずに、不本意な成績を取ってもいいじゃないか。そのことと就職とどう関係があるの?」

と考える人もいるかもしれません。

しかし、そう考えるアナタがどこかの会社の偉い人になったときのことを考えてみてください。

いくら能力が高くとも、期限内に仕事をしないような人を採用したいでしょうか?

答えはおのずから明らかです。

少しは能力的に足りないところがあっても、一生懸命にやる気を見せる人を採用したいと考えるのが人情というものです。

なお、今まで会社勤めをする人のことばかりを取り上げてきましたが、わたしのようなフリーランサーはもっと厳しいです。

いずれは、提出物を出さない中学生も、否応なしに社会の荒波に投げ込まれます。

こうした悪い癖がついてしまうと、なかなか直らないものですが、今のうちならば、ぎりぎりで修正可能です。

思い当たる節のある人は、今からでも「悔い改め」をしてください。

「動画で雨か嵐か」 〜高校入試 内申点をいかに稼ぐか〜 2017/08/25

仙台向山高校vs仙台南高校 〜6つの数字で見る両校の比較〜 その1 2017/08/25

先日、「向山高校と、南高校とでは、どちらがいいのか?」という質問をご父兄・生徒さんから受けました。

そこで今回は、なるべく数値を用いて、両校の比較をしてみることにいたします。

ここ数年来、南高の難易度がじわっじわっと上がってきています。

向山と南の比較では、向山が「頭一つ上」とされてきました。

以前は仙台南学区という学区の中で、向山は二番手という位置づけでした。

男子のトップが一高、女子のトップが二女(現在の二華)の「次」です。

現在、みやぎ模試偏差値においては、両校とも58〜59となっています。

以下、両校の類似点、相違点をいくつかの項目に分けて記してみます。

なお、引用した数字は、両校および県教委のホームページより、直接引用あるいは類推により記しました。

(1)国公立大学合格者・合格率

向山 90名(32.1%)

南 86名(31.5%)

向山は27年度、南は29年度の数字です。

この数字を見るとほぼ互角です。

同じ難易度の泉館山の国公立大学合格者は47.1%です。

過去の難易度や位置づけを勘案しながらこの数字を見ると、南が頑張ってきているのに対し、緩い雰囲気のある向山が、少し足踏みをしているのかなあと感じます。

(2)男女比

向山 男 52.3% 女47.7%

南 男 48.9% 女51.1%

一部には、「向山は男子が多く、南は女子が多い」というイメージがあるようです。

今年度は、公式発表を見る限り、男女比はほぼ同じです。

一方で、前期合格者を見ると、両校とも女子が男子の倍近くいます。

(次回に続きます)

仙台向山高校vs仙台南高校 〜6つの数字で見る両校の比較〜 その2 2017/08/26

(前回の続きです)

(3)制服

向山 なし 服装自由

南 あり 昨年モデルチェンジ

向山は制服がなく、自由な服装です。

めいめい高校生らしい服装で通学しています。

彼らの服装は、他の私服高校の生徒と大きく変わるところはありません。

南は昨年になって、制服のモデルチェンジをしました。

いろいろな人の話を聞くと、以前までの制服は在校生の間で、評判が今一つだったようです。

わたしには高校生らしい制服に見えましたが、人それぞれ感じ方があるのでしょう。

あるいはわたしが鈍感なだけかもしれません(笑)

女性は制服が特に気になると思います。

南高の新モデルはこちらです。

以前のモデルに比べてどうでしょうか?

(4)3年生における数学の履修状況

向山 必修

南 必修

なぜこんなことを書いたのかといえば、文系に進む生徒の場合、大学入試に数学が不要な場合が出てくるからです。

一高や二高などは、3年時、数学を選択をしないことが可能です。

向山、南は文系でも数学は必修です。

私立大学の文系に進むので、数学は入試に不要という人も数学からは逃れられません。

ちなみに泉館山・泉高校も3年時には、文系でも数学必須です。

泉高校は英語科でも3年に数学があります。

(次回に続きます)

仙台向山高校vs仙台南高校 〜6つの数字で見る両校の比較〜 その3 2017/08/27

(前回の続きです)

(5)学校から出される課題の量

向山 並盛

南 大盛

南高を語るときによく言われるのが課題の多さです。

一応、上には「大盛」と記しましたが、向山に比べると、ということです。

わたしの印象を率直に述べると、「つい部活に熱心になって、勉強を怠ってしまう生徒にとっては確かにきついかも」というものです。

課題の量と進学実績については、いろいろな見方があります。

「自分のペースで勉強したい」という人や「学校の授業についていくのがやっと、もしくは苦痛」という人にとって、課題は少ないに越したことはありません。

しかし「まじめに勉強はやっていきたいが、正直、大学進学のために、何をどのくらい勉強すればいいのか、よく分からない」という人にとって、南高の課題は「結構歯ごたえはあるが、こなしていく価値のあるもの」でしょう。

「課題を毛嫌いせず、受験勉強のために上手に利用していく」というのが理想なのではないかと思います。

(6)浪人率

向山 8.2%

南 8.6%

向山は国公立大学の浪人合格者の数を公表しており、そこから類推しました。

南高の数字は公式数字における「受験準備」の数です。

これを見ると、両校ともほぼ同数です。

泉館山の浪人率もほぼ同じです。

浪人者の多くは、国公立狙いと思われます。

ほかにも選ぶ要素はあるのでしょうが、まずは上記の数値を参考にしてみてください。

なお、「学校を選ぶ」と申しましたが、正確には、「受験生が学校を選ぶ」のでなく、「学校が入学試験によって受験生を選ぶ」のです。

この点、誤解なきよう願います。

高校生への数学指導の盲点 〜なぜ彼らは「分からない」のか〜 その1 2017/08/28

数学は学年が進むにつれて、扱う内容が難しくなってきます。

ここでいう「難しい」の意味は、だんだんと内容が抽象的になってくるということです。

例えば、小学校のころの算数では、1+1=2というような、足し算から始まります。

この段階では、2という数が意味するところを「実感」することができます。

しかし、y=3x+5とか、ルート21だのという世界になると、「実感」できません。

すべては頭の中の「バーチャル」な世界です。

現在担当している高校生6名は、学校も習熟度も様々です。

しかし学校における授業について申せば、どこの学校でも「ここにサイン、コサイン、タンジェントというものがあって、それはこういうもので..... そして問題を解くとこうなって、ああなって.....」というところから始まっています。

わたし自身はそのような授業が少々不満です。

英語や社会のような授業ならそれでもいいでしょう。

「英語で『本』をbookという」

「徳川家康は1603年に江戸幕府を開いた」

というようなことは、「そうなっている」のであり、議論の余地がありません。

一方、数学は少し趣きが違います。

「サイン、コサイン、タンジェントはなぜそういう決め方をしたのか」ということに関しては、そう決めることでのメリットや、今後に習う単元との絡み、応用するとどうなるのか、という側面があるはずです。

学校ではそういうところをまず語っていただきたいのです。

(次回に続きます)

高校生への数学指導の盲点 〜なぜ彼らは「分からない」のか〜 その2 2017/08/29

(前回の続きです)

高校の数学の先生方は、当然のことながら、学生時代から数学が得意もしくは好きだったはずです。

そして大学時代から数学にずっと携わってきておいでの方がほとんどです。

そのような先生方から見ると、「サイン、コサイン、タンジェント.....」などというものは、わたしたちの周りに空気があるように、あまりにも当たり前すぎるものです。

そうした環境にどっぷりとつかってしまえば、このようなことをいちいち生徒に説明をするという発想が少なくなってしまうのかもしれません。

大学生に対してならば、「その数学の単元を何に使うかなんて、考えなくともいいし、知りたければ自分で考えなさい」で済むでしょう。

しかし、高校生に対しては、もう少し丁寧な説明が必要な気がします。

わたし自身、現役学生のころ、この点に不満がありました。

「何がしかの意味はあるんだろう」と思い、自身で調べたりしたこともありました。

当時はインターネットなどという「文明の利器」があったわけではありません。

高校生のやれることは、せいぜいが図書館に行って、該当するような書物を参照することくらいです。

それでも、よく分からないことが多かったです。

そうしたところに数学の先生という専門家からお話を聞けたら、わたしも今よりは数学に興味が持てたかもしれません(笑)

(次回に続きます)

高校生への数学指導の盲点 〜なぜ彼らは「分からない」のか〜 その3 2017/08/30

(前回の続きです)

高校生が言う「数学が分からない」というのは、中学までの基礎力がしっかりしていない、ということが最大の原因です。

加えて、その「分からない」の意味するところは、

「サイン、コサイン、タンジェントがこうなっているのはいいが、それに従ってやると、いつの間にか問題が解けていて、で、だからそれが何なの?」

という場合が相当あります。

もちろん、「サイン、コサイン、タンジェントはなぜそういう決め方をしたのか」ということが分かったところで、そのことが直接に試験における好成績に結びつくわけではありません。

知らなくても高得点は取れるでしょう。

とは申せ、彼らが「サイン、コサイン、タンジェントはなぜそういう決め方をしたのか」というようなことを知ることは、広く学問を行うという点において、大いに意味のあることです。

事実、彼らにそういう知識を与えると、目の輝きが違います。

「なるほどそういうことだったのか」

「初めて聞きました」

という反応を聞くのは、教える側として非常に心地よいものです。

わたしの目的は、あくまで「試験の点数を上げること」であって、「分かった」というだけでは、その目標を達することができません。

しかし、理解することなしに、試験で結果は出せません。

わたしとしては、数学への「はじめの一歩」をできる限り容易にしていけるよう、今後とも努めていきたいと考えています。

夏の終わりの高3生・中3生 〜ホンキってすばらしい〜 2017/08/31

今日で8月が終わります。

今年の夏は、長雨による天候不順が続きました。

夏らしい日がほんとうに少なかったように思います。

そんな中でも、多くの生徒さんたちは、生徒さんなりに学習に取り組んでいました。

高3生の生徒さんに関して申せば、さすがに選挙を行える年齢に達していることもあって、精神的にも小中学生より大きく成長しています。

彼らの学習に対するひたむきさ、真剣さが感じられました。

中3生に関して申せば、高3生のように「全員真剣勝負」というわけではないようです。

甘さが目立つ人、真剣に取り組んでいる人、温度差はいろいろです。

真剣に取り組んでいる人の中には、高校入学後から社会に出るまで、しっかりしたビジョンを持って取り組んでいる生徒さんがいます。

将来へのビジョンを見据えた取り組みというのは、ご父兄・生徒さん・菊池という連携がしっかりしている必要があります。

こうした中3生は、当然のことながら、その後の受験学習において抜群の強さを発揮します。

現在、受験生が取り組んでいる学習というのは、面白おかしいものではありません。

その一方で、「将来はこういう道に進みたい」と公言していながら、取り組みに不熱心な人もいます。

「将来これと言って何をどうしたいわけではない。だから勉強なんてできればしたくない」

という生徒さんよりはいいのかもしれません。

しかし、わたしに言わせると「どっちもどっち」です。

言ったり、思ったりするだけでしたら、誰でもできるわけですから.....

というわけで、来月の学習につなげていきます。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日