〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

コラム連載5周年に当たって 〜コラム・ツイッター・動画で有益な情報を提供していきます!〜 2018/08/01

弊コラムの連載を始めて、今日で5年がたちました。

思えば、5年前の2013年、これまでのホームページを一新した際、細々と始めたのが弊コラムです。

本欄においては、小中高校生をお持ちのご父兄向けにいろんな角度から、1日1コラムということで、様々な情報を提供してまいりました。

開始当初は「週休二日制」にしておりました。

2014年7月には「週休一日制」にしました。

そして、2015年2月からは、基本的に「週休零日制」にしています。

お盆とお正月、そして体調を崩して入院加療をした日以外は、「1日1コラム」を崩さないようにしています。

その甲斐があってか、現在は1日平均700名近い方が、弊サイトに訪れるようになっています。

昨年の同時期は400〜500名でした。

わたしとしては、ペースを落とさずに、自然体で書いているつもりですが、こうした数字の伸びを前に、身の引き締まる思いです。

2016年4月からは、ツイッターも開始しました。

ツイート数は、この時点で6,281、フォロワーが2,051人です。

ツイッターは、コラムとは違った角度から、割と気軽にいろんな情報をつぶやいています。

また、ネット上にある教育関連の記事を紹介するためのツイートもかなり頻繁にアップしています。

このごろ、ご家庭や、受験関係者の方々からは、コラムのことよりも、ツイッターでのつぶやきのことを話題にしていただくようになりました。

2017年7月からは、動画でのメッセージ配信も行っています。

文字情報とは違ったものを、1週間から10日くらいの間隔で、不定期にアップしています。

コラム・ツイッター・動画と、使う道具は各様ですが、発信に当たり、考え方は同じです。

それは、すなわち、小中高校生をお持ちのご父兄のために、いかに有益な情報を発信していくかというただ一点です。

そして、それらは、ご父兄に「おもしろい!」と感じていただくようなものでなくてはならないと考えています。

今後とも引き続き弊サイトをよろしくお願いいたします。

家庭教師の「実績」とは? その1 2018/08/02

「〇〇塾は実績がある」

「せっかく頼むんなら、実績のあるところを.....」

どの塾あるいは家庭教師にしようかとお考えのご父兄は、一度ならずもこうしたことをお考えになったことがあるのではないでしょうか?

子息の人生の方向性を決める上で重要な進学に際して、このようにお考えになるのは当然のことと思います。

「では受験関係者の『実績』ってどういうことでしょうか?」と逆に質問されたら、どのようにお答えになりますか?

「東大とか、京大とか、医学部とか、ナンバースクールとか、難関校に何人合格したかっていうことかなあ???」とお答えになる方が多いかもしれません。

大手を始めとする学習塾では、どこもかしこも「うちはこれだけ難関校に合格しました!」と、宣伝にこれ努めています。

確かに、それだけの「実績」を上げるのは、大変な労苦を必要とします。

受験関係者の末席を汚すわたしから見ても、それは並大抵のものではありません。

たとえ、もともとそうした難関どころを突破するだけの力があった生徒さんが多数集ったにせよです。

しかし、冷静に考えてみれば分かりますが、そういう「難関校」に入学できるのは、受験生全体からすれば、ほんの一握りです。

圧倒的多数の受験生はそうではありません。

それはちょうど化粧品の宣伝のようなものと言えるかもしれません。

すなわち、顔の綺麗な俳優さん、女優さんが宣伝には多数登場しますが、当該化粧品を使用しても、その俳優さん・女優さんのようには決してなれないのと同じです。

(次回に続きます)

家庭教師の「実績」とは? その2 2018/08/03

(前回の続きです)

学習塾では「難関校に〇名合格!」を大々的に宣伝する一方、これが個別指導塾や家庭教師派遣会社となると、少々勝手が違います。

学習塾のような「赫々たる戦果」を誇るところはあまりありません。

事実、個別指導塾や家庭教師派遣会社のサイトを見ても、合格実績を目にすることは、学習塾のそれに比べて、少ないです。

理由は定かではありません。

そもそも学習塾と個別指導塾・家庭教師派遣会社では、生徒さんの層や目的が異なります。

ですから、ご父兄も「難関校に〇名合格!」で選んでいるわけではないということになるのでしょうか。

ひるがえって、わたしの「実績」に対する考えを記します。

それは、「『難関校に〇名合格!』は、すべてではない。しかしそれなりに大切」という考えです。

弊サイトでは、各年ごとの合格者実績を掲載しています。

わたしはこれまで、どの生徒さんに対しても、その生徒さんがなしうるベストの状況で入試に臨むために、心血を注いできました。

こういう実績になったのは、全くもって偶然の産物です。

ですから、例えば、高専受験をお考えのご父兄の中で、「高専合格に実績のある家庭教師を」とお考えの方は、わたしをお選びにならないでしょう。

逆に「ナンバースクールに合格実績のある人で、講師自身もナンバー出身者を」とお考えの方は、わたしを候補に挙げる可能性があります。

そのようなわけで、講師の「実績」あるいは、それに付随する形で重要な「指導力」というものは、極めて曖昧模糊としたものです。

それは、お選びになるご父兄が判断なさることです。

「合格実績」は、講師を選択する際の判断材料の一つであり、それが絶対ではないというのがわたしの考えです。

まあ、わたしを顔で選ぶということはないでしょうが.....(笑)

やる気の全くない生徒さんの指導は苦痛です! その1 2018/08/04

先日の指導の際、生徒さんと「やる気のない人」の話題になりました。

生徒さんとのやり取りはあらまし以下の通りです。

生徒さん: 今まで、全然やる気のない人とか、そういう人はいましたか?

菊池: いましたよ。

今、教えている生徒さんで、そういう人はいないですね。

生徒さん: 全然やる気のない人って、どうやって教えてるんですか?

菊池: 一応、「やらなくちゃいけないところ」は、何とか教えますよ。

家庭教師の派遣会社にいたときには、何人かいましたね。

今、そういう人がいたら、引き受けません。

指導、断っちゃいます。

生徒さん: 断っちゃう?

でも、そういう人でも、教えていれば、お金がもうかっていいんじゃないですか?

菊池: 確かにお金はもらえますよ。

でも、そういう人を教えるのは、苦痛です。

生徒さんもわたしの話を聞く気がないんです。

そういう人を教えるのって、こっちも苦痛です。

生徒さん: そうなんですか?? へ~そうなんだ.....

菊池: そうですよ。苦痛です。

そういう人を教えて指導料をいただくより、話を聞こうとか、一生懸命に頑張りたいっていう人を教えたほうがいいでしょ。

そのほうがいいでしょ。

生徒さん: 確かに.....

ここで、わたしがちょっと意外に感じたことがありました。

それは、「生徒さんのやる気がない場合、指導をやっていて苦痛に感じるのは、生徒さんのみならず、講師も同様なのだ」という認識が生徒さんにないことでした。

まあ、生徒さんは講師の心情まで忖度する必要はありませんから、それは当然かもしれません。

(次回に続きます)

やる気の全くない生徒さんの指導は苦痛です! その2 2018/08/05

(前回の続きです)

前回述べたことに付け加えて、わたしが感じたことがあります。

それは、「生徒さんのやる気がない場合、苦痛に感じるのが生徒さんのみならず、講師も同様」という認識が、もしかしたら、ご父兄にも薄いのかもしれない、ということでした。

これも当然のことです。

やる気の全くない生徒さんが、わたしから指導を受けようとしたら、苦痛でしょう。

逆もまた真なりで、それはわたしにとっても苦痛です。

以前、家庭教師派遣会社で仕事をしていたとき、そのような生徒さんがいました。

あるご家庭は、「いくらでも出すものは出すから、とにかく子供のやる気を出させてください」といっていました。

実際、かなりのコマ数を契約していました。

そのため、わたしともう一人の方が手分けして担当していました。

その一人の方は、その会社では名うての講師でした。

しかし、わたしも、もう一人の方も、いろいろ手は尽くしましたが、どうにもなりません。

派遣会社の担当者(その会社では「主任」と言っていました)は、「先生の力で、生徒さんのやる気、出させてください。何とかなるでしょ」などと、しばしば発破をかけてきました。

わたしはそれを聞き、「そりゃ〜、あんたは実際に教えてるわけでもないから、好き勝手なこと、言えるよな」と内心、しらけきっていました。

そして、主任は、生徒さんの教育内容より、生徒さんのご父兄がお支払いになる指導料のほうに関心があるようでした。

結局そのご家庭は、「やはり指導は無理」と判断し、4か月で退会しました。

(次回に続きます)

やる気の全くない生徒さんの指導は苦痛です! その3 2018/08/06

(前回の続きです)

前回述べた、派遣会社の主任の立場はよく分かります。

ただ、そもそも当初からやる気を全く見せない生徒さんに指導をするのは、無理であり、無意味なのではないかと考えるようになりました。

たとえ、多額の指導料を積まれてもです。

その考えは、今も変わっておりませんし、また今も正しいと考えています。

「そういうやる気の全くない人を、やる気が出るように変えていくのが、お前の仕事なのではないか?」

「どんな生徒も受け入れるのが、プロのプロたる所以ではないか?」

そうお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

そういう子息をお持ちのご父兄にとってみれば、家庭教師が最後の頼みの綱なのかもしれません。

わたしもプロを自称する以上、わたしの指導がわずかなりとも生徒さんのためになれば、我慢もします。

しかし、これまでの経験から、どう贔屓目(ひいきめ)に見ても、わたしの指導が、そうした生徒さんのためになっているとは、とても思えませんでした。

そもそも家庭教師に限らず、受験関係者による指導というのは、嫌がる生徒さんを縛り付けてやるようなものではありません。

義務教育とは違うのです。

そういうところにお金を使うのであれば、家族で旅行に出かけたり、焼肉でも食べに行ったほうが、よほど生きたお金の使い方です。

ただ、受験関係者の中には、わたしの考えと異なり、「物理的に不可能な場合以外は、どんな生徒でも引き受けます」という方もいらっしゃるかもしれません。

やる気の全くない生徒さんの指導は、そういう方にお任せしたいと考えています。

「動画で雨か嵐か」 〜高校卒業後の勉強と受験勉強〜 2018/08/07

動画がきちんと表示されない場合はこちら↓

https://youtu.be/EKUkMXgl5fA

「指導力には自信あります!」について その1 2018/08/07

学習塾等の受験関係者のチラシ広告やホームページを見ていると、ときどき次のようなフレーズを目にします。

「指導力には自信があります!」

「受験指導に自信あり!」

ご父兄からご覧になって、受験関係者の「自信あり!」というフレーズはどのように映っているのか、最近ちょっと興味があります。

だいたい、このフレーズは、塾長自らが指導に当たっているところに多い気がします。

受験関係者には、その組織のトップが現場で学習指導を行っている場合と、教務・指導が分かれている場合があります。

前者は中小の個人塾が多く、後者は大手が多いです。

わたしも前者に含まれます。

ここで、話を前者に絞ると、5年10年と、現場で生徒さんの学習指導に当たった場合、受験指導というものに対しては、誰でも一家言を持つようになります。

どの仕事でも厳しいように、受験業界も例外ではありません。

そういう荒波で現場指導に当たってきた受験関係者は、相当にたくましくなければ生き残れません。

したがって、そうした受験関係者は、指導力に相応の自信を持っていることが普通です。

自信なくして指導に当たっている人はまずいないと思われます。

ですから、「指導力に自信あり!」というのは、受験関係者の偽らざる心情吐露です。

一方で、ご父兄からすれば、「指導力に自信があると言っても、それは自称。実際に指導を受けたり、成績が上がったりしなければ、ホントかどうかは分からない」ともお感じになるやもしれません。

いくら「指導力に自信があります」と言っても、ご父兄のご期待に沿えてこその「指導力」でありましょう。

この点、わたしとしても、自分で書いていて、耳が痛いです。

(次回に続きます)

「指導力には自信あります!」について その2 2018/08/08

(前回の続きです)

わたし自身は、弊サイトに「指導力には自信あり!」という文言は掲載しておりません。

理由は「指導力」があるかどうかは、指導を受ける生徒さんやご父兄に決めていただくべきであろうと考えているからです。

確かに、前回のコラムで述べたように、この世界で指導現場にいれば、指導に何がしかの「自信」のようなものは持つようになります。

ただ、「指導力」というのは非常に曖昧です。

「指導が分かりやすいかどうか」というのは、生徒さんでも比較的容易に実感できます。

しかし、「指導が分かりやすい」=「指導力がある」とは、また違います。

もちろん、指導が分かりづらかったら、お話にはなりません。

ただ、「指導力」には、「指導が分かりやすい」ということのほかにも、いろんな要素があります。

例えば、

受験知識がある.....

生徒さんの志気を高める.....

合格実績が優れている.....

等です。

わたし自身の「指導力」に関して申せば、直接に指導を受けたのでなければ、判断することはできません。

そのため、弊コラムやツイッターなどで、わたしがどのようなことを考えているか、できる限り発信し、判断材料を増やしているつもりです。

それらをご覧になった上で、わたしに「指導力」があるかどうか、生徒さんやご父兄がそれぞれご判断ください。

学習の苦手な生徒さんの「分かった」と「分からない」について その1 2018/08/09

受験指導をしていると、生徒さんの言うことを鵜呑みにしてはならない癖がつきます。

その中でも、生徒さんの「分かった」と「分からない」という返事については、特に鵜呑みにしてはならない言葉です。

取り分け、生徒さんの「分かった」という言葉は、ほぼ信じていません(苦笑)

ここで、話を分かりやすくするため、以下のようなAさんとBさんの会話を想像してみてください。

Aさん: すみません。ここから仙台駅にはどう行けばいいですか?

Bさん: とにかくこの道をあちらへ真っすぐ行ってください。

5分くらい歩けば、駅の看板が見えます。

Aさん: 分かりました。ありがとうございます。

ここで、仙台駅への道を尋ねたAさんが、真っすぐでなく、右や左のほうの道に歩き出したらどうでしょうか?

それは、取りも直さず、AさんはBさんの言うことを理解していなかったということです。

生徒さんを指導していると、こうした場面は、ほんとうに頻繁に遭遇します。

特に学習の苦手な生徒さんがそうです。

彼らが「分かった」と返事をするのは、「とりあえず、お前の話は聞こえた」という意味でしかないと考えています。

実際、生徒さんが「分かった」と言った後、わたしが意地悪く、「じゃあ、今、わたしが言ったこと、もう一度言ってみてください」というと、答えられないことがしばしばです。

ただ、生徒さんとしては、ほんとうに「分かった」つもりになったのかもしれません。

しかし、それは、どこまでも「分かったつもり」であり、「分かった」ことにはなりません。

その「分かった」の後の問題演習がきちんとできてこそ、「分かった」ということになります。

(次回に続きます)

学習の苦手な生徒さんの「分かった」と「分からない」について その2 2018/08/10

(前回の続きです)

では、学習の苦手な生徒さんの「分からない」については、100%信用していいのかと言えば、そういうわけではないのです。

確かに、彼らの「分からない」という言葉は、「分かった」よりも信用できます。

しかし、100%信用できるわけではありません。

実は、彼らはちょっと取り組めばできるような問題でも、考えるのが面倒で、実に安易に「分からない」と言ったりすることがしばしばあります。

例えば、先日、実際にあった出来事です。

生徒さん: 今、出された問題、分かりません。

菊池: 分からない?

じゃあ、問題文をここで音読してみてください。

...生徒さんは問題の音読をする。

菊池: 問題、読みましたね。

では、この問題、ここで解いてみましょうか?

...生徒さんはその問題をスラスラと解き始める。

生徒さん: 解けました。

菊池: そうですか。解けたんですね。

それはよかったです。

でも、君が最初に問題を「解けない」って言ったとき、問題はちゃんと読んだんですか?

生徒さん: いや〜、それは...

菊池: 結局、それって問題文をまともに読まずに、「分からない」って言ったんでしょ?

問題をきちんと読まないで、答えられるわけ、ないじゃないですか。

問題文も読まないで、簡単に「分からない」なんて言わないでください。

まず、きちんと考えてみてください。

受験勉強でやったことが、そのまま将来に役立つ場面は少ないかもしれません。

とはいえ、彼らはこれから先、80年近くも頭を使って、いろいろと考えながら生きていかなくてはなりません。

若いうちに受験勉強でギチギチといろんなことを詰め込んでいくのは、この文明社会に必要不可欠です。

物を考えなくてよいのは、あの世に行ってからで十分に間に合いますので.....

受験生のお盆の過ごし方 2018/08/11

今日は8月11日「山の日」で祝日です。

生徒さんたちは、今日が祝日と言われても、「だから何?」という感じしか湧かないのではないでしょうか。

夏休みは、「夏を制する者が受験を制する」などと言われ続けて、受験関係者も熱がこもります。

が、お盆期間中は、塾などでも休講というところが多いです。

そこで、今日は、受験生向けに、講習が再開するまでのお盆期間中をどう過ごせばいいか、2点、提言します。

第一点目が、「学習しない、または、学習できない時間をしっかり押さえておくべき」ということです。

この期間は、通常ですとお仕事に行っているご父兄がお休みだったり、親類縁者が出入りしたりと、「非日常」が続きます。

そうすると、いろんな誘惑が多くて、なかなか当初の予定通りに運ばないことが多いです。

そういうものを断ち切るには、自習室に行くなどの方法があります。

とはいえ、通常使えるところが開いていないこともあるでしょう。

そうした場合、「〇時間勉強する!」という予定を立てても、なかなかうまく行きません。

となれば、睡眠時間や食事など、生活して行くのに必要な時間や、若干の余暇の時間(「若干」であることが重要!)をしっかり定めておく必要があります。

その際、その最高限度をきちんと守らねばならぬことは、言うまでもありません。

第二点目としては、学習をしようとする際、「1日2回以上に分けて学習する」ということです。

1日中ぶっ通しでやるのは、かなりの意志の強さが必要です。

当初より「1日2回以上に分けてやる」というふうに考え、学習時間を包み込む形で、思い切って昼寝をしてみるのも一興です。

ちなみにわたしは、お盆期間中でなくても、ほぼ毎日昼寝をしています。(笑)

「無理はしないが、やる時間はしっかりやる」という風に考え、学習に臨んでください。

中学生のお盆休み 〜学校の課題と塾の課題の兼ね合い〜 その1 2018/08/12

今日から2日間、「お盆前学習会」を開催します。

天気は晴れ!

まさしく勉強日和です!(そんな日があるのか?)

今、世の中はお盆期間ということになっています。

塾もこの期間は生徒さんへ課題を出して休講というところが多くあります。

そういう合間を縫って、わたしは学習会に励みます!

ところで、そういう折に、中学校の課題と塾の課題との兼ね合いについて、書いてみようと思い立ちました。

わたしの生徒さんの場合、学校の課題は高校生を除いて多くが完了しています。

「頭痛の種」である作文系の課題についても同様です。

そして生徒さんの中には、「夏休みのサマーワークを実力試験対策のために3周する!」と意気込んでいる猛者もいます。

その生徒さんは、別冊ノートに答えを書いて全体を2周しました。

現在、提出用に直接書き込みをしている最中です。

わたしは学校の課題への取り組みをしっかりやるよう、生徒さんを叱咤激励し続けてきました。

それが功を奏した格好になっています。

が、もし彼らがわたしからせかされることがなければ....と思うと、こんなに早く取り組むことはできなかったのではないかと考えています。

塾とわたしの指導を併用している生徒さんを見ていると、ふと気になることがあります。

それは、この時期、特に中学生に関して、塾の課題に押しまくられて、学校の課題がどっさり残ったままという生徒さんたちが相当数いるということです。

(次回に続きます)

中学生のお盆休み 〜学校の課題と塾の課題の兼ね合い〜 その2 2018/08/13

(前回の続きです)

塾に通っている以上、学校の課題と塾の課題を同時にこなす必要があるのは言うまでもありません。

しかし、それがきちんとできている生徒さんは多くありません。

上位層にいる生徒さんならば、それも可能でしょう。

というより、それができないようでは、上位層ではありません。

ナンバースクール当たりの合格はおぼつかないでしょう。

しかし、準上位層以下になると、上位層とは事情が異なります。

大なり小なり学校の課題と塾の課題をきちんと消化できなくなっているという現実があります。

特に平均以下の層となると、事情は差し迫った状態です。

塾の課題をお盆期間中にやっつける.....

学校の宿題は、夏休み終了ラスト5日〜夏休み明け最初の授業でやりこなす.....

こういう人たちが相当多くいます。

特に個別指導塾に通っている層の生徒さんですと、そういう生徒さんが主流になるのではないでしょうか。

「学校の課題のことまで、ウチは責任を持てない。それは生徒自身がやるべきこと」という塾の考えもあると思います。

それは当然のことです。

ただ、いい悪いは別にして、上述したような「現実」があります。

学校の課題も、内申対策として目配りしていく必要があるのかもしれません。

なお、本コラムは明日14日、明後日15日とお休みをいただきます。

そして16日に再開します。

よろしくご了承ください。

8月16日以降の「あまり思い出したくない予定」 2018/08/16

世間様では、今日までがお盆ということになっています。

8月16日は、俗に「地獄の釜の蓋も開く」と言われています。

地獄では、鬼や亡者も閻魔様からお休みをもらえるらしいです。

そういう地獄の事情を物ともせず、わたしは本日から指導開始です。

お盆を過ぎると、生徒さんとしては、「そろそろ夏休みも終盤.....」という意識が高まってきます。

わたしの生徒さんは、早い人で、20日(月)から、学校の授業があります。

そんな折も折、今日以降は、「あまり思い出したくない予定」がヒタヒタと足音を立てて迫ってきています。

◎校内実力試験

夏休み明けに行われる中学・高校が多いです。

特に中3生にとっては、入試に直結します。

「校内実力試験と言っても、学校の成績には反映しないらしいから、関係ない...」なんてことはありません。

実力試験の範囲は、「今まで習ったところ全部」です。

その点が、学校と違います。

◎1学期期末試験

2期生を採る学校、仙台市や富谷市などの中学校では、9月10日~17日にかけて実施されるところが多いです。

中3生は11月に中間試験があり、その結果で内申評定が決まることになっています。

しかし、実際は、1学期に出る成績と、「3年の内申評定」として高校に送られる評定は大きく変わりません。

ということは、1学期の期末試験が大きな意味を持つということです。

以上は、多くの生徒さんにとって、ちょっとガッカリしてしまうかもしれません。

しかし、逃げることはできません。

何より、上記の「予定」は、わたし自身に言い聞かせています。

今のうちから、しっかり準備をしておきましょう。

わたしも頑張ります。

「お盆前14時間学習会」レポート 2018/08/17

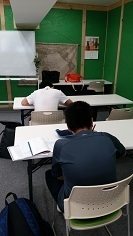

去る12日、および13日の2日間にわたって、「限定6名まで! お盆前14時間学習会」を開催しました。

今回の会場は「フラワード北仙台」という花屋さんの2階です。

入口がこんな感じになっており、店員さんもすてきな女性ばかりで、大変感じがよかったです。

生徒さんに、会場は「花屋さんの2階」とあらかじめ伝えていました。

ただ、何人かの生徒さんは、会議室への別の入口があるものだと思って、会場へたどり着くのに手間取ってしまったようでした。

そういう事情があっても、開始時刻には全員がきちんとそろっています。

当たり前のことかもしれませんが、その当たり前のことを全員がきちんとやるのは、なかなか難しいのです。

そんなこんなで、学習開始です。

参加人数の内訳は以下の通りでした。

中1 1名 中2 3名 中3 1名 高3 1名

今回の学習会では、主として夏休みの学校課題、通塾している塾課題の演習を行いました。

休憩時間には、おやつも用意しました。

また、ご父兄から差し入れもありました。

休憩時間には、恒例となったゲーム大会をしました。

今回は、初日が「坊主めくり」、2日目が「くじ引き」です。

「坊主めくり」は、初めて学習会に参加する生徒さんは誰も知らず.....

中には、百人一首というものが、この世にあるのを知らないという生徒さんもいました。

そんな中での「坊主めくり」は、かなり新鮮に感じられたことでしょう。

2日目は、「くじ引き」でなく、「uno」をやる予定だったのです。

ところが、迂闊にも「uno」を家に忘れてきてしまいました。

そこで、窮余の一策にと、0〜5までの数字を書いた紙を2回引き、数字を掛け算して点数を競うという、実にシンプルなゲームをしました。

0を引くと、0点になるので、これが意外なほど盛り上がりました。

怪我の功名でした。

今、ゲーム大会のことばかり書きましたが、もちろん、学習はしっかりと量がこなせました。

生徒さん個々人の意識も高いです。

お互いが知らない同士なので、適度な緊張感を保てます。

わたしが生徒さん全員に目配りしています。

私語を交わす人はいません。

よい学習会ができました。

学習会は、また開催したいと思います。

平成30年8月度 対抗バトル 入賞者発表! 2018/08/18

恒例となりました今月の「対抗バトル」の入賞者は以下の通りとなりました。

(模擬試験の部)

仙台市若林区 中学3年 Y.Tくん

☆前回比 偏差値4アップ 改善率18.27ポイント

(敢闘賞)

仙台市若林区 中学1年 A.Yくん

今回はY.Tくん、そしてA.Yくんを「英雄認定」いたします。

Y.Tくんは、先のみやぎ模試で偏差値4アップ、改善率にして18.27ポイントという堂々たる戦績を残しました。

特に社会での伸びが顕著です。

社会はやればやっただけ、確実に成果が出ます。

今後も成績アップが大いに期待できます。

敢闘賞はA.Yくんに授与します。

A.Yくんは、指導中、熱心に取り組んでいます。

「出された課題はきちんとやる」と考えて実行しているところもすばらしいです。

この年代の、特に男子生徒の場合、学校からの課題への取り組みが実にいい加減な人が多いです。

そうした中、まじめに取り組むA.Yくんの姿は、他の同年代の男子生徒の模範です。

過日の学習会でも、しっかり頑張ることができました。

Y.Tくんも、A.Yくんも、コツコツとよくやっています。

わたしは頑張る生徒さんを今後ともしっかり応援していきます。

英検と入試の関係 その1 2018/08/19

このところ、ご父兄や生徒さんから「英検って取っていたほうがいいんですか?」「英検って、入試に有利になるんですか?」というような質問を何件か受けました。

これまで英検と入試にかかわることは、弊コラムで何度か扱ってきました。

今回は、それにいくつか加筆する形で述べることにいたします。

まず、上記の質問に対しては、「取っておいたほうがいいし、また入試に有利な場合も出てくる」というのが回答になります。

ただ、上記はあくまで一般的な解釈を述べたものです。

これは丁度、「酒やタバコ、甘いお菓子は、やめたほうが健康にいいですか?」という質問と同じです。

わたしが上述した回答は、たぶん質問者が聞きたいこととはズレがあります。

ご父兄や生徒さんが質問したいこととは、「自分、あるいは我が子の入試と英検とは、どうかかわってくるか」「英検を取得したことで、入試への見返りはどういうものか」というものです。

これは、各人ごとに事情が違うため、「こうです」という具合には答えられません。

とはいえ、あえて一般化すると次のようになります。

1.英検資格が入試において、判定優遇されたり、入試加点されるのは、高校入試より、大学入試

2.「物を言う」資格は、準1級からがほとんど

ですから、高校入試において、いわゆる「英検を取得したことの旨み」は、大きくありません。

確かに、高校入試における「英検の旨み」はないわけではありません。

例えば、宮城県の場合、宮城学院高校のクリエイティブの推薦入試では、英検3級以上を取得していると、内申評定に1プラスできます。

これが、自分の期待している「旨み」に当たるかどうかは、その人の判断です。

(次回に続きます)

英検と入試の関係 その2 2018/08/20

(前回の続きです)

英検の級別基準は、公式発表によれば、以下のようになっています。

5級 中学初級程度

4級 中学中級程度

3級 中学卒業程度

準2級 高校中級程度

2級 高校卒業程度

そして、文科省の基準によると、中学卒業段階で3級程度、高校卒業段階で準2級〜2級に達していることが「目安」となっています。

上記の「級別基準」と、実際の生徒さんの英語の成績の相関関係は、これまでのわたしの経験では以下の通りです。

5級 中1の英語の模試偏差値50以上

4級 中2の英語の模試偏差値50以上

3級 中3の英語の模試偏差値50以上

5級、4級、3級は、それぞれ中1、中2、中3の「標準的英語力」に当たります。

だいたい、当該学年で英語の模試偏差値が50以上、つまり平均以上であれば、合格できています。

高校の難易度で言えば、仙台高校、東高、富谷高校、多賀城高校、学院榴ヶ岡以上のところに合格できる生徒さんであれば、学年相応の級は取れます。

また、「学年より1級上」となると、英語の模試偏差値が58以上くらいにある生徒さんが受かっています。

高校の難易度で言えば、向山、南、泉館山、ウルスラtypeⅡ以上と言ったところです。

ただ、このクラスにいる中3生は準2級くらいですと、合格するのに複数回を要しているようです。

ですから、「準2級で高校中級程度」といっても、実際はレベル的に手が届かないほどではないと言えそうです。

(次回に続きます)

英検と入試の関係 その3 2018/08/21

(前回の続きです)

英検の公式発表では、「英検準2級=高校中級程度」となっています。

しかし、準2級を取得している中3生全員が、英語の模擬試験で満点近くを取っているかといえば、そういうわけではありません。

「こういうミスをしても、準2級って判断されちゃうんだ.....」と感じることもしばしばです。

準2級の問題自体は、「二高の平均的な2年生は、夏休み明けのこの時期なら、過去問対策なしで8割5分〜9割取れる」くらいの内容です。

難易度がそこそこですが、合格基準はが6割程度です。

よって、そこそこの英語力のある中3生であれば、合格が可能です。

これが、2級となると、「センター試験レベル」となります。

難易度はグッと上がります。

ただ、大学入試で求められるのは、準1級以上です。

この準1級は、東北大合格者でも、過去問対策なしではまず受かりません。

2級なら対策なしで何とかなりそうですが.....

実際、大学の同級生の何名かは、就職近くになって、「英検でも取ってみるか」ということで、2級は簡単に合格していました。

一方、それより上となると、さすがに対策なしでは無理なようでした。

英検2級が就職にどれほどの「箔付け」になったのかはよく分かりません。

ただ、東北大クラスであれば、履歴書の資格の欄に書けるのは、準1級以上でしょう。

(次回に続きます)

英検と入試の関係 その4 2018/08/22

(次回に続きます)

以上のことを考察しますと、入試という観点に立つなら、英検は「自分の英語力を高めるためのきっかけの一つ」くらいに考えておくべきです。

言い換えると、体育の時間の「跳び箱8段クリア!」というのと、同程度に考えておいたほうがよさそうです。

何がしかの「旨み」を目的とすると、がっかりすることになります。

もちろん、入試に「英検を取得したことによる特典」がないわけではありません。

しかし、期待するほど大きいわけではないというのが実情です。

特典は、「ご褒美がもらえてラッキー!」程度に考えておいたほうがいいでしょう。

「英検だけ」を目標にするより、他の科目、例えば、数学とか国語と言った科目をしっかり学習したほうが、確実に合格できます。

そもそも、入試において、英語だけができていればいいはずはありません。

たとえ、英語を専攻する場合であってもです。

むしろ、英語専攻ならば、英語ができるのは当たり前です。

他の受験生とどこで差をつけるかと言えば、英語以外の科目になるはずです。

また、大学での学問は、深くなればなるほど、「総合的な力」が必要になってきます。

英語以外の科目で培った力は、そうした際に生きてきます。

以上は、あくまで「入試から見た英検」です。

大学卒業後の就職等から見た英検とは、また異なりますので、念のために付け加えておきます。

一つの文章は短く! その1 2018/08/23

わたしの生徒さんは、夏休みが終わり、授業の始まった人がほとんどです。

この夏休みは、生徒さんが作文系の課題をなるべく早く終えることができるよう、例年以上に力を入れました。

毎年、この時期に、生徒さんが書いた作文を見せてもらう機会があります。

また、この夏は、作文指導を行うことも比較的多かったです。

だいたい多くの生徒さんは、「作文が苦手」「文章がなかなか書けない」と言います。

「文章を書くのが大好きです」という生徒さんに、わたしは会ったことがありません。

かく言うわたしも、いかに文章を書くかということでは苦労しています。

正直、「くっちゃべり」「つぶやき」のようなものなら、いくらでも書けます。

しかし、ここにアップするものは、曲がりなりにも「教育コラム」と銘打っています。

となれば、おのずからそれ相応の姿勢で臨まなくてはなりません。

生徒さん個々人の作文能力は、当然のことながら、様々です。

その際、今さらながら感じたことがありました。

それは、一つの文章がとにかく長いのです。

なかんずく、口を開けば「作文ができない!」という生徒さんに限って、そうです。

「こりゃ、長すぎるな」と感じた生徒さんには、自分の書いたものを音読してもらったりもしました。

「これ、読むのに、大変だと思いませんか?」と、わたしが尋ねると、「はい、確かに」と生徒さんは答えてきます。

書いている生徒さん自身は、自分の文章の読みづらさをなかなか自覚できません。

が、いざ第三者のようにして音読してもらうと、それを実感できるようです。

(次回に続きます)

一つの文章は短く! その2 2018/08/24

(前回の続きです)

前回、「長い文章」のことを話題にしました。

では、「長い文章」とは具体的にはどのようなものなのでしょうか。

以下、例を示します。

(文例1)

今日は、朝7時に起きて、7時半に朝ご飯を食べて、8時に学校に着いて、8時半から学校が始まりました。

12時半に給食を食べて、昼休みに友達と遊びました。

以上は、小学校低学年の生徒が書きそうな文章です。

これを次のようにしてみてはどうでしょうか。

(文例2)

今日は、朝7時に起きました。

朝ご飯を7時半に食べました。

学校に着いたのは8時です。

8時半から学校が始まりました。

12時半、給食を食べました。

昼休みに友達と遊びました。

(文例1)と(文例2)では、全く同じことを言っています。

用いている単語もほぼ同じです。

しかし、読み手とすれば、印象は相当に違います。

(文例2)のほうが、より読みやすく感じます。

このように、分かりやすい文章にするためには、文章を意識的に短くすることです。

筆の赴くままに書いた文章をブチブチと切ることで、引き締まった感じを与えることができます。

以下のようにできれば、より「大人の文章」です。

(文例3)

今日は、朝7時起床、7時半に朝食でした。

学校着、および始業は各々、8時、8時半です。

12時半には給食を、その後、友人との昼休みでした。

(文例3)では、漢語を使うことで、短い言葉の中により多くの情報を乗せることができます。

(次回に続きます)

一つの文章は短く! その3 2018/08/25

(前回の続きです)

わたしも、文章を書くときには、「なるべく短く」というのを常に意識しています。

そうでもしないと、文が冗漫になってしまうのです。

しかし、でき上った文章は、長くなってしまうことがしばしばです。

「なるべく短く」を常に意識しているにもかかわらず、です。

わたしがコラムを書くときは、下書きに基づき、パソコンに向かいます。

そして、考えるところを入力していきます。

その際、文章が粗削りであることは、自分でもよく分かります。

そして、音読しながら、全体を推敲していきます。

短い文章にできるときには、極力短くします。

一方、生徒さんの場合、入試や学校の課題作文は、わたしと同じように作るわけには行きません。

課題作文では、下書きが必須です。

しかし、現状では、相当多くの生徒さんが、下書きなしにぶっつけ本番で原稿を書いています。

下書きをしない理由を彼らに問うと、「下書きしている時間がない」「下書きの仕方が分からない」と言います。

しかしそれは順序が逆です。

時間がないときほど、わずかな時間を使って下書きをしなくてはなりません。

そして「書けない」「書き方が分からない」と言いつつ、でき上がった文章は恐ろしく長いのが現状です。

文章を短く書くのは、実は至難の業です。

課題作文は、あくまで採点者に読んでいただくものです。

であるなら、採点者のためにも「文章はなるべく短く!」を心がけてください。

通過儀礼としての受験勉強 その1 2018/08/26

わたしの生徒さんの夏休みは今日までという人が最長です。

明日からは学校の授業が始まります。

中学生の生徒さんの中には、実力試験を済ませた人、これから実力試験という人もいます。

また、最も早い生徒さんで、9月6日から期末試験が始まります。

これから、再びいろいろと忙しくなります.....

ということを、書きながら、ふと立ち止まる自分がいます。

と申しますのも、受験指導に携わりながら、「受験勉強って、どういう役に立つのだろうか」と、しばしば考えてしまうのです。

「そんなことはどうでもいい。生徒さんの点数さえ上がれば.....」

確かにそうなのかもしれません。

それがわたしの仕事ですから。

とはいえ、それではあまりにも味気ない気がします。

もちろん、受験勉強をやる意味は、一つだけではありません。

いろんな意味があります。

今回、そのことでふと頭をよぎったのが、「通過儀礼としての受験勉強」です。

それは、ある学校に出題された国語の入試問題がきっかけでした。

その入試問題によれば、世界各国で成人になるための「通過儀礼」と呼ばれるものが数多く存在します。

そして、その儀礼は、肉体的苦痛を伴うものが多いです。

その際、命を落とすこともあります。

しかし、それを通過して初めて「一人前の大人」と認められます。

(次回に続きます)

通過儀礼としての受験勉強 その2 2018/08/27

(前回の続きです)

前回述べた世界各国の「通過儀礼」というのは、聞いただけで「ああ、自分は日本に生まれてよかった」と思うものばかりです。

入れ墨を入れる.....

バンジージャンプによる度胸試し.....

ライオンとの決闘.....

などです。

こうした「通過儀礼」をさせられる若い人たちは、たまったものではないでしょう。

ただ、「通過儀礼」をさせている大人の立場になると、ちょっと違った視点が出てきます。

わたしも20歳を過ぎて、これまでにいろんな経験をしてきました。

病気になって、手術をしたときには、かなりの肉体的苦痛を経験しました。

仕事のことでは、今でもいろいろと悩みながら、やっています。

日本の場合、大人になるための儀式として、さすがにバンジージャンプやらライオンとの決闘はありません(笑)

しかし、「通過儀礼としての受験勉強」というのは、「一時の痛み」ではありません。

ときとして、数年も続くことになります。

しかも、学習することと言えば、大部分の人にとって、また大部分は、実際の役には立たないことばかりです。

その道の専門家になる際には、話は違ってきますが.....

ただ、そういう一見すると無意味に思えることも、今となっては、「そういう苦労に耐えた経験を得た」ということで価値があるように思えます。

事実、わたしは「若いころ、勉強ばかりし過ぎて、損した。もっとグウタラに過ごしていればよかった」という大人に会ったことがありません。

一方、「もっと勉強しておけばよかった」という人には、数えきれないほど会いました。

受験勉強というのも、そういうとらえ方をすると、意味があるのではないでしょうか。

今回は、なんだか、いつも以上に取りとめのないない文章になってしまいました。

次回からは、もっと気合を入れます。

現在の指導枠空き状況について 2018/08/28

夏休みが終わり、学校は本格始動です。

わたしも、夏休み特別スケジュールから、通常の日程に戻りました。

いま現在の指導枠の空き状況についてお知らせいたします。

◎定期指導について

<月~金曜>

日中昼間の時間16時まで、および22時以降

いわゆる「平日のゴールデンタイム」は空きがありません。

<土曜>

隔週土曜日午前8時からの指導枠に空きがあります。

<日曜>

21時以降であれば、空きがあります。

<キャンセル待ち>

2件

以上の通りです。

主たる空きは日中昼間、及び22時以降となります。

土曜日の朝の早い時間は、今のところ、隔週でお取りできます。

この枠に関しては、以下の地域付近にお住まいで、「この時間の指導もOK」という方のお問い合わせをお待ちします。

◎燕沢、岩切、高砂、中野などの宮城野区の地域

◎塩竃、多賀城、利府

移動の関係で、他のところですと、対応が難しくなります。

9月は、祝日や文化祭の振り替え休日などのお休みの日もあります。

また定期試験もあります。

新規のご家庭の短期指導、現在担当中のご家庭の追加指導もお引き受けいたします。

追加指導については、2件のご家庭からすでにご依頼があります。

ご希望の方は、お早めにご連絡ください。

新たにご依頼をいただくにあたりまして、当方は、特に次のような生徒さんの力になれます。

1.大学受験、赤点対策を希望する高校生

2.二華・青陵・附属など中学受験の補助

3.通塾しても、成績がなかなか上がらない中学生

なお、以上にかかわらず、菊池の指導を受けようという気持ちのない生徒さんは、お引き受けしておりません。

双方で納得をしないまま指導を開始しても、お互いに得るところがありません。

その代わり、菊池の指導を受ける意向があり、「頑張っていこう」という生徒さんは、成績にかかわらず、お引き受けいたします。

以上、よろしくお願いいたします。

高額教材販売業者の手口 〜騙されないために〜 その1 2018/08/29

わたしの手元に「なぜ、詐欺師の話に耳を傾けてしまうのか?」(彩図社)という刺激的なタイトルの本があります。

熟読しますと、「なるほど.....」と思わせるようなことばかりです。

その中で、「教材販売 弱点を見つけ徹底的にえぐり込む」という項目があります。

そこで、今回のコラムでは、この文章に記載されている内容を紹介しながら、わたしなりの視点で、留意すべき点を3点示します。

(1)売るほうは、すぐに教材のことを口にしない

教材を販売する側は、いきなり教材のことを口にしません。

目的達成までに、段階を踏みます。

「必ず成績がアップする学習法の提案で.....」などという触れ込みでやってきます。

だいたい、自分の子供の成績や進学について、何らかの不安のない親はまずいません。

かく言うわたしも、その一人です。

その点を売り手は突いてきます。

そこが最も弱い部分だからです。

もし、売り込まれたくなかったら、

「うちは他のところでやっております。100%満足しています」

「一切不要です」

と言いましょう。

「他のところって、どこですか?」

「100%とおっしゃいましたが、全く不満がないわけではないでしょう」

そういう返しがくるかもしれません。

そんなときでも、オウムのように「100%満足しています」「一切不要です」を繰り返してください。

その営業が電話によるものならば、ガチャ切りしてしまいましょう。

訪問販売によるものでも、かなりの確率で撃退できます。

営業担当者に「見込みなし」と思わせることが、最重要です。

(次回に続きます)

高額教材販売業者の手口 〜騙されないために〜 その2 2018/08/30

(前回の続きです)

(2)無料テストに注意

前回述べた電話営業、訪問販売は、言わば「古典的営業手法」というべきものです。

ここ最近、そうした営業は難しくなっています。

個人情報保護やら、マンションのオートロックシステムやらが、それなりに功を奏しているからです。

そこで、売り手としては、「まずご父兄に手を挙げてもらう」ということを考えます。

そんなとき、業者としては、手を挙げてもらったところに「無料テスト」を実施するということが、しばしばあります。

「無料テスト」は、ほんとうに信用できるのでしょうか?

不安をあおるために、本来はマルになっているところを、バツにしてないのでしょうか?

採点基準は?

そもそも、誰が採点しているの?

そう考えると、「無料テスト」という書面によるものでも、100%信用していいかどうかは分かりません。

しかし、普段の我が子の成績と、「無料テスト」の結果がだいたい似たようなものだったら、まず信用してしまいます。

そこを売り手は突いてきます。

テストと言うと、客観性を装えます。

そして、無料テストの「結果」を元に、徹底的に「我が子の不出来」を煽られることになります。

そのとき、ただほど高いものはないということを身に染みて感じるようになります。

要注意です。

(次回に続きます)

高額教材販売業者の手口 〜騙されないために〜 その3 2018/08/31

(前回の続きです)

(3)売るほうは、子供を「人質」にとる

教材販売という目的達成のために、数々の関門をくぐり抜けてきた販売業者は、決定打として、子供を「人質」にとります。

売るほうからすれば、ご父兄より、子供を落としにかかるほうが、はるかに容易です。

子供の気分を高揚させ、「この教材で勉強したい」と言わせにかかるのです。

「この教材で勉強したい」という子供を前に、それを拒む親はまずいません。

そこが狙い目になります。

元より、ご父兄がどのような契約を誰と結ぼうが、わたしが関知すべきことではありません。

いくら対価を払ったところで、その教材が完璧な形で使用され、結果として、成績が上がれば、気持ちは収まります。

しかし、後になって、「あ! しまった! やられた!」と悔いるとしたら、それは不幸なことです。

もし、業者と契約する気がなければ、隙を見せないことです。

わたしは、法人への電話営業、飛び込み訪問営業の経験があります。

そこから「ここは100%無理」と分かったら、そこに構わず、次のターゲットに狙いをしぼるということをやっていました。

そんなわけで、売る側の心理が手に取るように分かります。

そういうところにお金を使うならば、家族で温泉に行ったり、外食に行きましょう。

それが「健全なお金の使い方」ではないのでしょうか。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日