〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

「動画で雨か嵐か」 〜指導料について〜 2017/12/01

受験生諸君、想起せよ! ただ合格のために! その1 2017/12/01

今日から12月です。

ついこないだまで、冷房が恋しかったのが、いつの間にか、秋になり、仙台では初雪も降りました。

冬至が近づき、日もだんだんと短くなっています。

受験生の皆さんには耳にタコ状態かもしれませんが、これからいよいよ胸突き八丁を迎えます。

寒い時期と相まって、勉強のつらさが身に染みる季節となります。

投げ出したくなることや、思うように成果が上がらず、悩むときがあるかもしれません。

しかし、今はグッとこらえてください。

そもそもあなたは今、何のために勉強をしているのでしょうか?

「志望校への合格」

ただそれだけです。

それ以上でもなければ、それ以下でもないはずです。

そしてあなたが悩むのは、「志望校に入りたい」と考えているからです。

「何を当たり前のことを」と思うかもしれません。

まじめに学習に励む受験生には信じがたいかもしれませんが、「どうでもいい」と考えている受験生は一定数います。

「そういう人と一緒にしないでほしい!」と思ったら、それはあなたが健全な証拠です。

この際、「どうでもいい」と考えている受験生のことは放っておきましょう。

ここで、あなたが合格したらどうなるのか、youtubeから合格発表風景の動画を何編か紹介します。

仙台一高の合格発表の様子です。

受験生諸君、想起せよ! ただ合格のために! その2 2017/12/02

(前回の続きです)

今までも合格発表の様子をテレビのニュースで見たことのある人は多いのではないでしょうか。

昨年までは「他人事」でした。

しかし今回は「我が事」です。

もし、勉強がつらくなったり、心が折れそうになったら、合格発表の動画を見てください。

ここに映っている先輩たちのうれしそうな顔は、一生懸命に努力したからこその笑顔です。

またうれし涙を流す人もいるでしょう。

どうせ涙を流すなら、悔し涙より、うれし涙のほうが何倍もいいに決まっています。

それから、あなたの合格で、あなただけが満ち足りた気分になるのではありません。

家族がみな幸せになります。

そして、蛇足ながら、わたしも実に幸せな気持ちになります。

合格発表の日になると、ご父兄から

「〇〇高校、合格しました」

「◎◎大学、受かりました。ありがとうございました。」

というメールが届きます。

これを受け取るときが指導の仕事をしていての醍醐味であり、「ああ、この仕事をしていてよかった」と感じる瞬間です。

告白しますと、合格を伝えてくださるメールを見るたびに、

「よし、やった!」

「お、受かった。頑張ったもんな、この生徒さんは!」

と大きな声で独り言を言ったり、歓声を上げているのです。

せっかく受験するのです。

合格を目指していこうではありませんか。

わたしも全力で応援します。

「英語の長文、苦手です」という中学生 〜なぜ読めないのか〜 その1 2017/12/03

ときどき平均点に満たない中学生の生徒さんから、

「英語の長文、苦手です」

「英語の長文の問題、どう答えたらいいんですか?」

という質問があります。

彼らが英語という外国語に取り組むにあたり、いろいろと手こずっている様子が見て取れます。

英語の長文が読めない、あるいは苦手というのは、理由がはっきりしています。

そう言ってくる生徒さんの場合、ほとんどが英単語をしっかり記憶していません。

そして自分自身で、英単語をきちんと覚えていないという自覚が希薄です。

多くの場合、彼らはなんとか単語を読むことはできます。

ほとんど単語が読めないという生徒さんもいますが、そういう生徒さんは「英語の長文、苦手です」とは決して言ってきません。

しかし、

「この単語は見たことがあるけど、意味はよく分からない」

とか

「こういう意味だったような気がするけど、はっきりしない」

という場合が実に多いのです。

そしてわたしが、

「この単語はこれこれ、こういう意味で、前にも出てきたでしょ」

というと、

「ああ、そうだった。思い出した。そうそう」

などと答えてきたりします。

しかし、彼らはそういう状態の理解度でも「分からない」とは思いません。

こういう単語が山のようにあります。

これではまともに英文を読めるはずがありません。

(次回に続きます)

「英語の長文、苦手です」という中学生 〜なぜ読めないのか〜 その2 2017/12/04

(前回の続きです)

分からないところがほとんどなくて、少しでも分からなかったり、理解の不十分なところがあると、「分からない」と自覚することは容易です。

しかし、分からないところが多すぎると、それはなかなか自覚することができません。

これは例えていうとこういうことです。

きれいに掃き清められた芝生に落ち葉が1枚落ちても気になります。

しかし、落ち葉がたくさんあるところに、50枚や100枚が新たに落ちても、それを気に留めることはありません。

そういう状態が彼らの頭の中にあるものと思われます。

それから「単語がなかなか覚えられない」と言ってくる生徒さんもいます。

「自分としてはいろいろやっているのに.....」

「書いたりしているのに.....」

などと泣き言とともに言ってくることが多いです。

そういう生徒さんに、

「では、そもそも英語から日本語にできて、日本語を見て英語が言えてということを、きっちりすべての単語に関してできなくてはならないという自覚はありますか?」

と返すと、彼らはたいていの場合、「.....」となります。

彼らは平均点の取れている生徒さんに比べて、物を覚えるのに時間がかかります。

であるならば、英単語の記憶には平均以上の人たちより時間をかける必要があります。

ましてや覚える対象は、日本語ではなく英語です。

日本語に比べてなじみが薄いのです。

であるなら、「しっかりきっちり覚えよう」と心に念じ、そして時間をかけなければ覚えられるものではありません。

どうやって覚えるのかという方法論はそれからの話です。

(次回に続きます)

「英語の長文、苦手です」という中学生 〜なぜ読めないのか〜 その3 2017/12/05

(前回の続きです)

また、彼らが「長文問題、きちんと答えられない」という背景には、彼らの文章読解力の不足があります。

例えば、本文には「アメリカは日本より大きい」と書いてあるとします。

設問には「日本はアメリカほど大きくない」と書いてあった場合、この2つの文章を「違う」というふうに誤読してしまうのです。

「アメリカは日本より大きい」ということと、「日本はアメリカほど大きくない」というのは、内容的に同じことを言っています。

しかし、彼らは「アメリカ」「日本」という単語が出てくる順番が違うことや、「大きい」「大きくない」が正反対のことを言っているために、誤って内容を解釈してしまうということがよくあります。

日本語で書いてある場合や、書いてある分野になじみのあることであれば、答えるのもまだ容易です。

が、英語で書いてあれば、ハードルは高くなります。

ましてやしっかり覚えている単語も少ないという現状もある以上、正解にたどり着くのは至難の業です。

公立高校の入試問題に出てくるようなものというのは、内容的にそれほど難しいことが書いてあるわけではありません。

だいたい小学4年生くらいの国語の教科書にある内容が英語で書いてあるというような感じです。

ですから、国語の入試問題に出てくる文章よりは、内容的にも随分易しいです。

ただ英語になると読み取るのに骨が折れます。

そこに入試で問う意味が出てきます。

高学歴のご父兄が犯しがちなミス 〜特に平均点の取れない中学生をお持ちの方へ!〜 その1 2017/12/06

今回のコラムでは、「高学歴のご父兄が犯しがちなミス」と題して述べることにいたします。

特に焦点を当てたいのが、平均点の取れない中学生をお持ちのご父兄です。

「高学歴」の基準はいろいろでしょうが、このたびは、そういう自覚のある方ということにします。

高学歴のご父兄が、平均点の取れない子息を見た場合、ご自身が中学生のころと比較し、大きな物足りなさやアラばかりが目に付くことと想像します。

「この子はいったい誰に似たんだろうか?」と、ご自身や配偶者の親兄弟の顔を思い浮かべたりした経験がおありの方がいらっしゃるかもしれません。

そうしたご父兄が陥りがちなこととして、平均点の取れない子息を見るとき、もどかしさのあまり、「あれが足りない」「あそこがきちんとできていない」「あれもやらせなくちゃ」と考えてしまうことです。

つまり、「足りていないこと」だけを見てしまいがちになってしまうのです。

高学歴のご父兄は、平均点の取れない中学生というのが、どうしてそういう結果になっているか、理解できません。

これは別にそういうご父兄を責めているわけではなく、指導のプロでもないご父兄なら、むしろ当然のことです。

わたしも指導現場にいて、多くの生徒さんに接したからこそ、いろいろと分かってきたのですから.....

(次回に続きます)

高学歴のご父兄が犯しがちなミス 〜特に平均点の取れない中学生をお持ちの方へ!〜 その2 2017/12/07

(前回の続きです)

わたしが学習指導をしていて感じたのは、「世の中には想像以上に学校のお勉強ができずにいる人たちがいる」ということでした。

そしてそれ以上に驚いたのは、その「できなさの度合い」でした。

特に平均に満たない生徒さんに接していると、人それぞれ度合いは違いますが、「どうしてここまで放置してしまったんだろう」「どうしてできていなくても、何とも思わずにいられるのだろう」と驚くことばかりでした。

高学歴のご父兄が平均点の取れない子息をご覧になった場合の心境というのは、わたしが感じたことと重複するところがあるように思います。

わたしの場合は、指導者という「他人」ですが、ご父兄の場合は、血を分けた子供です。

わたしの場合とは、切実さ・切迫感が違います。

そうした点を踏まえてご助言を申し上げると、平均点の取れない中学生は、あれこれやらせるのではなく、「やらせることを絞る」べきです。

あれこれやらせては絶対にいけないのです。

そして「足りていないところ」ではなく、「足りているところを確実にしていく」という風に考えていくべきです。

勉強に関していえば、平均点の取れない中学生は、あれこれ何でもこなせるほど器用ではありません。

第一、試験にある文章の意味がきちんと理解できていないのです。

「あれも足りない」「これも足りない」でいろいろやった結果、成績が向上するほど、彼らは生易しい状況にありません。

(次回に続きます)

高学歴のご父兄が犯しがちなミス 〜特に平均点の取れない中学生をお持ちの方へ!〜 その3 2017/12/08

(前回の続きです)

現状がそのようであるため、わたしが平均点の取れない中学生を担当する場合は、「何を教えるか」ではなく、「何を教えないか」をまず考えます。

そして留意しているのは、「菊池がウンザリするほど繰り返しをしてもらう」ということです。

彼らは、前回申したように、試験にある文章の意味がきちんと理解できません。

知らない言葉、分かったつもりになっている言葉が山のようにあります。

そのようなわけで、口でいろいろと、ああだ、こうだと説明しても、すぐに抜けてしまいます。

そのため同じ間違いを同じように彼らは幾度となく繰り返します。

そして、しばらくは覚えていても、時期がたつと、同じ間違いを同じようにちょこちょこやります。

そうなれば、「講師が説明する→生徒さんが考える→生徒さんが演習する」ということを、わたし自身がウンザリするほど繰り返す以外に成績を上げる方法は存在しません。

特に家庭教師となると、塾や個別指導に通う生徒さんに比べて、平均点の取れない中学生を担当する機会は多くなります。

彼らにしてみれば、満点を取らなくてもいいのです。

前の成績よりも、少しでもいいから上がることができればいいのです。

それが彼らの自信につながります。

あれこれいろんなことに手を広げるのは、成績優秀な人たちがやればいいことです。

「動画で雨か嵐か」 〜受験における父親の役割〜 2017/12/08

仙台一高 〜内申書を見ないという「都市伝説」〜 その1 2017/12/09

先般、あるご父兄の方から、「一高の入試では、本番で点数が取れればよくて、内申書を見ないって聞いたのですが、ほんとうですか?」というお尋ねがございました。

実は2年前にも、「一高は内申点は低くとも関係ないから大丈夫だって聞いたので.....」というご父兄のお話を聞いております。

そこで、今回のコラムでは、わたしがこの件に関して考えるところを記します。

まず、結論を申し上げますと、「本番で点数が取れればよくて、内申書を見ない」ということは「あり得ない」と考えています。

「内申書を見ない」というのは、都市伝説の域を超えるものではありません。

そもそも、一高は「(内申書):(本番)=3:7で判断する」と県の教育委員会が発表している選抜基準に記してあります。

ということは、「内申書を見ない」ということはあり得ません。

一高は県立の学校です。

そういうところが、基準に基づかずに勝手なことをしていたら、のちのち大変なことになります。

基準が外部に発表されていないということであれば、現場の判断でいかようにもなるかもしれません。

しかし、入学者を選抜する先生方は、公務員です。

わたしは、現場の先生方が持つ「公務員としての良識」を信じます。

(次回に続きます)

仙台一高 〜内申書を見ないという「都市伝説」〜 その2 2017/12/10

(前回の続きです)

同じナンバースクールでも、二高や三高について、前回述べたような「都市伝説」は耳にしたことがありません。

宮一・二華もそうです。

では「なぜ一高だけが?」と考えますと、前期選抜の出願基準にあるのではないかと思われます。

一高の前期選抜の出願基準は、内申点のしばりがありません。

二高が平均評定4.8以上、三高が4.3以上となっているのと比較すると対照的です。

それゆえ一高は、前期選抜でいつも最高倍率を記録しています。

しかし、出願できるということと、実際に合格するというのは別の話です。

「前期選抜に内申点のしばりをかけない」ことと「内申書を見ない」というのは、全く別のことです。

「前期選抜に内申点のしばりをかけない」

→「一高は内申書を軽視?」

→「本番で取れればOK?」

→「内申書を見ない!」

という、かなり無理な類推がご父兄のほうにはあるのかもしれません。

入試は厳正なものです。

その点が混同されてはなりません。

確かに一高はオープンキャンパスの席上でも、先生方は「うちは本番重視」ということをおっしゃっています。

しかしこれは、二高も同じです。

上述した点に加え、これまで世間一般に受けとめられている一高の学風とあいまって、「内申書を見ない」と考えられているのかもしれません。

(次回に続きます)

仙台一高 〜内申書を見ないという「都市伝説」〜 その3 2017/12/11

(前回の続きです)

ただ、これまでわたしが実際に担当したり、見聞する限りにおいては、内申点が低くとも、一高に合格している例はあります。

例えば、わたしは平均評定が4に満たない受験生が、本番で高得点をとって、合格したという例を知っています。

その生徒さんは、1年生のときに不登校などがあって、内申の高評価が付きませんでした。

しかし、以後、きちんと通学するようになり、3年生になってメキメキと頭角を現してきました。

本番だけを見れば、二高も合格できた可能性があります。

県の発表によれば、入試の選抜は、2回に分けて行われています。

その際、第2回目の選抜については、「調査書の記載事項を用いて総合的に選抜する」となっています。

「総合的に」というところが、どのようにも解釈できそうです。

しかし、選抜方法を見ると、内申点を勘案したものとなっています。

「内申が低くとも合格した」というのは、結果としてそうなる場合があるということです。

内申点を見ない方式にはなっていません。

他校にもそうした例はあるのかもしれません。

一高が人の口の端に上るのは、それだけ注目度の高い学校だからです。

そして「総合的に選抜した」ということになれば、その理由というのを明らかにしておかなくてはならないはずです。

そういう理由を書面等で学校はきちんと残している可能性があります。

というより、わたしが県の入試管理の責任者であれば、現場にそうさせます。

さて、実際のところはどうなのでしょうか?

教育コラム「雨か嵐か」とツイッターの舞台裏 〜ご父兄のお尋ねにお答えします〜 その1 2017/12/12

弊コラムならびにツイッターにつきましては、現在担当しているご父兄、また子息の受験に役立てたいご父兄など、多くの方がお読みくださっているようです。

いろいろと活用していただいているのは、ありがたいことだと感じています。

今回のコラムでは、弊コラム・ツイッターに関して、ときどきご父兄からお尋ねのあることにお答えすることにいたします。

まず、ときどきあるご質問が、「コラムの題『雨か嵐か』ってどういう意味なんですか?」というものです。

種明かしをしますと、これはわたしの出身高校での第一応援歌というべき歌の題からそのままパクリました(笑)

コラムを書こうと思い立ったとき、名無しの権兵衛ではわたしとしても気持ちを込めることができません。

そこで「題をつけようか」と考え、浮かんだのが、高校生のころひっきりなしに歌った「雨か嵐か」です。

困難に立ち向かって、やっていこうというわたしなりの気持ちの現れです。

その歌は↓のとおりです。

次にあるご質問というのが、「どうやって題材を探すのですか?」ということです。

これについては、新聞・テレビなどのマスコミやインターネット、指導中に感じたことで「これはネタになりそう」ということをすぐにメモするようにしています。

いろんなところに殴り書きをするので、ときどき自分で書いた字が自分で読めないことがあります(笑)

中身については、題の通り「教育コラム」です。

受験情報が中心にはなりますが、それ以外に「教育」という観点から必要と思われるものも扱っています。

そもそもご父兄にとって、子息の受験というのは「子育ての一環」です。

子育ての中で受験が大きな領域を占めるのは異論のないところでしょうが、しかしそれがすべてではありません。

弊コラムでは、そのあたりにも光を当てるようにしているつもりです。

(次回に続きます)

教育コラム「雨か嵐か」とツイッターの舞台裏 〜ご父兄のお尋ねにお答えします〜 その2 2017/12/13

(前回の続きです)

ツイッターにつきましては、コラムに比べて自由度が高いです。

もちろん受験関連のものが多いですが、それ以外にも「受験に関係ありそうな、なさそうな小ネタ」のようなものも取り上げています。

わたしの位置づけとしては、コラムが「やや重め」、ツイッターが「やや軽め」です。

コラムは下書きをして、パソコンに入力した後、書いた文章の音読を2度行って文章の推敲をしています。

一方、ツイッターは、1回サラッと目を通す程度です。

つぶやく内容については、書き溜めをしている場合もありますが、ふと思ったときにアップする場合もあります。

また、ネット上にある受験関連の記事も積極的にリツイートしています。

ツイッターに関しては、各所よりわたしのツイートをご覧になった方が、反応やコメントをくださっています。

いろいろと参考になります。

ほんとうはコラムのほうにもコメント欄を設けたほうがよかったのかもしれません。

当初はそうしようとしていました。

しかしホームページを管理している業者さんから、「コメント欄を設けていると、怪しいサイトのページへのリンクを貼られたり、サイトが荒れる可能性があるのでるので、やめたほうがいい」といわれ、それに従ったという経緯があります。

それが正解だったのかどうかは分かりません。

もし弊コラムに意見があるときには、メールででもご連絡いただければと思います。

今後もご父兄の目線に立って、書いていきます。

中2生・高2生の皆さんへ 〜「まだ1年弱ある」か「もう1年切っている」か〜 その1 2017/12/14

今、わたしを含む受験関係者の大きな関心事は、受験生が目指す入試です。

大学入試ですと、もうすでにAO入試の結果が発表になっています。

年が明けて、中学入試、私立高校の推薦入試、センター試験と立て続けに「その日」がやってきます。

中2生・高2生の皆さんは、先輩方がシャカリキになっている様子を他人事のようにとらえている人が多いかもしれません。

今のうちは確かに「他人事」ですので、そう思ってもらって結構です。

しかし、そう言っていられるのもそんなに長くありません。

「まだ1年弱ある」と考えるか、「もう1年切っている」と考えるかで、とらえ方が違います。

受験関係者としては、誰しもが「もう1年切っている」と考えてほしいところです。

ただ、わたしはその人の性格に合わせて、分けてとらえるべきだと思います。

受験に合わせて確実に頑張れる人は、「まだ1年ある」と考えるのがよいでしょう。

今のうちから焦って「あれも足りない」「これもやらなきゃ」とばかり考えると、精神衛生上よくありません。

そういう人は、「まだ1年弱ある」と思うと、少し余裕が出てきます。

こういう人は少数派でしょうから、今のペースで着実にやっていくとよいです。

一方、圧倒的多数の人は「もう1年切っている」と考えるべきです。

中3になりたての4月は、春休みが7日くらいまであります。

授業が始まると思いきや、健康診断とか、各種オリエンテーションなど諸行事で授業がつぶれまくります。

おまけに土日は休みです。

そして下旬からはゴールデンウィークが始まります。

4月はまともに授業が進みません。

ようやく落ち着くのが、中体連総体が終わる6月中旬以降です。

その後、すぐに夏休みが始まります。

夏休みが終わったと思ったら、学校のほうからは進路希望調査を出すようにとせっつかれます。

(次回に続きます)

中2生・高2生の皆さんへ 〜「まだ1年弱ある」か「もう1年切っている」か〜 その2 2017/12/15

(前回の続きです)

今、中学のことを書きましたが、高校のほうはもっと時期が早いです。

そういうわけで、わたしは12月に入ると、中2生・高2生の生徒さんには受験生として接します。

その際、あえて「君たちは受験生ですから.....」と声高に言うこともあります。

また「受験生なんですから、このくらいの量はやって当然」という具合に、しれっと言うことも多いです。

生徒さんは、当初はギョッという反応を見せます。

まあ、これはしかたがないでしょう。

しかし、スタートは早ければ早いほどいいのです。

陸上競技や水泳では号令前のスタートはフライングとなってしまいます。

受験に関しては、むしろフライングするくらいでちょうどいいのです。

また、特に中3生を見ていると、「この生徒さん、せめて半年前から見ることができていたら.....」と感じることが毎年あります。

家庭教師は業態上、塾に比べて、より「重症度の高い」生徒さんに接する機会が多いです。

とはいうものの、ギリギリになって駆け込んできて、「何とかしてください」と言われても、できることは非常に限られてきます。

「早めのスタートを切るように」というのは、耳にタコができるほど聞かされていて、中2生・高2生の多くの人は聞き流しています。

しかし、これは受験関係者による「売らんかな」の宣伝という側面ばかりではありません。

現場に接していて切実にそう思います。

他人がボーッとしているときこそ好機です。

そのほうが間違いなくよい結果が出ます。

赤点高1・高2生の数学 〜なるべく早く指導者につくべきです〜 その1 2017/12/16

先月20日過ぎから今月初旬にかけて、多くの高校では2学期中間試験が行われました。

高3生は卒業後の進路のことで頭がいっぱいで、この中間試験は差し詰め「消化試合」といった風です。

一方、高1・高2生にとっては、定期試験が引き続き重要であることは論を待ちません。

結果はもう出ているところがほとんどで、赤点を取ってしまったという人もかなり多くいるはずです。

そうした流れを受けて、今回は数学で赤点を取ってしまった高1・高2生が今後どうすべきかを書くことにいたします。

結論を申し上げますと、赤点脱出のためには、なるべく早く適切な受験関係者の指導を受けるべきです。

確かに「何とか一人で頑張って脱出する!」という手立てもないわけではありません。

しかし、そういうことができる人は5%もいないでしょう。

95%の人は、独力で何とかしようと考えないほうがいいです。

だいたい、一人で頑張って赤点を脱出できるほどの人というのは、もともと実力があるか、非常に意志の強い人です。

ナンバースクールあたりに通っている人でなければ、相当に困難です。

そこ以外の人は、「一人で何とかしよう」と考えないことにしましょう。

では、どういう受験関係者がいいのかとなりますが、個別指導塾あるいは家庭教師の二択です。

予備校の授業となると、一般入試に向けたものであることが通例です。

高校は中学と違って、学校ごと、あるいは文系・理系で同じ高校生でも履修している内容は様々です。

となれば、頼むところは、個別指導塾あるいは家庭教師になります。

(次回に続きます)

赤点高1・高2生の数学 〜なるべく早く指導者につくべきです〜 その2 2017/12/17

(前回の続きです)

これまでやってきた高校生の数学の赤点指導の経験から申せば、だいたい「症状」としてはほとんど同じです。

高校1年生で履修する6月以降から先の蓄積がまるでありません。

泉高校とか、向山高校のようなところの生徒さんであっても、そこからの知識がまるでなく、教科書の例題がまともに解けないことはざらにあります。

彼らにしてみれば、ほんの数か月前まで、教科書の例題が解けないなどということはあり得なかったはずです。

しかし現実とはかくも厳しいのです。

新入生として高校の授業を受けていて、部活動やら通学時間の長さからついつい勉強をやらずに過ごしてしまいます。

おまけに学校のほうからは、年4回の定期試験以外に、週末課題だ、模擬試験だ、実力試験だと、ひっきりなしに上から積み重ねられます。

そうなると、他の教科であれば、何とかなっても、数学は一度つまずいてしまうと、「何とかしよう」「何とかしなくちゃ」という意志が薄れてきます。

そして勉強にはあまり身が入らなくなり、他の教科にも影響を及ぼしてしまいます。

逆に数学が少しでもよくなると、他の教科にもいい影響を及ぼすようになる場合が多いです。

生徒さんの顔色にも生気が返ってきます。

数学とはそうした意味で、「毒にも薬にもなる」という実に不思議な教科です。

(次回に続きます)

赤点高1・高2生の数学 〜なるべく早く指導者につくべきです〜 その3 2017/12/18

(前回の続きです)

もちろん、数学を早々に切ってしまって、他の教科の学習に集中しようという考えもあります。

私大文系の一般入試を受けるという人ならばそれでいいです。

その代わり、自分の受験科目は徹底的に学習しなければいけません。

それができるという人なら、そうしたほうがいいです。

しかし、わたしの見る限り、そのようにできる人というのは、そんなに多いわけではありません。

「自分は数学を切って、これだけやりました」という「成功体験」は、万人に当てはまるわけではないのです。

成功した人というのは、数学を切ったということを自覚し、しっかり頑張り抜けた人たちです。

「数学を切った」だけで終わりにしたわけではありません。

ところが、数学を切ってしまうと、数学を学習しなくなるだけで、あとの勉強はこれまで通りのペースという人が実に多いのです。

それでは、数学を切った意味がなくなります。

指定校推薦を狙うという人は、評定が物を言います。

私大文系の指定校推薦狙いという人は、数学の苦手な人が多いのは確かです。

であれば、なおのこと、推薦で優位に立つには、数学に取り掛かるしかありません。

そうなると、数学をまるっきり切ってしまうというわけにもいきません。

「数学は『生かさず殺さず』で」という考えもなくはないですが、すっぱり切ってしまうと、「生かす」ことは決してできません。

勉強をせずに高校数学が「生かさず殺さず」でできるほど、甘いものではないからです。

「動画で雨か嵐か」 〜高校受験 参考書の選び方〜 2017/12/18

動画がきちんと表示されない場合はこちら↓

平成29年12月度 対抗バトル 入賞者発表! 2017/12/19

恒例となりました「対抗バトル」の結果は以下のようになりました。

(定期試験の部)

仙台市泉区 中学2年 H.Kさん

☆前回比 14位アップ 改善率11.7ポイント

今回はH.Kさんを「英雄認定」いたします。

H.Kさんは、とてもよく頑張っている生徒さんです。

日々の学習をそつなくこなしています。

志望校もはっきりと定めたようです。

それに向かって更に積み増しを図って下さい。

指導開始当初は、やや取りこぼしのあるのが見受けられました。

そしてそれゆえの伸び悩みがありました。

そういうミスをできる限り少なくした結果が今回の受賞となりました。

ミスをゼロにすることはできません。

しかし少なくすることはできます。

ファインプレーをして難しい問題が解けても、易しい問題で取りこぼしていては、帳消しになってしまいます。

創意と工夫で、ミスを少なくするよう心がけてください。

H.Kさん! あなたの努力に心から敬意を表します。

志望校への合格の道は苦労が多いと思いますが、あなたならきっとかなえられることでしょう。

せっかく来年は受験をするのです。

いい結果が欲しいですよね。

入試まであと1年ちょっとあります。

本番当日に最高の力が発揮できるよう、今から着実に力を蓄えていってください。

応援します!

公立高校入試新制度に関する考察 〜変わる点・変わらない点〜 2017/12/20

去る18日、県教委から新たに実施される公立高校入試制度が発表になりました。

詳細につきましては、こちらより閲覧できます。

また新聞報道により、この新制度に至った経緯が語られています。

変更点については以下の通りです。

1.これまで前期選抜・後期選抜の2回行われてきた入試を、平成32年度(2020年)より一本化する。

実施は3月上旬。

2.対象は、現在の中1生からで、中2生は現在の制度のままとなる。

3.3月上旬に実施される試験で、「第1次審査」を行い、そこから漏れた受験生の中から「第2次審査」を行う。

4.他の点については、おおむね現行通り。

今回発表のあった制度は、11月に発表された原案とほぼ同じです。

以前、原案について県教委から発表があったとき、ご父兄からお尋ねのあったのが、「1回の試験で2回選抜を行うというのはどういう意味なのでしょうか?」ということでした。

そこで、上記3に記したような書き方をしてみました。

この「第1次審査」「第2次審査」で用いられるのが、「共通選抜」「特色化選抜」です。

「共通選抜」というのは、今、多くの学校で行われている方式です。

「特色化選抜」というのは、決定された案を見る限り、各高校の裁量が現制度よりも大きくなっています。

もちろん、制度としてはあるが、大きくなった裁量を学校がどう用いるかは、学校ごとの判断になります。

分けても、今回注目すべきは、仙台一高・仙台二高がどういう「特色化選抜」を打ち出してくるかです。

制度上は、今以上に内申点評価を低く抑え、本番での出来が物を言うシステムにできます。

これにより、何らかの事情で内申点は低いが、得点力のある人の救済になればと考えています。

「特色化選抜」は、来年秋ごろに発表される予定です。

受験関係者が見た附属中 〜公立中・中高一貫校との対比〜 その1 2017/12/21

宮城教育大学附属中学校(以下、附属中と記します)は、去る19日、入学試験でした。

受験生の皆さん、お疲れさまでした。

今回のコラムでは、入学後の附属中における学校生活はどういうふうになるのかということを、一般の公立中学や中高一貫校と比べながら、申し述べることにいたします。

まず、一般の公立中学と同じ点を述べます。

進度やカリキュラムは、双方ともほぼ変わりません。

生徒たちは高校受験をすることになります。

この点が中高一貫校と異なります。

附属中は二華中や青陵中、ウルスラなどと異なり、「附属高校」がありません。

それゆえ、物理的に高校受験を目指すしかありません。

また、中高一貫校は、高校受験をせず、大学受験に目が向いています。

こういうところですと、進度が速く、先へ先へと進みますが、附属中はそのようなことがありません。

他の公立中に比べて、特に授業の進みが速いということもありません。

以前、附属中の使用している理科の教科書は啓林館であり、他の公立中が採用している東京書籍と、履修する単元の順序が違っているということがありました。

現在は、附属中も東京書籍を使用しているので、「周りと同じ」です。

ただ、社会に関しては、1・2年生で、歴史と地理を平行して学習します。

他の多くの学校は、歴史と地理を交互に学習しています。

その点が異なるくらいです。

(次回に続きます)

受験関係者が見た附属中 〜公立中・中高一貫校との対比〜 その2 2017/12/22

(前回の続きです)

それから一般の公立中学とは異なる点もあります。

ここでは3点に絞って申し上げます。

第1点目が、一般の公立中学と比べて、成績優秀者が多いです。

附属小学校から上がってくる人、中学から入試を経て入学する人双方とも「選良」が多く、学習環境には恵まれています。

実際、毎年38%前後がナンバースクールに進みます。

特に二高への合格者は多く、今年3月の合格者は35名です。

二高の定員が1学年320名ですから、1割以上は附属中の出身者で占められています。

「宮城教育大学附属中学」というより、「仙台二高附属中学」というほうが、実態に合っているかもしれません。

学校で実施する実力試験の結果を見ても、一般の公立中学に比べて、平均点は、5教科で80点程度は高いです。

点数の分布を見てみると、ナンバースクールを狙える層というのが一定数います。

それに続く層、みやぎ模試偏差値でいうと、55−60当たりの層が一般の公立中学に比べてかなり厚いという印象です。

そしてそれより下という人たちがほとんどおらず、下位のほうに若干の山があります。

他の公立中学とはこの点が違います。

ただ、昨年度から、小学校からの入学者に関して、入試が厳格化されたことになっているので、今までの状況とは若干異なってくる可能性があります。

(次回に続きます)

受験関係者が見た附属中 〜公立中・中高一貫校との対比〜 その3 2017/12/23

(前回の続きです)

第2点目として、一般の公立中学と定期試験の回数が異なります。

一般の公立中学は定期試験を年4回実施します。

一方、附属中は年3回の実施です。

受験関係者から見ると、年4回の定期試験というのは、定期試験ごとに範囲が広くなったり、狭くなりすぎたりします。

日程の都合上、それもやむを得ないものなのですが.....

一方、年3回の実施というのは、期間ごとの範囲がだいたい同じです。

そういう意味では附属中の場合、理にかなっているといえます。

とはいうものの、年3回の実施ということになれば、1回当たりの試験範囲は、一般の公立中学に比べて、広くなります。

それゆえ、試験を受ける生徒さんの立場から見ると、年3回の実施というのは、よりハードといえます。

範囲が一般の公立中学に比べて広いので、その分、広い範囲を学習しなくてはならないからです。

附属中近隣の学習塾では、一般の公立中学とは別に、試験対策として「附属中シフト」を組んでいるところもかなりあります。

試験問題としては、他の公立中学とそう大きく変わるものではありません。

ただ、教科や担当の先生によっては、ちょっと難しめの問題を意図的に出しているという印象を受けます。

附属中の属性を考えると、それも当たり前なのですが.....

(次回に続きます)

受験関係者が見た附属中 〜公立中・中高一貫校との対比〜 その4 2017/12/24

(前回の続きです)

第3点目として、定期試験対策のための副教材ワークは配付されない場合が多いということです。

一般の公立中学校は、教科書とは別に副教材ワークが配られます。

先生方によって対応は違いますが、試験範囲の箇所を課題として出し、提出義務を課している場合がほとんどです。

それが内申点の評価に大きくつながっています。

一方、附属中の場合は、そうした副教材ワークは必ずしも配られません。

学年や課目によっても対応は違いますが、理数系の科目は配付があり、文系の科目は配付がありません。

理科で配られている副教材ワークは、入試問題を集めた高度なもので、一般的な定期試験対策ではありません。

これをしっかりこなすのは、上位の生徒さんでも大変でしょう。

ということは、定期試験のための学習は、先生の指示によるのではなく、自ら動いてやらなくてはならないということです。

附属中は通塾率も高く、「対策は塾のほうで手当てをする」というのが、半ば「お約束」になっているような印象を受けます。

学校の方針がそうだから通塾率が高くなっているのか、通塾率が高いから学校としてもそういう方針を採っているのかは、卵が先か、鶏が先かという議論と同じで判然としません。

附属中の生徒、ご父兄は意識の高い人が多いので、学校としてもそういう意識を上手に学校運営に取り入れているようです。

成績を上げるコツ 〜「徹底した正攻法」以外にありません〜 その1 2017/12/25

このところ、大相撲のことが何かと世間で取りざたされています。

特に貴乃花親方の言動に注目が集まっています。

そこでふと思い出したのが、貴乃花vs朝青龍の動画です。

これは、平成14(2002)年秋場所の対戦で、貴乃花は長期休場明けでした。

引退をささやかれる中での一番です。

動画再生回数は、実に850万回を超えます。

https://youtu.be/tbtd5iUpu34?t=3m50s

これを見れば分かるように、貴乃花はまさしく横綱相撲です。

朝青龍もすばらしいです。

両者とも実に堂々と戦っています。

今回、なぜこのような話を持ち出したのかと言えば、「あれこれ言っても正攻法は強い!」ということです。

日々の学習もそれと同様、結局のところ、最も成果の上がるのは「正攻法」です。

世の中には、ちょこちょこっとやれば、たちどころに成績が上がるような言説を振りまいている人たちがいます。

しかし、わたしのような受験関係者から言わせると、「???」としか見えません。

そんなに簡単に成績が上がるのなら、なぜこれほど世の中に塾やら、家庭教師やら、通信教育やらといった受験産業が至る所に存在しているのか、どうしても説明がつきません。

簡単に成績が上がらないからこそ、わたしのような者がいるのです。

もちろん、ご父兄や生徒さんの心理としてはよく分かります。

「そんなに簡単に成績なんて上がるものではない」と分かっていながら、そういう宣伝文句を見ると、飛びつきたくなります。

「簡単! ダイエット!」などという本が、世の中に多数出回っているのと同じです(笑)

(次回に続きます)

成績を上げるコツ 〜「徹底した正攻法」以外にありません〜 その2 2017/12/26

(前回の続きです)

以上のようなことを踏まえ、わたしが指導の際に行っているのは「徹底した正攻法」です。

定期試験や模擬試験の解き直し、教科書の文章をきちんと読む、文字はきちんと書く、誤った原因の確認、そして記憶等々.....

さらに、繰り返す、繰り返す、繰り返す.....

ほんとうにこれをいかに地道にこなすかです。

成績を上げるには、「徹底した正攻法」しか存在しません。

ちょこちょこっとやれば、ホイホイと成績が上がるような方法がほんとうにあるのなら、わたしは大枚をはたいてその方法を入手したいと切に思います。

一方、ネット上で、「これを使えばたちどころに成績が上がります」という教材をいくつか見たことがあります。

結構な金額がかかるようです。

しかし、わたしの目から見て、「これを使えば、楽に成績は上がるぞ!」と確信できるようなものを目にしたことがありません。

市販されているものや、塾の教材とどのように違うのか、そこが今一つ判然としません。

「これをやれば、成績は上がります!」という教材を使って、成績が上がった人がいるというのは、ほんとうなのでしょう。

たぶん.....

ただ、この方法にしても、それを使って学習するということが必要です。

使わなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

ダイエットの本を各種取り揃えたところで、それを実践しなくては決して痩せることがないのと同じです。

地道にやる方法というのは、地道なだけに、やっていて面白みがありません。

我慢強さと強い意志が必要です。

(次回に続きます)

成績を上げるコツ 〜「徹底した正攻法」以外にありません〜 その3 2017/12/27

(前回の続きです)

前回まで述べた「徹底した正攻法」には、当然のことながら「効率のよい方法」というのも含まれます。

「徹底した正攻法」を突き詰めていくと、自然と「効率のよい方法」に行きつきます。

「効率のよい方法」というのは、「結果が出る学習法」ということです。

そして「結果が出る学習法」というのは、「学習したものをいかに途中でこぼすことなく、試験場まで持っていけるか」ということに尽きます。

ですから、当然のことながら、効率のよい方法というのは、勉強せずに済む方法ではありません。

そこのところを取り違えている人が非常に多いように思います。

また「効率のよい方法」というのを気にする必要があるのは、「平均点の取れている人」です。

これに達しない人は、仮に「効率のよい方法」を頭で分かっていても、十分に実践できません。

そういう人は、「効率のよい方法」を気にする前にすべきことがあります。

それは、「次々と出てくる事項をしっかり覚えなくちゃいけないんだ」ということをよくよく肝に銘じて学習に臨むことです。

あとからあとから出てくる英単語、専門用語、公式などなど。

身も蓋もない言い方をすると、平均点が取れていないのであれば、「効率のよい方法」をうんぬんするのは、「十年早い」のです。

まあ、ドラえもんの道具にある「暗記パン」のようなものがあれば、多少は試験も楽になります。

しかし、それを使っても、演習量をしっかりこなさなければ、実際の試験ではあまり役に立たないでしょう。

試験はそんなに甘いものではありません。

定期試験の過去問をファイリングしない理由 その1 2017/12/28

以前、あるご父兄から「子供の学校の定期試験の過去問、お持ちでないでしょうか?」というお尋ねがございました。

定期試験の過去問に関しては、わたしなりに考えるところがあります。

ちょうどよい機会でもありますので、今回のコラムで取り上げることにいたします。

学習塾では通ってくる生徒さんが所属する学校の過去問をファイリングして、学習に役立てているところが多いようです。

わたしの場合は、結論を申しますと、定期試験の保管はしていません。

理由としては、主に2点あります。

第1点目は、家庭教師という業態柄、学習塾に比べて、所属する生徒さんが地域・学校とも多岐にわたるからです。

学習塾であれば、だいたい近隣の学校というところが大部分です。

一方、わたしの場合は非常に範囲が広いです。

現在、生徒さんは高校3年生から小学4年生までいます。

大学受験の一般入試を考える生徒さんから、高校入試、中高一貫校、中学受験など、実に様々です。

よって、定期試験のファイリングしようとすると、かなりの大仕事になります。

また、同じ学校の人ばかりを担当するとは限りません。

「かけた労力」と「役立つ確率」を考えると、どうしても「かけた労力」のほうがまさってしまうと考えています。

(次回に続きます)

定期試験の過去問をファイリングしない理由 その2 2017/12/29

(前回の続きです)

第2点目としては、定期試験に関して、公立中学ならば、どの学校もそう大きく違うところはないと考えるからです。

確かに、附属中や五橋中といった仙台市内の中心部にある中学校と、同じ仙台市内でも、郊外にあるところでは、難易度の面で両者にバラつきがあります。

それをもって、「差はある」「そこにファイリングの価値がある」とすることができるかもしれません。

しかし、いずれにせよ、学校から配付される副教材ワーク、あるいはそれを補うものとして、流通している教材をやれば、両者とも十分に対応が可能です。

基本的な問題は、副教材ワークで間に合います。

難しい問題も出題はありますが、その際は市販あるいは学習塾での教材で演習を積んでおく必要があります。

こういう問題は、定期試験の過去問を分析する以上に、そういった教材での演習が大切です。

もちろん、定期試験の過去問演習をやればやったで、効果はあります。

「過去問をやっている」という安心感も得られるでしょう。

が、それをやらずに副教材ワークや別教材の演習をやったからといって、結果が悪くなるのかと言えば、決してそんなことはありません。

また、中高一貫校や高校の定期試験は、作成する先生、所属する学校で、百花繚乱といった趣きです。

特に、進学校とされるところの定期試験は、差し詰め「ミニ実力試験」という感じです。

まあ、わたしも学習塾を開くようになれば、生徒さんが通ってくる学校の定期試験のファイリングは考えることになるでしょう。

「お正月前14時間学習会」レポート&今年1年ありがとうございました 2017/12/30

27日、および29日の2日間にわたって、「限定6名まで! お正月前14時間学習会」を開催しました。

参加人数の内訳は以下の通りでした。

(27日)

中1 1名 中2 3名 中3 1名 高2 1名

(29日)

中1 2名 中2 2名 高2 2名

今回の学習会では、受験生が過去問対策、それ以外の生徒さんは、主として冬休みの学校課題、これまでの復習を中心に演習しました。

会場にはこんな表示がされていました。

学習にいそしんでいる生徒さんの様子です。

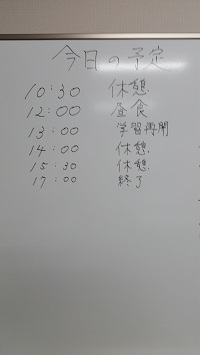

学習会はこんな予定で進めました。

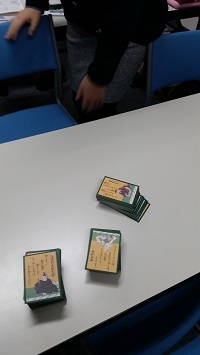

休憩時間には、恒例となったゲーム大会をしました。

今回は、「坊主めくり」と「uno」です。

「uno」は簡単なルールで、多くの生徒さんになじみがあります。

「坊主めくり」については、知らない生徒さんがほとんどで、やったことがあるという人はいませんでした。

「坊主めくり」は、「uno」以上にシンプルなルールで、非常に盛り上がりました。

学校の国語の授業では、百人一首の歌を扱います。

暗唱したりする学校もありますが、「坊主めくり」はさすがに授業ではやりません(笑)。

そのためか、「こんな遊びがあるのか!」という生徒さんがほとんどでした。

休憩をはさんでゲームを3度行い、1位の生徒さんには賞品を出しました。

わたしが学習会をしていて感じるのは、生徒さんの意識の高さです。

皆さん、真剣に取り組みます。

学習会は、人数を6名に限定しており、わたしがすべて目配りをしています。

私語は全くありません。

まさしく「学習する環境!」です。

初めて参加した生徒さんの話を聞くと、「思ったより短かった」という声がかなり聞かれました。

それだけ集中できていたということです。

この経験を今後につなげていってもらえればと思います。

年内中の指導は、昨日が最後で、1月3日から始動します。

弊コラムも、年内中の配信は今回が最後です。

1月3日から再開の予定です。

今年1年、多くの方々に支えていただき、心より感謝申し上げます。

どうぞよいお年をお迎えください。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日