〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

そんな男に女が惚れると思うか? 女に惚れられるような男になれ! その1 2022/03/01

先日来、中学生の多くは期末試験が終わりました。

答案が点数とともに返ってきています。

そんな中、「どうもピリッとしてないなぁ」と感じた男子に対して、わたしの思うところをぶつけてみました。

わたしがそこで語ったことは、短く言うと

「女に惚れられるような男になれ!」

「やることをビシッとやれる男はカッコイイ!」

ということです。

以下、彼に語ったことを書いてみます。

・・・・・勉強でもスポーツでも何でもいいんですけど、やるべきことをビシッッとできてる男ってカッコいいでしょ。

まあ、今のうちは、男でも、顔のきれいな人のほうがモテるでしょう。

やるべきことをやらないで、何でも中途半端にしていても、何とかはなるんですよ。

学生のうちは。

今のうちは。

でも、学校を卒業して、社会に出るころには、違ってきますよ。

例えば、20代の男子で、正社員になって働いてる人って、100人中どのくらいだと思います?

約70人です。

つまり100人中30人は、契約社員とか、派遣社員とか、アルバイトなんかで身分が不安定なんです。

そういう人が、3人に1人ですよ。

正社員と同じような仕事をしてても、ボーナスがなかったり、契約が1年更新だったりするんですよ。

そういう人が20代男子で3人に1人なんですよ。

(次回に続きます)

そんな男に女が惚れると思うか? 女に惚れられるような男になれ! その2 2022/03/02

(前回の続きです)

中学生くらいなら、顔のきれいな男子のほうがモテるでしょう。

でも、学校を卒業すると、女の子は違ってきますよ。

実際、わたしは女の子の生徒さんたちに聞いてみました。

「顔がきれいな男子で、正社員でない非正規雇用の人、どう思います?」

そしたら、女子の答えはみな同じ。

「友達としてなら付き合ってもいいけど、結婚となると微妙かな.....」

もう1回言いますよ。

「友達としてなら付き合ってもいいけど、結婚となると微妙かな.....」

そうでない女の子もいるんでしょうが、まともな女の子なら、そう考えるでしょうね。

逆の立場になって、キミが女の子なら、いくらカッコよくたって、収入がしっかりしてないとか、身分がしっかりしてないとか、そういう男と結婚したいって思います?

まあ、正社員でも、性格が悪かったりしたら結婚は無理ですが、いくら性格がよくても、きちんとした身分でないと、女の子にハジカレちゃうんですよ。

大多数の女の子たちは、口に出して言わないけど、そんな風に考えてますよ。

実際、結婚してない男の人の割合って、大卒の男子が一番低くて、専門卒、高卒.....ってなっていくほど、高くなっていくんです。

結婚だけが人生でないけど、世の中って、そうなってるんですよ。

(次回に続きます)

そんな男に女が惚れると思うか? 女に惚れられるような男になれ! その3 2022/03/03

(前回の続きです)

勉強にしても、スポーツにしても、やることをキチンとできなくちゃ、学校出ても、使い物にならないでしょ。

今のうちだけですよ。

やることやらなくても許されるのは。

学校で通信票につく数字が少し下がるだけ。

これって、痛くも痒くもないでしょ。

学校ならそれでいいんですよ。

社会に出たら通用しないでしょ、そういう人間は。

やるべきことをやらず、何となく過ごしていて、女が惚れると思います?

そんな男に?

何度も言いますけど、顔がきれいなだけでモテるのは今のうちだけですよ。

やるべきことをビシッとやる男がカッコいいんですよ。

だからキミのお父さんは、カッコいいんです。

きちんとお母さんと結婚して、仕事をして、家庭を築いてるから。

キミのお父さんだって、お母さんを惚れさせたからこそ、キミの家があって、キミがいるわけでしょ。

やるべきことをビシッってやって、カッコいい男になったほうがいいと思いますよ。

何度も言いますが、今の世の中、3人に1人は正社員になれないんです。

男であっても。

キミは女の子を見るとき、「将来、この子は正社員になるかならないか」なんて考えない。

「かわいいか、そうでないか」だけを考えてるでしょ。

でも、女の子は違うんですよ。

ここを考えるべきでしょうね。

・・・・・以上が、「ピリッとしない中学生男子」にわたしが語ったことです。

お読みになってのご判断は、ご父兄各位に委ねたいと思います。

「動画で雨か嵐か」 〜仙台一高・二高の受験生へ 入試であと10点取るには〜 2022/03/02

動画へのリンクはこちら

公立高校入試の日! まずは無事に試験会場へ到着を! 2022/03/04

今日は3月4日です。

公立高校入試が行われます。

公立高校入試を受ける生徒さん、受験生をお持ちのご父兄に、わたしの思いを伝えます。

まずは、試験会場へ無事に到着してください。

試験が終わった後は、ケガ無く帰って来てください。

「今日のこの日」を迎えるまで、受験生の皆さんは、皆さんなりに努力し、苦労してきました。

また、そうした受験生を支えるご父兄も、ご心配・ご苦労がありました。

わたしは、指導を通じて、その点、よく心得ているつもりです。

そして、試験が始まったら、自分の名前を、いつもよりはちょっとゆっくり、いつもよりはちょっと丁寧に書いてみてほしいのです。

たかがこんなこと、と侮るなかれ。

名前は、約15年前、お父様やお母様が、幸せになるようにという思いで付けてくれたものです。

わたしが高校受験をしたときには、試験前、非常に緊張して、生あくびばかりが出続けた記憶があります。

そして、数学で変な計算ミスをしないよう、自分に言い聞かせていました。

とにもかくにも、入試本番では、大なり小なり緊張するものです。

「そもそも全く緊張しない」という人は、よほど自信のある人か、試験そのものを投げてしまっている人かのどちらかでしょう。

では、受験生の皆さん!

気をつけていってらっしゃい!

受験の裏技 裏テクニックの「裏事情」〜ホントに使える?〜 (補足編) 2022/03/05

先月、受験の裏技・裏テクニックに関するコラムをアップしました。

今回は、その補足をします。

<関連コラム>

受験の裏技 裏テクニックの「裏事情」〜ホントに使える?〜 その1

受験の裏技 裏テクニックの「裏事情」〜ホントに使える?〜 その2

上記関連コラムでも述べましたが、ネット上にある受験の「裏技」「裏テクニック」が使いこなせるのは、限られた人です。

どんな人でもOKというわけではありません。

それでもなお、「裏技」「裏テクニック」がネット上にあふれるのは、「裏技」「裏テクニック」と称することで、再生回数が上がるからでしょう。

youtubeでの再生回数は、広告収入に直結します。

もちろん、そういったものを度外視している動画作成者もいるでしょうが.....

動画を見ているほうとしても、いくら見たところで、おカネが取られるわけではありません。

そういった気軽さも、視聴者の側にはあります。

ただ、当たり前の話ですが、動画を見ただけで、成績が上がるわけではありません。

動画で紹介された「裏技」「裏テクニック」を使いこなせてこそ、成績がアップします。

動画を作る側としては、「動画を見てもらえること」が目的です。

その後に視聴者が「裏技」「裏テクニック」を使いこなせずに混乱しようがどうしようが、そこまで責任を負ってくれるわけではありません。

「学習者にとってまず必要なのは、裏技・裏テクニックを駆使することではない。

基本をがっちり固めることだ」

この点に留意した上で、「裏技」「裏テクニック」を身に付けていってほしいです。

なんでマル付けサボるかな〜〜〜??? その1 2022/03/06

生徒さんを見ていると、いつも不思議に思うことがあります。

それは課題を出したときの答え合わせについてです。

この答え合わせ=マル付けを「忘れる」「まともにやらない」生徒さんが実に多いです。

わたしの見る限り、平均点の取れない男子生徒は、指導開始直後だと、95%くらいの確率で、マル付けを「忘れて」きます。

トップクラスでもたまにあります。

女子生徒は、マメにやってくることが多いです。

わたしの感覚ですと、「マル付けをしないで、どうして平気でいられるの?」です。

自分の書いた答えは、正しいこともあります。

間違っていることもあります。

試験では、間違った答えを書いてしまえば点がもらえません。

0点です。

0点ということは、「勉強をやっていない」と判断されてしまうことを意味します。

ですから、わたしは、現役学生のころ、自分の答えが当たっているか、それとも間違っているのか、常に気にしていました。

それは、今も変わっていません。

わたしにとって、問題演習をし終えてから、できる限り早く答え合わせをするのは、ごくごく自然のことでした。

そのため、現役学生のころ、答え合わせ=マル付けのことを深く考えたことがありませんでした。

(次回に続きます)

なんでマル付けサボるかな〜〜〜??? その2 2022/03/07

(前回の続きです)

答え合わせ=マル付けを「しない」「忘れる」生徒さんは、あまりに多いのです。

これは、この仕事をするようになって気が付いたことです。

間違った答えをいくら書いても0点にしかなりません。

だから、自分の答えはいつもチェックしておかなくてはならない.....

現役学生のころからそう考えていました。

そして、今でもそう考えています。

「間違った答えをそのまま放置して、全く気にならないのかなあ」というのは、わたしには至って普通に思えます。

しかし、こういう仕事をするようになって、わたしが「常識」と考えていたことは、決して「常識」ではなかったと悟りました。

むしろ、わたしのような人間が「少数派」であるようです。

なぜ、彼らは答え合わせ=マル付けを「しない」「忘れる」のか.....

理由の第一は、「面倒くさい」からなのでしょう。

答え合わせ=マル付けというのは、言ってみれば、「食後の後片付け」のようなものです。

「面倒くさい」だから、「しない」「忘れる」.....

実に論理的です(苦笑)

食後の後片付けをサボれば、台所には食器がうず高く積みあがっていきます。

見た目、いかにも不快です。

一方、答え合わせ=マル付けをさぼっても、見た目は何も変わりません。

食後の後片付けをしなかったときのような不快感は、少なくとも目の前にはありません。

(次回に続きます)

なんでマル付けサボるかな〜〜〜??? その3 2022/03/08

(前回の続きです)

わたしは今回のコラムで、答え合わせ=マル付けの大切さについて語ってきました。

しかし、問題となるのは、「答え合わせ=マル付けをどのくらい一生懸命にやるか」というところです。

答え合わせ=マル付けをしても、例えば、定期テストで30点台以下の中学生となると、十分に答え合わせ=マル付けの効果が現れません。

彼らの場合、むしろ、「今の時点で当たっている状態を試験までそのままキープする」ほうがよほど大切です。

ですから、公立中学で4の取れない生徒に多くのことを期待しているわけではありません。

一方、4や5が取れる層ともなると話が違います。

自分の間違いといかに深く向き合うかが、勘所となります。

答え合わせ=マル付けは、自分の弱点を確実に、的確に知ることができます。

そして、この答え合わせ=マル付けを確実にやることは、「効率のよい学習法」のうちのひとつなのです。

答え合わせ=マル付けをしっかりやることは、一見すると、面倒で、時間がかかるように見えます。

しかしながら、「時間対効果」を考えると、これは実に優れています。

成績アップがなかなかかなわないなら、まめに答え合わせ=マル付けを!

1月・2月の試験の結果&現在の指導枠の空き状況 2022/03/09

本日現在で判明している各種試験の結果のうち、主要なものは以下の通りです。

<中学生>

◎期末試験

(2月)

中3 452点 校内順位3位

中2 479点 校内順位1位

◎みやぎ模試

(1月)

中3 382点 偏差値64

中2 381点 偏差値64

中2 398点 偏差値66

◎実力試験

(1月)

中3 405点 校内順位4位

中3 433点 校内順位23位

中3 408点 校内順位38位

中2 471点 校内順位3位

期末試験は、まだ一部の生徒さんの結果が返ってきていません。

結果が分かったものは、次月以降に繰り延べて公表いたします。

<現在の指導枠空き状況>

現在、「生徒さんの入れ替え」真っ最中です。

ここ1週間で、新規案件が4件、問い合わせがありました。

なかなかのハイペースです。

そういうこともあって、「指導が可能かどうか」は、お住まいの地域や指導可能な曜日によって、お引き受けできる場合とそうでない場合があります。

ですから、「菊池の指導を受けたい」とお考えの方は、お問い合わせください。

また、体験指導につき、「他所にするか、菊池にするか迷っているので、取りあえず体験指導を」という方には、体験指導の実施をお断りしています。

そうした方は、他所をお選びください。

わたしとしては、「他所ではなく、菊池の指導を」という方のみ体験指導をお引き受けいたします。

よろしくお願いいたします。

「動画で雨か嵐か」 〜中学英語 不定詞が分からない人へ 分からせます!〜 2022/03/09

動画へのリンクはこちら

トップ層 トップでない層 〜どう「型にはめる」?〜 その1 2022/03/10

「型にはめる」という言葉があります。

この言葉を、人に対して使うとき、どちらかというといい意味では使いません。

ちょっと否定的な意味で使うことが多いです。

しかし、受験指導というものを考えた場合、「型にはめる」ことの必要性・重要性を強く感じます。

公立の小中学生で、平均点の取れていない生徒さんの場合は特にです。

わたし自身は、子供のころから、「型にはめる」タイプの指導は、どうも好みません。

そういうタイプの先生はいました。

今もいるはずです。

そして、そういう先生には、ある種の反発心がありました。

ですから、ある程度「型ができている」という生徒さん、例えばトップ層の場合、「型にはめる」タイプの指導はできる限り避けるようにしています。

彼らの場合、上から「型」をガッと押し付けるより、彼らなりのやり方のよさを引き出して、さらに上を目指すというやり方がよいようです。

もちろん、そうは言っても、自由勝手にやらせているわけではありません。

「遊泳禁止区域」はしっかり設けています。

そこから外れるようなことはダメです。

その「遊泳禁止区域」というのは、一言でいえば、「結果の出ないやり方」です。

結果の出ないやり方は、結果が出ない以上、マズいやり方ということになります。

(次回に続きます)

トップ層 トップでない層 〜どう「型にはめる」?〜 その2 2022/03/11

(前回の続きです)

一方、トップでない層、とりわけ平均点の取れない生徒さんの場合、「そもそも型にはまらない」というのが実情です。

「いろいろ指導をするも、型にはまってくれない」と言い換えたほうが正しいかもしれません。

当然のことながら、成績が下に行けば行くほど、「型にはめようとしてもはまらない」度合いが多くなります。

わたしも、家庭教師として駆け出しのころは、彼らなりのやり方を尊重しようとしていました。

しかし、「彼らなりのやり方」というのは、彼らに深い考えがあってのことではありません。

早い話が、「手を抜いている」というそれだけのことです。

指導をする立場として、「効率のよいやり方」は許しても、「手抜き」を許すことはできません。

「効率のよいやり方」は、結果が出ます。

一方、「手抜き」は、結果が出ません。

それゆえ、彼らのようなタイプの生徒さんには、「ツベコベ言わず、やるべきことをビシッとやらせる」ことを主眼に置いています。

そのようにしていても、彼らはなかなかこちらが頭に描くようには動きません。

こちらのいうことを理解しません。

そうなると、後は「時間のある限り基本を繰り返すこと」以外に方法がありません。

それでようやく少し「型にはまりかける」かなあという感じです。

「実技科目の試験を軽視するな!」というわけ その1 2022/03/12

今回のコラムでは、実技科目の試験について述べます。

現在、多くの中学の期末試験では、実技科目の試験が行われます。

実施されている科目としては、保健体育、技術家庭の2科目というところがほとんどです。

わたしが中学生のころには、保健体育、技術家庭のほかに、美術・音楽もありました。

この実技科目の試験、わたしは生徒さんに

「数学や英語のようにシャカリキになってやる必要はない。

が、ノー勉でいくのは、いかにもまずい。

それなりに勉強をして試験を受けるように」

ということを繰り返し指導しています。

そのときには、ただ「やれ!」というだけではありません。

「なぜ菊池はそう指導をするのか」ということも、できるだけ詳しく説明しています。

生徒さんは何となくではありますが、理解してくれているようです。

もちろん、そこには実技科目の内申評定で、この試験の点数が評価の対象となるということもあります。

が、それだけではありません。

実技科目の試験に出るようなことが、国数英といった主要教科の点数の出来に関係してくる可能性があるからです。

今すぐにはそういうことがないかもしれません。

しかし、学年が進んで、高校での試験にかかわってくることはゼロでないとわたしは考えています。

(次回に続きます)

「実技科目の試験を軽視するな!」というわけ その2 2022/03/13

(前回の続きです)

わたし自身のことを思い返してみると、保健体育・技術家庭といった実技科目の試験は、面倒なだけでした。

「入試に関係なさそうなのに、なぜこんなものを覚えていかなくてはならないのか?」

と思っていました。

そういうわけで、実技科目は、数学・英語などの試験のときとは比べ物にならないほど、やる気が出ませんでした。

今、ドラえもんに出てくるタイムマシンがあったら、中学生の自分のところへ行って、

「おまえなあ、実技科目もちゃんと勉強しろよ!

これこれこういうわけで、主要5教科のテストにも関係してくるんだぞ!」

と、言って聞かせてやりたいほどです(笑)

では、どう関係してくるのか。

例えば、保健体育でやるタンパク質・炭水化物といったような話は、生物や化学と大いに関係してきます。

技術で出てくるコンピューター用語は、かなりのものが英語です。

それと関連した英単語は、高校になれば、別の形で「受験単語」として現れてきます。

一応、こうした知識がなくても、試験問題は解けるようにはできています。

しかし、下地となる知識のある人と、ない人が試験を受ければ.....

知識のあるほうが楽に解けることは、容易に想像がつきます。

楽に解けるということは、高い点が取れる可能性が高くなるということです。

(次回に続きます)

「実技科目の試験を軽視するな!」というわけ その3 2022/03/14

(前回の続きです)

実技科目を勉強するというのは、知識が増えるということです。

知識が増えるということは、それに伴って、ボキャブラリーも増えていきます。

受験というのは、結局のところ、「知識・ボキャブラリーのあるヤツが勝つ」という原理で動いています。

しかも、そうした傾向は、学年が進めば進むほどそうなっています。

言い換えると、問題が高度になればなるほど、チョコチョコッと勉強したくらいで太刀打ちできるものではなくなります。

例えば、今年の東大の国語に出た第1問の文章は、世界史や今の国際政治の流れに対する知識なくして解くのは難しいです。

こういう知識が、すでに国語の試験の下地というか、「その程度のことぐらい分かってるよね」という前提で入試問題が作られています。

ですから、実技科目だろうが、何だろうが、「知識をできる限り詰め込んだ人間が、受験戦争に勝つ」のです。

さらに、実技科目で扱うことというのは、英語・数学のようなものより、かなり日常生活に距離が近いです。

保健体育で学ぶ救急救命、家庭科で学ぶ裁縫・料理・育児.....

どれものちのち大人になって役に立つことばかりです。

「実技科目なんて、受験に関係なさそうなものをなぜ勉強する?」

こう考える中学生に言いたいことがあって、今回のコラムとしました。

高校別の大学進学実績 令和4(2022年)宮城県版 〜二高ちょい下げ 二華・一高やや上げ〜 その1 2022/03/15

大学の合格実績がマスコミ発表されました。

以下の数字は「週刊朝日」3月25日より引用しています。

示された数字は合格者数です。

<東大>

二高 11

二華 6

一高 4

青陵 2

三高、ウルスラ 1

<京大>

二高 7

三高、二華、ウルスラ 3

青陵 2

一高 1

<東北大医学部医学科>

二高 9

二華 6

一高 2

三高、東北学院、古川学園 1

<東北大>

二高 94

一高 67

三高 52

二華 36

青陵 13

育英 12

宮一、ウルスラ 10

東北学院 7

泉館山 6

石巻、古川学園 5

南、向山 4

泉、佐沼、古川黎明 3

気仙沼、宮城野 2

白石、聖和 1

(次回に続きます)

高校別の大学進学実績 令和4(2022年)宮城県版 〜二高ちょい下げ 二華・一高やや上げ〜 その2 2022/03/16

(前回の続きです)

一高・二高・二華における東大合格者数は次の通りです。

今年(一高)4(二高)11(二華)6

昨年(一高)1(二高)13(二華)2

☆二華 理Ⅲ 1

一昨年 (一高)4(二高)12(二華)5

東大+京大+東北大医学部医学科の合格者数は次の通りです。

今年(一高)7(二高)27(二華)15

昨年 (一高)5(二高)38(二華)12

一昨年 (一高)7(二高)31(二華)13

東大+京大+東北大だと以下のようになります。

今年(一高)72(二高)112(二華)45

昨年(一高)72(二高)116(二華)33

一昨年 (一高)67(二高)113(二華)34

また、一高・二高・二華および青陵・三高・宮一の東北大合格者の推移は以下の通りです。

数字は、(一昨年)→(昨年)→(今年)です。

(一高)60→68→67

(二高)94→92→94

(二華)28→29→36

(青陵)16→14→13

(三高)42→55→52

(宮一)15→20→10

(次回に続きます)

高校別の大学進学実績 令和4(2022年)宮城県版 〜二高ちょい下げ 二華・一高やや上げ〜 その3 2022/03/17

(前回の続きです)

今年の大学進学実績は、表題にもありますように、二高が昨年に比べて少し実績を下げました。

「東大+京大+東北医医」の合格者数は、昨年比−11です。

なお、二高の東大合格者は、全員が現役生です。

一方、二華・一高は「やや上げ」感があります。

また、三高の「一高猛追」は昨年以上でした。

三高は、今年の現役生が、高校入試のときに、倍率2.25倍を勝ち抜いた人たちです。

そのため、「どんな感じになるんだろうか?」と、わたしは関心をもって見ていました。

三高の「超難関どころ」は、次のようになっています。

☆今年

(東大)1(京大)3(東北医医)1

☆昨年

(東大)0(京大)1(東北医医)0

☆一昨年

(東大)0(京大)0(東北医医)0

このように、「2.25倍効果」は出ているようです。

昨年、「爆上げ」を見せた学院高は、東北大合格者において、昨年並みを維持しています。

今年、わたしが!!!となったのは、聖和の東北大合格者1名です。

昨年は、東高から2名、常盤木から1名、ドミニコから1名、それぞれ東北大合格者が出ています。

聖和にとっては、それに匹敵するような「赫々たる戦果」でした。

合格した皆さん、おめでとうございます!

実りある学生生活を送ってください!

令和4年度合格実績 2022/03/18

今年度の実績は以下のように確定いたしました。

<中学校>

秀光中 1名

<高校>

宮城一高 普通 1名

宮城広瀬 1名

聖ウルスラ高 type1 3名

仙台育英高 特進東大選抜 1名

日本ウェルネス宮城高 1名

<大学>

東北学院大 経済 1名

明治学院大 経済 1名

明治学院大 法 1名

合格した皆さん、おめでとうございます!

今年度は昨年に比べると、受験生が少ない中で臨みました。

ナンバースクールである宮城一高への合格も決まりました。

それから以下は、毎年書いていることです。

今年も書きます。

受験生の皆さん!

今回の合格は、自分が頑張った結果ですが、自分「だけ」の力だけでなしえたわけではありません。

お父さん、お母さんをはじめとする多くの家族のサポートがあったからこそできたことです。

もちろん、親御さんとはいろいろなことがあったでしょうし、快いことだけがあったわけではないでしょう。

しかし、あなたがたをここまで育ててくださったという事実は、いささかなりとも揺るぎません。

だから、受験生の皆さんには、お父さん、お母さんに感謝の言葉を伝えてほしいのです。

今回の経験を今後に生かしてください。

そして、受験生のご父兄の皆様!

子息の受験に当たっては、様々な面からのサポート、いろいろとご苦労があったことと思います。

ご父兄の日々のご苦労は、わたしも身にしみて感じています。

この入試をきっかけに、子息が一段と成長するよう、願っております。

今回の経験を今後に生かしてください。

「動画で雨か嵐か」 〜仙台一高応援団 合格発表 激励応援〜 2022/03/18

動画へのリンクはこちら

中高1・2年生にとっての「今の時期」 その1 2022/03/19

中学・高校の1・2年生は、比較的ゆったりとした時間を過ごしている人が多いようです。

期末試験は2月半ばから下旬にかけて行われています。

6月下旬ころまで定期試験はありません。

一応、春休みには模擬試験があります。

また、高校生の場合、春休み明け実力試験も控えています。

ただ、定期試験ほどの「シャキッと感」はありません。

「模擬試験や実力試験は、内申評定に関係ない!」ということも一因でしょう。

中高1・2年生は、春の陽気のこともあってか、ゆったり構えているように見えます。

学校の先生方も、卒業生のことやら、高校入試のことやらで、1・2年生のことまではなかなか気が回らないという側面があります。

さらに言えば、受験関係者も、公立高校入試が終わるまでは、受験生に意識がかなり向かってしまいます。

ですから、悪く言えば、中高1・2年生は、2月の期末試験が終わってから、「プチ置き去り」になってしまいます。

そうした中.....

実はこの時期こそが中高1・2年生にとって「実力という畑をしっかり耕すチャンス」です。

周囲が少しゆったり感で緩慢になっているのを横目で見て、「着実に実力を蓄えていく」よい機会です。

周りがそういう空気になっていないと、志気を保っていくのはなかなか難しいかもしれませんが。

(次回に続きます)

中高1・2年生にとっての「今の時期」 その2 2022/03/20

(前回の続きです)

前回述べたのは、中高1・2年生にとって、今が「実力という畑をしっかり耕すチャンス」だということでした。

これについては、2年前にあった「コロナ休校」を思い出していただくと分かりやすいです。

あのとき、学校の授業はまともにありませんでした。

また、部活などの学校行事もなかったわけです。

そのとき、トップ層は「絶好の機会」とばかりに、かなりの学習量を確保しました。

言ってみれば、かれらは「焼け太り」をしたというわけです。

一方、「どうやって勉強したらよいか分からない」「勉強する習慣がない」という下位層は、かなり学力を落としてしまいました。

学校の授業もままならぬ中、生徒間の格差はより大きくなりました。

そうしたことが、コロナ休暇が終わったあたりから、受験界隈では盛んに語られていました。

ですから、「勉強のチャンス!」は、「成績をガッチリ落とすとき」と背中合わせになっています。

この時期、こういう二面性のあることは、受験関係者であれば、よく分かっていることです。

だからこそ、あの手この手で生徒さんのモチベーションを高める努力をします。

しかしながら、そういった事情を、全員の生徒さん、全ご父兄方が理解しているわけではありません。

そこが何とも言えない歯がゆさを感じます。

20代男子 正社員の割合は? 学校の公式発表に隠された事実 その1 2022/03/21

去る3月1日から3日にわたって、次のようなコラムを掲載しました。

<関連コラム>

そんな男に女が惚れると思うか? 女に惚れられるような男になれ! その1

そんな男に女が惚れると思うか? 女に惚れられるような男になれ! その2

そんな男に女が惚れると思うか? 女に惚れられるような男になれ! その3

この中で、わたしは次のように語っています。

・・・・・例えば、20代の男子で、正社員になって働いてる人って、100人中どのくらいだと思います?

約70人です。

つまり100人中30人は、契約社員とか、派遣社員とか、アルバイトなんかで身分が不安定なんです。

そういう人が、3人に1人ですよ。

正社員と同じような仕事をしてても、ボーナスがなかったり、契約が1年更新だったりするんですよ。

そういう人が20代男子で3人に1人なんですよ・・・・・

「20代男子で3人に1人が非正規雇用」というのは、なかなかに衝撃的な数字です。

これは、厚生労働省が発表した「国民生活基礎調査」を基にしています。

一方で、高卒の就職状況を見ると、かなり多くの高校が「100%就職内定!」とうたっています。

わたしの中では、お上の発表と高校の発表との差が、どうもモヤモヤしていました。

そこで、就職を希望する生徒が多い私立高校6校に、問い合わせをしてみました。

内容は、就職に関する正社員・非正規雇用に関してです。

(次回に続きます)

20代男子 正社員の割合は? 学校の公式発表に隠された事実 その2 2022/03/22

(前回の続きです)

こちらからした問い合わせには、6校中5校から回答が来ました。

その回答によれば、高校を通じて行われる斡旋先・就職先は、基本100%正社員です。

アルバイトを希望する生徒は「別扱い」になっているとの回答もありました。

また、何らかの理由で「正社員」としての就職が難しい場合、「就職を希望しない」という扱いにしていることもあり得ます。

となれば、そもそもそういう生徒は、学校としてカウントする数字からは外されています。

ただ、こうした生徒はそれほど多くないでしょう。

そうなると、「20代男子で3人に1人が非正規雇用」ということと辻褄が合いません。

ここで考えるべきは、「高卒就職者の離職率」です。

ここに、厚生労働省が出している資料があります。

これによれば、令和2年度の数字で、約4割、正確には36.9%の高卒就職者が3年以内に辞めています。

ここには女子も含まれています。

男子にしても、女子にしても、辞めたとなれば、「また正社員」という人ばかりではないでしょう。

となれば、非正規雇用者が多くなります。

「20代男子で3人に1人が非正規雇用」というのは、

「高卒で正社員として働いたが、ほどなくして辞めた。

その後は正社員の口が見つからず、非正規雇用が続いている」

というケースが多いと推定できます。

(次回に続きます)

20代男子 正社員の割合は? 学校の公式発表に隠された事実 その3 2022/03/23

(前回の続きです)

高校として関心があるのは、「正社員で就職率100%!」という数字です。

その後、約3年以内に4割弱の生徒が、当初の会社を辞めてしまうところまで責任を負っているわけではありません。

受け入れる企業としても、その辺りのところを見越して、高校に求人をお願いしているのでしょう。

ですから、「20代男子で3人に1人が非正規雇用」といういい方は、それなりに現実を語っています。

「ウチの息子は、勉強のほうがあまり得意でないから、高校を出たら就職を」とご父兄が考えても、なかなか現実は厳しいです。

なお、このたび、高校に対し、「就職を漠然と考える中学生に何を望むか?」を尋ねてみました。

それに対し、最も多かった答えが、

「基本的な生活習慣ができており、遅刻欠席が少ない」

です。

また、ある高校では、就職の学校推薦ができる条件として、

「3年間の欠席日数30日以内が基準」

というのがありました。

会社として、遅刻欠席の多い社員は、仕事をやる以前の話です。

そういう傾向のある生徒は、学校推薦の段階でハジくわけです。

当然の話ですが、中学生がこうした事情を詳しく知っているはずはありません。

ご父兄の意識として、持っている必要があるといえます。

「動画で雨か嵐か」 〜新高1生 塾の「先取り講習」 必要?不要?〜 2022/03/23

新中1生をお持ちのご父兄へ「残念なお知らせ」 〜1年後にテストはこうなる〜 その1 2022/03/24

新中1生となる生徒さんは、今、比較的穏やかな日を送っているかもしれません。

ただ、そうは言っても、中学での生活がどうなるか、不安が大きいはずです。

そして、それはご父兄も同様でしょう。

そうした中、今回のコラムは、新中1生をお持ちのご父兄へ、あえて「残念なお知らせ」をします。

内容は、「今からさらに1年後、中学でのテストはどうなっているか」です。

以下、本論です。

今回スポットを当てたいのが、去る2月に行われた期末試験の結果です。

これは、仙台市内にある公立中学1年の点数分布です。

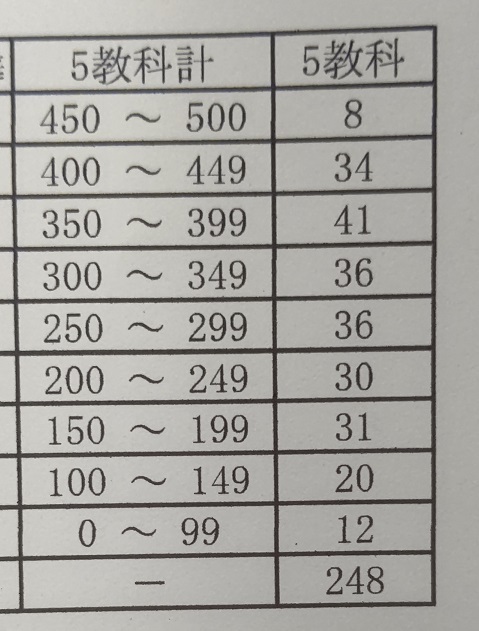

(1)5教科総合得点の分布表

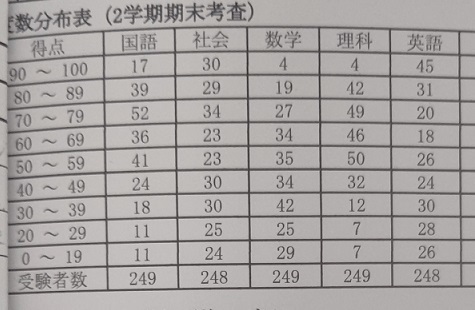

(2)科目ごとの分布表

この中学は、仙台市内の中で、学校全体のレベルが「平均よりちょい下回る」といった感じです。

また、5教科の平均点が285点で、「定期試験としては、ちょっと難しかった」くらいのレベルです。

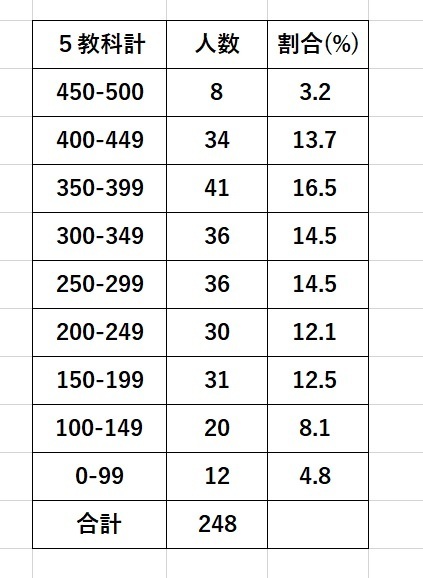

上で紹介した資料のうち、「(1)5教科総合得点の分布表」に人数の割合を示すと、次のようになります。

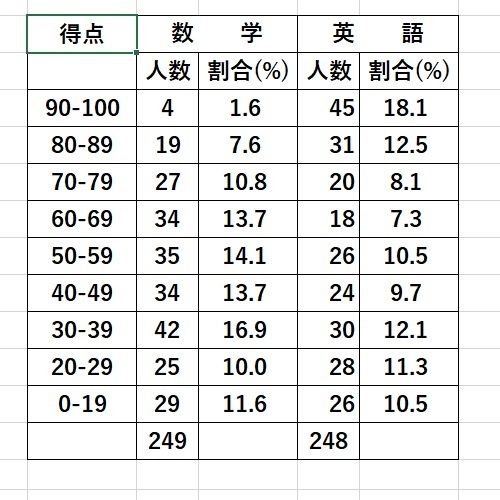

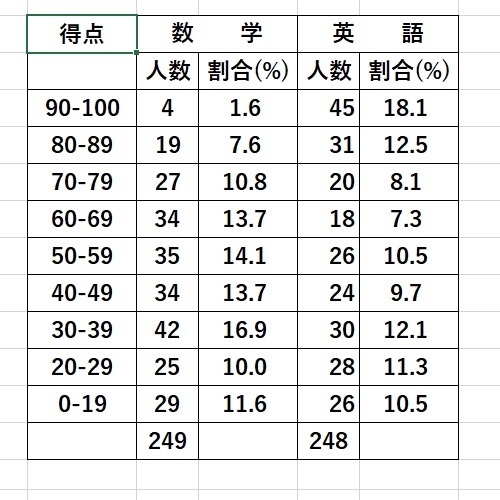

「(2)科目ごとの分布表」で、数学・英語だけを抜き出し、人数の割合を示すと、こんな感じです。

新中1生をお持ちのご父兄としては、「我が子のテストの成績は、中学に上がったらどうなるの?」というのが第一の関心事です。

ただ、子息の点数は、ヨソ様の息子・娘さんと比べないと、立ち位置が分かりません。

その「立ち位置」の分かる資料が、上に示したものです。

(次回に続きます)

新中1生をお持ちのご父兄へ「残念なお知らせ」 〜1年後にテストはこうなる〜 その2 2022/03/25

中学に入ると、こういうテストにはなりません。↓のようなものになります。

この「カラーテスト」の平均点は、約8割程度です。

ですから、「小学校のときには学校のテストで80点以上は取れていました」といっても、「だから優秀」とはなりません。

逆に言うと、カラーテストで8割くらいの点数が取れていなければ、中学校に入った途端に「エ!」とビックリするような点を取ってしまうことになります。

そうした兆候は、すでに小学校で見られます。

つまり、中学校で低い点数になってしまうのは、小学校時代の勉強に原因があります。

そして、新中1生が約1年後に、約4人に1人は、「学校の試験が平均して30点台以下」になります。

わたしのような受験関係者にとって、小6と中1の違いは、「見慣れた光景」です。

特に目新しいことでも何でもありません。

ただ、こうした事情をご存じない方にとって、こうした試験の結果は、なかなか簡単に聞き流せるものではありません。

(次回に続きます)

新中1生をお持ちのご父兄へ「残念なお知らせ」 〜1年後にテストはこうなる〜 その3 2022/03/26

このテストでの平均点は、数学48点、英語57点でした。

英語が数学より平均で9点上回っています。

ということは、数学が英語に比べて難しかったのが分かります。

平均点が「数学>英語」となる傾向は、模擬試験などでも同じです。

ですから、今回の期末試験は、「よくあること」と言えます。

そこで、点数分布表の上位陣を見ると、90点以上が数学4人、英語45人です。

一方、30点未満となると、数学・英語ともに54人です。

この54人は、「下から数えて20%以内」です。

これを見ていただくとお分かりのように、下位層となると、試験が易しかろうと、難しかろうと、取れる点数はほぼ同じです。

言い換えますと、「下から数えて20%以内」になれば、すでに中1の段階で、そこから上に行くのは、非常に困難だということです。

ただ、だいたい5教科150〜190点台、つまり全教科30点台の生徒さんの場合、ご父兄のほうに「うちの子供がこうなってしまっていた」という自覚の少ないケースが多いです。

「小学校のときには普通だったんですけど、中学になったら突然こうなって.....」とおっしゃるご父兄は、ほぼこの層です。

新中1生には、こういう現実がやがて訪れてくるということを、知っていただければと思います。

おカネがかかる家庭教師の指導 週1? 週2? その1 2022/03/27

家庭教師という指導形態は、「通常の学習塾でカバーしきれない」ものをカバーしています。

言い換えると、指導を依頼するご父兄は、「通常の学習塾でカバーしきれない何か」を求めておいでです。

その「何か」は、ご家庭により様々です。

塾のサポート、塾の学習ではついていけない...などです。

この家庭教師という指導形態は、「講師:生徒=1:1」が基本です。

学校となると、1人の先生に対して、30〜40人が生徒です。

そういうことを考えると、家庭教師という指導は、費用面で「非常に高い」ものになります。

ですから、指導を依頼なさるご父兄としても、気軽な気持ちで頼めないわけです。

わたしもその辺りはよく心得ています。

となると、「春休み中に短期集中指導」というようなケースを除くと、「週1または週2」くらいが一般的です。

わたしが考えるに、「週1? 週2?」の基準というのは、こんな感じです。

<週1でやりくりできる場合>

◎「平均よりちょい上以上」は、キープできている

◎学習塾と併用している

<週2以上が適切な場合>

◎「平均よりちょい下」が続いている

◎自分一人では勉強をどうやっていけばいいか分からない

◎小学校で扱う基本知識にかなりボコボコ穴がある

だいたいこんなところです。

(次回に続きます)

おカネがかかる家庭教師の指導 週1? 週2? その2 2022/03/28

(前回の続きです)

前回、「週1でやりくりできる場合」として、次のような例を挙げました。

◎「平均よりちょい上以上」は、キープできている

◎学習塾と併用している

「学習塾と併用している」というのは、例えばこんなケースです。

.....ある進学塾に行っている。成績としては、「もう一声」がほしい。

しかし、塾をかわるのには、リスクが大きい。

ここでいう「もう一声」には、例えば、こういうのがあります。

.....国語の成績が他の科目に比べて足りていないから、国語だけを教えてほしい。

.....中学受験で算数の成績がイマイチなので、塾テキストの勉強方法を管理してほしい

こういう風に、「目的意識がハッキリしている」「やってほしいことを絞り込んでいる」という場合は、週1程度でもOKです。

だいたい、こういうケースの生徒さんは、成果の出ていることが多いです。

家庭教師の指導は、金額的に「高い」です。

学校であれば、30〜40人に先生1人です。

一方、家庭教師は、基本、生徒1人に講師1人です。

ですから、コストパフォーマンスとしては、「非常に効率が悪い」のです。

そういう時間・費用の制限がある中で、「やってほしいことの絞り込み」は、非常に大切になってきます。

(次回に続きます)

おカネがかかる家庭教師の指導 週1? 週2? その3 2022/03/29

(前回の続きです)

前回のコラムでは、「週1でやりくりできる場合」について述べました。

一方で、「週2以上が適切な場合」があります。

前々回のおさらいを兼ねて、もう一度書きます。

◎「平均よりちょい下」が続いている

◎自分一人では勉強をどうやっていけばいいか分からない

◎小学校で扱う基本知識にかなりボコボコ穴がある

このクラスの成績の生徒さんの場合、「週1で何とかしてほしい」というのは、極めて困難です。

週1となると、彼らには指導の間隔が空き過ぎてしまうのです。

ですから、わたしはこういうケースの生徒さんの場合、「週1でやりくりするのは極めて困難である」ことを前もってご父兄にお伝えしています。

そして、「なんとか下がらないようにしたりすることはできるが、アップさせていくことはかなりキツい」という風にもご父兄にお伝えしています。

もちろん、ご父兄にも金銭的な面で、いろいろな事情があることは承知の上でのことです。

実際、公立中学で「上から数えて80%未満」という生徒さんは、「週1指導」となると、どうにもこうにも時間が足りません。

生徒さん本人も、がんばっていないわけではありません。

とはいえ、「週1指導」となってしまうと、前回教えたこと、演習したことは、かなり抜け落ちてしまいます。

その繰り返しです。

わたしも歯がゆくはありますが.....

「動画で雨か嵐か」 〜ナンバースクール合格者へ 数学で泣かないために〜 2022/03/31

動画へのリンクはこちら

出版社の方 スミマセン 辞書選びのホンネ その1 2022/03/30

先日、ご父兄から

「英語や古典の辞書はどういうものを買ったほうがいいのでしょうか?」

というお尋ねがありました。

高校入学時などに、学校のほうからは

「こういう辞書を使ってください」

ということで、入学ガイドに多くのものが載っています。

ご父兄にしてみれば、

「どれもすばらしい辞書には違いないが、どれを買えばいいか分からない」

というのがホンネでしょう。

わたしの考えとしては、以下の通りです。

<ネット上の辞書で間に合います>

<特に辞書を買わなくてもネットがあれば困りません>

出版社の方、ほんとうに申し訳ございません。

こういうことを書くと、出版社の方の営業妨害となってしまうことは、重々分かっています。

が、中高校生が英語・古典を勉強するのに使う辞書となると、ネットで間に合ってしまうというのが、わたしの偽らざるホンネです。

わたし自身、辞書を引く必要があるとき、利用するのは、ほぼネット辞書です。

しかもこれが実によくできています。

さらに、こういう情報が、どれもこれも無料で手に入ってしまいます。

有料の紙の辞書、電子辞書と大差ありません。

ネット上にある無料の辞書は、「この単語の意味、何だっけ?」というときに活用できるのはもちろんです。

それだけでなく、「この単語の意味、じっくり調べたい」というときにも、役に立ちます。

(次回に続きます)

出版社の方 スミマセン 辞書選びのホンネ その2 2022/03/31

(前回の続きです)

高校に入学して英語を勉強すると、新しい単語がグッと増えます。

その際、大切なのは、「いかにして手っ取り早く、単語の意味を調べて覚えるか」です。

おなかが減っているときは、まず食べて空腹を満たすことが優先します。

その食べ物が健康にいいかどうかは、後回しです。

英語の単語もそれと同じです。

分からない単語が出てきたら、まず調べて覚えることが先です。

細かい意味は、後から対応すればよいことです。

そうした点で、紙の辞書はどうしても「手っ取り早く」というわけにはいきません。

ネット辞書・電子辞書に軍配が上がります。

「じっくり単語の意味を調べたい」というときでも、ネット・電子辞書は力を発揮します。

そして、辞書を引いたとき、一つの画面に出てくる情報量は「ネット辞書>電子辞書」という感じがします。

古典に関しては、英語以上に辞書を引く頻度が低いです。

これもまた、ネットにある古語辞典・漢和辞典でも十分に間に合います。

以上は、わたしの個人的な感想です。

辞書をどれにするかは、個人的な好みの差が大きいです。

最終的には、好みのもので対応すればよいと思います。

あとは、しっかり単語を覚えることです。

そちらのほうに神経・集中を注いでください。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日