〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

小学生のご父兄向け 中学英語で「勝ち組」になるために その1 2022/04/01

今年の春は、たまたま例年より、小6生から中1生に持ちあがる生徒さんが多めです。

こうした生徒さんへは、算数はもちろん、特に英語の指導に神経を使ってきました。

中学受験をした生徒さんは、1月の入試後に、そして、中学受験をしない生徒さんは、久しい以前から、「中学英語のレベルで求められるもの」を学習してきました。

「中学英語のレベルで求められるもの」というのは、要するに、「中学で行われる期末・中間試験、模擬試験でよい点を取れる」レベルを指します。

昨年4月から、中学で勉強する英語は、それまでと比べて大きく変わっています。

「大きく変わっている」というのは、要するに「難しくなった」「求められるレベルが上がった」ということです。

この点に関しては、ご存じのご父兄も多いのではないでしょうか。

こういう流れの中で、中学の英語でいかに「勝ち組」になれるか.....

小学生の生徒さんを、中学の英語でいかに「勝ち組」に仕立て上げるか.....

この点を気にして指導を行ってきました。

「勝ち組」になるための秘訣.....

それは、「いかに文法を理論的に身につけるか」「基本文法事項をウンザリするほど繰り返す」ことに尽きます。

(次回に続きます)

小学生のご父兄向け 中学英語で「勝ち組」になるために その2 2022/04/02

(前回の続きです)

彼らが学校で教わる英語、すなわち「小学校の英語」と「中学校の英語」ではギャップが大きいです。

その「ギャップ」とは.....

小5・小6では、これまで中1で扱っていた内容を、「浅く広く」学習します。

そして、中1になって、「本格的に深く」学習します。

ですから、中1の英語で習うものは、実はかなりの部分をすでに小学校で学習してきます。

早い話が、基本となる部分は、小学校と中学校で2回、習うというわけです。

「同じことを2回習うんだから、難しい、難しいって、そんなに大騒ぎすることでもないのでは?」

そうお感じになるご父兄がいらっしゃるかもしれません。

しかし、試験の内容を見ると、違いは明らかです。

<小学校>

初歩的な問題がほとんど。

記号で答える問題が多い。

英語を書かせる問題が少ない。

<中学校>

初歩からやや難しいものまで幅広く。

英語を書かせる問題が多い。教科書の文章量が多い。

特に小学生は、「英語を書く」ということを難しく感じます。

例えば、「book」を見て、「本」と理解するのは、小学生でもこなせます。

しかし、「本」という日本語から、「book」という綴りを正確に書くというのは、なかなかにハードルが高いです。

(次回に続きます)

小学生のご父兄向け 中学英語で「勝ち組」になるために その3 2022/04/03

(前回の続きです)

小学校での英語は、細かい文法の知識を必要としません。

学校の授業は、「習うより慣れよ」で進んでいきます。

一部の私立小学校で、文法はサラッと教えられています。

しかし、公立の小学校では、そういう授業になっていません。

わたしが、小学校の英語の授業に、最も不満を感じるのはこの点です。

こういう小学校での「文法軽視」「文法無視」が、中学での「大量の負け組」を作る最大の元凶です。

生徒さんを「中学英語の勝ち組」に仕立て上げるために、わたしは指導において、ごく少ない基本文法事項を繰り返すようにしています。

「口が酸っぱくなるほど」というレベルは、とっくに通り越しています。

「なぜこの文章は間違いなのか、文法的に説明してください」という問いかけも頻繁に行っています。

そして、中学での英語教材を積極的に与えています。

最初のうち、さすがに彼らも戸惑います。

ところが、やり進むにつれ、彼らの答えが少しずつ様になってきます。

そうなるとシメたものです。

彼らが文法を理解し、自分の体にしみこませつつある証拠です。

中学英語で「勝ち組」になるために.....

「基本文法を叩き込む」「基本文法をしつける」以外の方法を、わたしは思いつきません。

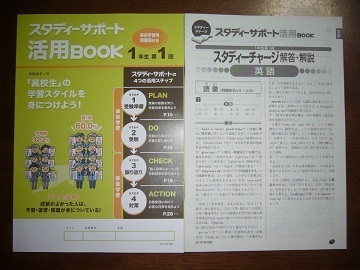

新高1生 入学前の定番課題「スタディサポート」雑記 その1 2022/04/04

今、新高1生となるわたしの生徒さんは、高校から出される課題に鋭意取り組み中です。

とにかく、彼らの尻を叩きまくって、「やるべきことをしっかりやって、満を持して入学式を迎えよう!」と言っています。

そういう課題の中で、多くの高校が「入学前の課題の一つ」として課している「スタディサポート」について書いてみます。

この「スタディサポート」とは、ベネッセが出しているものです。

これから高校に入学すると、ベネッセからの教材が次々とやってきます。

入学前課題としての「スタディサポート」は、「はじめの一歩」です(笑)

多くの高校が、これを採用しているところを見るにつけ、ベネッセがいかに高校と骨がらみになっているか、よく分かります。

この「スタディサポート」は、国語・数学・英語の問題を扱っています。

新高1生の内容は、95%が中学校の復習です。

そして、一部、高校の先取りが含まれています。

中身は、基本・標準・応用がバランスよく盛り込まれています。

わたしの見たところ、この「基本・標準・応用」のレベルとしては、↓の通りです。

◎基本・・・偏差値45以上ならOK

◎標準・・・偏差値55以上ならOK

◎応用・・・ナンバースクールクラス

(次回に続きます)

新高1生 入学前の定番課題「スタディサポート」雑記 その2 2022/04/05

(前回の続きです)

前回のコラムでは、「スタディサポート」で扱っている問題の難易度について述べました。

ところが、高校で出題される課題を見ていると、「全部やって来なさい」となっているところが多いようです。

しかし、わたしが見たところ、この問題集は、偏差値45以上の高校でないと、取り組むのは難しそうです。

「偏差値45以上」というのは、西高・利府高あたり以上ということになります。

つまり高校生全体の70%以上です。

また、泉高校以上のところでないと、「標準」に取り組むのも、骨が折れそうです。

そうなると、「できないところ」は、模範解答を丸写しして提出するだけの作業になってしまいます。

高校からの課題を見ていて感じるのは、自校の生徒で取り組みのできそうもないものは、先生方のほうで、事前にカットすべきということです。

生徒の側でも、「模範解答丸写し」がムダな作業であることは分かっています。

しかし、後々の学校の成績にかかわることを知っているので、こういうムダもしなくてはなりません。

そして、先生方も「模範解答丸写し」がムダであることをよく理解していらっしゃるはずです。

ですから、課題の選定の際、もう少し、配慮があってもよいように感じます。

「スタディサポート」はいい教材だけに、この点、残念です。

新学期直前 現在の指導枠の空き状況 2022/04/06

ここしばらく、新規のお問い合わせ、生徒さんの進級・進学などがあったため、新学期開始後のスケジュール調整でてんてこ舞いでした。

特に新しく中1・高1になる生徒さんの場合、いろいろと考慮しなくてはいけない事項が出てきています。

大雑把に申し上げて、現在の「空き状況」は以下の通りです。

<平日>

夕方早めスタートであれば、対応できる曜日がございます。

夜18時半以降の「ゴールデンタイム」は、「完売」です。

<土曜・日曜>

こちらも「80%程度が埋まっている」状態です。

「指導が可能かどうか」は、お住まいの地域や指導可能な曜日によって、お引き受けできる場合とそうでない場合があります。

さらに「ある日突然に」指導が可能になったり、不可能になったりすることも出てきます。

興味のある方は、早めにご連絡ください。

例年ですと、4月に入ってから、ちょこちょこお問い合わせがあります。

塾に比べると、家庭教師の指導というのは、「一歩遅れて」お問い合わせが多くなる傾向にあります。

また、当方は、指導開始に当たって、無料体験指導を実施しています。

この「無料体験指導」は、「契約前の確認」という位置づけです。

わたし自身、「指導に当たって、どういう生徒さんか」を体験する場でもあります。

「他所にするか、菊池にするか迷っているので、取りあえず体験指導を」という方には、体験指導の実施をお断りしています。

その点、ご了承ください。

「動画で雨か嵐か」 〜仙台二高が頂点 仙台・宮城の高校入試入門〜 2022/04/06

動画へのリンクはこちら

新中1生 まずは学校に慣れてください その1 2022/04/07

去る3月、新しく中1生となる子息をお持ちのご父兄向けに、↓のようなコラムを書きました

<関連コラム>

新中1生をお持ちのご父兄へ「残念なお知らせ」 〜1年後にテストはこうなる〜 その1

新中1生をお持ちのご父兄へ「残念なお知らせ」 〜1年後にテストはこうなる〜 その2

新中1生をお持ちのご父兄へ「残念なお知らせ」 〜1年後にテストはこうなる〜 その3

↑のコラムは、春休み中、中学校で始まる授業へ向けて、しっかり今のうちから力を蓄えておいてほしいという気持ちで書きました。

今回は、春休みを終え、新学期に臨もうとしている新中1生に向けたものです。

わたしが今の時期、新中1生にお伝えしたいのは、「まず学校に慣れてください」ということです。

その後に行われる勉強も大事ではあります。

が、今の時期(=あくまで「今の時期」)、「学校に慣れること」が「お勉強」に優先します。

とにもかくにも、新しい環境というのは疲れます。

何しろ、教室から、お手洗いの位置など、これまでとは何から何まで違います。

大の大人でも、環境が新しくなれば、疲れます。

ちょっとしたことに、神経を使うからです。

ましてや、12歳を少し超えたばかりの新入生となれば、大人以上に大変なはずです。

(次回に続きます)

新中1生 まずは学校に慣れてください その2 2022/04/08

(前回の続きです)

前回、「学校に慣れること」が「お勉強」に優先すると述べました。

ですから、この時期は、彼らにとって、今日の疲れをできる限り残さないことが「第一の目標」です。

帰宅後は学校での疲れを癒してほしいです。

食事も栄養価のあるものをしっかりとるといいでしょう。

睡眠時間もたっぷりとってください。

彼らに睡眠時間のことを尋ねると、意外と睡眠が足りていないと思われる生徒さんが多いです。

睡眠不足となれば、学校生活に支障をきたさないとも限りません。

「お勉強」のほうは、疲れが残らない程度にやっておきます。

「疲れた」ということで、全く勉強をやらないでしまうと、後々困ることになってしまいます。

そのような生活を続ければ、2週間ぐらいで徐々に生活のペースがつかめていきます。

彼らは若いので、大人よりは適応能力が高いです。

そのように「助走期間」を設けてから、少しずつ「お勉強」のほうへシフトしていけばいいでしょう。

ここで留意すべきなのは、学校生活にちょっと慣れたと思ったら、ゴールデンウイークに突入することです。

この休暇を挟んで、学校生活に適応できている人、そうでない人が分かれるようになります。

まずは健康に留意して、中学での新しいスタートを切ってほしいものです。

新高1生の英語と古典 辞書より大事なもの! その1 2022/04/09

先般、英語・古典の辞書に関して、コラムを書きました。今回は、このコラムの「続編」のような位置づけです。

<関連コラム>

この時期、「英語や古典の辞書はどれを選べばいいのか」というのが、新高1生そして、新高1生をお持ちのご父兄には悩みのタネのようです。

わたしが考えるに、確かに辞書選びはそれなりに大切です。

しかし、その「辞書選びのお悩み」以上に、実はもっと大切なことが見過ごされてきている気がしてなりません。

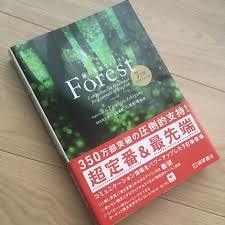

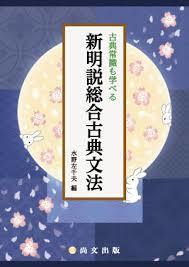

その「大切なもの」とは、英語・古典の文法書です。

この文法書は、辞書以上に大切であるとわたしは考えています。

これらの文法書は、学校から教科書と一緒に配付されています。

例えばこういうものです。

新高1生なら見覚えがあるはずです。

これら文法書は、学校の授業で使うことがあります。

先生によって、使い方はまちまちです。

わたし自身は、高校生の指導の際、これらの文法書をメチャメチャよく使います。

しかし、生徒さんは、この文法書の重要性を今一つ認識していないようです。

(次回に続きます)

新高1生の英語と古典 辞書より大事なもの! その2 2022/04/10

(前回の続きです)

英語・古典における文法書の大切さ.....

文法書というのは、言ってみれば、「ルールブック」です。

わたしはちょっと不安だったり、分からないところがあると、すぐに文法書を見ます。

「分からないところがあったら、すぐに調べる」

「不安なところがあったら、文法書を参照して、知識を確実にしておく」

これらは、試験における高得点ゲットのためのイロハです。

しかし、わたしが生徒さん宅で、生徒さんの持っている文法書を参照しようとすると、「学校へ置きっぱなし」という生徒さんが多いです。

確かに英語の文法書は分厚く、重いです。

そのため、「学校へ置きっぱなし」というのも致し方がないのかもしれません。

ただ、そうした場合でも、英語・古典の文法書は「手の届く位置」に置いてほしいです。

その際、学校と違うものを買い足しても、構いません。(理想は同じものを使ってほしいですが)

もちろん、「机のところに置いてあるだけ」では意味がありません。

高校生の場合、文法書よりは、辞書を引く頻度のほうが高いでしょう。

その一方で、文法書も大事です。辞書を引くのは当然という前提があります。

しかし、文法書はそうなっていません。

そうした意味で、文法書の大切さは、よく留意しておいてほしいところです

成績ってそんなに簡単に上がるの? その1 2022/04/11

町の中を歩いていると、職業柄もあって、学習塾に目が行きます。

窓枠や入り口には、「○○中 380点→430点!」というようなポップがズラッと貼ってある塾もあります。

まさしく「赫々たる戦果」と言えます。

塾にとっては、「勲章」です。

そのことで、先般、ある方から

「ああいう風に成績って上がるものなのでしょうか?」

と尋ねられたことがあります。

ご父兄としては、「点数がこれだけ上がりました!」という例のポップは、当然気になります。

わたしの回答としては、

「どのテストを基準とするか、どれだけ塾に通ったのか、基準の作り方にもよるが、成績があのように上がる生徒さんは、間違いなくいる」

です。

これまでのわたしの経験、あるいは、見聞きしてきたことから、そういう生徒さんは間違いなくいます。

しかし、当たり前ですが、自分の子供が「成績爆上がりする生徒」かどうかまでは、何とも言えません。

中学生の場合、定期試験で30点程度は普通に動きます。

例えば、定期試験が(1学期中間)330点→(1学期期末)300点→(2学期中間)330点となったとします。

2学期中間は前に戻っただけですが、数字上は「前回のテストより30点上がりました!」ということになります。

もちろん、「成績上がりました!」はこういうケースだけではなく、きちんと上がっている生徒もいるはずです。

(次回に続きます)

成績ってそんなに簡単に上がるの? その2 2022/04/12

(前回の続きです)

「成績ってそんなに簡単に上がるの?」という疑問に対しては、以前、↓のようなコラムを書いたことがあります。

<関連コラム>

「点数、順位、これだけ上がりました!」の裏に隠れたもの その1

「点数、順位、これだけ上がりました!」の裏に隠れたもの その2

ここにも書いたとおり、「成績爆上がり!」という生徒さんは、きちんと努力しています。

そして、「もともと持っている力はあったが、いろんな理由でそれが発揮できなかった」というケースが多いように感じます。

要するに、「爆上がり!」するような下地がなければ、そんなにホイホイと成績が上がるものではありません。

そういう「下地」がその生徒さんに備わっているかどうかは、表面上の成績だけでは分かりません。

例えば、わたしが「生徒さんたちはこうして結果を出しています」で紹介している例は、いずれも「相応の下地」が備わっていたケースです。

「蒔かぬ種は生えぬ」というフレーズの通り、「相応の下地」がなければ、短い期間に結果を出すのは不可能です。

受験関係者ができることは、「生徒さんの能力を100%引き出す」ことが最大値です。

生徒さんにしても、ご父兄、わたしにしても、能力以上のことはできません。

(次回に続きます)

成績ってそんなに簡単に上がるの? その3 2022/04/13

(前回の続きです)

特に上がりづらいのが、「公立中学で上から数えて80%未満の生徒さん」です。

このクラスの生徒さんは、家庭教師という指導形態を取る場合、需要としてはけっこうあります。

ご父兄にとっては、言ってみれば、「最後のセーフティーネット」という位置づけかもしれません。

このクラスの生徒さんの場合、例外なく小学校からの未消化分がガッチリと残っています。

特に昨年から、中学で英語が急に難しくなってしまいました。

そのため、「小学校からの未消化分」は、さらに大きくなっています。

このガッチリ残った未消化分を何とかしない限り、どうにもこうにもならないというのが、正直な感想です。

こうした生徒さんは、「いま分からないところ」を分かろうと頑張っても、目に見えるような成果を出していくのは、難しいのです。

ご父兄にしてみれば、子息が勉強をしっかりやっているかどうかは、点数・順位で判断する以外にありません。

ですから、例えば「以前に比べて分数の計算が少し分かってきた」などと指導者は思っていても、それがそのまま点数・順位に「目に見える形で」出てくるには、相当に時間と手間がかかります。

そうなれば、ご父兄にしてみると、「な〜んだ。さっぱり変わらない!」という判断になります。

そこが指導する側として、頭を抱える部分です。

「動画で雨か嵐か」 〜新高1生 高校中退をしないために〜 2022/04/13

動画へのリンクはこちら

仙台二高の硬式野球部ってどうなの? 〜勉強と部活のバランスのとり方〜 その1 2022/04/14

わたしは、硬式野球部に所属している高校生の生徒さんを担当しています。

その生徒さんの高校は、「偏差値55くらい」です。

「偏差値55」というのは、「全高校生の上位30%くらい」です。

ですから、学力的にはそこそこといった感じです。

その生徒さんは、先日、仙台二高と試合をする機会があったそうです。

そこで、二高の硬式野球部がどんな感じか、尋ねてみました。

生徒さん曰く、

(1)そこそこ強い

(2)試合前のシートノックの様子を見ていて判断した力より、実力がある

(3)攻めるにしても、守るにしても、効率よくやっている感じ

わたしは野球のこうした部分は全く分かりません。

ただ、生徒さんのように、見る人が見れば、分かることなのでしょう。

「二高=勉強ばかり」というイメージのある方が多いかもしれません。

しかし、意外とそういうわけでもありません。

わたしの高校在学中でも、インターハイに出場した猛者はいました。

また、夏の県予選では、2008年ベスト4,2015年ベスト8まで勝ち進んでいます。

もちろん、育英・東北と言ったセミプロのような学校には、なかなか歯が立ちません。

とはいっても、「そこそこ」の実力はあると考えてもいいのではないでしょうか。

(次回に続きます)

仙台二高の硬式野球部ってどうなの? 〜勉強と部活のバランスのとり方〜 その2 2022/04/15

(前回の続きです)

硬式野球部というのは、運動系の部活の中で、ハードさに関しては最上位です。

ですから、二高の硬式野球部員もハードな練習に耐えているはずです。

また、彼らは他の生徒と同様の条件で勉強もしています。

そうした中、今春、硬式野球部員2人が、現役で東大に合格しています。

それを報じる記事はこちらです。

この記事によると、硬式野球部から現役東大合格は、部の創設以来とか。

二高の校是である「文武一道」を文字通り具現化したと言えます。

「勉強も部活も」という意味で「文武両道」というフレーズは、いわゆる進学校と言われるところでよく使われます。

二高の場合は、それをさらにバージョンアップして、「一道」としています。

当然の話ですが、誰もが彼らのように「文武一道」ができるわけではありません。

ただ、「部活に力を入れていて、勉強のほうが疎かになった」という言い訳は通用しないと考える必要があります。

あくまで学生の本分は、「学習」だからです。

ちなみに、前回のコラムで紹介したわたしの生徒さんに、上で紹介した記事を見せたところ、苦笑いを浮かべながら、

「自分とはそもそも頭の作りが違う。

でも、勉強は疎かにできないなあ」

と語っていました。

そうした意識が大切なのだと思います。

中学生 塾で用意してくれない「これはあったほうがいい教材」 その1 2022/04/16

この時期、学期が新しくなったことに伴い、学校や塾からいろんな教材が山のように来ます。

どれもこれも大切です。

塾通いをしている生徒さんは、「学校の教材+塾の教材」で勉強していくことになります。

これで一応は、何とかなります。

ただ、それ以外にも「これはあったほうがいい」と思われる教材があります。

今回は、中学生向けに、塾では用意してくれなさそうで、「これはあったほうがいい教材」を紹介します。

そして、「あったほうがいい度」を10点満点で付けてみます。

(1)教科書

<あったほうがいい度 10点>

教科書をここに含めるべきかについては、ちょっと異論があるかもしれません。

最近、学校では「置き勉」と称して、学校への教科書置きっぱなしを認めています。

通学の負担を軽くするためです。

ただ、自分が勉強しようとするとき、教科書は常に手元に置いておくべきと、わたしは考えています。

生徒さんは、教科書を「学校で使うもの」という先入観があるようです。

確かにそれはそうですが、教科書は「学校だけで使うもの」ではありません。

教科書は非常によくできた参考書です。

「置き勉」をするなら、教科書をもう1冊購入するという方法があります。

教科書は、宮城県教科書供給所で購入可能です。

(次回に続きます)

中学生 塾で用意してくれない「これはあったほうがいい教材」 その2 2022/04/17

(前回の続きです)

(2)教科書ガイド

<あったほうがいい度 数学10点 英語8点>

中学生の指導の場合、わたしは基本的に、教科書ガイドを購入してもらっています。

数学の教科書ガイドは、一部例外を除いて、全員購入です。

上位層が先取り学習する場合でも、あるいは普段の演習でも、教科書は基本です。

となれば、演習問題の答えが事細かく書いてある教科書ガイドは、非常に役に立ちます。

また、英語の教科書ガイドについては、これまでトップ層の生徒さんが任意、それ以外の場合は原則購入としていました。

しかし、中学の教科書の文章量は、以前に比べて、長文化しています。

出てくる単語の数も多くなっています。

となれば、教科書ガイドを「助手」として使ったほうが、益が大きいと思います。

英語の教科書ガイドは、新しい単語の意味が網羅してあるところがいいです。

この点については、「教科書ガイドなんか使わず、新しい単語はひとつひとつ辞書を引いて覚えていくべき」という考えの方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、わたしはこのような考えを採りません。

中学生なら、とにかく単語を効率よく覚えるほうが先です。

訳文にしても、「自分の考えた訳とチェックする」「分からなかったところを調べる」という姿勢で活用すると効果が上がります。

(次回に続きます)

中学生 塾で用意してくれない「これはあったほうがいい教材」 その3 2022/04/18

(前回の続きです)

(3)資料集

<あったほうがいい度 国語7点 社会9点 理科9点>

学校では、各種資料集が配られます。

この中で、最も使う頻度の高いのは、「地図帳」でしょう。

生徒さんの多くは、「学校へ置きっぱなし」です。

なにしろ重いですから。

そうしたことを考えると、家にももう1冊、資料集を用意できれば理想的です。

とにかく、勉強する場所の周囲に、そうした資料集を置いて、分からないことがあったら調べるという習慣をつけることが、高得点ゲットのカギです。

社会科は特にそうです。

大学入試の社会科で、高得点をとっている生徒さんの合格体験記を見ていると、いずれも教科書・資料集を丹念に読み込み、調べて問題演習をしています。

さすがに高校入試は、そこまでガリガリしなくてはいけない問題は出題されません。

が、彼らのような高校生の姿勢に学ぶべき点は大です。

とにかく、理科・社会は記憶していかなくては点の取れないものがたくさんあります。

その記憶を下支えするのが、問題演習のような「字の情報」だけでなく、資料集のような「ビジュアル情報」です。

「字の情報」と「ビジュアル情報」を絡み合わせて記憶・演習していけば、試験のときに大いなる力を発揮します。

高校数学 赤点脱出の救世主「教科書ガイド」 その1 2022/04/19

去る16日から18日のコラムで、「教科書ガイド」について取り上げました。

<関連コラム>

中学生 塾で用意してくれない「これはあったほうがいい教材」 その1

中学生 塾で用意してくれない「これはあったほうがいい教材」 その2

中学生 塾で用意してくれない「これはあったほうがいい教材」 その3

このコラムを書いていて、高校生の数学指導のことを思い出しました。

今回は、高校数学と「教科書ガイド」のことを書いてみます。

さて、わたしのところには、ときどき高校生をお持ちのご父兄から数学の赤点対策のSOSが来ます。

SOSは偏差値45〜55辺りの高校生がコア層です。

ここに至るプロセスはだいたい共通しています。

こんな感じです。

(1)中学のときから、数学はあまり得意ではなかった

(2)高校に入ってから、入学したばかりのころは何とかなった

(3)しかし初めての定期試験で赤点、あるいは赤点ギリギリ

(4)以後、全然改善せず、今日に至る

そういうときの「お助け道具」として使っているのが、数学の「教科書ガイド」です。

赤点脱出のため、教科書を一から読み、例題、練習問題を解くということを何度も繰り返します。

その際、答え合わせをするために、「教科書ガイド」を参照します。

(次回に続きます)

高校数学 赤点脱出の救世主「教科書ガイド」 その2 2022/04/20

(前回の続きです)

数学の赤点脱出のため、教科書を一から読み、例題、練習問題を解くということを何度も繰り返すというのは、実に単純です。

文字通り、「教科書通りにやる」ことを実践しているだけです。

そう考えると、わたしのような者が生徒さんのそばにいなくても、できるはずなのです。

何しろ、やっていることは、教科書を一から読み、例題、練習問題を解くだけなのです。

そして、それを繰り返しているだけですから。

しかし、赤点に甘んじている高校生は、このシンプルなことがなかなかできません。

やっていることが地味なうえに、新しいことがどんどん積み重なっていくからです。

わたしも、同じ立場になったら、独力でやれる自信がありません。

そういう「教科書通り」の学習をしていくと、ほどなくして、彼らは赤点から脱出します。

それなら、最初から「教科書通り」に「愚直に」やっていればよかったのです。

とはいえ、この「教科書通り」「愚直に」が、なかなかに至難の業です。

彼らは、学校から、チャートだ、プリントだと、いろんな課題が出されています。

そういうものをこなしながら、過去の積み残しを学習していくわけです。

見た目は単純ですが、わたしのような伴走者がいないと、やっていくのはなかなか難しそうです。

(次回に続きます)

高校数学 赤点脱出の救世主「教科書ガイド」 その3 2022/04/21

(前回の続きです)

わたしが彼らのように、数学赤点に陥っている生徒さんを見ていてちょっと驚くのは、彼らが「教科書ガイド」の存在を知らないことです。

学校では、傍用問題集として、「チャート」などの参考書が配られます。

この参考書はかなり分厚いです。

彼らのような生徒さんは、その厚さだけでも、7割くらいはやる気を失ってしまうでしょう。

「チャート」には、解答・解説がついています。

しかし、肝心の教科書の例題、練習問題の解答・解説がまとめてあるものが、この世に存在することを、彼らの多くは知りません。

事実、彼らに「教科書ガイド」を購入し、内容を見せると、彼らはビックリします。

彼らから聞くのは、「教科書ガイドは分かりやすい」「詳しい」という称賛の言葉です。

それから、いつぞや、こういうこともありました。

わたしの生徒さんが「教科書ガイド」を使っている姿を、クラスメイトたちが見て、「世の中にこういうものがあるのか!」と彼らは大喜び。

早速に「教科書ガイド」を買い求めて、数学の勉強がしやすくなったと、生徒さんはクラスメイトたちから感謝されたのだそう。

わたしからすると、「教科書ガイド」でそんなに喜んでもらえるとは、うれしい半面、戸惑いもありました。

数学の赤点に苦しんでいる高校生は、「教科書ガイド」の活用を考えてみてはいかがでしょうか?

「動画で雨か嵐か」 〜仙台一高・二高 野球定期戦の案内〜 2022/04/20

動画へのリンクはこちら

勉強する小学生 しない小学生 格差は広がる一方 その1 2022/04/22

このところ、生徒さんの指導をしていて、特に強く感じるのが、「小学生のころに勉強しているか、勉強していないかで、格差が広がる一方」ということです。

もっとも、わたしのように家庭教師という指導形態を採っていると、そもそもが、よくできる生徒さん、勉強の苦手な生徒さんの二極分化しがちではあります。

ですから、「よくできる生徒さん」と「勉強苦手な生徒さん」との差というのは、もともと大きいものではありました。

しかし、このところ、もともと大きかったものが、さらに拡大しているという感じです。

「はて、それは正しい感覚なのだろうか?」と自問して、20年くらい前の状況を思い出してみました。

それを考えると、わたしの感覚はこんな感じです。

(1)ここ10年、「できる生徒さん」が増えた

(2)一方、「勉強苦手な生徒さん」のレベルは以前と変わらず

(3)「ゆとり教育」から方向転換し、小学校からの英語教育等、学習が難しくなった

(4)その結果、「よくできる生徒さん」と「勉強苦手な生徒さん」との差が大きくなった

以上は、わたしが生徒さんに接した「商売人としての勘」です。

ご同業の受験関係者の方は、また違った見方をなさるかもしれません。

(次回に続きます)

勉強する小学生 しない小学生 格差は広がる一方 その2 2022/04/23

(前回の続きです)

前回、「できる生徒さん」が増えたと述べました。

その理由は、二華中・青陵中といった公立中高一貫校の登場が要因として大きいと考えます。

青陵中の第1期生は、2008年です。

二華中の第1期生は、2010年入学です。

二華中・青陵中が入試を行う前は、仙台での中学受験といえば、東北学院・白百合・宮城学院と言った私立中だけでした。

もっとハイレベルを目指す生徒さんは、首都圏などに行っていました。

もちろん、今も首都圏・私立中を目指す生徒さんはいます。

ただ、二華中・青陵中の登場で、中学入試の裾野が広がりました。

中学入試に挑戦する生徒さんは、レベルの差があるものの、小学校のうちから、学習する習慣がついています。

仮に、二華中・青陵中に合格できなくても、小学生のうちから学習する習慣を身に着けて中学に上がるのは、よいことです。

その一方で、小学生のときに、勉強する習慣がほぼないという生徒さんも相当数います。

小学生のころには、そういう状態でも、学校で実施するテスト(いわゆるカラーテスト)では、「高得点ではないが、親がビックリするほどの低得点でもない」くらいの点が取れます。

しかし、中学に入った途端、「親がビックリするほどの低得点」をとるようになるパターンが非常に多いです。

(次回に続きます)

勉強する小学生 しない小学生 格差は広がる一方 その3 2022/04/24

(前回の続きです)

中学に入った途端、「親がビックリするほどの低得点」をとるようになった生徒さんに、小学校時代のことを尋ねると、学校の宿題以外に勉強をしていた形跡は、ほぼないのがよく分かります。

こういうところは、生徒さん本人以上に、ご父兄の意識・価値観が関係してきます。

小学校のうちは、「スズメの学校」ではありませんが、「お口をそろえてチーパッパ」とやっていれば、それでことが足ります。

学校で、試験をやると言っても、試験範囲は狭いです。

問題も難しくありません。

これが中学になった途端、1位から最下位まで順位がつけられるようになります。

そして、試験の結果に基づいた成績は、高校入試にも内申点という形で影響するようになります。

小学校で学習する習慣がなければ、中学校ではかなり苦労することになります。

そうなると、行ける高校、選択の幅は狭くなっていきます。

特に、昨年4月から、中学の英語が途端に難しくなりました。

ゆえに、小学校で学習する習慣のない生徒さんは、これから先、いくら頑張っても、挽回していくのは非常に難しくなってしまっています。

「よくできる生徒さん」にしても、「勉強苦手な生徒さん」にしても、持っている力をどう発揮していくかは、親の意識が色濃く影響します。

それはたぶん、ご父兄自身が想像する以上です。

小学生の指導をしていて、その点、つくづくと思います。

小学校で定期テストをやってほしい! 子供の「ヤバさ」に早めに気づくために その1 2022/04/25

先般、通知表をやめた公立小学校のことがネット記事になっていました。

ヤフーのコメントは、現段階で4,000件を超えています。

このコメント数は、「かなり関心を持たれている証拠」です。

この記事に対して、わたしはTwitterで、

「通知表はやめてもいいので、小5・6年生には、年に2回程度は、定期試験を実施してほしいです。

1位から最下位までの順位付きで。」

と述べました。

今回のコラムは、このツイートをさらに掘り下げます。

現在、多くの公立小学校のシステムにおいて、ご父兄は、子供の低学力に気づきにくくなっています。

そう申し上げると、ご父兄からは

「エー? そういうものなの?」

という声が聞こえてきそうです。

実は、小学校がこうなっているというのは、ご父兄や祖父母の時代から変わっていません。

ご父兄が子供のころと違っているのは、「塾などの受験産業の発達」です。

わたしが子供のころのことを思い出しても、受験産業の発達は目を見張るものがあります。

「こういうシステムの塾があるの?」と、わたし自身も関係者ながら驚くこともしばしばです。

学校が昔ながらのシステムで動いているのを尻目に、受験産業は、ノウハウを蓄積し続けました。

そして、学校のシステムを補完してきたのです。

(次回に続きます)

小学校で定期テストをやってほしい! 子供の「ヤバさ」に早めに気づくために その2 2022/04/26

(前回の続きです)

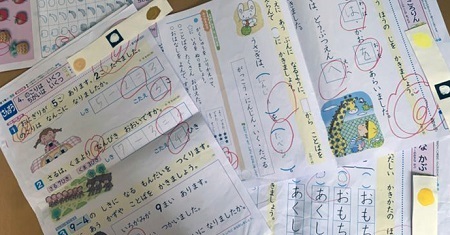

公立の小学校で「テスト」として実施されているのは、↓のようなものです。

受験業界では「カラーテスト」と呼ばれます。

小学生の段階で、塾などに通っていなければ、学校で受ける「テスト」は、この「カラーテスト」が主たるものです。

ですから、塾に通っていない小学生をお持ちのご父兄は、子供の学力がいかなるものか、「カラーテスト」で判断することになります。

そして、この頃は、仙台市などで、小2〜6まで、全市一斉学力調査が行われています。

この結果は、夏休み前までにご父兄の元に届きます。

これを見ると、どこができて、どこができていないのか、分かる仕組みになっています。

しかしこの結果の一覧表には、大きな弱点があります。

それは、「受験者の中で順位がどのくらいか」「校内で順位がどのくらいか」ということが全く分からないということです。

これは、学校で行われる「カラーテスト」も同じです。

平均点がどのくらいか、クラスの中でどのくらいの順位にいるのかを判断する材料はありません。

こういう「順位」「平均点」などが分かって初めて、我が子の成績がいかほどかを認識できます。

ですから、かなり多くのご父兄は、子供がすでに低学力になってしまっていても、それを認識できずにいます。

(次回に続きます)

小学校で定期テストをやってほしい! 子供の「ヤバさ」に早めに気づくために その3 2022/04/27

(前回の続きです)

その低学力をとくと認識するようになるのが、中学に入ってからです。

中学の定期試験では、試験の点数・平均点・順位などが出されます。

そこで初めて、子供の立ち位置が分かるわけです。

もちろん、小学校と中学校とのこうした違いは、今に始まったことではありません。

ご父兄の時代からそうでした。

しかし、ご父兄の時代と一番違うのは、「塾など受験産業の発達」です。

受験産業は、サービス業です。

それゆえ、中学に入っても慌てないように、いろいろなカリキュラムを用意して、「中1ショック」に備えます。

小学生のころから、受験産業のメリットを体いっぱい浴びてきた生徒さんと、全くそうした経験のない生徒さん...

途方もない差ができてしまっています。

特に昨年から中学での英語が、グッと難しくなっています。

そのため、小学校から塾などで勉強してきたか、そうでなかったかの差が、中学になって残酷なまでにハッキリした形で出ています。

小学校として、こうした流れを放置してよいものとは思えません。

小学校の先生は、生徒が小学生のころだけを見ていれば、事足ります。

しかし、生徒の勉強は、中学、高校と続きます。

そういう現状を何とかする方法として、小学校での定期試験実施を提言したいのです。

(次回に続きます)

小学校で定期テストをやってほしい! 子供の「ヤバさ」に早めに気づくために その4 2022/04/28

(前回の続きです)

「小学校で定期試験をやってほしい」

こう言えば、必ずどこからか「小学校の現場で競争を煽るから反対!」という声が聞こえてくるでしょう。

しかし、小5・6年生くらいであれば、小学校に定期試験を導入するメリットは、デメリットより大きいとわたしは考えます。

中学になれば、定期試験の成績が、高校入試に「内申点」という形で直結します。

特に、宮城県の公立高校入試は、中3になって頑張っても、中1・中2の結果が入試を大きく縛るシステムを採っています。

そうであるなら、なおさら、子供の成績が「学校・クラス全体のどの位置にいるか」を、ご父兄に知らせる合理的な理由があります。

だいたい、学校が競争する建前をなくしてしまうと、ろくでもない結果になるのがオチです。

「競争はやめましょう」という建前に不安を感じるご父兄が、ますます塾など受験産業を頼ることになります。

小5から定期試験をやっていれば、子供の成績がヨソ様と比べてどうなのか、知るきっかけになります。

定期試験の形式は、業者テストでも、市の学力調査に順位をつけるものでも、何でもOKです。

大切なのは、「なるべく早めに、子供が全体の中でどの位置にいるかを知ること」です。

中学まで2年あれば、ご父兄としても、今より余裕を持って、子供の成績を考えることができます。

「動画で雨か嵐か」 〜頑張れ白百合! 指定校推薦が狙い目!〜 2022/04/27

動画へのリンクはこちら

偏差値55未満の高校 数学担当の先生へ3つのお願いがあります! その1 2022/04/29

今回のコラムは高校の数学担当の先生へあてたメッセージです。

わたしも足掛け9年にわたって、コラムを書いてきました。

そのためか、それをご覧になった学校の先生方からメールをいただくことがあります。

その中には、高校の先生もいらっしゃいます。

メールの内容は、賛同だったり、わたしの間違いの指摘だったり、様々です。

わたしとしては、大変にありがたいことです。

「ということは、この欄にお願いを書けば、高校の数学担当の先生の目にとまるかも?」

という淡い期待を抱いて、「3つのお願い」を書いてみます。

ここで、「偏差値55未満の高校」というのは、公立で言えば、泉高校未満、私立で言えば、ウルスラtype2未満です。

(お願い1)「チャート」の配付をやめる

「チャート」を教材として配る学校は多いです。

多くの高校で「チャート」が教科書に準じた形で使われています。

ただ、「偏差値55未満の高校」の場合、多くの生徒には必要がないです。

かなりの生徒が、「チャート」を使うほどの数学力はありません。

彼らの勉強机には、ほぼ真っ白で使った、形跡のない「チャート」が鎮座している状態です。

これでは、生徒も、「チャート」もかわいそうです。

必要と感じる生徒が個人的に買うのならOKだと思います。

(次回に続きます)

偏差値55未満の高校 数学担当の先生へ3つのお願いがあります! その2 2022/04/30

(前回の続きです)

(お願い2)

「教科書ガイド」を配付する

前回コラムの(お願い1)で、「チャート」の配付をやめていただくように書きました。

そこで「チャート」の代わりに、「教科書ガイド」を配るのはいかがでしょう?

...教科書というすばらしい学習書があるのに、どうしてネコもシャクシも「チャート」???

...せっかく教科書があるのに、「チャート」を配らなくてはならない「大人の事情」でもあるの???

わたしはずっと感じ続けてきました。

「教科書ガイド」の成果に関しては、↓に記載があります。

<関連コラム>

(お願い3)

長期休みの課題の一部に中学の計算問題を課す

これは特に、「偏差値50未満」の高校の先生へのお願いです。

ご承知かと思いますが、生徒は中学の基本からして怪しいです。

ですから、夏休みなどには、中学あるいは小学校の数学の計算問題を課していただきたいのです。

これは、少なくても、ベネッセの「スタディサポート」を「写経だらけ」にして提出するより、ずっと意味があります。

以上を高校の現場でやっていただくと、先生も生徒も、今よりかなり幸せになると思いますが、いかがでしょうか?

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日