〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

自立型個別指導塾 合うタイプ・合わないタイプ その1 2022/02/01

このところ、「自立型個別指導」というスタイルの個別指導塾が増えています。

これまでの個別指導塾は、「先生が主体」で指導が行われています。

一方、「自立型個別指導」は、「生徒が主体」です。

生徒が自習に近い形でドンドンと勉強を進めて行きます。

それを先生が、比較的短い時間でアドバイス・学習指導をしていきます。

ですから、1人の先生が受け持つ人数は、これまでの個別指導塾に比べてかなり多いです。

そのため、月謝は安めです。

ただ、当然のことながら、この自立型個別指導塾には、合うタイプの生徒さん、合わないタイプの生徒さんがいます。

以下、「合わないタイプ」の生徒さんについて、書いてみます。

「合わないタイプ」の代表格は、公立小学校・中学で、偏差値45が取れていない生徒さんです。

この「偏差値45」とは、100人換算で、70位くらいです。

明確な基準があるわけではありませんが、このラインが最低基準です。

できれば、平均点の取れていることが望ましいです。

そもそも、自立型個別指導塾で、「自立」していくためには、ある一定以上の成績が必要です。

立てない赤ちゃんに立って歩けといっても、それは無理な話です。

「自立」するには、自分で勉強のことをコントロールして行かなくてはならないからです。

(次回に続きます)

自立型個別指導塾 合うタイプ・合わないタイプ その2 2022/02/02

(前回の続きです)

「自立型個別指導塾」の月謝は、普通の個別指導塾に比べると、低く抑えられています。

となれば、料金が低めであるがゆえに、デメリットというものがあります。

100人中70位まで届かないという生徒さんは、「自分でガンガン進めて行く」ことがかなり難しいです。

彼らは、「分からないところが分からない」「分からないという自覚がない」です。

こういう生徒さんが、「分からないところを先生に質問する」というのは、至難の業です。

例えば、中学の数学でやる方程式にしても、小学校の分数の計算がボコボコ抜けているというのは、十分にあり得る話だからです。

そういう生徒さんが、「自立型個別指導塾」に通っても、「何となく座ってしまっているだけ」「サポートはほぼなし」状態になります。

「まるっきり塾通いをしないのもアレだから、あまり家計の負担にならないところにとりあえず.....」

とご父兄が考えてしまうと.....

かえって痛手を被ることになります。

そして、痛手を被るのは、おカネだけでなく、時間もです。

おカネは稼げば、その後に何とかなります。

しかし、時間のロスは、入試というタイムリミットに間に合わなくなってしまうおそれがあります。

(次回に続きます)

自立型個別指導塾 合うタイプ・合わないタイプ その3 2022/02/03

(前回の続きです)

わたしは、この自立型個別指導と併用していた生徒さんをこれまで数名担当したことがあります。

いずれも、偏差値45〜48くらいの生徒さんでした。

彼らは平均より下がります。

100人換算で60〜70位と言ったところです。

彼らは、自立型個別指導だけだと、ギリギリやっていけるかくらいという印象を受けました。

個別指導塾で質問ができるか、分からないところを放置しないかどうかは、その生徒さんの性格・意欲にもよります。

そうした経験があるため、「偏差値45」の取れない生徒さんは、このスタイルがキツいだろうと感じたわけです。

「自立型個別指導塾」というのは、その名の通り、生徒さんの「自立」が前提となっています。

「自立」するには、体力がいります。

勉強における「体力」とは、早い話が、「一定以上の成績」です。

指導する側からすると、ほかに生徒さんが10人や20人もいる中で、1人だけに構っているわけにはいきません。

学校ならば、クラス全員が同じ勉強をします。

しかし、自立型個別指導では、1人1人、学年も違えば、習熟度・取り組む内容も違います。

となれば、「自立」できない生徒さんは、放置しておく以外に仕方がありません。

どんなに優秀な講師でも、能力の限界・時間の限界があります。

ご父兄におかれては、子息がどういう状況かをしっかり把握しておく必要があります。

「動画で雨か嵐か」 〜古川学園を特集します〜 2022/02/02

動画へのリンクはこちら

受験はフライングし放題 「フライング」のための家庭教師 その1 2022/02/04

運動会の徒競走や陸上競技などで、「フライング」というのがあります。

これは、用意ドン!の合図が鳴る前に、スタートを切ってしまうことを言います。

相撲なんかでも、行司の軍配が返る「はっけよい」の前につっかけたりする場面があります。

これらは「反則」です。

つまりスタートを宣言する人が「スタート」を言わない限り、スタートしてはいけません。

ところが、世の中には、この「フライング」し放題というものがあります。

それが、「受験競争」です。

幼児教育に大枚をはたくご父兄は、

「少しでも賢い子になってほしい。

将来の受験にちょっとでも役に立ってほしい」

という思いの方が相当数いらっしゃるはずです。

逆に、そうとでも考えないと、なかなか出すものを出そうという気になれるものではありません。

こういうご父兄は、受験競争において「フライング」の大切さをよく分かっていらっしゃいます。

一方で、そういうものには、ほぼ無関心・頓着しないというご父兄もいらっしゃいます。

「フライング」をしっかりしてきている子供vs「フライング」なしの子供.....

公立中学で、初めて中間テストを受ければ、どちらが強いかは申し上げるまでもありません。

個人差はありますが、「フライング」をしっかりしてきている子供のほうが、圧倒的に強いです。

勝負にすらなりません。

(次回に続きます)

受験はフライングし放題 「フライング」のための家庭教師 その2 2022/02/05

(前回の続きです)

前回、「受験競争」では「フライング」がし放題だと述べました。

そして、意識の高いご父兄ほど、「フライング」の大切さをよくご存じだとも述べました。

この「フライング」、実のところ、家庭教師の指導と非常に相性がいいのです。

実際、ご父兄からは↓のような依頼・問い合わせが寄せられます。

.....うちの子供は小学生なのですが、中学での英語がすごく難しくなっていると聞いています。

だから、中学で困らないように、今のうちにしっかり英語を教えてください..........

.....うちの子を見てますと、文章読解力というか、文章を読む力がちょっと足りてないようなんです。

あまり本も読みませんし。

国語の文章読解もきちんと書けてないようなんです。

そういうところを指導していただければ.....

こういうご依頼をなさるご父兄は、「フライング」の大切さをよくご存じです。

さらに申せば、生徒さんも世間一般から見て、レベルが高いというのがほとんどです。

家庭教師の利用法としては、非常に成果が出ます。

世の中のことは、「先手必勝」「先んずれば人を制す」といいます。

「受験競争」も、決して例外ではありません。

受験はタイムリミットが決まっています。

泥縄式にやっても、成果が出づらいのは、受験も同じです。

12月・1月の試験の結果&現在の指導枠の空き状況 新学期からの指導依頼承っています! 2022/02/06

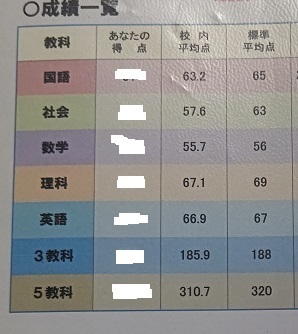

本日現在で判明している各種試験の結果のうち、主要なものは以下の通りです。

<中学生>

◎期末試験

(12月)

中2 451点 校内順位3位

◎みやぎ模試

(12月)

中3 401点 偏差値65

(1月)

中3 382点 偏差値64

中2 381点 偏差値64

中2 398点 偏差値66

◎実力試験

中3 405点 校内順位4位

中3 433点 校内順位23位

中3 408点 校内順位38位

中2 471点 校内順位3位

トップ層は引き続き安定している感があります。

ただ、やはり「取りこぼし」がちょいちょいとあるのは、心残りです。

「当たり前のことを当たり前のように当たり前に繰り返す」というのは、単純に見えて、難しいことです。

受験のボーダーラインでもがいている生徒さんは、特に留意してもらいたいところです。

<現在の指導枠空き状況>

現在、中学入試・私立高の入試が終わった関係で、「生徒さんの入れ替え」が始まっています。

そんなわけで、「今日OKとなっていた日程が、明日はNG」ということがあります。

また、返事待ちなど保留の案件もあります。

そのため、お住まいの地域や指導可能な曜日によって、お引き受けできる場合とそうでない場合があります。

1月になってから、小5・中2といった、来年受験をする予定のご家庭からのお問い合わせが出てきました。

興味のある方は、「早め早めのスタート」をお考え下さい。

中3 土壇場で成績ダウンとなるケース その1 2022/02/07

私立高校の入試関連のことが一段落しました。

公立高校を目指す中3生は、今からが胸突き八丁の時期となります。

わたしが中3生を指導していると、年末辺りごろから、成績の伸びている生徒さん、ほぼ変わらない生徒さん、失速気味の生徒さん、よく見えてきます。

今回、コラムで取り上げるのは、年末あたりの「土壇場」から成績が失速しているケースです。

その原因はどういうところにあるのか、気が付いたこと3点、書きます。

まず一つ目は、周りが頑張ってきているからです。

模擬試験のように試験範囲が「今まで習ったところ全部」というものは、ちょっと勉強して成績がホイホイ上がるものではありません。

学校の定期試験ならともかく、中3の12月あたりともなると、どこからどういう切り込み方をされるか、全く気が抜けません。

「暑かった夏」の成果は、秋ごろからジワジワと出てきます。

さらに、周囲の意識も高くなってきます。

となれば、詰めの甘い学習を続けていけば、当然のことながら、成績は伸び悩んだり、失速していきます。

言ってみれば、若いころの不摂生が、ある年齢に達してドバッと出てきたり、ある日を境にガタガタと来る、という状況と少し似ています。

(次回に続きます)

中3 土壇場で成績ダウンとなるケース その2 2022/02/08

(前回の続きです)

第二点として、中1・中2のときの「足腰の弱さ」が現れてくることです。

英語・数学といった教科は特にそうです。

ここで「足腰がしっかりしている」というのは、要するに「基礎がしっかりしている」という意味です。

「基礎」=「簡単なこと」「易しいこと」とは限りません。

「易しい問題は何とかなるのですが、応用問題が解けません」というのは、基礎がグラついていることの証明です。

英語に関して言うと、トップ層あたりでも、暗記だけで通用するのは、中2のときくらいまでです。

特に、昨年からは中学で習う英語もかなり重厚になっています。

そのため、文法などの知識がしっかりしていないと、確実に成績は下がっていきます。

理科・社会に関しても、勉強しなくてはいけない内容が増えてくると、以前にやったことは、忘れてしまいがちになります。

例えば、第二次世界大戦の歴史をやっていると、飛鳥・奈良時代は忘れてしまうというように。

こういう教科は、入試本番の日まで忘れないよう、前に習ったこともメンテナンスをして行かなくてはなりません。

これを怠ると、さび付いた刀で戦いに挑むことと同じ結果になります。

成績はダダ下がりです。

(次回に続きます)

中3 土壇場で成績ダウンとなるケース その3 2022/02/09

(前回の続きです)

第三点として、入試近くの模試となると、総合的な問題が多くなることです。

総合的な問題というのは、分野をまたぐ問題です。

例えば、数学であれば、関数や図形が合わさって問われるような問題です。

こういうものは、学校の中間・期末テストのように、狭い範囲だけで勝負できません。

上っ面だけの知識や、付け焼き刃では、総合的な問題に太刀打ちするのは無理です。

こういうものが多くなってくると、底の浅い学習しかしてこなければ、途端に成績ダウンとなります。

あるいは、「直前の伸び」を期待して勉強しても、イマイチという結果に終わってしまいます。

「底の浅い学習」というのは、間違った問題を放置する、問題を解くだけで振り返りをしない、というようなことも含みます。

この点、わたしの目の届く限りでサポートはしますが、生徒さん自身の意識が低いとなかなか改善されません。

入試近くになって、点の伸びが出てくる生徒さんというのは、例外なく、コツコツとまじめに学習を続けてきています。

やはり、原因があって、結果があります。

こういった現象というのは、毎年繰り返されます。

まだ受験を迎えていない中1・中2生は、「人の振り見て我が振り直せ」を教訓にしていただきたいものです。

「動画で雨か嵐か」 〜公立高校入試 共通選抜と特色選抜〜 2022/02/09

動画へのリンクはこちら

合格状況 中間発表 2022/02/10

現時点で判明分の生徒さんの合格状況は以下の通りです。

<中学校>

秀光中 1名

<高校>

聖ウルスラ高 type1 3名

仙台育英高 特進東大選抜 1名

日本ウェルネス宮城高 1名

合格した皆さん、おめでとうございます!

よく頑張りました。

公立高校を目指す生徒さんは、本番まであともう少しです。

今の時期になると、「伸ばす」ことより、「いかに失点・ミスを防ぐか」に留意すべきです。

いくらファインプレーをしたところで、エラーをしてしまっては、ファインプレーも帳消しです。

事実、生徒さんを指導していると、試験ではいつもの通りの姿が出ます。

普段が大切なのは、別に入試に限りません。

実際に本番の入試を受けてみれば、わたしが日頃なぜ「こんなこと」を言い続けてきたか、よく分かるようになるはずです。

また、特にこういう寒い時期は、日ごろの体調管理に今まで以上に気を配る必要があります。

ことに、コロナの勢いがやまず、単発的な休校措置となる学校が随分多く出てきました。

万一、陽性反応が出てしまっても、入試のほうはセーフティーネットが張られています。

そして、個人がやれることには限界があります。

わたしも受験生に接することを考え、今まで以上に「わきまえる生活」を心がけていきます。

健康に留意し、入試本番まで走り抜けましょう!

わたしも頑張ります。

中学受験は2月から新学期 いかにスタートダッシュをするか その1 2022/02/11

2月に入り、世間はそこかしこで入試が行われるようになっています。

当地宮城では、1月初旬に中学入試が行われました。

首都圏では、開成・筑駒・女子学院・桜蔭といった名だたる中学が、2月初旬に入試を実施しています。

「入試カレンダー」は、いま述べたとおりです。

そのため、中学受験の新学期は4月ではありません。

2月です。

中学受験向けの進学塾、四谷大塚も、2月から新学期が始まっています。

「新4年生」とは、「小3生の2月」を意味します。

つまり、中学受験で、小3生はすでに4年生として扱われます。

四谷大塚では、非常に重厚で難解な「予習シリーズ」による授業が始まっています。

新学期はスタートしていますが、入塾は新学期スタートでなくても受け付けてくれます。

ただ、途中から入っても、すでに授業の済んだところは、塾側がさかのぼってサポートをしてくれるわけではありません。

それはご父兄がサポートし、生徒さん本人が自分の力で頑張っていかなくてはなりません。

塾のほうも、そうしたご父兄のサポートを前提として、今後の予定を組んでいます。

ご父兄のサポートは、塾への送り迎えから始まって、宿題の進み具合の管理もあります。

さらに、子供が「分からない!」となれば、ある程度、教える必要も出てきます。

なかなか大変です。

(次回に続きます)

中学受験は2月から新学期 いかにスタートダッシュをするか その2 2022/02/12

(前回の続きです)

四谷大塚の「予習シリーズ」は、首都圏などの中学受験に合わせたテキストです。

内容としては、「そんじょそこらの小4生が、シャレや冗談で取り組めるシロモノではない」です。

「こんなに難しい内容をする必要があるのか」と、ご父兄の中にはお感じになる方もいらっしゃるはずです。

確かに、二華中・青陵中といったところに入るだけなら、ここまで難しいものは必要ありません。

しかし、首都圏の中学入試問題を見ていると、「こういうレベルも必要になって来るかなあ」と感じます。

首都圏の中学入試問題の難しさは、ハンパではありません。

宮城県の公立高校の入試問題より、はるかに難しいものがバンバン出されます。

ときには、大学入試よりも難解なものが出てきます。

こういう問題が当の受験生に解けるかどうかは別にして、とにもかくにも「予習シリーズ」は中学受験の現実に合わせたものです。

スタートをいつにするかというのは、その生徒さんの習熟度、つまりお勉強がどのくらいできているか、できるかというものに大きく左右されます。

さらに、精神的にしっかりしているか、ということも大きな要因です。

生徒さんそれぞれ、かなり難しい判断です。

(次回に続きます)

中学受験は2月から新学期 いかにスタートダッシュをするか その3 2022/02/13

(前回の続きです)

実際の二華・青陵合格者を見ると、全員が全員、必ずしも小3の2月からのスタートというわけではありません。

わたしがこれまで受け持ってきた二華・青陵中の合格者、在校生のことを思い出すと、小5の夏、小4の秋など、意外とバラつきがあります。

塾へいつから通うようにすればいいかは、「もともとの能力」「難しい問題に立ち向かっていく精神力」などをさまざまに勘案する必要があります。

小3の2月スタートという場合、塾のカリキュラムに合わせた形になるので、「よいスタート」といえます。

二華・青陵といったところに合格している生徒さんを見ていると、小さいころから「能力」「精神力」ともにかなりキチンとしています。

逆に言うと、そういうことができないのであれば、合格は厳しいです。

彼ら合格者が必ずしも「小3の2月スタート」というわけでなかったというのは、「スタートの遅れ」を上回るほどの能力・精神力があったという見方もできます。

二華・青陵を目指すのであれば、スタートダッシュ以前に、子供の「適性」「精神力」はいかほどなのか、余裕をもってしっかり検討しておかなくてはなりません。

これをしておかないと、親も子も、つまずいたときのダメージが大きくなります。

高校受験・大学受験に比べて、その点が中学受験の難しさです。

実力テスト 成績表 中学ごとの平均点の違い その1 2022/02/14

大多数の公立中学では、冬休み明け、あるいは冬休み中に「実力テスト」が行われました。

この「実力テスト」は、1・2年生の場合、夏休み明け、冬休み明けに行われます。

3年生は、7月あたりから、ポツン・ポツンと行われます。

学校によって、実施する回数は違います。3年生は、高校受験までに年4回くらいあります。

この「実力テスト」とは、「今まで習ったところ全部」が試験範囲です。

この点、「中間テスト」「期末テスト」とは違ってきます。

「実力テスト」とは、「みやぎ模試のような模擬試験を校内だけでやる」ものです。

実施する時期も、「みやぎ模試」「ぜんけん模試」などと似ています。

「実力テスト」が返ってくると、成績表も同時に返却されます。

今回、話題にしたいのが、成績表の「校内平均点」と「標準平均点」です。

「校内平均点」とは、文字通り、生徒さんが所属している中学の平均点です。

「標準平均点」とは、このテストを受けた中学(県内の多くの中学)全体の平均点です。

ですから、この「校内平均点」と「標準平均点」を比べると、所属中学全体のレベルが分かります。

わたしは、塾に比べて、活動エリアが非常に広いです。

そのため、いろいろな中学の「校内平均点」と「標準平均点」の違いを目にしています。

そこから分かることを、次回以降、書いていきます。

(次回に続きます)

実力テスト 成績表 中学ごとの平均点の違い その2 2022/02/15

(前回の続きです)

前回、公立中学で実施されている「実力テスト」について述べました。

そのとき、「校内平均点」と「標準平均点」の違いについても述べました。

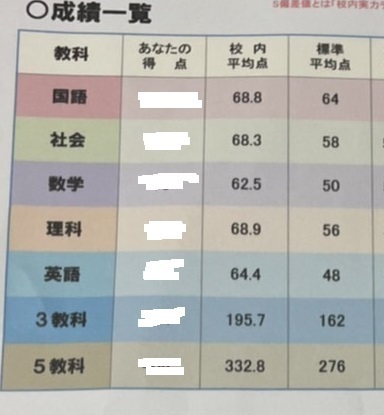

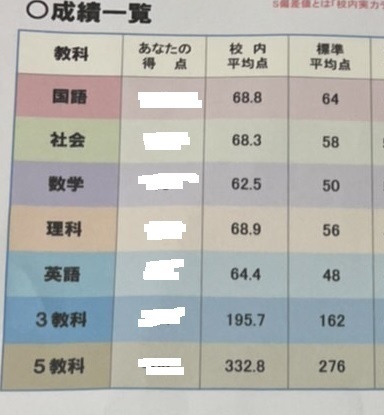

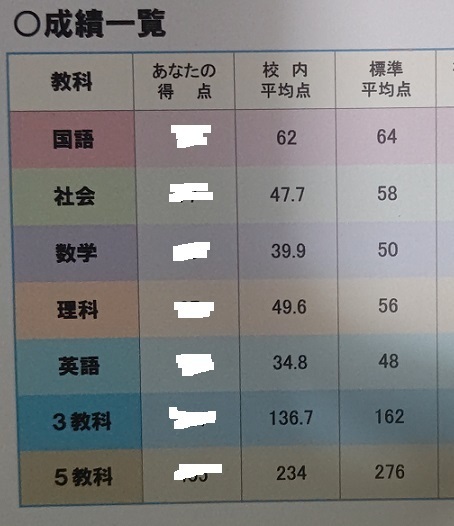

以下、「校内平均点」と「標準平均点」がどう違っているか、現物をお示しします。

まず<A中学>です。

これは前回も載せました。

次に<B中学>です。

そして、<C中学>です。

<A中学>と<B中学>は、中3の数字です。

そして、どちらも仙台市内の中学です。

<C中学>は中1の数字です。

こちらも仙台市内です。

<A中学>と<B中学>の数字を見比べてみるとお分かりの通り、「校内平均点」は、<A中学>が332.8点です。

一方<B中学>は、234点です。

この差、実に98.8点あります。

ほぼ100点違います。

100点違うということは、1科目当たり、20点近く違うということです。

繰り返しになりますが、この<A中学>と<B中学>は、同じ仙台市内の中学です。

<A中学>は「標準平均点」に対して、56.8点、勝ち越しです。

<B中学>は「標準平均点」に対して、42点、負け越しています。

<C中学>は、「標準平均点」に対して、9.3点、負け越しています。

ということは、<C中学>のほうが、<B中学>より、全体として学力が高いということになります。

(次回に続きます)

実力テスト 成績表 中学ごとの平均点の違い その3 2022/02/16

(前回の続きです)

前回のコラムで示したように、同じ仙台市内でも、学校によって、100点近くも平均点の差が出てきているというのは、なかなかに衝撃的です。

わたしは昨年、仙台圏の中学校がナンバースクールへどれだけの進学者を出したか、人数割りでランキング表を作りました。

そのときのランキング表と、今回の実力テストの差というのは、ほぼ一致しています。

つまり、平均点の高い学校ほど、「ランキング表」でのランキングも高いです。

ちなみに<A中学>は、その「ランキング表」では、ベスト10に入っています。

そして、<B中学>は、仙台市全体の中で「下から数えて10位以内」です。

このように、同じ仙台市内でも、中学によって、平均点の差がこれだけ大きいというのは、ご父兄・学校の先生方・受験関係者ならば、何となく気付いていることです。

文科省や仙台市がやっている「学力調査」にしても、学校ごとにどれほど平均点が違うのか、教育委員会などの方々はご存じのはずです。

ただ、「具体的にどれほど違うの?」となると、知っている人は意外に少ないのではないでしょうか。

わたしのように、広く地域を見ることができると、この手の数字はやはり気になります。

この数字は、中学の学ぶ環境がいかほどなのかを数字をもって知ることができます。

「動画で雨か嵐か」 〜仙台一高 ボーダーライン予想〜

学校の基本は読み・書き・ソロバン その1 2022/02/17

ツイッターを見ていると、学校の先生によるツイートを見かけます。

ツイートを通じて学校の先生方の悲鳴が聞こえてきます。

相当に大変な様子がうかがえます。

この悲鳴の多くは、要するに仕事が多い割に、人手が足りていないというところにあります。

早い話が、先立つものがないゆえのご苦労といった風です。

これらは、日本経済がここずっとまともに成長していないことと関係があります。

ただ、それはここで論じません。

なぜこうしたことが起きるのか。最大の要因は、「学校にアレコレ詰め込み過ぎ」というところに原因があるのではないかとわたしは考えています。

学校というのは、基本的に前例踏襲主義です。

学校でなくても、組織はそういうものです。

そして、時代が変わるにしたがって、新しい仕事が増えて行っています。

一方、時代に合わなくなったような仕事が捨てられるのかといえば、意外とそうでもありません。

放っておくと、仕事は増えるばかりです。

こういうことは、「読み・書き・ソロバンという学校の基本が忘れられているからこそ、詰め込み過ぎが起きているのかも」とも感じています。

学校はどこまでも学校です。

ホテルでもなければ、託児所でもありません。

(次回に続きます)

学校の基本は読み・書き・ソロバン その2 2022/02/18

(前回の続きです)

前回、「学校では読み・書き・ソロバンという学校の基本が忘れられているからこそ、詰め込み過ぎが起きているのかも」と述べました。

これに関しては、当然のことながら、「まさかそんなこと.....」という反応が予想されます。

しかし、わたしにはこのように思えてなりません。

例えば、自身が担当する授業より、部活動を優先させているのではないかと思われる先生が意外なほどいます。

それから、

「これって音楽の先生の顔を立てるためにやってるんだな」

「これは国語の先生のためのものだな」

などという行事やコンクールみたいなものが随分とあるようです。

こういうものというのは、「前からずっとやっていること」です。

ただ、学校の先生の人手が足りないとなれば、これらを削るか、人員を増やすかしか方法はありません。

とはいえ、現場においては、カットも人員増も難しいです。

となれば、先生方の負担は増えるばかりです。

真面目な先生にしてみれば、授業をしっかりやりたいはずです。

少しでも生徒の学力を上げたいと思っていらっしゃるはずです。

しかしながら、なかなかそういう先生方の思いが実現されにくい現場とあっては、先生方・ご父兄・生徒、三者にとって不幸です。

(次回に続きます)

学校の基本は読み・書き・ソロバン その3 2022/02/19

(前回の続きです)

学校が、「読み・書き・ソロバン重視という原点を忘れているのでは?」と思える出来事が最近ありました。

岐阜県下呂市では、新年度から、中学で生徒の最終下校時間を部活の時間を含めて、午後4時半に統一するそうです。

そこまではいいです。

わたしが???と感じるのは、週3〜4の部活の時間は減らさないようにし、6時間目の授業をやめて部活に充てるのだそうです。

工夫しようという姿勢はすばらしいです。

しかし、「6時間目の授業をやめて部活に充てる」というのは、「正気か?」と思わずにいられません。

先生方の負担減を考えるなら、減らすべきは部活です。

授業ではありません。

学校の先生からすれば、

「勉強の苦手な子もいる。

そういう生徒の中には、部活を楽しみにしている生徒もいるだろうから」

となるのかもしれません。

そりゃあ生徒としては、授業時間が減るから嬉しいでしょう(苦笑)

でも、でも、でも、わたしとしては「それでいいのか?」と思ってしまいます。

学校のほうが自ら「読み・書き・ソロバンを最優先にしません」と公言してどうするのでしょう?

あちらの顔を立て、こちらの顔を立てた結果、誰のためにもならない現状になってしまっては困りものです。

やはりここは、「読み・書き・ソロバン重視という原点に戻る」としたほうが、長い目で見て、よりよい結果になるとわたしは考えます。

「動画で雨か嵐か」 〜公立高校入試 本出願結果解説〜 2022/02/19

動画へのリンクはこちら

本のにおいがするご家庭 しないご家庭 その1 2022/02/20

わたしのような家庭教師という指導形態は、直接ご家庭に出向いて指導をします。

この点、同じ受験産業でも、塾と大きく違うところです。

塾の先生方は、生徒さんや勉強部屋がどうなっているか、その他の空間がどうなっているか、分からないはずです。

その一方、わたしは、勉強部屋やそれを取り巻く空間に日常的に接しています。

わたしはこれまで数多くのご家庭を訪れてきました。

そうした中で、思い返すと、「本のにおいがするご家庭、しないご家庭」のあることに気づきます。

わたしがいう「本のにおいがするご家庭」というのは、勉強部屋やそれ以外の生活空間に、週刊誌や漫画本以外の「文字の本」があるご家庭のことです。

一方、「本のにおいがしないご家庭」もあります。

それは、先ほど述べた「文字の本」がまるでないご家庭です。

この「本のにおいがする、しない」は、ほぼ100%、ご父兄の考え方、意向によります。

これの意味するところは、ご父兄ご自身が、「文字の本」に関心をお持ちかどうかということです。

わたしが見立てたところ、トップクラスの場合、「本のにおいがしないご家庭」は皆無でした。

成績が下のほうになって来るにつれ、「本のにおいがしないご家庭」は多くなる傾向にあるように思います。

(次回に続きます)

本のにおいがするご家庭 しないご家庭 その2 2022/02/21

(前回の続きです)

前回、「本のにおいがするご家庭 しないご家庭」について述べました。

「本のにおいがしないご家庭」に関しては、かなりの確率で「ゲームのにおい」がプンプンします。

「においが充満している」と言ってもいいくらいです。

もちろん、トップクラスの生徒さんのご家庭でも、ほとんどの場合「ゲームのにおい」はします。

しかし、それ以上に「本のにおい」もしてきます。

わたしが小中学生のころは、世代的にまだ「ファミコン」などが一般的でなかったころです。

そのころは、「野球盤」「人生ゲーム」のようなボードゲームが中心でした。

今の小中高校生のご父兄の世代だと、すでにそうした電子ゲーム類は、一般的になっています。

今の生徒さんがやっているスマートフォンのゲームアプリなどは、ボードゲームなどと比べると、依存性が高いように思います。

ですから、勉強と遊びの切り替えが、わたしの世代よりよほど難しいです。

「本のにおい」がしないご家庭ともなると、「ゲームのにおい」で満ち満ちているのも、当然といえば当然です。

「本のにおいがするご家庭」に育った生徒さんと、「本のにおいがしないご家庭」に育った生徒さん。

「よーいドン」で競えば、どちらが勉強に強くなるかは、申し上げるまでもないでしょう。

こういうところは、受験関係者がなかなか手を突っ込めない部分です。

中2生をお持ちのご父兄へ 公立高校入試本出願結果の教訓 その1 2022/02/22

去る18日、公立高校入試の本出願倍率が発表されました。

この結果については、すでにツイッターにても発信していますが、再度リンクを貼ります。

また、この件については、当方のyoutubeチャンネルで、「公立高校入試 本出願結果解説」と題して動画をアップしています。

今回のコラムは、youtube動画で語ったことの補足です。

主として、中2生をお持ちのご父兄向けに書きます。

わたしが申し上げたいのは、「人気校とそうでないところの差が年々激しくなっている」ことです。

県全体で見ると、志願者は定員に対して、1.01倍となっています。

ギリギリ定員を上回っています。

しかし、郡部に行くと、定員割れが常態化しているのが実態です。

一方、ナンバースクール・準ナンバーは相変わらず高い人気です。

以下、今回の実数をお示しします。

ナンバースクール=一高・二高・三高・宮一・二華

準ナンバー=南・向山・館山です。

ここでは、倍率と不合格になる人数をピックアップしました。

県全体としての倍率は1.01倍なのに対し、ナンバー・準ナンバー合計では1.36倍です。

大雑把に言って、ナンバースクールは「4人に1人が不合格」になります。

準ナンバーは「3人に1人が不合格」です。

(次回に続きます)

中2生をお持ちのご父兄へ 公立高校入試本出願結果の教訓 その2 2022/02/23

(前回の続きです)

それから申し上げたいのは、希望調査のときに低倍率でも、本出願のときには、一気に高倍率になってしまうことがあります。

今回の向山は、普通科・理数科、いずれもそうでした。

(出願希望調査時)→(本出願時)で、向山の倍率は、次のようになっています。

普通科1.04→1.41

理数科0.90→1.73

今回は、南高が出願希望調査のとき、2.00という高倍率でした。

そこから、向山へ志願者が流れたと思われます。

ただ、出願希望調査時に低倍率だったから、本出願時に必ず跳ね上がるかというと、そうとも言えません。

数年前までは、松陵・広瀬が、本出願時に倍率が高くなっていました。

しかし、最近は、低倍率・定員割れギリギリくらいが定着してきています。

受験の流れというのは、変わっていく部分、あまり変化のない部分があります。

ですから、「ちょっと前はこうだったのに」という常識が通用しなくなります。

特に、兄・姉がいる中2生の場合、「お兄ちゃんのころはこうなってた」というような流れが変わることはあり得ます。

そうした状況を踏まえ、最新の受験情報はどうなっているか、ご父兄としては、目配り・気配りをして、アンテナを高くしていく必要があると感じます。

受験業界は「重症」ほど放置される現実 〜医者と受験業界との違い〜 その1 2022/02/24

わたしはこれまで何度か入院を経験しました。

その際、病院の先生方、看護師さんなど、病院の方々には大変にお世話になりました。

先日、ふと入院したときのことを思い出していたら、

「重症者への対応が病院と受験業界とでは随分と違うもんだなあ〜」

などと考えました。

その違いというのは、

「病院では重症者ほど優先され、最高の治療を受ける。

一方、受験業界では、重症者ほど放置されてしまう」

というものです。

お医者さんも受験業界で指導に当たる人も、「少しでもクライアントがよくなるように」という思いを持っています。

ここでお医者さんのクライアントは患者です。

受験業界であれば、生徒です。

病院で重症となっている患者は、最優先で治療の対象となります。

そこには、あらゆる労力がつぎ込まれます。

病状がわずかでもよくなったとなれば、本人・家族からは感謝され、「名医」となります。

一方で、受験業界はかなり様相が違います。

例えば、公立中学の定期試験で5教科100点くらいという生徒さんは、「重症」に入るといっていいでしょう。

そういう彼らに、あらゆる労力がつぎ込まれ..... などということはありません。

苦労して彼らに教え込んで、ようやく高校へ行けるようになっても、その受験関係者は、世間的に「名講師」と称えられることもありません。

(次回に続きます)

受験業界は「重症」ほど放置される現実 〜医者と受験業界との違い〜 その2 2022/02/25

(前回の続きです)

「重症」に対する医者と受験業界の違い.....

医療の世界で「重症」ともなれば、命にかかわってきます。

となれば、何が何でも治療をして行くというのは、当然といえます。

一方、受験の場合、「重症」とはいっても、命まで取られるということはありません。

それに、医療では、健康保険があります。

治療費の7割はこの保険で賄われます。

自己負担となるのは3割です。

受験業界に「受験保険」などというものはありません。

100%自己負担です。

病院は、医療法人や県・市といった公共機関が運営しています。

それだけ公共性が高いのです。

受験業界は、まるっきりの私企業です。

公共性のようなものはありません。

そうなれば、受験業界は「利益の出そうなこと」に集中して活動します。

「重症」となっているものを上向かせるためには、非常に時間とエネルギーが必要です。

そして「重症」ともなれば、世間的にあまり高い評価を受けない結果となることが多いです。

ご父兄として、そのような結果を突き付けられれば、

「名の知れたところならともかく、結果がそれほどでもないなら、そこまでしてやらなくても.....」

という具合に、財布のひもはきつくなります。

(次回に続きます)

受験業界は「重症」ほど放置される現実 〜医者と受験業界との違い〜 その3 2022/02/26

(前回の続きです)

受験業界は名門への合格ほど評価されます。

だからこそ、「合格実績」として、「いかに名門を出していくか」を前面に出します。

大手の進学塾などはそうです。

「東大文1合格 ○○さん」

「京大医学部医学科合格 ◎◎さん」.....

このような広告が新聞・ネットを賑わすことになります。

よく考えてみれば分かりますが、いわゆる名門は、合格できる人が世間から見て圧倒的に少数です。

むしろ合格できない人が大多数と言えます。

それゆえ、「重症」というケースのほうが、はるかに人数的にも多いはずです。

そして、そのための潜在的な需要もきっとあるはずなのです。

しかし、世の中そういう風になっていません。

「重症」者を何とか救っても「見返り」が大きくないという風にご父兄が判断なさっているからでしょう。

わたしとしても、でき得る限り、「重症」となっている生徒さんの助けになりたいと考えています。

が・・・・・

そうなると、「毎日2時間指導」という具合になってしまいます。

「健康保険」はあっても、「受験保険」がない現状で、こういうことはおいそれとできることではありません。

わたしもそうしたジレンマを抱えながら、指導に当たっています。

たぶん、他の受験関係者の方も、多かれ少なかれ、このような気持ちはあるのではないかと想像します。

「受験では『重症』ほど放置される」.....

残念です。

歯がゆいです。

受験の裏技 裏テクニックの「裏事情」〜ホントに使える?〜 その1 2022/02/27

youtubeなどを含むネットを見ると、「受験の裏技」「裏テクニック」というものが相当たくさんあります。

こうした「裏技」「裏テクニック」というのは、ホントに使えるのでしょうか?

この件について、わたしは以前に↓のようなコラムをアップしています。

<関連コラム>

今回のコラムは、この<関連コラム>に筆を加える形で書きます。

まず、youtubeを検索してみると、「裏技」「裏テクニック」は、数学に関するものが圧倒的に数が多いです。

つまり、「数学の問題を少しでも楽に解く」ために編み出されたものが大半です。

そして、英語・理科などが続くという感じです。

わたしは、これら「裏技」「裏テクニック」のいくつかを見てみました。

かなり広い範囲で使えそうなもの、用途が限定されるもの、などいろいろです。

こういう「技」に気づく人っていうのは、スゴい人なんだなァと率直に思います。

ただ、これらはいずれも、「できる人がよりできるために」ものです。

おいしい料理に、ちょっと隠し味を足して、よりおいしくする、という場面を想像していただければ、分かりやすいです。

(次回に続きます)

受験の裏技 裏テクニックの「裏事情」〜ホントに使える?〜 その2 2022/02/28

(前回の続きです)

前回述べたように、ネット上にある「裏技」「裏テクニック」は、「できる人がよりできるために」あるものです。

これは、逆の見方をすれば、「そもそも基本のできない人は使いこなせない」ということです。

さらに申し上げると、「できない人」あるいは「基本があやふやな人」は、「裏技」「裏テクニック」を使うと、大怪我をします。

一流の運動選手が、自分なりの型を駆使してすばらしい結果を出すのは、基本がガッチリできているからです。

「裏技」「裏テクニック」は、実のところ、「時間を短縮するために、頭へ負荷をかけている」技です。

言い換えると、100kgの荷物を目的地まで、1回で運ぶか、10kgに小分けして10回で運ぶかという違いです。

100kgの荷物を目的地まで、1回で運べば、時間は短縮されます。

しかし、体力的には「10kgに小分け」の場合より、体力的にはきついです。

30kgしか持てない人が、100kgの荷物を一時に運ぶことはできません。

時間の節約になるからと意気込んで、積極果敢に100kgの大荷物に挑めば、腰を痛めてしまうのが関の山です。

「裏技」「裏テクニック」といっても、「問題を解いていくこと」そのものには、何の変化もないのです。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日