〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

中学と高校 受験参考書はこんなに違う その1 2025/04/01

今回のコラムでは、中学と高校との受験参考書の違いを述べてみます。

新高1生にとっては、この春休みに、高校から配付される大量の紙爆弾を目にする時期です。

これらを目にして、戸惑っている新高1生の方も多いでしょう。

そこで、受験参考書に関して、これまでとの違いを何点か述べてみます。

◎解説が非常に詳しい

高校の受験参考書は、解説が非常に充実しています。

それは中学で使っていた問題集の解説とは比較にならないほどです。

確かに問題自体が、中学時より難しく、複雑になっているということも影響はしています。

しかし、それ以上に解説は詳しいです。

ですから、自習を進めていく上で、大きな助けになります。

例えば、大手予備校が出している共通テストの過去問集などは、

「こんなに詳しく書いてあって、こんなに安いの?」

と、思います。

「こんなに詳しくして、採算は取れるの?」

と、余計な勘繰りをしてしまうほどに。

分量としては、過去問それ自体と、解説ページが同じくらいだったりします。

そして、収録も20年分くらいあったり...

とにもかくにも、ガッチリお勉強をするというお膳立ては整いすぎるくらい整っています。

(次回に続きます)

中学と高校 受験参考書はこんなに違う その2 2025/04/05

(前回の続きです)

◎予備校講師の手による参考書が多い

参考書や問題集は、それを使う人がいれば、それを書いた人がいます。

中学までの参考書は、「名の知らない誰か」というものがほとんどでした。

そして、それを編集・販売しているのが、出版社です。

一方、高校の参考書類は、予備校講師の執筆によるものが、中学までのものより多いです。

もともと駿台・河合塾というような大手予備校は、大学受験をメインとしてやってきました。

そのような流れで、予備校で実際に教鞭をとっている方が、参考書類を書いているケースをしばしば見かけます。

この種の参考書類の特徴としては、問題の選定・作成や解説などが、「受験」という点から見て、非常に的確です。

解説の文章も、「血が通っている」と感じることが多いです。

◎数学の問題解説は必ずしも親切ではない

高校数学は、中学に比べると、複雑で難解なものが多くなります。

そのため、問題解説を頼る機会がこれまでより増えてきます。

ところが、その解説は必ずしも親切でない場合がときどきあります。

ですから、ある一定レベル以上の数学力がないと、

「この式変形はどこから引っ張ってきたの?」

などと判断に迷うケースもこれまで以上に出てきます。

以上のようなことを頭に入れながら、新高1生は高校の参考書と渡り合っていただきたいです。

「褒める指導」について考えてみました その1 2025/04/06

過日、YouTubeを見ていたら、とある学習塾のネット広告のキャッチフレーズが目に入ってきました。

その文言とは、「褒める指導」

・・・「褒める指導」かあ~

「褒める指導」ねえ~

そういえば、「褒める指導」、オレはどうしてたかなあ~

こんな風に自らを振り返ってみる機会がありました。

まず、一般論として、実際に受験指導を行っている先生方の話を総合すると、

「自分は『褒める指導』をしています」

と仰る方はかなり少ない印象です。

むしろ、

「自分は生徒をめったに褒めない」

と公言する方がずっと多いように感じます。

そういう「現実」があるからこそ、塾の広告として「褒める指導」というのがあるのかとも思います。

翻って、自分自身はどうしているのか...

その振り返りの結果を以下、記します。

まず、わたしの場合、どのくらいの「褒める指導」になっているかは、「生徒さんによる」ということです。

「生徒さんによる」というのは、その生徒さんの持っている力・潜在的な可能性・性格などを踏まえて、彼らにかける言葉を変えているということです。

ですから、一律に「褒める指導」をするとか、逆に「褒めない指導」をするとか、ということにはなっていません。

(次回に続きます)

「褒める指導」について考えてみました その2 2025/04/07

(前回の続きです)

そもそも、わたしの目から見て、頑張っているようには思えない生徒さんに、

「君はよく頑張ってるね!」

などということはできません。

この種のことで、ウソをつくべきではないでしょう。

そのようなことをしたら、彼らに誤ったメッセージを与えることになります。

その代わりに、彼らが頑張っていることを感じたら、わたしがやっているのは、

「彼らの頑張り・努力を認める」

という場合が多いように思います。

例えば、悪筆で字の判読が難しかった生徒さんが、少し字を丁寧に書くようになったとします。

そういうときには、

「君は以前に比べると、書く字が丁寧になったね」

というようなことを言います。

これは厳密に言えば、「褒め言葉」にはならない気がします。

その生徒さんの筆記状況がよくなったという事実を口にしただけです。

ただ、生徒さんからしてみれば、

「ああ、菊池はこういうところを見ていてくれているんだ」

ということを感じるでしょう。

生徒さんとしては、そこで何がしかの承認欲求を満たすことになります。

「褒める指導」というのは、「プラスになっている点・改善している点が存在するという事実の言及」だけでも、効果が出るようです。

(次回に続きます)

「褒める指導」について考えてみました その3 2025/04/08

(前回の続きです)

わたしが「結果としてよく褒めている」と感じるのは、次のような生徒さんです。

・学力的には平均に届かない

・課題をきちんと行い、頑張っている様子がうかがえる

学力的には平均に達しないという生徒さんの場合、多くはどうしてもトップ層・準トップ層に比べて努力・頑張りはイマイチです。

だからこそ、なかなか平均を突っ切れないケースが多いのです。

一方で、学力的には優秀というわけではないが、その生徒さんなりに頑張っている姿が見て取れる場合があります。

決して多いタイプではありませんが。

そういう生徒さんには、受験指導者の人情として、より多くの励ましの言葉をかけたいと思うものです。

個々人が持っている能力というのは、それぞれ違います。

それを受験指導者は十分すぎるほど十分に知っています。

ですから、能力面でのできるできないは、しかたがないことだと分かっています。

しかし、努力を惜しまない生徒さんには、こちらもできる限りのことをしたくなります。

それが「結果としてよく褒めている」ということになっているのでしょう。

「褒める」ことひとつとっても、なかなかに難しくはあります。

入学式に参列する保護者は誰が参加する? ~昭和と令和の違い~ その1 2025/04/09

各所で入学式が行われています。

桜の開花と並んで、入学式というニュースは、大いに春を感じさせてくれるものです。

今回のコラムでは、この入学式にスポットを当てます。

考察内容としては

「保護者は誰が参加する?」

です。

今の入学式には、新入生の両親がそろって出席という家庭が随分と多くなっているように思います。

思い返すと、わたしの場合、すでに成人した娘の入学式には、いずれの学校の場合も、家内とともに出席していました。

入学式は平日の昼間に行われます。

ということは、保護者が出席する場合、有給休暇を取って出席している方がほとんどであるわけです。

これが意味するものは、子供の入学式に出席するために有給休暇を取るという企業風土というか、社会風土が相当に一般的になっているということなのでしょう。

わたしは、会社員でなくなってから、20年以上たっています。

ですから、現在、お勤めの方々が有給休暇をかつてに比べて、どのくらい取りやすくなっているのか、いま一つ体感として分からない点があります。

しかし、世の中の様子を見るに、そういう風土は、確実に根付いていると判断していいのではないかと考えています。

(次回に続きます)

入学式に参列する保護者は誰が参加する? ~昭和と令和の違い~ その2 2025/04/10

(前回の続きです)

わたしが現役の生徒だったころ、入学式に参列する保護者は、今と様相が違いました。

その当時は、昭和の真っただ中です。

違うのは当然と言えるでしょうが...

まず、その当時、入学式に両親がそろって出席という家庭は、相当に少なかったです。

出席はほとんどの場合、母親のみでした。

そして、母親の多くは、黒羽織を着ていました。

こんな感じです。

これが由緒正しい(?)昭和の入学式の姿です。

父親の姿はほぼありません。

そして、父兄席は、見渡すところ、黒羽織、黒羽織、黒羽織...

この光景は、わたしにとって、その昔によく見た光景です。

昭和の父親の多くは、仕事を休んで子供の入学式に出席するという発想がほぼなかったわけです。

あの頃は、今と違って経済が右肩上がりだった時代です。

当時、昭和の父親は妻子のために、脇目もふらず働いていたのでした。

わたしの場合、小・中の入学式は母、高校の入学式は父が参列しました。

というのも、母の体調が優れなかったため、「母の代わり」ということです。

そして、↓が令和の入学式の様子です。

入学式に参列する保護者は誰が参加する? ~昭和と令和の違い~ その3 2025/04/11

(前回の続きです)

入学式のときには、夫婦そろってという家庭が一般的になっていることについて、前回までに述べました。

こういう風潮になったのは、少子化になったこと、その昔に比べて、有給休暇を取りやすい環境になってきたこと、などが考えられます。

これを受験という位置から見ると、受験に関しても、父親の存在が大きくなっていることとリンクしているように思います。

さすがに日常のスケジュール管理や諸連絡は、ほとんどが母親担当です。

これはその昔とあまり変わりません。

しかし、受験に関する大きな決定、志望校や専攻などについては、父親の役割・発言力・影響力は大きいです。

考えてみれば、父親自身も受験を経験しているわけです。

また入学のための入学金・授業料を出すスポンサーでもあります。

そういった世の流れもあるのでしょうか。

わたしのYouTube動画チャンネルにアクセスするのは、40代男性が最も多いです。

思った以上に男性の方が、当チャンネルをご覧になっています。

そこには、受験情報を熱心に集める父親の姿が見て取れます。

そういったことを考えると、入学式に父親の姿が多くみられるようになった風潮も理解できます。

いいことだと思っています。

偏差値55以上の高1英語 ~中学とのレベルの差~ その1 2025/04/12

このところ、高校受験を経て、新高1生となった生徒さんに向けたコラム・動画をいくつか発信してまいりました。

その中では、数学の先取り学習が最重要であることを繰り返し伝えました。

では、数学と並んで、最重要教科である英語はどうなのでしょうか。

結論から申し上げますと、現段階では「授業でやることを、指示があった通りに学習する」ということで大丈夫です。

数学のような「高校英語の先取り学習」は、必要としません。

そこは数学と違います。

これは、高校から出される課題の量にも、こうした事情が反映されています。

では、それはなぜなのか、なぜ「現段階では大丈夫」なのかを、以下、述べます。

まず、英語の場合、「ここからこっちは中学」「ここからあっちは高校」という風に、中学と高校とでハッキリとした線引きがあるわけではありません。

一応、「大雑把な区切り」はあります。

しかし、ここ数年来、以前に比べても、英語における「中学から高校への階段」は緩やかになっています。

というのも、2020年より小5から英語が「正式教科」として教えられるようになったからです。

その結果、中学で習う内容が文法事項・単語とも増えました。

こういうところが、数学と事情の違う点です。

(次回に続きます)

偏差値55以上の高1英語 ~中学とのレベルの差~ その2 2025/04/13

(前回の続きです)

そういうわけで、新高1生の入学前の英語の課題は、数学に比べてかなり分量が少ないです。

そして、授業も淡々と進みます。

英語の先生もこうした事情はよくお分かりです。

繰り返しますが、新高1生にとって、この時期の最重要教科は数学です。

しかし、数学にばかり目が行ってしまうと、のちのちしっぺ返しを食らうことになります。

英語は単語・熟語・文法事項など、覚えなくてはいけないものが多いです。

この点、数学と違います。

覚えなくてはいけないものが多いというのは、定期試験前に詰め込もうとしても、限度があるということです。

定期試験なら、範囲が狭いので、これでも何とかやりくりできるかもしれません。

しかし、模擬試験となったら、話は別です。

数学の場合、「分からない!」という感覚は、ストレートに持てます。

一方、英語は

「特にどこかが分からないわけではない。

が、ある日ふと気づいたら、単語・熟語などなどがさっぱり分からなくなってた...」

ということになりかねません。

こういう事態を防ぐためには、

「学習する時間を毎日しっかり確保していく」

くらいしか対策が思い浮かびません。

語学系は、ことのほかコツコツ学習が求められます。

「上のほう」を目指す公立中学の中1生 ~これは頭に入れていてほしい~ その1 2025/04/14

中学に通うようになった新中1生は、小学校のころといろんなことが何もかも違います。

そのため、体力的にというより、精神面で疲れてしまうケースが多いはずです。

そのようなわけで、この時期の新中1生に心がけてほしいのは、

「まずもって学校に慣れる」

ことです。

この点については、以前にコラムを書いています。

<関連コラム>

「学校に慣れる」ということに関しては、どの中1生の皆さんにも当てはまります。

しかし、「上のほう」を目指す、あるいは目指したいと考えるのであれば、「学校に慣れる」だけでは十分でないと思っています。

「学校に慣れる」だけで十分でないというのは、「学校の生活に慣れる」+「中学での学習」を考えておく必要があるということです。

「上のほう」を目指すのでなければ、中1生の今の時期、「学校に慣れる」ことだけで、当座は十分でしょう。

そこまで慌てる必要はないです。

しかし、「上のほう」を目指すとなれば、勝手が違います。

逆に言うと、中学での学習のことまで考える余裕がなければ、「上のほう」を目指すのは難しいということです。

(次回に続きます)

「上のほう」を目指す公立中学の中1生 ~これは頭に入れていてほしい~ その2 2025/04/15

(前回の続きです)

前回のコラムでは、「上のほう」を目指す公立中学の中1生が「学校に慣れる」だけでは十分ではないと述べました。

なぜそうなのか。

「上のほう」の生徒さんたちは、今の時期であっても、学習面のことまで考える余裕・余力のある人たちだからです。

宮城県の場合、公立高校の入試は

「内申点+入試本番の点数」

で判断されます。

「上のほう」の高校は、入試本番の点が重視されますが、内申点も一定以上は必要です。

この内申点は、中1~中3の成績つまり学年末の「通信簿の評定」がベースになります。

となると、「上のほう」を目指すという生徒さんであれば、のんびり構えているわけにはいきません。

「上のほう」を目指すと生徒さんであれば、高校入試は「上のほう」の生徒さん同士で競います。

周りの大半のクラスメイトとは、3年後に競いません。

その点を留意していただきたいのです。

とはいうものの、体調管理が最も大切であることは論を待ちません。

今の生徒さんの様子を見ていると、体調管理の最重要課題は睡眠です。

食事の面は親が管理できても、睡眠は本人がしっかり管理するしかありません。

「できること」を着実に、ひとつひとつやっていってください。

逆に言うと、それ以外によい方法が浮かびません。

英単語の覚え方はいろいろ ~できる生徒さんはどうやってるの?~ その1 2025/04/16

英単語を覚えるというのは、大変です。

これは小学校で英語を勉強し始めた生徒さん、東大・京大と言った難関大学へ挑戦する生徒さん、を問わずです。

そして、生徒さんによって、知っている英単語、使いこなせている英単語の数、レベルは当然に違います。

今回のコラムでは、「できる生徒さんたちはどうやって英単語を覚えているのか」ということを述べてみます。

◎英単語をしっかり覚えよう・覚えなくてはならないという意識が高い

これは英単語に限らずそうです。

確かに人間、能力以上のことはできません。

ただ、できる生徒さんたちは、

「ここに出てきた英単語はすべてきっちり覚えておくべきもの」

という意識を当然のように持っています。

逆に言うと、例えば公立中学で英語が平均点まで行かない生徒さんは、

「英単語はすべてきっちり覚えておくべきもの」

という意識が薄いです。

わたしは指導中に、英語が平均点まで行かない生徒さんから

「英単語はどうやったら覚えられますか?」

という質問を何度か受けたことがあります。

そこでわたしは

「まず、英単語をすべてきっちり覚えなくてはいけないという気持ちがありますか?」

と問い直します。

そうなると、彼らは「...」

これでは英単語が覚えられるはずがありません。

(次回に続きます)

英単語の覚え方はいろいろ ~できる生徒さんはどうやってるの?~ その2 2025/04/17

(前回の続きです)

◎英単語を「書いて覚える」だけでは手の運動になるだけ

中学で英語を学び始めたとき、「英単語を書く」という課題が学校から出ていました。

例えば、bookという単語が新しく出てきたら、book, book...とノートに書いていくという課題です。

これはこれで、特に英語の学び初めのころには効果があります。

ちょうど小1生が「漢字の書き取り」課題をやるように、です。

ただ、「書いて覚える」だけでは、手の運動になるだけです。

頭の中に定着しません。

確かに、覚えるために何度か書いてみるということは、あり得ます。

しかし、できる生徒さんで、「書いて覚えるだけ」という生徒さんを見たことがありません。

彼らは、

・まず正確に読めること

・英単語を見て意味が言えること

をまずしっかりとやっています。

そして、ときどきは英単語を書いてみたり、問題を解いていって、知らず知らずのうちに英単語を覚えていた、という感じです。

さらに、「分からない単語」に出会ったら、そのままにせず、意味を調べて記憶する...ということをマメにやっています。

ここが抜けてしまえば、当然に英単語は定着していきません。

(次回に続きます)

英単語の覚え方はいろいろ ~できる生徒さんはどうやってるの?~ その3 2025/04/18

(前回の続きです)

◎英語全体に時間をかけて学習しているかどうか

「英単語を覚えるのにどうしたらいいのか」に悩むケース以前に、

「そもそも英語をまともに勉強してるんですか?」

と言いたくなることが非常に多いです。

中学レベルの英単語であれば、特別に英単語を覚えようとせずとも、知らず知らずのうちに覚えてしまうものです。

もちろんこれは、「英語をまともに勉強していれば」という条件が付くわけではありますが。

高校レベルとなると、さすがに「特別に英単語を覚えようとせずとも」というレベルではなくなります。

しかし、何だかんだで、

「英語をまともに勉強する」

→問題集を正しい解き方で解いていく

→英文の音読を欠かさずに

→間違った問題・分からない問題はチェックし、次は正解を目指す

これをやれているかどうかで、英単語の定着はかなり違ってきます。

ですから、英語そのものの学習量が少ないのに、

「英単語が覚えられなくて困ります」

などと語るのは、わたしから言わせると「10年早い」のです。

以上のようなことを心得て、実行すると、状況は改善してきます。

英単語の記憶は、英語学習の永遠の課題です。

悩ましいことではありますが...

中2・中3生が陥る「2月のツケ」 ~ツケは残さずに~ その1 2025/04/19

4月も半ばを過ぎました。

中2生、中3生にとってはクラス替えを経て、新しい環境となっています。

この「新しい環境」に関して、実のところ、受験としてはよいことばかりではない点があります。

わたしはそれを「2月のツケ」と呼んでいます。

「2月のツケ」とは何???

端的に言うと、

「前の学年で2月初めから3月の修了式までに扱った単元の定着が低くなる」

という現象です。

中2生、中3生が定期試験を受けたのは、2月が最後です。

この間、6月の中間試験まで定期試験がありません。

その間、約4か月半くらいです。

さらに、この2月初めから6月後半にかけて、「進級に伴う諸行事」が挟まります。

その結果、生徒さんはどうなるか...

「前の学年で2月初めから3月の修了式までに扱った単元をリセットしてしまう」という生徒さんが実に多いのです。

加えて、6月の中間試験には、「テスト範囲は4月から6月にやったところまで」というケースも多くなっています。

以前は、「前の学年の2月から3月にやったこともテスト範囲に含む」という場合が多かったように思います。

このごろは、「前の学年の単元も含む」というのが少なくなったように感じます。

(次回に続きます)

中2・中3生が陥る「2月のツケ」 ~ツケは残さずに~ その2 2025/04/20

(前回の続きです)

前回は、「2月のツケ」=「前学年で2月から3月に学校で扱った単元をリセット」という現象について述べました。

「2月のツケ」が残ってしまうのは、あらまし次のような単元です。

<中2生>

数学: データの分析・立体の体積と表面積

理科: 地層など

社会: 室町時代・オセアニア地域

<中3生>

数学: データの分析

理科: 磁界

社会: 江戸時代の後期

国語や英語は、科目の性質上、あまり「2月のツケ」が目立ちません。

指導をしていて目につくのが、数学・理科です。

特に数学の「データの分析」は、毎年と言っていいほど入試に出るところです。

この分野は、以前、高校でやっていたものが中学に下りてきた単元です。

そういう経緯があるためか、入試では頻出単元となっています。

問題が試験としてもなじむ分野で、作りやすく、点数的にも手頃だからでしょう。

多くの生徒さんは、こういうところが、「積み残し」となり、高校入試を迎えることになります。

さすがにトップ層ともなれば、入試でもきちんと答えることができます。

しかし、成績が下るにつれて、「2月のツケ」はツケとして残るものが多いです。

悩ましいなあといつも感じています。

中学生の評定と模試偏差値の関係 ~5と4~ その1 2025/04/21

去る3月27日に、東京都教育委員会から、都立中学校の評定に関して発表がありました。

これは仙台・宮城にも当てはまる内容です。

評定に関する発表というのは、5から1までの評定の人数分布割合です。

昨年12月31日現在では次のような割合でした。

以下、数学・英語・全体の数字を示します。

これを見ると、科目間で評定ごとの割合に大きな違いはありません。

3の付いている割合が英数で40%程度です。

全体としてみると、50%をやや下回ります。

これは実技教科が関係してくる要素があるからです。

そして3という数字が、必ずしも「真ん中」というわけではないということも、お分かりいただけるはずです。

確かに3は「真ん中」を含んでいます。

しかし、これだけ3という数字が幅広いと、3という数字それ自体の信憑性についても様々に考える必要がありそうです。

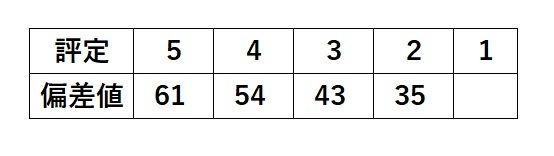

さらに、この評定をみやぎ模試偏差値に当てはめてみると、以下のような感じです。

5と4で全体の約35%です。

「上位35%」というのは、偏差値換算で54程度に当たります。

わたしが当コラムで、「偏差値55以上の~」というフレーズを使うのも、これが元になっています。

(次回に続きます)

中学生の評定と模試偏差値の関係 ~5と4~ その2 2025/04/22

(前回の続きです)

ですから、評定で「オール4」というのは、だいたい「みやぎ模試偏差値55」くらいに相当するとお考え下さい。

「みやぎ模試偏差値55」というボーダー偏差値は、泉普通科・宮城野普通科です。

これらの高校を受験するというのであれば、平均評定4.0をちょい超えるという数字は、「平均的」です。

これは実技教科も含めての数字です。

それから、「評定5」というのは、前回のコラムで示した資料によれば、英語・数学とも全体の13%程度です。

この数字は「みやぎ模試偏差値61」程度になります。

この偏差値は、宮一あたりが該当します。

ナンバースクールのレベルだとこの数値です。

たださすがに「オール5」ともなると、二高レベルくらいになります。

彼らは主要教科がオール5というのは当然です。

が、実技教科もすべて5という生徒さんは、そこまで多いわけではありません。

二高合格者でも、実技教科に4や3があるのは、珍しくありません。

実技教科は生徒さんの得意・不得意のある関係で、どうしても科目ごとにデコボコが出てきてしまいます。

これをカバーするには、実技教科も手を抜かずにしっかりと授業に向き合っていくことが肝要であると思われます。

仙台・宮城の中学受験 ~受験のネット情報は何が正しい?~ その1 2025/04/23

今回のコラムでは、当地仙台・宮城の中学受験に関する情報について述べてみます。

中学受験に関する情報をご父兄はどこで手に入れているでしょうか?

入手先はだいたい次のようになります。

・雑誌などの記事(ネット版を含む)

・塾などの資料

・受験関係者や父兄がネットで発信しているもの

・父兄同士の口コミ

この中では、ネットや父兄同士の口コミの比重が高いと思われます。

GoogleやYahoo!で検索すると、たくさんの情報が出てきます。

これを当地の中学受験で活用しようとすると、

「どれが正しいの?」

と迷ってしまう方も多いと思われます。

以下、中学受験に関するネット情報をどのように活用すればよいのかについて述べてみます。

まず、当地仙台・宮城の中学受験については、第一志望をどのようにするかで次のように分かれます。

・首都圏などの名門私立中

・二華中・青陵中

・県内の私立中

当地で、首都圏などの名門私立中を目指すケースは、人数的に多くないものの、一定数の生徒さんがいます。

人数的にも多いのは、二華中・青陵中受験です。

ただ、留意していただきたいのは、これら3タイプのどれにするかで、頼るべきネット情報が違ってくることです。

(次回に続きます)

仙台・宮城の中学受験 ~受験のネット情報は何が正しい?~ その2 2025/04/24

(前回の続きです)

中学受験に関する情報の中で、最も量的に多いのは「首都圏などの名門私立中」に関するものです。

出版社が出しているネット記事やブログ、YouTube動画などは、圧倒的に「首都圏などの名門私立中」のものが多いです。

当地仙台・宮城でも、首都圏などの名門私立中の受験をお考えのご家庭なら、情報は豊富です。

一方、二華中・青陵中を第一志望とする場合、ネット情報はぐっと少なくなります。

確かに二華中・青陵中のような公立の中高一貫校は全国各地にあります。

しかし、これらの中高一貫校は、首都圏などの名門私立中と比べても歴史が浅いです。

そのため、情報量としては、どうしても見劣りしてしまいます。

二華中・青陵中を第一志望とする場合、首都圏の名門私立中の受験情報は、当てはまるものと、あまり当てはまらないものがあります。

名門私立中の試験内容はかなり高度です。

一方、二華中・青陵中のような公立の中高一貫校は、名門私立中ほどではありません。

それゆえ、受験対策を始める時期や、どういった講座に参加すればよいのかで、両者は微妙に違います。

こうしたところの見極めが必要となる場合があります。

どのように見極めるかについては、複数の情報源を取り寄せて、比較検討していくことが現実的には一番良い方法です。

(次回に続きます)

仙台・宮城の中学受験 ~受験のネット情報は何が正しい?~ その3 2025/04/25

(前回の続きです)

また、首都圏などの名門私立中や二華中・青陵中以外の中学受験となると、様相が違います。

県内の私立中の場合、そこまで高度な学力は求められません。

よって、名門私立中・二華中・青陵中受験に関連したネット情報は、当てはまるところが多くありません。

また情報量も少ないです。

県内の私立中の場合、公立小学校の平均的なレベルに達しなくても、合格できる中学はあります。

そういう中学を受験する場合、受験生のご家庭が望むのは、「大学までのエスカレーター式」というケースが多いです。

白百合・宮城学院・尚絅は、これに当てはまります。

そういう中学では、基本的なものを間違いなく解けることに力点が置かれます。

ただ、東北学院中・ウルスラ中は、二華中・青陵中受験の併願校、つまり「滑り止め」での受験も多いです。

その場合、二華中・青陵中の問題がしっかり解けていれば、併願校向けに特別な対策は必要ありません。

とはいうものの、情報がまるっきりないと、心配ではあります。

そういうときには、オープンキャンパスなどで直接に学校の先生に尋ねてみてください。

合格最低点やどういう生徒さんに来てほしいかなど、丁寧に教えて下さるはずです。

こういう形で、情報の少なさを補うとよいでしょう。

公立高校入試のシステムはどう変わる? ~総理大臣の指示を受けて~ その1 2025/04/26

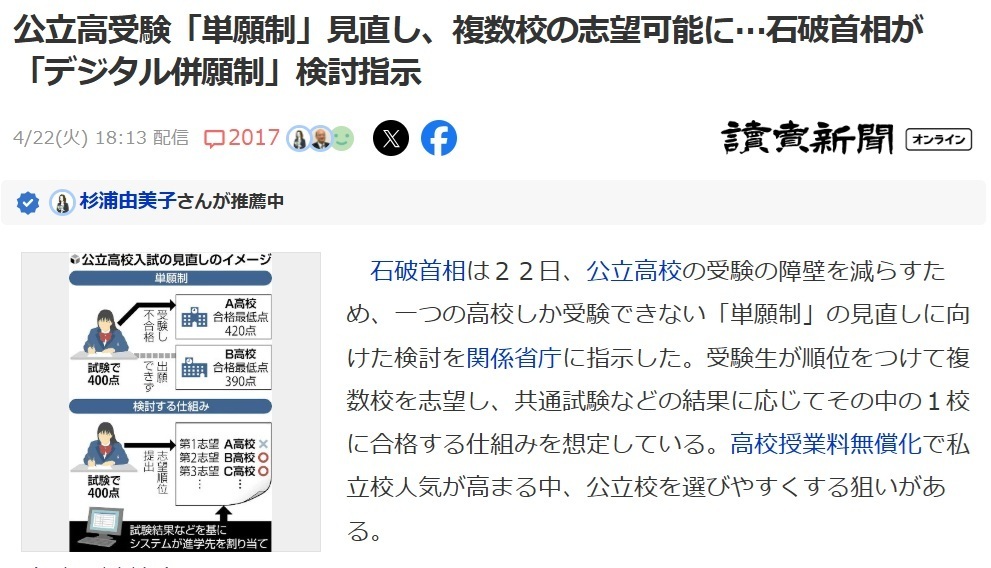

過日、石破総理大臣が、公立高校受験のやり方を見直すように指示を出しました。

宮城県の公立高校の入試を管轄するのは、県の教育委員会です。

文科大臣や宮城県知事のレベルでなく、総理大臣が指示するということは、かなり重みがあります。

「総理大臣の指示の重み」がいかほどのものか...

5年前、コロナのとき、当時の安倍総理が学校へ「要請」しただけで、3月から5月まで、あたふたと休校になったことを思い出していただくとよいと思います。

ご父兄としては、「我が子の高校受験のときにどうなる?」というのが、最大の関心事です。

そうしたご父兄の視点に立って、現在、新聞報道で分かる範囲のことを書いてみます。

◎実際のシステム稼働は少なくても3年後

こうした大きなシステム変更の場合、お役所は「周知期間」を置きます。

この期間は、最低でも2年です。

今回は、

「意欲のある自治体での試行実施を経て、広く採用を促していく」

と新聞記事にあります。

ということは、試行→問題点の総括→本案決定→周知期間を経ていくということです。

そうなると、システムが変わるのは、少なくても3年後です。

常識的に考えれば、5年後以降というところでしょう。

(次回に続きます)

公立高校入試のシステムはどう変わる? ~総理大臣の指示を受けて~ その2 2025/04/27

(前回の続きです)

◎県内の高校受験生・ご父兄にはメリットあり

今回の公立高校入試システム変更で、宮城県のように公立優位の県の高校受験生・ご父兄にはメリットがあります。

このたびの総理大臣の指示の狙いは、高校無償化で加速されうる私立高校への生徒流入を、いくらかなりとも阻止しようというものです。

そして、優秀な生徒を囲い込みたいという意図もあります。

新しいシステムは、

「一高に落ちても三高に合格できる可能性がある」

というものです。

これまでは、例えば一高を受けて、不合格となれば、「滑り止め」の私立高校、例えば東北学院などに行くほかありませんでした。

しかし、今回のシステムでは、一高が残念でしたとなっても、三高に合格できる道を開くということです。

よって受験生としては、これまでより「強気」の出願ができます。

特にボーダーギリギリの受験生は、落ちたときのことを考え、ワンランク下の高校を受ける、ということが広く行われてきました。

そうしたことが、ある程度は解消されうる道が出てきました。

なんだか、衆議院選挙の「小選挙区で落選しても比例復活できる」みたいな話ではあります。

受験関係者からも、今の段階では、大きな苦情のようなものは出ていないようです。

(次回に続きます)

公立高校入試のシステムはどう変わる? ~総理大臣の指示を受けて~ その3 2025/04/28

(前回の続きです)

◎新システムで最も得をするのは二高

前回までは、県内の高校受験生・ご父兄の視点に立った見方をしました。

では、入試を実施する側からこれを見るとどうなのか...

新しいシステムでは、上位校ほど得をします。

「得をする」というのは、優秀な生徒さんが今まで以上に上位校へ集まってくるということです。

大学進学実績も、上位に行くほど今以上によくなっていく可能性があります。

その結果、新しいシステムで最も得をするのは、二高でしょう。

志願倍率も今より高くなっていくと思われます。

二高にボーダーギリギリという受験生は、「第二志望まではOK」というシステムになれば、二高にチャレンジしやすくなります。

「二高が残念でしたとなっても、一高には受かるかも」となるわけです。

これまでは、二高が残念となった場合、「滑り止め」の私立に行くほかはありませんでした。

ところが、新システムでは、「二高がダメでも、一高に受かる」道が出てきたということになります。

受験の進路指導・アドバイスのやり方も様変わりしていくでしょう。

そのシステムの場合、「滑り止めの私立」以上に、「滑り止めの公立」をしっかり・じっくりと考えていかなくてはなりません。

(次回に続きます)

公立高校入試のシステムはどう変わる? ~総理大臣の指示を受けて~ その4 2025/04/29

(前回の続きです)

◎私立高校は新システムで割を食う

公立高校入試に、今回のように新しいシステムが導入されると、県内の私立高校は、何らかの形で割を食うことになります。

首都圏の名門私立は、新システムでさほど大きくは影響しないと思われます。

影響の考えられるのは、県内で言えば、東北学院・ウルスラなど。

特に上位のコースに行くほど、影響は大きくなるでしょう。

これまでですと、一高が残念でしたとなったら、「滑り止め」の私立に行くほかありませんでした。

しかし、今回のシステムでは、「一高に受からなくても三高に受かる」ことがあり得ます。

となると、「滑り止め」の受け皿となってきた私立高校に入る生徒さんの学力は、これまでより低くなるはずです。

そうなれば、進学実績、特に上位コースほど割を食う結果になります。

逆に私立でも、学習苦手層がいく学校・コースは、そこまで大きく影響しません。

今のところ、マスコミ発表で予想されることはこんな感じです。

宮城県でどんなシステムが採用されるかでも、事情は違ってきます。

公立高校入試を管轄するのは、各都道府県です。

それゆえ、都道府県によって、少しずつ実施システムが違ってくる可能性があります。

この件については、詳しいことが分かった都度、後追いしていきます。

この時期にポヤポヤするのは致し方ないとは言いつつも... 2025/04/30

何だか、あっという間に4月が終わろうとしています。

「飛び石連休」となったゴールデンウイーク。

外に行けば、4月の初旬に比べてだいぶポカポカな陽気。

そんなわけで、受験としては、どうしてもこの時期にポヤポヤしてしまいます。

生徒さんも、そして、わたしも...

中高校生は部活という生徒さんが多いし、受験関係者としても、この時期に休みをとるという方も多いでしょうし。

「他人がポヤポヤしている時期だからこそ、ライバルに差をつけるとき!」

と、受験関係者なら言うべきなんでしょう。

これに関しては、事実、その通りなのです。

が、なかなか生徒さんはポヤポヤ感から脱するのは難しいようです。

ですから、生徒さんはこの連休中にボケてしまわないように、一定量は勉強をしていってほしいのです。

何も、朝から晩まで勉強せよとは言いません。

大いに遊んでもらって結構。

ポヤポヤしてもらって結構。

よく学び、よく遊ぶといいです。

ただ、遊びもポヤポヤも程度と限度があります。

「遊ぶ」だけでは、よろしくないと思われます。

必要なのは、学習が途切れないようにすることです。

ちなみにわたしは、ゴールデンウイーク中、「通常通り」です。

SNS等での発信もいつものペースで行う予定です。

わたしも、頑張っていきます!

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日