〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

中学生 偏差値55以上の実技教科 ~「評定3」を避けるには~その1 2025/03/01

先般、中学生の内申評定がらみで↓のようなコラムを書きました。

<関連コラム>

中学生 偏差値55以上の実技教科の評定 ~他の生徒はどうなってる?~ その1

中学生 偏差値55以上の実技教科の評定 ~他の生徒はどうなってる?~ その2

今回のコラムは、↑の補足編です。

みやぎ模試偏差値55以上の中学生、すなわち全体の上位3分の1以上という生徒さんの多くは、

「実技教科の評定に3はあってほしくないなあ」

と思っているのではないでしょうか。

何しろ、宮城県の公立高校受験の場合、実技1科目を3年間オール5で通すのと、オール3で通すのとでは、評定で12ポイント違ってくるのです。

もっとも実際には内申評定をそのままの数字で判定するわけではありません。

(内申):(入試本番)に比重をかけて判定するわけではありますが。

以下、「評定3」を避ける方法として、考えられることを挙げてみます。

◎授業を真面目に受ける

当たり前と言えば当たり前かもしれません。

しかし、「評定3」のつく生徒さんは、自分が真面目に授業を受けているかどうかを振り返ってみてほしいのです。

「授業を真面目に受ける」というのがどういうことか、偏差値55以上の生徒さんなら、あえてここでいう必要もないでしょう。

(次回に続きます)

中学生 偏差値55以上の実技教科 ~「評定3」を避けるには~ その2 2025/03/02

(前回の続きです)

◎チームワークには積極参加

成績というのは、個々人それぞれに評価されます。

しかしその一方で、授業ではチームワークが必要となってくる場面があります。

例えば、

体育でサッカーをやったり...

音楽で合唱をしたり...

美術で卒業制作をしたり...

などです。

こういうとき、「評定3」を避けたければ、積極的に参加したいものです。

生徒さんの中には、こういうチームワークが得意でないという人もいます。

しかし、チームワークをするときに、周りからポツンと外れてしまっているようでは、「評定3」から抜け出すのは難しいです。

教科担当の先生は、意外とこうしたところをご覧になっています。

実技教科の場合、主要5教科に比べて、チームワークを必要とする場面は多いです。

加えて、学校の先生方は、

「クラス全員がチームワークで一つのことを成し遂げる」

というのが「大好物」です。

ということなら、なおのことチームワークには積極的に参加したいものです。

ここで「チームワークへの積極参加」とは、必ずしもリーダーシップをとれ、というようなことを意味しません。

何か集団で行うときに、他のクラスメイトへ協力するということです。

(次回に続きます)

中学生 偏差値55以上の実技教科 ~「評定3」を避けるには~ その3 2025/03/03

(前回の続きです)

◎できないなりに一生懸命にやってますという態度を見せる

これは、本コラムの「その1」で紹介した「授業を真面目に受ける」というテーマと重なる部分があります。

多くの生徒さんは、できない教科・苦手な教科が一つくらいはあるものです。

主要5教科はバリバリできても、実技教科に不得手なものがある生徒さんは少なくありません。

それは致し方がないです。

そういう中で、「評定3を避けたい」「何とか4を」ということになれば、それなりの努力はしなくてはいけません。

放っておけば、評価は3を避けられません。

であるなら、苦手・できないなりに「一生懸命にやってます」という姿勢で授業に臨むことは大切だと思うのです。

そういう思いは、先生にも伝わります。

副教科の評価は先生の主観によるところが大きいわけです。

そこが5教科と違うところです。

そういうことであれば、

「できないなりにこの生徒は頑張っている」

という姿勢を見せれば、情にほだされて「評価4」をつけてくださる可能性は決してゼロではありません。

「頑張っている生徒」というのは、多くの先生方の「大好物」です。

やれることは、できる限りやってみましょう。

今日は公立高校入試の日! 2025/03/04

さて、今日は公立高校入試の日です。

多くの受験生が試験に臨みます。

どうか全力を尽くしてきてください!

人気の高い高校・難易度の高い高校を受験する生徒さんは、それなりにプレッシャーを感じているはずです。

わたしもその昔、高校受験のときには、緊張しました。

もっともその緊張は、1時間目の国語が始まってから5分後まで。

それ以降は、平常心で試験に臨むことができました。

入試というのは、独特の雰囲気があります。

試験会場に受験生が集って、入試問題に格闘する...

ただ、それだけといえば、それだけのことです。

しかし、この「それだけのこと」のために、これまで受験生の皆さんは、多くの時間を費やし、悩んだりもしてきました。

それは、本日、試験場に向かった受験生をお持ちのご父兄も同様のはずです。

わたしは、試験場の外から受験生の皆さんに声援をかけることくらいしか、できることは今ありません。

それは歯がゆいことです。

受験生の皆さんも、

「入試という場で頼れるのは自分だけ」

「入試は最終的に自分自身との戦い」

を、実感することになるでしょう。

フレ~! フレ~! 受験生!

正直言って「勉強法」なんて大した問題じゃないのよ その1 2025/03/05

「成績が上がるにはどうする?」

「どういう勉強をすれば効率的なの?」

こういう情報は、受験の世界で数多く語られています。

そして、わたしもしばしば語ってきました。

こうした「勉強法」「やり方」について語るとき、わたしは実のところ、少し別なことを考えています。

それは次のことです。

・・・成績が上がっていくには、正直言って「勉強法」なんて大きな問題じゃないのよ

・・・受験学習に一番必要なのは、興味・関心

・・・その次に「この学校に入りたい」っていう意欲

いろんなところで多く語られる「勉強法」は、「学習する意欲が何がしかある」という前提で語られています。

ですから、塾やYouTube動画で「効率的な学習法」をいくら教えられたとしても、それを実行しなければ、意味がありません。

そして、それを実行しようという気持ちの背中を押してくれるのが、

「学習に対する興味・関心」

「この学校に入りたいという意欲」

です。

これらが強いか、弱いかは、結果において大きな違いが出てきます。

これの意味するところは、塾などで同じ指導を受けても、かなり結果が人によって違ってくるということです。

(次回に続きます)

正直言って「勉強法」なんて大した問題じゃないのよ その2 2025/03/06

(次回に続きます)

公立中学で、下位から4分の1くらいの生徒さんは、「興味・関心」「意欲」が、ほとんどの場合、かなり不足しています。

彼らの場合、能力的にも上位層にはわたりえないという面はもちろんあります。

そういう側面に加えて、「興味・関心」「意欲」が足りていなければ、結果を出していくのはなかなかに困難です。

彼らへの学習指導は、そういった面での困難さがあります。

しかし、「興味・関心」「意欲」が相応にあれば、わずかずつでも成績がよくなっていく素地はあります。

・・・いろいろ小難しく書いてきましたが、もっと具体的に言い換えると以下の通りです。

例えば、おなかがいっぱいのときや、体の調子が悪くて食べ物を受け付けないときには、A5ランクの松坂牛のすき焼きを食べたいとは感じないはずです。

逆に、おなかがすいてたまらないときには、おにぎり1個でもおいしいはずですし、もっと食べたいと思います。

「興味・関心」「意欲」がほんとうにあるなら、やり方としてマズくても、学習は自分なりにするはずなのです。

そして、そういう生徒さんは、こちらがアドバイスすると、それをできる限り実践しようとします。

「勉強のやり方が分からない」といってくる生徒さんの大部分が、そもそも「やり方」の問題ではないのです。

受験学習に携わると、こういうところが見えてきます。

(次回に続きます)

正直言って「勉強法」なんて大した問題じゃないのよ その3 2025/03/07

(前回の続きです)

前回までのコラムで、

「受験学習で成績アップに必要なのは、学習に対する興味関心そして意欲」

と述べてきました。

それを受けて、わたしは授業の際、なるべく生徒さんの興味関心や意欲を引き出すよう、心がけてきました。

例えば、こんな具合です。

・・・中学2年でやる数学の一次関数、これは中3になると二次関数となり、高校へ行くともっと複雑な関数を勉強することになります。

だから、この部分はテストでも出やすいんです。

そして、ここをがっちりやっておかないと、高校へ行ったときにさっぱり数学が分からなくなります。

・・・もし志望校が決まらないのであれば、「将来、自分は何をしたいか」っていうより、「自分は能力的にこれは無理」「これはやれそうもない」っていうのを消していって考えたほうがいいんじゃないでしょうか?

もちろん、受験学習で結果を出すには、しっかりとした演習・学習が必要です。

強制的な力というのも必要です。

しかし、わたしとしては、

「ツベコベ言わずにこれをやれ」

ということでなく、

「なぜこういう学習が必要なのか」

ということを生徒さんに説明するようにしています。

結局それが、成績アップにつながると考えるからです。

なぜ「みやぎ模試偏差値55以上」なのか? その1 2025/03/08

わたしはこちらのコラム、そしてYouTube動画で、ときどき「みやぎ模試偏差値55以上」というフレーズを使います。

この数字をご覧になって、

「なぜ偏差値55以上?」

という風に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

今回のコラムでは、以下、なぜわたしがそのような数字を使っているかについて述べます。

この偏差値というのは、一昔前に比べて、随分と耳にする機会が多くなりました。

これを正しく語ろうとすると、時間がいくらあっても足りません。

そこで、「みやぎ模試偏差値55以上」というのは、ざっくりいうと、こんな感じです。

・公立中学に通う中学生の上位3分の1

・だいたい学年相応の話がまずまず通じる層

・世間一般の人が「○○年生はこのことなら理解できる」というイメージが通じる層

どこに基準を置くかは人によっても違うでしょう。

しかし、わたしが生徒さんたちに受験指導をしていて、

「だいたい学年相応の話がまずまず通じる」

と感じるのが、だいたい「上位3分の1」くらいです。

そこから成績が下っていくにつれ、「穴」が大きくなっていきます。

そして、世間一般の方々が「このくらいのことができれば、その学年の真ん中あたり」と感じるのが、「偏差値55のライン」です。

(次回に続きます)

なぜ「みやぎ模試偏差値55以上」なのか? その2 2025/03/09

(前回の続きです)

ネット情報を始めとして、「偏差値55以上」くらいであれば、その該当する学年のモデルケースになり得ます。

例えば、「中学生の勉強法」「小中学生の春休みの過ごし方」といった情報の場合、それにまずまず当てはまるのは、「偏差値55以上」からということです。

そこから成績が下って行けば、当てはまらないことが多くなっていきます。

そして、公立中学の場合、トップ層と学習苦手層というのは、非常に大きな差があります。

「学年の差」に換算すると、彼らの間には、少なくとも3~4学年くらいの違いがあります。

ですから、「思考力を試す問題」のようなものに、何とか対応できるのは「偏差値55以上」くらいからです。

さらに、学習するときにも、問題の解説を自分で理解し、なぜ間違ったのかを自力できちんと検証できるのも、だいたい「偏差値55以上」くらいです。

逆に言えば、この「偏差値55以上」というラインから下回ると、ネットなどで書かれている情報が、当てはまりづらくなります。

わたしが特に「偏差値55以上」ということを強調するのは、こういった理由からです。

そのようにすれば、わたしの情報に接する場合も、できる限り現状に近い形になるでしょうから。

小学校算数のカラーテスト ~現場の先生の考え方~ その1 2025/03/10

先般、ツイッターで「え?」と思った書き込みを見ました。

その書き込みは、小学校の先生によるものです。

その内容というのは、

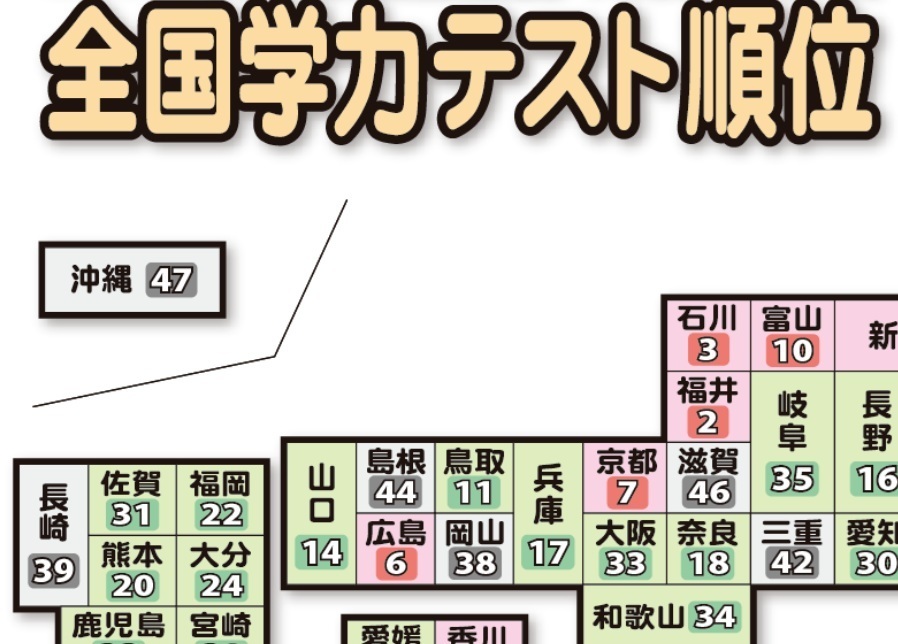

「毎年春に行われる全国学力調査は、現場の先生の間では非常に不評である」

というものです。

その不評である理由が、

「全国学力調査の問題は、授業でやっていないものを問うから」

というものです。

ここで全国学力調査というのは、毎年春に小6生・中3生全員が受けるテストです。

科目は国語と数学。

都道府県単位で、それぞれの平均点が出ます。

マスコミ発表があるので、「ああ、あれね」と思い当たるご父兄も多いのではないでしょうか。

この「全国学力調査」というのは、ご父兄や受験関係者にとって、気になるのは「うちの県が他と比べてどうか」ということでしょう。

一方、現場の先生の受け止め方は違います。

この「全国学力調査」は、言ってみれば、「先生方の通信簿」なのです。

そして、結果が芳しくなければ、教育委員会のほうから、その対策をするように命じられるという仕組みです。

さらに、この調査で出される問題は、普段授業でやっているテストとは勝手が違います。

そこでは中学以降にやる「入試」「模擬試験」「実力試験」のように、やや応用的なものが問われます。

(次回に続きます)

小学校算数のカラーテスト ~現場の先生の考え方~ その2 2025/03/11

(前回の続きです)

前回のコラムでは、「全国学力調査」では、やや応用的なものが問われると述べました。

これが意味するところは、「全国学力調査」の問題は、学校の授業で扱うものより少し程度が高いものを問うということです。

小学校の先生方からすると、これがどう見えるのか。

・・・学校の授業では触れない応用的なものを問うテストの結果で、上のほうから「授業を工夫しろ」というようなことを言われるのは心外だ

こういうことになります。

先生方の「不評」というのも、確かに分からないではありません。

「全国学力調査」の問題は、授業で扱う以上のことを問いますから。

しかし、わたしが見る限り、そこまで高度かというと、そういうことはありません。

基本的で難しくない問題も、もちろん出ています。

二華・青陵中を目指して勉強しているような小学生からすると、簡単すぎるくらいの問題です。

そういう問題でも、現場の小学校の先生からは「難しい」と、不評のようなのです。

わたしからすると、

「全国学力調査の問題って、そこまで難しいかなあ?」

「全国学力調査の問題って、現場の先生方からなぜそんなに不評かなあ?」

という感想です。

(次回に続きます)

小学校算数のカラーテスト ~現場の先生の考え方~ その3 2025/03/12

(前回の続きです)

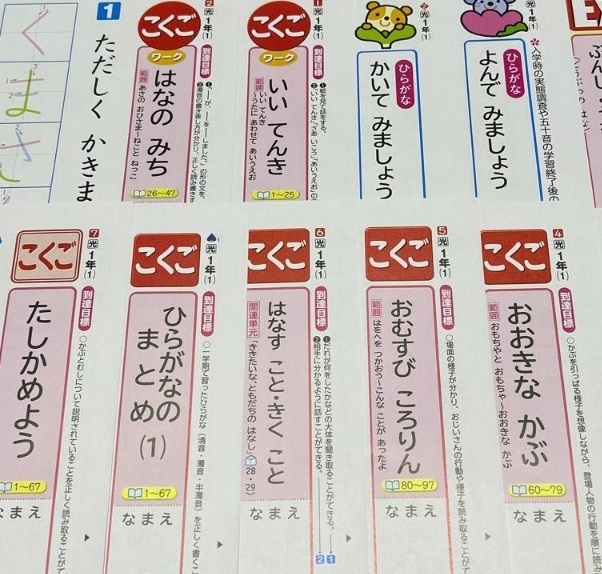

小学校では単元終わりにテストがあります。

これを受験業界では「カラーテスト」と呼んでいます。

この「カラーテスト」は、小学校の先生の「守備範囲」です。

ただ、この「カラーテスト」は、問題としても非常に易しいです。

「易しすぎる」といってもいいでしょう。

ですから、「全国学力調査」の問題くらいが、その生徒さんの実力を見る上では丁度いいくらいです。

小学校を卒業し、中学に上がることを考えると、「全国学力調査」くらいの問題には触れておくべきです。

というのも、中学から高校へ行くには、基本的に入試を受けるからです。

しかし、小学校の先生方から見ると、「全国学力調査」は「難しすぎて現場では不評」ということだそうです。

ですから、中学入試を経ずに、中学に進むと、小学校と中学のテストの違いに驚くことになります。

それは小学校から中学へ進むことで、学習内容が単に難しくなるということだけではありません。

試験で問われることが、小学校の「カラーテスト」より、深く・広くなることを意味します。

特に「上のほう」を目指す、あるいは目指したいという小学生をお持ちのご父兄は、この点、留意しておいたほうがいいと思います。

(次回に続きます)

小学校算数のカラーテスト ~現場の先生の考え方~ その4 2025/03/13

(前回の続きです)

・・・小学校の「カラーテスト」は易しすぎる

・・・「カラーテスト」で「よい点」を取っていても、中学のテストで「よい点」が取れるとは限らない

これは、受験業界では「常識中の常識」の部類に入ります。

しかし、受験業界以外では、小学校の先生方やご父兄を含めて、これが必ずしも「常識中の常識」ではないのです。

事実、わたしもこの受験業界に携わらなかったら、こうした事実を知らなかったでしょう。

そうした意味で、「全国学力調査」の結果というのは、現状の学力を反映してくれています。

例えば、「カラーテスト」で70点や80点を取ってきても、この「全国学力調査」の結果がガタガタというような場合。

そういう状況では、中学に上がって、30点とか40点とか、「これまで見たこともない点数」を取るようになる可能性が高いです。

こういうケースは、中学に入ってから急に悪くなったわけではありません。

小学校のうちに「予兆」は出ています。

小学生をお持ちのご父兄にとって、特に中学受験をしないという方にとっては、

「うちの子って、現状はどのくらいできてるの?」

ということを測ることができるよい機会です。

そういうよい機会が、現場の小学校の先生からさっぱり評価されていないのは、非常に残念な気がします。

令和7年度 合格実績 2025/03/14

今年度の実績は以下のように確定いたしました。

<中学校>

北嶺中 1名

愛光中 1名

攻玉社中 1名

早稲田中 1名

<高校>

仙台二高 1名

東北学院高 特進 1名

<大学>

宮城学院大 教育 1名

合格した皆さん、おめでとうございます!

受験生の皆さんは大変良く頑張りました。

その頑張りを心からたたえます!

「菊池特訓塾→プロ家庭教師菊池」に戻ります 2025/03/15

表題にありますとおり、当方は、これまで主宰しておりました「菊池特訓塾」の業務を終えることになりました。

そして、以前にやっておりました「プロ家庭教師菊池」に戻ることといたしました。

このたびの件については、教室の確保の問題、そしてその他の運営の問題等を総合的に判断した結果です。

生徒さんのご家庭に最もご迷惑の掛からないと思われる方法を選択いたしました。

ご愛顧くださったご家庭には、今一度感謝いたします。

なお、今後は「古巣」となる「プロ家庭教師菊池」という立場で、引き続き受験に関わっていく所存です。

YouTube動画やTwitterなどでの発信もこれまで通りに行ってまいります。

皆様のご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

高校別の大学合格実績 令和7(2025年)宮城県版(速報値) その1 2025/03/16

大学の合格実績がマスコミ発表されました。

以下の数字は「サンデー毎日」3月23日より引用しています。

示された数字は合格者数です。

<東大>

二高 12

一高 2

二華、青陵、育英、ウルスラ、東北学院 1

<京大>

二高 3

一高、二華 2

宮一、育英 1

<東北大医学部医学科>

二高 13

二華 4

石巻、古川学園 2

育英、東北学院 1

<東北大>

二高 74

一高 65

三高 40

宮一 22

二華 20

ウルスラ 17

青陵 12

東北学院 9

古川、泉館山 7

石巻、育英 6

古川学園 5

宮城野 4

古川黎明 3

白石、泉、尚絅 2

ドミニコ 1

(次回に続きます)

高校別の大学合格実績 令和7(2025年)宮城県版(速報値) その2 2025/03/17

(前回の続きです)

一高・二高・二華における東大合格者数は次の通りです。

今年(一高)2(二高)12(二華)1

昨年(一高)3(二高)17(二華)4

一昨年(一高)2(二高)7(二華)8

東大+京大+東北大医学部医学科の合格者数は次の通りです。

今年(一高)4(二高)28(二華)7

昨年(一高)6(二高)33(二華)10

一昨年(一高)9(二高)27(二華)16

東大+京大+東北大だと以下のようになります。

今年(一高)69(二高)89(二華)23

昨年(一高)70(二高)114(二華)34

一昨年(一高)82(二高)89(二華)40

また、一高・二高・二華および青陵・三高・宮一の東北大合格者の推移は以下の通りです。

数字は、(一昨年)→(昨年)→(今年)です。

(一高)75→65→65

(二高)76→93→74

(二華)29→26→20

(青陵)17→10→12

(三高)47→49→40

(宮一)15→9→22

本件については、YouTube動画「2025 宮城県高校別の大学進学実績(速報値)」にて詳しく扱っています。

こちらもご参照ください。

「偏差値55以上の新・高校1年生」 ~意外に大切な国語文法~ その1 2025/03/18

過日、以下のYouTube動画をアップしました。

<関連動画>

ナンバー・準ナンバー高校受験生へ 4月までにしてほしいこと その1

ナンバー・準ナンバー高校受験生へ 4月までにしてほしいこと その2

この中では、ナンバー・準ナンバーの高校受験生に向けて、

「4月までどういう学習をしてほしいか」

について述べました。

動画の中では、主に「数学の高校先取り学習」について触れています。

今回のコラムでは、この動画の補足をします。

そして、

「この時期に中学の国語文法を復習しておくことがなぜ大切か」

について述べます。

さて、先ほど取り上げた動画の中では、

「全体として数学を80%

英語を10%

国語の文法を10%

・・・このくらいの配分で学習をやってもらうとよい」

と述べました。

では、なぜ国語文法なのか、です。

この理由は一言で言うと、こういうことです。

「中学の国語文法が分からないと、高校の古典であっという間にパッパラパーになるから」

そして、古典でパーになってしまうのは、二高クラスの生徒さんにもかなり多いのです。

二高クラスの生徒さんが、いま述べたような状況です。

となれば、他校は推して知るべしです。

(次回に続きます)

「偏差値55以上の新・高校1年生」 ~意外に大切な国語文法~ その2 2025/03/19

(前回の続きです)

高校へ入学したての頃は、数学が最優先科目です。

数学の先取り学習をしっかりやっておかないと、授業についていくのもキツく感じられます。

というのも、高校のテストで求められる数学は中学のレベルと比べると、格段に高いからです。

ただ、高校での学習は数学だけではありません。

その中でも、国語の中の古典は、ぱっと見た感じで、非常にとっつきにくいです。

そのため、新高1生としては、古典までなかなか手が回りません。

そして、手が回らない結果、それが大学受験の時まで「手の回らない」状態が続くというケースが非常に多いです。

しかし、わたしから言わせると、実にもったいないのです。

古典は、コストパフォーマンスがとても高いです。

言い換えると、

「小さい努力で大きな成果をゲットできる」

ということです。

覚えなくてはならないことは、数学の次に少ないです。

そして「覚えなくてはならないこと」を確実に覚えると、割と短い期間で成果が出ます。

数学・英語の学習量に比べると、比較にならないほど、古典の成績は上がりやすくできています。

さらに配点もそこそこ高いです。

共通テスト国語の200点中、90点分が古典です。

なかなか無視しづらい配点です。

(次回に続きます)

「偏差値55以上の新・高校1年生」 ~意外に大切な国語文法~ その3 2025/03/20

(前回の続きです)

高校入試の国語では、実のところ、文法問題はさほど重要視されていません。

出題があってもせいぜい1問程度です。

配点にして3点程度。

ですから、トップ層を除けば、「無視できる程度」のものです。

中学の間はそれでもいいです。

しかし、高校に入ると、中学国語の文法問題を無視してしまったら、とんだしっぺ返しを食らいます。

その「しっぺ返し」が、「古典であっという間に訳わかんない状態」になってしまうことです。

そして、かなりの高校生、より正確に言えば、ほとんどの高校生は、「訳わかんない状態」になってしまいます。

古典の文法は、中学の文法問題で学習した知識がしっかりしていれば、さほど混乱せずに済みます。

中学国語の文法については、特に次のところをしっかり復習してほしいです。

・品詞

→名詞、動詞...というアレ

・用言の活用

→五段活用、下一段活用...というアレ

・識別

→「綺麗になる」「学校に行く」「1年生になる」...のフレーズにある「に」の違い

この国語文法の復習は、高校数学の先取り学習の合間の「箸休め」で構いません。

これをやっておけば、「頭痛の種」がいくらかなりとも減ります。

今回のコラムをお読みになった方が1名でも、わたしの述べたことを実践してもらえれば、自分としては満足です。

仙台・宮城の「受験レベル」の底上げ ~昔と周囲を比べる~ その1 2025/03/21

過日、当方のYouTube動画「仙台一高生諸君! 二高を打ち負かせ!」に次のようなコメントが寄せられていました。

・・・宮城県に引っ越して来て10年程経ちますが、残念ながら宮城県の学校の学業のレベルはかなり低いと感じています。

仙台二高レベルがトップでは、首都圏、近畿、中部はおろか九州にも遠く及びません。

幼少期からの全体の底上げが必要です。

今回のコラムは、このコメントについて考えてみます。

まず、ここでコメント主の方が仰っている「宮城県の学校の学業のレベルはかなり低い」という箇所です。

「学業のレベル」というのが、何を指すのかについては、書いてありません。

ただ状況から察するに、「東大を頂点とする難関大学への合格者が、宮城県は他の地域に比べて少ない」という意味と思われます。

以下、そのようなものとして、話を続けます。

さて、コメント主の方は、「宮城県は他の地域に比べて...」と仰っています。

わたしが思うに、この部分はより正確に言うと「東北地方は他の地域に比べて...」となりそうです。

なぜ「東北地方の学業レベルが低い=ここでは『難関大学への合格者が他の地域に比べて少ない』」のか...

わたしが考える原因は、「人口と経済規模が小さい・少ない」ということです。

(次回に続きます)

仙台・宮城の「受験レベル」の底上げ ~昔と周囲を比べる~ その2 2025/03/22

(前回の続きです)

これは、別な言葉で言いかえると、次のようになります。

・東北地方は他地域に比べて、人口が少ない

・東北地方は他地域に比べて、産業の発展度合いが高いわけではない

よって、難関大学への合格者が少なくなってしまうというものです。

要は、東北地方は他の地域に比べて、経済規模が小さいわけです。

となると、受験への熱心さという点で、どうしても他の後塵を拝してしまうことになります。

見劣りがしてしまうというわけです。

この点で、興味深いデータがあります。

このページにあるデータによると、宮城県と京都府の経済規模は、あまり変わりません。

宮城9,649,597百万(全国14位)

京都10,905,246百万(全国13位)

意外と宮城県の経済規模は大きいんだなあというのが、率直な感想です。

何しろ、あの京都よりちょっと少ないだけなのです。

ただ、京都の場合、大阪・兵庫が近くにあります。

しかし、宮城の場合、大阪・兵庫に匹敵するような場所は近くにありません。

福島は東北第2位、全国で21位です。

そうなると、宮城は京都と比べると、「学業のレベルが低い」ということになってしまいます。

(次回に続きます)

仙台・宮城の「受験レベル」の底上げ ~昔と周囲を比べる~ その3 2025/03/23

(前回の続きです)

宮城県の受験事情ということについて、「昔」とは次の点が違っています。

<約20年前>

・私立高校がコース別になった

→ウルスラ・古川学園から東大合格者が出るようになる

<約15年前>

・公立の中高一貫校ができる

→二華中・青陵中の出現

それ以前は、中学受験というと、県内では、東北学院中などに行くという生徒さんでした。

彼らは附属の大学までエスカレーター式に行くということを前提としていました。

そして、それ以外というと、首都圏に住まいを移して首都圏の難関中学・高校を受けるというケースです。

今も、そういう生徒さんはいます。

変化としては、二華・青陵という公立の中高一貫校ができたのは、意味があったと感じます。

ただ、二華・青陵のような学校の出現は、宮城だけではありません。

そのため、難関大学への合格実績となると、以前と比べて世間様がハッとするくらいの伸び・違いは出ていないという感じです。

今後は、少子化の影響で、

「できる生徒さんとそうでない生徒さんの格差がこれまで以上に広がっていく」

ことが予想されます。

今後どうなるのかは、わたしも大いなる関心を持って見ていきたいと思います。

素行は真面目 実は勉強面で不真面目 ~成績が上がらない原因~ その1 2025/03/24

...うちの子供は何か問題を起こすとか、そういう子ではないんですが、勉強面ではどうも出来が今一つで...

...勉強も一応、やってはいるみたいなんですが、やり方が悪いのか、本人の能力の問題なのか,,,

今までに何度か、そういう生徒さんを担当したことがあります。

そして、このタイプの生徒さんは意外と多いです。

いわゆる「勉強苦手層」には、昔は幅をきかせていた「問題を起こす生徒」が随分と少なくなってきた感があります。

その代わりに増えているのが、「おとなしい」「体力・気力がない」というタイプです。

わたしが思うに、学校生活一般に関して「真面目」ということと、学習面での「真面目」というのは、必ずしもイコールではありません。

クラスメイトと仲良くやったりすることと、授業中には先生の話に集中して学習にしっかり取り組むことと、「真面目さ」という点では切り離して考える必要があります。

ですから、生活面では不可なく「真面目」であるが、学習面では「真面目でない」ために、お勉強の結果が出ない、ということが十分にあり得ます。

というより、わたしのこれまでの経験上、意外なほど多いのではないかと考えています。

(次回に続きます)

素行は真面目 実は勉強面で不真面目 ~成績が上がらない原因~ その2 2025/03/25

(前回の続きです)

前回のコラムでは

「生活面=真面目 学習面=真面目とは言えない」

というタイプの生徒さんがいると述べました。

さらにこの話題を掘り下げます。

わたしは以前に今から述べるような生徒さんを指導したことがあります。

その生徒さんは、中1女子。

生活面での問題はない生徒さんでした。

しかし、こちらから出した課題をまるっきりやってこないのです。

しばらくしてから、取り組むようにはなりましたが。

彼女は、陸上部に所属していました。

その陸上部では、「部活の課題」というのが出ていたのだそうです。

そして、彼女が曰く

「部活の課題が出ているので、菊池の出した課題をやっていない」

とのことでした。

「部活の課題」というのは、陸上部の顧問の先生が部員に「学習ノート」というものを「課題」として提出させるというものです。

で、彼女の「課題ノート」を見ると、教科書のまとめみたいなのが、チョコチョコっとやってある程度です。

これでは、勉強をしていることにはなりません。

わたしが、なぜこちらから出した課題をやってこないのか尋ねると、彼女は「課題ノート」について、わたしに次のように語りました。

(次回に続きます)

素行は真面目 実は勉強面で不真面目 ~成績が上がらない原因~ その3 2025/03/26

(前回の続きです)

彼女がわたしに語ったのは、あらまし次のことです。

・・・陸上部では、顧問の先生から「課題ノート」を出すように言われる

「課題ノート」にやる勉強は、何をやってもOK

だから、自分の友達がやっていたように、「教科書のまとめ」のようなものをやった

そこで、わたしは彼女に次のようなことを述べました。

・・・「課題ノート」にやる勉強は、何をやってもOKというなら、わたしが出した課題を「課題ノート」にやるという方法があるはずだ。

なぜそのようにしなかったのか?

そう彼女に問うと、彼女は

「あなた何言ってるの?」

という目でわたしを見て、小首をかしげたのでした。

「あなた何言ってるの?」

というのは、わたしが彼女にいうセリフです。

この生徒さんは、

「近くの塾に通っていたが、成績が上がらない」

というので、こちらに来た生徒さんです。

たぶん、その塾では、課題をやってこなくても、先生にとがめられることはなかったのでしょう。

ですから、わたしの指導でも、同じようにやったのだと思います。

しかし、このように課題をきちんとやってこない生徒さんは、困ります。

成績が上がっていかないからです。

(次回に続きます)

素行は真面目 実は勉強面で不真面目 ~成績が上がらない原因 その4 2025/03/27

(前回の続きです)

そして、それよりなにより、

「受験指導者の指示には従うべきだ」

「出された課題はやってくるべきだ」

という意識のない生徒さんへの指導はできかねます。

責任が取れないからです。

そのように彼女に伝えると、課題はやってくるようになりましたが。

ただ、彼女の様子を見ていると、課題をやってこなかったというのは、悪意がなかったようなのです。

別にわたしに反抗するとかそういう感じではなかったのです。

学校の先生からの課題であれ、受験関係者からの課題であれ、どちらもしっかり取り組むべきであるという常識がスッポリ抜けてしまっていたのです。

ただ、彼女に「悪意」があったか、なかったかに関係なく、彼女は学業に関して「真面目である」とは言えないことになります。

わたしが見るに、彼女くらいの「不真面目さ」は、公立中学で平均に届かないレベルの生徒さんには、大なり小なり散見されます。

こういう「不真面目さ」というのは、なかなか親御さんもご存じないところです。

こうした細かいことが、生徒さん本人の成績に結びついているのは、申すまでもありません。

わたしの意図としては、こういう現状があるのを、ご父兄に知っていただくことです。

宮城一高と宮城一女 ~東北大合格者数の推移を二華と比べる~ その1 2025/03/28

先般、こちらのサイトで宮城県内の高校における東大・京大・東北大合格者について、取り上げました。

<関連記事>

高校別の大学合格実績 令和7(2025年)宮城県版(速報値) その1

高校別の大学合格実績 令和7(2025年)宮城県版(速報値) その2

速報値ではありますが、東北大合格者の数字で、宮一が二華を上回るというのを、久しぶりに見ました。

そこで今回のコラムでは、宮一の東北大合格者の数字を二華と比べながら掘り下げてみます。

数字に関しては、宮一の公式サイトや、わたしがかつて「サンデー毎日」等の週刊誌から引用した数字、そしてこのサイトからのものを用います。

最後に紹介したサイトは、わたしが検証した結果、信用できます。

古い年代の実績については、こちらで示した数字を使います。

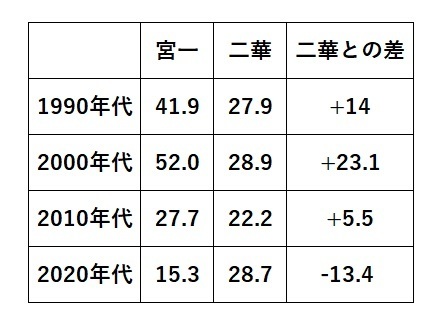

さて、ここ3年間、宮一の東北大合格者数は、次のようになっています。

15→9→22

平均15.3

宮一が二華の数字を上回ったのは、2016年以来、9年ぶりとなります。

逆に言うと、それまでは長年にわたって、宮一のほうが二華を上回っていました。

宮一は、以前、宮城一女(通称「一女」)であり、女子校でした。

二華は、以前、宮城二女(通称「二女」)であり、女子校でした。

(次回に続きます)

宮城一高と宮城一女 ~東北大合格者数の推移を二華と比べる~ その2 2025/03/29

(前回の続きです)

前回のコラムに続きます。

宮一と二華の東北大合格者数は、ここ3年間、次のようになっています。

◎宮一

15→9→22

平均15.3

◎二華

29→26→20

平均25.0

3年間の平均で、宮一と二華とでは、約10人の差があります。

ただ、二華は、ここ最近、数字が下がっています。

二華が宮一を東北大合格者数で上回ったのは、二華が2010年に、中高一貫&共学を実施したからです。

中学で「県内の最優秀層」を取り込んだ結果、二華は東大などの難関へコンスタントに合格者を出すことになりました。

そして、宮一と二華の東北大合格者数を比べたとき、年代ごとの平均は次のようになります。

このようにして比べてみると、二華は各年代を通じて、大きく変化していないことが分かります。

二華が中高一貫になって、東大や東北大医医を含んだ国公立医医に裾野を広げています。

一方、宮一は、一女時代に比べると、合格者数は減っています。

減った分は、もともと男子校であった一・二・三高などが取り込んだ形です。

特に三高は、かつて東北大合格者で宮一の前身だった一女を上回ることは、ちょっと想像できませんでした。

しかし、今は宮一と三高とが逆転しています。

宮一の分析方法としては、ほかの指標もあります。

そちらに関しては、機会があったら、後日に触れます。

高1数学 偏差値55以上の新入生は覚悟してね! ~高校別のレベルの違いについて~ その1 2025/03/30

高校入試が終わってから、新高1生となる生徒さんに向けて、次のような動画をYouTubeにてアップしています。

<関連動画>

ナンバー・準ナンバー高校受験生へ 4月までにしてほしいこと その1

ナンバー・準ナンバー高校受験生へ 4月までにしてほしいこと その2

こちらの動画では、ナンバー・準ナンバーへ進む新高1生に向けて、高校数学の先取り学習について解説しています。

今回のコラムでは、この動画で語られる内容を掘り下げてみます。

◎数学の教科書は2冊

中学までは、数学の教科書は1冊でした。

高校では「数学Ⅰ」「数学A」という2冊の教科書を使うようになります。

ということは、数学の授業が2種類あるということです。

「数学Ⅰ」・・・方程式、関数など

☆主に中学の数学で学年の上半期に学んだ単元

「数学A」・・・図形など

☆主に中学の数学で学年の下半期に学んだ単元

そして履修については、こうなっています。

「数学Ⅰ」・・・高1生全員必修

「数学A」・・・学校によっては必修でなく、選択科目として学習

「数学A」が必修になっていない高校とは、例えば、商業・工業高校などです。

定期テストは「数学Ⅰ」「数学A」をそれぞれ受けます。

(次回に続きます)

高1数学 偏差値55以上の新入生は覚悟してね! ~高校別のレベルの違いについて~ その2 2025/03/31

(前回の続きです)

偏差値55以上の高校に進学する予定の新高1生の方に覚えておいてほしいことがあります。

それは、

「全員が国公立大学に進学するという建前で授業が進む」

ということです。

ですから、数学の授業の進み方も速いです。

高度なレベルを要求されます。

一方、偏差値55未満の高校は、必ずしもそうなっていません。

教科書の中でも「難しい」と思われるところは、授業で扱いません。

先生の裁量のもとに「カット処理」がされます。

そうでもしないと、数学が赤点だらけになります。

その結果、留年してしまう生徒が続出してしまいます。

そういう「からくり」があって、彼らも3年後には無事に卒業できる仕組みになっています。

しかし、当然のことながら、ナンバー・準ナンバーの生徒さんに、そのような措置はありません。

難しい大学入試問題に対応していくことが生徒さんに求められます。

事実、ナンバー・準ナンバーでは、毎年、コンスタントに東北大合格者を輩出しています。

もっとも準ナンバーなど、例えば準ナンバーですと、求められる数学に対応しきれず、私大文系に進む生徒さんも多いですが...

いずれにしても、数学に関しては、褌をしっかり締めてかかる必要があります。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日