〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

「考える授業」の欠点 その1 2025/02/01

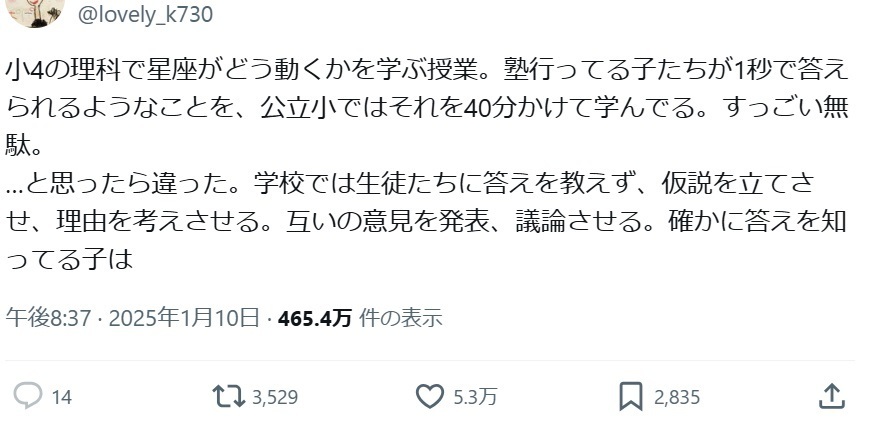

以前にTwitterで、↓のような書き込みを見ました。

今日のコラムは、この「考える授業」について述べます。

生徒さんの話を聞くと、わたしが生徒だったころより、「思考力」「考える授業」「生徒同士が教えあう」というのが、増えているように感じます。

いわゆる「アクティブラーニング」というヤツです。

お上の方針でそのようになっているようです。

しかし、この「考える授業」の内容を生徒さんから聞くと、ときどき「ム?ム?ム?」と思うときがないわけではありません。

というのも、その「考える授業」は、「考えるだけで終わり」「教えあうだけで終わり」となっていることが、意外とあるようです。

わたしが思うに、この「考える授業」は、「やりすぎはマズい」のです。

というのも、「考える授業」が有効なのは、生徒さんのレベルが一定以上であることが条件です。

わたしの見立てでは、公立中学の生徒さんレベルで全体の3人に1人。

みやぎ模試偏差値にして55以上くらいの生徒さんが「有資格者」となります。

それより下のレベルでは、「時間と効果」を考えると、ロスが大きいです。

ロスが大きいということは、プラス面よりマイナス面が多いということです。

(次回に続きます)

「考える授業」の欠点 その2 2025/02/02

(前回の続きです)

物事を考えるには、それを下支えする知識や語彙力・文章読解能力が必要になってきます。

そういうものが「学年相応」にあると思われるのは、前回述べた「偏差値55以上」の生徒さんです。

真ん中あたり、成績にして偏差値50辺りが「学年相応」の知識力等があるかと思うと、意外とそうでもありません。

例えば「中1生だったら、このくらい知ってるし、分かるよね」というのは、真ん中あたりの生徒さんには当てはまりません。

これはわたしが彼ら生徒さんに接してみての感想です。

わたしと同じように、彼らを指導してみると、このことは実感できます。

わたしの見る限り、「真ん中あたり」の水準は、そこまで高くありません。

「考える力」を下支えする知識や語彙力・文章読解能力が十分でない生徒さんに、

「さあ、自由に考えてごらんなさい」

といったところで、考えられるものでもありません。

確かに、そういう生徒さんにも考えることはあっていいでしょう。

しかし、「考える」以前に、知識・語彙力などを増やすことのほうが先です。

学校の授業のように時間が区切られている場合は、限られたものを最大限有効に使わなくてはなりません。

前回のコラムで述べた「『考える授業』のやりすぎはマズい」というのはそういう意味です。

「志望校合格」と同じくらい大切な「志望校合格した後」 その1 2025/02/03

私立高校の一般入試がその季節を迎えました。

宮城県の高校入試は、公立高校の入試がメインです。

ですから、私立高校の一般入試を受ける生徒さんは、公立高校が残念でしたとなったときの行き先を決めておくというケースが多いです。

そうした時節を受け、今回のコラムでは、「志望校合格」と「志望校に合格した後」について語ります。

わたしの仕事は、「生徒さんが第一志望校に合格すること」です。

彼らが第一志望校に合格に合格すれば、メデタシメデタシです。

しかし、わたしは生徒さんの「志望校合格」と同じくらいに「志望校に合格した後」は大切だと思っています。

身も蓋もない言い方をすると、生徒さんが第一志望校に合格すれば、受験指導をする側は、その後のことまでかかわる必要はないわけです。

とはいえ、生徒さんにしてみれば、「志望校合格」後には、すぐに「志望校に合格した後」がすぐにやってきます。

「志望校に合格した後」で、どのようにその志望校でサバイバルしていくかが、切実になってきます。

「泉高校に合格しました!」→で、泉高校に入った後の勉強は?

「青陵中に合格しました!」→で、青陵中に入った後の勉強は?

一定レベル以上の学校に入れば、この種の悩みは在学中ずっと付きまといます。

(次回に続きます)

「志望校合格」と同じくらい大切な「志望校合格した後」 その2 2025/02/04

(前回の続きです)

「志望校合格」と「志望校に合格した後」については、授業のときにこういう言い方もしています。

・・・わたしの仕事っていうのは、皆さんが第一志望校へ合格するようにしていくことです。

ただ、わたしは皆さんが志望校へ合格して、それでおしまいっていう風には考えたくないんですよ。

高校に合格して、それで勉強が終わりっていうわけではないんです。

むしろ、高校に入ってから勉強は大変になってきます。

今はそれがどのくらいの大変さなのかは、分からないと思いますけど。

そういう人のことを考えて、わたしは今、指導をしています。

そこを分かってくださいね。

こうした考えに基づき、例えば中2数学の授業では↓のようなことを言いました。

・・・今、中2でやってる「一次関数」ですが、これは3年生になると、「二次関数」っていうのをやるようになります。

「二次関数」は高校入試のメインイベントの一つです。

高校に進むと、「二次関数」をもっと深くやります。

このほかにも、高校の数学は「何とか関数」っていうのが、たくさん出てきます。

「一次関数」はその土台になりますから、しっかり学習してほしいんです。

わたしは、できる限りこういう言い方をしています。

(次回に続きます)

「志望校合格」と同じくらい大切な「志望校合格した後」 その3 2025/02/05

(前回の続きです)

志望校に合格した後、「かえって以前より楽になる」っていう人もいないわけではありません。

ただ、偏差値55以上の学校、例えば泉高校とか、宮城野高校以上のところは、そのようなことがありません。

ですから、前回のコラムで例として出した中2数学の「一次関数」の授業では、

・中2の段階で教科書に出ていることをしっかり学習・演習する

・中2の関数の学習が、中3・高1...と学年が進んだ段階で、どう関わってくるのか、あらかじめ知っておく

以上2点は非常に大切になってきます。

そして、「テストに出てくる」と言われる「大事な点」とは何か、ということも見えてきます。

「教科書に書いてあるから、一次関数をしっかり勉強して、点を取れ」

「あなた方が高校に進んだ後に数学を勉強していくうえで、これこれこういうことがあるから、一次関数の土台をしっかり固めてほしい」

これら2つのフレーズに対して、生徒さんは授業中に違った反応を見せます。

「あなた方が高校に進んだ後に数学を勉強していくうえで、これこれこういうことがあるから...」

という言い方をしたほうが、生徒さんの反応はよほどいいです。

ま、当然でしょう。

(次回に続きます)

「志望校合格」と同じくらい大切な「志望校合格した後」 その4 2025/02/06

(前回の続きです)

また、わたしがなぜ「志望校に合格した後」が大切かと折に触れて語っているかといえば、

「志望校に合格した後、目標を見失う

→その後の低成績に苦しんだり、中退などを余儀なくされる」

こういう生徒さんを多数見てきたからなのです。

もちろん、志望校に合格して、学業面で低空飛行が続いても、生徒さん本人が「それでもOK」というなら、構わないと思います。

ただ、中退してしまう大きな原因となるのは、突き詰めていくと、「学業不振」です。

いわゆる教育困難校といわれる高校で、中退率が高いのも、この「学業不振」が大きな比重を占めるからなのでしょう。

わたしとしては、せっかく苦労して志望校に合格した後、生徒さんがつらく感じている姿を見たくありません。

そうであるならば、わたしが今の時点でできることは、

「今やっている学習内容が、今後の学習にどう関わってくるか」

を、生徒さんに知ってもらうことです。

「志望校合格」は、「合格した時点が最高点」です。

その後は、「合格した後、志望校でいかにサバイバルしていくか」が切実な課題になってきます。

とにもかくにも、スタートダッシュではできる限りつまずかないようにしたいものです。

泉高校普通科・泉館山の入試ボーダーについて その1 2025/02/07

以前、当方のYouTube動画で、泉高校の普通科・泉館山のボーダーラインについて述べたことがありました。

<関連動画>

この動画をアップしてから3~4年経過しています。

そこで、今回のコラムでは、「<関連動画>の補足・修正」ということで述べます。

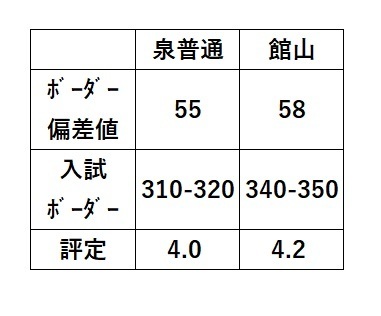

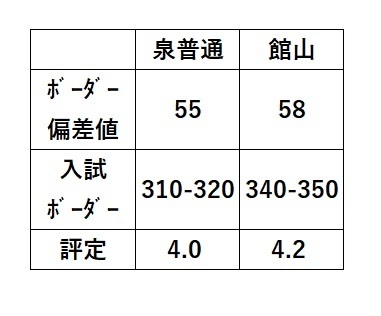

今春2025年のボーダーラインは以下の表のとおりです。

動画で述べた数字は、「入試が難化する」という前提でのものでした。

この時点では、入試平均が250点程度になることを予想していました。

しかし、入試はこのところ、「易しめ」で推移しています。

2022年 287.0点

2023年 300.4点

2024年 275.5点

3年平均 287.6点

今年の入試平均を「280点台」ということで予想した数字が上の一覧表です。

以下、さらに詳しく述べます。

◎偏差値について

表に出ている数字は、両校の「みやぎ模試偏差値」です。

泉が55です。

「偏差値55」という数字は、「100人換算で上から数えて30番程度」とお考え下さい。

また、館山は58です。

「偏差値58」という数字は、「100人換算で上から数えて20番程度」とお考え下さい。

両校の偏差値の差は3です。

(次回に続きます)

泉高校普通科・泉館山の入試ボーダーについて その2 2025/02/08

(前回の続きです)

前回のコラムで掲載した両校の差の一覧表を再びアップします。

前回のコラムで取り上げた泉普通科・泉館山の偏差値差は3です。

この数字の差は、それぞれ上位30位・上位20位となっています。

意外と大きいのではないでしょうか。

その大きさが3年後の進学実績に反映されています。

◎入試ボーダーについて

今回の入試では、泉普通科が310~320点付近。

泉館山が340~350点付近と予想しています。

問題が易しい・難しいで、このボーダーラインは上下に振れます。

この予想数字は、「平均点280点」ということでのものです。

宮城県の各科目の平均点がどのように動くかを見ると、科目ごとに難易度をどうするか、決めているようです。

ですから、国語は前回より難しくなったが、数学は前回より少し易しくなったということがあり得ます。

ただ、さすがに「全科目の平均点の合計が300点より超えるのはマズい」というふうに、県教委は考えているようです。

それゆえ、今回予想したボーダーラインは、「280点からどれだけプラス、あるいはマイナスになったか」で、その差を足し算・引き算すれば、「ボーダーライン」は見えてきます。

また、このボーダーラインは、生徒さんの内申点によっても違ってきます。

(次回に続きます)

泉高校普通科・泉館山の入試ボーダーについて その3 2025/02/09

(前回の続きです)

◎評定について

泉普通科・泉館山の評定に関しては、次のようになっています。

泉普通 4.0

泉館山 4.2

この数字は、両校の偏差値、あるいはこれまでのわたしの経験から割り出した数字です。

泉普通科のレベルであれば、実技教科も含めて「3以下はあってほしくない」と思っています。

ただ、実技教科は生徒さんの得意・不得意があります。

ですから実技教科で3がついてしまう教科があっても、やむを得ないところはありますが。

一方、主要5教科は「オール4以上」のラインを下回らないようにしたいものです。

館山については、「5が2教科以上・残りすべては4」という数字です。

そして主要5教科に5が2科目以上、ほしいところです。

実技教科に関しては、泉普通科と同様、「3以下はあってほしくない」ところです。

なお、今まで述べた「基準」は、

「これを下回ってしまったら、即不合格になってしまう!」

というものではありません。

「この数字が取れていれば、『評定の数字が足りない!』とうろたえなくてもいい数字」

くらいにお考え下さい。

そして、両校については、基本的に「入試本番の点数重視」です。

基本的に「評定:入試の点数=3:7」で判断されます。

受験英語 ~これだけで話せるようにはならないが、でもね...~ その1 2025/02/10

小学校・中学校での英語が迷走しています。

2020年、つまり今から5年前に小学校で英語が、国語・算数などと同じ「教科扱い」になって以来、現場はひどいことになっています。

「ひどい」というのは、

「塾などで小学校のころから英語を勉強してきた生徒さんと、そうでない生徒さんとで、差がつきすぎてしまった」

ということです。

当欄をお読みの方は、「子供が小さいころから英会話教室・英語塾に通っている」という方が多いでしょう。

そこで今回は、わたしが生徒さんに「受験英語」をどう教えているかについて、述べてみます。

手短にまとめると、授業を通じて、生徒さんには次のように語っています。

・受験英語は文法・ボキャブラリー(英単語)の知識がある人ほど、高得点が取れます

・受験英語だけをやっていても英語が話せるようになりません

・しかし、受験英語は、将来、君たちが学校を出て、仕事などで英語を話したり、使う必要が出てきたとき、間違いなく基礎になります。

学校の先生方が、ご自身の指導教科である英語に対して、どのようにお考えになっているのかは分かりません。

しかし、わたしは、生徒さんに受験英語を指導するとき、上に述べた3点は伝え続けようと思っています。

(次回に続きます)

受験英語 ~これだけで話せるようにはならないが、でもね...~ その2 2025/02/11

(前回の続きです)

そもそも論として、受験英語だけをやっていても、英語が話せるようにはなりません。

この点については、ご父兄もご自身の経験に照らせば、お分かりになるでしょう。

・・・だから、昔ながらの受験英語はダメなんだ

→英語を中学からでなく、小学校から始めて、「聴く」「話す」側面を作っていくべきだ

→小学校で教える英語は、文法のような「難しい・ややこしい」ものをなるべく扱うべきでない

これがお上の考え方です。

なぜそういうことが言えるのか。

小学校の英語の教科書を見たり、授業の様子を生徒さんから聞く限り、それ以外の解釈ができないからです。

確かに、昔ながらの受験英語だけをやっていても、「聴く」「話す」ができるようにはなりません。

しかし、昔ながらの受験英語には大きな長所があります。

それは、将来、生徒さんたちが学校を出て、仕事などで英語を話したり、使う必要が出てきたとき、土台になるという点です。

そして、「受験英語という土台」は、極めて質が良いです。

英文法をガッチリやって、文法に沿ったとおりに英文を読んで、解釈して...

こういうことができる機会というのは、人生の中で非常に貴重です。

(次回に続きます)

受験英語 ~これだけで話せるようにはならないが、でもね...~ その3 2025/02/12

(前回の続きです)

そもそもの話として、日本で生活している限り、英語を使わなくてはならない場面は非常に例外的です。

ビジネス等で英語を使わなくてはならないというようなとき以外、日本国内では日本語でほぼ用が足ります。

この点が、例えば、インドやフィリピン、あるいはシンガポールなどとは違います。

ですから、学校でスピーキングのまねごとをしたところで、実践的な場面では、使い物になるはずがありません。

国内にいる限り、英語を使わなくてはならない場面が少なすぎるのです。

であるなら、小学校で教えるべきは、「受験英語の基礎、特に基本的な文法」です。

英語の基本的な文法と言うのは、決して難しいものではありません。

今の小学校の英語の授業で、文法をガッチリ、そして繰り返し、繰り返し指導すれば、少なくても今よりはよくなります。

ところが、必要なこと、肝心なことをやらないものだから、中学・高校に行って、目も当てられない状態になるのです。

語学を勉強するのに、文法を知らないのは、「躾のできていない子供」と同じです。

英語を勉強したての頃に、きちんとやるべきことを学んできていないものだから、学年が進んでパッパラパー状態になってしまうのです。

(次回に続きます)

受験英語 ~これだけで話せるようにはならないが、でもね...~ その4 2025/02/13

(前回の続きです)

そんなわけで、わたしの英語の授業スタイルは、「基本的な文法を繰り返し指導する」というものです。

特に重視しているのが、「品詞」という考え方です。

「品詞」とは、名詞・動詞・形容詞...といったアレです。

この考え方は、「受験英語」には必要にして不可欠です。

しかし、小中学校では、この「品詞」があまり指導されていません。

この「品詞」を繰り返し、授業で取り上げ、生徒さんに指名して答えてもらうことで、「基本的な文法」が定着していきます。

「基本的な文法」が定着すれば、学年が進んで高校生になっても、英語が分からなくなるということはありません。

そして、この「受験英語」をしっかり学べば、仮に将来、英語のやり取りをする場面になっても、上達は速いです。

日本にいる外国人は、長期に日本にいる人なら、日本語でやり取りする力がかなりハイレベルです。

ならば、わたしたちも、英語に関して、彼らと同じような環境にいれば、そこまでの困難なく、英語でのやり取りは可能なはずです。

ですから、ご父兄におかれて、子供が「受験英語」を学校で学ぶことについては、どうぞ安心してください。

「受験英語」は、たぶん、ご父兄が考えているよりずっと役に立つものです。

本日発表 公立高校入試の本出願 ~菊池の雑感~ その1 2025/02/14

本日、県教委から公立高校入試の本出願の数字が発表されます。

結果は夕方のローカルニュースなどで発表されます。

わたしは、この本出願の結果をYouTube動画で解説する予定にしています。

興味のある方は、YouTube動画チャンネルもご覧になってください。

さて、以下はここ数年、本出願・希望調査の数字を見ての雑感です。

一人語りの駄文を書き連ねます。

その点、ご了承ください。

まず、10年以上前と比べると、

「公立高校を受験する人数が減ったし、実業系の高校の倍率も低くなったなあ」

というものです。

公立高校を受験する人数が減ったというのは、少子化になっているから、というのが大きいです。

仙台を離れて、郡部に行けば、公立高校は軒並み定員割れです。

しかし、それだけではありません。

公立高校を受験しない層が増えました。

特にここ5年の間に。

その代わりに増えたのが、私立高校の推薦入試の志願者です。

この層は、だいたい平均より下、工業高校や宮城広瀬・泉松陵などをかつては受験していました。

その昔は、こうした公立高校を受けて、「残念でした」となった生徒が、私立高校へ行っていました。

今は、公立高校を経ず、ストレートに私立高校へ行くケースが随分と多くなっています。

(次回に続きます)

本日発表 公立高校入試の本出願 ~菊池の雑感~ その2 2025/02/15

(前回の続きです)

わたし個人として、私立高校の推薦入試が多くなっているという流れに関しては、どちらかといえば、否定的な考えを持っています。

というのも、1月中頃にペーパーテストなしで高校合格の決まった彼らの多くは、4月の入学までほぼ勉強しなくなるからです。

確かに、私立推薦で高校を決める受験生は、仮に公立入試を受けても、そこで合格できないというケースがかなり多いでしょう。

しかし、3月初旬に公立入試を受けて、その後に私立に行くのと、1月中旬に私立に行くのとでは、やはり違う気がするのです。

「入試というものを経験する」

「入試の日まで『勉強する』という『建前』を維持する」

というのは、彼らが15歳に経験しておいたほうが、長い目で見ると、それなりに貴重な経験であるように思います。

ですから、公立入試を受ける受験生は、「よい人生経験ができるんだ!」という風に、前向きにとらえていただきたいです。

まあ、そんなことを思えるようになるには、15歳の彼らにとっては、まだまだ先です。

あと30年後?に、自分の子供が高校受験を目指すころ? くらいになるでしょうか。

まあ、いずれにしても、入試の日はやってきます。

受験生の皆さんは、その日まで、健康第一に!

公立高校入試の倍率 ~「一高は思ったより低かった」~ 2025/02/16

去る14日、県教委のほうから公立高校の本出願倍率が発表されました。

この件については、わたしのYouTube動画チャンネルにても解説しています。

それで、今回、各校の数字を見ていて目に留まったのは、

「一高、思ったより低かったな」

ということでした。

一高は注目度の高い学校です。

それゆえ、受験関係者としては、そこに関心が行きます。

だいたい、一高は、例年ですと、

希望調査 1.7~1.8程度

本出願 1.4~1.5程度

という感じで推移してきました。

ですから、わたしは今年も1.5倍くらいになるのではないかと予想していました。

ただ、結果は1.35倍。

出願希望調査からは、二高志望者が一高に行ったり、そして一高志望者が三高などに動いたりということもあったのではないかと思います。

例年よりは低めとはいえ、1.35倍というのは、決して低い数字ではありません。

定員320名のところに、受験生は433名です。

単純計算で、113名が「残念でした」となります。

つまり4人に1人が合格できないわけです。

このように考えると、なかなかに厳しい数字です。

「コツコツやってきた人が最後は勝つ」というわけです。

というわけで、一高を志した受験生諸君!

入試の日まで、どうぞしっかり走りぬいてください!

中2生と高校入試 ~入試には「前準備」が必要です~ その1 2025/02/17

2月は、学年末試験の季節です。

中2生はこの学年末試験が終わると、6月下旬近くまで定期試験がありません。

これからの時期、中2生はどうしても緊張感が緩みます。

彼らにとって、入試は「来年」の話です。

緊張感が緩むのも、避けられないのかもしれません。

ただ、わたしとしては、この「弛み」を出来る限り、小さいものにしたいわけです。

そこで、このところ、中2生には、

「入試を受けるのは確かに来年だけれど、入試は全然来年の話ではない」

ということを、授業のときに伝えるようにしています。

その際、彼ら中2生に伝えているのは、

「入試を受けるには、『前準備』が必要」

ということです。

意外とこの点は、彼らの意識に上らないところです。

入試までのスケジュールは次のようになっています。

9月中旬 1学期期末試験

11月上旬 2学期中間試験

11月下旬 「評定=内申点」決定

12月上旬 志望校決定

1月中旬 私立推薦入試

2月上旬 私立一般入試

3月上旬 公立入試

実質はほぼ9月中旬に行われる期末試験で、評定が決定しています。

それ以降に猛勉強しても、評定の数字はほぼ動きません。

「入試での前準備」というのは、そういうことも含んでいます。

(次回に続きます)

中2生と高校入試 ~入試には「前準備」が必要です~ その2 2025/02/18

(前回の続きです)

前回のコラムでは、あらまし次のことを申し上げました。

・入試には「前準備」が必要

・高校入試に必要な評定は、実質9月に決まってしまう

このように考えてみると、中学校3年間の評定が決まるまで、残る時間は半年ちょっとです。

もちろん、高校入試は評定だけで決まるわけではありません。

一定レベル以上の第一志望校であれば、入試本番の日まで、継続して受験学習をする必要があります。

ただ、11月下旬に評定が決まった後は、その数字を上げようと思っても、どうにもなりません。

また、受験学習のようなものは、ちょちょっと勉強して、結果がすぐには出ません。

「入試の直前期に結果が出てきた!」

というのは、直前期のずっと前からの「前準備」があったからです。

このような意識は、なかなか多くの中2生に自然と芽生えるものではありません。

ゆえに、まずは本コラムをお読みのご父兄に、いまわたしが述べたような意識をお持ちになってほしいのです。

そのような意識をご父兄がお持ちになれば、それは何らかの形で子供に伝わるものです。

この点、ご父兄におかれては、よくお心におとどめ置きください。

「1年後の入試本番」が、できるだけ良い結果となるよう、ともに歩んでいこうではありませんか!

何だか、政治家の演説みたいになっちゃいました...

仙台二高 男女比率と中退者?の数 その1 2025/02/19

しばらく前に、二高同窓会の会報が送られてきました。

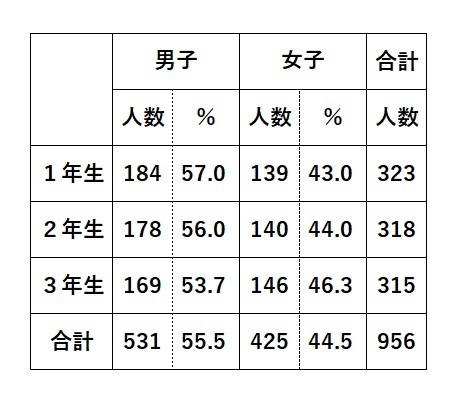

その中に、学年別に男女の人数は何名になっているかの一覧表がありました。

今回は、この数字を基に書いてみます。

まず、その一覧表は↓の通りです。

以前、高校受験のときには、受験生数や合格者数が男女別に発表されていました。

それが、いつの間にか男女別の発表がなくなってしまいました。

ですから、公式の数字がたどれなくなってしまったのです。

今回のこの数字は、そういうわけで同窓会報からとったものです。

こういう数字を、公式サイトなどではなく、同窓会報から引用するというのも、変な話ではありますが...

まあ、それはともかく。

これを見ると、どの学年もほぼ男女が半々、男子が少し多い程度となっているのが、お分かりでしょう。

ご存じない方のために申し上げると、二高は、長らく男子校でした。

共学になったのは、2007年からです。

ですから、共学になってから16年です。

この間、随分以前から、男女比はほぼ半々になっています。

これは、一高・三高も状況としては似ています。

ですから、一高・三高も男女比に関しては、二高とほぼ同じと判断していいのではないでしょうか。

(次回に続きます)

仙台二高 男女比率と中退者?の数 その2 2025/02/20

(前回の続きです)

前回にアップした表に基づいて、話を続けます。

この表の学年ごとの人数は、次のようになっています。

1年 322名

2年 318名

3年 315名

二高の定員は各学年とも320名です。

合格者もきっちり320名です。

そして、この同窓会報には、「新入生320名が入学しました」という文章が掲載されています。

ということは、2年生に上がってしかるべき2名が、留年になったという可能性があるわけです。

さらに、3年生になると、5名減っています。

この減った5名は、中退? 留年? 転校? 病気等による休学?が考えられます。

可能性としては、中退というのが高いかもしれません。

実のところ、前年では、卒業時に8名が「何らかの理由」で減っています。

<関連コラム>

動画「仙台圏公立高校 中退率 ベスト3 ワースト3」の補足 その1

昨年に引き続いて、今の3年生にこのような人数減があるということは、やはりその多くが中退である可能性が高そうです。

そして、この数字は、一昨年に二高の先生が、公の場で、

「中退者は毎年、数名出ている」

ということを仰ったことと一致します。

中退者に関しては、また別の形で触れたいと考えています。

中学生 偏差値55以上の実技教科の評定 ~他の生徒はどうなってる?~ その1 2025/02/21

公立高校入試の評定について考えるとき、

「実技教科の評定って、自分以外の生徒、あるいはヨソ様はどうなってるの?」

というのが、気になった方はいらっしゃいませんでしょうか?

今回は、偏差値55以上の生徒さんが、実技に関してどんな評定を取っているのかについて、述べてみます。

偏差値55以上というのは、中学生全体の上位3分の1に当たります。

さて、この成績層の実技科目の評定は、だいたい次のようになっています。

・オール5

・4が1科目くらいで残りは全部5

・5と4が半々

・ほぼ4だが1科目くらい3がある

生徒さんを見ていると、

「学習の上位層ほど、実技教科の評定も高くなる傾向がある」

というのが分かります。

逆に学習が苦手、サッカーのクラブチームに所属していて、高校はサッカーで引っ張られて推薦で私立...

こういう生徒さんの実技教科の評定は、体育だけが4で、残りは3というケースが多いようです。

体育には5がつくのかと思いきや、意外とそうでもありません。

「お勉強ができる生徒さんは、なんでも器用に卒なくこなす」

こういう傾向は、彼らの評定からうかがえます。

このタイプの生徒さんが

「オール5」

「4が1科目くらいで残りは全部5」

という感じです。

(次回に続きます)

中学生 偏差値55以上の実技教科の評定 ~他の生徒はどうなってる?~ その2 2025/02/22

(前回の続きです)

前回紹介した

「オール5」

「4が1科目くらいで残りは全部5」

という生徒さんは、やはりというべきか、ナンバースクールの中でも一・二高レベルクラスが多いです。

ただ、一・二高を狙う生徒さんといえども、そういう生徒さんばかりではないのが実情です。

「5と4が半々」

「実技に3がある」

という生徒さんも、意外といます。

もっとも、このように「5と4が半々」「実技に3がある」という生徒さんの場合、

「内申点がちょっと足りてなくて心配」

という声が上がっては来ていますが。

一方で、そのような生徒さんも、入試でしっかり点を取って、合格している様子を見ていると、

「評定は心配するほどの足枷にはなっていない」

といった印象を、わたしは持っています。

そして、偏差値が下がっていくにつれ、実技教科の評定も段々と下がっていきます。

ボーダー偏差値55、すなわち泉や宮城野の普通科あたりですと、

「ほぼ4だが1科目くらい3がある」

くらいがスタンダードのようです。

そして、この実技教科の評定に関しては、女子のほうが男子より、高い傾向にあります。

女子の「仕事の丁寧さ」が、男子より評価されているようです。

これは、中学生という年代だと、だいたいそのようになっています。

偏差値55以上公立高校入試向けの追い込み ~「ほぼやり尽くした」受験生は何をする?~ その1 2025/02/23

公立高校入試が秒読み段階に入っています。

目指す受験生にとっては、「言われなくても分かってる」状態ではありましょうが。

「ほぼやれることはやってしまった」

「後は何をどうすればいい?」

という受験生が中にはいるかもしれません。

今回のコラムは、偏差値55以上の公立高校を目指す受験生のために「後は何をどうすればいいのか」について述べてみます。

◎過去の模試の解き直し・チェック

この時期ですと、塾では「直前演習」ということで入試本番に近い形で、テスト演習があります。

それから人によっては、「全国入試問題正解」(=俗称「電話帳」)を使っています。

今の時期、これらを演習するときに間違った問題について、次に間違わないようにチェック・振り返りをすべきことは当然です。

「こういうことも粗方はやってしまった」...

こういう受験生は、過去に受けた模試の解き直し・振り返り・チェックをしてみるのもいいでしょう。

意外と模試の解き直しは、

「模試が終わった後に解き直し・チェックはやったが、あとはそのまま」

というケースが意外に多いです。

特に、3年生の夏休み以降に受けた模試の解き直し・チェックは、入試で思わぬ拾い物をするかもしれません。

(次回に続きます)

偏差値55以上公立高校入試向けの追い込み ~「ほぼやり尽くした」受験生は何をする?~ その2 2025/02/24

(前回の続きです)

◎3年生で受けた定期試験の解き直し・チェック

「え? 今さら定期試験かよ?」

「そんなこと言って、正気なの?」

そう思いたい方はそうお感じになっていて結構です。

前回は過去の模試の解き直し・チェックを「おすすめ」にしておきました。

さらにそれを定期試験まで広げてみてはいかがでしょうか。

模試と定期試験では、その役割が確かに違います。

しかし、模試の作成はどこのどなたが作ったものか、分かりません。

一方、定期試験の場合は、国家資格を持った教科担当の先生が、「これは大事なところ」と判断なさった上で、試験に出しています。

であるなら、定期試験の解き直し・チェックは意味があります。

わたしも現役生徒時代、これをやりました。

拾い物がありました!

その中でも、理科・社会ならば思わぬ拾い物が多いかもしれません。

◎メガネが目に合っているかどうかのチェック

これは意外な盲点になります。

メガネが目に合っていないと、肩が凝ったり、目が疲れやすくなったり、という症状が出てきます。

「このごろとても肩が凝る。

目が疲れやすくなっている」

その昔、指導した生徒さんが、受験間近になってこう漏らしたことがありました。

そこでわたしは、検眼してもらうことを勧めました。

すると、メガネが目に合っていないことが分かりました。

肩凝り・疲れ目はかなり良くなりました。

(次回に続きます)

偏差値55以上公立高校入試向けの追い込み ~「ほぼやり尽くした」受験生は何をする?~ その3 2025/02/25

(前回の続きです)

◎ファインプレーよりノーエラーを目指す

公立高校を目指す受験生が「後は何をどうすればいいのか」という際には、心構えとしてやっぱりこれを言いたくなります。

答案を読むときや書くときに、

「エラーをしないように」

ということは、偏差値55以上の受験生なら、よく分かっていると思います。

少なくとも頭では。

ただ、ノーエラーというのは、実のところかなり難しいです。

トップ層と言われる人たちの模試の状況を見てみると、受験生全体の70%が当たっている問題を取りこぼしている、ということはざらにあります。

ですから、エラーを最小限に抑えておきたいものです。

そして、

「この問題、もらった!」

「この問題、そんなに難しくないな」

と思ったときが「最も危険な時」であるという認識も併せて持ちたいものです。

このときこそが、「最もエラーの発生してしまう瞬間」です。

◎「夜12時前に寝る」を実践する

「ほぼやりつくして後は何をどうすればいい?」というのに迷ったら、しっかり睡眠時間を確保してください。

今の生徒さんは、わたしの生徒時代と違って、スマートフォンという「魔の機械」があります。

これは便利な反面、いじり始めると、たちまち睡眠時間を食いつぶします。

要注意です。

・・・というわけで、フレー! フレー! 受験生!

好きでない科目をどう学習するか その1 2025/02/26

どの生徒さんにとっても、興味の湧く科目・湧かない科目というのはあります。

「そもそもお勉強というものには、全く・ほとんど興味なし」という生徒さんを除けば、興味・関心は科目によって、違ってきます。

そこで問題になるのは、

「好きでない科目をどう学習するか」

です。

なぜなら、

「好きでない科目=苦手意識あり=点が取りづらい」

からです。

これは成績上位層にもほぼ当てはまります。

なぜこうなってしまうのか。

好きでない科目は、興味・関心の度合いが低いため、どうしても学習への取り組みが億劫になりがちです。

そのためにどうしても学習時間が少なくなって、点が低くなって、ますます興味・関心が薄れてしまうという悪循環になります。

そこで、これをどうするか、です。

やり方としては、

「細切れに学習する+学習回数・頻度を増やしてみる」

ということです。

これとの関連で、以前には次のようなコラムを書いています。

<関連コラム>

これを、受験漢字や英単語にとどまらず、興味・関心の薄い科目の学習にも応用させるというものです。

(次回に続きます)

好きでない科目をどう学習するか その2 2025/02/27

(前回の続きです)

「細切れに学習する+学習回数・頻度を増やしてみる」

このような学習は、漢字や英単語を覚えるのに向いています。

ちょっとした隙間の時間、例えば数学の問題を解き終えたら、気分転換代わりに漢字・英単語を学習してみるとか...

これをある程度、興味・関心の湧かない科目の学習のときにも、使ってみるのです。

確かに、数学のような科目は、「空いた時間にちょこちょこっとやる」というのに向いてはいません。

ただ、数学がどうにも苦手で、勉強をやるにも気持ちが向かないとなれば、次のようにしてみるとか。

例えば15分ずつに分けて、英語の学習の合間と合間にやってみるなどなど...

このようなやり方もあり得るわけです。

「60分通しで苦手な数学を学習する」

「15分ずつ4セットに分けて、英語など他の科目に挟み込む形で、苦手な数学を学習する」

興味・関心のない科目なら、どちらのほうが「よりまし」なのか、考えてみれば、答えは自然と出てきます。

ただ、ここで注意していただきたいのは、

「15分ずつ4セットに分けただけで、実際に学習したのは4セットでなく、1セットだけ」

とならないようにすべきだということです。

こうなってしまったのでは、細切れにした意味がなくなってしまいます。

(次回に続きます)

好きでない科目をどう学習するか その3 2025/02/28

(前回の続きです)

「細切れに学習する+学習回数・頻度を増やしてみる」

という点においては、わたしにも最近、こういう例があります。

わたしは、とある英語の本を20年以上も「積んどく」状態にしていました。

400ページ近くある本です。

当初は意気込んで買ったはみたものの、「忙しさ」にかまけて、箪笥の肥やし状態になっていました。

しかし、ある日一念発起(?)して、読破を決意。

・本を読む場所はお手洗い限定

・毎日1~2ページ読む

これをノルマにして、約8か月ほどかけて、例の本を読み終えました。

単なる読書と、受験学習とでは、意味が違うというのはそのとおりです。

しかし、大切なのは、「苦手なもの・興味関心の向かないものに触れる頻度を出来る限り増やす」ということではないでしょうか。

そうしていけば、苦手な科目の学習が習慣化できます。

ちょうど、小さい子供が歯磨きや入浴の習慣をつけるのと、根っこは同じです。

このようにしていけば、少なくても今よりは「苦手な科目・興味関心の湧かない科目」へ学習する意欲が出てくる可能性は出てきます。

ほかにもやり方としてはあるのかもしれませんが、わたしにはちょっと思い浮かびませんでした。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日