〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

やっても成績が上がらないor下がっていく受験生の特徴 その1 2018/12/01

今日から12月です。

「いよいよ12月だから、頑張っていこう!」というようなコラムを書こうとも思ったのですが、今日はいささか刺激的なタイトルにしました。

多くの受験生は、一生懸命に頑張っています。

そんな中、頑張っているように見えるのに、成績が上がっていかない、あるいは、逆に下がっていく受験生がいます。

その理由はどこにあるのか、わたしの考える2点を書いてみます。

まず、第一点目は、「周りが勉強してきたために、相対的に成績がそのまま、もしくは、下がっている」というものです。

ほんとうに上位にいる人と、下から数えたほうが早いというような人は、ほぼメンバーが固定されます。

しかし、それ以外の人たちは、何らかの変動があるものです。

一般的に、受験期が近づけば近づくほど、受験生は本腰を入れ始めます。

競争相手が頑張りだすので、相対的に成績が下がる、あるいは、ずっと定位置のまま、ということがあり得ます。

実際、コツコツと頑張る受験生は、入試時に最もよい状態になります。

以前、宮城工業高を受験し、合格した生徒さんは、受け持った2年の12月時点で、英語の基本が抜けまくっていました。

「受験直前になったら、英語を切らなくちゃいけないかなあ」と感じたほどです。

しかし、彼は努力を重ねて、入試では英語が平均点、そして国語85点(!)を取って、合格しました。

それまで受験したみやぎ模試でも、とったことのない最高点でした。

入試時には、これだけ頑張れる生徒さんが出現します。

(次回に続きます)

やっても成績が上がらないor下がっていく受験生の特徴 その2 2018/12/02

(前回の続きです)

やっても成績が上がらない、もしくは、下がっていく受験生に見られる傾向の第二点目は、「底の浅い学習」をしているということです。

「底の浅い学習」とは、具体的に申し上げると、過去問演習でも、受験関係者の出す課題でも、「早く終わらせよう、終えて次に行こう」とばかりしていることです。

早い話が、こうした受験生は、間違ったものを深く掘り下げません。

解答をサラッと読んだだけで「勉強をした」ことにしているケースは、ザラにあります。

また、模範解答を赤ペンでノートに書き写すだけで、その意味をよく顧みることがないという事例もあります。

「模範解答の書き写し、書き写すだけ」は、平均点の取れない生徒さんが、学校の副教材ワークを学校へ提出する際に、方便としてやることです。

これを勉強だと思ってもらっては困るのです。

「次に同じ問題が出てきたときに解けて、初めて及第点」という意識を持たずして、結果は出ません。

特に中の上以上、高校入試で言うなら、偏差値55以上のところを狙うのであれば、そういう意識が希薄である限り、成績が上向くことはありません。

受験近くになれば、当然、問題自体も難しくなってきます。

となれば、今まで何とかなってきたとしても、10月あたりから成績が下がり始めることはあり得ます。

適切でないやり方を繰り返していれば、そこから抜け出るのはなかなか困難です。

「間違いを決して見逃さず、しっかり理解していく」.....

当たり前のことですが、この直前期、このことの重要性を今さらながら感じます。

受験セミナー「2020年問題と変わる入試制度と塾選びのポイント」開催レポート 2018/12/03

先月27日に、仙台市内にあるエルパーク仙台で、標題のセミナーを開催しました。

お集まりいただいたのは、25名の定員に対して、23名です。

平日の14時という時間帯、有料、そして、ネット以外の広告媒体は使っていないにもかかわらず、思いのほか、多くの方がご出席になりました。

講演した内容は、主として、2020年あたりを契機として、入試制度に変更があること、そして、塾選びはどういうふうにしたらよいのか、についてです。

実は、こうした講演をするのは、わたしにとって、初めてのことでした。

お伝えする内容は固まっていたのですが、あとは、「どう伝えるか」でした。

当初、セミナーは、あまり堅苦しいものにせず、和気藹々とした中で、お話しようと考えていました。

冒頭にジョークらしきことを振ってみたのですが、「う〜ん、重い.....」

きっとわたしの言ったことが、大しておもしろくなかったのでしょう(笑)

生徒さんへの指導のこともありますので、そのあたりの「話芸」も、磨いていかなくてはなりません。

出席した方の表情を拝見していると、実に熱心です。

「少しでも吸収したい」という熱気が、こちらにも伝わってきます。

質疑応答も、多くのご父兄から、ご質問がありました。

そして、時間になったので、一旦、「中締め」とし、ロビーで質問を受け付けました。

その際、4人の方から順番待ちでご質問があり、予定時間を40分ほどオーバーして終了しました。

わたし自身も勉強になりました。

また機会がありましたら、こうした場を設けたいと思います。

そして、今回のセミナーをプロデュースしてくださいました、せんだいワイズ会の皆様には、深く御礼申し上げます。

冬休みの指導日程について 〜短期・追加指導・学習会・年末年始〜 2018/12/04

すでに担当のご家庭にはご案内しておりますが、冬休みの指導日程につき、3件ご連絡いたします。

(1)短期指導について

「冬休みの間だけ、集中的にこの分野を強化したい」というご家庭の短期指導を承ります。

追加指導については、本日現在、すでに現在担当のご家庭から3件、お申し込みがありました。

外部の方からは、昨年、および、3年前にも、この時期に短期指導を承っております。

ご希望の方はこちらまでお問い合わせください。

(2)「お正月前学習会」について

すでに弊サイトにては案内しておりますとおり、12月28日(金)・29日(土)に「お正月前学習会」を開催します。

定員は6名です。

現在、28日(金)は残り1名、29日(土)は定員に達しました。

実施内容はこちらの通りです。

ご希望の方は、こちらまでお問い合わせください。

(2)冬休みの通常指導について

冬休みも、基本的に通常の時間と同様に指導を行います。

追加指導、あるいは指導日振替をご希望の場合は、個別にご連絡ください。

(3)年末年始期間の指導について

お正月期間中は、次のようになります。

12月27日(木)まで.....通常指導

12月28日(金)・29日(土)09:00−17:00

・・・「お正月前学習会」につき、その時間に通常指導のある方は休講

12月30日(日)〜1月2日(水).....休講

1月3日(木)から....通常指導

なお、年末年始の休暇期間に通常指導のある方は、振り替え指導等での対応も承ります。

詳細については、時期が近づきましたら、個別にすり合わせを行います。

以上、よろしくお願いいたします。

作文指導の限界 〜指導で「できること」「できないこと」〜 その1 2018/12/05

ときどき「作文指導をしてほしい」という指導依頼の来ることがあります。

こうした依頼は、二華・青陵といった中学受験を目指している場合が大多数です。

また、公立高校の国語の試験では、毎年、160〜200字程度の作文が課されています。

そうした状況もあってか、担当のご家庭から、「高校受験に向けて、作文を見ていただければ」というご要望のあることがあります。

こうした点を踏まえ、今回は、「作文指導の限界」という題で、コラムを書くことにいたします。

まず、多くの生徒さんは、「作文が苦手です」と言います。

また、ご父兄も「うちの子供は、作文が苦手で....」とおっしゃいます。

どこへ行っても、「苦手で.....」「苦手で.....」の声が満ち満ちています。

しかし、わたしから見ると、それほど驚くことではありません。

「苦手なのは普通」です。

「自分は作文が得意です」という生徒さんに、わたしは会ったことがありません。

もちろん、生徒さんの中には得意と自認している人もいるでしょうが、極めて少数派です。

わたしの目から見て、作文がそれなりにできるという生徒さんでも、「自分は作文が得意」と感じているわけではありません。

かく言うわたし自身も、自分自身を「物書きが得意」と感じたことはありません。

足掛け6年、毎日のようにコラムを書いているにもかかわらず、さっぱり上達しません。

「作文が苦手.....」という生徒さん、そしてご父兄は、まずそういう現状をご認識いただきたいのです。

(次回に続きます)

作文指導の限界 〜指導で「できること」「できないこと」〜 その2 2018/12/06

(前回の続きです)

作文で最も大切なのは、その内容です。

言い換えると、課題が与えられたとき、「何を書くか」ということです。

「何を当たり前のことを.....」と、お感じになるご父兄も多いかと思います。

ところが、意外なほど、この当たり前のことを認識できていらっしゃらない場合が多いのです。

料理に例えると、わたしは、包丁の切り方、味付けの仕方を、生徒さんに教えることができます。

しかし、料理に使う野菜、肉、魚といった食材自体は、生徒さん自身が用意しなくてはなりません。

わたしがいくら生徒さんに、「おいしい料理の仕方」を教えることができても、できるのは、「料理の仕方」です。

食材がなくては、料理を教えようにも、教えられません。

食材があれば、それがどんなに不格好なものであっても、味がまずくとも、それは料理となります。

そして、腹の足しにはなります。

一方、食材自体がなければ、料理がそもそもできません。

上記の例えで、「食材」を作文の内容に、「おいしい料理の仕方」を作文指導に当てはめると、ズバリわたしの申し上げたいことです。

ネット検索をしたり、「作文の仕方」のような書籍を読むと、「とりあえず、何がしかの食材は準備できている」ということが前提になっています。

しかし、多くの人が悩んでいるのは、食材そのものが準備できないからなのです。

「どう書くか」は指導できます。

「何を書くか」は指導できません。

(次回に続きます)

作文指導の限界 〜指導で「できること」「できないこと」〜 その3 2018/12/07

(前回の続きです)

前回のコラムで、「『何を書くか』は指導できない」と申し上げました。

では、「何かを書ける」ためには、どうすればよいのでしょうか。

これは、生徒さんの学力とも深くかかわってきます。

また、読書をするなどして、「知識のアンテナ」をいろんなところに張り巡らせておくことも大切です。

作文の巧拙は、語彙力とも大いなる関係があります。

例えば、昨シーズン、二華中に合格した生徒さんは、栄光ゼミナールの作文の模試で、満点(!)を取ったツワモノです。

彼は、実に知識が豊富でした。

だからこそ、試験で課題を与えられて、的確に「何かを書く」ことができたわけです。

かく言うわたしも、入試で課されるような題材でなら、「何かを書く」ことは可能です。

しかし、「キングアンドプリンスについて論ぜよ」などという題なら、もうお手上げ状態です。

なぜなら、わたしは、彼らについて、今年の紅白歌合戦に出場するという以外の知識を持ち合わせていないからです。

一方、「乃木坂46について論ぜよ」なら、何がしかの文章は書けそうな気がします。

七十七銀行のATMでは、彼女たちを頻繁に見かけます。

また、白石麻衣さんの写真集が、爆発的売れ行きを示している、くらいの知識はあるからです。

いくら、的確な作文指導を受けても、書く内容について、ある程度はまとまった知識がなければ、出題者が求めるようなことは書けません。

そこに、作文指導の限界があります。

申し訳ありませんが、わたしには、限界を超える指導はできそうにありません。

生徒さんの作文を添削していて、上述のようなことをつらつら考えてみました。

受験生の皆さん! 学校の授業を大切に! その1 2018/12/08

これから受験を控える生徒さんは、中学受験、高校受験、大学受験を問わず、一直線に受験に向かうことになります。

夜遅くまで塾で勉強し、そして、塾の指導がない日は、塾の課題や復習に追われ.....

こういう日々を送っている受験生も多いはずです。

そんな折、学校の授業がないのかといえば、そんなことはありません。

ただ、塾や家庭教師の指導と、学校の授業をどうやって両立させていくかというのは、何かと悩みが多いところです。

この点につき、「この時期だからこそ、学校の授業を大切にしてほしい」と、わたしは考えています。

受験関係者は、この時期になると、学校の授業のことを一切忖度しなくなります。

高校受験では、すでに内申評定も確定しています。

トップクラスをうたった塾では、学習内容をすでに終わらせています。

後は問題演習のみです。

中学受験、大学受験は、もともと学校の授業と基本的に連動していません。

ゆえに、その傾向はもっと強くなります。

そうした時期に、「学校の授業を大切に」と言われても、ピンと来ないかもしれません。

しかし、というより、この時期であれば、なおさら学校の授業を大切にしてほしいのです。

ただし、わたしがここで考える「学校の授業を大切に」というのは、受動的に学校の授業を聞いていればいいということではありません。

いかに、自分の受験に活用していくかです。

(次回に続きます)

受験生の皆さん! 学校の授業を大切に! その2 2018/12/09

(前回の続きです)

中学受験の場合、公立小学校の授業と、二華・青陵といった中学入試で求められることとは、大きなレベルの違いがあります。

確かに、学校の授業は、入試と直結するような内容を扱わないのかもしれません。

しかし、個々の入試問題を見れば、これらは授業から派生するものばかりです。

よって、ボーダーラインで1点、2点のせめぎあいとなったとき、「学校の授業でいかに基本を完璧な状態にしておけるか」は、合否の大きな分かれ目となります。

小6生の場合、ご父兄が「学校の授業はムダ」とお考えになるのか、「基本が大切だから、しっかり聴くべき」とお考えになるかで、子息の意識は違ってきます。

大学受験の場合、一定レベル以上の高校では、この時期以降、受験対策が本格的になります。

学校の授業=受験対策です。

中学校では、まだ3年生の授業が残っています。

この時期から学校の授業で扱うのは、高校入試でも頻出のところです。

絶対に外せません。

塾で1回は演習したところでも、繰り返し演習することにより、その精度は高まります。

そうした貴重な機会を与えてくれるのが、学校の授業です。

「こんなの分かりきってる!」と思えることでも、

「こういう場合は、どうだったっけ」

「別の場合は.....?」

というように、関連事項を思い出すという活用の仕方も大いにあり得ます。

残された期間、学校の授業を活用しつくし、吸収しつくしてください。

それが、結局、ほとんどの人にとって、合格につながります。

あとは好みで..... 〜受験の選択に迷ったら〜 その1 2018/12/10

わたしたちは、日々、何がしかの選択を迫られ、それを意識的に、もしくは無意識的にこなしています。

今日の昼食は、ラーメンにするか、チャーハンにするか、スパゲッティにするか....

今日は濃い色のスカートをはこうか、それとも、薄い色のものにしようか.....

などです。

受験に関しても、その例外ではありません。

「コレッ!」という確固としたものがあれば、それ一択です。

しかし、そういう場合がいつもあるわけではありません。

先月、受験に関するセミナーを開催したとき、あるいは、日々の指導でも、選択に関するご質問、ご相談が寄せられています。

こういうご質問、ご相談は、簡単でないことが多いです。

だからこそ、わたしの出番となるのでしょうが.....

例えば、こういうものです。

〜子供を二高に通わせたいが、toppa館、ひのき、河合塾、どこがいいか

〜大学受験で、国立理系を狙っているが、社会の選択科目はどうしたらいいか

こうしたもののうち、明らかに「こっち!」というものがあれば、それを勧めることができます。

ところが、上記のような場合は、「あとはどのようにするか、それ以上は、それぞれの『政治判断』です」と基本的には答えるようにしています。

ご父兄や生徒さんからすると、「ハッキリと『こっち!』と言ってほしい」という希望があるでしょう。

それゆえに、わたしが責任を回避しているように受け取られるのかもしれません。

とは言うものの、優劣が決まらないものは、こちらとしても、断言はやはり困難です。

(次回に続きます)

あとは好みで..... 〜受験の選択に迷ったら〜 その2 2018/12/11

(前回の続きです)

では、選択に迷ったら、あとはどうすればいいのでしょうか。

わたしは「好みに任せる」のがよいと考えています。

この場合の「好み」とは、いろんな要素があります。

必ずしも、受験と直結していなくても構いません。

例えば、大学受験の国立理系の社会で、科目選択の際に迷ったとします。

「点の取りやすいほうにしようか、興味の持てるものにしようか」という迷いです。

そもそも「自分は点の取りやすい科目にする」とか、「興味の持てるものにする」というハッキリしたものがあれば、それに従うといいです。

一方、迷った際は、「興味の持てるもの」つまり「自分の好み」を優先するのがよいとわたしは考えます。

塾選びも同様です。

対象を絞り込んだら、一見すると、受験とは無関係に見えるような要因であっても、「自分の好み」で選んで差し支えないと思います。

塾長や教室長の雰囲気がよさそうだとか.....

家から通いやすいとか.....

建物が綺麗だとか.....

などなど。

こんなことを書くと、選ばれるほうの受験関係者は「何それ? そんなので決めるの?」とお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、「自分の好み」というか、動物的な直感のようなものは、案外と物事を決める大きな要素だったりします。

このような方法で選ぶと、もちろんリスクはあります。

ですから、こうした選択は、事前に情報をできる限り入手し、「対象を徹底的に絞った上で、あとは好みで」とすべきです。

それが大局的に見て、最も失敗の少ない方法なのではないでしょうか?

ネット受験情報ガイド6選 その1 2018/12/12

先月、受験に関するセミナーを開催した際、参加したご父兄から、「受験に関する情報の取り方」についてご質問がありました。

そこで、今回は、ネットで入手できる受験情報に関して、6つを選び、わたしなりの寸評を加えてみます。

今回紹介するものは、ベネッセや大手塾が提供するようなものではありません。

個人あるいは受験に造詣の深い人たちが、自由に書いているものが中心です。

評価に当たっては、「お勧め度」を1〜5個の星で表しています。

また、寸評は、「ご父兄や生徒さんにとって有益なもの」という視点から書きました。

◎みんなの高校情報 お勧め度☆☆☆☆☆

https://www.minkou.jp/hischool/

入学したい高校は、実際に入学するとどうなのかは、入ってみないと分からないことがたくさんあります。

「偏差値や難易度だけではない、生の口コミ情報がほしい」という需要にこたえたサイトです。

在校生、卒業生、保護者から数多くの口コミ情報が掲載してあります。

宮城県関連の高校の情報も充実しています。

ただし、私立高校に関しては、コースが違うと学校が違う、くらいの雰囲気があります。

その点をよく理解してお読みになることをお勧めします。

◎高校受験ナビ お勧め度☆☆☆☆

こちらのサイトは、ある高校に関して質問のある人が書いた書き込みに対して、それを読んだ人が自由に答えるという形式を取っています。

宮城県内の高校の情報もたくさんあります。

ただ、一時期、ナンバースクール関連の書き込みに、受験マニアのような人が現れ、自分たちの主張をぶつけ合うという時期がありました。

特に仙台一高・二高といったところは荒れやすいです。

こういう情報は、わたしのような受験関係者や一部の好事家に委ねるべきものです。

ご父兄や生徒さんには不要です。

このサイトを利用するときは、この点を踏まえて利用してください。

そのためもあって、お勧め度を☆4つにしました。

(次回に続きます)

ネット受験情報ガイド6選 その2 2018/12/13

(前回の続きです)

◎yahoo!知恵袋 お勧め度☆☆☆☆

https://chiebukuro.yahoo.co.jp/

このサイトは、前回紹介した「高校受験ナビ」同様、質問者が出した質問に対して、回答者が自らの意見をもって回答するというスタイルです。

「高校受験ナビ」が高校別に整理されているのに対し、知恵袋はそのようになっていません。

内容的には、80%程度の信憑性があると考えてよいと思います。

利用の際にご留意いただきたいのは、回答者のIDです。

宮城県の受験情報の場合、特定の何名かによる書き込みが多いようです。

その中で、「不確かな情報をこんなふうに断定的に語っていいのか?」と、首をかしげるような回答者がいないわけではないからです。

ですから、その回答を参考にするにあたっては、その回答者が以前にどういう風に回答していたか、閲覧しておくことをお勧めします。

あくまで「80%の信憑性」ということをご留意ください。

◎インターエデュ お勧め度☆☆☆

「受験と情報のサイト」と銘打っているこのサイトは、主として、首都圏の受験に関する情報を扱っています。

県内から首都圏私立の受験をお考えのご家庭にとっては、非常に重宝するはずです。

したがって、宮城県内での受験情報というと、なじみのあるものは多くありません。

このサイトの見どころは、塾・予備校に関する掲示板です。

そこでは、栄光ゼミナール、俊英四谷大塚、河合塾のような大手の塾の口コミ情報を得ることができます。

ここの掲示板は、前回紹介した「高校受験ナビ」と異なり、荒れている雰囲気もありません。

本来ですと、☆4つですが、宮城県内での受験情報の充実度合いを考えて、☆3つにしました。

(次回に続きます)

ネット受験情報ガイド6選 その3 2018/12/14

(前回の続きです)

◎受験関係者のブログ お勧め度☆☆☆〜☆☆☆☆☆

弊コラムも含めてですが、県内にはブログを開設している受験関係者が相当数います。

「宮城 受験 ブログ」や「仙台 塾 ブログ」というようなキーワードで検索すると、いろいろなものが閲覧可能です。

そのうち、大手塾の受験担当によるものよりは、個人経営またはそれに準じた受験関係者によるもののほうが、より突っ込んだ情報が得られます。

「たくさんあり過ぎて、選択に迷う」とお感じのご父兄や生徒さんは、だいたい以下の3点に留意するとよいでしょう。

(1)おおむね1週間に3回以上、新しい記事が更新されるものを選ぶ

(2)塾選びの際に参考になりそうなものと、受験情報が得られるかどうかは別の話

(3)1か月分程度さかのぼって試読する。

その際、「肌が合わない」と感じたものは、かかわりを持たない

受験関係者の手によるブログは、どういう指導を行っているか、どういう結果が出ているのか、という点に関しては、多くの情報を得ることができます。

その一方で、ご父兄や生徒さんが欲しいと感じている受験情報が、必ずしもそこにあるとは限りません。

また、人同士の相性があるように、文体にも同じことが言えます。

「この人の書くものはちょっと.....」と感じたら、読まないのがよいです。

「子供のために」と思っての情報収集は、神経を痛めてまで励むようなものではないと思いますが、いかがでしょうか?

◎5ちゃんねる お勧め度☆☆

その昔は「2ちゃんねる」という名で知られていた匿名掲示板です。

ここには、「受験・学校」というジャンルがあります。

そして、大学受験、塾や予備校、高校の情報が語られています。

宮城県関連の情報もあります。

内容としては、受験マニア、および受験関係者が興味を持ちそうなネタや、「〇〇高校はダメだ」「そんなことない。××高校こそ」というようなバトルが満載です。

したがって、ご父兄や生徒さんにとって、有益な情報を得られる可能性は極めて低いです。

言ってみれば、ご父兄や生徒さんのような「善意の素人さん」が、気軽に参加できる場所ではありません。

以上の論評や「お勧め度」は、まるっきりわたしの主観によるものです。

ご参考になりましたら、幸いです。

中学校の先生方へささやかなお願いです 〜どうぞ「一律同一課題」の見直しを〜 その1 2018/12/15

わたしは基本的に「自分の仕事は学校あってこそ」と考えています。

学習の基本は学校の授業にあります。

成績向上のためには、学校の授業をしっかり活用すべきとも考えています。

そのため、学校からの課題は、特に重視しています。

中学校の場合は、入試で内申点が重視されます。

その際、「課題をきちんとやってきたかどうか」は、採点基準として大きな位置を占めています。

課題の一つとして、副教材ワークがあります。

先生方によって、ワークへの対応は様々です。

定期試験ごとにワークを回収する.....

単元終了後に回収する.....

ワークを回収せずに定期試験で該当箇所から出題する.....

などです。

「定期試験ごとの回収」というのが、最も一般的なようです。

そのため、わたしは「学校の副教材ワークにまずもって取り組むように」ということを、生徒さんには口酸っぱく語っています。

ところが、それをやっていて、ときどき非常にむなしくなることがあります。

それは、特に学校でやっている水準に、学習が追い付いていない生徒さんのことです。

学校の副教材ワークは、彼らの習熟度をもってしては、こなすことができません。

あれをしっかりこなせるのは、評定4以上をもらっている生徒さんです。

評定3ですと、何とかできる生徒さんと、こなせない生徒さんとで幅があります。

評定2の生徒さんでは、まず無理です。

できないところは、配付された答えを丸写しする以外に方法はありません。

何もしないよりはいいのかもしれません。

が、これでは、あまりにもムダが多すぎるのではないでしょうか。

(次回に続きます)

中学校の先生方へささやかなお願いです 〜どうぞ「一律同一課題」の見直しを〜 その2 2018/12/16

(前回の続きです)

評定2と評定4の生徒さんでは、「努力不足かどうか」というより、すでに「学年の差」です。

この点、中学校で教鞭をとられている先生は、あまりお感じにならないかもしれません。

わたしの考えでは、前者と後者では、2〜3学年程度の差があります。

塾の場合は、学力差に応じて、クラス分けがされます。

しかし、学校では「年齢が同じ」という理由だけで、同じクラスに所属します。

そういう現状に対して、一律同一の課題で臨むことは、あまりにも無理があるのではないかと考えます。

これを解決するための手っ取り早い方法としては、次のような方法があります。

例えば、易・並・難の3つくらいのコースに分ける。

そして、それぞれ生徒さんに、いずれかを選択してもらうという方式はいかがでしょうか?

これには先例があります。

5年前、富谷二中2年生の数学の夏休み課題では、プリントが「やさしめ・標準」の2コースに分けられました。

生徒さん自身にどちらかを選択させ、きちんとやってきたら、同一の内申点を与えるということをやっていました。

こうした心ある先生がいらっしゃいます。

これをご覧の中学の先生方、決して多くはないでしょうが、ぜひお考え下さいませんでしょうか?

無意味な写経はやめにして、その分を、基本的な問題の繰り返しに充てる。

・・・・・これって、生徒さんも先生方にも、益の多いことではないのでしょうか?

中学の先生方、どうぞご一考を。

仙台一高・二高志願者がすべき覚悟 〜やめるなら今のうちです〜 その1 2018/12/17

今年もあと2週間です。

受験も佳境に入っています。

仙台一高・二高に入学を希望している受験生の皆さんも、日々の学習に追われていることでしょう。

ただ、先月発表された公立高校の予備登録を見て、「大丈夫だろうか」「どうしようか」と感じている受験生もいるに違いありません。

そういう生徒さんは、以下に記すことを読んで、「自分はホントに一高・二高に行きたいのか」ということを考えてください。

なお、以下に記すことは、ネガティブなことばかりです。

気持ちを奮い立たせてくれるようなことは書いてありません。

その点、ご留意ください。

以下、筆を進めます。

まず、一高・二高に進学するということは、どういうことなのかを改めて記します。

これは、スポーツの大会に例えると、「一高・二高への進学は、宮城県大会の勝者」ということです。

そして、ここからが大切です。

高校合格後は、「誰もが全国大会に参加しなくてはならない」のです。

言い換えると、一高・二高の先生方は、受験生であるあなたに、宮城県大会が終わってすぐに、全国大会への出場を求めてくる、ということです。

当たり前の話ですが、宮城県大会と全国大会では、そのレベルが全く違います。

公立高校の入試は、あくまで「宮城県大会」です。

とはいえ、それだけでも大変です。

が、入学してからは、東大を筆頭とする難関大学への入試という「全国大会」に引っ張り出されます。

「入学すれば、勉強は厳しくなる」ということは、何となく理解できると思います。

その「厳しさ」というのは、「宮城県大会で通用する」ものにとどまらず、「全国大会で通用する」ものを目指します。

学校側の求めがどのようなものか、分かっていただけますでしょうか?

(次回に続きます)

仙台一高・二高志願者がすべき覚悟 〜やめるなら今のうちです〜 その2 2018/12/18

(前回の続きです)

釈迦に説法という気もしますが、一高・二高には、各中学からのトップクラスが集います。

中学でいくら上位にいたとしても、高校入学後にそうなっている確率は極めて低いです。

1位から320位まで、序列がつくことは、中学と全く変わりはありません。

ちなみに一高では、入学後、単元終了後に行われる数学の「小テスト」の難しさに閉口するはずです。

名前は「小テスト」となっていますが、かなり本格的な記述式試験です。

平均点は30点台が「スタンダード」です。

校内実力試験でも、化学の平均点が20点台とか、そういうこともあります。

なにしろ、高校入学前までは、8割、9割を取っていた人たちが、いきなり30点、20点といった点数を取るようになるわけです。

何度もやっていると、やがてはこうした点数にも不感症になるかもしれません。

が、それでも、そういう点数を初めて取る自分.....

続けざまに取ってしまう自分.....

これに耐えるのは、かなりの精神力が必要なのではないでしょうか?

なお、先ごろ実施された3年生の校内実力試験では、理系数学の平均が300点満点で、45点だそうです。

ということは、100点に換算すると、15点!

天下の一高生が、束になってかかって、取れる点数は100点満点で、平均15点.....

前回のコラムで述べた「県大会から全国大会への参加」というのは、上記のようなことを意味するのです。

以上を読んだ一高・二高受験生は、合格後の「覚悟」はできているでしょうか?

(次回に続きます)

仙台一高・二高志願者がすべき覚悟 〜やめるなら今のうちです〜 その3 2018/12/19

(前回の続きです)

前回までのコラムを読んだ受験生の中で、「自分は、とてもやっていけそうにない」と感じた方はいますか?

もしそうなら、受験はやめておいたほうが無難です。

他校を目指しましょう。

今なら間に合います。

もとより、一高・二高を目指して頑張ってきた人です。

よそを受験しても大丈夫です。

そうすれば、入学後に「こんなはずでは.....」と傷つかずに済みます。

鶏口牛後という言葉もあります。

そこまで勉強がきつくないところに進んで、トップクラスにいるというのも、また立派な選択です。

キツい勉強だけが人生ではありません。

勉強がもう少し緩い高校は、ほかにもたくさんあります。

合わない高校に無理をして通学する必要はありません。

別な道で是非に力を発揮してください。

一方、「それでもやはり一高・二高に!」という受験生は、腹をくくって、入試の日まで学習を続けてください。

わたしのネガティブな情報に揺らぐことなく、一途にこれまでの意志を貫こうとする姿は、実に気高いものです。

そういう受験生は、きっと高校でも、しっかり耐えられるでしょう。

合格した暁に、一高・二高の合格者は、新入生として、5月の第2土曜日に行われる、両校の野球定期戦に参加します。

そして、応援合戦を通じて、楽天生命パークに一堂に会することになります。

わたしも、当日は参加の予定です。

皆さんの雄々しき姿を、定期戦で待ちます。

公立高校の「推薦入試」時代 〜整骨院の先生との会話から〜 その1 2018/12/20

わたしは、昨年7月終わりころから、腰痛が再発して、整骨院に通っています。

今は、おかげさまで痛みもなくなりました。

半年前辺りからは、月1回のメンテナンスのために通院しています。

わたしの担当をしてくださっているのが、20代中盤の女性の先生です。

わたしがどういう仕事をしているのか、先生はご存じです。

先日の治療の際、先生と、あらまし次のようなやり取りがありました。

先生: そろそろ、入試の季節ですよね。これから忙しくなるでしょう。

菊池: そうです。

ここ近年で、入試の制度も変わったし、これからもちょっと変わる予定です。

高校入試も、公立高校は推薦入試がなくなって、前期・後期で2回試験があるんです。

再来年からは、昔の昔に戻って、試験一発になります。

先生: へ〜 そうなんですか!

推薦入試、なくなっちゃったんですね。

わたしは公立高校、推薦で行きましたよ。

菊池: ああ、そうだったんですね。

先生: 推薦入試は、試験がなくて、学校の成績だけで行けるから、正直言って楽でしたよ。

今の中学生は大変なんですね。

菊池: そうです。

先生: でも、推薦入試っていうのも、いいようで悪いです。

推薦で合格が決まっちゃうと、勉強、しなくなりますから。

菊池: まあ、そうでしょうね。

先生: そうなんですよ。

勉強しないでも高校に入れて、そのときは、いいんですよ。

でも、やっぱり勉強はしておいたほうがよかったと思いますよ。

先生のおっしゃることは、わたしが常日頃申し上げていること、そのままです。

「先生って、わたし?」と思ってしまいました(笑)

(次回に続きます)

公立高校の「推薦入試」時代 〜整骨院の先生との会話から〜 その2 2018/12/21

(前回の続きです)

本県における公立高校の推薦入試は、平成6(1994)〜24(2012)年、18年にわたって実施されました。

この制度の下、最初に入学した人は、今年40歳、あるいは39歳です。

また、「前期・後期」のような現在の制度は、来年が最終で、実施期間が6年です。

こうしてみると、公立高校の推薦入試制度は、それなりの期間、実施されてきたことになります。

もとより、推薦入試と言えども、不合格になる人はいました。

実際、わたしの生徒さんも、推薦入試では合格できず、一般入試で入学したという人がいます。

ですから、私立高校の推薦入試のように、「何らかの形で合格できる」ものとは、ちょっとスタイルが違っていました。

そういう受験生でも、早々に合格が決まってしまうと、勉強への集中が難しくなってしまいます。

高校に入学してしまえば、勉強はしなくて済むのかと言えば、全くそんなことはありません。

そういう事態をいくらかでも避けるためには、受験生たる生徒さんが、「合格したとしても、高校入学後に学習は続く」という意識を持つ必要があります。

そして、それ以上に、ご父兄も「合格したとはいえ、引き続き学習はしっかり継続してもらう」という姿勢を子息に見せることが重要です。

推薦入試は、生徒さんにとって、心理的な負担が少なくなります。

また、親にとっても、心理的負担が少なくなる制度です。

ご父兄が、モチベーションを維持するのはなかなか難しいかもしれません。

が、ここは、安易な姿勢を見せないほうがいいでしょう。

それが、長い目で見て、子供のよい将来につながります。

塾ジプシーをしないために 〜80%の信頼と20%の関心〜 その1 2018/12/22

「塾ジプシー」という言葉があります。

これは、「子供に合った受験関係者を」ということで、あっちの塾、こっちの塾という風に、繰り返して転塾することを指します。

受験関係者たるわたしから見ると、塾ジプシーに関しては、「塾ジプシーによる弊害」というところに目が行きます。

以前にも、小欄ではそうした観点から、思うところを書きました。

とはいうものの、ご父兄にしてみれば、「したくて転塾を繰り返しているわけではない。合うところなら、是非そこで」とお考えでもありましょう。

そこで、今回は、塾ジプシーをするご父兄と、そうでないご父兄を比較してみます。

そして、塾ジプシーを避けるためには、どうすればよいのかを書いてみることにいたします。

まず、ある塾、あるいは家庭教師に長期間、通塾するというご父兄は、受験関係者に対して、「80%の信頼と20%の関心」をお持ちになって下さっている方です。

「80%の信頼」というのは、受験関係者の指導や方針を、おおよそ受け入れ、「基本的に任せる」というものです。

「100%の信頼」としなかったのは、受験関係者も神ならぬ身である以上、間違い・誤りが全くないとは言い切れないからです。

そして、子息の学習状況がどのようであるか、過剰に持ち過ぎず、かと言って、受験関係者に丸投げせず.....ということで、「20%の関心」と、上には記しました。

この辺の頃合いは非常に難しく、また微妙なところでもあります。

(次回に続きます)

塾ジプシーをしないために 〜80%の信頼と20%の関心〜 その2 2018/12/23

(前回の続きです)

一方、塾ジプシーをしてしまうご父兄というのは、結局のところ、この「80%の信頼」ができかねているではないでしょうか?

受験関係者であるわたしから、「どうぞ自分もしくは、自分たちのことを80%程度は信用してください」と申し上げるのは、不躾に聞こえるかもしれません。

しかし、子息の学習をわたしたち受験関係者に委ねる以上、ご父兄からの「80%の信頼」は必要です。

それがなければ、ご希望におこたえすることはできません。

実のところ、「このご父兄には、あまり信頼されてないな〜」と感じてしまうのが、最も受験関係者のやる気をそいでしまうものなのです。

「80%の信頼」というのは、基本的には、受験関係者を主役にして学習指導を任せてもらうことです。

そして、ご父兄はサポート役に回るということです。

ところが、中には、主客転倒してしまい、受験関係者がご父兄のサポートをするような状況になる場合が、少数ながらあります。

その際、生徒さんは、指導者ではなく、親の顔ばかりを見ています。

こういう指導状況は、長く続きません。

早晩、こうしたご父兄は、退塾していきます。

塾ジプシーをするご父兄は、詰まるところ、こうしたことを繰り返しているものと思われます。

(次回に続きます)

塾ジプシーをしないために 〜80%の信頼と20%の関心〜 その3 2018/12/24

(前回の続きです)

ご父兄が受験関係者を信頼することが必要であるように、また受験関係者もご父兄・生徒さんを信頼する必要があります。

相互信頼がない限り、成績向上は望めません。

ご父兄からのお言葉で、いちばん身が引き締まるのは、以下のようなフレーズです。

「うちの子供の目標は、これこれです。学習面の指導はお任せしますので、よろしくお願いします」

このようにおっしゃるご父兄は、「80%の信頼と20%の関心」をお持ちです。

わたしも、娘を他の受験関係者に委ねた経験があります。

その際、学習指導は、依頼した受験関係者をメインにしました。

そして、わたし自身は、サポート役に徹し、なるべく表に出ないように心がけました。

子供の指導をお願いする以上、それがマナーであろうと考えたからです。

わたしは、以上のようにしましたが、わたしのような方ばかりではないはずです。

性格的に受験関係者を信頼することが難しいとなれば、あとは、ご自分が教えるか、子供が独学する以外にありません。

ただ、それで成績が上がるかどうか、あるいは、希望のところに行けるかどうかは、また別問題です。

以上のようなことは、受験関係者として、甚だ言い出しにくいことではありました。

今回は、あえてこの場を借りて、申し上げてみました。

あとは、当方の主張の是非を、ご父兄それぞれがご判断ください。

現在の指導枠空き状況について 2018/12/25

現在の指導枠の空き状況についてお知らせいたします。

☆確実にお取りできる時間

金曜22時以降

水曜・金曜を除く日中昼間

☆お住まいの地域によってお取りできる時間

土曜朝の時間帯

◎定期指導について

<月〜金曜>

水曜・金曜以外の日中昼間の時間16時まで、および22時以降が指導対応可能です。

いわゆる「平日のゴールデンタイム」は空きがありません。

<土曜>

土曜朝の時間帯が対応可能です。

お住まいの地域によっては、お引き受けできないこともあります。

<日曜>

空きがありません。

以上の通りです。

先月と状況はほぼ同じです。

12月までの契約というご家庭があったので、空いたところは、指導をお待ちのご家庭の指導を順次お引き受けしております。

当方の合格実績のある主な学校は、以下の通りです。

(中学校)二華中・青陵中・附属中.....

(高校)仙台一高・仙台二高・仙台三高・宮城一高・仙台三桜・仙台向山.....

(大学)京都大・岩手医科大医学部・岩手医科大歯学部・福島大・山形大・東京理科大.....

詳細はこちらをご覧ください

指導に当たって、当方は、特に次のような生徒さんの力になれます。

1.大学受験、赤点対策を希望する高校生

2.二華・青陵・附属など中学受験を予定する小学生

3.通塾しても、成績がなかなか上がらない中学生

当方の考えとしては、「受験産業は病院ではなく、ジムである」というものです。

あくまで主体となるのは、生徒さんです。

当方は、そのお手伝いです。

成績アップは、生徒さんが自らの力で学習し、成果を上げるものです。

また、指導料は必ずしも安いわけではありません。

そして、菊池の指導を受けようという気持ちのない生徒さんの指導は、お引き受けしておりません。

以上のことをご了承のうえ、お問い合わせください。

値段に見合うものは提供いたします。

よろしくお願いいたします。

受験に「裏技」は存在するのか その1 2018/12/26

このところ、入試が近づき、少しでも生徒さんの成績が改善する方法はないものかと、熟考の毎日です。

そんな中、現在担当しているご家庭から、「受験の裏技」に関して質問を受ける機会がありました。

この「裏技」という言葉は、非常に魅力的に響きます。

目にする者をグイッと引き付けます。

そこで、これらの「裏技」に対し、わたしなりの考えを2点に絞って書くことにいたします。

第一点目として、「裏技」というのは、確かに存在はします。

が、それは使いこなすのに、決して楽ではありません。

よく見かけるのが、数学に関する「裏技」です。

数学の問題は、解き方が一つではありません。

教科書に書いてあるものもあれば、そうでない解き方もあります。

問題が難しくなればなるほど、そして、学年が進めば進むほど、「裏技」が生まれます。

しかし、わたしから見ると、その「裏技」を用いて解ける人というのは、相応の力がある人です。

基本のぐらついている人が、それを使ったところで、生兵法になるだけです。

事実、平均点の取れない生徒さんに、当該「裏技」を教授しても、全く使い物になりません。

そもそも、教科書に書いてあることがしっかりできずに、「裏技」も何もあったものではありません。

生半可な気持ちで「裏技」を用いれば、大火傷をするだけです。

ズブの素人が「裏技」を使う余地はありません。

(次回に続きます)

受験に「裏技」は存在するのか その2 2018/12/27

(前回の続きです)

第二点目として、「裏技」は、これを活用して偏差値を少し上げるなどの方法があるだけだということです。

言い換えれば、その「裏技」を多く活用することで、全体的に点数を底上げするという方法しかないということです。

更に申し上げますと、「受験そのもの」を成功させる「裏技」は、存在しません。

スポーツに例えると、例えば、野球の試合で、相手チームのサインを読む「裏技」、打撃をする場合の「裏技」は、存在するのでしょう。

しかし、「試合そのものに勝つ」という「裏技」がないのと同じです。

そうした「裏技」が存在するというのなら、楽天イーグルスの近年の成績はどういうことなんだ、ということになります。

あれだけ、プロが寄ってたかって手間暇をかけ、そしておカネをかけた結果が、ご存じの通りです。

彼らとて、個々の場面での「裏技」は、いろいろと知っているはずなのです。

なのに結果がなかなか出ない.....

プロ中のプロが集って、結果が出ないこともあります。

であるなら、「数学を今から10点伸ばす裏技」は存在するとしても、「東大に合格する裏技」が存在しない理由がお分かりでしょう。

真に「裏技」と呼べるのは、

試験問題を何らかの方法で事前に入手する.....

採点を何らかの方法で底上げしてもらう.....

こういうことぐらいしか、わたしには思いつきません。

ただ、それは、「裏技」というより「犯罪」です。

(次回に続きます)

受験に「裏技」は存在するのか その3 2018/12/28

(前回の続きです)

わたしがかつて担当した中にも、一発逆転に成功した生徒さんはいました。

しかし、彼らは「裏技」などで、結果を出したわけではありません。

ずっとD評価続きだった向山高校に、直前の1月から指導を開始し、2月のみやぎ模試で初めてB評価が出て、そのまま滑り込み合格.....

内申平均評定4.0に届かずに一高合格.....

中3の10月のみやぎ模試で、数学偏差値50、素点44点からの二高合格.....

彼らは自身と徹底的に向き合い、現状を十分に理解した上で、愚直なまでの努力を重ねた英雄たちです。

確かに彼らには、受験テクニックのようなものは教えました。

しかし、とても「裏技」などと呼べるような代物ではありません。

「裏技」などというほうが、おこがましいようなものばかりです。

わたしは、受験関係者であれば、誰もが知っているような、あるいは、誰もが思いつくようなものを用いたに過ぎません。

大学入試と異なり、高校入試の際に用いられるような「裏技」など、タカが知れてします。

そして、そういうものを教えただけで、結果は出ません。

事実、彼らは、わたしの指導を100%実践しようとし、そして実践しました。

彼らには、もともと、志望校を突破するだけの潜在的な力がありました。

そうでもなければ、いくら努力をしたとはいえ、結果が出るものではありません。

あえて申せば、何の変哲もない正統派の学習を貫き通すことが、究極の「裏技」と呼べるのです。

小5・中2・高2の生徒さんへ 〜1月からアナタは受験生です!〜 2018/12/29

ツイッターでご案内の通り、昨日ならびに本日と、「お正月前学習会」が開催中です。

参加している生徒さんは、皆さん、熱心に学習に臨んでいます。

そんな折、今回のコラムでは、小5の中学受験生、中2、高2の生徒さんへ向けたメッセージを発することにいたします。

来春1月を期して、わたしは、先に述べた小5の中学受験生、中2、高2の生徒さんへは、受験生として接します。

そして、生徒さんにも「自らは1月を期して受験生である」という自覚をしっかり持ってもらいます。

話はそれだけにとどまりません。

小5の中学受験生、中2、高2の生徒さんをお持ちのご父兄にも、「自分は受験生の親である」という意識をお持ちいただきたく存じます。

以上は、生徒さん・ご父兄にとどまらず、わたし自身への戒め、潜在意識の徹底の意味もあります。

ご父兄もよくご存じのように、受験に関するスタートは早ければ早いほどよいです。

また、人生経験が大人に比べて少ない生徒さんたちは、「受験生としての自覚を持て」と言われても、しばしば困難である場合が生じます。

さらに、指導に携わるわたしの力だけで、受験を乗り切るのは困難です。

ご父兄・生徒さん・指導者が三位一体となって臨む必要があります。

それゆえ、ご父兄が率先して範を垂れていただきたいのです。

「そんなことを言ったって、受験をするのは当人だし..... 親として自覚を持てと言われても.....」とお感じのご父兄もいらっしゃるかもしれません。

受験生の親としては、特別なことをする必要はありません。

これまでどおりに子息のサポートをお願いいたします。

ただ一点、「自分は受験生の親である」という意識だけはお持ちください。

そうした意識は、必ず子供に伝わります。

会社でも、社長や課長が別の人になれば、雰囲気が変わります。

そして、それが部下に伝わっていくのと同じです。

わたしは引き続き、ご父兄・生徒さんの「お手伝い役」です。

引き続きよろしくお願いいたします。

「お正月前14時間学習会」レポート&今年1年ありがとうございました 2018/12/30

28日、および29日の2日間にわたって、「限定6名まで! お正月前14時間学習会」を開催しました。

外は、雪!

寒いです。

会場は、前回と同様、花屋さんの2階の会議室です。

参加人数の内訳は以下の通りでした。

(28日) 小4 1名 中1 3名 中2 1名 中3 1名 高2 1名

(29日)中1 3名 中2 1名 中3 1名 高2 1名

今回の学習会では、受験生が過去問対策、それ以外の生徒さんは、主として冬休みの学校課題、これまでの復習を中心に演習しました。

学習にいそしんでいる生徒さんの様子です。

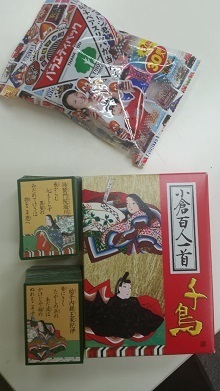

休憩時間には、恒例となったゲーム大会をしました。

今回は、第1日目が「坊主めくり」、第2日目が「uno」です。

休憩をはさんでゲームを3度行い、1位の生徒さんには賞品を出しました。

学習会では、1時間に1回、10分ほど、生徒さんの個別指導をしました。

基本的に、学習会は「自主的に学習する」というシステムです。

その一方、わたしが生徒さんの学習進捗状況に目配りをし、学習内容もすり合わせて進めています。

これも、人数を6名に限定しているからできることです。

この経験を今後につなげていってもらえればと思います。

年内中の指導は、昨日が最後で、1月3日から始動します。

弊コラムも、年内中の配信は今回が最後です。

1月3日から再開の予定です。

今年1年、多くの方々に支えていただき、心より感謝申し上げます。

どうぞよいお年をお迎えください。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日