〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

今日は「雨か嵐か」の誕生日! 〜コラム連載6周年に当たって〜 2019/08/01

今日は、弊コラム「雨か嵐か」の6回目の誕生日です。

今にして思うと、この6年間は、長かったようでもあり、またあっという間でもあったように感じます。

現在は、お盆とお正月の5日程度を除く毎日、コラムのアップを続けています。

2013年開始当時「週休二日」→2014年7月に「週休一日制」→2015年2月に「週休零日」という推移で、コラムを執筆しています。

現在、弊サイトへの訪問者数は1日当たり平均

(一昨年)400〜500名→(昨年)700名→(本年)800名となっています。

800名の方が、ほぼ毎日、弊サイトにいらっしゃるという事実は、こそばゆいような、緊張してしまうような、そんな感じがします。

本年7月からは、「雨か嵐かB面」という別ブログを立ち上げました。

弊コラム「雨か嵐か」では書ききれなかったテーマを筆の赴くままに書いていく所存です。

2016年4月から開始したツイッターも、これまでと変わらぬペースでつぶやいています。

動画配信については、昨年の一時期、当方の時間的な都合で休止してしまった時期がありました。

しかし、本年1月からは、「1週間に1本」のペースで配信しています。

弊コラムならびに、その他SNSによる発信は、現在担当している、あるいは、将来担当するご家庭のご父兄に向けたものです。

この点は、これまでも、これからも変わることがありません。

一方、受験関係者の方も当方の発信を目にとめてくださり、貴重なご意見をくださるときがあります。

これは非常にありがたいことだと感じています。

今後ともよろしくお願いいたします。

高学歴の母親から見た息子 〜あまり心配しないで.....〜 その1 2019/08/02

中学生くらいまでの男女を比べてみると、女子は男子よりいろんな面で、成長が速いです。

それは受験指導をしていても、よく分かります。

また、男の子と女の子、両方を育てた経験のあるご父兄なら、どなたもお分かりのことです。

分けても、高学歴のお母様が、男の子を育てている場合、息子の今の姿と、ご自身が同じ年頃だったころとを、どうしても比較してしまいます。

そして、「息子の幼さ」「息子のガサツさ」が、どうしても気になります。

お母様と息子が、だいたい同程度の学力ですと、「まあ許容の範囲」です。

しかし、平均くらいあるいは平均よりちょっと上くらいですと、お母様には息子の「いろんなアラ」が見えてしまいます。

そこでいろいろと悩んでしまうお母様が多いようです。

お母様からすると、男の子は、同じ年の女の子に比べて、いかにも幼く感じられます。

わたしは子供が娘だけですので、あまりそういったものは感じた記憶がありません。

男の子がなぜそうなのかは、科学的にも証明されていないとか。

一説によると、自閉症の場合、「男子:女子=4:1」、発達障害は「男子:女子=2.4:1」だそうです。

わたしも指導で接していて、この数字は何となくうなずけます。

(次回に続きます)

高学歴の母親から見た息子 〜あまり心配しないで.....〜 その2 2019/08/03

(前回の続きです)

前回述べた「お母様のお悩み」については、こんな話があります。

数年前、春休みの際の短期集中指導を希望されるお母様から、お問い合わせがありました。

「小学生の息子が、こういうところもできない..... ああいうところもできない..... もしかしたら、学習障害なのかもしれない.....」とおっしゃるのです。

話しぶりから、たぶん高学歴の方なのだろうということは、分かりました。

そのお母様がお話になった「こういうところ」や「ああいうところ」は、小学生でもそこそこ上位にいないと対応ができないところです。

指導をやってみると、その小学生の男の子は、平均ちょっと上くらいでした。

確かにトップレベルという感じではありません。

お母様のおっしゃるように、「こういうところ」や「ああいうところ」は抜けていました。

しかし、お母様が心配なさるような感じでは全然ありません。

「やってみましたが、〇〇君は平均ちょっと上くらいです。

この生徒さんが学習障害なら、6割以上の子は学習障害になってしまいます。

その点は全く心配がないので、どうぞご安心ください」

このようにお母様に伝えると、安堵の表情を浮かべていました。

もちろん、ほんとうにのっぴきならない事態に陥ってしまってはまずいです。

とはいえ、気で気を病むようになってしまっては、心身ともに疲れ果ててしまいます。

男の子のことは、多少片目をつぶっているくらいで、丁度よさそうです。

仙台二高のオープンスクール 〜仙台一高との比較〜 その1 2019/08/04

夏休みに入り、各所でオープンスクールが行われています。

わたしの生徒さんも、受験予定校に足を運んでいます。

二高の受験を考えている生徒さんは、二高はもちろんですが、一高のオープンスクールにも参加しています。

出席した生徒さんは、一高と二高の校風の違いや、オープンスクールの内容の違いを語ってくれます。

概して、一高のオープンスクールは評判がよく、二高の評価は低いです。

両校の違いはこんな感じです。

(一高)

楽しそう。

雰囲気が明るい。

説明する人が、いろいろ生の声で説明してくれた。

(二高)

あまり楽しそうじゃない。

人はあまり説明せず、DVDを流す時間が多い。

型にはまっている。

カキッという雰囲気。

ほんとうに好対象です(苦笑)

両校のオープンスクールをご覧になったご父兄は、「一高の鷹揚さ、二高の生真面目さ」を語ることが多いです。

以前、わたしの生徒さんで、一高・二高両校の文化祭を見た生徒さんが、

「一高は大学の文化祭みたい。二高は高校の文化祭。」

と語っていたのと、重なります。

両校のこうした校風の違いは、わたしがその昔に高校生だったころのそれと、よく通じるものがあります。

こうした伝統というか、DNAというかは、こういう場にも受け継がれているのだと、驚くやら、苦笑するやらです。

(次回に続きます)

仙台二高のオープンスクール 〜仙台一高との比較〜 その2 2019/08/05

(前回の続きです)

二高のほうとしては、受験生にしっかり学校の求める像を説明しようとする意向が伺えます。

「きちんとした自覚を持った人にだけ来てほしい」という意図があるのかもしれません。

わたしが普段、二高を目指す受験生に言っていることと通じるものがあります。

「二高入学をゴールと考えず、通過点と考えよ」ということです。

とはいえ、一高と比較してあまりに評判がよくないようでは、「伝え方」や「見せ方」も考えたほうがいいのではないでしょうか。

別に受験生に媚びを売れと言っているのではありません。

「二高は二高。来たい奴だけが来ればいい」というのならば、それでもいいです。

しかし、オープンスクールを行う際、生徒の目線で「伝え方」「見せ方」を工夫してみるのも検討の余地があるのではないかと考えるのです。

まずは、一高に偵察に行って、参考にすべきところは取り入れる、とするのも一興です。

オープンスクールでの印象というのは、非常に重要な意味を持ちます。

受験生との相性もやはり大切です。

進学実績では「我が世の春」を謳歌している感のある二高でも、ちょっとした制度変更で、受験生の動向はあっという間に変わります。

伝統にあぐらをかかないという姿勢が求められる気がします。

(次回に続きます)

仙台二高のオープンスクール 〜仙台一高との比較〜 その3 2019/08/06

(前回の続きです)

今、わたしの手元には、今年オープンスクールで配付された一高・二高のパンフレットがあります。

一高のパンフレットは、平均的な編集スタイルです。

総花的に学校の案内が書いてあります。

一方、二高は一高に比べて、かなり「二高だっ!」「文武一道!」を前面に押し出しています。

二高の校長先生がお書きになったものを読むと、そのメッセージはかなり強烈です。

その中で、二高とは、三兎を追うことができる学校であると述べています。

三兎とは、「しっかりした学力」「自分の可能性を磨き上げる」「部活動への打ち込み」です。

また、附属中出身の生徒会長、そして応援団長は、「伝統」「学ぶことの本質」を書いています。

生徒のメッセージは、顔写真付き、出身中を付してあります。

でき具合としては、すばらしいです。

受験を予定している人にとっては、隅から隅まできっちり読むに足るメッセージです。

二高を受験予定の子息を持つご父兄も、校長先生、二高の在校生が書いた文章を、しっかりお読みになってみてはいかがでしょうか。

「うちの子は、こういう学校に行くのか.....」ということを事前に分かっておくほうが、入学後の不安をわずかなりとも抑えることができます。

ネットや口コミの情報より、こうした学校からの公開情報に当たったほうが、より正確な二高の像を得ることができます。

常識的に考えてそうなります。

令和元年8月度 対抗バトル 入賞者発表! 2019/08/07

菊池の独断と気分で行う「対抗バトル」、今回は次の生徒さんが入賞です。

(模擬期試験の部) 富谷市 中学3年 T.Kくん

☆前回比 偏差値5アップ 改善率8.3ポイント

今回はT.Kくんを「英雄認定」いたします。

先月、T.Kくんは敢闘賞を受賞しました。

前月に引き続いての入賞です。

T.Kくんは部活動が一段落しました。

あとは「勉強!」をしっかりやるだけの生活にどっぷりと浸ることになります。

もちろん、この生活は容易なことではありません。

体力・気力・精神力が求められます。

わたしの目から見ると、T.Kくんには更なる「足腰の強さ」が求められます。

T.Kくんの志望する高校は、かなりのツワモノが集います。

そういう彼への期待を込めての表彰です。

この夏にやったことは、すぐに結果が現れるというわけではありません。

しかし、今後の模試では「ちょっとしたヒット」を固め打ちできるか、「ちょっとしたエラー」を重ねてしまうかで、あっという間に偏差値は動きます。

ライバルはしっかりと学習を重ねてきます。

彼らは容易にエラーをしてくれません。

ですから、自分がエラーをしないようにしなくてはなりません。

まだ夏休みは続きます。

まだ弱いところ、生煮え・半煮えの部分の強化が求められます。

引き続き叱咤し、また激励をして行きます。

「動画で雨か嵐か」 〜生徒さんの「分かった!」について〜 2019/08/07

動画がきちんと表示されない場合はこちら

仙台商業高校vs仙台工業高校 〜どっちに進む?〜 その1 2019/08/08

「どっちかっていうと、勉強のほうはあまり得意なほうではないしなあ〜」

こう感じている中学生、あるいは、そうした子息をお持ちのご父兄は、それなりにいらっしゃるでしょう。

「であるなら、普通科に進むよりは、実業系に行って、その後、専門学校か、就職.....」

このように考えるケースが多いのではないでしょうか。

その際、商業高校と工業高校では、どちらを選べばいいのか、迷う人がいるかもしれません。

今回のコラムでは、仙台商業高校と仙台工業高校について取り上げ、わたしの考えを書いてみます。

以下、仙台商業高校については、「仙商」と、仙台工業高校については、「市工」とそれぞれ記します。

まず、わたしの考えでは、仙商、市工、いずれを選ぶかは、本人の希望するところが一番よいというものです。

仕事というのは、収入がきちんと稼げるかが、非常に大きな意味を持ちます。

「仙商と市工、どっちがいい?」という迷いは、「どっちのほうが稼げるの?」ということと直結した悩みです。

しかし、仕事=カネ取りという側面だけかといえば、わたしはそのように考えません。

「やりつけない仕事」「肌に合わない仕事」というのは、誰にでもあるはずです。

ところが、まだ社会経験のない中学生には、そのあたりの感覚が分かりません。

最終的には「何を優先するのか」を決めなくてはなりません。

そのときには、子息の特性・性格をよく考えて、学校選びをするほうが、長い目で見て、よい結果になる確率が高いのではないでしょうか?

(次回に続きます)

仙台商業高校vs仙台工業高校 〜どっちに進む?〜 その2 2019/08/09

(前回の続きです)

仙商・市工いずれかを選ぶにあたっては、両校の男女比も気になるところです。

今春の合格者の男女比は次の通りです。

数字の出典は、県の公式サイトによります。

(仙商)

男113 女207 計320

男:女=1:2

(市工)

男186 女14 圭200

男:女=13:1

何となく予想はされていたとは思いますが、市工における男子の占める割合はかなりのものです。

一方、仙商では、女子が男子の2倍です。

男女の仕事の志向が反映された格好になっています。

もともと、仙台では、「仙台商業」「仙台女子商業」というふうに商業高校が2つに分かれていました。

これが、10年前、公立高校の男女共学の流れを受けて、両校が合併しました。

仙商はもともと男子校で、道路を隔てて二高の隣にありました。

今、そこは駐車場の敷地になっています。

女子商業は、今の青陵中高の校舎を使っていました。

この両校が合わさって、今の泉区にあります。

こうして見ると、仙商か、市工かというのは、「文系か、理系か」という選択と通じるものがあります。

大雑把な分け方をすると、

仙商=文系

市工=理系

です。

市工のほうが、仙商に比べて、専門性が高いと言えます。

(次回に続きます)

仙台商業高校vs仙台工業高校 〜どっちに進む?〜 その3 2019/08/10

(前回の続きです)

前回述べた「専門性の高さ」というのは、就職に関して大きな意味を持ちます。

商業高校は、性質上、事務職あるいは営業職が多くなります。

ということは、雇う側からすると、「その人でなくてはならない」ということがあまりないことを意味します。

言い換えると、「代わりの人はほかにもいる」ということです。

最近は雇用情勢がよくなっています。

しばらく前の一時期ほど、そういった流れにはなっていません。

一方、工業高校は、専門性が高いです。

「技術を持っている」「手に職を持っている」という意味で、求人は安定しています。

このように考えると、就職に関していえば、仙商より市工のほうが優位な点が大きいと言えます。

とはいうものの、これはあくまで一般論です。

市工で身につく技術の「専門性が高い」ということは、逆に言うと、「その仕事に合わないとなったときのツブシが効かない」ということでもあります。

よって、市工を選ぶときには、「自分が高校で学ぼうと考えていることが、好きとは言えなくてもイヤではない」ということは最低条件になります。

結局、周囲の人たちが何を言おうが、高校に行って、そこで学んだことを職業に生かすのは、受験生本人です。

周囲の人たちではありません。

この点をよく留意する必要があります。

塩釜・多賀城地区にとっての多賀城高校・塩釜高校 〜仙台からの受験生は優秀!〜 その1 2019/08/11

表題にある「塩釜・多賀城地区」とは、塩釜・多賀城・利府・七ヶ浜・松島のことだとお考えください。

わたしはプロフィールに示してありますように、生まれも育ちも多賀城です。

そういう理由で、多賀城高校・塩釜高校の動静は気になります。

今回、特に塩釜・多賀城地区のご父兄に申し上げたいのが、「多賀城高校・塩釜高校には、仙台からの受験生が結構入ってきている」という事実です。

そして、仙台からの受験生に押しのけられた受験生が、育英や聖和といった私立高校に進学しているという事実です。

その結果、塩釜・多賀城地区にとって、多賀城高校がハイブランド高校になっています。

これはちょうど、東北大学に東京からの受験生が多数押し寄せてきているという現象と似ています。

わたしの目から見ると、塩釜・多賀城地区の受験生そしてご父兄は、こと受験に関する限り、仙台市内に比べると、「のんびり・ゆったり・せかせかせず」という傾向があります。

こうした地域性のために、結果として、仙台からの受験生にスタートで遅れをとってしまっているという事実は知っておく必要があります。

そのスタートの遅れのために、第一志望である多賀城高校・塩釜高校に進学できないとすれば、それは残念なことです。

(次回に続きます)

塩釜・多賀城地区にとっての多賀城高校・塩釜高校 〜仙台からの受験生は優秀!〜 その2 2019/08/12

(前回の続きです)

では、仙台からの受験生が多賀城高校・塩釜高校にどれだけ来ているか、数字を示します。

以下の数字は、仙台市宮城野区岩切にある弘道ゼミナールの吉野塾長が、県からの公式数字を基にお作りになった資料からの引用です。

<平成30年度中学別在籍者数>

◎多賀城高校

(仙台市宮城野区)

東仙台中51

宮城野中20

中野中52

(多賀城市)

高崎中56

多賀城中66

多賀城二中47

(塩竃市)

塩釜一中32

塩釜二中32

塩釜三中24

◎塩釜高校

(仙台市宮城野区)

東仙台中50

宮城野中10

中野中75

(多賀城市)

高崎中89

多賀城中86

多賀城二中61

(塩竃市)

塩釜一中59

塩釜二中72

塩釜三中45

中3の生徒数は考慮していません。

とはいうものの、東仙台中からは、多賀城高校・塩釜高校にそれぞれ50人の在籍者がいます。

多賀城高校の在籍者に関して申せば、東仙台中は多賀城市内の中学とほぼ同数です。

塩釜市内の中学より上回っています。

そして、宮城野中からも多賀城高校の在籍者が20名います。

東仙台中・宮城野中の学区から、多賀城高校・塩釜高校に通学するには、そこそこ距離があります。

また、宮城野区内からは、岩切中・田子中が両高校へそれぞれ20〜30名の在籍者がいます。

このように一覧すると、「のんびり・ゆったり・せかせかせず」という志向が、どのような結果になっているか分かります。

塩釜・多賀城地区のご父兄・受験生は、どうぞ早めのスタートを。

なお、本コラムは明日13日、明後日14日とお休みをいただきます。

15日に再開します。

よろしくご了承ください。

「動画で雨か嵐か」 〜私立高校第一志望の留意点〜 2019/08/15

学校の先生方、ご一考を! 〜作文系の課題と自由研究について〜 その1 2019/08/15

一昨日そして昨日と、2日間の休養をいただき、本日から指導です。

今日は「学習会」を開催します。

「学習会」については、後ほど本欄にて報告いたします。

ツイッターでは、リアルタイムでその様子をアップいたします。

ところで、本欄をお読みのご父兄にお聞きしますが、子息の学校の夏休みの宿題、終わっていますでしょうか?

わたしの担当している生徒さんは、すでに終了している生徒さんが7割ほどです。

そして「もう少し」という生徒さんが、3割ほどです。

中3生ですと、作文系の課題以外は課題を出さない、という学校がほとんどです。

ただし、一部には、「夏休みワーク」を課すという中学もありましたが.....

塾と併用している生徒さんの場合、当座、夏期講習で出される課題をやりこまなくてはなりません。

結果、どうしても学校の課題が疎かになるようです。

それでも、「夏休みワーク」は割と進捗状況はいいのです。

残ってしまうのは、国語の読書感想文・弁論文といった作文系の課題、そして理科の自由研究です。

この二つの課題は、夏休みの「定番」といった感じです。

学校の先生方は、どういうお考えで、この二つの課題を「定番」にしておいでなのか、正確には分かりません。

ただ、わたし自身は、それらの課題をやることで、得るものよりムダのほうが多いのではないかという印象を持っています。

(次回に続きます)

学校の先生方、ご一考を! 〜作文系の課題と自由研究について〜 その2 2019/08/16

(前回の続きです)

わたしの考えでは、国語の作文系の課題、そして理科の自由研究は、任意制つまり「出したい生徒だけが出す」としたほうがよいというものです。

そして、国語の作文は、それに代わるものを授業の中で課したほうがいいのではないかと考えています。

現在、課題となっている作文は、原稿用紙5枚程度、つまり2,000字程度です。

それより、授業の中で、200字程度の比較的短い文章を、ちょくちょく書かせたほうが、効果があるのではないでしょうか。

そうした意味で、五橋中が、国語の定期試験に160〜200字の課題作文を出題しているのは、高く評価できます。

ただ、弁論文については、夏休みの課題とせず、学校の授業における課題として対応しているところも多くなっています。

理科の自由研究に至っては、「自由研究という名の不自由研究」「子供の課題というより親の課題」となってしまっています。

よって、これも「やりたい生徒だけが挑戦する」という方式に切り替えたほうがいいです。

そして、その自由研究の代わりに、理科の問題演習を課して、「自由研究か、問題演習か」のいずれかを生徒に選ばせる、という方式はどうでしょうか。

そうすれば、理科の先生にとっても、生徒にとっても、両者にメリットがあります。

本コラムをご覧の学校の先生方、もし感じるところがありましたら、ご一考ください。

気長にお待ちしております。

中学校英語の授業の「恐るべき文法軽視」 その1 2019/08/17

学校で習う英語の授業では、何年たっても英語が話せない、使い物にならない.....

学校の英語の授業は、読み書き中心、文法、文法.....

学校の英語の授業に関しては、いま申し上げたようなことを耳にタコができるくらい聞いてきました。

これにはある程度同意します。

しかし、こと文法は、言われるほど重視されていないという印象を持ちます。

というより、現場で指導していて感じるのは、特に中学校の初期段階での「恐るべき文法軽視」です。

この「恐るべき文法軽視」というのは、思い返すと、今に始まったことではありません。

ただ、このところ「聞く、話す」が重視され、結果として、文法の比重が小さくなっているように感じます。

中1で英語の授業が始まると、とにかく「繰り返し、繰り返し」です。

まともな文法解説はありません。

それは教科書にもなく、授業でも触れられません。

したがって、「なぜそうなるのか」が詳しく説明されないまま、ひたすら「繰り返し」だけが重視されます。

「見よう見まねでやってみろ」.....

「習うより慣れよ」.....

確かに「見まね」や「慣れ」は大切です。

しかし、それでは、いつまでたっても、英語が分かるようにはなりません。

(次回に続きます)

中学校英語の授業の「恐るべき文法軽視」 その2 2019/08/18

(前回の続きです)

中1の英語の教科書を見ていると、文法の記述は「必要最小限」にしています。

文法の説明が、ダシを取り切った鶏ガラのようになっているのです。

なぜこうなっているのか.....

もしかしたら、文科省の英語担当のお偉方は、このように感じているのかもしれません。

.....中1生にきちっとした文法なんか分かるわけがない。

最初の段階でそんなものを教科書に載せて、英語嫌いを増やすのも困るし.....

これがわたしの妄想であってほしいと願っています。

が、中1生の教科書や授業を見ていると、お偉方はそう考えているとしか思えないのです。

もしそうなら、中1生をバカにした話です。

事実、英語以外の教科では、専門用語がビシバシ出てきます。

国語では、文法を扱います。

他の教科では難しいことをやっているのです。

それなのに、どうして英語では「最も大切なこと」をカムフラージュしなくてはならないのでしょうか。

そして、そういうことが試験で問われないのかと言えば、そうではありません。

学校ではさらっとしか扱わない文法事項をしっかり理解せずして、高得点は取れない仕組みになっています。

そうであるなら、最初から文法はしっかり教えたほうがいいはずです。

これは、例えていうなら、赤ちゃんの頃に必要な予防接種を怠ったばかりに、大人になって重病を発症する状況と同じです。

「最も大切なこと」は、学習の初期段階に教え込まなくてはなりません。

(次回に続きます)

中学校英語の授業の「恐るべき文法軽視」 その3 2019/08/19

(前回の続きです)

中学校の英語の授業において、文法教育が恐ろしいまでに軽視されている現状は前回述べた通りです。

では、どうすればいいのでしょうか。

差しあたっての対応策を2点提言します。

第一点目は、常に論理と文法を意識することです。

英語も言語です。

よって、単語を集めて文を構成する場合、明確な論理と文法が存在します。

つまり、「英語はこういうルールになっている。ゆえにこういう意味になる。そしてそれ以外の意味は存在しない。」

ということです。

英語の初歩において、覚えるべき文法事項は決して多くありません。

この「基本の基本」をしっかり記憶する必要があります。

第二点目として、単語を運用する際は、常に品詞を意識することです。

品詞とは、名詞、動詞、形容詞.....といったアレです。

単語の記憶の際には、「book=本」とのみ覚えていては足りません。

「book=(名詞)本」と記憶すべきです。

名詞には名詞の、動詞には動詞のルールがあります。

これは、交通ルールと同様です。

そこには、歩行者、自転車、自動車それぞれが守るべきルールがあります。

品詞の区別も、それに近いものがあります。

品詞を意識せずに、日本語の意味だけを覚えても、高得点は取れません。

ルールを分かっていないのですから、当然です。

「英語の成績が、今一つ突き抜けない!」と感じる人は、以上の点を意識しておいてください。

「お盆前14時間学習会」レポート 2019/08/20

去る15日、および16日の2日間、「限定6名まで! お盆前14時間学習会」を開催しました。

会場は、前回、前々回に引き続き「フラワード北仙台」という花屋さんの2階です。

お店の方もわたしの顔を見知ってくれて、「いつもありがとうございます」という言葉をかけてくれます。

参加人数の内訳は以下の通りでした。

(1日目)

小5 2名 中3 3名 高1 1名

(2日目)

小5 1名 中2 1名 中3 3名 高1 1名

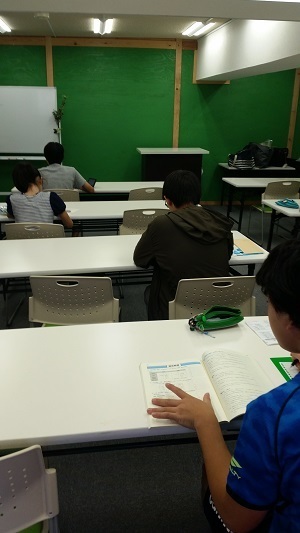

↓の写真は、学習会の会場および学習の様子です。

学習内容は、生徒さんごとに違います。

今回の学習会では、通塾している塾の課題、学校の予習先取り、前学年までの復習を主として行いました。

わたしの開く学習会は、「菊池がすべての生徒さんに目配りする」ことを基本にしています。

学習の際には、1時間に10分程度、各生徒さんに個別指導を行いました。

「参加人数を6名に絞って行う」ということの意義がここにあります。

休憩時間には、おやつも用意しました。

また、ご父兄から差し入れもありました。

休憩時間には、恒例となったゲーム大会をしました。

今回は、初日が「UNO」、2日目が「坊主めくり」です。

初めて学習会に参加する生徒さんは、百人一首に関する知識はあったものの、「坊主めくり」を知らないようでした。

そこへ行くと、UNOの認知度は高いです。

「坊主めくり」の際、ある生徒さんが坊主を引いたとき、「あ、ハゲ、引いちゃった」と言ったら、生徒さんは、「ハゲ」という言葉に大笑い。

短い休憩時間の楽しいひとコマでした。

生徒さんの様子を見ていると、まずまず集中できていたようでした。

今回の学習会でやったことが、今後の学習に生かされればと思います。

参加した生徒さん、お疲れさまでした。

また、ご父兄の皆様、お気遣いありがとうございました。

8月21日現在の指導枠空き状況について 2019/08/21

本日現在の指導枠空き状況は以下の通りです。

お問い合わせをくださる方は、以下をご参照ください。

☆お問い合わせに当たって、合格実績を参考にしたいご父兄へ

当方の合格実績のページをご参照ください。

また、過去5年間の合格実績一覧もご参考にどうぞ。

<空き状況>

☆平日

14時以前あるいは22時以降のみ受け付けております。

「ゴールデンタイム」の空きはございません。

☆土曜・日曜

残り1〜2枠の空きがございます。

お住まいの場所の関係で、指導のできない場合がございます。

詳しくはお問い合わせください。

なお、夏休み明け以後、指導時間の変更依頼、あるいは指導追加の依頼も来ております。

現在、調整の部分があります。

☆9月以降の予定

9月は16日・23日が祝日です。

10月は新人戦に伴う振り替え休業、祝日、秋休みがあります。

その際の短期集中指導、追加指導も承ります。

10月の追加指導依頼もすでに承っております。

指導に当たって、当方は、特に次のような生徒さんの力になれます。

1.大学受験、赤点対策を希望する高校生

2.二華・青陵・附属など中学受験を予定する小学生

3.通塾しても、成績がなかなか上がらない中学生

高校生、中学生の指導をご希望するお問い合わせは、このところ、だいたいいつものペースです。

中学受験を予定している小学生についても、途切れずにお問い合わせがあります。

指導をお引き受けするに当たりましては、「生徒さんが、菊池の指導を受ける意思があること」のみを要件とします。

現状の成績については、一切問いません。

指導の際にかなり困難を伴う案件でも、生徒さんが菊池の指導を受ける意思がある限り、できる限りのことをいたします。

一方、「うちの子供は、全くやる気がありません。何とかやる気の出るようにして下さい」というご依頼は、申し訳ございませんが、お引き受けができません。

引き続きよろしくお願いいたします。

「動画で雨か嵐か」 〜算数・数学の文章問題が解けないというお子さんをお持ちのご父兄へ〜 2019/08/21

知りたくない未来の事実 〜中学の国語の文法をサボると高校でどうなるか〜 その1 2019/08/22

先日の「学習会」で、中3の生徒さんが熱心に国語の文法の問題集を解いていました。

それを見て、今回のコラムでは、中学で扱う国語の文法について書くことにいたします。

国語の文法の問題というのは、中学の授業でポツンポツンと断続的に扱います。

そのせいもあってか、文法の定着度は今一つです。

定期試験ではそこそこの頻度で出てきて、配点もそこそこです。

しかし、高校入試ではあまり配点が高くありません。

どれほど配点が高くないのかを、漢字の問題と比較してみます。

以下は、直近3回分の公立高校入試での数字です。

<2018年後期>

文法 1問 配点2点

漢字 8問 配点16点

<2019年前期>

文法 2問 配点4点

漢字 8問 配点16点

<2019年後期>

文法 1問 配点2点

漢字 8問 配点16点

上記の数字を見ると、文法は漢字と比較にならないほど軽い扱いです。

さらにここで出てきた「文法問題」のうち、都合4問中、2問は敬語表現です。

こういう数字を見ると、特に学習の苦手な生徒さんにとって、文法問題は「捨て問」として切ってしまっても、入試に大きな影響はないように見えます。

一方、トップクラスの生徒さんとしては、捨てる問題はないことを当然理解しているでしょう。

とはいえ、「文法はあれだけ勉強して、出るのはこれっぱかりか.....」と内心感じているかもしれません。

(次回に続きます)

知りたくない未来の事実 〜中学の国語の文法をサボると高校でどうなるか〜 その2 2019/08/23

(前回の続きです)

前回のコラムでは、中学における国語の文法が、漢字に比して、非常に低い配点になっていることを述べました。

その延長で、高校に行っても、国語の文法は軽くて無視できるような存在なのかと言えば、全くそんなことはありません。

高校に入学した途端、突然に比重が大きくなるのです。

それは、高校から本格的に学習する「古典」の存在です。

もし、中学で「文法なんて、大した配点じゃないから、無視しても構わないや....」と考えていると、高校入学後に泣きを見ることになります。

事実、泣きを見ている高校生の多いこと、多いこと.....

高校で学習する「古典」とは、「徒然草」「枕草子」といった古文、「論語」のような漢文に分かれます。

いずれにせよ、これらを学習する際には、古典学習に必要な文法を学びます。

ちょうど、中学に入って、英語を習うとき、英文法を覚える必要があるようにです。

この「古典」の文法は、中学で習った国語の文法が基礎になっています。

よって、中学時の文法をしっかり学んでいかないと、「古典」の文法は、まるっきり分からなくなります。

逆に、中学の基礎がきちんとあれば、比較的スムーズに「古典」に入っていけます。

(次回に続きます)

知りたくない未来の事実 〜中学の国語の文法をサボると高校でどうなるか〜 その3 2019/08/24

(前回の続きです)

高校になると、国語において「古典」は、次のような比重になります。

<定期試験>

現代文 100点

古典 100点

<センター試験>

現代文 100点

古典 100点

その他、各種模擬試験も同様です。

学校別に行われる一般入試についても、国語のあるところは、上記のような比重になるのが一般的です。

中学でやった「なんちゃって古文」「なんちゃって漢文」に比べると、相当に「おなかいっぱい」です。

ただし、東北学院大のように、現代文しか出題されないところもあります。

また、宮城学院大のように、古文は出すが、漢文は出さないという学校もあります。

いずれにせよ、「古典」の比重は、高校入試と比較にならないほど大きくなります。

さらに、指定校推薦で大学に進学する際は、中学の内申評定と同様、「平均評定」が大きな意味を持ちます。

定期試験における比重が上記のようであれば、古典の比重も同様です。

それは、理系に進む場合も、同じになります。

指定校推薦で理系の大学に行くと言っても、1・2年のうちは、しっかり「古典」の授業はあります。

もっとも「古典」を選択科目とし、高3で履修しない場合は、この限りではありません。

基本的に、高校になれば、今まで以上に「古典」の重みは増します。

それを下支えするのは、中学の国文法の知識です。

この点、中学生の皆さんには、十分に心得ておいてほしいところです。

仙台一高・二高を志願する受験生限定 〜高校数学先取りのすすめ〜 その1 2019/08/25

今回のコラムは、表題の通り、対象を一高・二高を志願する受験生に限定して話を進めます。

さて、皆さんは、中学の数学、最後まで先取り学習を進めたでしょうか?

toppa館に通っている生徒さんなら、とりあえず中学数学の最後まで、この夏休みにサーッと一通りのことはやったかもしれません。

そういう生徒さんは、一応「数学の入試過去問は、何でも解ける状態にある」という建前になっています。

あとは、過去問をガンガン解いて、「サーッと一通り」という状態から、上書き、バージョンアップを図っていってください。

そうでない一高・二高を志願する受験生は、教科書と教科書ガイドを使って、最後まで一通りやってしまいましょう。

「塾の課題が多くて、とてもとてもそこまでは.....」

こういう受験生もいるでしょう。

しかし、そこを何とかやりくりして、先取りの時間、作れないでしょうか?

毎日が難しければ、1日おきとか、そういう頻度でも構いません。

取れる時間は少なくても構いません。

確かに、これをやらなくても差しあたって困ることはありません。

ただ、入試が数学の出来不出来で決まることを考えると、「先取りという貯金」は大きければ大きいに越したことはありません。

(次回に続きます)

仙台一高・二高を志願する受験生限定 〜高校数学先取りのすすめ〜 その2 2019/08/26

(前回の続きです)

わたしが中3のとき、中3分の数学を一通り終わらせたのは、春休み中です。

教科書に書いてある説明・例題を参考にして、練習問題をひたすら解いていく、という単純なやり方でした。

それをやろうと思い立ったのは、当時通っていた塾の先生の影響です。

先生から、「先輩の中に、数学の予習をガンガン進めて、高校数学をやっている人がいる」と聞いたからです。

春休みという長期休暇を利用して、まずは中学数学を終わらせようと思い立ったのでした。

ただ、その当時は、教科書を使っただけで、答え合わせをしていません。

惜しむらくは、世の中に「教科書ガイド」のようなものがあるという知識を、中3生のわたしは持ち合わせていませんでした。

そうした点で、荒削りではありましたが、一応は「数学の入試過去問は、何でも解ける状態にある」という建前にはなりました。

その余勢をかって、高校数学に手を付け始めたのが、中3の6月ころです。

旺文社の寺田文行著「数学Ⅰの鉄則」を書店で買って、やり始めました。

この参考書はかなりハードでした。

もう少し別のテキストを使ったほうがよかったと思いますが.....

この高校数学の先取りは、高校入試向け数学の学習と合わせて、途切れないようにやっていました。

今にして思えば随分と稚拙なやり方でしたが、高校入学後、高校数学の先取りはやっていてよかったと実感しました。

(次回に続きます)

仙台一高・二高を志願する受験生限定 〜高校数学先取りのすすめ〜 その3 2019/08/27

(前回の続きです)

中学数学を終えること、及び高校数学の先取りに関して、二高を志望している生徒さんには、「なるべくやったほうがいい」ということをアドバイスしてきました。

しかし、なかなか聞き入れてもらえません(苦笑)

入試の学習で手一杯なようです。

まあ、手一杯というのはわたしも同じでした。

後は、本人が先取りの重要性をどれだけ認識するかです。

高校数学の先取りは、二高に入学した生徒さんと話をすると、「菊池の言うことを聞いて、やっておけばよかった」と口をそろえて語ります。

二高への進学者で、意識の高い人たちは、当然のことながら、先取りをやっているでしょう。

そして、そういう人たちが、東大・京大などを筆頭とする難関大学に進学します。

大学入試は同学年だけでなく、浪人した先輩とも戦わなくてはなりません。

では、両校の浪人率はいかほどなのか。

「県の公式数字」によると、直近3か年は次の通りです。

※数字は、左から順に、卒業生数、浪人生数、浪人率の順です。

<仙台一高>

H29 311 152 48.9

H30 320 158 49.4

H31 309 123 39.8

<仙台二高>

H29 316 182 57.6

H30 320 151 47.2

H31 311 149 47.9

この数字から分かるように、両校では約半数の卒業生が浪人します。

わたしが高校数学の先取りを強調する理由は、ここにあります。

わたしが百万言を費やしても、この数字がすべてを物語ります。

「動画で雨か嵐か」 〜中2生 受験までのスケジュール〜 2019/08/28

動画がきちんと表示されない場合はこちら

わたしは英語とどう出会ったか 〜英語の「論理性」に気づいた小学生のころ〜 その1 2019/08/28

先日「中学校英語の授業の『恐るべき文法軽視』」というコラムをアップしました。

今回は、それと関連した内容です。

わたしがその昔、英語とどのように出会ったかを書くことにします。

ここで書きたいことは、「英語には英語なりの論理がある」ということに、かなり早い段階から気づいていたということです。

また、結局それが、その後、受験英語の学習の際に大いに役立ったということです。

結論は以上です。

以下、しばし「昔話」にお付き合いください。

まず、わたしの英語学習は、小4にさかのぼります。

このとき、わたしは親に「英語の本を買ってほしい」とせがんで、小学館入門シリーズの「英語入門」という本を買ってもらいました。

その本は、親が買ってきてくれたのか、わたしが本屋に行ったときに自分が選んだのか、記憶がはっきりしません。

この「英語入門」は、よくあるパターンの小学生向け英語入門書です。

絵もふんだんにあって、ちょくちょく眺めていました。

そして何回もそれを読んでいると、ふと疑問が2点わきました。

それらが、その当時どうしても理解できず、「英語って、なんか、怖くて、分からないものだ.....」と感じるようになってしまったのです。

(次回に続きます)

わたしは英語とどう出会ったか 〜英語の「論理性」に気づいた小学生のころ〜 その2 2019/08/29

(前回の続きです)

その疑問というのが2点です。

(1)英語の綴りは、なぜこんなに変なのか

(2)英語の単語は、なぜこんなにグチャグチャに並んでいるのか

(1)については、例えば、「夜」という意味の英語は、なぜnightと書くのか、なぜnaitではないのか、ということです。

とにかく、こういう「変な綴り」が、次から次へと出てくるのです。

数字の1はone..... どうしてwanじゃないの???

日付の意味のdateは、どうしてdateなの??? deitでいいんじゃないの???

そういう疑問です。

また、「グチャグチャに並んでいる」というのは、例えば "I love you"という文章です。

"I love you"は、(わたし 好き あなた)という順序に並んでいます。

これは、日本語と逆です。

一方、"This is a pen"という文章は、(これ ペン)という風に日本語と同じように並んでいるように見えます。

わたしが「???」と感じたのは、どういうときに日本語と同じになって、どういうときに日本語と逆になるのか、その基準が理解できないないというものでした。

これらの疑問は、親に尋ねても何となく答えられそうにありません。

事実、いま思い返しても、両親はわたしの質問に答えられなかったでしょう(笑)

これら2点が、心に引っかかって、悶々としていました。

(次回に続きます)

わたしは英語とどう出会ったか 〜英語の「論理性」に気づいた小学生のころ〜 その3 2019/08/30

(前回の続きです)

前回述べた「2点の疑問」については、ある日、ふとしたことに気づきました。

まず、「英語には変な綴りが多い」とは言うものの、「ある程度の規則性」を見出すことができます。

例えば、wayは「ウェイ」、dayは「デイ」、stayは「ステイ」と読みます。

「そうか、ayっていうのは、『エイ』って読むんだな.....」

このように理解すると、ほかにも同じように読む単語がたくさんあります。

また上記したもの以外にも、「読み方の規則性」があります。

わたしにとって、この「発見」は大変うれしいものでした。

さらに、「英語は単語をグチャグチャに並べる」という現象についても、自分なりの「発見」をしました。

ある日あるとき、英語を見ていて、「英語って、まず『何は』『何だ、どうした』を言ってしまう言葉なんだ」と気が付きました。

そう考えると、

"I love you"が(わたし 好き あなた)という順序になるのは納得が行きます。

また、そういう規則性からすると、「彼は速く走ります」という文章は、英語で「彼は 走ります 速く」とならなくてはなりません。

そして、実際の英語もそういう順序になっています。

この規則性を見つけたとき、ほんとうにワクワクした気持ちになったのを、今でも覚えています。

(次回に続きます)

わたしは英語とどう出会ったか 〜英語の「論理性」に気づいた小学生のころ〜 その4 2019/08/31

(前回の続きです)

前回述べたことがきっかけで、わたしは英語に対する恐怖心が消えました。

そして「英語には英語のルールがあるのだ」ということを悟りました。

中学入学後、試験のための英語をやるようになってから、「英語のルールからはみ出さない」ことを常に意識するようになりました。

わたしにとって、英語のルールを意識することは、当然であり、自然体です。

しかし、生徒さんたちを見ていると、「英語のルールからはみ出さない」という意識のない人たちがあまりにも多いように思います。

「ルールそれ自体をよく分かっていない」という側面もあります。

しかし、それ以上に「英語のルール」というものについて、あまりに無頓着な気がするのです。

「ルールを意識する」ということは大切です。

数学で言えば、マイナス記号を書き落とさないとか、桁をそろえて計算するとか、そういうことを常に意識する必要があります。

英語も同じです。

「何となく書いてみた」「教科書にこんなことが書いてあったような気がしたから、書いてみた」という感じで答案を書き上げる人が何と多いことか.....

そこには、英語のルールを顧みている片鱗も伺えません。

英語のルールは二の次、三の次になってしまっています。

生徒さんには、「英語のルール」について、もっともっと敏感になってもらえたらと思わずにいられません。

何だか、愚痴のようになってしまいました.....

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日