〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

中学受験での「一般常識」 ~これが分からないとその子は向きません~ その1 2023/06/01

今回のコラムは、中学受験で必要な「一般常識」について述べます。

ご父兄が「中学受験で必要な一般常識」と聞くと、具体的にどのようなもの、あるいは、どのようなことを想像なさるでしょうか。

例えば、入試の面接のときに、呼ばれて部屋に入るときには、「失礼します」と言ってから入室するとか...

ということではありません。

当欄で取り上げる「中学受験に必要な一般常識」とは、例えば次のようなものに知識があるかです。

・「お月見」は、いつの季節にやるものですか?

・「ちゃぶ台」「防空壕」とは何ですか?

・SDGsについて、あなたは具体的にどういった取り組みをしていますか?

このようなことです。

SDGsのように最近になって言われ出したフレーズを除けば、ご父兄にとって、「お月見」「ちゃぶ台」「防空壕」に関する知識は多少なりともあるでしょう。

しかし、中学受験をする小学生にとって、SDGs以外の単語は、必ずしも「常識」とはなっていません。

なかなか馴染みを持つ機会が少ないからです。

わたしの言う「中学受験に必要な一般常識」というのは、こういうレベルです。

県内で言えば、二華・青陵、辺りに照準を当てている受験生ならば、このレベルは知っておいたほうがいいでしょう。

(次回に続きます)

中学受験での「一般常識」 ~これが分からないとその子は向きません~ その2 2023/06/02

(前回の続きです)

ご父兄であれば、前回お伝えしたような「一般常識」は、さほど難しくは感じないはずです。

30歳、40歳...と年齢を重ねれば、日常生活の中で、そうした「一般常識」は自然と身についていきます。

しかし、小学生は人生のキャリアが10年ちょっとです。

そうなると、ご父兄にとっての「常識」は、小学生にとって、必ずしも「常識」というわけではないのです。

ある一定レベル以上の中学入試では、「大人レベルの一般常識」が要求されます。

わたしの経験ですと、中3生でも

「太陽がどちらの方向から昇ってくるか知らない」

「そもそも、東西南北、どれがどの方向を言うのか分からない」

というレベルの生徒さんは、意外にいます。

「まさか!」と思われそうですが、現実はこの通りです。

ですから、中学入試の要求する「一般常識」のレベルは難しいのです。

こうした「一般常識」は、紙の上だけで勉強をしていても、身に付くものではありません。

読書をしたり、家族内で行事を持ったりする必要があります。

こういうことは、一朝一夕で習得できません。

中学入試でなぜこういうことが必要とされ、問われるのか。

大人になっても、使う知識だからです。

となれば、出題者としては、そこを入試で問いたくなるのも道理です。

負荷のかからない勉強 結局は成績上がらず その1 2023/06/03

ダイエットに関心のあるご父兄は多いかと思います。

わたしもその一人です。

ある一定の年齢以上の方なら、体重の維持管理に限らず、体調が何事も若いころのようにいかないのは、ご承知の通りです。

そのせいか、世には、ダイエット情報があふれています。

書店に行っても、その類のものがこれでもかというほどに、です。

しかし、だいたいどれもこれも、「らくらく」「簡単」というキーワードを冠しています。

まあ、よく考えてみれば、それほど「らくらく」「簡単」にダイエットができるなら、世にダイエット情報はあふれないはずなのです。

ただ、「らくらく」「簡単」にダイエットはできないという本を出しても、売れ行きはそれほど上がらないでしょう。

「真実は人を傷つける」ということです。

そして、これは、わたしにとっても、耳の痛い話ではあります。

翻って、これは「受験学習」にも当てはまります。

「受験学習」は、体と頭に負荷をかけなくてはなりません。

「らくらく」「簡単」に成績が上がるかと言えば、NO!です。

そうであるからこそ、世には学習塾があるわけです。

そうでなければ、ご父兄は大枚をはたいて、子息・子女を学習塾に通わせたりしません。

常識で考えれば、そうなります。

(次回に続きます)

負荷のかからない勉強 結局は成績上がらず その2 2023/06/04

(前回の続きです)

前回のコラムで、「受験学習」は、体と頭に負荷をかけなくてはならないと述べました。

ここで言う「負荷」とは...

「頭への負荷」ということであれば、自分の頭で考えて答えにたどり着き、答えを自分の手で書くということです。

「体への負荷」ということであれば、「頭への負荷」を体が受け止め、それに耐えうるということです。

学習が苦手という生徒さん、おおむね公立小中学校で、100人中85番から下という生徒さんは、「負荷」を嫌います。

それゆえ、勉強をやるにしても、とにかく頭を使いたがりません。

そうなると、成績アップは難しくなります。

いくら彼らの耐えうるレベルまで、学習内容のレベルを落としたとしても、「負荷」を生徒さんが嫌うなら、指導の結果は現れません。

さらに、「体力」ということで言うと、トップ層のほうが、学習苦手層に比べて、運動においても、学習においても、体力のある生徒さんがずっと多いです。

「トップ層」=勉強ガリガリ=ひ弱

「学習苦手層」=体力には自信あり=頑強

というのは、あくまで学園ドラマの世界です。

現実の学校はそうなっていません。

少なくとも、わたしが見聞・経験している限り、そのようになっているようでした。

菊池特訓塾の「マスク着用」事情 その1 2023/06/05

塾内における「マスク着用」はどうしたらいいのか.....

コロナは「5類扱い」となった今、塾を運営する側にも、いろいろと迷うところがあるようです。

もちろん、今のご時勢で、生徒さんへマスクを着用してもらうということではありません。

運営側として、教室内で、受験指導に当たる講師がどうしたほうがいいのか、という問題です。

事実、ツイッターでは、

「指導するとき、マスクはつけて指導していらっしゃいますか?」

というアンケート調査が、ときどき出回ってきます。

大手塾ということであれば、会社の方針に従えばいいわけです。

しかし、わたしのような個人経営の塾となると、「ご父兄が受ける印象」「生徒さんが受ける印象」に留意せざるを得ません。

そこが悩ましいわけです。

この点について、お上はどうなっているのか...

例えば、岸田総理は公式の場で、ほぼマスクなしのようです。

一方、天皇皇后両陛下は、一昨日・昨日の岩手への行幸啓のとき、マスクをしておいでの場面が目立っていました。

我が特訓塾においては、指導の際、指導側・生徒さんのほうも、随意にしています。

わたしは、基本的にノーマスクです。

生徒さんは、着用したり、外したりです。

(次回に続きます)

菊池特訓塾の「マスク着用」事情 その2 2023/06/06

(前回の続きです)

マスクの着用については、コロナ禍が始まったころから、効用などについて、いろいろと言われてきました。

わたしには、この点について、自分で判断するだけの知識を持っていません。

それゆえ、お上の指示に従ってきました。

時を経て、その指示も、今は「下々の良きに計らえ」ということになりました。

ということで、わたしは医療施設などに行くとき以外、マスクを付けていません。

これは、別に確固たる考えがあってやっているわけではありません。

そのほうが今の時節、快適だからです。

それから、生徒さんのマスク着用については、これから夏にかけて、熱中症・集中力の低下に留意していただきたいところです。

マスクをしていると、どうしても呼吸が浅くなります。

そのため、酸素がしっかり取り込めず、集中力が下がってしまう可能性があります。

さらに眠たくもなってきます。

つまり酸欠状態です。

ですから、マスクをしている生徒さんの集中力がなくなってきたようなとき、わたしは

「マスク、外してください」

と声がけするようにしています。

でも、彼らはなかなか外したがりません。

とはいえ、暑くなれば、多くの人が自然とマスクを外すようになっていくのではないでしょうか。

炎天下でのマスクは、やはりキツいですから...

中学受験 ご父兄が子供の勉強を見るときこう言えばいい その1 2023/06/07

中学受験・高校受験・大学受験では、受験に対して「親の関わり方」が随分と違っています。

ここでいう「親の関わり方」というのは、学習のスケジュール管理などを、どの程度親ができるかを意味します。

年齢が進むにつれ、「親の関わり方」は少なくなっていきます。

中学受験ですと、これは親がしっかり受験を管理できなくてはなりません。

塾の送迎はもちろん、ある程度は、勉強も教えることができる必要があります。

塾のほうも、「親がある程度は勉強の内容を見ることができる」ということを織り込んでいます。

そうしないと、中学側が求める入試レベルに到達できないからです。

中学受験をしているご家庭は、大なり小なり、親子間の葛藤があります。

勉強を巡ってです。

特に、ご父兄ご自身が、期待するレベルに達しないとき、しばしば両者間で、「爆発・炎上騒ぎ」になります。

特に過去に何度も間違って、さらに同じように間違ってしまったときにです。

そうしたとき、ご父兄はしばしばこうおっしゃっていませんでしょうか?

「なぜできないの?」

これは、指導の際の禁句です。

しかし、これをこう言いかえるだけで、だいぶその場の雰囲気が変わります。

「この問題、できてほしいな」

(次回に続きます)

中学受験 ご父兄が子供の勉強を見るときこう言えばいい その2 2023/06/08

(前回の続きです)

「なぜできないの?」

「この問題、できてほしいな」

これを並べるだけで、受け取る印象は随分と違います。

「なぜできないの?」は、疑問というより、詰問です。

できない子供を責めています。

一方、「この問題、できてほしいな」は、「それってあなたの感想ですよね」となります。

わたし自身、

「この問題、できてほしいな」

ということは、指導の際、ちょくちょく口にします。

トーンや語尾をちょっと変えて。

いろんなバージョンにして。

もちろん、わたしも

「なぜできないの?」

と、言いたい気持ちはあるのです。

しかし、それを言ってしまっては、生徒さんの志気が下がってしまいます。

生徒さんの成績が下がるのは、絶対に避けなくてはなりません。

そこで、グッとこらえて

「この問題、できてほしいな」

と発しています。

そして、これを逆の立場になって、考えてみていただくといかがでしょうか。

ご父兄が上役から

「なぜできないの?」

「これ、やれてほしいな」

これらのフレーズ、どちらのほうが、心臓の動悸は少ないでしょう?

それは、子供さんも同じです。

さらに、このフレーズ言い換えには、おカネが全くかかりません。

子供の成績アップのため、「タダのもの」を利用しない手はありません。

そして、それは、子供のみならず、ご父兄にとっても、精神的に負担が軽くなります。

試してみてはいかがでしょうか?

「高学歴=教えるのが上手」とは限らない その1 2023/06/09

わたしは、今の生徒さんと同じ年齢のころ、プロレスが大好きでした。

実際に会場に足を運んで、プロレスの試合を見に行ったこともあります。

そのようなこともあって、その時代のプロレスに関する雑誌、YouTube動画などをよく見ます。

過日、そうしたプロレス動画を見ていたら、次のようなインタビュー記事を目にしました。

その記事で、あるベテランのプロレスラーが、その昔、一世を風靡したプロレスラーS選手についてこう語っていました。

...Sは、若い者に教えるのが下手

Sは天才だから、自分は簡単にできてしまう

だから、若い者がなぜそれができないのか、理解できない。

プロレスラーになろうとする「若い者」は、当たり前ですが、普通の人よりは体力・腕っぷしに自信があるはずです。

ですから、彼らは「かなりのエリート」であるはずです。

ただ、そこはプロの世界です。

「若い者」が考える以上に、すごい人がひしめき合います。

ですから、選手として才能のずば抜けた人が、必ずしも名コーチになるわけではありません。

これは、受験業界にも当てはまる気がします。

つまり、「高学歴=教えるのが上手」とは限りません。

この点、ご父兄としては、頭の隅っこにおとどめいただいたほうがいいかもしれません。

(次回に続きます)

「高学歴=教えるのが上手」とは限らない その2 2023/06/10

(前回の続きです)

「高学歴=教えるのが上手」とは限らないと、前回のコラムでは述べました。

それで思い出すのが、わたしの大学時代の先生方です。

教え方うんぬんの前に、そもそも

「ボソボソと話していて、何が言いたいのか、よく分からない」

という先生が一定数いらっしゃいました。

たぶん、今の大学でも、その辺りの事情は変わっていないのではないでしょうか。

考えてみれば、大学の先生方は、学者です。

つまり、学問を究めるのが第一です。

ですから、学生に対する講義は、必ずしも第一のお仕事というわけではありません。

単位のためとは言え、そのようにボソボソタイプの先生に当たると、不幸ではあります。

また、大学の先生方に限らず、

「授業が分かりづらい」

「何が言いたいのか、よく分からない」

という先生方は、小中高校にこれまた一定数いらっしゃいます。

塾のような受験業界の場合、そうしたケースがあれば、すぐにその先生はお役御免になります。

もとより、塾で学習指導をしようとする方は、ある一定以上の学歴をお持ちの方がほとんどです。

ただ、「ある一定以上」といっても、ピンは東大理Ⅲ・医学部から、様々です。

どこまでがキリになるのか、そこはわたしにも分かりません。

(次回に続きます)

「高学歴=教えるのが上手」とは限らない その3 2023/06/11

(前回の続きです)

ただ、確実に言えることは、

「塾の指導者の中ではずば抜けた学歴を持たない方であっても、分かりやすい指導・成績を上げる指導をなさる先生は、確実にいらっしゃる」

ということです。

受験業界に身を置く者からすると、例えば、ご同業の指導者が、

「この先生は東大卒だから、すごい授業をするんだろうな!」

などとは、思ったりしません。

逆に、

「この先生は○○大卒だから、チャチな授業しかできないだろう」

などとも思ったりもしません。

ただ、子息・子女の受験指導を託すご父兄からすると、高学歴の指導者が

「成績を上げるには、コレコレこうするといいです」

と言えば、それは「権威付け」になります。

受験指導者がどれだけ成績を上げる指導をするかは、実際に指導を受けてみないと分かりません。

一方、高学歴というのは、それだけで分かりやすい判断材料です。

これは別に難しい話ではありません。

顔のきれいな人は、男女問わず、それだけで大きな武器になります。

しかし、実際にそういう顔のきれいな人は、必ずしも性格がよかったり、人として魅力があったりするわけではありません。

それと同じことが、受験指導者と高学歴者の関係に言えるというわけです。

塾の課題をどうする?どうしている? ~菊池特訓塾の場合~ その1 2023/06/12

多くの塾では、何がしかの形で課題が出されています。

それは、我が特訓塾でもそうです。

生徒さんとしては、それが何かと悩ましいものであることは間違いがないでしょう。

たとえそれが、自分の勉強の一環になるものだということは、理解しているとしても。

実のところ、「悩ましい」というのは、課題を出す側も同じです。

正直に申し上げて、この課題を考えたり、下準備をする手間がなければ、塾の指導はどんなに楽になるのかと思うこと、しばしばです。

生徒さんからすれば、

「そんなに悩むなら、課題、出さなきゃいいじゃん!」

と、ツッコミを入れられそうですが。

ただ、「塾の課題をどうするか?」という命題から逃げるわけにはいきません。

生徒さんの成績アップという大義のために、です。

では、菊池特訓塾における課題の位置づけとはどういうものか...

端的に申し上げると、以下のようになります。

・課題は多すぎず、少なすぎず

・学校の課題も塾の課題として取り込めるところは取り込む

・「課題を終える」ことを重視しない

→重視するのは、課題後に「どれだけ内容が定着しているか」

・学校の課題・塾の課題、いずれも塾の教室内で完結・完了させる

だいたいこんなところです。

(次回に続きます)

塾の課題をどうする?どうしている? ~菊池特訓塾の場合~ その2 2023/06/13

(前回の続きです)

前回のコラムでは、菊池特訓塾にとって、塾の課題がどのような位置づけなのかを、サラッと述べました。

その位置づけについて、以下、詳しく書いてみます。

まず、当塾において、「課題を終える」ことは重視していません。

学校の課題は違います。

中学が定期試験近くになると課す「副教材ワーク提出の儀」では、とにもかくにも、「見た目・体裁」が重視されます。

つまり、

読みやすい字で書いてあるか...

問題は漏れなく解いているか...

間違った問題・解けなかった問題は、模範解答を参考にして、朱書きしているか...

などです。

そして、これがきちんと書いてあれば、平常点は高くなります。

見た目がグチャグチャに書いてあれば、平常点は低くなります。

そんなこともあって、内申評定は女子が男子より高い傾向にあるわけです。

一方、その課題がどのくらい定着しているか、学校では重視されません。

ただ、これは致し方がない面があります。

というのも、例えば公立中の場合、トップ高に合格できる生徒さんから、学習障害を抱えた生徒さんまで、同じ課題に取り組むからです。

そうなれば、学習苦手系の生徒さんは、「副教材ワークの模範解答 写経の儀」を行うことになります。

学校の先生方もそれを黙認しています。

(次回に続きます)

塾の課題をどうする?どうしている? ~菊池特訓塾の場合~ その3 2023/06/14

(前回の続きです)

学校の課題は、課題の実施後に小テストがあったり、定期試験があります。

また、課題へどのくらい取り組んだかは、平常点という形で内申評定の判断材料になります。

一方、菊池特訓塾の課題は、学校のそれと性質が違います。

生徒さんが課題をきちんとやってきたかどうかは、「見た目」で判断していません。

ですから、学校の課題のように、解けなかったところをきれいに朱書きしても、全く評価の対象にはなりません。

逆に、いくら見た目がグチャグチャに書かれていても、課題後に実施する諸テストできちんと点が取れていればOKです。

極端な話、塾の課題を全くやってこなくても、課題後に実施するテストできちんと結果が出ていれば、

「この生徒さんは、課題への取り組みOK」

と判断しています。

わたしが、一昨日のコラムで、

「我が特訓塾の課題は、『課題を終える』ことを重視しない」

としたのは、そういう意味です。

諸テストの出来がよくなければ、わたしは当然その生徒さんに「教育的指導」を行うことになります。

わたしから査問を受けて、平然としていられるほど度胸のある生徒さんがどのくらいいるのか.....

そうした意味で、菊池特訓塾の課題は、学校のそれより厳しいと言えます。

中1・高1 「初めての中間テスト」が大事な理由 その1 2023/06/15

今週から来週にかけて、中学・高校は定期試験の季節を迎えます。

中1生は、「定期試験デビュー」です。

高1生は、中学生のころとまた一味違った定期試験となります。

これまでに本欄で、中1生・高1生にとって、この「初めての中間テスト」がいかに大事かを何度か述べてきました。

今回のコラムでも、またこの理由を書いてみます。

この中間テストが大事だという最大の理由は「今後のモチベーションにかかってくる」ということです。

中1生にしても、高1生にしても、

「学内順位がどれほどなのか」

というのは、未知数です。

その順位でよい成績が取れれば、

「自分って、このくらいの成績なんだ!」

ということで、今後の勉強に弾みがつくでしょう。

一方、よい成績でなかったならば、なかなか頑張ろうという意識を持つのは、難しいのではないでしょうか。

例えば、今年の楽天イーグルスを考えてみてください。

今シーズンは、開幕当初からずっと下のほうにいます。

こういうチームがその後に巻き返して、優勝するというのは、非常に厳しいです。

確かに1996年の巨人のような例はあります。

が、あれとて6月には3位になっています。

もとより、イーグルスの場合は、例年、開幕当初はトップ辺りで、その後に3~4位に失速というパターンでしたが...

(次回に続きます)

中1・高1 「初めての中間テスト」が大事な理由 その2 2023/06/16

(前回の続きです)

わたしにも、中1のとき、「初めての中間テスト」がありました。

自分は中1のとき、学年に240人くらいいて、その中で9位だったという記憶があります。

得点は、470点台の後半くらいでした。

わたしの出身中学である多賀城二中は、当時いろんなところから人口流入がありました。

そんなわけで、今の多賀城二中とは、かなり様相が違っています。

この「定期試験デビュー」で、仮にわたしが学年順位で半分以下とかだったら...

たぶん、その後に二高を目指そうとは考えなかったと思います。

成績が返却されたとき、わたしの感想としては、

「まあ10位以内にいるんだ...

でも、自分より点を取っているのが8人もいるんだ...

勉強している人がいるもんなんだな~」

というものでした。

中1当時は、塾に通っていたわけではありません。

中学受験の経験もありません。

どういう勉強をしていたのかも覚えていませんが、それらしいことをやっていたのでしょう。

この中間テストが終われば、ほどなくして夏休みに突入します。

高1生は、夏休み前に、多くの高校で進研模試があります。

そういう意味でも、このたびの「初めての中間テスト」は、気を引き締めて臨んでいただきたいです。

わたしも気を引き締めて臨みます。

「菊池特訓塾は入試に合わせる」の意味 その1 2023/06/17

「菊池特訓塾は入試に合わせる」

これが当塾のスローガンです。

この点について、先般、お尋ねがありました。

その内容は短く言うと、次のようなことです。

「この『入試に合わせる』というのは、定期試験などの内申対策はしないの?」

今回のコラムでは、この点について述べることといたします。

まず、先ほど述べたお尋ね、つまり、「定期試験などの内申対策は?」については、

「もちろん、定期試験などの内申対策もします。

内申対策も入試の一環だから」

という回答になります。

「公立高校入試=入試本番の点数+内申評定」となるからです。

我が特訓塾において、「入試に合わせる」というのは、

「基本的に塾が生徒さんの個々の事情に合わせるスタイルではない。

生徒さんが、塾の方針に合わせて学習を進めて行く」

という意味です。

わたしは当欄でも書いております通り、受験指導としては、家庭教師が長かったわけです。

家庭教師の指導というのは、「指導者が生徒さんに合わせる」ものです。

しかし、わたしは

「受験指導をするからには、生徒さんがこちらに合わせて動いてほしい。

そういった指導スタイルを通じて成績アップを図りたい」

という考えを持つようになりました。

塾を開いたのはそういう理由です。

(次回に続きます)

「菊池特訓塾は入試に合わせる」の意味 その2 2023/06/18

(前回の続きです)

前回、

「受験指導をするからには、生徒さんが塾側に合わせて動いてほしい」

と述べました。

ただ、そうは申せ、これは生徒さんの習熟度や時期を考えず、むやみにこちらの都合ばかりを押し付けるという意味ではありません。

そんなことをしてしまったのでは、成績アップが果たせなくなります。

生徒さんのやる気も落ちます。

ですから、生徒さんの志気を上げつつ、入試に向けた学習を進めていかなくてはなりません。

そのあたりの匙加減が難しいところです。

それから、「バランス」という点に関しては、

「定期試験と入試本番向けの学習はどのようにバランスをとればいいか」

というのが、ご父兄としては気にかかるかもしれません。

実のところ、これは受験関係者にとって、悩ましい問題です。

そもそも定期試験と入試では、性格が違います。

定期試験は、「ウチの生徒は学校で教えたことをどのくらい覚えているか」を、学校の先生がチェックするためのものです。

ですから、問われる範囲は、入試に比べると「狭い」です。

一方、入試は違います。

入試は、「ウチの学校に入りたいという生徒を選抜・選別すること」が目的です。

よって、問われる範囲は定期試験に比べるとだだっ広いです。

(次回に続きます)

「菊池特訓塾は入試に合わせる」の意味 その3 2023/06/19

(前回の続きです)

そんなわけで、いわゆる大手進学塾は基本的に、入試本番を意識した学習をしています。

「定期試験はいい得点ができて当たり前!

合否の決まるのは入試!」

ということで、進学塾の授業は組み立てられています。

そして、範囲が広い入試を意識していれば、範囲が入試に比べて狭い定期試験は、ある程度は何とかなります。

ただ、入試に比べて、定期試験のほうが、細かいところを問われます。

ですから、

「入試本番に向けた学習と定期試験に向けた学習、どうバランスを取っていくか」

は、受験関係者にとって、悩ましい課題です。

さらに、定期試験の場合、その成績・結果は、1年に3~4回出ます。

入試本番は、学校卒業時1回きりです。

ということは、入試本番に比べて、定期試験の結果は、ご父兄の目につきやすいわけです。

そうなると、定期試験の結果は、塾の経営に関わってきます。

かといって、定期試験の結果だけがよくて、入試本番の結果がよくなければ、これまた塾の台所事情に直結します。

よい結果を出しているところに、人が集まるのは、物の道理だからです。

逆に結果が悪いとなれば、塾から生徒さんは離れていきます。

儲かることなら、塾はやれます。

儲からないことなら、塾はできません。

結局、そこに行きつくようです。

中学英語の指導 大手塾と菊池特訓塾を比べてみます その1 2023/06/20

今日は、中学英語の指導について述べます。

中学での英語は、2年前からかなりハードになっています。

それは、当コラムでも何度か書いてきたとおりです。

また、英語は「できる生徒さん」「とことん苦手な生徒さん」の差が以前に比べても大きくなっています。

そのため、塾としては、これまで以上に神経をとがらせながら、英語の指導に当たっています。

中学英語を指導するとき、多くの塾はテキスト・指導が大きく分けて2本立てになっています。

〇教科書の内容に沿ったテキスト・指導

→主に定期試験向け

〇教科書の内容を超えたテキスト・指導

→主に模試・入試向け

大手進学塾さんでは、「教科書の内容を超えたテキスト・指導」に主軸を置いています。

時期や学年にもよりますが、わたしの見聞する限り、平均すると

・模試・入試向け 7~8割程度

・定期試験向け 2~3割程度

くらいです。

一方、我が特訓塾は、

・模試・入試向け 4割程度

・定期試験向け 6割程度

といったところでしょうか。

もちろん、これは時期や学年によって、数字は変動します。

「模試・入試向け」「定期試験向け」の学習・演習割合をどのようにするか、実のところ、非常に悩ましいです。

中学での英語が難しくなってしまった今、特にそう感じます。

(次回に続きます)

中学英語の指導 大手塾と菊池特訓塾を比べてみます その2 2023/06/21

(前回の続きです)

前回のコラムで、英語の試験においては、塾の指導が、「模試・入試向け」「定期試験向け」の2本立てになっていると述べました。

なぜそうなっているか。

模試・入試の問題と、定期試験の問題とでは、内容が違うからです。

英語の定期試験で、長文読解問題は「教科書で扱ったものが基本」です。

ですから、長文読解に出てくる英文は、教科書・授業で扱ったものです。

もっとも、例外は多少あります。

一方、模試・入試の英文は、「教科書で扱わないものが基本」です。

つまり、試験のとき、初めて見る英文が出てきます。

この点、国語も同じです。

それゆえ、受験指導としては、先ほど述べた2本立てになります。

そして、進学塾となれば、「模試・入試向け」対策のほうが、「定期試験向け」対策より、時間をかけて行われます。

わたしも、当初は「模試・入試向け」対策のほうに時間を割く予定でした。

しかし、それはやめました。

このところ、中学で扱う英語が、以前に比べて、難しくなってしまったためです。

加えて、学ぶ単語も随分と多くなりました。

そういうことを考えると、「以前は定期試験向けと思われていたものを、もう少ししっかりやることが、すなわち模試・入試対策にもなる」と考えるに至りました。

(次回に続きます)

中学英語の指導 大手塾と菊池特訓塾を比べてみます その3 2023/06/22

(前回の続きです)

菊池特訓塾は、「上位公立高校受験」を目標とします。

それゆえ、英語の指導で「模試・入試向け」「定期試験向け」のバランスをどうとるのかが、大切になってきます。

ことにも、最近、中学の英語の教科書では、以前に比べると、次のようになっています。

・英単語・英熟語の数が多くなっている

・英文の量が多くなっている

・英文が長くなっている

もし、中学生のお子さんがいらっしゃるご父兄なら、いま学校で使っている英語の教科書を手にとって、中身をご覧になってください。

「なんだか、自分が中学生だったころに比べると、中身が随分と難しくなっているような気がする」

そうお感じになったかもしれません。

それは、気のせいではなく、お上の意向でそうなりました。

ですから、英語においては、「定期試験向け」の対策を粗末に扱ってしまっては、まずいと考えるようになりました。

特に中3の英語には、わたしが高校で習った単語・文法事項が随分と出てきています。

要は、高校からの前倒しが行われたわけです。

文法事項の前倒しは、まあ何とかなります。

が、単語となると...

単語は覚えなくてはなりません。

のちのち、高校でもこうした単語は学習するにしても、今のうちにやれるだけやっておいて損はありません。

中学で2年前に英語が難しくなったことで、塾の指導も変わることを迫られています。

高校オープンキャンパス 親子で行く場合の注意点 その1 2023/06/23

7月以降、オープンキャンパスが実施されます。

各学校からは、すでに案内が出ています。

今年度の公立高校のオープンキャンパスは、県教委より発表されています。

今回のコラムでは、話題を高校のオープンキャンパスに絞ります。

さて、高校のオープンキャンパスに行くとなった場合、次の2通りが考えられます。

・親子で

・子供が友達同士で

中学のオープンキャンパスは、ほぼほぼ「親子で」です。

大学のそれとなると、子供ひとりで、あるいは学校単位でオープンキャンパスへ、という例もあります。

親子でオープンキャンパスへ行くとなると、今後の進路を巡って、親子間での考え方の違いが表面化し、「すわ! 大炎上」となる可能性もなしとしません。

このようにならないように、ご父兄が子供さんとオープンキャンパスへ赴くときの留意点を記してみることにします。

1.親の考えを押し付けない

たぶん、この点については、ご父兄も頭ではよく分かっていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。

とはいっても、やはり口が先に出てしまうことがあります。

例えばこんなときです。

子供さんが煮え切らない姿勢だった...

そもそも考えらしいものを持っていない...

ただ、何だかんだで、子供さんは周りが進路を決めだすと、

「オレ・ワタシもそろそろ...」

と感じていくようになります。

(次回に続きます)

高校オープンキャンパス 親子で行く場合の注意点 その2 2023/06/24

(前回の続きです)

2.「行きたくない学校」「行けない学校」をハッキリさせる

前回のコラムで、子供が高校進学に対して、煮え切らない姿勢だったり、考えらしいものを持っていない場合について述べました。

こういう姿勢の子供は、成績がイマイチというケースが多いです。

つまり勉強に関心が薄い子供です。

では、トップ層ではどうか。

実は、この層にも一定数、志望がハッキリしないケースがあります。

わたしが担当した生徒さんの中にもいました。

成績はずば抜けているのに、どこの高校に行きたいか、どうもハッキリしないのです。

行きたい高校が特になかったようでした。

そういう状態でも、成績は落ちることなく、トップ層にいるというのは、すばらしいのですが。

当然のことながら、ご父兄も歯がゆく感じていらっしゃるようでした。

トップ層にいる子供でも、特に行きたい高校があるわけではない場合があります。

学習苦手という子供であれば、そういうタイプが多くなるのも、自然と言えます。

そうしたときにどうするか...

オープンキャンパスでは、「行きたくない学校」「行けない学校」をハッキリさせるのがいいと思います。

言い換えると、子供に「消去法の機会を与える」ことです。

(次回に続きます)

高校オープンキャンパス 親子で行く場合の注意点 その3 2023/06/25

(前回の続きです)

「行きたくない高校」「行けない高校」をハッキリさせるという「消去法選択」は、最もよい方法というわけではありません。

一番いいのは、「行きたい高校がハッキリしている」ことです。

行きたい高校がはっきりしていれば、高校でも学習への志気が保たれる確率が高いです。

ただ、世の中、ベストな選択ばかりができるわけではありません。

そこで登場するのが、「行きたくない高校」「行けない高校」を選択肢から外すやり方です。

「行けない高校」というのは、学力的に無理だとか、通学に時間がかかりすぎるとか、そういった高校です。

消去法で選ぶとなった場合、トップ層は「行きたくない高校」をカットして進路を決定する場合が多かったです。

勉強苦手層の生徒さんとなると、「行けない高校」をカットして、最終的に通学の負担のより軽い高校を選ぶ場合が多かったです。

そして、何だかんだで、

「この生徒さんなら、だいたいこの高校だろうな」

というところに落ち着くのがほとんどでした。

ですから、実のところ、高校の選択肢というのは、多いように見えて、見かけより多くないようです。

「どこに行くか迷う」

「行きたい高校がない」

こういうケースは、選択肢が見えにくいせいなのかもしれません。

九九の苦手な小泉今日子さん ~受験関係者から見た場合~ その1 2023/06/26

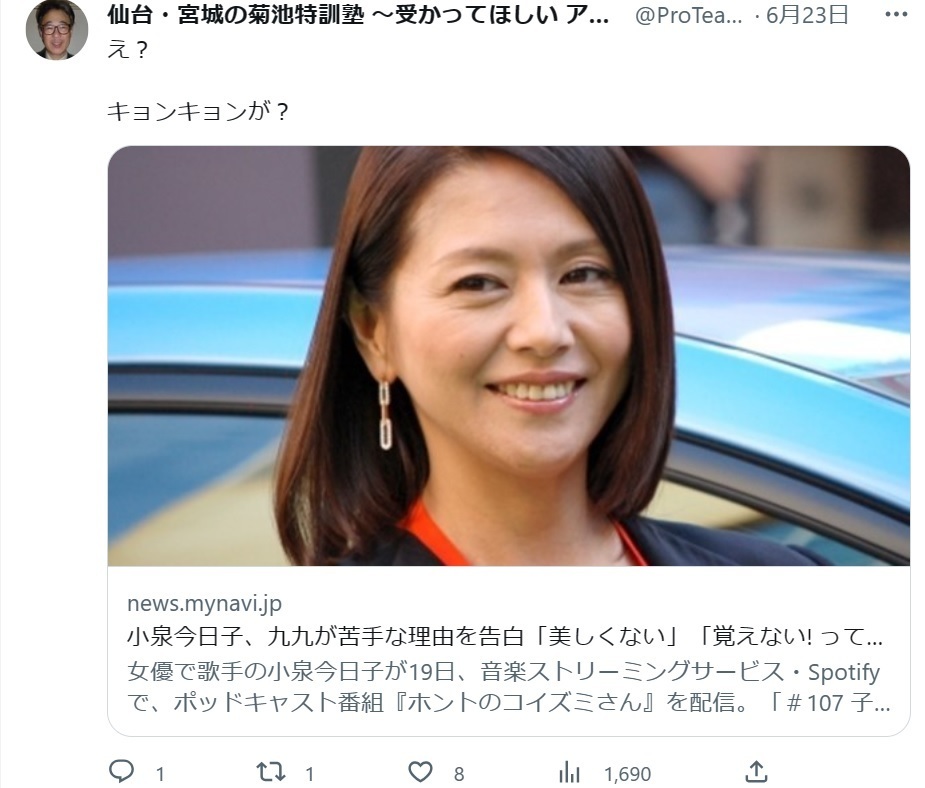

今回のコラムは、小泉今日子さんについてです。

小泉さんと言えば、わたしが今の生徒さんのころに歌手デビューして以来、多方面で活躍しています。

そんな彼女は、九九をきちんと言えないのだそうです。

ネット記事で、それを見かけました。

それに関するツイートがこちらです。

リンクはこちらに貼っておきます。

この記事を見たとき、わたしの受けた第一印象としては、

「九九がきちんと言えないなんて、自分から言わなきゃ周りの人たちは気づきもしないだろうに...

これを世間様に向けていっちゃう当たり、キョンキョンらしいな」

彼女は80年代アイドルの一員です。

こういうところ、同じ80年代アイドルの一人で、わたしが夢中になっていた河合奈保子さんとは、性格が随分と違います。

いま見ても、河合奈保子さんはすばらしいです~~~

失礼しました。

閑話休題。

話題は、小泉今日子さんの九九の話でした...

ご父兄にしてみると、

「九九がきちんと言えないなんて、かなりアレだ」

と、お感じになるのではないでしょうか。

わたしも同様です。

わたしが家庭教師をやっていたころ、中3女子で、九九がきちんと言えない生徒さんが一人だけいました。

学習障害という感じでした。

学習障害、あるいは学習障害と思われる生徒さんは随分と指導した中で、九九の言えなかったのは彼女だけでした。

(次回に続きます)

九九の苦手な小泉今日子さん ~受験関係者から見た場合~ その2 2023/06/27

(前回の続きです)

小泉今日子さんの語った内容を見ると、好きなこと・関心のあることは覚えることができているようです。

彼女は寿限無のような話を覚えることができると言っています。

実のところ、「単なる暗記」という点で、寿限無も九九も大きく変わりはありません。

九九が覚えられないというのは、

「興味・関心が湧かないので覚えません」

ということなのでしょう。

小泉さんほどのスターになれば、いまさら九九を覚えていなくても、生活に困ることはないはずです。

彼女のように「売り」のある人であれば、

「九九は自分の感性に合わないから覚えない」

ということもOKです。

ただ、小泉さんのような「売り」のない人、つまりわたしを含めた圧倒的多数にとって、九九は学歴や社会生活に関わってきます。

九九が完全でなければ、その後の数学はできませんから。

この件について、コメントの多くは

「九九が覚えられないのを、『感性と合わない』とか理屈をつけてごまかしている」

といったようなものでした。

わたしは、これらのコメントとちょっと違うように感じています。

小泉さんのこれまでの言動・行動からして、ごまかすとかいうことでなく、真意は彼女の発言通りだったのでしょう。

(次回に続きます)

九九の苦手な小泉今日子さん ~受験関係者から見た場合~ その3 2023/06/28

(前回の続きです)

小泉今日子さんのインタビューの中で、わたしが関心を持ったくだりがもう一つあります。

それはこの部分です。

「親もあんまりそういうことで怒らなかったので、そのまま放置されて。

いまだに(九九が)言えないです。

言う気がない」

とキッパリ断言した。

小泉さんの親御さんというのは、子供のお勉強には関心の薄いタイプだったことが読み取れます。

わたしは娘が小さいころ、娘の九九の習得のため、いろんなことをやりました。

一緒に九九を唱える...

九九のビデオを見せる...

お手洗いに九九表を貼りだす...

たぶん、当コラムをお読みのご父兄も、同じような経験がおありなのではないでしょうか。

小泉さんの親御さんは、どうやらそういうことに、あまり関心を持たないタイプのようです。

彼女は、芸能の世界でスターになれました。

それゆえ、

「九九はいまだに言えない。言う気がない」

ということで通せるわけです。

九九が言えないことで、彼女は特に困ることもないし、困ることもなかったでしょう。

ただ、わたしを含む大多数の人にとって、せめて子供が九九を覚えて義務教育を終えたほうがいいのではないかと考えます。

たぶん、本欄をお読みのご父兄の大多数は、そのようにお感じなのではないでしょうか。

中学数学の計算ミス マイナス記号に注意! その1 2023/06/29

これまで当コラムは、数学の計算ミスを幾度となく扱ってきました。

こんなことを書いているわたしも、現役学生の頃、ミスがないようにしつつも、ミスしてしまうときがありました。

今回は、中学数学の計算ミスについて、特にマイナス記号に焦点を当ててみます。

さて、これまで生徒さんを指導してきて、彼らが計算ミスをする原因は、次の通りです。

・計算演習の量が足りていない

・計算のルールが身についていない

・計算を乱雑に書く。あるいは端折る。

だいたいこれらが、骨がらみになっています。

この中で、最大の原因は演習不足です。

公立中学で平均点の取れない生徒さんは、軒並みこれが原因です。

ただ、そうは言っても、演習不足が一朝一夕に解消されるはずはありません。

そこで、これまでより、1問でもミスを減らすように、ということで、焦点を当てたいのが、マイナス記号です。

マイナス記号は「-」という記号です。

プラス記号は「+」です。

マイナス記号はプラス記号より画数が1つ少ないです。

ゆえに、「イコール記号=」と紛れてしまうことがよくあります。

例えば、途中式で、

=-5×(-2+3)

と書いていて、「=-5」のマイナス記号を読み飛ばし、「=5」と読んで次の式に行ってしまうパターンです。

(次回に続きます)

中学数学の計算ミス マイナス記号に注意! その2 2023/06/30

(前回の続きです)

前回のコラムで、マイナス記号がイコール記号と紛れやすいと述べました。

ですから、わたしは

「イコールは小さめに書く。

マイナスは少し大きめに書く」

という風に指導しています。

そうすることで、1問でも計算ミスが防げればいいと考えています。

それから、このマイナス記号については、トップ層も「読み飛ばし」「イコール記号との紛れ」があります。

それは中学受験を経てきた中1生のトップ層も例外ではありません。

というのも、中学受験では、

-5+3=-2

のように、マイナスが答えになるものは出てこないからです。

公文で計算力をガチガチに鍛えてきた生徒さんを除くと、「マイナス記号の読み飛ばし」は発生します。

もちろん、トップ層はさすがに間違いの頻度は低いです。

が、100%間違いなしかと言えば、やはり間違いはあります。

さらにそれ以上に大切なのが、「マイナスは計算ミスの大きな原因になり得る」ことをしっかり自覚することです。

同じような計算ミスを、同じように繰り返す生徒さんは、相当多数です。

さすがにトップ層になるといませんが。

平均点の取れない生徒さんは、軒並みこれに当てはまります。

ですから、逆に言えば、ほんの少し意識することで、計算ミスによる失点は防げます。

なかなか分かってもらえませんが...

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日