〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

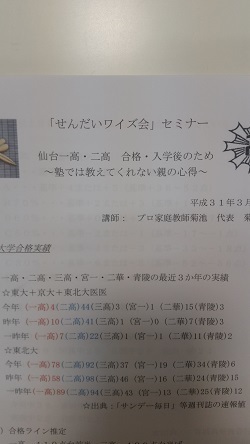

受験セミナー「仙台一高・二高合格・入学後のために 塾では教えてくれない親の心得」開催レポート 2019/04/01

先月30日に、仙台市内にあるエルパーク仙台で、標題のセミナーを開催しました。

お集まりいただいたのは、11名です。

受験シーズンが一段落し、新たなスタートということで、この時期の開催となりました。

テーマは一高・二高に絞りました。

講演した内容は、県内の主要高校と比較した一高・二高の大学合格実績、上手な塾の活用法、合格後の親の心得です。

特に、わたしのほうで時間を割いたのが、「合格後の親の心得」です。

大概、受験関係者が行う「合格後の心得」というと、大学受験を目指してどうなるのか、ということです。

これはもちろん大事なことではあります。

が、これ以外にも、実は重要なことがたくさんあります。

例えば、

合格後、授業が始まるまで、どのような課題が出るか.....

運動会や硬式野球定期戦の応援練習がどのようになっているか.....

などです。

こうした情報は、実際に身を置いた者でないと実感として語りにくいところがあります。

そして、この学校行事をいかに乗り切っていくかが、スタートダッシュのカギとなります。

そのため、重点的に解説しました。

また、今回は全体への講演終了後、個別相談会を行いました。

3名の枠を取ったところ、おかげさまで全枠完売でした。

参加したご父兄は、大変熱心です。

一生懸命にわたしの話を聴こうとする様子がこちらにも伝わってきました。

今回も前回に引き続きセミナーをプロデュースしてくださいました、せんだいワイズ会の皆様には、深く御礼申し上げます。

成績の上がらない人に最も欠けていることとは? その1 2019/04/02

わたしは「勉強を教える」のではなく、「成績を上げる」ことを念頭に置いて指導をしています。

しかし、残念ながら、なかなか成績が上がっていかない生徒さんがいることも事実です。

わたしとしても、いろいろ策は講じていますが、しばしば自らの無力さを感じています。

ご父兄としても成果が上がらないのは、歯がゆいに違いありません。

今回のコラムでは、指導をしていて「これではなかなか成果が出ないな〜」と感じるのはどういうときか、3点記すことにいたします。

第一点目として、「生徒さんの能力の限界」というのがあります。

当然の話ですが、人それぞれ能力は違います。

能力以上のことは絶対にできません。

能力以上に成績は上がりません。

東大理Ⅲに合格した人と全く同じ勉強をやったところで、わたしを含めてほとんどの人は受かりません。

なぜなら、「能力の限界」があるからです。

わたしの見る限り、最上・下位層に属して、「いくら努力しても、成績がなかなか上向かない.....」という人はこれに当たります。

世の中には「黙っていてもできる人」がいます。

その逆の人もいます。

努力すれば、理論上100%の力を発揮することができます。

しかし「100%の力」とは、「その人が持っている100%の力」ということです。

これは冷酷かつ厳然たる事実です。

「成績が上がらない.....」という人は、まずこの点を認めなくてはならないと感じます。

さはさりながら、生徒さんの中で、ここまで自分の限界に挑戦している人は、極めて少数です。

(次回に続きます)

成績の上がらない人に最も欠けていることとは? その2 2019/04/03

(前回の続きです)

第2点目として、「過去が足を引っ張っている」というケースです。

これは、数学・英語といった教科でそうした傾向があります。

数学は、前の学年までのことをきちんと理解していなくてはなりません。

例えば、小5や小6で学ぶ算数に抜けている箇所があれば、どうなるでしょうか。

中学校になっても、そこを埋めない限り、永遠に点数は取れません。

10%割引、毎分5mで移動する、「砂糖と塩を5:1の割合で混ぜる」.....

といったような問題をしっかり理解できていない小学生は非常に多いです。

その結果、これを使う数学の問題を解くときには、得点確保が難しくなります。

英語にしても、同様です。

中1で習う単語や文法をしっかり覚えていなければ、中3からいくら頑張っても、取れる点数は限られてきます。

特に家庭教師という指導体制をとっていると、そうした生徒さんにはかなりの確率で出会います。

そうなると、次から次へとやってくる「新しいこと」に対処するには、「過去の積み残し」を何とかしない限り限界があります。

これについては、今さら改めて述べるまでもないのかもしれません。

が、ご父兄のほうも、生徒さんのほうも、意外と理解していない場合が多いのです。

学年が進めば進むほど、「過去の積み残し」への対応は難しくなります。

歯の治療でも、虫歯の進行度合いが大きくなければ、対応は比較的容易です。

しかし、さんざんこじらせてしまえば、治療に時間と手間がかかります。

学校の学習もそれと同じです。

(次回に続きます)

成績の上がらない人に最も欠けていることとは? その3 2019/04/04

(前回の続きです)

前々回および前回のコラムでは、成績の上がらない理由として、「本人の能力の限界」「過去の積み残し」の2点を挙げました。

この二つは、「現時点で一念発起して頑張っても成果が出にくい」場合です。

ただ、「過去の積み残し」がいくら多くとも、ほとんどは、改善の余地があります。

では、成績の上向いていかない人に多く見られるものとして、わたしが考える最大のものは「自分の成績に大きな不満がない」ことです。

言い換えると、成績が上がらない人に最も欠けているのは、「自分の成績への不満」です。

空腹でどうしようもなければ、なんとかして「食べよう」とします。

そして、そういう状態で料理を食べれば、かなりおいしく感じます。

逆に、満腹であれば、どんなにおいしい料理であろうと、それ以上食べようとは思いません。

それに例えると、わたしのような受験関係者は、おいしい料理の提供は可能です。

しかし、生徒さんのほうで空腹を感じて食べようとしない限り、どうにもなりません。

自分の成績に不満があれば、それを克服しようと、自分なりに努力していくものです。

ですから、わたしが目指しているのは、「生徒さんがいかに自分の成績に不満を感じてもらうか」です。

youtubeにアップした合格発表の動画を見せる.....

高校の文化祭を見てみるよう、呼びかける.....

これらすべては、「自分の成績に不満を感じてもらう」ためです。

この不満が強ければ強いほど成績アップには好都合です。

学習環境うんぬんは、二の次、三の次です。

偉そうなことを書きましたが、この点、わたしも苦慮しています。

受験関係者にとって、永遠の課題です。

「動画で雨か嵐か」 〜英語で平均点が取れない中学生へ 英単語の覚え方〜 2019/04/03

動画がきちんと表示されない場合はこちらから

家庭教師から見た個別指導塾の指導料と選び方 その1 2019/04/05

世のご父兄の頭を悩ますのは、星の数ほどある受験関係者のうち、どこの誰にお世話になるのが最も子息のためになるのか、ということでしょう。

今回のコラムでは、受験関係者のうち、個別指導塾に焦点を当ててみます。

ご父兄が学生時代を過ごしたときと比べて、「個別指導塾」というのが非常に増えています。

個別指導塾をどう選ぶかは、各人各様です。

今回は、個別指導塾の指導料を中心に据え、その点からどういう選択の方法があるのかを述べてみます。

以下は、家庭教師という指導体制をとっている者からの観点です。

基本的に指導料は、講師1名に対して、生徒が何名いるかで決まってきます。

生徒の数が多ければ、それだけ指導料は安くて済みます。

最も値段の張るのは、講師1名に対して、生徒1名という場合です。

これは家庭教師の指導と同じです。

家庭教師派遣会社がそのような形態で教室を運営しています。

多くの個別指導塾は、講師1名に対して、生徒複数名となっています。

指導料としては、担当する生徒の数が多ければ多いほど、安くなります。

指導料の決め方として、これは理にかなったものです。

ただ問題なのは、いかに学校の試験で結果が出るかということです。

ご父兄としては、指導料は安いに越したことはありません。

一方で、安ければ、講師の目が届きづらくなります。

となれば、ご父兄が望むような結果は出にくくなります。

「料金と結果のバランス」が那辺にあるのか、ご父兄としては大きな関心事となります。

(次回に続きます)

家庭教師から見た個別指導塾の指導料と選び方 その2 2019/04/06

(前回の続きです)

個別指導において、講師1名に対して、生徒は何名がいいのか。

「生徒が複数名」ということであれば、「講師1名に対して、生徒2名」が最善に近いのではないかと考えます。

これは、わたしの経験によるものです。

「講師1名:生徒3名」だと、経験上かなりきついです。

例えば、講師1名に対して、「生徒A:小5中学受験」「生徒B:中2の数英」「生徒C:高1英語の赤点対策」というようなことを同時にきちんと目配りできるとしたら、かなりの超人です。

指導に際しては、指導時間内のことだけを考えるのであれば、まだ楽です。

しかし、個別指導は、前回までの進み具合や次回までの課題の擦り合わせも個々に行わなくてはなりません。

生徒3名が同じ単元、同じくらいのレベルであれば、これは可能です。

実際、わたしもこの方式での指導経験があります。

講師1名に対して、4名以上となると、これは「自立型個別指導」になってしまいます。

わたしが夏・冬に行う学習会は、「講師1名に対して、生徒6名」です。

1時間を一区切りにして、10分刻みで生徒さんを1名ずつ回ります。

60分で「1回転」です。

「自立型個別指導」であれば、6名の生徒さんというのは、わたしの「体に合った」人数です。

以上より言えることは、ご父兄が個別指導塾を選ぶにあたり、「講師1名に対して、生徒は何名になっているか」ということをしっかり把握しておく必要があります。

わたしの意見では、「講師1:生徒2」が妥当です。

(次回に続きます)

家庭教師から見た個別指導塾の指導料と選び方 その3 2019/04/07

(前回の続きです)

指導料のことで留意する必要があるのは、「長期休暇の際の講習費用」です。

これは、春休みに行われる春期講習などがそれに当たります。

こちらの費用は、通常月の指導料にプラスされます。

この費用がいくらになるかは、子息の志望校、現状の成績、不得意科目などによって、様々です。

しかしながら、「概算でこのくらい」「平均するとこのくらい」というものは存在します。

良心的な塾であれば、入塾の段階でそれがいくらになるのか、教えてくれるはずです。

いろんな理由をつけて口ごもるようであれば、入塾後に費用が青天井になることを覚悟しておいたほうがいいです。

一説には、夏休み期間中の講習費用として、50万というプランを提示するという塾もあったそうです。

ご父兄自身が納得できればいいですが、「聞いてないよ〜」とならないようにしたいものです。

業態は変わりますが、家庭教師の場合、いくら何でも50万にはなりません。

家庭教師派遣会社は、この追加指導に関して、それほど熱心に勧めてくるところは多くありません。

「増やしてみませんか?」的な案内が担当からさらっと行くというところが多いです。

ただ、某社だけは、長期休暇の前に、講師を集めて「しっかり取ってこい!」という「講習」をやっていました。

そこは、追加指導を「短期」といっていました。

わたしの場合でも、春休みなどの長期休暇に入る前、一斉メールで追加指導の案内をご父兄に1回送信するだけです。

以上は、個別指導塾の「指導料」に絞った見方です。

もちろん選ぶ要素はそれだけではありませんが、やはり「おカネは大事」です。

なぜ彼らは計算ミスをするのか 〜ミスに対する学生と社会人との違い〜 その1 2019/04/08

数学における計算ミス....

これは数学において永遠の課題です。

かくいうわたしも、現役学生のころ、計算が得意だったわけではありません。

というより、計算ミスをしないよういつもビクビクしていました。

わたしが数学という科目に、今一つ溶け込めなかったのは、この計算が原因の一つです。

まあ、自身の貧困なる数学力のこともありますが.....

計算ミスについては、このコラムでも何度か取り上げてきました。

多くの場合、生徒さんの計算ミスは、単なる「凡ミス」「ケアレスミス」ではないことも、たびたび記してきました。

今回取り上げるのは、彼ら、特に平均点が取れない小中学生に関する計算ミスです。

彼らの計算に取り組む姿勢を見ていて、このたび、ふと気づいたことがありました。

そこで今回、コラムで取り上げることにします。

まず、彼らは同じようなパターンで計算ミスを何度も、何度も、何度も、何度も.....繰り返します。

同じところを全く同じようにです。

これから得られる結論というのは、「慎重に計算しなさい」と言ったところで、彼らはその姿勢を改めることはないということです。

もちろん、彼らは計算力そのものが高いわけではありません。

理解不足ゆえの間違いも多いです。

これは、ある意味仕方がないと感じています。

わたしが問題にしたいのは、間違いを正そうとしない彼らの姿勢です。

その理由はなぜなのか、何名の生徒さんから、彼らの計算に対する姿勢について、深く突っ込んで話を聴いてみました。

(次回に続きます)

なぜ彼らは計算ミスをするのか 〜ミスに対する学生と社会人との違い〜 その2 2019/04/09

(前回の続きです)

計算ミスをよくする生徒さんは、次のように語っていました。

.....自分は計算をするとき、「計算ミスをするかもしれない」と考えて解いてはいない。「計算ミスをする」という考え方はない。

.....正解すればラッキーって思う。間違っても特に何も感じない。あまり関心がない。

.....速く解かなくちゃと思う。解かないと当たらないから。自分は計算が速くないので、焦ってしまう。

「計算が速くないので焦る」という生徒さんは、改善の余地があります。

確かに答案に何も書かなければ点はもらえません。

「何も書かないよりは、取りあえず答案を可能な限り埋めておいたほうがいい。そうすれば、いくらかでも点になるかも.....」と考えている様子が伝わってきます。

一方、「計算ミスをする発想はない」「間違っても特に何も感じない」と言われてしまうと、手の施しようがないようにも感じます。

そのまま放置しておくほかないのかとも思います。

そこまでして無理に計算ミスをなくそうとする必要もないのかもしれません。

しかし、彼らは「当たればラッキー」と感じるといっています。

「当たっても当たらなくても何も感じない」とは語っていません。

彼らの心に刺さるような言い方はないものか.....

そこで、次のように彼らに語り掛けることでした。

(次回に続きます)

なぜ彼らは計算ミスをするのか 〜ミスに対する学生と社会人との違い〜 その3 2019/04/10

(前回の続きです)

彼らは、「計算ミスは許される」と考えています。

ミスをすれば、点数は取れませんが、「ああ、点数、取れなかったね」で、それっきりです。

では、彼らに「計算ミスは許されないもの」と伝えてみるのはどうか.....

そう考えたのが、わたしの以下の語りです。

.....あの〜、今、聞いていましたが、結局、計算ミスに限らずなんですが、ミスって許されるものだと思うでしょ。

でも、これって、学校にいるうちだけなんです。

学校にいるときには、いくら間違っても、点数が下がるだけです。

人によっては、全然何とも思いません。

でも、大人になって、社会に出ると、基本的にミスって許されないものなんです。

100%間違いなくやって「当たり前」なんです。

もちろん、大人もミスはしますよ。

人間ですから。

でも、仕事をするようになると、そのミスは必ず責任を取らなくてはなりません。

責任の取り方もいろいろですよ。

軽いものなら、「すみません」って、頭を下げれば済みます。

でも、本人には自覚がなくて、軽いミスをしたつもりでも、場合によっては、大クレームになることもあるんですよ。

わたしもそういう経験があります。

いつだったか、お客さんで「敏昭」っていう名前を、「俊昭」って書いてしまったことがありました。

それが大騒ぎになって、上司と一緒にお菓子を持って、謝りに行ったことがあります。

それって、別の会社の担当が名前を勘違いしていて、こちらのほうは悪くないんです。

でも、謝りに行かなくちゃならなかったんです。

こういうこともあるんですよ。

(次回に続きます)

なぜ彼らは計算ミスをするのか 〜ミスに対する学生と社会人との違い〜 その4 2019/04/11

(前回の続きです)

.....だから、わたしもミスはないようにしてます。

指導料のメールを送るときも、わたしは2回チェックするようにしています。

それでも間違うときは間違います。

ミスって、笑って許してもらえるときもあれば、そうでないときもあります。

ただ、考えてみれば分かりますが、ミスばっかりしてたら、信用なくしちゃいますよね。

そういう人は会社では、「使い物にならない」って判断されちゃうんです。

会社の社長さんにしてみれば、ミスばっかりしてる人に、給料、払いたいと思わないでしょ。

生徒さん: 確かに.....

.....それから、あなたにしても、ミスばっかりしている人に、仕事を頼みたいと考えないでしょ。

仮に、わたしがしょちゅうミスばっかりしてたら、「この先生、大丈夫?」って思っちゃうでしょ。

大人にとって、ミスって、そういうものなんです。

学生のときは、いま言ったようなことはないかもしれません。

でも、大事なのは、「ミスを少なくするにはどうすればいいのか」っていうことですよ。

大人になると、「ミスをなくすにはどうすればいいか」なんて、誰も教えてくれません。

大人のミスと、学生の計算ミスは同じにならないかもしれません。

でも、「ミスを少なくするにはどうすればいいか」っていうところは、同じです。

計算って、ミスしやすいんです。

だから、慎重にやらなくちゃならないんです。

こういうと、生徒さんたちの顔が、今までとは違った面持ちになっていくのがよく分かりました。

一応、それなりに効果はあったようでした。

定着は難しいですが、繰り返していくようにします。

これが点数アップの一里塚となるために!

「動画で雨か嵐か」 〜新高1生へ 学校に早くなれるコツ〜 2019/04/10

動画がきちんと表示されない場合はこちらから

仙台二高 男子校のDNAは変わらず 〜宮一・二華との比較〜 その1 2019/04/12

二高の新入生は、応援団入団式を経て、応援練習に励んでいることと思います。

また、運動会へ向けて、体育ではマスゲームの練習もしていくはずです。

ただでさえ、慣れない学校生活で疲れるというのに、応援練習+マスゲームというのは、かなりハードに感じるはずです。

入学前は、「二高=勉強ばかりしている人たち」というイメージがあったかもしれません。

が、必ずしもそういう面だけがあるわけではないことを認識できたのではないでしょうか?

聞くところによりますと、応援練習は現在、日に2回行われているそうです。

わたしが現役学生のころは、朝・昼・放課後と日に3回でした。

また、今は入学のとき、応援歌のCDが配付され、「予習」できるようになっています。

わたしのころには、CDはありませんでした。

応援団幹部から口移しで教えられたことを、大きな声で繰り返し歌うという練習方法でした。

ただ、運動会のマスゲームは、春でなく、秋にありました。

そうした意味で、ちょっと体力的にキツくはなってきているのかな、とも感じます。

新入生のこうした「通過儀礼」は、細かいところがちょっとずつ変わってきたとしても、基本形には変化がないようです。

男子はともかく、女子にはちょっとキツいかもしれないというのが、わたしの正直な感想です。

(次回に続きます)

仙台二高 男子校のDNAは変わらず 〜宮一・二華との比較〜 その2 2019/04/13

(前回の続きです)

こうした「伝統」が続いているのには、賛否両論あるでしょう。

わたしの現役学生のころですら、一部の父兄には「勉強をしないで、応援練習をやっている」的な不満があったように聞きます。

昭和バリバリの頃ですらそうです。

今も一部には不満や改善を望む声があることでしょう。

一方で、わたしが見聞きしている限りでは、女子も「大変ながらも楽しんでいる」人が多いようです。

もちろん、そうした人がすべてではないことは十分に承知しています。

ただ、ここで留意すべきは、二高の歩んできた伝統です。

今の生徒さんや、あるいは仙台に住み始めてから10年未満というご父兄にとって、二高は、どこにでもありそうな男女共学の公立高校です。

しかし、多くの方がご存知かもしれませんが、二高は創立以来、男子校でした。

共学になったのが、平成19(2007)年です。

よって、共学としての歴史はわずかに12年しかありません。

それゆえ、学校の諸行事は、もともと女子がいるという前提の下で組まれたものではありませんでした。

この点、宮城一高や二華高とは一線を画します。

だいたい、学校の行事というのは、基本的に「前年踏襲」です。

となれば、学校の行事において、女子がいることで多少の配慮はあるにせよ、男子校としてのDNAは脈々と続いていると言えます。

(次回に続きます)

仙台二高 男子校のDNAは変わらず 〜宮一・二華との比較〜 その3 2019/04/14

(前回の続きです)

それと比較して、宮一・二女は、それぞれその前身を「宮城一女」「宮城二女」と言いました。

長く宮城県民をやっている人にとっては、「一女」「二女」のほうがなじみがあるでしょう。

宮一や二華には、定期戦のようなものはありません。

以前は、一女・二女・三女(現在の三桜高校)で、部活対抗の定期戦をやっていました。

共学化や二華中の設立により、それが行われなくなりました。

宮一では、一女以来の伝統「歌合戦」があります。

二華では、合唱コンクールがあります。

二高にそうした催しはありません。

その代わり、1年生が岩手山登山をします。

わたしが在籍していたころは、栗駒登山でした。

地震の影響でコースが変更されました。

以上を見れば分かるように、宮一・二華は、女子高の伝統を引き継いで「上品」です。

二高はやはり男子校です。

そして「文武両道」ではなく、「文武一道」を掲げ、部活動を重視しています。

今の二高はどうか分かりませんが、昭和華やかなりしころは、体育の教師がやたらと威張っていた風潮にも表れているのかもしれません(笑)

そのように考えると、どうしても二高の学校行事が肌に合わない、(特に女子など)というのなら、そこは避けるのが無難です。

偏差値とか難易度だけで選んでしまうと、ミスマッチが起こりえます。

もちろん、100%満足できる学校は存在しません。

「自分は何を優先させるか」をよく考えて、学校を選んでください。

生徒さんの空腹そして快い疲れ 〜いかに頭を使わせるか〜 その1 2019/04/15

だいたい平日の夕方からは、小学生の指導時間になっています。

その際、特に男子の場合ですと、休憩時間に栄養補給をする生徒さんが多いです。

彼らはわたしが来る前、空腹にならないように、ちょっとしたものを口にしています。

しかし、学習後は、やはりおなかの虫の収まりがつかないようです。

休憩後、彼らが何かしらほおばってくる様子を、わたしは目を細めながら見ています。

その際、彼らが、成長期ゆえに、腹減らしの状態にある様子をほほえましく思う気持ちも、もちろんあります。

それに加えて、自分の行っている指導で、彼らがしっかり頭を使っていることを示す証であるとも考えています。

体を使って運動をすれば、空腹になります。

加えて、頭を使ってもエネルギーを消費します。

わたしが目指している指導は、生徒さんがいかに頭を使うか、という一点にあります。

それゆえ、わたしからする説明は、必要最小限にとどめています。

わたしの説明や教えられることを聞いているだけで、成績が向上することはありません。

「分かった」と納得することと、それを実践し、試験で得点することとは別です。

歌手ならば、聞き手が「ああ、よかった」と感じることができれば、それで目的は達成します。

彼らは、聴衆にいかに感動を与えるかが仕事です。

一方、わたしの指導は「聞いて終わり」ではありません。

それを基に実践しなければならないのです。

わたしの指導をしっかり実践すれば、生徒さんたちは当然、空腹になります。

(次回に続きます)

生徒さんの空腹そして快い疲れ 〜いかに頭を使わせるか〜 その2 2019/04/16

(前回の続きです)

さらに、わたしが目途としているのは、「指導後、彼らが快い疲れを感じる」ことです。

時として、彼らは「エ! もう、時間、そんなにたっちゃったの!」と口にします。

それは彼らが集中して学習に取り組んだ証拠です。

そうした場合、わたしも同じように感じていることが多いです。

わたしが生徒さん宅を出た後、彼らがどのようにしているのかは分かりません。

確実に言えるのは、指導後に食べるものは、おいしく感じるであろうということです。

実はわたしも、ときどき、生徒さん宅を出てから、急に空腹を感じることがあります。

理由は分かりません。

生徒さん宅にいるときには、特に何も感じないのです。

たぶん、緊張の糸がプチンと切れて、「おなか減ったよ〜」と感じるようになるのかもしれません(笑)

特に中学受験の算数の応用問題をやった後、たまにそうなります。

二華や青陵の入試問題は、高校入試より難しい問題の出ることがしばしばです。

実際、中学入試問題の算数には、中3生が習う分野から出題されることもあります。

みやぎ模試や定期試験に出ても「これはちょっと中3生には難しいだろうな〜」と感じることもしばしばです。

それを、小学生が、「算数」の知識だけで解くのです。

彼らも、そしてわたしも空腹にならないわけがありません。

お互いに達成感を感じるのは、いいものです。

「動画で雨か嵐か」 〜小学生 勉強の習慣をつけるには〜 2019/04/17

動画がきちんと表示されない場合はこちら

中学生 定期試験5教科150点未満の人たちの学習法 〜何をどうすればいいのか〜 その1 2019/04/17

中学生の定期試験で5教科150点未満というと、1教科が平均して30点取れないことを意味します。

生徒さん本人にとって、これは、「分からないところが分からない」「何をどうすればいいのかが分からない」という状態です。

家庭教師という指導体制をとっていると、そういう生徒さんはちょくちょく目にします。

彼らがそのように至った理由は、様々です。

今回のコラムでは、「なぜそうなったのか」については触れません。

150点未満という現実を踏まえ、少しでも改善できる方法について、考察していきます。

まず、学習法に関して申せば、「できないところ」ではなく、「できているところ」を中心にやる必要があります。

そして、それにわずかずつ「もう少しでできそうなところ」を加えていくという方法が、最も理にかなっていると考えます。

「問題集を解いていって、分からないところに×を付ける。次回は×のついたところだけをやる」という方法は、150点未満の生徒さんにとって、全く合わない勉強法です。

そのような学習法は、ある一定レベル以上の人には有効です。

しかし、万人に当てはまるわけではありません。

150点未満という生徒さんの場合、今、できていることであっても、試験場で確実にできている保証はありません。

「後で家に帰って、解いたらできた」

「テストでは、勘違いしてしまった。自分にも理由は分からない」

こういう答えがしばしば返ってきます。

であるなら、できているところを繰り返し演習したほうが、効果はあるはずです。

(次回に続きます)

中学生 定期試験5教科150点未満の人たちの学習法 〜何をどうすればいいのか〜 その2 2019/04/18

(前回の続きです)

また、対策としては、できる限り早く受験関係者に任せることが最善です。

受験関係者の端くれであるわたしがこういうことをいうのも、営業トークにしか響かない可能性があります。

そうお感じになる方は、そうお考えになっていただいて結構です。

以下、わたしの申し上げることに耳を傾けてくださるご父兄のみに、焦点を当てて話を進めます。

150点未満という生徒さんが、自助努力で勉強を何とかしようとするのは、限界があります。

もちろん、現状の成績でも、入学できる高校はあります。

しかし、勉強は高校入学後も続きます。

就職するにしても、物を言うのは学校の成績です。

羽生結弦選手や藤井聡太七段のように、特別な才能を持っているというのなら、話は別です。

そういうものがないのであれば、勉強をしておいて邪魔になることはありません。

受験近くになって、あわてて何とかしてくれと言われても、そう簡単に「何とかできる」ものではありません。

学習の成果というのは、いかなる生徒さんであろうと、自分の頭で考え、正答を試験場で答案に書いて初めて誰もが認めるところとなります。

ゆえに、指導者の講義を聞いているだけで、成績は改善しません。

受験関係者が、そうした生徒さんに歩み寄ることはもちろんです。

そして、生徒さんも、指導者のほうに歩み寄ってもらう必要があります。

この点をクリアすれば、受験のスタートラインに立てます。

「早め早めの対策」がここでも求められます。

大いなる反省... 英語「問題文を読まなくてはならない」って、常識?非常識? その1 2019/04/19

先日、ある中学生の英語の指導でこんなことがありました。

(菊池):

今、やってもらったところ、答え合わせをしてみたんですが、正解はyesなのに、noって書いてありますよね。

どうしてここ、noなんですか?

(生徒さん):

あの、問題文のここに They aren'tって書いてあったから、noだと思いました。

(菊池):

ハア、そうなんですね。

じゃあ、この3行、音読して、ついでに訳してもらいますか。

...生徒さん、音読する。和訳もOK

(菊池):

ああ、ちゃんと分かってますね。

ということは、They aren'tって確かに書いてあっても、正解はyesになるでしょ。

問題文、きちんと読んでなかったんですか?

(生徒さん):

読まなかったわけではないんですが、They aren'tってここに書いてあったから、noかな〜って思って

(菊池):

いや、問題、きちんと読んでもらわないと正解は出ませんよね

(生徒さん): (無言)

こういうことは、わたしにとって、何も珍しいことではありません。

むしろ「よくあること」です。

ですから、生徒さんがこういう反応をしても、通常ならば、特段の驚きもないし、コラムで扱うこともありません。

わたしがビックリしたのが、この生徒さんは、英語で何とか平均点くらいは取れているということです。

そして、さらに驚いたのが、わたしが「問題、きちんと読んでもらわないと正解は出ませんよね」といったときのことです。

生徒さんは「へ〜、そういうものなんだ..... 初めて聞いた」という表情をしていました。

わたしは生徒さんを責めようとは思いませんでした。

むしろ、自分の常識が無残にもかち割られ、自責の念にとらわれていました。

(次回に続きます)

大いなる反省... 英語「問題文を読まなくてはならない」って、常識?非常識? その2 2019/04/20

(前回の続きです)

わたしは、中学生の習熟度を測るとき、「平均点が取れているかどうか」というのを一つの基準にしています。

平均点が取れている生徒さんであれば、まずまず、学年相応の力はあるという風に考えてきました。

わたしにとって、「英語の試験問題に答えるためには、まず長文をしっかり読んで、答える必要がある」というのは「常識」でした。

ですから、中学生で平均点付近が取れているくらいの人であれば、そうした「常識」は当然持ち合わせていると勝手に考えていたのです。

平均点が取れない生徒さんが、英文をろくに読まずに答えを書いても、驚きはありません。

そういう生徒さんの場合は、英語の力が弱く、読みたくても読解する力を持ち合わせていません。

ただ、同じ英語の答えを書くのでも、「問題はきちんと読まないと正解できない」という「常識」があるのとないのとでは、根本的に違います。

わたしにとって、ほんとうに意外だったのは、そういう「常識」を持ち合わせていなくても、平均点付近が取れてしまうということでした。

英語は我々にとって、外国語です。

それゆえ、いくら書いてあることが難しくなくても、英語は読み慣れていません。

だから、ついつい読むのが面倒になってしまいます。

そして、「まあ、ここにこう書いてあるから、答え、こう書いておくか.....」と、読まずに答えてしまう事態になりかねません。

今後、英語の指導の際には、「『問題はきちんと読まないと正解できない』という『常識』を持っているかどうか」を、まずもってチェックして、指導しなくてはと痛切に感じました。

進学塾 高校継続者の注意点 その1 2019/04/21

今春、高校受験を経て高校に入学した人の中には、中学のときに所属していた進学塾にそのまま継続して在籍している人も多いのではないでしょうか。

大手のところですと、中学まで在籍していたところは「卒業」し、同じ系列の別のところに移ったという人もいるかもしれません。

もうすでに、新学期は始まっています。

高校新入生は6月に最初の中間試験を迎えます。

この試験は、今後の高校生活の中で、非常に重要な位置を占めます。

わたしは「第二の高校入試」といっているくらいです。

そんなこともあり、高校継続に関して、留意しておくべき点を述べることにいたします。

その最大のものは、「高校と塾のカリキュラムのミスマッチ」です。

言い換えると、高校で学習していることと、塾で扱う内容が、かけ離れてしまうことです。

公立中学校は、細かいことを言えばキリがありませんが、進度や学習内容は、ほぼ同じです。

ただし、社会に関していうと、A中学では歴史をやっていて、近隣のB中学では地理をやっている、ということはあります。

とはいえ、これらはあくまで義務教育の範囲です。

公立高校の入試を目指すのであれば、中学と塾で扱う内容の違いは、いわば「許容の範囲」です。

一方で、これが高校では学校によって随分と違ってきます。

義務教育ではないので、当然といえば、その通りなのかもしれません。

が、塾の指導を受けるとき、注意を要する点が出てきます。

(次回に続きます)

進学塾 高校継続者の注意点 その2 2019/04/22

(前回の続きです)

注意を要する点の例として、数学を挙げます。

高校1年生になると、数学の教科書は「数学Ⅰ」「数学A」という2種類になります。

カリキュラム上は、教科書に沿って、両方の教科書を同時に進めていくことになっています。

しかし、実際の授業では、学校の先生の一存で、学校ごとに進度や履修内容がかなり異なってきます。

そうなると、集団指導あるいは衛星授業の場合、高校の授業と塾の指導が合わなくなってしまう、という可能性が出てきます。

進学プラザ系列の場合、例えばtoppa館に在籍していた人が、東進予備校に行くと、そこは衛星授業です。

ここの特徴は、東京で行っている有名講師の授業が、仙台でも受講可能であるという点です。

ただし、この授業は、あくまで大学入試を目指したものです。

もちろん、スタートダッシュのときから、大学入試を目指して学習に励むことは、必要なことです。

しかし、高校に入学したての生徒さんにとって、高校の授業と、大学受験用のカリキュラムとの両立は、かなりきついものになります。

二華中や青陵中のような中高一貫校生なら、太刀打ちはできるでしょう。

また、ひのき進学教室では、上杉校舎で、仙台一高向け集団授業コース(高1のみ)、仙台二高向け集団授業コース(高1・2)をやっています。

こちらは、英語・数学の2教科に関して、学校の進度に合わせてくれるようです。

(次回に続きます)

進学塾 高校継続者の注意点 その3 2019/04/23

(前回の続きです)

前回のコラムで述べた「高校と塾のカリキュラムのミスマッチ」は、個別指導塾、あるいは家庭教師の指導の際には発生しません。

個別指導は、その名の通り、「生徒さんが指導者に合わせる」のではなく、「指導者側が生徒さんに合わせる」スタイルだからです。

高校入学後、中学のときのような集団授業スタイルを取れなくなるのは、高校ごとにカリキュラムや進度がかなり異なってしまうためです。

加えて、2年生になると、文系か、理系かでも選択科目・必修科目が分かれます。

さらにこのところは、指定校推薦で大学に進学する人たちが、ご父兄の時代に比べて多くなってきています。

指定校推薦の場合は、学校の評定が物を言います。

そうなると、集団授業よりは、個別指導のほうが、より生徒さんの志望状況に適合します。

わたしがここで最も申し上げたいのは、高校継続をして、安心し切っていると、学校の授業と塾で扱う内容とのミスマッチが起こりうるということです。

もちろん、こうしたミスマッチは、中学時代でも起こりえます。

実際、toppa館などの進学塾で行う英語の授業では、受験のためのテキストを主に使います。

学校の授業とは必ずしも連動していません。

しかし、高校入学後は、このミスマッチが極めて大きくなりえます。

よって、ご父兄は、子息が「ただ行っているだけ」にならないよう、関心を持つ必要があります。

特に、高校生活が始まったばかりのこの時期は、要注意です。

4月24日現在の指導枠空き状況について 2019/04/24

本日現在の指導枠空き状況は以下の通りです。

お問い合わせをくださる方は、以下をご参照ください。

☆平日夕方でお取りできる時間

月曜夕方16:00−19:00の時間帯のみ

なお、中3生の部活動引退以降、上記時間の予約がすでに入っています。

☆土曜・日曜

空きがございます。

土曜・日曜については、お住まいの場所の関係で、指導のできない場合がございます。

詳しくはお問い合わせください。

指導に当たって、当方は、特に次のような生徒さんの力になれます。

1.大学受験、赤点対策を希望する高校生

2.二華・青陵・附属など中学受験を予定する小学生

3.通塾しても、成績がなかなか上がらない中学生

指導をお引き受けするに当たりましては、「生徒さんが、菊池の指導を受ける意思がある」ことを条件といたします。

「全くやる気がないので、何とかその気を起こさせてください」というご依頼は受けかねます。

成績については、一切問いません。

その生徒さんがファイティングポーズをとる限り、OKです。

逆に、指導を受ける意思が感じられない場合、成績にかかわらず、お引き受けはできません。

また、「依頼するに当たり、合格実績を参考にしたい」というご父兄がいらっしゃると思います。

そういうご父兄は、合格実績のページを参照ください。

また、こちらの過去5年間の合格実績一覧も参考にどうぞ。

お問い合わせをお待ちしております!

「動画で雨か嵐か」 〜大型連休の過ごし方〜 2019/04/24

動画がきちんと表示されない場合はこちら

仙台二高? 仙台二華? どっち? 〜仙台・宮城の中学受験者の悩み〜 その1 2019/04/25

近年、当地における中学受験は随分と定着してきた感があります。

そのせいか、小学生の指導依頼が増えてきています。

この中学受験に関して、ときどき次のような質問がご父兄からなされます。

.....基本的にうちは中学受験を考えています。

志望は二華中です。

ただ、進学実績を見ると、二高も捨てがたいです。

二高がいいのか、二華がいいのか、どうすればいいのでしょうか?

そのお悩みはよく分かるような気がします。

こうした質問は、去る3月30日に行ったセミナーの席上でもありました。

やはりご父兄は、二高・二華の合格実績をよくご覧になっています。

☆東大+京大+東北大医学部医学科の合格者数

今年 (二高)44(二華)15

昨年 (二高)41(二華)7

☆東大+京大+東北大の合格者数

今年 (二高)136(二華)49

昨年 (二高)127(二華)25

こういう実績を目の前にすると、いろいろと迷うのも仕方がないことなのかもしれません。

それに対するわたしの結論は、簡単に言うと以下の通りです。

(1)二高と二華、どちらを選ぶかは、ご父兄の「政治判断」

(2)成績上位者は、二高でも二華でも難関大学に行く

毒にも薬にもならない回答で申し訳ないとは思いますが、わたしが言える結論はこれだけです。

ただ、これだけでは木で鼻をくくったような回答でしかないと思います。

ゆえに、以下、「政治判断」を下すための材料を、今回は2つ提供します。

(次回に続きます)

仙台二高? 仙台二華? どっち? 〜仙台・宮城の中学受験者の悩み〜 その2 2019/04/26

(前回の続きです)

一つ目は、中学における内申書を必要以上に恐れる必要はないということです。

二高の受験には、中学在学時に、内申書が必要です。

一方、二華でそのような問題は発生しません。

中学受験を目指しているご父兄の話を聞いておりますと、高校受験の際の内申書を気にしておいでの方が結構いらっしゃいます。

確かに気にならない方はいらっしゃらないでしょう。

まして何かしら苦手な分野があるとなれば、なおさらです。

しかし、わたしの目から見ると、それが必要以上の場合がしばしばなのです。

特にそれは、実技教科に関してのお悩みです。

「うちの子は、図画工作が不得意だ。高校受験をすることになったときのことを考えて、絵を習わせたほうがいいのか」というような質問があったりします。

そして、実際にそれに向けての対策をしているご家庭もあります。

ただ、わたしとしては、そこまでする必要はないと考えます。

内申書を気にするのであれば、実技の技能そのものより、重要なことがあります。

提出物をきちんと出す.....

授業中にきちんと先生の話を聞いている.....

などです。

心配をするのなら、そういう面の心配をすべきです。

中学受験をするくらいの生徒さんですと、「いい子」が多いです。

それゆえ、仮に高校受験をすることになっても、それほど抜かりはないと考えるのです。

「当たり前のことを当たり前に」やれば、大きな問題にはなりません。

(次回に続きます)

仙台二高? 仙台二華? どっち? 〜仙台・宮城の中学受験者の悩み〜 その3 2019/04/27

(前回の続きです)

二つ目は、勉強のキツさです。

一般的に、二華は前半、二高は後半がきついと言えます。

ここでいう前半・後半とは、中高6年間を併せて考えた場合です。

二華の進度は、公立中学に比べて速いです。

だいたい、中3の6月、あるいは7月くらいには、通常の中3生が習うところをやってしまいます。

二高を受験する中学生は、この時点で二華に後れを取っています。

そして二高の場合は、入学後、大学受験の水準に合わせるための学習を進めて行きます。

結果として、進度は中学に比べて速くなります。

また、要求される学力水準も、中学時代とは比べ物にならないほどになります。

つまり、中学在籍時と、高校入学後のギャップが非常に激しくなります。

二華の場合は、高校入試を経ない分だけ、二高が高校でやっていることを前倒しで行います。

ここが二華の売りです。

しかし、別の側面から見ると、二華の場合は、進度が速い分、一旦授業について行けなくなってしまうと、回復は非常に難しくなります。

ですから、中高一貫というシステムは、極めて成績優秀な生徒さんにとっては、非常に有効に働きます。

二華の生徒さんも、成績優秀には違いありませんが、そういう人が1学年に105名もひしめきます。

そのため、傑出した人でも、二華の水準からすると、「ただの人」になってしまうおそれもあるわけです。

上記以外にも、述べたいことはありますが、今回はこれでとどめます。

家庭教師・個別指導塾・進学塾の「実績」について考える その1 2019/04/28

昨年8月、本欄にて、「家庭教師の『実績』とは?」という題でコラムを書きました。

今回は、それに加筆する形で、「家庭教師の実績」に関してわたしが考えるところを記します。

受験関係者が自身の主宰しているところの「実績」をどう考えるかは、それぞれです。

「受験関係者の実績=難関校へどれだけ輩出できたか」がすべてとお考えの方もいらっしゃるでしょう。

そして、必ずしもそう考えない方もいらっしゃるでしょう。

わたし自身は、後者に属します。

とはいうものの、できることなら「生徒さんには、より高いレベルを目指せるようになってほしい」と考えて指導していることも間違いありません。

ご父兄としても、こうお考えの方が多いのではないでしょうか

〜子供には、できることならより高いレベルを目指してほしい.....

が、別にナンバースクールでなくたって.....

うちの子はそこまで求めていないし.....

しかし、受験関係者が「実績」を語る上で、どうしても「難関校への実績」を前面に押す傾向にあるのは、理由があると思われます。

それは、「そうすることが、誰の目にも分かりやすいから」というのがわたしの考えです。

わたしが本欄を書いていて感じるのは、「人はランキングが好き。数字が好き」であるということです。

事実、わたしが「今年の高校別進学実績ランキング」などというコラムを書くと、お読みの方の反応は通常に比べて格段に上がります。

アクセス数もグッと増えます。

わたしとて、読者の立場になれば、同じように行動するであろうことは自覚できています。

(次回に続きます)

家庭教師・個別指導塾・進学塾の「実績」について考える その2 2019/04/29

(前回の続きです)

では、わたしにとって、「実績」とは何かと問われれば、回答は「いかに生徒さんが第一志望を叶えるか」となります。

家庭教師という指導体制をとっているため、生徒さんの習熟度は様々です。

京大・東北大を突破できる生徒さんもいます。

学校の授業について行けない生徒さんもいます。

習熟度は様々でも、ご父兄はそれぞれ「第一志望」をお持ちです。

生徒さんのほうは、自身の「第一志望」を必ずしもはっきりと持っているわけではありません。

そういうものを持っている生徒さんには、第一志望が叶うように、できる限りのことをしています。

そして、それが叶うことが、わたしにとって「実績」になるだろうと考えています。

とはいえ、そうした考え方は、必ずしも「分かりやすい」ものではありません。

難関どころを並べた実績は、誰が見ても「分かりやすい」です。

一方、いくら生徒さんの「第一志望」が叶ったとしても、その「第一志望」の学校には、第一志望で入学する人もいれば、不本意な形で進学する人もいます。

それゆえ、難関どころのない「実績」は、どうしても「分かりにくさ」は否めません。

これは、たぶん、個別指導塾の「実績」も似たところがあります。

しかし、わたしとしては、「自分の考え方をご理解していただけれる方だけが分かればよい」と考えています。

わたしの「実績」をしっかり公表し、あとはご父兄が判断する.....

そういう方針は今後も変わりません。

平成最後の日に 平成感謝! 2019/04/30

例年ですと、4月30日という日は、何の変哲もない日です。

「昭和の日」の翌日というだけの日です。

暦の関係で、振り替え休日になることもあります。

が、「普通の日」であることには違いありません。

しかし、今年は例年とは違う4月30日です。

今日が平成最後の日になります。

本日のコラムでは、今日という日を迎えるに当たり、このところの改元にまつわる生徒さんの様子を交えながら、話をしてみます。

このたびの聖上御譲位に伴う改元、つまり平成から令和になる動きを見ていて、わたしが非常に驚いたことがあります。

それは、生徒さんがこの改元というものに、非常に高い関心を寄せていたことでした。

改元発表のあった4月1日が近づいてくるにつれ、彼らから積極的に話を振ってきました。

普段は「この生徒さん、こんな質問をするタイプではないんだけどな〜」と感じていた生徒さんからもです。

こういうことについて、やり取りをするのは、非常にいいことです。

こうした話は、受験学習というものを超えます。

彼らが学んできたことが、今の自分に関係のある「生きた学問」であることを実感できるからです。

それはすでに、単に紙の上でのこと、試験に出るだけのことではなくなっています。

彼らは平成という時代に生まれています。

多分、彼らは自身の生年月日が「平成○○年◎月△日」となっていることに、特別の感情を持っていなかったはずです。

ところが、これが明日からは「令和○○年◎月△日」となります。

当たり前のようにしていた平成が令和となる.....

このことで、彼らは「天皇の代替わりというものは、こういうものか.....」を実感したのではないでしょうか。

わたしは、昭和から平成へ変わるときのことが、今も鮮明に実感としてあります。

今回の改元とは、また異なる雰囲気です。

そして、わたしくらいの年齢になると、生徒さんとは違って、「振り返る過去」があります。

昭和に生まれたわたしは、平成になって、職業を得て、家庭を持ち、震災を経験して今に至ります。

その間、いろいろなことがありましたが、節々に何とか踏ん張ることができました。

明日、新たな気持ちで令和を迎えたいと思います。

平成感謝! ありったけの感謝!

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日