〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

合格発表鑑賞会 〜仙台一高・二高の様子〜 2019/12/01

12月になりました。

今さら言うまでもなく、いよいよ入試は大きな山場を迎えます。

そんな折、

「入試、どうなるのか?」

「今一つ、実感が湧かない.....」

という人がいるかもしれません。

そこで、今回はyoutubeにある合格発表の様子をまとめて紹介してみます。

これを見て、士気を高めましょう。

まずは、今春の仙台二高の動画を。

これはわたしが撮影したものです。

一部、画面の乱れがあります。

そこはご容赦ください。

次は、2016年、仙台一高の後期選抜の合格発表の様子です。

いずれの受験生も「いい顔」をしていますよね。

いろいろな困難に打ち勝っての栄冠です。

上に紹介した人たちは、いずれも「選良」ではあります。

「生まれ持ったもの」も大きいはずです。

しかし、それだけでは不十分です。

努力をする必要があります。

さて、これをご覧の受験生の皆さんも、あとに続くとしますか....

入試までもうすぐ!

「うちの子は国語力がない!」とお嘆きのご父兄へ その1 2019/12/02

「うちの子供は国語力がない」

「文章がきちんと読めていない」

「問題の趣旨が分かっていない」

そういうご父兄からのお嘆きをしばしば耳にします。

わたしもおっしゃるところはよく理解できます。

しかし、このようにおっしゃるご父兄のほとんどは、子息が「できる生徒さん」です。

そういう生徒さんをお持ちでないご父兄が、そのようにおっしゃることはまずありません。

「できる生徒さん」の場合、他の生徒さんと比べて、かなり国語力があります。

ただ、国語の試験の点数がイマイチというケースもないわけではありません。

そうした生徒さんは、適切に指導をすれば、試験の点数は改善していきます。

当然のことながら、大多数のご父兄は、学習面において、ご自身の子息だけの現状把握ができるのみです。

ヨソ様のご子息がどうなっているかはご存じありません。

わたしの知る限り、ご父兄が心配するほど、子息の国語力は低くありません。

さらに子息と身近に接していると、どうしても短所ばかりに目が行ってしまう、という点もあります。

わたしのように、付かず離れずの距離にいる者のほうが、岡目八目を実践できます。

「うちの子って、国語力がないのでは?」

そう感じるということは、「うちの子」が「できる生徒さん」の証明だとお考え下さい。

(次回に続きます)

「うちの子は国語力がない!」とお嘆きのご父兄へ その2 2019/12/03

(前回の続きです)

では、なぜ「できる生徒さん」のご父兄が「うちの子は国語力がない!」と認識する傾向にあるのしょうか。

わたしなりに原因を考えてみました。

考え付いたのは2点です。

第一点目は、ご父兄ご自身が高学歴であるという点です。

何をもって高学歴か、というのは判断が分かれるでしょう。

が、だいたい世間の通り相場で「こういう学校」「こういうところ」というのはあります。

そういうご父兄は、今のご子息ぐらいの年齢のときから、しっかり学習をして来ておいでです。

そうなると、どうしても子息の「国語力のなさ」は目につきます。

物事を判断する場合、あくまで基準は「自分」です。

「自分が過去にどうだったか」をもって判断することになります。

そして、「その当時の自分」と「現在の子息」を比較してしまうのです。

「自分がこの子くらいのときには、もっとキチンとできてたはずなんだけどなァ」という具合にです。

更には、「誰に似たんだろう?」と想像を巡らせ、自分や配偶者の親族のことを思い出したりということもするでしょう。

ご父兄がどういう学生生活をお過ごしになったのかは推測でしかないです。

ただ、お話を伺えば、高学歴をお持ちの方なんだろうなということは何となく想像できます。

(次回に続きます)

「うちの子は国語力がない!」とお嘆きのご父兄へ その3 2019/12/04

(前回の続きです)

第二点目は、国語力に関する大人と子供の差です。

例えば、子息が受けている試験、定期試験、模擬試験、実力試験などを実際に解いてみて、どのくらい点数が取れるでしょうか?

高学歴の方やわたしのような仕事に就いている方を除けば、全科目にわたって高得点を取るのは難しいのではないでしょうか。

仮に高得点をとれたとしても、英語だけとか、数学だけといった「科目限定付き」であるのがほとんどでしょう。

しかし、こと国語の試験に関していえば、そこそこに点が取れる可能性が高いです。

古典分野を除けば、だいたいそうです。

というのも、国語力は年齢とともに上昇していく傾向にあるからです。

社会に出れば、学校生活では縁のない専門用語や文章に触れる機会が多くなります。

また、諺や慣用句のような言い回しも、年とともに知識量が増えます。

10代の頃には、あくまで試験問題の世界でしかなかったような言い回しが、社会生活を営む際、実際に使ったり、耳にしたりするケースも増えてきます。

ただ、以上はあくまで「そういう傾向がある」ということです。

就いている職業とか、学生時代にどのくらい学習をしたかによっても、違いは当然出てきます。

そういうご父兄が、子息の国語力を見ると、どうしても「国語における未熟さ」が目についてきます。

やむを得ないことではありますが.....

(次回に続きます)

「うちの子は国語力がない!」とお嘆きのご父兄へ その4 2019/12/05

(前回の続きです)

わたしは職業柄、国語力の低い生徒さんに随分と接してきました。

それは、「うちの子は国語力がない!」と嘆くご父兄がとても想像できないようなレベルです。

具体的に申し上げますと、

「お釣り」という言葉を知らない小6生.....

「方角を示す言葉で、東西〇北」の〇に当てはまる言葉が分からない中3生.....

「時速40km」の「時速」の意味が分からない中3生.....

などです。

彼らが問題を解けない原因をいろんな角度から探ると、これらの言葉の意味を知らないことに突き当たります。

そして、それらの意味を彼らが理解できるよう、懇切丁寧に説明すると、「見事正解!」ということが多かったです。

ここから分かるのは、彼らがその問題を解けない原因は、言葉の意味が理解できない点にあったということです。

そういう「免疫」があるためか、「うちの子は国語力がない!」と言っても、「それほど心配することではないのではないか?」とちょっと楽観的にとらえています。

「その学年の平均的な国語力レベル」にしても、ご父兄が想像するよりもグッと下回ります。

ただ、目指す学校によって求められる国語力のレベルは違います。

それに合致しているかどうかは、また別になってしまいますが.....

いずれにせよ、子息の「国語力不足」は、ご父兄が心配されるほど大きくはない、ということを述べておきたいと思います。

「動画で雨か嵐か」 〜二華中・青陵中 通塾の際の申し込みの留意点 〜 2019/12/04

中学受験生 本日現在の模試の結果 2019/12/06

現在担当している中学受験生が11月に受けた模試の結果が返ってきました。

上位並びに成績改善の顕著だった分を紹介します。

数値は特に断りがない限り、全体の偏差値です。

◎四谷大塚主催 全国統一小学生テスト

小5 (6月)56.1→(11月)62.0

☆国語(6月)62,4→(11月)74.0

小3 (6月)45.5→(11月)55.8

☆国語(6月)36.8→(11月)54.8

◎四谷大塚主催 月例テスト等

小5 (前回)47.3→(今回)50.0

小3 (前回)46.7→(今回)55.9

☆国語(前回)41.7→(今回)52.7

上記2名はいずれも二華中志望です。

皆さん、それぞれ頑張って結果を残しています。

特に国語に関しては、最高で実に偏差値が18上がった生徒さんがいます。

「偏差値18」というのはどれほどかと申しますと、中学校で行う500点満点の試験で、3か月で一気に120点近くを上げた計算になります。

当然の話ですが、これだけ爆上げとなった背景には、日々のコツコツ学習があります。

戦う土俵は違いますが、この結果は、中学生・高校生にも意識してほしいところです。

自分たちより年少の小学生が、一生懸命にやっています。

「一生懸命にやっているのは、自分だけではない」ということを認識してもらえばと思います。

塾+家庭教師併用の意義 実例と結果 その1 2019/12/07

わたしが現在まで担当してきた案件では、塾との併用を行っているご家庭があります。

高校生はそれほどでもありませんが、小中学生の場合は、そこそこあります。

今、その割合を勘定してみると、全体の6割強が塾との併用です。

中学受験生に至っては、実に8割以上が塾とわたしのかけ持ちです。

この「塾+家庭教師併用」に関して、わたしが最も留意しているのは、「メイン=塾、菊池=サポート」を徹底することです。

わたしの役目は、黒子であり、かつ縁の下の力持ちです。

塾でやっていることの領域を決して侵さず、かつ、それを下支えすることが、わたしの役目です。

当然のことながら、塾はわたしの存在を知りません。

一方、わたしは生徒さんがどういう塾に所属し、どういう指導を受けているかをつぶさに把握しています。

塾は基本的に多人数を相手にしています。

よって、どうしても手の回らないところが出てきます。

それを独力で解決できる生徒さんもいます。

しかし、そうでない生徒さんもいます。

そうなると、生徒さんのみならず、ご父兄の悩みのタネにもなります。

「成績がなかなか上がらない」と悩んでいる生徒さん、そういう子息をお持ちのご父兄は、ほんとうに多いです。

そうした受験の上での悩みをいささかなりとも軽減するのがわたしの仕事です。

(次回に続きます)

塾+家庭教師併用の意義 実例と結果 その2 2019/12/08

(前回の続きです)

では、具体的にどういうサポートをしているか、実例を挙げます。

<実例1>

大手集団塾に属する中学生。

当該塾では、国語の指導が手薄になりがち。

また、学校の副教材ワークの進捗状況はほぼノータッチ。

指導内容は、主として国語の受験指導と副教材ワークの管理。

<実例2>

大手集団塾に属する小学生。

当該塾では、中学受験のための高度な学習をかなりの速度で進めていく。

指導内容は、主として弱点となっている算数。

さらに予復習のサポート。

<実例3>

個人経営の集団塾に属する小学生。

当該塾は週2回の指導。

附属中受験を目標にしていたが、週2回の指導に演習不足を感じる。

指導内容は算数のみ。

当該塾での演習内容の定着を図ることが目標。

<実例4>

大手個別指導塾に属する中学生。

当初は菊池の指導のみで、指導枠増加を希望したが、日程の関係で増枠不可。

よって、講師1対生徒2の大手個別指導塾に通い、菊池との併用を行う。

大手個別指導塾で指導されている内容と重複しない形で、主として英語・数学の底上げを図る。

<実例5>

個人経営の個別指導塾に属していた中学生。

当該塾の指導に不満を感じ、大手集団塾へ転塾。

その際、菊池との併用を行った。

転塾後の大手集団塾は、受験指導が主で、定期試験等の内申対策は従。

例えば英語・国語のテキストは、いわゆる受験対策のみで、教科書の内容と連動していない。

定期試験対策を補いながら、集団指導と学校との橋渡し、補助を行う。

(次回に続きます)

塾+家庭教師併用の意義 実例と結果 その3 2019/12/09

(前回の続きです)

前回までに記した「塾+菊池の併用」の結果はどのようになったのか、難関校を中心に示します。

<生徒A>

所属塾:河合塾

進学先:東北大学工学部

指導内容:主として英語特に英作文のテコ入れ、センター試験の国語の補強。

センター試験の結果は、英語筆記183点、リスニング42点、国語182点。

<生徒B>

所属塾:栄光ゼミナール

進学先:二華中

指導内容:入試全般の補強。

模試の作文では満点の記録あり。

<生徒C>

所属塾:ひのき

進学先:仙台二高

指導内容:数学の補強。

中3の10月時点における数学のみやぎ模試44点(偏差値50)からの大逆転。

<生徒D>

所属塾:toppa館

進学先:仙台一高

指導内容:toppa館の補強。前期選抜合格。

入試国数英3科目の点数合計271点。

<生徒E>

所属先:秀英予備校

進学先:仙台二高

指導内容:文系教科の補強。

中1の1月時点で、みやぎ模試偏差値61。

中3の12月で偏差値72。入試5科目の点数合計434点。

このほかにも「塾+菊池の併用」をしてきた生徒さんはいます。

ここで示したかったのは、こうした難関校の受験においても、菊池の補強を求める方がいらっしゃるという事実です。

「うちは塾と家庭教師との併用をしたほうがいいのかも.....」とお考えのご家庭のために、なるべく具体的に情報をお伝えしてみました。

「この問題、もらった!」と思ったときに要注意! その1 2019/12/10

試験問題は難易取り混じって様々な問題がひしめいています。

平常心で解けるもの、注意を要するもの、いろいろです。

試験場で問題を解いていると、「この問題、難しいな〜」とか「これはできるな〜」などと数多くの考えが頭をよぎります。

その際、「この問題、もらった!」と感じる瞬間があります。

長く悩んで答えが浮かんだとき、易しい問題で取っ付きやすいものだったりしたときがそうです。

しかし、わたしの経験から申し上げると、こういう瞬間が一番危険です。

先を急いでミスをする可能性が非常に高くなるときです。

学習の苦手な生徒さんの場合は、特に注意を要します。

彼らは相対的に見て、解ける問題が多くありません。

分からない問題がたくさんあります。

そうした中で、解けそうな問題が出てくると、「あ!これ、見たことある!」「これは解けそう!」と考えてしまうのでしょう。

とにかく急いで解こうとします。

彼らは平均的な生徒さんに比べて、「問題を間違うポイント」を押さえていません。

これがある程度できる生徒さんですと、どこでミスをしやすいかが経験上で分かっています。

ところが、学習の苦手な人は、それが分かりません。

「間違うポイント」へ容易にはまってしまいます。

(次回に続きます)

「この問題、もらった!」と思ったときに要注意! その2 2019/12/11

(前回の続きです)

以前、こちらで「簡単な問題ほど最後まで気を抜かずに」というコラムを書いたことがあります。

その際、徒然草に出てくる「木登り名人」を取り上げました。

この話の教訓は、「失敗は何でもないようなところで起きやすい」というものです。

これに当てはまるのは数学です。

特に計算の誤りです。

生徒さんを見ていると、中学生で定期試験400点超えとか、450点超えをしている人が、小学1年でやるような算数の計算間違いをしている例が見受けられます。

確かに頻度としてはかなり少ないです。

しかし、この種の間違いがゼロというわけではありません。

数学の怖いところは、ある問題の数値を誤ってしまうと、その後の問題の数値も間違ってしまう場合があることです。

例えば第1問(1)の数値を間違うと、(2)(3)も連鎖的に誤答になってしまうといったケースです。

なぜなら、(2)(3)では、(1)の数値を使って問題を解いたりすることがあるからです。

これは、理科の計算問題も同様です。

わたしが数学の試験問題で、数値を出すときには、かなり慎重にやっていました。

「一呼吸おいて.... ここがマイナスになるから、符合誤りに注意して.....」と自分に言い聞かせながら解いていました。

これは今でも変わりません。

その人が計算ミスをしない限り、どのような解き方をしても、わたしは構わないと思います。

ただ、間違いをしてしまうなら、猪突猛進するよりは、「一歩引く」くらいの慎重さは持つべきでしょう。

結局、痛い目を見るのは自分ですから。

「動画で雨か嵐か」 〜次年度以降の生徒募集〜 2019/12/11

親の所得格差と「頭いい人たち」 その1 2019/12/12

「親の所得による教育格差」という文言をしばしば目にします。

これは、親の所得によって、子供にかけることができる教育費が違ってくるという現象を言うようです。

実際、東大の学生の親の世帯年収は、約60%が950万円以上だそうです。

このデータがどれほど信憑性のあるものか分かりませんが、さもありなんと思います。

世間の通り相場よりかなり高めであることが分かります。

また、「仙台二高 生徒の保護者の職業」と題した弊コラムで、二高在学生の3人に1人は、「先生の子息」であることが示されています。

この数値は、わたしが学校で出している公式発表を基に計算したものです。

数値の信憑性はそれなりに高いものと言えます。

上述したように、「親の所得による教育格差」は、子供にかけることができる教育費が違ってくるために、受験の結果も違ってくる、という意味です。

しかし、わたしが考えるに、用語としては「親の所得による教育格差」ではなく、「教育格差による親の所得」と言い換えたほうが、より現実を言い表しています。

親の所得格差があるから、教育格差が生まれるのではありません。

もともと教育格差があるために、親の所得格差が生まれると考察します。

(次回に続きます)

親の所得格差と「頭いい人たち」 その2 2019/12/13

(前回の続きです)

「親の所得による教育格差」を扱ったネット配信記事、書籍あるいはマスコミ報道に接していると、切り口はだいたい次の通りです。

.....親の所得によって、子供にかけることができる教育費が違ってくる

.....したがって、親の所得の高い子供は、塾や家庭教師の恩恵に預かれる

.....その結果、教育費をかけてもらえない子供より、好成績を残すことができる

.....好成績を残した子供は、難関校に合格し、所得の高い職業に就くことができる

そして、親の所得の低い子供はその逆パターンとなる、と続きます。

これは大筋で正しい見方です。

ただ、ここで一点見落とされていることがあります。

それは、「塾に行ったり、家庭教師をつけてもらっただけで成績は上がらない」ということです。

更に申し上げると、そこで成績を上げている生徒さんは、きちんと努力をしている、勉強をしている、ということです。

平均点に達しない生徒さんがしばしば語る、いわゆる「頭いい人たち」は、皆さん相応に勉強しています。

小学校の低学年くらいならともかく、何も勉強せずに、よい成績を残せるはずがありません。

高い成績を残している生徒さんのしている努力にもしっかり目を向けるべきであると考えます。

(次回に続きます)

親の所得格差と「頭いい人たち」 その3 2019/12/14

(前回の続きです)

「親の所得による教育格差」を扱ったネット配信記事、書籍あるいはマスコミ報道に接していると、塾などの受験産業は「合法的なドーピング」をしているような印象を受けます。

これは、収入の関係で、受験産業の恩恵になかなか預かれない家庭をおもんぱかっての筆致であろうと考えられます。

受験産業は「合法的なドーピング」.....

確かにそうした側面が全くないわけではありません。

しかし、それは、そこで頑張っている生徒さんたちの努力をあまりもないがしろにする考え方です。

塾・家庭教師など受験産業の力を借りているとはいえ、彼らは勉強をしています。

ニンニク注射や興奮剤を打つのと訳が違います。

受験産業は、あくまで「学習しやすくする環境」を整えてくれるだけです。

また受験産業の力を通じて「効果的な学習法」を体得するということもあるでしょう。

これとて、わたしのような者ができるのは、「効果的な学習法」を教えるところまでです。

それを実践してもらうのは、生徒さん本人です。

受験産業従事者は、生徒さんに代わって入試を受けることができません。

よって、「塾・家庭教師=学習する環境を整える」「生徒さん=整った環境を利用して結果を出す」という関係は決して崩れることがありません。

(次回に続きます)

親の所得格差と「頭いい人たち」 その4 2019/12/15

(前回の続きです)

能力というのは、人それぞれ違います。

ある新しいことを学んだとき、極めて短時間にコツをつかんでしまう人がいます。

一方、いくら努力をしても、平均的な人から見ると実に簡易なことができない人もいます。

いわゆる「頭いい人たち」は前者です。

確かに彼らの能力は高いものがあります。

が、彼らとて相応の努力はしています。

というより、努力の度合いは、通常、平均的な人より「頭いい人たち」のほうが数段上です。

塾に行ったり、家庭教師をつけてもらったりした上で、きちんと学習には時間を割いています。

塾・家庭教師は、ただ座っていればいいところではないのです。

第一、そんなに簡単に成績が上がるようなら、日本国内にこれほど受験産業従事者のいる道理がありません。

「ドーピング」ばかりで好成績を維持できるはずがありません。

以上のようなことは、常識的に考えて当然のことです。

成績を上げたかったら、正しい方法で演習を重ねる.....

これ以外に成績改善のよい方法は思いつきません。

しかし、今の社会の風潮は、ことさら「親の所得格差による教育格差」ばかりを取り上げているような気がします。

お金の問題ばかりに目を向けている風潮に異議を唱えたいと考え、今回のコラムといたしました。

お問い合わせを下さるご父兄の皆様へ 〜新規・増枠のご依頼ありがとうございます!〜 2019/12/16

このところ2週間で、新規のお問い合わせが3件、現在指導しているご家庭からの増枠依頼が2件続いています。

ありがとうございます!

これらのご要望になるべく早急に対応いたしたいのはやまやまなのですが.....

いかんせん、身一つなので、すべてに対応するのは難しいです。

今のところ、指導キャンセル等の空きができた場合に対応するということにしております。

指導に関しては受験生が最優先ということでご了承ください。

小5以下の中学受験生、中2生、高2生といった「来年以降が受験生」という子息をお持ちのご父兄は、こちらの動画でも述べたとおり、できる限りお早めにお問い合わせ・ご連絡ください。

「早め早め」が、生徒さん・ご父兄・受験関係者いずれにとってもよりよい結果となります。

指導に当たって、当方は、特に次のような生徒さんの力になれます。

1.大学受験、赤点対策を希望する高校生

2.二華・青陵・附属など中学受験を予定する小学生

☆特に俊英四谷や栄光ゼミナールのサポートをご希望のご家庭

3.通塾しても、成績がなかなか上がらない中学生

☆特に仙台一高・二高といったナンバースクール、高専受験の際の塾サポートをご希望のご家庭

☆学習障害やADHDなどの発達障害を持つ生徒さんは大歓迎です!

塾と併用した場合の「その後の結果」については、弊サイトのコラムに詳細がございます。

上記を参考にお問い合わせをご検討ください。

よろしくお願いいたします。

令和元年12月度 対抗バトル 入賞者発表! 2019/12/17

今月の「対抗バトル」では次の生徒さんを「英雄認定」いたします。

(敢闘賞)

仙台市太白区 中学1年 Aくん

授賞理由:

先に行われた定期試験における「学年1位獲得、数学100点」

今回は中学1年生を敢闘賞として表彰します。

先月来行われている定期試験については、全部の学校で席次が発表されたわけではありません。

それゆえ、現在すでに発表されている段階における数値で敢闘賞を選びました。

Aくんの指導を始めたのは、本年9月からです。

指導開始以来、「あなたの使命は学年1位です」と言い続け、今回は見事に首位になりました。

それにプラスして、数学の満点もすばらしいです。

特に上位層においては、数学の出来不出来が入試の結果を左右します。

数学は、中学生であっても、小学1年生の計算をミスするということがあり得ます。

さらに、その数値を使ってその後の問題を解くという仕組みになっていることもあります。

よって、1問の間違いは致命傷になりかねません。

数学と並んで受験の最重要教科たる英語に関しても、学校の範囲を超えた文法事項・語彙を学んでいます。

まだ中1ということもあり、この点、焦る必要はないですが、覚えられることは今のうちに覚えておいて損はありません。

その点をA君にはきっちり指導しています。

今後は、実力試験・模擬試験でしっかり力を発揮してください!

「動画で雨か嵐か」 〜冬期講習の上手な受け方〜 2019/12/18

動画がきちんと表示されない場合はこちらから

お問い合わせから指導開始までのホントのところ その1 2019/12/18

先日来、ご案内しております通り、このところ案件の問い合わせが続いております。

原因はいろいろ考えられますが.....

先月来実施されている定期試験の成績が発表された.....

次年度のことを年内に決めてメドをつけたい.....

この辺りでしょうか。

こうした動きは、毎年この時期になると見られます。

お問い合わせを下さるご父兄にしても、我が子を託すに当たっては、様々な心配事・不安があると思われます。

そこで今回のコラムでは、これに答える形で、2点お示しすることにいたします。

その2点とは、

(1)ホントに成績に関係なく引き受けてくれるのか

(2)お問い合わせから指導開始に至る流れ、お金にまつわることなどの突っ込んだ情報です。

まず、第1点目の「ホントに成績に関係なく引き受けてくれるのか」に対する答えです。

結論を申し上げますと、ホントに成績に関係なくお引き受けいたします。

お問い合わせのお電話やメールの様子から、特に学習の苦手な生徒さんをお持ちのご父兄がこの点を心配なさっている雰囲気がよく伝わってきます。

確かに、わたしのところへお問い合わせを下さるご父兄は、子息がいわゆる「難関どころ」を目指している方が多いような印象を受けます。

しかし、合格実績をご覧いただければお分かりの通り、全員がそうだというわけではありません。

(次回に続きます)

お問い合わせから指導開始までのホントのところ その2 2019/12/19

(前回の続きです)

「学習の苦手な生徒さん」をお持ちのご父兄からのお問い合わせは、ちょくちょく来ます。

中学生で、5教科合計100点取れるか取れないかというケースもあります。

先日は、5教科合計で50点行かないという生徒さんをお持ちのご父兄からのお問い合わせがありました。

こちらは、ご希望の日程が合わず、結局引き受けには至りませんでした。

ただ、先ほども述べたとおり、生徒さんの引き受けは、その生徒さんが「学習をする意思がある」ことを要件としています。

このようなことを弊コラムでずっと語ってきたせいか、「やる気がまるっきりないので、やる気の出るようにしてください」という案件は来なくなりました。

まあ、仮にそのようなご依頼が来ても、お引き受けしないだけなのですが.....

わたしのこのような方針には、ご父兄それぞれ感じ方があるでしょう。

ただ、ご父兄にも受験関係者を選択する権利があるように、わたしにも「自分のできないことは引き受けない」という方針があってしかるべきということです。

わたしの意に沿わないご家庭からの依頼を引き受けて、お互いに得るものがないとすれば、最初からそれを回避するというのが、お互いのためになるのではないでしょうか。

(次回に続きます)

お問い合わせから指導開始までのホントのところ その3 2019/12/20

(前回の続きです)

次にお示しするのは、「お問い合わせから指導開始に至る流れ、お金にまつわることなどの突っ込んだ情報」です。

この点については、2つのことを述べます。

お問い合わせを下さるご父兄は、「菊池に指導を依頼したい」という度合いが様々です。

本コラムを長い間お読みになり、わたしのことをよくご理解くださった上で、お問い合わせを下さる方は多いです。

また、「菊池のことはよく分からないが、指導がどういう感じかちょっと聞いてみたい」という方もいらっしゃいます。

そういう方は、お名前を名乗らなかったり、連絡先を聞こうとすると、ためらったりなさいます。

わたしとしては、そういう方の口をこじ開けて、お名前や連絡先を聞き出すことはありません。

そして、無理に契約を勧めたりすることもありません。

押し売りまがいのことをしても、後々トラブルになることはよく理解しているからです。

わたしの役務は、何かを売って、代金をいただいて、後は野となれ山となれというものではありません。

後先を考えずに契約をいただいても、自分の首を絞めるだけです。

ご父兄は菊池と契約したい.....

生徒さんは菊池に教わりたい.....

菊池はそれを引き受ける.....

この「ご父兄−生徒さん−菊池」という正三角形が成立して初めて指導開始です。

(次回に続きます)

お問い合わせから指導開始までのホントのところ その4 2019/12/21

(前回の続きです)

指導開始の契約に至るまでには、基本的に「打ち合わせ→体験指導」を行った上で、菊池に依頼するかどうかを決めていただいています。

そして、依頼のご返事は5日以内にしていただきたいこと、契約なさらないときには菊池に連絡を取る必要がないこと、菊池からご父兄に連絡を取ることはないことをお伝えしています。

以前は7日以内にしていました。

が、諸案件が重なることがあり、最近5日以内ということにしています。

要するに、方針としては、「ご父兄からのご依頼があって初めて菊池が動く」です。

期日以内に申し出がなかった場合は、「今回は縁がなかった」ということで、その後にこちらから連絡を取ることはありません。

マンパワーに余裕があるヨソ様なら、後追い営業もできますが、わたしにそんな余裕はありません。

指導料についても、サイトに記載してある通りです。

ただ、一度だけ、体験指導に行って、「料金表示が分かりにくいですね」と言われたことがあります。

そのご父兄は、「1時間当たりの指導料」と「2時間で1回の指導料」をよく区別していらっしゃらないようでした。

その方は、当初「安い、安い」とおっしゃっていましたが、わたしからの説明を聞いて、「高い、高い」とおっしゃっていました。

当然、契約に至らず、お互いに傷つけあわずに済みました。

以上が概要です。

お問い合わせを下さる際にご活用ください。

数学用語を大切にするスバらしい先生! その1 日付

最近、ある中学生の生徒さんを新たに担当することになりました。

その際、直近の定期試験の内容を見てみました。

試験の内容は、どこでも問われるようなものばかりです。

だだ、その中で、わたしの目を引いたのが、数学の試験です。

第1問目は、数学用語を問う問題です。

しかも分量がそこそこガッツリです。

数学用語を問う問題は、定期試験ですとときどき出題されます。

それ自体は珍しいことではありません。

ただ、そういった場合でも、ほんのおまけ程度に出されている場合がほとんどです。

ところが、担当の数学の先生は、定期試験で数学用語の問題を必ずしっかりと出題なさっているとのことです。

そのため、用語はしっかり覚えていかなくてはならないと当該生徒さんは語っていました。

何とスバらしい先生!

わたしは試験の答案を見ながら、しばし感嘆の声を漏らし続けていました。

こちらの先生が、毎回の定期試験に数学用語を必ず問うようにしている理由は、よく分かります。

まさしくこの用語の理解が、数学の根本をなすものだからです。

そうした意味で、この「数学用語そこそこガッツリ」という問題構成は、生徒さんへの親心の塊です。

そして何より、基本を重要視する姿勢がうかがえます。

(次回に続きます)

数学用語を大切にするスバらしい先生! その2 2019/12/23

(前回の続きです)

わたしが指導をしていて痛感することは、生徒さんが書いてある問題の意味をきちんと理解できていないことです。

それが国語力に起因するということは、これまで弊コラムでもたびたび書いてきました。

上位層ともなれば、さすがに問題の読み誤りは非常に少なくなります。

一方、学習の苦手な生徒さんの場合、問題の意味を間違えて解釈するケースは頻繁に起こります。

そもそも解釈できる言葉の数が、平均的な生徒さんに比べて少ないです。

それを補うために、自分自身の「動物的な勘」ともいうべき「勝手な解釈」が加わります。

このように、学問用語というわけではなく、通常に使われている意味の言葉ですら、???という生徒さんは相当数います。

ましてやそれが数学用語となれば、なおさらです。

例えば、「円とは何か? 数学的観点から述べてください」と問うと、中3生でも「円って、『円い輪っか』」と言いつつ、指を丸めてわたしに示す生徒さんの多いこと、多いこと.....

ちなみに「円とは数学的にどういう意味か」を習うのは小3です。

これがきちんと知識として持っていないと解けない問題が、中学数学ではたくさん出てきます。

そうした意味で、数学用語を重要視することは、極めて理にかなっています。

数学用語は、単に定期試験に出るから.....というだけでなく、今さらながら大切にしていきたいと考えます。

2学期中間試験の結果 2019/12/24

表題の件につき、点数・席次等が出そろっていたのを失念しておりました。

中学生限定で発表いたします。

高校生を発表しないのは、席次が出ていなかったり、履修科目数が学校ごとに異なっていて、比較対照が困難なためです。

上位層の5教科の点数は以下の通りです。

中1 1位 474点(数学100点)

中2 5位 463点

中2 17位 456点

中3 16位 466点

中1の生徒さんは、前回447点でした。

今回は27点アップとなりました。

通常ですと、中1の場合、11月の中間試験は、9月の1学期期末試験から点数が下がる傾向にあります。

それをはねのけての成績アップです。

この生徒さんは、先日の「対抗バトル」にて、敢闘賞を受賞しました。

上記の生徒さんたちは、いずれも仙台一高・二高狙いです。

そういった高校を狙う場合に留意してほしいのは、「入試本番狙いの模試・実力試験に照準を当てる」ことです。

そして、定期試験は「内申評定を取りに行くもの」です。

「定期試験のための学習」ではなく、「実力試験・模試に定期試験を生かす」という姿勢で臨んでください。

ここにアップしていない生徒さんで、400点超えという人もいます。

引き続きガンガンやっていきましょう。

わたしも頑張ります!

「動画で雨か嵐か」 〜中3生 年末年始の過ごし方〜 2019/12/25

ほんの小さな出来事に... 成績は傷ついて... 上位層の「穴」の克服へ その1 2019/12/25

今回のコラムは結論から先に申し上げます。

結論とは、「成績上位層でも『穴』がある。その『穴』をふさぐことで、成績が劇的に上昇することがある」ということです。

結論をお分かりになったうえで、以下おつきあいください。

ところで、先日、わたしは突然の耳鳴りに襲われました。

2〜3日前から右の耳が「ちょっと聞こえづらくなったかな?」という違和感がありました。

一昨日の夜に寝ようとすると、「ヒュンヒュン」という耳鳴りがするようになりました。

耳を押さえると耳鳴りはやみます。

普通に音が聞こえているときに耳鳴りは気になりません。

ちょうど最近、わたしの知っている30代の方が、突発性難聴になったということがありました。

そんなわけで、わたしも「突発性難聴???」などと疑い、翌日耳鼻科にかかりました。

そこで診察してもらったところ、耳鳴りの原因は、「耳垢」。

要するに、綿棒で耳掃除をしていて、耳垢が鼓膜のほうまで押し込まれてしまったということでした。

そこで、しっかり原因を取り除いてもらい、めでたく完治となりました。

このように原因をしっかりと突き止め、そこを治療すれば、問題は解決します。

このようなことは、学校の成績に関しても同じことが言えます。

(次回に続きます)

ほんの小さな出来事に... 成績は傷ついて... 上位層の「穴」の克服へ その2 2019/12/26

(前回の続きです)

前回のコラムで述べた耳鳴りの原因は、「耳垢」でした。

それ以外に悪い箇所はなく、比較的容易に問題が解決しました。

実は、成績上位層の生徒さんも、「ちょっとしたこと」でつまずいている場合がしばしばです。

それを取り除けば、本来の力が発揮できます。

先般、指導の際、わたしの耳鳴りと似たケースがありました。

このごろ担当を開始した高校生は、国語の現代文の解き方が分からずに困っていたようでした。

翌日はマーク模試だというので、わたしも短時間ながら、評論に絞って、「あること」を教授しました。

その生徒さんにとっては、非常に新鮮に映ったようです。

結果、模試の評論は1か所ミスがあっただけで、残りは全問正解だったと喜んでいました。

元々この生徒さんは、しっかりとした実力を持っています。

しかし、「あること」に気づかなかったため、本来持っている力が十分に発揮できていないようでした。

その「あること」は、わたしに言わせると、「実に単純なこと」です。

原因が判明し、回復が容易であれば、このようにすぐに効果は表れます。

当該生徒さんには、きちんとした下地があり、この「あること」を短時間に消化できるだけの力がありました。

あとは、問題演習を積み重ね、更なる定着化を図るのみです。

(次回に続きます)

ほんの小さな出来事に... 成績は傷ついて... 上位層の「穴」の克服へ その3 2019/12/27

(前回の続きです)

また、先ごろ塾内模試の国語の偏差値を3か月で10ポイント上げた小学生も、前回述べた高校生と似たようなケースです。

この生徒さんもしっかりとした基礎力がありました。

しかし、それまで受けた模試の結果を見ると、生徒さん本来の力が発揮できていないように見えました。

指導を進めていくにつれ、「国語の試験に対応するには、どういう読み方をすればよいのか」という点を克服すれば、十分に成績アップ可能であるとわたしは判断しました。

その一方で、1回2回チョコチョコッと教えて、すぐに効果が表れるのは難しいと感じました。

受験に対するキャリアが、前回述べた高校生と同様というわけにはいからないからです。

そこで、成績アップの方法をできる限り反復して定着化を図りました。

成績アップには、生徒さん本人の努力とそれを支えたご父兄のお力が大きかったと言えます。

わたしは特段変わった指導をしたわけではありません。

基本にのっとった、ごく普通の指導をしただけです。

このように、上位層の生徒さんでも、「割と単純な何か」が原因で、本来の力を発揮できない場合があります。

これは、個別に指導をしてみないと本人もなかなか気づかない点です。

わたしのようなマンツーマン指導の長所というのは、こういう点にもあります。

「商品10割引」という広告の意味が分かりますか? その1 2019/12/28

先日、中学受験生のご父兄と話していて、あるテレビのコントのことを聞きました。

それによれば、「商品10割引」という文言が、笑いのオチのネタになっていたそうです。

30%とか、2割とかいう「割合」という単元は、小5で出てきます。

中学受験生の場合は、先取りでもっと早期に学習します。

ところが、この「割合」は、定着が難しいです。

そこで、ご父兄とはひとしきり、「割合」の難しさ、定着度合いについて話を交わしました。

当該コントについては、「商品10割引」という文言がどういう使われ方をしてオチになっていたのか、番組を見ていないので、何とも言えません。

ただ、かなりの確率で言えるのは、「商品10割引」の意味を、3割くらいの中学生はきちんと理解していないだろうということです。

高校生でも相当あやしい人はいるでしょう。

試しに、中高校生をお持ちのご父兄は、ご子息に「1000円のものを10割引で売ったら、売値はいくらになるか」を尋ねてみるといいです。

「うちの子は勉強、苦手かも?」という場合は、たぶん惨憺たる結果が返ってくるはずです。

それから、ついでに申し上げますと、大人の方でも「1000円のものを10割引で売ったら、売値はいくらになるか」を理解できていない人は、相当数いらっしゃるだろうということです。

(次回に続きます)

「商品10割引」という広告の意味が分かりますか? その2 2019/12/29

(前回の続きです)

社会人になると、小学校算数の基礎的な知識というのは、極めて有用です。

これは、前回のコラムで述べたケースに限った話ではありません。

本コラムをお読みのご父兄には釈迦に説法になってしまいますが、30%とか、2割などという「割合」は、社会人になると実によく使う考え方です。

逆に、学生時代はそれほどなじみのある考え方ではありません。

よって、推定3割程度の中学生が、「商品10割引」のオチを正確に理解していなくても、目くじらを立てる必要はないのかもしれません。

中学生のころには分からなくても、社会に出れば、そうした考え方になじむという人も随分と出てくるでしょう。

そして、社会人になって「商品10割引」の意味を正確には知らなくても、務まる仕事はあります。

とはいえ、社会人になって、そういう考え方を必要とする場面になったりしても、誰も助けてくれません。

「商品10割引」の意味を正確に理解できている人と、そうでない人とでは、前者のほうがより楽に社会生活を送れるような気がします。

逆に後者の人は、前者の人に比べて、苦労が多くなります。

年の瀬に、「初売り3割増商品券」「歳末大売り出し10%一斉還元!」などの広告を見ながら、こんなことをつらつら考えてみました。

「お正月前14時間学習会」レポート&今年1年ありがとうございました 2019/12/30

28日、および29日の2日間にわたって、「限定6名まで! お正月前14時間学習会」を開催しました。 参加人数の内訳は以下の通りでした。

(28日) 小5 1名 中2 1名 高1 2名

(29日) 小5 1名 中2 1名 高1 2名

今回の学習会は、参加予定であった生徒さんの体調不良により、28日が2名、29日が1名、欠席となってしまいました。

すでにインフルエンザが流行しており、また疲れが出てしまったゆえなのかもしれません。

今回の学習会では、主として冬休みの学校課題、通塾中の塾の課題などを中心に演習しました。

会場の様子・学習の様子は↓に示すような感じです。

ご父兄から差し入れも頂戴いたしました!

学習にいそしんでいる生徒さんの様子です。

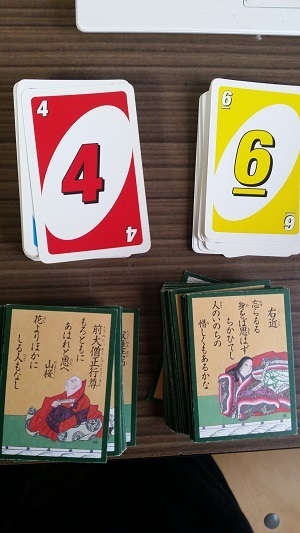

休憩時間には、恒例となったゲーム大会をしました。

今回も、「坊主めくり」と「uno」です。

このところ、年2回のペースで「学習会」を開催しています。

そのせいか、生徒さんのご家庭から、告知前に「今年は、冬に学習会、するんですか?」という声をいただくようになりました。

そして、応募開始から1週間程度で満員御礼となっています。

参加した生徒さんはよく頑張りました!

そして、生徒さんのお弁当作り、送迎等、「縁の下の力持ち」となってくださったご父兄の皆様方にも、感謝の気持ちでいっぱいです。

弊コラムも、年内中の配信は今回が最後です。

1月3日から再開の予定です。

今年1年、多くの方々に支えていただきました。

心より厚く御礼申し上げます。

皆様、どうぞよいお年をお迎えください。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日