〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

「動画で雨か嵐か」 〜仙台一高・二高 校風の違い〜 2022/06/01

動画へのリンクはこちら

中学生 「置き勉」あり? なし? その1 2022/06/01

今回は、中学生の「置き勉」について書いてみます。

「置き勉」というのは、学校に教科書などの勉強道具を置いたままにしておくことを言います。

この「置き勉」は、長らく学校現場で御法度とされてきました。

「学校に教科書などを置いたままにしておく=家で勉強しない」と解釈されるからです。

しかし、このごろ、文科省は「置き勉」を認める方針を打ち出しています。

理由としては、登下校時の負担を軽くするためです。

通学のときには、教科書だけでなく、副教材ワークや資料集などを持ち帰りしなくてはなりません。

これはなかなかに大変です。

.....「置き勉」はアリ? それともナシ?

以下、一受験関係者の意見です。

わたしとしては、「条件付きで『置き勉』あり」です。

.....「条件付き?」 どういう「条件?」

まず、主要5教科の教科書は、自宅で学習するとき、家にあるべきです。

ですから、「置き勉」をしたいなら、教科書を自宅・学校の両方に置くといいと考えます。

こういう条件でなら、「置き勉アリ」です。

教科書は、宮城県教科書供給所で購入できます。

手数料を払えば、代金引き換えで自宅まで送ってくれます。

この方法を使えば、「置き勉」のデメリットは少なくできます。

(次回に続きます)

中学生 「置き勉」あり? なし? その2 2022/06/02

(前回の続きです)

一方、教科書を学校に置いたまま、自宅にも教科書がないというのには、一部の例外を除いて賛成できません。

「例外」というのは、例えば「ものすごくよくできる生徒さん」はそれに入るかもしれません。

定期試験では、いつも480点以上、模試では偏差値72以上なら、「ものすごくよくできる生徒さん」ということになるでしょうか。

国語・英語・数学と言った教科なら、彼らが「置き勉」をしても何とかしのげるかもしれません。

ただ理科・社会の教科書は、手元にあるほうがよさそうです。

「置き勉」をしてもOKというのは、「勉強が塾教材で間に合う」という側面もあります。

しかし、どの塾教材も「基本」としているのは、教科書です。

かなりの難問がのっている教材も、根っこにあるのは教科書です。

理科・社会に関しては、資料や図表と絡めた問題が、試験で出題されます。

間違った問題を掘り下げるには、教科書や資料集がどうしても必要です。

そこがしっかりしていないと、高得点は取れません。

わたしは、「置き勉」をすると、自宅で学習をしなくなるというつもりはありません。

教科書や資料集などがない状態では、高得点をとろうにも、取るのが難しくなってしまうゆえに、「条件付き置き勉OK」としています。

その点をご理解いただければ幸いです。

「考える問題」「思考力を試す問題」 どう対応する? その1 2022/06/03

先日、トップ層にいる生徒さんからこういう質問がありました。

.....このごろ、大学入試の共通テストなどを見ていると、「考える問題」「思考力を試す問題」がガッチリ出されているようだ。

こういうのって、本番の試験で、解き方を思いつくものなんでしょうか?

それから、英語の問題も、文章量が多くなってきてるようですし。

どうしていけばいいんでしょうか?

だいたいこういう趣旨でした。

この生徒さんが心配するように、確かに共通テストでは、数学などでも文章を読んで答えていくという、国語のような問題が出題されています。

ご父兄の方が想像するような数学のテストとは、いささか毛色が違っています。

このほかにも、生徒さんが指摘しているように、英語の文章量は多くなってきています。

それは、中学生の教科書を見ていても分かります。

ではこういう問題に対応するには、どうすればいいのでしょうか?

わたしなりの結論は、以下の通りです。

(結論1)

今やっている学習をコツコツとやり進めて行く

(結論2)

基礎が固まってから対策テキストを使って学習していく

(結論3)

過去問演習、対策テキスト、模試活用以上のことはできない

早い話が、今やれることをやっていればいいということです。

(次回に続きます)

「考える問題」「思考力を試す問題」 どう対応する? その2 2022/06/04

(前回の続きです)

確かに、ときどき「これまでとは突然傾向が変わった」という入試があります。

前回申し上げた共通テスト、以前のセンター試験でもそういうことがありました。

「傾向が変わる」というのは、要するに、「考える問題」や「思考力を試す問題」が、これまでとは違った尋ね方をしてくるということです。

しかし、そもそも入試は、何かしらマイナーチェンジを重ねていくものです。

そして、「これまでとは突然傾向が変わった」と言われる入試問題は、ある種、出題者の「覚悟」をそこに感じます。

「考える問題」や「思考力を試す問題」が高度になればなるほど、正答率は低くなります。

入試で取るべきは、「合格点」です。

「満点」ではありません。

問題が難しくなれば、「合格点」は下がります。

問題が易しければ、「合格点」は上がります。

事実、今年行われた共通テストの数学Ⅰ・Aの平均点は、前年比19.72点マイナスの37.96点になりました。

そして全体的に共通テストが難しくなった結果、各大学のボーダーラインは、かなり下がりました。

東大ですら、前年9割弱ぐらいのラインが、8割デコボコまで下がったのです。

今年春の入試は、このように随分と凄まじい様相を呈しました。

(次回に続きます)

「考える問題」「思考力を試す問題」 どう対応する? その3 2022/06/05

(前回の続きです)

前回のコラムで示したように、今春行われた共通テストが「考える問題」「思考力を試す問題」を連発した結果、ボーダーラインの点数は下がりました。

問題が難しくなっても、当然のことながら、合格者は出ています。

彼ら合格者は、「満点」をとったわけではありません。

「合格点」をクリアしたわけです。

そういう合格者が、何か特別なことをやっていたわけではありません。

過去問演習、対策テキスト、模試活用.....

これをいかに深く、みっちり掘り下げたかで勝負が決まったはずです。

彼ら受験生のやれることには限界があります。

東大理Ⅲに現役合格してしまうような傑物ですら、勉強に使っている参考書の類は、極めてオーソドックスなものです。

過去問演習、対策テキスト、模試活用以上のことは、彼らにもできません。

となれば、「考える問題」「思考力を試す問題」といえども、オーソドックスなやり方を積み重ねることが必要です。

彼らと同じ高校生が、甲子園という檜舞台でファインプレーや一発逆転ホームランを決められるのも、すべては「日頃の練習の賜物」です。

「火事場の馬鹿力」という言葉がありますが、日ごろやることをやってこその「馬鹿力」です。

以上のように考えると、ちょっと不安が少なくなるのではないでしょうか?

「どうすれば成績があがりますか?」という質問へ回答します その1 2022/06/06

今回のコラムは、生徒さんから発せられる「どうすれば成績があがりますか?」という質問に関してです。

先般、Twitterでこのようなツイートをしました。

ここに書いてあるようなことは、受験関係者なら、大なり小なり経験しています。

ただ、わたしの考えるところ、こういう質問をしてくる生徒さんは、ホンネでは次のように聞きたがっています。

(彼らの質問)

「どうすれば成績があがりますか?」

(彼らが聞きたいこと)

「どうすれば、楽に、できることなら勉強をせずに、成績があがりますか?」

ホンネではそう聞きたいところ、さすがに身も蓋もないと感じるのか、ホンネは胸の奥にしまっています。

ただ、わたしのようにキャリアを積めば、彼らの質問の裏に隠されたことの見通しはきくようになります。

そもそも彼らは成績がどうすれば上がるか、聞きたいわけではないのです。

彼らの関心は、なるべく楽に、できることなら勉強をせずにできる方法にあります。

なぜそう言えるのか.....

わたしが彼らに「こうすればいい」と考えてアドバイスしても、質問をしてきた生徒さんのほとんどは、その方法を実行しないからです。

もしホントに成績を上げたいと考えるなら、アドバイスのほんの一部でも実行しようとするはずです。

(次回に続きます)

「どうすれば成績があがりますか?」という質問へ回答します その2 2022/06/07

(前回の続きです)

「できる限り楽をして成績を上げたい」という気持ちを、「そんなこと、できるわけない」と言ってしまうのは実に簡単です。

そういう方法など、この世に存在しないことも、「どうすれば成績があがりますか?」と尋ねてくる生徒さんは、十分に分かっているはずなのです。

それでもなお、そういう質問が来るというのは、人間の素直な感情の発露でしょう。

まあ要するに、「無邪気」なのです(笑)

「簡単、これだけ、頑張らずにダイエット!」という本の類が根強く売れているのも、そういう人間の心理です。

一方で、一生懸命に頑張る生徒さんは、「どうすれば成績があがりますか?」と尋ねることはまずありません。

「そんなに簡単に成績が上がるものではない」ということをよく知っているからでしょう。

だからこそ、一生懸命に頑張るわけです。

それに、そんなにポンポンと成績が上がるのなら、世の中にこんなに塾やら予備校やらはないはずです。

なかなか成績を上げるのが難しいから、そこに大枚をはたく必要が出てきます。

「どうすれば成績があがりますか?」という問いに対しては、「指導者のいうことをまずは忠実にやってみる」こと以外に方法がありません。

そして、これが一番楽に成績を上げる方法になります。

彼らの期待した答えではないですが.....

「動画で雨か嵐か」 〜東北学院 2023入試の行方 中学編〜 2022/06/08

動画へのリンクはこちら

偏差値55以上の高1生 6月中間試験 どう勉強する? その1 2022/06/08

高総体が終わりました。

高1生は、高校で初めての定期試験に臨みます。

今回のコラムでは、偏差値55以上の高校に属する高1生に向けたものです。

この中間試験をどのように乗り切っていくか、わたしなりに考察してみました。

まず、「偏差値55以上の高校」というのは、ナンバースクール・南・向山・館山・泉・宮城野と言った公立高校を指します。

私立で言えば、育英特進、ウルスラtype1・type2、学院高特進あたりを想定しています。

まず6月の中間試験に関して、中学と高校の違いを3点にまとめてみました。

(1)中学:5科目 高校:基本10科目

(2)試験範囲 高校>中学

(3)試験範囲となるテキスト類の問題量 高校>中学

以下、順に説明していきます。

(1)科目数について

中学では主要5科目、つまり国数理社英それぞれ100点満点、計500点で行われていました。

一方、高校では、内容が専門的になる分、教科書が増えています。

その結果、中間試験の科目も、中学の2倍になります。

試験も中学のときには、1日で行われていました。

高校では、3〜4日かけて試験をします。

1日2〜3科目、午前中には試験が終わります。

とはいえ、正直、グッタリしてしまうはずです。

(次回に続きます)

偏差値55以上の高1生 6月中間試験 どう勉強する? その2 2022/06/09

(前回の続きです)

(2)試験範囲について

前回のコラムでお示ししましたように、科目数は中学のときの2倍が基本です。

ということは、試験範囲は広くなります。

そして、詳しく、細かく問われます。

高校に入ると、まず数学・英語のボリュームがきつく感じるはずです。

その重厚さと格闘しようとすると、なかなか他の教科、つまり国理社まで頭を働かせる余裕がなくなります。

しかも、国理社の問題が600点分出題されるのです。

入学後、部活やらで勉強がおサボり気味だったりすると、

「うわ、英数だけじゃなくて、国理社もあるんだった.....

どうするの、これ.....」

と感じている生徒さんも少なくないはずです。

(3)テキスト類の問題数が膨大

先ほど取り上げたように、高校では中学に比べて試験範囲が広くなります。

それだけでも大変です。

ただ、テキスト類の問題量の多さがもっとハードです。

中学では、定期試験対策と言えば、学校の副教材ワークをしっかりやっていけば、高得点が取れました。

高校でも、一応そういうことにはなっています。

しかし、その問題量が膨大なのです。

例えば、数学では、教科書のほかに、副教材となっている「チャート」なども「試験範囲」となったりします。

この量が途轍もなく多いのです。

(次回に続きます)

偏差値55以上の高1生 6月中間試験 どう勉強する? その3 2022/06/10

(前回の続きです)

試験は、数学だけを勉強していればいいわけではありません。

中学のころ、定期試験の学習は、「副教材ワークを2周」などとやっていたはずです。

しかし、1周するだけでも半端ない量です。

中学のころから、「副教材はすべてしっかりやっていくもの」と、多くの高1生は躾けられてきています。

それゆえ、高校での副教材の問題量の多さに戸惑うはずです。

ですから、副教材は、「間引き」が必要になってきます。

「間引き」は、まじめな生徒さんほど勇気がいります。

とはいえ、高校では「力の抜き方」も覚えておかなくてはなりません。

それから、現代文やコミュニケーション英語などでは、「教科書にピッタリ合った副教材ワーク」がないこともしばしばです。

そうなると、「何をやればいいの?」と、これまた戸惑います。

コミュニケーション英語でそういう事態となれば、試験範囲の教科書の単語・熟語・本文和訳などを確認するだけになってしまいます。

後は、教科書に準拠していない問題集などで、実力を磨いておく以外に方法がありません。

ただ、これは全員が同じ条件で試験を受けます。

やれることをやるしかありません。

まずは、高1生の皆さんには、「デビュー戦」をしっかり戦っていただきたいところです。

ご父兄の「あぁ勘違い」 「個別指導」について その1 2022/06/11

今回のコラムでは、受験業界における「個別指導」についてお話します。

「個別指導塾=先生が自分の子供だけに付きっきりで指導をしてくれる塾」

そのようにお考えになっていらしたご父兄が何人かいらっしゃいました。

ご父兄からそういう話を聞いたとき、「ああ、確かに『個別指導』っていう言葉だけだと、そう解釈できるかもな〜」と感じた次第です。

「学校=30〜40人くらいで一斉に授業」というのは、ご父兄もよくなじんでいます。

そういう下地があるところに、「個別指導」という言葉だけを聞けば、

「個別指導塾=先生が自分の子供だけを教えてくれる」

と解釈しても、不思議ではありません。

わたしも、この業界にいなかったら、そう思っていたかもしれません。

そして、「個別指導塾=先生が自分の子供だけ付きっ切り」と考えていたご父兄は、だいたいこういうルートをたどって来ていました。

子供の成績が低迷続き

→バリバリ進学塾はパス

→「個別指導塾」が目にとまる

→「個別指導=子供に付きっ切りで教えてくれる」と解釈

→いちばん月謝の安そうなところに問い合わせ

→そこで「個別指導=付きっ切りでない」ことを知る

→でも、月謝が安そうなので、とりあえず入塾

→成績上がらず

→子供から聞くと、自分以外にも生徒がいて、手取り足取り教えてくれるわけでないことを知る

→家庭教師に問い合わせ

(次回に続きます)

ご父兄の「あぁ勘違い」 「個別指導」について その2 2022/06/12

(前回の続きです)

前回述べたように、受験業界における「個別指導」というのは、「先生が自分の子供だけ付きっ切りで教えてくれる」ことを必ずしも意味しません。

「同じ教室にいて、一人一人がそれぞれ違った内容を学習し、それぞれ個別に講師が指導する」ことを個別指導と言います。

ですから「個別指導塾」の教室では、中学生と高校生がそれぞれ別の勉強をしています。

そして、講師が受け持つ生徒さんの数が、1人、2人、3人.....だったりします。

月謝の額は、講師の受け持つ生徒数が少なければ少なくなるほど、高くなります。

逆に生徒数が多ければ多いほど安くなります。

「自立型個別指導塾」は、10人以上を1人の講師が担当することがあります。

また、「講師:生徒=1:1」という「個別指導塾」もあります。

わたしが行っている家庭教師の指導も、基本的に「講師:生徒=1:1」という個別指導です。

これは、家庭教師の派遣会社の運営によるところが目立ちます。

やっている内容は、家庭教師の指導と同じです。

講師が自宅まで伺うか、生徒さんが塾に赴くかの違いです。

「先生が子供に付きっ切りの個別指導」となると、まさしくこのスタイルです。

「講師:生徒=1:1」という個別指導は、他の個別指導と区別する意味で、「マンツーマン指導」とも称しています。

(次回に続きます)

ご父兄の「あぁ勘違い」 「個別指導」について その3 2022/06/13

(前回の続きです)

ここで「個別指導塾」について、ご父兄が留意すべき点を挙げます。

まず、個別指導の場合、講師1人に対し、どのくらいの生徒を同時に見ることができるか、です。

わたしの経験上、ある程度細かい点まで見ようと思うと、「講師:生徒=1:2」くらいまでです。

「講師:生徒=1:3」になると、かなりきつく感じます。

それから、ペアを組む生徒さんたちが、どちらも一定以上のレベルであれば、何とか回っていきます。

しかしながら、手のかかりすぎる生徒さんとペアとなった場合、どうしても手のかからない生徒さんは、割を食ってしまいます。

ここで「一定以上のレベル」というのは、公立の中学で平均点が取れているというイメージです。

偏差値40未満、つまり100人中85人未満くらいになると、「講師:生徒=1:2」でもキツく感じます。

こうした生徒さんの場合、すでに学校での学習がかなり遅れてしまっています。

ですから、あることをやるのに、人一倍、というより人五倍くらいは時間とエネルギーを必要とします。

さらに、「これこれこうして下さい」と指示を出しても、なかなかこちらのイメージしたようにはやってくれません。

こちらの指示の意味を理解してもらえないのです。

「個別指導塾」といってもいろいろ.....

ご父兄におかれては、そのように理解していただければと思います。

「やれること・やれないこと」をハッキリ 2022/06/14

このところ、生徒さんから「試験までどういうことをやったらいいですか?」という質問を受ける機会が多くなっています。

今年度最初の定期試験がもうすぐだからです。

特に今年は例年以上に中1生、高1生が多くなっています。

そのため、ナーバスになっている面が感じられます。

「試験までどういうことをやったらいいですか?」

こういう問いに対しては、「まずはわたしの指示通りにやってみてください!」と回答しています。

ただ、それだけだと、あまりにつっけんどんな感じがします。

そこで、

「やれること・やれないことをハッキリさせてください!」

「ハッキリさせたら、やれることをしっかりやってください!」

と付け加えています。

例えば数学の範囲が40ページあったとします。

練習問題をすべてやるのがかなり難しいとしたら、奇数番だけをやってみる、といった具合です。

こうすれば、だいぶ時間とエネルギーの節約になります。

心理的な負担も軽くなります。

最初のほうからやっていって、時間が足りずに尻切れトンボになるよりは、よほどいいです。

「やれること・やれないこと」の判断は、人によって違います。

こういうメリハリの付け方も点数アップのカギになります。

「動画で雨か嵐か」 〜宮城一高vs泉館山 差はどれだけか?〜 2022/06/15

動画へのリンクはこちら

「お客を選ぶんですか?」「はい! 選びます」 その1 2022/06/15

過日、ツイッターにて↓のようにツイートしました。

https://twitter.com/ProTeachKik/status/1536178967400824832

https://twitter.com/ProTeachKik/status/1536258097186217984

この一連のツイートは、受験関係者の方と問い合わせをしたご父兄とのやり取りです。

問い合わせの段階で、このようなことを言う方というのは、俗にいう「モンスターペアレント」そのものです。

受験関係者の方も、さぞかしお疲れのことと想像します。

以下は、この件について、↑でしたツイートの補足です。

まず、今回紹介したようなご父兄というのは、稀です。

ほとんどのご父兄は、常識的な方々です。

とはいえ、数のうちにはこういう非常識な方が出てきます。

ただ、ここまでの「モンスター」というのは、なかなかいません。

子供を通塾させる目的が「思い出作り」というのは.....(絶句)

塾をディズニーランドか何かと勘違いしているのでしょう。

それでいて、成績が上がらないのは、大いに気にするという.....

..........「お客を選ぶんですか?」

こう問われたら、わたしはためらいなく、「はい! 選びます」と答えます。

だいたい、例のモンスター父兄は、問い合わせを寄こしただけです。

まだ契約もしていないので、顧客ですらありません。

そういう人に対して、平身低頭して、自分の方針を変える理由は存在しません。

(次回に続きます)

「お客を選ぶんですか?」「はい! 選びます」 その2 2022/06/16

(前回の続きです)

「お客を選ぶ」.....

わたしは、「プロ家庭教師菊池」を主宰してこの方、ずっとこの方針でやってきました。

「顧客は業者を選ぶ権利がある。同様に業者も顧客を選ぶ権利がある」という単純な理屈です。

大手のように人材がそろっていれば、「来るもの拒まず」でも大丈夫でしょう。

しかし、わたしのような超零細事業者は違います。

手に余ると判断した場合、「お断り」となります。

実情としては、「お客を選ぶ」というより、「お客になりえないケースを選ぶ」のほうが近いです。

そして、今回話題にしたようなモンスター父兄を避けるのは、引き受けることで被る損失が、得る利益より何倍も大きいからなのです。

仮に引き受けたとしても、トラブルを起こして、さっさと辞めていくのが関の山です。

「損失・利益」というのは、何も金銭的なことだけではありません。

時間の損失という側面があります。

仙台方言でいう「ひまだれ」というヤツです。

受験産業は、利益を出していかなくてはなりません。

そこが学校とは性格の違うところです。

学校と違い、わたしはお上から補助金を受けているわけでもありません。

そうなれば、今回のようなモンスター父兄とは、関わりを持つことはできません。

「付き合う人を選ぶ」というのは、個人でも業者でも同じなのではないでしょうか。

2022年・令和4年 宮城県公立高校&仙台圏私立高校&高専 オープンキャンパス日程一覧表 2022/06/17

表題の件で、公立高校・私立高校・高専のオープンキャンパスの日程をお知らせいたします。

公立高校については、ツイッターにて案内済みですが、再掲します。

再度こちらにリンクを掲載いたします。

(宮城県公立高校オープンキャンパス日程)

(仙台圏私立高校・高専オープンキャンパス日程)

昨年と違い、オープンスクールは「コロナ前」に戻りつつあります。

公式サイト等で発表になっていない事項は、6月15日に、各校へ電話取材を行いました。

私立では、webでの申し込みが基本です。

公立では、一部、web申し込みのできない高校があります。

オープンキャンパスのポイントは、「進学する可能性のある高校にはできる限り足を運ぶ」

多くの生徒さんは、「自分の成績で行けそうなところ」「興味があるところ」に行きます。

それはOKです。

それに加えて、「進学する可能性のある高校」も見ておいたほうがいいです。

公立が第一志望でも、いわゆる「滑り止め」として受ける予定、あるいは受験可能性のある高校もです。

正直、あまり気が向かないかもしれません。

が、「お世話になる可能性のある高校」なら、今のうちに、しっかり見ておくとよいでしょう。

「偏差値とイメージ」だけでは分からない世界があります。

「二華・青陵」落ち受験生 その後のリベンジ具合 その1 2022/06/18

今回のコラムは、二華中・青陵中を目指すご父兄向けです。

6月半ばを過ぎたところですが、二華中・青陵中の入試まで、半年ちょっとです。

「残念でした」となった場合については、あまり想定したくないというのが人情です。

そうした中ではありますが、「残念でした」となった場合、受験生が、中学・高校とどうなるのかについて、語ってみます。

まず、受験指導をしていると、「二華・青陵残念」という受験生とは、結構な確率で出会います。

二華・青陵合計で、毎年700人くらいが入試に臨んでいます。

また、そういう受験生のご家庭は、受験に対して意識が高いです。

そうなると、「二華・青陵残念でした」という生徒さんと出会う確率が結構あるというのも、納得がいきます。

そして、「残念でした」の度合いも、これまた様々です。

「合格まであともうチョイ」という生徒さん.....

「記念受験的な要素が強い」という生徒さん.....

学力もかなりバラつきがあります。

難しい問題も解ける生徒さんがいる一方、基本が抜けたまま受験に臨む生徒さんもいます。

ただ、どういうケースであっても、「毎日、一定時間、机に向かう」という習慣は付くようです。

(次回に続きます)

「二華・青陵」落ち受験生 その後のリベンジ具合 その2 2022/06/19

(前回の続きです)

二華・青陵受験といえば、当地仙台・宮城では、四谷大塚の塾生がかなりのシェアを占めています。

そうした一方で、必ずしも四谷大塚に通っていない受験生が意外なほどいるようです。

事実、わたしも四谷大塚に通っていない生徒さんで、二華・青陵の合格者がいます。

もっとも、四谷大塚に通わないケースは、「何が何でも二華・青陵!」という生徒さんは少なくなります。

やはりというべきか、当然というべきか、「合格まであともうチョイ」の生徒さんは、四谷大塚に通った経験のある受験生が多いようではあります。

ここで注目したいのは、「合格まであともうチョイ」という受験生です。

彼らは、ウルスラ・東北学院などの私立中、附属中、校区の中学などに通うことになります。

ウルスラや附属中の場合は、小学校から在学している生徒さんたちが、かなり優秀です。

一方、校区の中学で学年1位をとるのは、「合格まであともうチョイ」という生徒さんがかなりを占めているようです。

事実、わたしが指導した中で学年1位となったのが、1人を除いて、「二華合格まであともうチョイ」だった生徒さんです。

そして、「二華合格まであともうチョイ」という生徒さんは、いずれも四谷大塚に通塾しています。

(次回に続きます)

「二華・青陵」落ち受験生 その後のリベンジ具合 その3 2022/06/20

(前回の続きです)

「二華合格まであともうチョイ」という生徒さんの強さ.....

理由としては、まずもって、彼らは非常に優秀です。

それに加えて、勉強しています。

二華中合格者と「あともうチョイ」生徒さんをあわせて考えると、優秀さ・学習量について、確かにレベルの上下はあります。

しかし、二華中合格者は、「あともうチョイ」組と同じ土俵の上に上がりません。

となれば、「あともうチョイ」組は、中学受験を経験していない大多数の生徒さんなどと比べると、勝負になりません。

ピストルと木刀の一騎打ちのようなものです。

「あともうチョイ」組が、四谷大塚で使う「予習シリーズ」のテキストは、国語・理科・社会の内容がいずれも中学で習う内容です。

これらは、高校入試、みやぎ模試、定期試験でバンバン出題されます。

算数に関しては、ナンバースクール狙いの中3生でもかなり手こずる問題に取り組んでいます。

「訓練の賜物」とはいえ、優秀でなければ、太刀打ち困難です。

そういう生徒さんはその後、二高を中心とするナンバースクールへ進学していきます。

わたしの見たところ、二高・二華の上位20%は「ほぼガチ互角」です。

そういう点でも、「あともうチョイ」組は、リベンジを果たせていると言えるのではないでしょうか。

仙台・宮城の高校受験 ここ3年間の変化 その1 2022/06/21

入試のシステム・ルールは、ある日を境に、マイナーチェンジをすることがあります。

ガラッと変わることもあります。

今回は、仙台・宮城の高校受験が、ここ3年間にどのようにチェンジしてきたのかを3点記してみます。

(変化1)公立高校入試「一発勝負」に

公立高校の入試は、2020年から、3月初旬に「一発勝負」となりました。

2019年までは、1月・3月に2回行われていました。

「一発勝負」は、新しいシステムというより、「昔のシステムが復活した」というほうが正確な表現です。

ご父兄に馴染みのあるシンプルなスタイルです。

(変化2)私立高校推薦入試の志願者が増加

2020年から、私立高校授業料の実質無償化が始まりました。

それに伴い、私立高校へ通う場合の経済的な負担が小さくなりました。

その結果として、私立高校推薦入試の志願者が増えました。

それまでは、「公立=授業料安い」「私立=授業料高い」というイメージがありました。

そのため、「公立第一志望、私立第二志望」という受験生が多かったのです。

しかし、特に平均点に届かない受験生を中心に、

「公立が厳しいようなら、初めから私立、そして推薦で確実に」

というケースが増えました。

(次回に続きます)

仙台・宮城の高校受験 ここ3年間の変化 その2 2022/06/22

(前回の続きです)

(変化3)東北学院高の共学化

これまで男子校だった東北学院高が、今年4月から男女共学になりました。

これをもって、県内からは男子校が消滅しました。

女子校、あるいは「ほぼ女子校」は数校残っています。

この学院高の共学化は、私立高校の勢力図を塗り替える流れになっています。

ほかにも細かく言えば、「変化」はあります。

大きいものとしては、こんな感じでしょう。

以下ちょっと補足を。

前回コラム(変化2)に記した「私立高校推薦入試の志願者が増加」は、公立高校受験にも影響が出ています。

公立高の中でも、定員割れ、あるいは、定員割れギリギリセーフになった学校があります。

具体的には、宮城広瀬・泉松陵などです。

以前は、「公立高普通科のギリギリライン」ということで、倍率は1.3〜1.5倍くらいあったのです。

しかし、受験者層がかなり私立高推薦にシフトしています。

それは、宮城工業・仙台工業といった公立工業高も同じです。

ただ、私立高推薦への流れというのも、

「以前なら、公立を受けて残念でしたとなる層が、最初から公立受験をしないだけ。

結果は同じ」

という見方もできないわけではありません。

今後、何がしかの変化が予想・予定される場合は、本コラムで引き続きお知らせを続けていきます。

「動画で雨か嵐か」 〜仙台二高1年生向け 文理選択のポイント〜 2022/06/22

動画へのリンクはこちら

みやぎ模試 偏差値55以上の高校・55未満の高校 その違いは? その1 2022/06/23

わたしは、当コラムでときどき「偏差値55以上の高校」という言い方をしてきました。

ご父兄からすると、「その55っていう基準は何?」という疑問をお持ちになるかもしれません。

今回は、この「偏差値55以上」について、ちょっと掘り下げてみます。

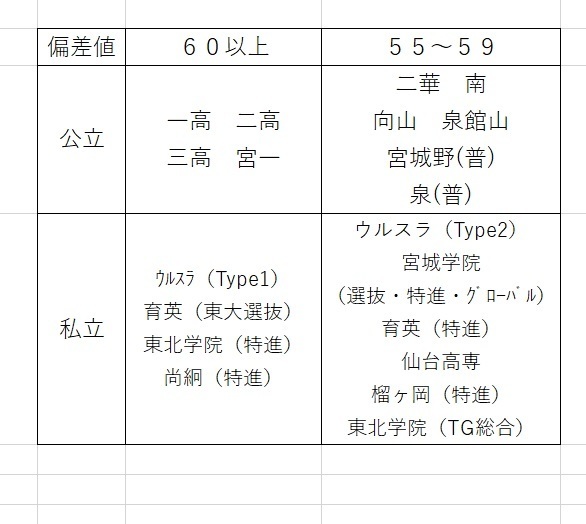

まず、みやぎ模試における「偏差値55以上」は、↓のようになっています。

以上は仙台圏にある高校です。

これを見ると、

「あ〜、なるほど。

偏差値55以上って、こういうことね.....」

とお感じになるご父兄も多いのではないでしょうか。

この「偏差値55以上」という数字は、全体の上位30%くらいです。

言い換えると、100人高校生がいたら、上から数えて30人以内の学力程度ということです。

その中でも、「偏差値60以上」となると、「上位15%くらい」です。

この「偏差値60以上」には、ナンバースクールなどがズラリと並びます。

「偏差値55〜59」では、南、館山...といった「準ナンバー」あるいは、私立の特進コースなどが顔をそろえています。

私立高はコースによってレベルが様々です。

公立の場合は、科が違っても「同じ高校」という意識があります。

一方、私立はコースが違うと「別の高校」です。

通う生徒さん、先生方の意識・認識もそんな感じです。

(次回に続きます)

みやぎ模試 偏差値55以上の高校・55未満の高校 その違いは? その2 2022/06/24

(前回の続きです)

わたしはこれまで、トップ層から「勉強かなり苦手」層まで、数多くの生徒さんを担当してきました。

その経験をもとに、今回話題に出した「偏差値55以上と55未満」という点での違いについて述べてみます。

まず、指導についてです。

指導をしていく側にいると、指導内容にしても、各種指示にしても、何がしかの基準があります。

「この学年なら、こういう指導・言い方をするのが妥当」というようなものです。

「偏差値55以上」という生徒さんの場合、「学年相応の水準+アルファ」という感じです。

彼らはほぼこちらのイメージ通りに理解し、やってもらえます。

あまり詳しく、細かく言わなくても、彼らはこちらの意向を何となく察します。

それを基に動きます。そういった意味で、ストレスも少なくて済みます。

「偏差値55未満」となると、ちょっとずつ「穴」ができ始めてきます。

そして「勉強苦手」という生徒さんの場合、「偏差値55以上」の生徒さんと同じように指導・指示ができません。

噛んで含めるように言ったり、指示内容を少なくしても、イメージしたようにはなりません。

「やってこない」というより、「やれない」といったほうが正確かもしれません。

(次回に続きます)

みやぎ模試 偏差値55以上の高校・55未満の高校 その違いは? その3 2022/06/25

(前回の続きです)

ここで、「偏差値55以上の高校・55未満の高校」の進学実績について述べます。

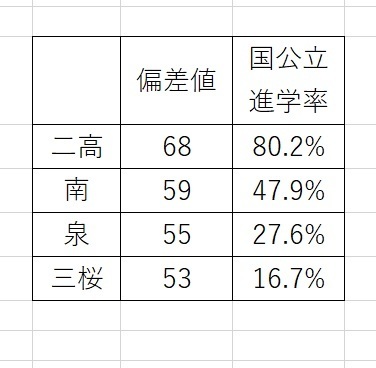

現役生が国公立大学へどのくらい進学しているか、表にまとめるとこうなります。

以下は県教委発表の「公立高校ガイドブック」から引用してします。

今年春の数字です。

この「国公立大進学率」は、進路未定者、平たく言えば、浪人生の数字を除いて計算しています。

現役・浪人をあわせると、国公立大への進学率は、上に示したものよりは多少下がると推定されます。

この数字を見ると、やはり、偏差値が上がるほど、国公立大への進学率は高くなっています。

泉高校で、3割弱です。

三桜となると、泉高校よりグッと率は下がります。

もちろん、私立大と言っても、国公立より難関なところはあります。

が、高校の力を判定する意味で、国公立進学率を見るのは、一応の目安にはなるでしょう。

泉高校あたりで、国公立に進学する生徒さんは、4人に1人を少し超えたくらいです。

逆に言うと、4人に3人は、私立大へ進学します。

ご父兄としては、国公立と私立とで、将来にかかってくる「スポンサー料」がどれほど違うのか、気にかかるところでしょう。

まずはこういう現実・事実がある点、知っておいて損はないと思います。

高1生 はじめての進研模試 速習ガイド その1 2022/06/26

高1生は、初めての定期試験が終わりました。

中学のときとは勝手の違う定期試験、「やれやれ」というのが多くの高1生のホンネなのではないでしょうか。

そう言った折ではありますが、高1生の多くは夏休み前に、「進研模試」が待っています。

この「進研模試」がどのように行われているかについて書いてみます。

以下、定期試験と内容を比べてみます。

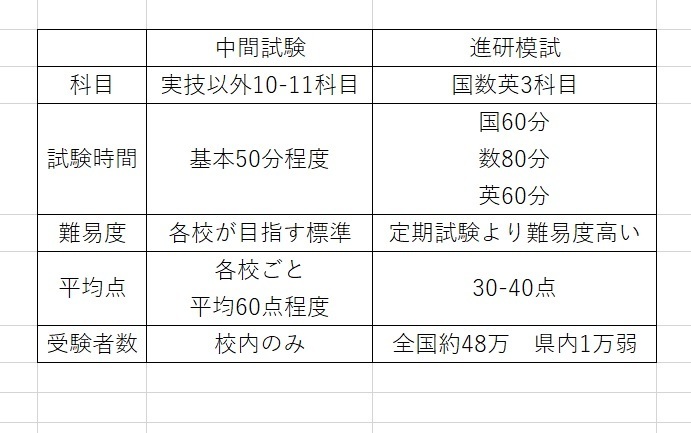

<中間試験と進研模試の性格の違い>

そもそも、中間試験と模擬試験とは、性格が違います。

中間試験は、基本的に「範囲がだいたい決まっている」ものです。

一方、模擬試験は、「入試でどのくらい点数が取れるか」を見るものです。

中学のときに受けた「定期試験」「模擬試験」と、このあたりは基本的に同じです。

<科目>

中間試験は、実技以外の科目全部でした。

そのため、10〜11科目の試験がありました。

一方、進研模試は国数英3科目です。

国数英3科目というのは、受験における基本教科です。

<試験時間>

中間試験は、だいたい1科目「学校の授業の1校時分」というところが多いです。

ただ、学校によっては、数学の時間を中間試験で他科目より長くしているところもあります。

進研模試は、国英60分、数学80分です。

通常の試験時間より長くなっています。

これだけを見ていても、ハードです。

(次回に続きます)

高1生 はじめての進研模試 速習ガイド その2 2022/06/27

(前回の続きです)

<試験難易度>

前回、中間試験と進研模試の試験時間について述べました。

試験時間が長いというのは、それだけ問題が難しいことを意味します。

そして、実際に進研模試は中間試験に比べると、ハードです。

中学時代、大部分の高1生は「みやぎ模試」や「ぜんけん模試」を受けています。

ですから、進研模試にかなり面食らってしまうはずです。

<平均点>

試験の難しさは、そのまま平均点に現れます。

学校の定期試験の場合、だいたい60点程度になっているようです。

一方、進研模試は、その点、情け容赦がありません。

平均点は、30点台ということがほとんどです。

その中でも、最も平均点の低い教科は数学です。

こうした傾向というのは、入試に当てはまります。

それを踏襲しているという感じがします。

<受験者数>

中間試験は、当然ながら、校内のみの試験です。

他校の生徒には関係がありません。

一方、進研模試は高校をまたいで同じ問題が出されます。

受験者数は、全国で約48万人です。

宮城県内でも、1万人弱くらいは受けています。

この進研模試は、二華・青陵の生徒さんも受験します。

二華の中入生、青陵の生徒さんは、高校入試を経ていません。

ここで、彼らは一・二高といったナンバースクールの高1生と「初対決」をすることになります。

(次回に続きます)

高1生 はじめての進研模試 速習ガイド その3 2022/06/28

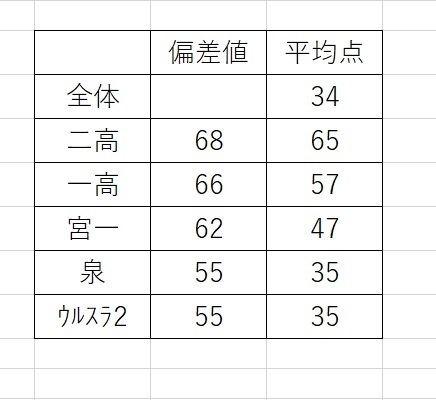

ここでの平均点は、実施された進研模試の年度が一緒ではありません。

ですから、「だいたいこんな感じ」ということでご理解ください。

「偏差値」は、「みやぎ模試」偏差値です。

「平均点」は、国数英3科目を100点満点に換算した数字です。

ここに示した「平均点」を見ると、これまで経験してきた定期試験・模試とは、かなり違うことが分かります。

全体の平均が30点台半ばくらいです。

二高の平均にして60点台半ばです。

彼らは、つい3か月前、入試で平均85点くらいをとって入学したわけです。

宮一に至っては、平均50点を切っています。

宮一にして、進研模試の平均が半分行かないというところにも、進研模試のハードさが出ています。

上の表を見ると、「全体の平均くらい」が、泉高校やウルスラtype2に該当します。

この模試には、西高・利府高といったところも参加します。

両校のみやぎ模試偏差値は、44です。

このクラスの高校ですと、平均点は、だいたい10点台です。

この偏差値に達しない高校、実業系の高校は、希望者だけの受験だったり、参加しません。

まずは、新高1生の皆さんは、夏休み前にもうひと頑張りです。

「動画で雨か嵐か」 〜仙台一高・宮城一高 どう違う?〜 2022/06/29

動画へのリンクはこちら

中間試験の中間報告 〜ウムム ヤッパリ...〜 その1 2022/06/29

わたしの担当している生徒さんの中間試験、全員終了しました。

全教科の答案が返ってきた生徒さん.....

答案が返ってきている最中の生徒さん.....

試験が終わったばかりの生徒さん.....

さまざまです。

中間試験の中間報告としての率直な感想は以下の通りです。

(率直な感想)

ほぼ予定・予想通り

ホントに、見事なまでの予定調和

「この生徒さんなら、半年前あたりからだいぶしっかりやってきたから、このくらいの結果は出せそう」

「この生徒さん、いつもここのところで引っかかってる。

試験のときも、きっとそうなっちゃうんだろうな。

ならなきゃいいけど」

こういった胸算用が、ほぼこの通りになっています。

今のところ、1名が「こちらが考えていたよりできてたな〜」というものです。

こういう「予想の裏切り」はうれしいものです。

ちなみに、この生徒さんは、課題を出すと、いつも課題以上にやってきます。

例えば、10ページ課題を出すと、12とか13ページ学習してきます。

最初、課題のチェックをしたとき、

「あれれ、こんなに課題って出してたっけ?」

と戸惑いました。

しかし、生徒さん曰く

「やれそうだったので、やってみました」

とサラリ。

で、返ってきた結果が500点満点で475点。

(次回に続きます)

中間試験の中間報告 〜ウムム ヤッパリ...〜 その2 2022/06/30

(前回の続きです)

もちろん、努力すれば誰もがこの点数になるわけではありません。

能力以上のことは誰にもできません。

しかし、トップレベルに達している生徒さんは、みな努力をしています。

そして、結果が出る前から、いろいろ葛藤を抱えて、伸びて行っています。

この点、わたしもコツコツ頑張っていかなくてはならないと自省します。

また、今年度は、中1・高1生が例年より多いです。

そのため、デビュー戦となるこのたびの中間試験は、いつもより気を遣いました。

中1生は、公立中学でもトップ層と「学習苦手」層とでは、これまで以上に差がついています。

特に英語が。

そして、中学受験を経てきた生徒さんは、強いです。

彼らは程度の差こそあれ、学習する習慣は、基本的に身についています。

それから、試験前に付け焼き刃的に勉強しても、理解していないところは、やっぱり試験でも間違えます。

特に「学習苦手」層だと、かなりの確率でそうなってしまいます。

生徒さん本人としては、「勉強したつもり・演習したつもり」

わたしとしても、「コーチしたつもり・演習してもらったつもり」

でも、「つもり」は、あくまで「つもり」...(涙)

悔しいです。

本件は、試験の席次が出たときに、改めて報告したいと思います。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日