〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

コラム連載8周年を迎えました! 2021/08/01

今日は8月1日です。

教育コラム「雨か嵐か」の誕生日です。

思えば8年前の2013年、ホームページを以前のものから一新し、ついでに「何かご父兄に情報提供を」とひっそり始めたのが、本コラムです。

開始当初は「週休二日」にしていました。

1年後に「週休一日」、そして2015年2月からは、お盆とお正月を除く毎日のアップです。

これまでアップしたコラムは述べ3,000本に迫ります。

飽きもせず、ネタも切らさず、何とか書き連ねてきました。

我ながらよく続いたと思います(笑)

1日分は500〜600字程度で、あっという間に読み終えてしまうようなコラムです。

しかし、これだけの本数を書こうとすると、かなり骨が折れます。

ただ、ここまで来ると、やめてしまうのはもったいない気がして、可能な限り、このペースは守っていきます。

さらに、わたしのコラムをお読みのご父兄からは、

「何年も前からずっと読んでいます」

「職場の昼休みにコラムを読むのが日課になっています」

といった声が寄せられています。

そうなると、余計にやめられません(笑)

わたし自身が、スマートフォンなどで長い文章を読むのは疲れてしまいます。

このくらいの字数で毎日少しずつアップするというのは、わたしの身の丈にも合っているのでしょう。

そのようなわけで、引き続きよろしくお願いいたします。

高校理系 社会は何の科目を選ぶ? その1 2021/08/02

国公立大を目指す理系の高校生にとって、社会の科目をどうするかというのは、頭痛のタネです。

共通テスト、あるいはその前身であるセンター試験を受ける理系の生徒さんには、社会と古典が「テンションだだ下がり科目」の王者格です。

早い話、「点が取れさえすればいい。数英理が忙しすぎて、社会なんか.....」という雰囲気です。

社会は、世界史・日本史・地理・倫理政経から1科目選ぶというのが、お約束です。

で、どうするか.....

わたしの考えは次の通りです。

(1)受けたい科目があるなら、それを選ぶ

(2)受けたい科目がなければ、地理が無難

(3)いくら受けたい科目であっても、世界史は避ける

理系の生徒さんの場合、「どの科目で点が取れそうなのか」というのが、まず関心事です。

そこで、過去の試験の平均点を見ながら、決めるというのが一般的でしょう。

ただ、試験の易しい・難しいはともかく、受けたい科目があるのなら、それを受ければいいのではないかとわたしは考えています。

「好きこそものの上手なれ」ということわざの通り、「4つのうちから、これならまあまあ」というのがあれば、それを選ぶのが得策になるでしょう。

社会という科目は特に、「興味のあるなし」に左右される要素が大きいです。

学習を続ける上で、「教科に対する興味」というのは、何よりのサプリメントになります。

(次回に続きます)

高校理系 社会は何の科目を選ぶ? その2 2021/08/03

(前回の続きです)

ここ3年間の「共通テスト」(センター試験)での「平均点」の平均は以下の通りです。

世界史B 65.43

日本史B 63.73

地理B 65.46

倫理政経 67.94

これを見ると、倫理政経が少し点が高く、あとはほぼ誤差の範囲と言えます。

1年だけの結果を見ると、科目ごとにデコボコは確かにあります。

しかし、「平均点」を3年間でならすと、だいたい大きくは変わりません。

理系の生徒さんにとって、社会は「科目ごとにどれだけ量・ハードさが違うか」というのも、大きな関心事となります。

そこで、わたしの感覚で言うと、

世界史>>>日本史>地理≧倫理政経

です。

世界史は、学習量・ハードさにおいて、抜きんでています。

日本史であれば、中学校でも扱っており、そちらのほうが馴染みがあります。

これが世界史となると、よほどマニアックな高校生を除けば、初めて聞くような人名・地名・出来事のオンパレードです。

先ほど述べた共通テストの平均点の結果が、地理とそれほど変わらないのは、「世界史はバリバリの文系が試験を受けているから」です。

ですから、いくら受けたくても、理系の世界史は避けておいたほうが無難です。

理系ならば、地理が王道と言えそうです。

(次回に続きます)

高校理系 社会は何の科目を選ぶ? その3 2021/08/04

(前回の続きです)

地理という科目は、来年2022年より高校で必修化されます。

これをどう見るか.....

試験問題をつぶさに見てみると、英語の長文問題で、意外なほど地理で扱う話題が多いです。

例えば、環境問題と絡めたエネルギー問題とか、食料問題、各国間の経済格差などなど。

いずれも、「現代」の要素が詰まっています。

歴史が「過去」を扱っているのとは、対照的です。

こういう現状を考えると、地理は理系の生徒さんにとって、「使える」科目です。

もちろん、そういう知識がなくとも、出された英語の問題に答えることはできます。

しかし、バックとなる知識があるのとないのとで、どちらのケースが問題文を理解しやすいかは、改めて申し上げるまでもありません。

まして、英語のような外国語ではなおさらです。

地理は、前回述べたように、世界史・日本史に比べると、覚えなくてはならない量は少なくて済みます。

が、それは「基本的な知識をおろそかにしていい」ということにはなりません。

知識を着実に運用できるようにならないと、きちんとした点数は取れません。

まあ、それはどの科目でも同じことですが。

そういうわけで、理系の生徒さん! 社会に関しては、とにかく辛抱です!

「動画で雨か嵐か」 〜東大合格者数 宮城県内高校の過去5年間の推移〜 2021/08/04

無茶な案件 受験関係者のホンネは? その1 2021/08/05

先般、ツイッターのタイムラインに↓のようなツイートが流れてきました。

https://twitter.com/amiami114114/status/1419561623409225728

これを書いている時点で、47件のリツイート、18件の引用ツイート、463件の「いいね」がついています。

受験関係のツイートしては、かなり高反応・高支持です。

今回は、本コラムをお読みのご父兄に、こういう案件というのが受験関係者にどう受け止められるかということを、本音ベースでお話ししてみます。

まず、受験関係者は今回のような案件を「無茶」と考えます。

公立中2で数英ともに定期試験40点くらいというのは、偏差値にして40台前半といったところです。

こちらで言えば、宮城広瀬とか泉松陵あたりに手が届くくらいです。

こういう生徒さんを、週1回90分で、1年半後に仙台一高に合格させてほしいというご要望です。

定期試験で言えば、40点→80点代後半〜90点にしてほしいということです。

普通に常識をお持ちのご父兄なら、「無茶な要望」ということはお分かりになるでしょう。

わたしが考えるに、学生時代に熱心に勉強した経験があれば、これが無茶だということが、何となくでも分かりそうなものなのですが.....

(次回に続きます)

無茶な案件 受験関係者のホンネは? その2 2021/08/06

(前回の続きです)

しかし、こうした「無茶な案件」というのは、極めて少数ではありますが、珍しいというわけではありません。

特に、こうした案件は、塾より家庭教師への案件として持ち込まれることが多いようです。

前回述べたように「偏差値65」というのは、当地でいう一高レベルです。

進学塾でもトップ層でないと、このクラスの合格は無理です。

ちょこちょこっと勉強したぐらいで、ホイホイ受かるような学校ではありません。

今回、ツイートにあるような依頼をするご父兄は、

「いきなり進学塾は無理だから、家庭教師の授業でこれまでの穴を埋めてもらって、それから徐々に点を上げて行って...」

などとお考えになったのかもしれません。

しかし、やはり無理なものは無理です。

家庭教師派遣会社サイドからすると、無茶なご要望だと腹の中では思っていても、ノーということはまずないです。

ご家庭のご要望とあれば、受ける限りは受けます。

ただ、契約の際には、「厳しい状況なので、本人の意識が一番大事です」ぐらいなことは伝えるでしょう。

そして、指導をする講師側としても、「かなり厳しい要望であることをいうだけ言って、あとは切られても仕方がないかなあ」などと思いながら、指導に臨むことになります。

(次回に続きます)

無茶な案件 受験関係者のホンネは? その3 2021/08/07

(前回の続きです)

「無茶な案件」が持ち込まれた場合、受験関係者としての本音は前回までに述べたとおりです。

わたしが、ご父兄にお考えになっていただきたいのは、もし「定期試験40点を一高レベルに」と望んだご父兄が受験関係者の本音を知ったら、どう感じるかということです。

どう考えても、幸せな気分にはなれそうにありません。

しかし、受験関係者のほうから「こちらとしては、できる限りのことをやって、お客様のご要望に従っただけです」と言われてしまえば、グウの音も出ません。

実は最近、わたしもここまでではありませんが、少し似たケースに遭遇しました。

小学校低学年の子供さんをお持ちのお母様から、先般お問い合わせがありました。

聞くと、「何とか一高・二高レベル、ナンバースクールに入れたい」というご要望です。

そして、学習する習慣がないので、一高・二高に合格できるよう、週1回60分で見てもらえないかというご相談でした。

わたしとしては、これまでの経験から、いろいろと考えるとことはありました。

が、まずはじっくりお話を聞き、そして、一高・二高などのナンバースクールに合格するというのは、どういうレベルなのかを申し上げることにしました。

(次回に続きます)

無茶な案件 受験関係者のホンネは? その4 2021/08/08

(前回の続きです)

お問い合わせを下さったお母様には、次のようにお伝えしました。

.....一高・二高レベルというのは、小学校低学年でも、クラスでトップクラス、勉強が好きだったり、一を聞いて十を知るタイプである必要があります。

また、集中力が続くような子であることも必要です。

お子さんに、いま学習する習慣がなくとも、トップレベルになれる「器」があれば、その後に学習をして、そのレベルまで行くことはできます。

逆に、そういう「器」がないと、塾に行こうと、家庭教師につこうと、そのレベルになることはありません。

今の段階で、お子さんがどれほどの力があるか、何とも言えませんが、以上申し上げたことをご了解いただいた上で、小学校低学年から学習習慣をつけてほしいということであれば、それはできます.....

以上のようなことをお伝えしていると、お母様のほうから、苦笑いとも、ため息ともつかないものが、返ってきていました。

「ちょっと甘かったのかも」とお感じになっていらっしゃるような雰囲気の反応でした。

その方は、「主人と相談して、そのときまた.....」とおっしゃっていました。

まあ、またご連絡が来ることはないでしょう。

わたしとしては、それでいいと思っています。

ご父兄におかれては、家庭教師がいくら「おカネがかかる」といっても、特殊な術を持っているわけではないということをご留意いただければ幸いです。

受験相談に関するガイドライン及び「有料」の基準について その1 2021/08/09

去る2月、受験に関する相談に関し、このようなコラムを書きました。

マナー違反にブチッとキレました(怒)(怒) youtubeコメント欄への質問について

このコラムでは、当方に寄せられた受験に関するご相談には、原則として回答しないと述べています。

ただ、質問の内容いかんでは、有料で答えることがあるとも述べています。

このコラムをアップしたのちも、当方にはyoutubeコメント欄、メール、ツイッターで、受験に関する質問が寄せられてきました。

この感じで行くと、受験シーズンが本格化すれば、増えてきそうです。

そこで、今回は、受験相談に関するガイドライン及び「有料」の基準をお示しすることにします。

当方の考え方は次の通りです。

(1)担当ご家庭以外からの受験相談には、原則お答えしません

(2)担当ご家庭以外からの受験相談には、質問の内容によってはお答えすることもあります。

しかし、どの質問に答えるかは、菊池の「気分」次第です。

(3)回答する場合は、有料になります。

具体的な金額は、質問の内容によります。

内容によって、すぐに答えられるものもあれば、時間と労力がかかるものがあるからです。

その際は金額を事前に示して、それでご相談者がOKとなれば、事前入金を頂いた後に回答します。

ガイドラインは以上の通りです。

(次回に続きます)

受験相談に関するガイドライン及び「有料」の基準について その2 2021/08/10

(前回の続きです)

わたしがこのようにガイドラインなるものをこしらえたのは、別におカネがほしいからではありません。

マナー違反者に不愉快な思いをしないためです。

わたしのyoutube動画コメント欄は、yahoo知恵袋とは違います。

yahoo知恵袋は、質問に対し、回答者が自分で選んで、回答を書いています。

わたしの場合は、ある日突然に名指しでやってきます。

どこまでも受け身です。

回答をするとなれば、時間もかかります。

全くのボランティアです。

善意で答えて、不愉快な思いをするなら、こんなにバカバカしいことはありません。

やはり、タダはよくないのでしょう。

有料での相談となれば、相談をする方のハードルは上がるはずです。

わたしとしても、「相談料を頂く」となれば、相応に心の準備をする必要があります。

何より、マナー違反者に不愉快な思いをすることもなくなります。

わたしの精神衛生上、非常に都合がいいです。

「え〜、こういうのにもカネとるのか?」とお考えの方は、yahoo知恵袋のほうに質問をなさっていただきたいです。

そもそも知恵袋はそういう場です。

その道のプロが答えを返してくれます。

そういうことで、ご了承ください。

何だかんだで8月11日! 夏休みの課題は??? 2021/08/11

今日は8月11日です。

8月11日!

8月になってから、何と11日になってしまったんです!

小中高生には、「夏休みの課題」という5文字が黄色信号のようにチカチカと点滅し出します。

わたしが担当している生徒さんたちの課題は、今年、

小学生・高校生・・・例年並み

中学生・・・少なめ

という傾向にあります。

中でも中学生の課題に、読書感想文・弁論文といった定番課題は「任意」となっているところが多いです。

わたしの担当している中学だけが、たまたまそうなのでしょうか?

それとも全般的にそういう傾向にあるのでしょうか?

わたしとしては、こういう作文系の課題は、夏休みの課題としてでなく、国語の授業へ積極的に組み入れていってほしいのです。

それから、公立中学の場合、サマーワークのようなものを全員一律でやるのは、とっくに限界に来ています。

この課題が有効なのは、偏差値で言えば、50〜60にいる生徒さんたちです。

つまり、平均点が取れていて、トップ層まで届かずといったレベルです。

まあ、何はともあれ、まだ課題の仕上がっていない生徒さんは、早めに終えてください。

なお、本コラムは明日12日から14日までお休みをいただきます。

15日に再開します。

よろしくご了承ください。

「動画で雨か嵐か」 〜仙台・宮城 偏差値50前後の高校選び〜 2021/08/11

動画へのリンクはこちら

ご父兄の「常識」 受験関係者の「常識」 どう折り合いをつける? その1 2021/08/15

先日、↓のようなコラムを書きました。

これを書きながら、「ご父兄の『常識』と受験関係者の『常識』、どう折り合いをつけていけばいいのかなあ」などと考えていました。

あえて申すまでもありませんが、わたしたちは「常識」の中で生活を送っています。

知っている人と会ったら、挨拶をする.....

物を買うときにはお金を払う.....

人のものを盗まない.....

など。

この「常識」があるために、まずまず円滑に生活ができているわけです。

同様に、受験にも「常識」があります。

受験関係者は、この「受験の常識」にドップリとつかった生活をしています。

そのため、ご父兄が「受験の常識」に不案内だということを、受験関係者は見落としがちになります。

先ほど上で挙げたコラムの実例で言うと、定期試験40点くらいの中2生を、週1回90分の指導で一高レベルに引き上げることは無茶である、というのは、受験関係者にとって「常識中の常識」です。

ですから、ご父兄からそういう「常識外」のご要望が来ると、あっという間にツイッターが盛り上がるという構図になっています。

(次回に続きます)

ご父兄の「常識」 受験関係者の「常識」 どう折り合いをつける? その2 2021/08/16

(前回の続きです)

ご父兄は、受験関係者ではありません。

ですから、受験関係者にとっての「常識」をご存じないというのも、当然といえば、当然のことです。

とはいうものの、そういう「常識」に無頓着すぎると、受験関係者から足元を見られる結果になります。

そして、とんでもなく高い買い物をすることになりかねません。

それから、ご父兄と受験関係者の間のコミュニケーションは非常に大事です。

これは、どちらかの意見や意思を100%聞いてもらう、通してもらうということではありません。

前日のコラムにあった「無茶な案件」の中にある例を出して説明します。

「これは無茶です」と受験関係者が語ったとき、ご父兄が聞く耳を持って下されば、その後のことは円満に運びます。

もちろん、受験関係者としては、ご父兄のご要望は基本的に尊重するという前提があります。

ここで重要なのは、「尊重する」です。

受験関係者の立場としても、聞けるものと、聞けないものがあります。

聞けないものであったとき、ご父兄がどのように判断なさるかです。

もっとも、こういうことは、受験産業に限らず、世の中全般にビジネスとはそういうものですが。

わたしとしても、受験関係者としてのわたしの「常識」と、ご父兄の「常識」とは、一致しないケースがある点、心にしっかりととどめておくようにしたいと思います。

驚! 中学生の英単語 凄まじい方法で覚えている生徒さんたち その1 2021/08/17

今年4月から中学英語が格段に難しくなったことは、本欄でしばしば取り上げてきました。

その影響で、扱う単語の数も随分と増えました。

英語の場合、「ここからが1年生の単語、ここからが2年生の単語」というハッキリした区分けがあるわけではありません。

この点、習うことの線引きがはっきりしている数学などとは違います。

とはいえ、「最初のほうに出てくるべき単語」「後に出てくる単語」という一応の目安みたいなものはあります。

しかし、中学英語が難しくなってしまったため、今までとは「一応の目安」が違ってきてしまっています。

「ありゃ、この単語、もう2年生で出てきちゃってるの?」

「この単語、自分は高校生のときに習ったんだけどなあ」

などと思いながら、彼らの教科書を見ています。

そんなわけで、単語の記憶・定着というのは、大きな大きな頭痛のタネです。

そのため、彼らには課題を与えて、単語定着テストを毎回やっています。

上位層はそうでもありませんが、平均に満たない生徒さんになると、単語力は壊滅あるいはほぼ壊滅状態です。

これはだいたい想定内でした。

しかし、わたしが驚いたのは、平均ちょい下くらいの生徒さんがやっている「凄まじい方法で覚えている英単語」です。

これには、ため息しか出てきませんでした。

(次回に続きます)

驚! 中学生の英単語 凄まじい方法で覚えている生徒さんたち その2 2021/08/18

(前回の続きです)

平均ちょい下くらいの生徒さんが、英単語を覚えるときにやっている「凄まじい方法」.....

それは、「見た目ちょっとでも長そうな単語は徹底して放置する」ということです。

今年の4月以降、英単語の数が多くなり、見た目長い単語も多くなっています。

そうなると、彼らがやることは「徹底放置」

そもそも読めない.....

読み方を覚えようとしない.....

読み方が分からないから、意味も知らない.....

読み方を知らない状態で、書けるはずもない.....

まあ、偏差値40未満、つまり英語の定期試験で40点取れないという生徒さんがこれをやっても、想定内で大きな驚きはありません。

しかし、平均ちょい下くらいの生徒さんでも、こういう状態になってしまっていることは想定外でした。

当初、平均ちょい下くらいの生徒さんは、見た目長い単語の出来があまりによくありませんでした。

そこで、単語を読んでもらおうとすると、まるで読めません。

「そもそも読めない単語、書けるはずがありません。

単語が読めなくて、どうやって単語を覚えているんですか?」

そう尋ねると、

「じっと眺めて、単語をそのままノートに写している」

などという答えが返ってきます。

なんか泣きたい気分でした。

(次回に続きます)

驚! 中学生の英単語 凄まじい方法で覚えている生徒さんたち その3 2021/08/19

(前回の続きです)

そこでわたしは、教科書ガイドに書いてある単語の読み方・意味を示して、

まず単語は読み方をこうやって覚える.....

単語の書き方はこうやる.....

という風に手取り足取り指導をしました。

その結果、平均ちょい下くらいの生徒さんたちは、少しずつバージョンアップしていきました。

ただ、まだまだ読めない単語がかなり残っています。

わたしとしても、彼らくらいのレベルの生徒さんが、見た目長い単語をスラスラと書けるとは思っていません。

しかし、平均ちょい下のレベルでも、「英単語はそもそも読めなければ書きようがない」という常識が通用しないというのは、予想していませんでした。

意外に思われるかもしれませんが、見た目短い単語ほど、不規則な読み方をするものが多いです。

例えばoneを「ワン」と発音するのは、実は不規則で「難しい読み方」です。

逆に、英語は見た目長い単語ほど、読み方は規則的です。

つまり、見た目長いだけで、読み方自体は難しくないことが多いです。

ただ、彼らくらいのレベルの生徒さんでも、少しでも長そうなものは、「徹底放置」してしまっています。

experienceのような単語は、「エクス...後なんて言うんだ? 分からん! ポイ」という感じで。

今後は、こういうところの意識を改めていくことも、非常に大切だと感じるようになりました。

「動画で雨か嵐か」 〜京大合格者の実録 高校中退からの大逆転!〜 2021/08/18

動画へのリンクはこちら

目指せ0点! 学年最下位! ケアレスミスを増やす方法! その1 2021/08/20

今回の題をご覧になって「菊池は暑さで頭がヘンになったのか」とお感じになった方がいらっしゃるかもしれません(笑)

これまでは散々「いかにケアレスミスをなくすか」ということを語ってきました。

しかし、こういう視点は、わたしとしても、いい加減に食傷気味です。

ですから、このたびはすっかり開き直って「いかにケアレスミスを増やすか」について述べてみます。

このコラムを始めるのに先立ち、「いかにケアレスミスを増やすか」については、参考にしたものがあります。

それが↓のツイートです。

https://twitter.com/chuujuwo/status/1419535256349118466

ケアレスミスを増やす方法としては、実によくまとまっています(笑)

こうすれば、間違いなくケアレスミスは増えます。

ここでで述べられていることに加筆する形で、以下、数学でのケアレスミスに関して述べます。

(1)

「ノートはなるべく節約する」

「筆算は細かいスペースに小さく書く」

生徒さんは一般的に計算を小さくコチャコチャと書きます。

節約しているつもりはないのでしょうが、ほとんどの生徒さんがこうです。

そして、自分でも読めない数字を書いて間違ったりしていることも目につきます。

0点・学年最下位を目指す生徒さんは、今まで以上に計算は小さく書きましょう!

そして、字の読み違えミスを頻発させましょう!

ケアレスミスだらけになって、見事に目標達成です!

(次回に続きます)

目指せ0点! 学年最下位! ケアレスミスを増やす方法! その2 2021/08/21

(前回の続きです)

(2)

「できるだけ暗算をする」

「手は動かさない」

「なるべく頭の中で考える」

これをやる生徒さんも実に多いです。

暗算をしても、確実に当たるのであれば、やったほうがいいです。

計算速度がアップしますから。

しかし、そもそも計算力のない生徒さんがこれをやると、間違いの原因にしかなりません。

わたしの見る限り、それでもトップ層はムダなく最低限のものは書いているという感じです。

一方、学習の苦手な生徒さんの場合、とにかく計算のときに手を動かしません。

一生懸命に頭の中で考えて計算をしています。

「そんなに頭の中でウンウン考えるのなら、書いて計算したほうが速いんじゃないの?」といつも思います。

そして、彼らにもそのように指導します。

ところが、彼らはそのときに「ハイ」というだけで、何度言っても改まりません。

「今、わたし、何て言いました? 書かないと当たりませんよ!

計算だけして、当たらなければ、何の意味もないでしょ!」

こう言っても、彼らの多くは、「アア」というだけで、同じことを繰り返します。

0点・学年最下位を目指す生徒さんは、今まで以上に計算は暗算でやりましょう!

なるべく書かずに計算してみましょう!

ケアレスミスだらけになって、見事に目標達成です!

(次回に続きます)

目指せ0点! 学年最下位! ケアレスミスを増やす方法! その3 2021/08/22

(前回の続きです)

(3)

「聞かれていることはこれだと思い込む」

「確認はしない」

「自分はミスをしない人間なんだと傲慢になる」

生徒さんたちを見ていると、「自分はミスをしない人間なんだと傲慢に」なっているというケースは見かけません。

「思い込み」「確認はしない」は、実によく見かけます。

彼らの多くを見ていると、「問題を解く」ことにばかり目が行っています。

「ほかのことにまで気を回す余裕がない・そもそも考えていない」という姿勢が強く感じられます。

この点に関しても、こういう場面に出くわすたび、わたしはこれまで何百回と指摘しています。

しかし、一向に改まる気配がありません。

もともと1の処理能力しかない生徒さんに、2や3の能力を処理せよといっても、どだい無理な話です。

というわけで.....

0点・学年最下位を目指す生徒さんは、今まで以上に何も考えず、ボーッとして試験に臨みましょう!

ケアレスミスだらけになって、見事に目標達成です!

・・・・・

以上のようなことを無意識にやってきた人は、「少しでも点を取ろう」などとスケベ心を起こしてはなりません。

これまで通りのことをさらに大胆にやって、0点・学年最下位を取ってほしいものです。

さて、生徒さんたち、どうしましょうか?????

知識量と語彙力はワンセット その1 2021/08/23

「知識量と語彙力って、ワンセットだよな〜」

生徒さんを指導していると、つくづくとこの点を感じます。

当然のことながら、トップ層に行けば行くほど、知識量・語彙力はあります。

一方、学習の苦手な生徒さんとなると、知識量・語彙力は貧弱です。

そして、この二つは、ワンセットです。

知識量は実に豊富だが、語彙力は実に貧弱などということはありません。

わたしは指導の際、学習効果を高めるため、学校で扱うことを飛び越えた豆知識・周辺知識を話題として生徒さんに振ることがあります。

例えば、「乃木坂46」の「乃木坂」は、日露戦争のときの乃木大将に由来している...といった知識です。

これが中学生でも学習の苦手な層になると、「日露戦争って何ですか」から始まり、「日露」の「露」がロシアであることを知らない・習ったが忘れているというのが「いつもの風景」です。

要するに、「話が通じない」のです。

そうなると、余計なことを話して、変に彼らを混乱させるのはやめたほうがいいとなります。

学習の苦手な生徒さんの場合、興味関心の範囲は狭く浅いのが一般的です。

そうなると、必然的に知識量・語彙力も貧弱になってきます。

よって、高校入試となると、柔道の「60kg以下級」「100kg超級」のような「階級別」よろしく、「偏差値」によって、入試はまるで様相が違っています。

(次回に続きます)

知識量と語彙力はワンセット その2 2021/08/24

(前回の続きです)

わたしが指導をしていて気づくのは、生徒さんが「そもそも問題文に書いてある言葉の意味がよく分かってない」ということです。

生徒さん自身はあまり気づいていませんが、問題を解いていて「分からない」というとき、こういうことが結構な頻度であります。

例えば、数学で「2つの円Aと円Bとにおいて.....」などという問題があります。

わたしが感じるに、中3生の40%くらいは、「数学で円ってそもそも何?」というのを知りません。

そういう状態の生徒さんは、円の絡んだ図形の問題を解けるはずがありません。

これ以外にも、「学校や塾などで演習する以前の知識を試している」という問題は数多くあります。

学年が進めば進むほど、そうしたものが多くなってきます。

その「それ以前の知識」が、「知識量と語彙力」に大きく関わってきます。

そして、そういう「それ以前の知識」は、学校の授業で改めて取り上げられるということはまずありません。

塾等においてもそれは同様です。

そうなると、決め手になるのは、「知識量と語彙力」です。

ちょうどそれは、スポーツにおける基礎体力に相当します。

これはチョコチョコッとやって、身につくものではありません。

それこそ、小さいころからの読書習慣などが影響してきます。

「動画で雨か嵐か」 〜東北学院榴ヶ岡高校vs仙台高校 どちらを選ぶ?〜 2021/08/25

みやぎ模試C50%の意味 〜受かる? 受からない?〜 その1 2021/08/25

今回は、みやぎ模試の判定について話をしてみます。

この夏休み、塾等でみやぎ模試を受けた中学生は多いと思います。

そして、気になるのが「判定」です。

返ってくる成績表には、自分の記入した志望校がSだのAだのBだのと記してあります。

その際、「C50%」という判定ランクがあります。

これをどう見ればいいのか。

数字だけを見ると、入試を2回受ければ、1回は合格するという意味にとれます。

あるいは、合格か、不合格かは、見込みが半分半分という風にもなりそうです。

天気予報の降水確率だとそうなっていますから。

しかし、わたしの見方は「C50%=ボーダーラインちょい下くらい。基本的に合格できない」です。

特に、中3の12月・1月・2月という入試直近の模試で、この数字が続くようであれば、合格は困難と考えていただきたいのです。

もちろん、中には「自分はずっとC判定しか取れなかったけれど、何とか受かりました」という受験生がいます。

わたしの担当生徒さんにもいました。

ただ、これは運に助けられている面が相当に大きいのではないかと感じます。

特にそれは、トップ層に近づけば近づくほど、そうだと考えてください。

入試はそれほど甘くはありません。

(次回に続きます)

みやぎ模試C50%の意味 〜受かる? 受からない?〜 その2 2021/08/26

(前回の続きです)

では、「ボーダーライン」とは、どういう受験生を言うのでしょうか?

わたしの見立ては次の通りです。

入試直近3回の模試の判定

B60以上3回

・・・ボーダーちょい上で合格の見込み

B60以上2回、C50%1回

・・・ボーダー上

B60以上1回、C50%2回

・・・ボーダーちょい下で合格は困難

以上は、わたしの「受験指導者としての勘」です。

客観的な根拠があるわけではありません。

よって、以上申し上げたこととは違った見方をされる受験関係者もいらっしゃるに違いありません。

また、「入試直近3回」というのは、「12月・1月・2月」を指します。

しかし、2月実施分に関しては、本出願後に結果が返ってきてしまいます。

そのため、2月分の模試を受験しない受験生、学習塾があります。

ですから、こういう場合は「11月・12月・1月」を基準として考えます。

ただ、例年そうなのですが、2月のみやぎ模試の結果というのは、生徒さん、ご父兄、受験関係者にとり、非常に心臓によくありません(苦笑)

どうにかならないものかと思っていますが、私立高校の受験が1月末から2月初旬に設定されているため、致し方がないのかもしれません。

中3生の皆さんは、以上を参考にして、模試の結果に謙虚になってください。

そして、志望校に入りたいのは、自分だけではないということも自覚してください。

中2の期末試験後に決まること その1 2021/08/27

今回のコラムでは、中2生にスポットを当てます。

当地、仙台・宮城では、中学の夏休みが終わっています。

中3生は、20日あたりから授業がある学校もあります。

そして、夏休み明けに実力試験が多くの学校で行われます、あるいは、行われました。

さらに9月10日から17日あたりに、期末試験となります。

この期末試験が終了すると、中2生は「あること」がほぼ決まります。

それは、「ここから上のランクの高校はいけない」ということです。

言い換えると、この中2の9月期末試験の段階で、「行けるところ」ではなく、「行けないところ」がだいたい見えてきます。

わたしのこれまでの経験では、中1終了の段階で、「行けないところ」は80%くらい決まります。

そして、その「行けないところ」が決定的となるのが、中2の9月期末試験の成績です。

「もうそんなことが決まっちゃうの?」そうお感じになった方がいらっしゃるかもしれません。

それに対する回答は

「はい。そうです。

何しろ、中学生活、もう半分くらいは終わっていますから」

です。

中2生にしてみると、

「去年、中学に入学して、コロナだなんだって言っていたら、もうそういう時期?」

と感じられるでしょう。

ご父兄も同様なのではないでしょうか。

(次回に続きます)

中2の期末試験後に決まること その2 2021/08/28

(前回の続きです)

前回述べた「行けないところ」とは、どういうところでしょうか。

それは成績別にこんな感じです。

偏差値62未満の生徒さん

・・・今の偏差値+5より上

偏差値62以上の生徒さん

・・・今の偏差値+7より上

これだとちょっと分かりづらいかもしれません。

具体例を挙げます。

今、みやぎ模試偏差値が48だとします。

これだと、仙台高校のボーダーラインです。

こういう生徒さんは、宮城野普通科や泉普通科(いずれも偏差値55)への合格が非常に困難になってしまうということです。

それから、今、偏差値60という生徒さんの場合、三高(偏差値64)や宮城一高普通科(偏差値62)はターゲットになりえます。

一高(偏差値66)・二高(偏差値68)レベルとなると、かなりハードルは高いです。

もちろん、中には中2までの成績を物ともせず、大きな伸びを示して合格したというケースはあるでしょう。

しかし、それは「例外的」とご了解ください。

そのように大きな伸びを示すには、凄まじい努力を必要とします。

そういう凄まじい努力ができないとなれば、だいたい申し上げた通りの結果になります。

中2生ならびに中2生をお持ちのご父兄は、このような現状をご了解の上、今後に臨んでください。

偏差値って結局何なのさ? 〜偏差値・点数・順位の三角関係〜 その1 2021/08/29

先般、ある生徒さんから、「偏差値って何なのか、よく分からない」という声を聞きました。

点数に関しては、そのものズバリですから、特に難しいことはないです。

では、偏差値ってどうして必要なのでしょうか。

この偏差値に関しては、↓のようなコラムを書いたことがあります。

<関連コラム>

中学生およびご父兄のための「今さら聞けない偏差値の話」 〜みやぎ模試の成績表をどうみるか〜 その1

中学生およびご父兄のための「今さら聞けない偏差値の話」 〜みやぎ模試の成績表をどうみるか〜 その2

詳しくはこの<関連コラム>をご覧ください。

「偏差値」が必要な理由は、試験が難しいとき、易しいときがあるからです。

言い換えますと、

(1)平均点が60点ときに60点を取った

(2)平均点が40点のときに60点を取った

(1)と(2)で、取った点数は同じです。

しかし、(1)より(2)のほうが、同じ60点でも「価値は大きい」です。

このように、試験の易しい、難しいにかかわりなく、「自分がどの位置にいるか」を示すのが「偏差値」です。

「偏差値」は、「平均点=50」とします。

そして、全体の点数がどういう風に分布しているかということも考慮に入れてはじき出します。

先ほどの例ですと、(1)は「偏差値50」です。

(2)は「偏差値50」よりも高い数字になります。

(次回に続きます)

偏差値って結局何なのさ? 〜偏差値・点数・順位の三角関係〜 その2 2021/08/30

(前回の続きです)

前回までは、偏差値とはどういうものかについて述べました。

以下、「偏差値と順位」について述べます。

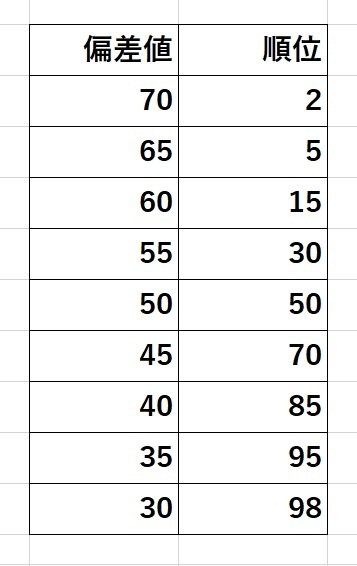

「偏差値と順位」は、全体を100人として勘定すると、だいたい次のようになります。

この数字は、絶対的なものではありません。

そのときの試験の難易度などで数字は動きます。

あくまで「目安」としてお考え下さい。

この数字を見ると、高校入試で例えるなら、全体を100人とした場合、二高レベルは、2〜3位くらいには入っていなくてはならないということです。

二華高や泉館山クラスだと、15位程度になります。

偏差値55で、上位30位、泉高校普通科や宮城野高校普通科が、だいたいこのレベルになります。

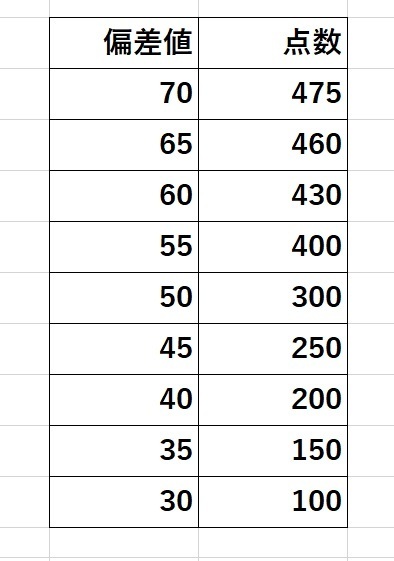

ここではモデルケースとして、公立中学校の定期試験(500点満点)と偏差値との関係を示します。

以上の数字は、平均点が300点(各教科60点)として算出しています。

各中学校の数字を見ていると、平均点はもう少し高いです。

ですから、これも「一応の目安」です。

受験指導者から見た場合、「定期試験400点以上」というのは、「打てばそこそこの反応が返ってくるレベル」と判断します。

これが全中学生の上位30%、つまり3人に1人弱です。

(次回に続きます)

偏差値って結局何なのさ? 〜偏差値・点数・順位の三角関係〜 その3 2021/08/31

(前回の続きです)

この偏差値について、注意すべき点を申し上げます。

ときどき、「自分は偏差値35から東大に合格しました!」という人がいます。

これには「語られていること」と「語られていないこと」があります。

「偏差値35」といえば、「全体を100人としたら95位」ということです。

この数字自体は間違っていないのでしょう(たぶん)

これが「語られていること」です。

スゴいというのは、その通りです。

しかし、「語られていないこと」は、「偏差値35となった模試がどんな模試だったのか」という点です。

こういう方が受けている模試は、駿台予備校や河合塾が主催するような「東大模試」である可能性が高いです。

言い換えると、「みやぎ模試の偏差値35」と「東大模試の偏差値35」では、同じ「偏差値35」でも全く意味が違うということです。

なぜなら、「受けている層が違う」からです。

「東大模試」のように優秀な人たちばかりが受ける模試であれば、偏差値の数字は辛め・低めに出ます。

これは中学入試も同様です。

「二華中模試の偏差値60」と「みやぎ模試の偏差値60」とでは、前者のほうの価値があります。

偏差値という数字に接する際は、以上申し上げたようなことに留意しながら、数値を読んでいってください。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日