〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

「動画で雨か嵐か」 〜青陵中 受験生の盲点〜 2021/09/01

動画へのリンクはこちら

中学 実技教科のオススメ問題集 まとめ その1 2021/09/01

9月が始まり、多くの中学では期末試験が実施されます。

その試験では実技教科の試験もあります。

「実のところ、何をどうやったらいいか分からない」という生徒さんも多いでしょう。

そこで、オススメ問題集を特集してみました。

<こんな人にオススメ>

まじめに高得点を狙いたい

しっかり勉強しないと気が済まない

<こんな人には向きません>

時間がない

高得点を狙っていない

科目別になっています。

実技教科の問題集ではいちばんボリュームがあります。

「実技教科でも高得点を取りたい」...

「チョロッとやっただけでは試験のときに不安」...

このような人にお勧めできます。

「中学得点UP問題集 実技4科:内申点で差がつく定期テストの得点UP!」 (受験研究社)

<こんな人にオススメ>

そこそこ得点はほしいが、そんなに時間をかけたくない

<こんな人には向きません>

高得点狙い

「中学得点UP問題集 実技4科」は、4教科セットです。

その分、「教科書ワーク」に比べると、演習問題のボリュームは少ないです。

ですから、「高得点を狙いたい」という生徒さんは、物足りなさを感じるかもしれません。

(次回に続きます)

中学 実技教科のオススメ問題集 まとめ その2 2021/09/02

(前回の続きです)

「中学一問一答 実技4科:内申点で差がつく定期テストの得点UP! (受験研究社)

一問一答形式のテキストです。

前回紹介した「中学得点UP問題集 実技4科:内申点で差がつく定期テストの得点UP!」 (受験研究社)とは出版社が同じです。

題名も似ています。

両者の違いは、「問題集」がその名の通り、「問題演習」を主とするものです。

そして「一問一答」は、ポイントを確認することが目的です。

ボリュームとしては、

「教科別の教科書ワーク」>「4教科セット問題集」>「4教科一問一答集」

となります。

それから、実技教科を学習するにあたって、ポイントとなる点を2点述べてみます。

(1)「実技教科の学習は決してムダにならない」と考えて臨む

これは、わたし自身の反省でもあります。

実技教科のペーパーテストで学んだことは、高校以降の試験はもちろん、社会に出ても役に立つことがあります。

確かに力を入れるべきは、主要5教科です。

しかし、実技教科もきっちり取り組んでほしいものです。

(2)図や表を重視して記憶する

学習方法としては、社会科の勉強に似ています。

教科書に出てくるものを、図や表と結び付けて覚えるようにします。

以上を参考にして、できる限り点を取ってください。

中学校 英語の授業の実情 〜必殺技「やったことにする!」の連発〜 その1 2021/09/03

先般、中学生がビックリするような方法で英単語を覚えようとしていると述べました。

<関連コラム>

驚! 中学生の英単語 凄まじい方法で覚えている生徒さんたち その1

驚! 中学生の英単語 凄まじい方法で覚えている生徒さんたち その2

驚! 中学生の英単語 凄まじい方法で覚えている生徒さんたち その3

今回は、それとの関連です。

↑のコラムを書きながら、わたしは中学生がどのような英語の授業を受けているか、生徒さんたちへ尋ねてみました。

平均ちょい下くらいの生徒さんでも、特に今年4月以降、英語の長文が壊滅状態になっている理由を見つけたかったからです。

「学校の英語の授業がどのように行われているか」は、ご父兄も、詳しく分からない方がほとんどだと思います。

生徒さんへの聞き取りの結果、わたしなりの結論はこうです。

「こういう授業なら、そりゃあ長文が壊滅状態になるのも仕方ないな」

授業の内容としては、先生方それぞれやり方が違います。

それは当然です。

しかし、どの授業スタイルにも共通して見られたのは、「必殺技『やったことにする!』の連発」です。

ただ、それは中学の先生を責められません。

限られた時間数で、与えられた教科書の内容をやろうと思ったら、わたしもきっと同じことをします。

(次回に続きます)

中学校 英語の授業の実情 〜必殺技「やったことにする!」の連発〜 その2 2021/09/04

(前回の続きです)

前回、中学の英語の授業がどのようになっているか、大まかに述べました。

以下、具体的にどうなっているかを書きます。

<ケース1>

☆長文をすっ飛ばす

長文の箇所に新しく出てきた単語、基本文を説明する。

長文の内容は解説しない。

授業で扱わない。

<ケース2>

☆長文の音読だけを実施

長文の箇所に新しく出てきた単語、基本文の説明は<ケース1>とほぼ同じ。

長文は文章の音読だけを解説・実施し、一斉に読むこともある。

長文の内容を解説しないのは<ケース1>と同じ。

<ケース3>

☆長文の解説は板書またはプリントで

長文の箇所に新しく出てきた単語、基本文の説明は<ケース1・2>とほぼ同じ。

長文の解説は、板書またはプリントによる。

中には、先生が教科書の英文、和訳を板書していき、生徒はそれをひたすらノートに写していくというケースも。

わたしが生徒さんから学校の授業での長文の扱いをヒアリングしていて感じたのは、

「上に政策あれば、下に対策あり」

という中国語のフレーズそのままという印象を持ちました。

二華中や青陵中のような一定レベル以上の生徒のみが集まる中学はともかく、公立中学校で「授業」をやろうと思えば、自然とこのようになります。

(次回に続きます)

中学校 英語の授業の実情 〜必殺技「やったことにする!」の連発〜 その3 2021/09/05

(前回の続きです)

前回までに述べたとおり、中学校の英語の教科書で扱う長文は、かなりの割合で「やったことにする」という授業スタイルが採られています。

学校では教科書の長文の和訳や解説をカットしているところが結構あります。

となれば、平均点の取れない生徒さんは、長文への理解が壊滅状態になるのも無理はありません。

さらにトップクラスでも、塾・家庭教師など、受験関係者の手助けなしに成績を上位に保っていくことは、かなりキツいです。

なお、英語の授業が、いつから「正式な教科」になったのかというと、

中3・・・正式教科となったのは中1

中2・・・正式教科となったのは小6

中1・・・正式教科となったのは小5

現在の中学の英語の教科書で困ってしまうのは、中2・中3に関してです。

今の教科書は、「小5から英語をきちんと学んでいる」という建前で編集されています。

ところが、中3・中2が英語を「正式に」勉強し出したのは、それぞれ中1・小6です。

言い換えると、中3生は、「英語学習歴2年」なのにもかかわらず、「英語学習歴4年」の教科書を与えられてしまったのです。

中3・中2が、問答無用で4月から突然にハイレベルの教科書になったというのは、こういうことです。

ご父兄の皆様には、中学の英語の授業の実情に関して、以上述べたことをお知りいただければ幸いです。

仙台二高の合格者だって計算ミスしますよ! その1 2021/09/06

先般、計算ミスについては、↓のようなコラムをアップしました。

目指せ0点! 学年最下位! ケアレスミスを増やす方法! その1

目指せ0点! 学年最下位! ケアレスミスを増やす方法! その2

目指せ0点! 学年最下位! ケアレスミスを増やす方法! その3

内容としては、「ケアレスミスを減らす方法」ではなく、「ケアレスミスを増やす方法」を述べました。

それと関連し、今回のコラムでは、二高合格者のやる計算ミスについて述べてみます。

わたしは指導を通じて、二高合格者の学習状況をずっと見てきました。

数学の計算ミスに関しては、「二高合格者も計算ミスをする」ということです。

確かに他の生徒さんと比べると、ミスする確率は低いです。

しかし、「間違えないか」といわれると、そういうことは決してないです。

数学の模試を見ていても、計算ミスでポコポコと点を落としている生徒さんは、珍しくありません。

いつぞやは、4×2=6と計算してしまい、模試で5点失点してしまったということなどもありました。

「4×2」と「4+2」を試験のときに見誤ったのでしょう。

このほかにも「42−8=36」という間違いもありました。

それゆえの5点失点です。

生徒さん本人に聞いても、

「どうしてこんな間違いをしちゃったのか、自分でも分からない」

と語ります。

(次回に続きます)

仙台二高の合格者だって計算ミスしますよ! その2 2021/09/07

(前回の続きです)

二高合格者がやる計算ミスのパターンを見ていると、あることに気づきます。

少し込み入った計算は、間違いがそれほど多くないような印象です。

さすがに、一部の私立高の入試で出されるようなハイレベルのものだと間違いは出てきます。

ただ、そういうものは、問題数として多くありません。

間違いが発生しがちなのは、シンプルな計算です。

その計算というのが、小学校1年や2年でやるようなものなのです。

そして、計算ミスは、計算の終盤辺りに起きていることが多いように感じます。

一方、数学が平均より下、あるいはずっと下という生徒さんの場合、計算の序盤ですでに間違っていることが多いように思います。

ここから分かる「二高合格者」のミスと「数学が平均以下の生徒さん」のミスの違いとは.....

「数学が平均以下の生徒さん」のミスというのは、早い話が「数学に対する理解不足」が原因です。

言い換えると、彼らがやる「ミス」は、「ミス」のように見えて、実は「ミス」ではない、というのが見て取れます。

一方、「二高合格者」のミスは、「数学が平均以下の生徒さん」がやる「ミス」とは、明らかに違います。

当然ですが、彼らは数学をしっかり理解しています。

そうでなければ、二高合格はできませんから。

(次回に続きます)

仙台二高の合格者だって計算ミスしますよ! その3 2021/09/08

(前回の続きです)

二高合格者の単純な計算ミスが起こる原因.....

それは彼らの気の緩み・慢心にあるとわたしは考えています。

「この問題、あと少し!」と思った瞬間に、最後のほうへ来て、小学1年や2年生がやる計算を間違えてしまう.....

数学の問題は、解き進めて行けば行くほど、単純な計算が多くなります。

まさかこういうところで、足元をすくわれるとは、彼らも考えていないはずです。

彼らのミスの傾向は、これで説明がつきそうです。

以前、模試で二高志望者の「エッ!」というようなミスを紹介したことがあります。

<関連コラム>

仙台二高志願者にしてこの程度(ため息)〜数学の怖さ〜 その1

仙台二高志願者にしてこの程度(ため息)〜数学の怖さ〜 その2

ミスの原因は、たぶん上記の通りでしょう。

わたしがここで申し上げたいのは、二高合格者でも、少ないとはいえ、計算ミスからは逃れられないわけです。

となれば、その他大勢の生徒さんたちが、「計算ミスするかもしれない」と思わずに計算をすれば、間違いが起きるのは当たり前なのです。

「そういうミスはほかのところで取り返せればいい」

こういう考えもあるのかもしれません。

しかし、自分は「ミスはほかのところで取り返せれる力」のある受験生なのかどうか.....

この点を考えれば、計算ミスにどう向き合うかは、おのずと明らかなのではないでしょうか。

「動画で雨か嵐か」 〜偏差値50未満の高校から東北学院大に合格するには〜 2021/09/08

動画へのリンクはこちら

ハッキリ言って「教える」だけなら楽なんです その1 2021/09/09

学校の授業にせよ、受験関係者による指導にせよ、教えるのは指導者で、教わるのは生徒さんです。

ですから、「教える=先生」「教わる=生徒さん」というのは、教える方・教わるほうにとっても、当たり前のことだと思われています。

そんなわけで、指導者は教えようとし、生徒さんは教わろうとします。

当たり前といえば、当たり前です。

しかし、わたしは根がアマノジャクなのか、生徒さんには

「どうやって教えることを最小限にしようか」

「どうやって彼らの力を引き出そうか」

ということばかりを考えています。

「どうやって教えようか」とはあまり考えません。

ところで、世の中は便利になったものです。

youtube動画のサイトにアクセスし、ボタンを一押しすれば、一流予備校の先生・塾の先生の授業の様子が、いつでも・どこでも・いくらでも手に入ります。

「教える」ということだけに特化すれば、これほどすばらしい教材はありません。

わたしが中高校生のころのことを考えると、夢のようです。

しかし、その動画は「先生→生徒」への一方通行です。

「先生⇔生徒」の双方向ではありません。

youtube動画は世にあまたあれど、予備校・塾がなくならないというのは、そういう理由なのでしょう。

(次回に続きます)

ハッキリ言って「教える」だけなら楽なんです その2 2021/09/10

(前回の続きです)

コロナの状況が再び悪化し、当地の小中高校もオンライン授業が脚光を浴びています。

昨年は私立学校が主としてオンライン授業を行い、公立はほとんど手付かずでした。

今年は、公立学校でもハードとしては整っているということになっています。

わたしの担当している生徒さんの学校では、対面とオンラインの授業を半々にする分散登校を行っています。

このオンライン授業、今まで通りの対面授業に比べると、ないよりはましだが、教えるほうは「歯がゆさ」を感じるようになります。

そして、生徒さんのほうはというと、オンラインでの授業は「実感が伴わない」と感じるようになります。

「教える」ということだけを考えれば、オンライン授業のほうが楽です。

しかし、特に受験関係者としては、生徒さんの成績が上がらなければ、どうにもなりません。

指導の際、何らかの形で問題演習の時間を設けたりしないと、成果は出ません。

結局のところ、生徒さんの成績を上げるためには、youtube動画で指導というようなことだけでは足りません。

あくまでそれは、指導において足らざるところを補うものでしかありません。

特に、わたしのように家庭教師という指導形態を取っていると、余計にそう感じます。

小学生向け英語 文法という「しつけ」の徹底 その1 2021/09/11

これまでコラムで述べてきたとおり、このところ、小学生向けに英語の指導をする機会が増えています。

中学受験で英語が必要になってきたり、中学校での英語難化の影響があるのでしょう。

小学校で、英語が「正式教科」になったというのは、非常に大きな意味があります。

指導の最中、彼らに接していけばいくほど、英語を学び始めたころから、文法という「しつけ」を徹底していかなくてはならないと感じます。

「しつけ」という言葉は、このごろ、どちらかと言うとネガティブな響きがあります。

いちばん耳にするのは、児童虐待をやる親が「しつけのつもりで.....」というアレです。

しかし、わたしはここであえて「文法という『しつけ』」という言葉を使いたいのです。

学校の授業では、音読したり、単語を書いたり、リスニングをしたりなど、「英語に慣れる」ことが主眼となっています。

これはこれで、正しい授業方法であろうとは思うのです。

逆に言えば、このような授業スタイルでなければ、レベルがまるっきり違う公立小学校で英語の授業を成り立たせるのは、全く不可能です。

とはいうものの、「行く行くは受験で高得点を! ハイレベルを!」という生徒さんにとって、学校の授業スタイルでは不足です。

そうなれば、自分で学習する、あるいは、受験関係者の手を借りるということになります。

(次回に続きます)

小学生向け英語 文法という「しつけ」の徹底 その2 2021/09/12

(前回の続きです)

わたしは、前回のコラムで、小学生への英語の指導には、「「文法という『しつけ』」が不可欠であると述べました。

「しつけ」といっても、体罰をするとか、そういうことではありません。

「しつけ」=「基本的な文法事項の繰り返し」、特に「品詞の概念」を叩きこむことにあります。

「品詞」というのは、ご父兄もその昔、学校で習った名詞・動詞・形容詞.....といったアレです。

「品詞」は非常に大切です。

「品詞」は、単語に与えられた役割です。

台所を見回してみれば、包丁のように物を切るときに使うもの、箸やフォークのように物を食べるときに使うものなど、それぞれ役割があります。

包丁でご飯を食べたりすることはしないし、できません。

そういう役割が分からなかったら、食事の支度はできません。

小学生という英語を学び始めの時期に、英単語の読み書きだけでなく、品詞というものがいかに大切かを、彼らの頭と体に叩き込むことは極めて大切です。

「品詞」に対する理解なしに、中学高校で高得点は取れません。

いくら小学生の段階で、英単語や英文を読み書きできても、文法、特に品詞に対する理解がからっきしなら、学年が進むにつれ、メッキははがれてきます。

そして、本人は「小学生のころから、こんなに頑張って英語を勉強しているのに」と嘆き、悩むことになります。

こんな不幸なことがあってよいはずはないのです。

(次回に続きます)

小学生向け英語 文法という「しつけ」の徹底 その3 2021/09/13

(前回の続きです)

小学生に英語を教えるにあたって、

「英語には名詞・動詞といった品詞というものがあって.....」

「book(本)の品詞は何ですか?」

などとやり始めると、彼らはキョトンとします。

もちろん、いくら優秀な生徒さんでも、すべてのことをすぐに覚えられるわけではありません。

少ないことを繰り返し、繰り返しやっていきます。

すると、彼らも少しずつ「文法の感覚」が身についていきます。

わたしが最も強調したいのは、

「英語にはルールがある。

単語を並べればいいってものではない。

単語をどのように使うかは、品詞で決まっている」

ということです。

それは日本語でもそうです。

「遊び まし た」というフレーズは、決して「た 遊び まし」などとはなりません。

ところが、多くの中高校生が書く英語を見ていると、「た 遊び まし」レベルのオンパレードです。

そして、文法は学び始めのところでしっかり固めていかないと、いつまでたっても「た 遊び まし」レベルの英語のままです。

逆に、小学生のうちに「文法という『しつけ』」をキッチリ行えば、「た 遊び まし」などと書いて平然としている中高校生にはなりません。

「小さいころからの『しつけ』が大事」というのは、子育ても、英語も同じなのです。

「動画で雨か嵐か」 〜仙台二高 B70以上を出す中3生へ 入試まで何をどうする?〜 2021/09/15

動画へのリンクはこちら

東北学院榴ヶ岡高校 推薦入試の現状 その1 2021/09/14

東北学院榴ヶ岡高校については、本コラムでも、そしてyoutube動画でも、たびたび取り上げてきました。

今回のコラムは、榴ヶ岡高校の推薦入試についてです。

わたしがちょくちょく榴ヶ岡高校をコラムで取り上げてきたのは、理由があります。

それは、こちらの高校が県内最大の私大である東北学院大の付属高校だからです。

そして、「公立高校→東北学院大」というルートよりは、東北学院大への進学が難しくないからです。

そういう状況を踏まえて、以下、お付き合いください。

さて、榴ヶ岡高校の推薦入試は、「学業成績」「特別」の2種類があります。

それぞれの入試に求められる基準は次の通りです。

(1)「学業成績」

中2・中3の主要5教科の成績が次のようになっていること

特進コース・・・4.3以上

総合進学・TG選抜コース・・・3.6以上

(2)「特別」

中2・中3の主要5教科の成績が次のようになっていること

特進コース・・・「特別」制度なし

総合進学・TG選抜コース・・・3.3以上+アルファ

この「プラスアルファ」の部分は、こうなっています。

(a)中学での部活3年間頑張った

(b)生徒会の会長または副会長

(c)高校入学後も同じ部活あるいは生徒会活動を3年間頑張る

この推薦入試の内容が具体的にどのようなものかは、次回以降に解説します。

(次回に続きます)

東北学院榴ヶ岡高校 推薦入試の現状 その2 2021/09/15

(前回の続きです)

前回お話しました推薦入試の内容について掘り下げます。

すでにお示ししました通り、「学業成績」推薦入試は、中2・中3の主要5教科の成績が次のようになっている必要があります。

◎「特進コース4.3以上」について

「4.3以上」というのは、中2・中3時の5教科の成績「5が3つ、その他は4」以上が必要です。

つまり、2・3年の成績に5が2教科あって、残りが4というイメージです。

これですと、だいたい泉館山から泉高校あたりの成績になります。

◎「総合進学・TG選抜コース3.6以上」について

「3.6以上」というのは、中2・中3時の5教科の成績「4が6つ、その他は3」以上が必要です。

つまり、2・3年の成績に4が3教科あって、残りが3というイメージです。

このクラスですと、三桜や多賀城高校あたりの成績になります。

◎「総合進学・TG選抜コース3.3以上+部活・生徒会」について

「3.3以上」というのは、中2・中3時の5教科の成績「4を3つ、その他は3」以上が必要です。

つまり、2・3年の成績に4が1〜2教科あって、残りが3というイメージです。

このクラスですと、仙台高校あたりの成績になります。

ただ、「中学と同じ部活動を3年間頑張る」ことになっていても、部活を辞めることは可能であるようです。

(次回に続きます)

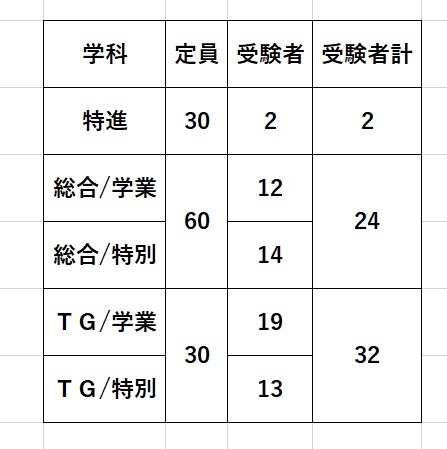

東北学院榴ヶ岡高校 推薦入試の現状 その3 2021/09/16

この数字で、受験者=合格者です。

不合格者はいません。

TG選抜では募集定員をちょっと超えていますが、合格としたのでしょう。

榴ヶ岡高校の推薦入試は、ここ数年、制度が変わっています。

以前は、コース制になっておらず、特別推薦が「3.0以上+部活動」という激甘だった時期がありました。

そのため、受験生が押し掛けました。

詳しい経緯については、以下の<関連コラム>をご覧ください。

<関連コラム>

東北学院榴ヶ岡高校 特別推薦入試について 〜大バーゲンを辞めたわけ〜 その1

東北学院榴ヶ岡高校 特別推薦入試について 〜大バーゲンを辞めたわけ〜 その2

東北学院榴ヶ岡高校 特別推薦入試について 〜大バーゲンを辞めたわけ〜 その3

当地における私立高校の推薦入試は、まず不合格になることはありません。

しかし、榴ヶ岡の場合は、一時期例外的であったわけです。

それにしても、榴ヶ岡で「特別」とはいえ、推薦入試で「3.0以上」などという評定は、正気の沙汰ではありませんでした。

さすがに学校側も、「正気に戻った」ようで、今は少し落ち着いています。

(次回に続きます)

東北学院榴ヶ岡高校 推薦入試の現状 その4 2021/09/17

(前回の続きです)

榴ヶ岡高校の推薦入試希望者、特にTG選抜の場合、「東北学院大への切符目当て」という受験生が相当数いるはずです。

しかし、留意していただきたいのは、榴ヶ岡高校から東北学院大へ進学する生徒は、全体の4割程度です。

そして、約2割の生徒が、4年制大学へ進学せず、専門学校等へ行きます。

これは、高校からのパンフレットなど公式発表により確認できます。

この点については、以下の動画でも語っています。

<関連動画>

また、特進コースの推薦入試は、前回のコラムで示した通り、30名の定員に対して、受験者は2名だけです。

このクラスの受験生だと、榴ヶ岡高校へ行くというメリットがいま一つ感じられないのでしょう。

TG選抜コースの推薦入試が定員超過になっているのと対照的です。

公立高校に受験生が流れていってしまっているものと思われます。

これは他の私立高校にも言えますが、その高校で最優秀コース(ウルスラtype1、育英特進東大選抜など)の推薦入試状況も、榴ヶ岡高校のそれと似たり寄ったりです。

推薦入試は、平均点の付近の受験生からという感じです。

今回、紹介した情報をもとに、今後の学習に励んでいただければ幸いです。

多賀城・塩釜のご父兄様! 多賀城・塩釜と名取・岩沼との受験事情比べ その1 2021/09/18

わたしはプロフィールにもある通り、多賀城で生まれ育ちました。

現在は仙台市民ですが、多賀城市民でもあると自覚しています。

そのため、多賀城・塩釜あたりのことには、今も関心があります。

こと多賀城に関しては、「お庭」のような感覚です。

今回は、多賀城・塩釜のご父兄に向けたメッセージです。

さて、わたしは去る5月、仙台圏の中学校のナンバースクール進学実績を比べたランキング表を作りました。

<関連コラム>

プレゼント企画「ナンバースクール合格者から見る 仙台圏中学校 ランキング」

このランキングは、各中学からナンバースクールへ進学した人数を、人数割りで見比べたものです。

人数割りなので、どの中学校もスタートラインは公平です。

人数の多い中学校が有利ということはありません。

それを見ていて感じたのが、多賀城・塩釜のナンバースクール進学実績、そして名取・岩沼との差でした。

「多賀城・塩釜」地区と「名取・岩沼」地区は、どちらも9校ずつ中学校があります。

仙台圏102校のうち、平均順位は次の通りです。

多賀城・塩釜・・・71.6位

名取・岩沼・・・61.9位

これを見ると、両地区の差は約10ポイントも違っています。

名取・岩沼の最上位は、37位のみどり台中学です。

多賀城・塩釜の最上位は、48位の高崎中学です。

もう、ここからして違っています。

(次回に続きます)

多賀城・塩釜のご父兄様! 多賀城・塩釜と名取・岩沼との受験事情比べ その2 2021/09/19

(前回の続きです)

多賀城・塩釜と名取・岩沼との人口は現在、次のようになっています。

いずれも市の公式発表による最新値です。

多賀城・・・6万2千

塩釜・・・5万3千

計・・・11万5千

名取・・・8万

岩沼・・・4万4千

計・・・12万4千

こうしてみると、両地区を比べた場合、人口の差は9千人です。

やや、名取・岩沼が多いです。

それから、人口を30年前と比べると、こんな感じです。

多賀城・塩釜計・・・11万9千

名取・岩沼・・・8万8千

多賀城・塩釜は4%ほど人口が減っています。

一方、名取・岩沼は40%近く増えています。

多賀城・塩釜と名取・岩沼との進学実績の差というのは、こういうところにありそうです。

言い換えると、「人口の増加しているところは、進学実績がよくなっている」ということです。

そのあたりは、ご父兄もうすうす感じていらっしゃっるのではないでしょうか。

その例が富谷です。

富谷は人口5万2千です。

塩釜と人口はほぼ同じです。

ところが、富谷は30年前に比べて、約2倍になっています。

そのようなことがあるためか、進学実績は塩釜と比べると、かなり優良な中学があります。

もっとも、富谷でも進学実績のよいところは、成田・東向陽台が突出しています。

他は塩釜と大きく変わりません。

(次回に続きます)

多賀城・塩釜のご父兄様! 多賀城・塩釜と名取・岩沼との受験事情比べ その3 2021/09/20

(前回の続きです)

前回までに、多賀城・塩釜の進学実績が、名取・岩沼と比べると、いま一つ奮わないということを述べました。

さらに詳しく見てみると、多賀城市内にある中学校のランキング平均順位は、68位です。

一方、塩釜は74位です。

多賀城が塩釜に比べると、6ポイント高くなっています。

多賀城は30年前に比べて、人口は5千人増です。

一方、塩釜は9千人減っています。

塩釜の人口が減っているのは知っていましたが、30年前に比べて、9千人減というのは、ちょっとビックリです。

多賀城のほうが、塩釜に比べて、やや実績がよいというのも、人口推移で説明がつきそうです。

町や地域全体としての人口が減ったり、増えたりというのは、ご父兄個々人に責任のあることではありません。

しかし、多賀城・塩釜で、特に子供の受験・進学に関心のあるご父兄には、今まで述べたような「現実」があるということを知っておいていただければと思います。

と申しますのも、受験・進学というようなことは、「親の意識」に左右される部分が大きいからです。

そして、その「親の意識」は、周りのご父兄に左右されるという部分もまた大きいからです。

多賀城・塩釜のご父兄は、仙台中心部にお住まいのご父兄に比べて、ハンディキャップのようなものが、どうしても出てしまいます。

この点、ご留意ください。

あるご家庭との指導契約打ち切りについて 〜つまりは「退塾処分」〜 2021/09/21

表題にもあるように、先日、あるご家庭との指導契約を打ち切りとしました。

当方は「塾」ではないのですが、分かりやすく言うと、「退塾処分」です。

わたしは指導の辞退を申し入れたことが、ここ5年で、2件あります。

ただ、そのいずれもが、生徒さんには非がないというケースです。

生徒さんに非がない事情で、指導の実施が困難になったという場合でした。

そのため、これらのケースでは指導を「無期限休止」としました。

そして、事態が改善したときには、いつでも指導の再開をお申し出いただくよう、ご家庭へはお伝えしてあります。

しかし、今回は前の2回とは違います。

詳しくは省略しますが、「無期限休止」とは異なる事情がありました。

その点については、ご家庭にも事情をご理解いただけました。

今までこうしたケースはなかったのですが、今回、このようになってしまったのは、残念です。

わたしはおかげさまで、ほとんどのご父兄・生徒さんと快く過ごすことができています。

しかし、指導の実施が難しいときでも、無理にこれを行うのは、わたしの本意ではありません。

したがって、やむを得ないことではありますが、わたしなりの意向を見える形で示しました。

わたしが申し上げたいことは、今後、このような形で対応する可能性はゼロではないということです。

その代わり、現在の担当ご家庭、そして将来に担当するご家庭にエネルギーを振り向けます。

よろしくお願いいたします。

「動画で雨か嵐か」 〜富沢中vs長町中 太白区の雄 進学実績比べ〜 2021/09/22

動画へのリンクはこちら

中学1年生 「ご父兄のころ」と「今」 何がどう違う? その1 2021/09/22

今月、定期試験のあった中1生は、点数が返ってきているころだと思います。

中1生をお持ちのご父兄は、6月ごろに行われた「初めての定期試験」と「今回の定期試験」を目にすることになったわけです。

いろいろと感じるところがあったのではないでしょうか。

今回返ってきた結果と、普段の勉強の様子を突き合わせて、「自分がその昔、このくらいのときには.....」ということも、感じておいでかもしれません。

だいたい、今の中1生のご父兄は、平成一桁台に中学生だったという方が多いと思われます。

「平成一桁台」と「令和3年」.....

「昔と今って、勉強の内容とかはどうなってるの? 難しくなってるの?」.....

今回のコラムでは、中1生をお持ちのご父兄に向けて、「昔と今の違い」について述べます。

まず、ご父兄が中学生のときと、今の中1生とでは、学校で扱う学習のボリュームはほぼ変わらないです。

ただし、英語を除いて。

中1生のご父兄より、もう少し下の世代のご父兄ですと、いわゆる「ゆとり教育」です。

小中学校の学習ボリュームが相当削られ、それが高校に移行していきました。

その弊害が大きくなって、ボリュームが今くらいに戻ったのは、10年ほど前からです。

(次回に続きます)

中学1年生 「ご父兄のころ」と「今」 何がどう違う? その2 2021/09/23

(前回の続きです)

前回のコラムで、中1生のご父兄が中学生だったころと、今の中1生の学習ボリュームは、英語を除いてほぼ変わらないと述べました。

この「英語を除いて」というところが、今の中学生には頭痛のタネとなっています。

中1生は、小3から学校で英語を学び始めています。

もっとも、小3のころにやる英語は、それほど負担の大きなものではありません。

チーチーパッパとスズメの学校よろしく「楽しい」ものです。

さらに、テストのある「正式教科」となるのは小5です。

それが中学生に上がって、情け容赦のないものになっていきます。

その点が、ご父兄の中学時代と比べて、今の中1生の負担が大きくなっている部分です。

つまり、ご父兄の時代とは変化のあったところです。

さらに、少子化も進みました。

受験については、受験産業も随分とバージョンアップしていきました。

そのため、昔以上に、地域やご父兄の意識に絡んだ「情報格差」「環境格差」が大きくなってきています。

もちろん、こうした差というのは、昔もありました。

ただ、その昔にはなかったインターネットをいかに使いこなして、情報を得ていくかということも、重要になっています。

ご父兄には、引き続き、情報収集等「意識の向上」を目指していく必要があります。

「動画で雨か嵐か」 〜仙台高専受験 初心者限定 入門の入門〜 2021/09/29

動画へのリンクはこちら

コラム再開します&中学理科・社会の計算問題への「残酷な宣告」 2021/09/30

ツイッターにて述べたとおり、1週間の入院を終え、昨日、退院いたしました。

その間、担当しているご家庭にご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございませんでした。

そのため、コラムの更新はストップとなってしまいました。

今日からコラムを再開します。

さて、本日書こうと思ったのが、中学理科・社会の計算問題についてです。

理科・社会の計算問題を苦手にしているという生徒さんは非常に多いです。

こういう生徒さんからは、「どうすればできるようになりますか?」と聞かれることがあります。

この質問をされると、わたしとしては非常に答えに迷います。

というのも、ほとんどの場合、残酷な宣告をしなくてはならないからです。

この質問をしてくるのは、平均点の取れない生徒さんが多いです。

そういうとき、最も多い回答は、

「どうしても分からなかったら、スパッと捨ててください。

そして、他にできる問題をしっかり解くようにして下さい」

もちろん、計算問題なら何でも捨ててしまっていいわけではありません。

ただ、無理な問題をウンウン考えているより、できる問題やできそうな問題に力を注ぐほうが、よい結果になります。

そして、彼らもそのほうが精神衛生上いいようです。

わたしは引き続き、「勉強を教える」のでなく、「点の取れる指導」を目指していきます。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日