〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

「動画で雨か嵐か」 〜お盆前学習会のご案内〜 2021/07/01

動画へのリンクはこちら

夏のイベント案内 〜「限定6名まで! お盆前14時間学習会」〜 2021/07/01

夏休みのイベントとして「学習会」を以下の要領にて開催いたします。

指導内容: 講師1名(菊池)対 生徒さん3〜6名の個別指導

日時: 8月10日(火)・17日(火)

10:00−18:00(途中1時間の昼食休憩あり)

両日・1日のみのお申し込みも可

場所: フラワード北仙台 2階会議室

住所: 仙台市青葉区昭和町3−40

TEL:022-728-4411

詳しい場所はこちら

受講費用: 1名につき 2日間 18,000円 1日 9,000円

消費税はいただいておりません

☆受講に当たっては、会場まで各自お出で下さい。

場所は地下鉄・JR北仙台から南のほうに向かって5分くらい歩きます。

☆昼食は各自ご用意ください。

☆受講費用につき、現在担当のご家庭は、後日、通常の指導料とともにお支払いください。

外部の方は、当日精算です。

☆お申し込みは、6名までです。

定員に達した時点で、募集を締め切ります。

7月31日(土)までに人数が3名以上とならない場合は、実施を見合わせます。

☆お申し込みのキャンセルは、7月31日(土)までにお願いします。

それ以降のキャンセルについては、以下のようなキャンセル料がかかります。

8月1日(日)〜8月6日(金)...受講料の70%

8月7日(土)〜...受講料の全額

今年は会場の都合で10日・17日に分けて開催いたします。

会場はかなりゆったりの広さです。

手の消毒を定期的に行うなど、コロナ対策もできる限りやっていきます。

人数は限定6名までです。

学習する内容については、生徒さんそれぞれと事前に打ち合わせます。

また、指導に当たっては、菊池による10分の個別指導を、1時間に1回以上、各生徒さんを巡回する形で実施します。

外部生の方も積極的にお申し込みください。

お問い合わせは以下の方法にてご連絡ください。

現在担当しているご家庭は、指導の際におっしゃってください。

電話:022−727−8677

お申し込みのメールはこちらから

☆お申し込みはできるだけメールにていただけるとありがたいです。

仙台一高・二高に入れる小学生とは? 〜ホンネにつき取扱注意〜 その1 2021/07/02

先日ある方からご相談を受けることがありました。

その方は、小学校低学年の子供をお持ちです。

今後その子供さんの進む方向として、中学受験はせず、高校受験で一高・二高というようなナンバースクールに進学する際のことに関心がおありのようでした。

今回は、そういうご父兄のため、一高・二高に進学するような生徒さんというのは、どういう小学生なのかについて、述べることにいたします。

まず、そういう高校へ進むのに、いちばん大切なのは、その子が「生まれ持った適性」です。

野球などのスポーツでは「素質」と言います。

そのような「生まれ持った適性」あるいは「素質」がない限り、進学は無理です。

いくら受験産業に費用をかけたり、周りの環境を整えても、子供さん当人に「生まれ持った適性」あるいは「素質」がなければ、親の希望はかないません。

受験産業として、「生まれ持った適性」あるいは「素質」というのは、あまり語られない風潮があります。

しかし、「素質」が大切なのは、スポーツの世界だけではありません。

受験もまた同じです。

もちろん、「素質」だけあっても、一高・二高に進学できるわけではありません。

本人の努力が必要です。

が、能力以上のことをやるのは無理です。

この点をまずお分かりいただきたいのです。

(次回に続きます)

仙台一高・二高に入れる小学生とは? 〜ホンネにつき取扱注意〜 その2 2021/07/03

(前回の続きです)

では、具体的にどういう小学生が、「一高・二高に入れる小学生」なのでしょうか?

まず、「一を聞いて十を知る」タイプの小学生です。

一高・二高に合格するためには、中学の定期試験では8割5分以上、模試・実力試験であれば、8割以上の得点は必要となります。

こういう点数を中学で出せるためには、小学校の学習で「穴」があってはいけません。

その生徒さんがどういう「適性」「素質」を持っているかは、マンツーマンで1回指導してみれば、あらかたのところは分かります。

それは、小学校の低学年でも同じことです。

指導者に「この子は一・二高クラスに行けそうだ」と感じさせるものがないと、将来の高校受験で結果が出ることは極めて少ないと思われます。

それから、学年以上の語彙力・知識量がある小学生は、「将来の候補生」になります。

この「語彙力・知識量」は、先ほど述べた「一を聞いて十を知る」こととつながります。

こういうものというのは、小学校で行っているテスト(受験業界では「カラーテスト」と呼ばれます)だけでは推し量れません。

このカラーテストは、平均が80点とか90点とかになります。

低学年であれば、なおさらそうです。

ですから、「うちの子は学校のテストで全部90点以上だから、一・二高クラス」などということにはなりません。

(次回に続きます)

仙台一高・二高に入れる小学生とは? 〜ホンネにつき取扱注意〜 その3 2021/07/04

(前回の続きです)

前回まで述べたようなことは、指導に当たる者にとって、「常識」に近いものです。

小学校の先生方も、口にこそ出しませんが、

「この子は、将来トップクラスに行けそうだ」

「この子は、真ん中より下かなあ」

などということは、だいたい見当がついているはずです。

ですから、低学年であっても、「この子は、一・二高にあたりに行けそうだ」と学校の先生方や受験関係者が感じるような生徒さんでなければ、そういうレベルに達することは難しいです。

どんなに小さいころから塾・家庭教師等々をしたとしても、その子が「器以上」の能力を発揮できることはないのです。

そして、そういう「器」に加えて、「勉強することを苦にしない」ということも必要になってきます。

こういう適性の判断というのは、親がやると、必ずしも正確ではありません。

過大評価だったり、あるいは過小評価だったりします。

つまり、子供の適性というのが、親が考えるほどではなかったり、あるいは親が考える以上だったりすることがあります。

この点に関しては、一度は本格的に親以外の誰かに見てもらうのが、手っ取り早いです。

子供がいくら低学年であっても、「見る人が見れば分かるものだ」ということを、ご父兄にはご理解いただければと思います。

「うちの子は勉強やらないんです」は鵜呑みにできない その1 2021/07/05

指導依頼のお問い合わせがあるとき、しばしばご父兄からお聞きするフレーズに「うちの子は勉強やらないんです」というのがあります。

ご父兄からこのフレーズを聞いたとき、一応は「ああ、そうなんですか〜」とリアクションはします。

しかし、実のところ、ご父兄からのこのフレーズをそのまま受け取っているわけではありません。

「勉強やらないんです」の基準というのは、ご父兄ごとに違っているのを感じます。

事実、トップ層という生徒さんのご父兄も、こういう言い方をされる方が意外といらっしゃいます。

ただトップ層の場合は、もともと一定水準以上の力はあります。

「勉強やらないんです」といっても、学習の苦手な生徒さんのケースとは、かなり様子が違います。

そういう生徒さんも、あと一押しすると、しっかり学習をするようになるということも多いです。

以前、某ナンバースクールの生徒さんを短期で担当したとき、そのご父兄が、「うちの子供はいかに勉強しないか」を切々とお訴えになっていらっしゃいました。

実際に担当してみて、確かにちょっと甘い部分は感じられました。

とはいえ、「この生徒さんで『勉強しない』って親御さんから思われるんだったら、自分の生徒さんのほとんどは『論外』ってことになっちゃうな」と感じたものでした。

(次回に続きます)

「うちの子は勉強やらないんです」は鵜呑みにできない その2 2021/07/06

(前回の続きです)

一方、学習の苦手な生徒さんの「うちの子、勉強やらないんです」というご父兄からのフレーズは、かなりリアリティがあります。

ただ、トップ層の「うちの子、勉強やらないんです」というご父兄と比べると、ご父兄の切迫感がかなり少ないような気がします。

牧歌的というか、落ち着きがあるというか、ものすごく困っているという雰囲気はあまりないです。

何というか、「しょうがないなあ〜」という半分諦め感が大きいです。

いつぞや、あるお父様からの電話によるお問い合わせの開口一番が

「うちの息子なんですけど、バカなんですよ。

それでも見ていただけるものなんでしょうか?」

というのがありました。

あまりに身も蓋もない言い方に、思わずのけぞりそうになりました(苦笑)

そのお父様からも、感じられたのは、切迫感より諦め感です。

その生徒さんは、長期で担当することになりました。

中学の定期試験で5教科120〜150点あたりを行ったり来たりという成績で、「勉強、ほとんどやってきたことがないんだなあ」というのがよく見て取れました。

前回、今回述べたように、「うちの子供は勉強やらないんです」で、ご父兄が切実なものを感じていらっしゃるということは、子供さんがある一定以上のレベルということがかなり多いです。

こういう現実というのは、ご父兄にとっては分かりづらいところかもしれません。

「動画で雨か嵐か」 〜宮城一高 2022年 入試倍率はどうなる?〜 2021/07/07

動画へのリンクはこちら

「動画チャンネル」を一新しました 〜チャンネル登録・高評価をしていただけると嬉しいです〜 2021/07/07

このたび、youtube動画の配信スタイルを一新しました。

動画の配信スタイルチェンジはこれまで少しずつ進めてきました。

サムネイル(=動画検索欄にある最初の画面)は、過去にさかのぼって「化粧直し」をしてあります。

これまでに配信した動画の中身はそのままですが、本日配信号からは、動画の中身も「化粧直し」をしました。

どのように直したのかというと、ごく簡単に言えば、

これまで・・・ノーメイクorスッピン

これから・・・身だしなみを考えてメイク

という感じです。

これまでは、動画の雰囲気として、どうも垢ぬけた感じがありませんでした。

以後は、「できる限り身だしなみを整えた」ものにしていきます。

また、これを期に、皆様へチャンネル登録・高評価をしていただけるよう、呼びかけていきます。

youtube動画をご覧になってくださって、「よかった! ためになった!」とお感じになった方は、チャンネル登録・高評価をしていただけると嬉しいです!

チャンネル登録・高評価を押していただけると、動画づくりの励みになります。

また、当方の動画の価値を高めてくれます。

そして、チャンネル登録の上、設定をしていただくと、わたしの動画がアップされた時点で、「最新動画がアップされました」という通知が行きます。

チャンネル登録は、それぞれの動画からでもOKですが、↓からでも可能です。

https://www.youtube.com/user/CZT04512

動画配信のペースはこれまで通り、「原則週1」です。

今後ともよろしくお願いいたします!

東北学院大 vs 東京私大 どっちがいい? 〜「就職」から見てみました〜 その1 2021/07/08

宮城県内から大学に行こうとするとき、特に偏差値55以上の高校、つまり準ナンバー以上の生徒さんやそのご父兄は、高校以上に大学選びが難しいことを肌で感じることになります。

こういう高校ですと、入学して今頃から盛んに「文系の大学に行く? それとも理系?」など、せっついてきます。

「高校に入ったと思ったら、すぐに大学?」と感じている高1生も多いかもしれません。

そこで今回は、東北学院大(以下、学院大と記します)と東京などの私大では、どちらに進むのがいいのかについて述べてみます。

まず、始めに申し上げておきたいことがあります。

それは、「東北学院大と東京私大、東京私大のほうが絶対にいい」という考えをわたしは採っていないということです。

そして、最終的には「その人の好み」になると考えています。

早い話が、「こってり系ラーメンと、あっさり系ラーメン、どっちがおいしい?」というのは、単に好みの問題というのと同じです。

そういう考えのもとに論を進めます。

まず手始めに、学院大が公表している資料をご覧になってください。

学院大の就職状況は、こちらにあるとおりです。

これをご覧になっていただくと、ごく大まかに言って、東北・関東に就職する学生は、ほぼ半々になっているということがお分かりになるかと思います。

文系・理系、あるいは男女で細かく見ていくと違いはありますが、だいたい「ほぼ半々」です。

(次回に続きます)

東北学院大 vs 東京私大 どっちがいい? 〜「就職」から見てみました〜 その2 2021/07/09

(前回の続きです)

前回述べた学院大の就職状況に関する資料は、細かく見てみると、文系・理系で差のあることが分かります。

例えば、文系は東北の割合が大きくなっています。

一方、理系は関東の割合が大きくなっています。

これは男女ともそうです。

理系の場合、専門性が文系より高くなります。

技術関連の専門性を生かす勤め先となると、全国規模の会社へ就職するというのは、自然の流れと言えます。

この点、文系とは違うところです。

ただ、女子の場合は、本社が関東でも、学生の地元の支社に配属されるケースが多いものと思われます。

男子の場合、本社が関東となれば、全国規模あるいは東京近辺にいるようになることが予想されます。

そういうことを考えると、特に男子の場合、学院大に進学しても、就職のときには半数くらいが東北から離れます。

もっとも、配属先や転勤で東北など地元に戻ってくることも考えられるわけではありますが。

これが、東京などの私大に行くとなると、多くのケースは全国規模の会社に就職することになるでしょう。

もちろん、Uターン、あるいはJターンで地元に戻るという学生もいるはずです。

しかし、学院大卒業生に比べれば、その数は少ないものと思われます。

(次回に続きます)

東北学院大 vs 東京私大 どっちがいい? 〜「就職」から見てみました〜 その3 2021/07/10

(前回の続きです)

前回までに述べたことを考慮すると、学院大と東京私大で比べた場合、次のように考えたほうがよさそうです。

まず、学院大の入試ランキングというのは、大手予備校の偏差値表を見ると、だいたい、「日東駒専よりちょい下」くらいにカウントされています。

東京私大は、ごく大雑把に分かりやすく申し上げますと、

「早慶上智」(=早稲田・慶応・上智)

「GMARCH」(=学習院・明治・青山・立教・中央・法政)

「日東駒専」(=日大・東洋・駒沢・専修)

等々の難易度に分けられています。

以上の分け方はごく大雑把で、このほかにもグループ分けとしていろんな「お流儀」があります。

また、指定校推薦制度を使うと、難易度はグッと下がります。

ですから、「早稲田の学生です」といっても、学生間で相当にレベルの開きがあるようです。

そうした中で、学院大の位置づけは、「真ん中〜真ん中ちょい下」です。

そういう位置づけで満足できるかどうかということを、まずお考えになってみてはいかがでしょうか。

「学院大のそういう位置づけでは満足できない」ということであれば、東京私大を考えてみます。

「だいたいそれでも構わない。仙台・宮城あるいは東北あたりにいるから」ということであれば、学院大がいいのではないでしょうか。

(次回に続きます)

東北学院大 vs 東京私大 どっちがいい? 〜「就職」から見てみました〜 その4 2021/07/11

(前回の続きです)

以下は、学院大の就職先に関する実体験です。

わたしはプロフィールにもあります通り、大学卒業後、仙台を本社とするカメイに入社しました。

その際、大卒(カメイでは当時、専門学校や短大卒も「大卒」扱いされていました)男子の出身大学は、学院大が「最大学閥」でした。

そして、東北の国立大学、東京の私大、県内私大など、結構いろんな大学が集まっていました。

東京の私大は、「GMARACH」ですと中央・青山、それ以外は「日東駒専」が多かったです。

さすがに「早慶上智」はいませんでした。

彼らは基本的に東北出身者です。

上司や周りの先輩社員も、学院大が多くて「やっぱりそうなんだな」と感じた記憶があります。

大卒女子は、学院大を始めとする県内からの私大出身者がほとんどでした。

1名、相馬から通ってきていた茨城大出身の女性がいました。

こうした流れは、学院大の就職先の一覧を見てみると、あまり大きく変わっていないと思われます。

以上は、「学院大がいいのか、それとも東京の私大がいいのか」で迷っている方のための「参考資料」です。

わたしがいつも申しているのは、「本人や家族が納得できるところがいちばんよい」ということです。

好みを強制しようとするものではありません。

この点は十分にご了解いただけたらと思います。

仙台高専受験に関心のある方限定 あなたがきっと不愉快になるオハナシ その1 2021/07/12

先日、わたしが発信しているyoutube動画「仙台高専受験 やめたほうがいい人」に、現役高専生という方からコメントが寄せられました。

そのコメントは、わたしが動画の中で語っていることと、大筋で重なります。

その高専生の方がおっしゃっていることは、一言でいえば、「軽い気持ちで高専を選ぶな」ということに尽きます。

詳しくは、動画のコメント欄をご覧になってください。

さて、今回取り上げた動画「仙台高専受験 やめたほうがいい人」は、現役高専生だったり、高専受験を考える受験生・ご父兄、受験関係者が主にご覧になってくださっているのでしょうか。

いずれにしても、「高専に興味のある、あるいは関わった」という方がかなりの割合を占めるでしょう。

そういう方にとって、動画「仙台高専受験 やめたほうがいい人」は、相当に不愉快だったに違いありません。

何しろ、高専に入学経験があるわけでもない人間が、「どういう人が仙台高専受験をやめたほうがいいのか」などと語っているわけです。

事実、動画の「高評価」と「低評価」は、本日現在「9:9」で、同数です。

だいたい、youtube動画で、高評価と低評価がこのような数字になるというのは、相当わたしの動画を不愉快に感じた方がいらっしゃったということでしょう。

(次回に続きます)

仙台高専受験に関心のある方限定 あなたがきっと不愉快になるオハナシ その2 2021/07/13

(前回の続きです)

高専関係の動画を作ろうとすれば、

「仙台高専は普通の高校と比べていかに得なシステムか」

「仙台高専の就職率はいかにすばらしいか」

というようなことを語ったほうが、きっと受けはいいはずなのです。

なぜなら、この種の動画をご覧になる方は、そういう情報を求めているはずだからです。

そういう情報を求めている方にとって、「仙台高専受験 やめたほうがいい人」は、耳ざわりな雑音でしかないでしょう。

わたしとしても、そこは十二分に理解しているつもりです。

高専のシステムや就職率というのは、確かに「お得な面」があります。

それが、「知る人ぞ知る」という状態になっていることも、また事実でしょう。

が、常識で考えて、そんなに「お得」で「すばらしい」面しかないものなんて、この世にあるのでしょうか?

光る面が強ければ強いほど、影もまた強くなるのではないでしょうか?

わたしも、仙台高専の受験に関心のある方のため、「空気を読んだ情報」を提供すれば、たぶんいいのかもしれません。

そうは言っても、わたしは、仙台高専のシステムがすばらしいからこそ、ネガティブな情報をきっちり提供していかなくてはならないと感じています。

少なくても、誰彼構わずに勧められるシステムでないことだけは確かです。

(次回に続きます)

仙台高専受験に関心のある方限定 あなたがきっと不愉快になるオハナシ その3 2021/07/14

(前回の続きです)

わたしは、高専受験生を担当したことがあります。

また、夏と年末に行う「学習会」に、高専の学生が参加していました。

直近ですと、一昨年には仙台高専の合格者が出ています。

わたしが、この生徒さんを担当するにあたっては、高専の長所・短所をくどいくらいに説きました。

そして、「覚悟のほど」を十分に認識したうえで、高専受験に臨みました。

高専のような専門性の高い学校に入学するには、「適性」と「覚悟」は、何をさておいても必要だと思うのです。

「高専は就職率がいい」

「高専はうまくいくと、東北大などの工学部に『迂回入学』ができる」

というような長所は、「適性」と「覚悟」があって生きてきます。

ですから、高専に関しては、「適性があるかも」と判断した生徒さんへ、情報提供はしてきました。

が、安易に勧めることはしてきませんでした。

こういう対応は、ナンバースクール志願者に対しても、わたしは同様にします。

そして、「高専受験は損か得か」といった、「損得」ばかりに目を奪われてしまうと、もっと大切なことを見失ってしまうような気がします。

なお、誤解してほしくありませんが、受験生本人に「適性」と「覚悟」があれば、高専はドンピシャでハマります。

わたしが、異を唱えるのは、高専受験に当たって「目先の損得」ばかりを考えてしまうことです。

この点、ご了承いただきたいところです。

「動画で雨か嵐か」 〜泉高校に合格するには〜 2021/07/14

動画へのリンクはこちら

6月実施 試験の結果 2021/07/15

本日現在で判明している各種試験の結果は次の通りです。

主要なものは以下の通りです。

<中学生>

◎定期試験

中3 455点 校内順位5位

中2 472点 校内順位5位

生徒さんごとに中身を見てみると、「同じところを同じように間違っている」のが非常に目につきます。

「あれだけ事前に練習したにもかかわらず」です。

失点の原因は、理解不足・演習不足のほかに、「手抜き」があります。

この点については、日ごろから言っていますが、まだ理解していない生徒さんがいるのは残念です。

「普段通りの姿」が試験には出てしまいます。

引き続き、厳しい姿勢で臨みます。

中3生は、これまで以上に夏休みの過ごし方に気を付けたいものです。

長いようで気が付いたらお盆明けとなってしまいます。

中3になると、昨年までの夏休みとは違います。

模試も基本、毎月です。

内申評定は、11月中旬から下旬にかけて決定します。

それまで4か月くらいしかありません。

11月より後では、内申評定の数字は動きません。

そして動かせません。

そう考えると、「受験って何だか知らないうちに、外堀が埋められて行ってしまう」というのを感じます。

受験生をお持ちのご父兄におかれても、同じ感想をお持ちになるはずです。

健康に留意しながら暑い夏を乗り切りたいものです。

小学生への英語指導 英検保持者の実力とは? その1 2021/07/16

今年4月から、中学校での英語の扱いがこれまでと違ってきたことは、本欄で何度か述べてきました。

よくお分かりにならない方のために申し上げますと、今の中1生から、中学の英語が格段に難しくなったのです。

それは彼らが、小5から「正式な科目」として英語を学校の授業で習っているからです。

そうした事情を反映してか、小学生に対して、中学での英語の難化を見越した指導依頼がちょくちょく出てきました。

これまでのところ、そういう生徒さんたちは、みな英検保持者です。

英語の初心者ということもないし、学校でも英語の授業はあります。

そして、中学生の指導でときどきある「英語がほとんど読めない」とか「he, his, himの区別がつかない」というレベルの生徒さんたちではありません。

ですから、英語の指導にはスムーズに入っていっています。

わたしが彼ら小学生に行っている指導は、中学生と同じ教材を使ってのものです。

つまり、中学で行われる定期試験や模擬試験に向けた教材です。

彼らが慣れ親しんできた英検の問題形式とは違います。

中学の試験用の教材で勉強していれば、英検の問題は、単語の問題を除くと難しく感じません。

一方、英検の問題ができたからといって、中学の試験用の問題が解けるわけではありません。

(次回に続きます)

小学生への英語指導 英検保持者の実力とは? その2 2021/07/17

(前回の続きです)

事実、英検保持者である小学生に中学の試験用の教材をやってもらうと、想像以上に戸惑っているのが見て取れます。

英検は、一部を除くとほとんどがマーク式です。

この点、中学の試験で行われる問題形式とはかなり違います。

中学の試験は、英検のような選択式のものも出されます。

しかし、英文和訳、和文英訳....など、実際に単語や文章を書く問題が多いです。

ですから、「英検4級」「英検3級」と言ってみたところで、小学生が中学の試験用の教材に取り組んでも、ホイホイと点が取れるわけではありません。

実際、中1の最初のほうをやってもらうと、正答率は、「英検3級」の生徒さんで70%程度です。

「英検4級」ですと、50%まで行くか行かないかという感じです。

「英検3級」は、「中3生の英語の平均くらい」ということになっています。

「英検4級」は、「中3生の英語の平均くらい」です。

そういう生徒さんが、中学英語の最初のほうで取れる点がこのくらいです。

これをどのように考えるか.....

わたしとしては、ほぼ妥当なところと思っています。

中学までに時間はあります。

地道に学習を続けていけば、高得点が取れるはずです。

「難しくなった」と言われる中学の教科書でもへこたれることはないでしょう。

(次回に続きます)

小学生への英語指導 英検保持者の実力とは? その3 2021/07/18

(前回の続きです)

前回述べたところで大切なのは、「地道に学習を続けていけば、高得点が取れるはず」という文章です。

英検を取得しているということは、「それなりの下地がある」ということです。

逆に言うと、「相応の下地がある」以上の意味はありません。

わたしが小学生の英検保持者に関して最も危惧するのは、生徒さん本人も、そしてご父兄も、「英検を取ったことで、中学の英語の試験を甘く見てしまう」ことです。

さらに、英検3級くらいまでですと、文法の知識がなくても、フィーリングだけで合格できてしまいます。

しかし、文法の知識がしっかりしていないと、中3あたりで思ったような高得点が取れなくなります。

穴やほころびもでてきます。

一高・二高狙いの受験生にもこういう生徒さんがいます。

わたしも担当してきました。

イソップ寓話にあるように、ウサギも油断していてはカメに負けてしまうのです。

とはいうものの、油断はしても、ウサギはウサギです。

「中学に入っても、英語の勉強はしっかり続ける。特に文法の知識をしっかり持つ」という風に考えると、中学の英語でメタメタになることはありません。

今後、生徒間の英語の格差は、ますます大きくなっていきます。

小さくなったり、縮んだりすることは考えられません。

そうした世の中の流れの中で、せっかくの力を中学でも十分に発揮してほしいものだと思っています。

白百合の「コース制廃止」は吉と出るか? 凶と出るか? その1 2021/07/19

白百合高は、来年の入試でシステム変更を行います。

詳しくは、公式発表にある通りです。

こちらを見て、わたしの率直な感想としては、「エ? 逆コース?」というものでした。

そして、驚きもしました。

具体的な内容は次の通りです。

(1)これまでは、LS・LI・LEの3コースに分かれていた

(2)2022年新入生からは、このコース制をやめる

(3)1年生は全員同一カリキュラムで学習する

(4)2・3年生になったとき、「私立文系・国公立文系・理系」に分かれる

(5)今の在校生はこれまで通りのコース制

これは一言で言うと、「昔に戻す」ということになります。

そして、これは公立高校に近いカリキュラムになるということでもあります。

私立高校は、今から20年前辺りから、「コース制」を導入してきました。

「コース制」というのは、「とてもよくできる・できる・それ以外」に分けて生徒を募集するということです。

例えばウルスラの「タイプ1・タイプ2・尚志」がそうです。

白百合も、趣旨はウルスラと違いますが、「LS・LI・LE」の3コースになっていました。

今回の白百合のカリキュラムの流れとは逆方向です。

わたしが「驚いた」と感じたのには、そうした理由があったからでした。

(次回に続きます)

白百合の「コース制廃止」は吉と出るか? 凶と出るか? その2 2021/07/20

(前回の続きです)

「コース制」の導入は、ウルスラがいちばん目立った成果を挙げています。

東北学院高・榴ヶ岡高校は、長らく「コース制」を採用してきませんでした。

ここ最近になって、両校はようやく重い腰を上げて「コース制」導入に踏み切りました。

東北学院高は、この「コース制」導入が功を奏したのか、今シーズン、東大に2名合格者が出ています。

昨年、一昨年は0でした。

そうした中で、白百合は「コース制」を廃止します。

わたしが「!!!」となるのも、お分かりいただけるのではないでしょうか。

ではなぜそうなったのか。この理由を学校へ直接に問い合わせのメールを出しましたが、本日現在、回答はありません。

わたしが白百合に関係する方々から聞いた情報を総合すると、原因は「定員割れ」です。

白百合はこちらにありますとおり、生徒数は定員の半分以下です。

この点、ウルスラや東北学院・榴ヶ岡などとは対照的です。

定員が半分に満たないとなると、「コース制」を維持していくのは難しくなっていきます。

さらに東北学院高は、来年の入試から共学化します。

女子の動きがどうなるのか分かりませんが、白百合にとってプラスの要素にならないことだけは確かです。

(次回に続きます)

白百合の「コース制廃止」は吉と出るか? 凶と出るか? その3 2021/07/21

(前回の続きです)

前回までに述べたような事情を踏まえ、白百合としては現実的な判断をしたというところでしょうか。

このように時代の流れの逆を行くような白百合の判断は、吉と出るのか、それとも凶と出るのか.....

わたしと感想としては、「こういうのもアリかな〜」です。

少子化ゆえ、多くの私立高校では生徒集めに苦労をしているようです。

そのため、「この高校にコース制、必要あるのかなあ?」というところまで、コース制を採用しています。

わたしは、以前にそう感じた某高校の特進コースに所属する生徒さんを担当したことがあります。

確かに、その高校の中では「特進」でした。

が、一般的な「特進」とはかけ離れたレベルの授業内容でした。

言葉は悪いですが、猫も杓子もといった感じなのです。

確かに、LSコースでノー指定校推薦(ただしAOはOKのようです)で超難関国公立狙いを目指すというのもいいでしょう。

しかし、青山・上智・立教といったような、東京私立の指定校推薦をフルに活用させたほうがいいのではないかという気がします。

白百合は、学校の性格上、共学にするのは難しいようです。

であるなら、首都圏私大文系をメインゾーンにして行くというのは、一定の支持を得ていくのではないかと考えます。

それこそが白百合にとって吉と出るということなのではないでしょうか?

「動画で雨か嵐か」 〜仙台市内の隠れた名門中学 一挙公開!〜 2021/07/21

動画へのリンクはこちら

二華はなぜ高校募集停止できないのか その1 2021/07/22

中高一貫校は、中学から入学してきている生徒さん、高校から入学している生徒さんがいます。

二華や古川黎明といった県立、東北学院やウルスラといった私立、いずれもそういうシステムです。

青陵は中学からのみです。

高校からの生徒募集はしていません。

県内で、現在のところ、中高一貫校は中学・高校の両方で入試を実施しているのが主流です。

しかし、首都圏などでは、このところ、中高一貫校が高校からの生徒募集を停止するところが出てきています。

東大に合格者を多く輩出するような学校で、そのようなシステムに移行しています。

以前までですと、中学・高校の両方で生徒募集を行っていくという学校が多かったのです。

その理由は、中学から入学してきた生徒は、高校入試がないために、どうしても緊張感がなくなってしまうからです。

そして、高校から入学してきた生徒のパワーに感化され、中学入学組も勉強する、というシステムで回ってきました。

事実、開成や灘のような「超進学校」は、それで長年やってきました。

ところが、近年になって、こうしたシステムが円滑に回らなくなってきた中高一貫校が増えてきたようです。

メリットがデメリットを上回る結果となってきている証左でしょう。

(次回に続きます)

二華はなぜ高校募集停止できないのか その2 2021/07/23

(前回の続きです)

二華中は高校からの募集を停止しないのでしょうか?

この件については、「高度な政治判断」を必要とします。

言い換えると、知事が今の方から新しい方に代わって、新たな政策や方針を出すなどがあれば、そうなるでしょう。

逆に言えば、そういうものがなければ、現状維持が続くと思われます。

二華としても、高校からの募集を停止しようという考えがないわけではないようです。

青陵中はしばらく前から、高校から募集はしていません。

二華中・二華高の現状を見ていると、青陵中のように高校からの募集を停止したほうがしっくりきそうな感じはあります。

確かに高校募集を停止することで、メリット・デメリットがあります。

デメリットは先に述べたとおりです。

メリットは大学入試を見据えた先取り学習、じっくり生徒を育てることができるなどです。

ただ、二華の場合は、中学からの生徒さんと、高校からの生徒さんとで、レベルが大きく違うという点が特徴的です。

この点、今春からスタートした茨城の水戸一高や土浦一高などの附属中とは違います。

水戸一高や土浦一高は、以前から県内の最難関でした。

二華高の入学偏差値は最難関というわけではありません。

ここが茨城の場合とは違っています。

(次回に続きます)

二華はなぜ高校募集停止できないのか その3 2021/07/24

(前回の続きです)

二華が高校からの募集を停止しないというのは、メリット・デメリットがあることが一因でしょう。

それについては、前回までに述べたとおりです。

しかし、わたしが考えると、原因はこれだけではありません。

それは、他の公立中学校が高校からの募集停止にいい顔をしないという側面があります。

公立中学校からすると、「優秀な生徒を二華・青陵さんに持っていかれてしまう」という風に考える先生方は一定数いらっしゃるようです。

確かにクラス運営を考えると、二華中に合格するような生徒の存在は大きいでしょう。

何しろ、県教委は、私立高校への「民業圧迫」を考慮して、泉高校のような人気高の定員を削減してしまうのです。

そういう県教委が、二華中の高校募集停止をパパパッと決断してしまうとはとても考えられません。

前回のコラムで、この決定は「高度な政治判断」を必要とすると申し上げたのは、そうした背景からです。

ただ、逆に言えば、「高度な政治判断」があれば、二華中が高校募集停止に舵を切ることもあり得ます。

事実、公立高校の一律共学化などと言うのは、浅野知事がいなければ、いまでもナンバースクールは男女別学のままだったでしょう。

すべてはお上の匙加減一つと言ったところでしょうか。

白石高校看護科の生徒の内訳 出身中学は? 男子生徒の割合は? その1 2021/07/25

今回のコラムは「看護師になりたい」または「看護師に興味がある」という中学生・ご父兄に向けたものです。

そうした中で、白石高校看護科の出身中学がどのようになっているのかについて取り上げてみます。

<関連コラム>

看護科は1学年の定員が40名です。

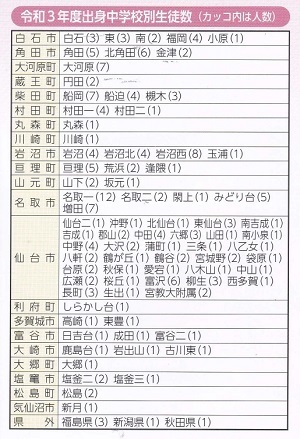

1年から5年生まであります。白石高校の今年度版公式パンフレットによりますと、看護科1〜5年生までの出身中学は↓の通りです。

このデータを見ると、仙台出身者が約3割、県南出身者が約6割、その他が1割程度となっています。

仙台出身者が意外と多いことにお気づきかと思います。

ただ、同じ仙台市内でも、富沢、柳生、中田といった南のほうが多い構成にはなっています。

通学事情などを考えると、そうなるのも道理です。

とはいえ、中野とか、南吉成など、かなり通学には大変そうなところからも進学者はいます。

県外や気仙沼出身者となれば、さすがに下宿生活になりそうですが、皆さん、かなり遠くから通っているようです。

わたしが高校生のときには、クラスメイトの8割以上が自転車通学だったことで、自分の通学事情(家から学校まで40〜50分程度)を恨みがましく思っていました。

が、看護科の遠距離通学者のことを考えると、とても文句を言っていられません。

(次回に続きます)

白石高校看護科の生徒の内訳 出身中学は? 男子生徒の割合は? その2 2021/07/26

(前回の続きです)

そして、看護科の男子について述べてみます。

パンフレットによると、1〜5年生193名中、男子は5名です。

割合にして3%です。

看護科としては共学になっているものの、男子が入るのにはかなりの勇気が必要な雰囲気です。

このあたり、三桜の感じと似ていなくもないです。

ちなみに高校2・3年生の男子生徒は1名のみです。

わたしが入院した経験から言うと、大病院で男性看護師の割合は一定数います。

「男の看護師さん、思ったよりいるんだねえ」というのが、入院したときの率直な感想でした。

これまでわたしは、2名、看護師志望の男子生徒を担当したことがあります。

彼らは、准看護師の専門学校・大学看護科に合格しました。

ただ、白石看護科では、いま申し上げた状況だということです。

パンフレットによると、平成30年の段階で、看護師121.9万名中、男性看護師は9.5万名です。

割合にして7.8%となります。

1割に満たないですが、ここ10年で倍増しているそうです。

この調子で行けば、男性看護師の割合は、増えていきこそすれ、減っていくことはないでしょう。

わたしの担当した生徒さんの志望状況も、そうした世の中の流れを反映しているものと解釈できます。

(次回に続きます)

白石高校看護科の生徒の内訳 出身中学は? 男子生徒の割合は? その3 2021/07/27

(前回の続きです)

今回、情報を引用した公式パンフレットには、在校生から↓のような声も掲載してあります。

私がイメージしていた高校生活は、朝8時に家を出て食パンを食べながら自転車を漕いで登校することでしたが、現実は部活動の朝練に間に合うために始発の電車に乗り、下校時間ギリギリまで部活動をして、帰りの電車で爆睡、家でも睡魔に襲われて課題は次の日の朝の電車の中でやる、といったものでした。

入学当初は中学校の時とのギャップが大きく、中学生に戻りたいと思っていました。

↑の方は吹奏楽部所属です。

部活も勉強もやろうとすると、それなりの精神力が求められます。

「入学当初は中学校の時とのギャップが大きく、中学生に戻りたいと思っていました。」というのは、まさしく「心の叫び」です。

「白石看護は看護師になるのに非常に適している」というのは、「退路を断つ」こととセットです。

「看護師になるの、や〜めた」となれば、学校をやめるのと同じことになります。

看護師は「手に職を付けられて、稼ぎがそこそこいい」というだけでやれるような仕事ではありません。

「適性と意志」は絶対に必要です。

わたしは入院をして、看護師さんに大変お世話になりましたので、余計にそう思います。

もちろん、「適性と意志」が必要なのは、看護師に限らずですが。

この点、入学前にしっかり考えたいものです。

「動画で雨か嵐か」 〜看護師になるための高校選び〜 2021/07/28

動画へのリンクはこちら

難しくなった中学英語の教科書 少しだけ褒めてみる その1 2021/07/28

今年の春から中学校の英語の教科書が難しくなっていることは、何度かコラムで扱ってきました。

受験関係者のブログ等による発信にも、「大変だ!」「どうなる? どうする?」という声が満ち満ちています。

わたしも受験関係者の端くれとして、こうした発信に共感するところ大です。

こういう具合に、今回の教科書改訂は悪評だらけです。

が、この教科書を少しだけ褒めてみることにします。

わたしが少しだけ(笑)褒めたいと思った点は、「これまでより、文法解説が詳しくなっている」点です。

わたしが手に取ったのは、東京書籍「ニューホライズン」だけです。

他の教科書は分かりません。

ただ、たぶん、こうしたことというのは、どの教科書会社も大なり小なりしているのではないかと想像します(あくまで想像だけですが)

中学校で使う英語の教科書は、文法を意図的に避けてきたような印象を受けます。

それは、わたしが現役学生のころから実は変わっていません。

「最初から、主語・動詞.....とやってしまっては、英語の拒否反応を増やす」と、お上が考えたゆえなのかもしれません。

しかし、英語以外の数学、理科、社会、国語の教科書には、難しい用語がビシバシと出てきます。

英語だけが例外でいいはずはありませんが、なぜだかそういう構成になっていました。

(次回に続きます)

難しくなった中学英語の教科書 少しだけ褒めてみる その2 2021/07/29

(前回の続きです)

今回の「悪評高き」中学英語の教科書改訂で、ようやく文法をしっかり扱うようになったという姿勢が感じられるようになりました。

まあ、教科書がこういう風になっても、なかなか現場でそこまでやっている余裕はないでしょう。

今やっている英語の内容ですら、取り扱う単語・熟語は増えています。

中学の先生方も、内心では「この教科書、生徒のレベルにはキツいな」と感じていらっしゃるはずです。

受験関係者がそう感じているくらいですから、中学の現場で教えている先生方はなおさらでしょう。

しかし、建前であっても、わたしとして、文法重視という姿勢が示されたというのは、よいことだと考えています。

冷たい言い方になってしまいますが、英語の苦手な生徒に合わせていては、トップ層のレベルが保てません。

それは今までもそうでした。特に今回のような改訂の場合、英語の格差はさらに大きくなります。

であるなら、中途半端にせず、きっちり文法を重視していくほうが、できる生徒のためにはなります。

お上の意思は、「できる生徒はよりできるようになる できない生徒はよりできなくなる」ということです。

そうであるなら、文法重視の姿勢を教科書という場において、より明確に示していただきたいところです。

指導料 頂くものは頂きます! そしてきっちり仕事をします! その1 2021/07/30

今回のコラムは、指導料についての話です。

受験というものを生業にする場合、指導料についてはあまり生々しく語らないほうがいいのかもしれません。

しかし、家庭教師という指導スタイルは、そもそもが安くなることはありません。

今、よく使われている言葉で申せば、コストパフォーマンスがよくないのです。

ですから、わたしは「指導料の安さ」をウリにしていません。

かかるものはかかります。

「安く!」をわたしが求めてしまうと、わたし自身の首を絞めることになります。

だから、指導料を安く見せかけるより、『安さをウリにしない』とハッキリ打ち出しています。

たぶん、そのほうが、ご依頼になるご父兄の不安も、ちょっとは小さくなるのではないかと考えます。

「頂くものは頂く! そして抜かりなく仕事をする!」というのが、わたしのスタイルです。

そのようなこともあり、無料○○日間分とか、成績補償システムというのは、取っていません。

成績補償システムにしても、詳しく見ると、そこに至るまでの経路は複雑で遠いようです。

そうであるなら、わたしくらいの規模であれば、そういうシステムを採るより、ご父兄が「結果とコストが見合わない」と感じた時点で、とっととクビにしていただいたほうがいいと考えています。

この点について、ほとんどのご父兄はご理解くださっているようです。

(次回に続きます)

指導料 頂くものは頂きます! そして抜かりなく仕事をします! その2 2021/07/31

(前回の続きです)

わたしが「無料」としているのは、体験指導のときのみです。

その無料体験指導も、無料体験指導のみを目的としたお問い合わせは、お断りしております。

言い換えると、デパートやスーパーの食料品売り場で行われる味見体験とは違うということです。

わたしの無料体験指導は、ご依頼することが9分通り決まっていて、それの「最終確認」という位置づけです。

そういうこともあり、ここだけは無料にしています。

このあたりは、集団指導塾などとは考え方が違います。

ご父兄もお分かりと思いますが、この世にタダのものはありません。

そうであるなら、「これだけはかかります。そしてこれ以上はかかりません」という風に最初から申し上げておいたほうが、後々のトラブルが最小限で済みます。

金銭上のトラブルというのは、ご依頼になるご父兄にとっても、指導をするわたしにとっても、可能な限り避けたいところです。

このようなところで時間と労力が取られるのは、疲労しか残りません。

こうしたところでしこりが残ってしまっては、子息の成績を伸ばすどころの話ではなくなってしまいます。

今後、当方への依頼をお考えのご父兄におかれては、わたしの考え方を十分ご了解ください。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日