〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

さて12月 いよいよ12月 凡事徹底のために 自分に喝! 2020/12/01

コロナ、コロナで明け暮れた今年も最後の月を迎えました。

この12月は、受験界隈にとって、非常に気の引き締まる月です。

ところでわたしは、以前、以下のようなコラムを書きました。

これは昨年10月に書いたものです。

今一度、自分自身に喝を入れる意味で、「凡事徹底」を励行したいと思います。

わたしが普段、生徒さんに向けて語っているのは、結局のところ、「当たり前のことを大切にやる」ということに尽きます。

となれば、わたし自身も、「当たり前のことを大切にやる」という姿勢に徹します。

わたしの場合の「当たり前のこと」というのは、生徒さんへの指導、ご父兄との意思疎通、営業・経営面でのこと、など多岐にわたります。

また、特に今期は、体調管理が例年以上に大切です。

もともと体の丈夫なほうではありませんので、わたし自身はできる限り気を付けています。

わたしが担当する生徒さんにお伝えしたいのは、わたし自身も「凡事徹底」をやるので、負けずにあなた方も「凡事徹底」をやってほしいということです。

特に受験生には、この「凡事徹底」こそが、「うれしい春」への通じる道です。

そういうわけで、引き続きよろしくお願いいたします!

「動画で雨か嵐か」 〜「直前にこれだけ伸びました!」はホントか〜 2020/12/02

動画がきちんと表示されない場合はこちらから

小学校のカラーテストに潜む危険! 中学の定期試験との違い その1 2020/12/02

小学校で実施される単元ごとの業者テストは、俗に「カラーテスト」と呼ばれています。

誰がそう呼び始めたのかは定かでありませんが、受験界隈ではそう呼ばれます。

そのようなわけで、以下、「カラーテスト」という言葉を使います。

さて、この時期、つまり11月に行われる中間試験が終わったころ、中1の子息をお持ちのご父兄からの動きが激しくなります。

お悩みの内容はだいたいこんな感じです。

・・・小学校の頃は、だいたいできていたんですが、中学生になって、急に成績が下がってしまいました。

・・・小学校のテストでは、70点くらい、悪いときで60点くらい、それがこないだのテストでは、40点とか、ひどいのになると30点台もあったりして。

・・・どうも「勉強の仕方」が分からないようなんです。「勉強の仕方」を教えていただければ.....

このようにおっしゃるご父兄には申し訳ないのですが、実はこの「だいたいできていた」という認識に、大きな危険が潜んでいるといえます。

このケースの場合、実は「だいたいできていた」とは言えないということです。

そして、もしわたしもこうした受験界隈にかかわらなかったなら、たぶんご父兄と同じような認識を持ったに違いないだろうということです。

(次回に続きます)

小学校のカラーテストに潜む危険! 中学の定期試験との違い その2 2020/12/03

(前回の続きです)

ご父兄もご存じかとは思いますが、試験問題が易しければ、高得点者は多く出ます。

逆にそれが難しければ、テストの点数は下がります。

つまり、同じ80点と言っても、易しいときの80点と、難しいときの80点とでは、意味が違います。

ここで易しいか、難しいかを判断するのは、「平均点」です。

では、小学校のカラーテストで、平均点はどのくらいなのでしょうか?

中学や高校では、定期試験の平均点、順位が発表されます。

しかし、小学校のカラーテストで平均点や順位が発表されることはあるでしょうか?

そういう風に情報がない中で、「70点くらいなら大丈夫」と判断してもホントに「大丈夫」なのでしょうか?

では、カラーテストの平均点がどのくらいかというと、小6でも平均点は80点を超すようです。

ネット情報を検索したり、あるいはわたしの指導経験から言っても、「80点が平均」というのは、体感的に理解できます。

ということは、「70点くらいで大丈夫」と感じていても、実はその時点で「平均より下でした」という可能性が高いのです。

そして、「ときどき60点くらい」であれば、すでに黄信号が点滅しているといえます。

そうした生徒さんが、中学校に行って、11月の定期試験を受ければ、どうなってしまうでしょうか?

40点を取ってしまうのも、決して「不思議な現象」でもなければ、「中学に入って急に成績が下がった」わけではないといえます。

(次回に続きます)

小学校のカラーテストに潜む危険! 中学の定期試験との違い その3 2020/12/04

(前回の続きです)

平均点が80点を超すということであれば、生徒間の差が付きにくく、見えにくいということです。

ですから、「カラーテストでは100点か、95点ばかりでした」と言っても、点数を見ただけでは分かりません。

将来的に二華中を狙える層なのか、はたまた向山高・南高のような準ナンバーの層なのかは、カラーテストでの判断は難しいです。

この判断は、小学校のころから通塾して、どのくらいの実力なのかを見る以外にありません。

もっともこのごろは、市や県で行っている一斉学力調査で、「一応の目安」は示されるということはあります。

公立の小学校は、「みんな仲良く」という教育方針です。

よって、カラーテストで平均点が80点を超そうが、生徒間の差が見えにくかろうが、苦情は言えません。

中学に上がってからは、高校受験というものがあって、否応なしに受験という環境に置かれてます。

そうなっていても、小学校と中学校とでは、そもそもの文化・土壌が違います。

これは、ご父兄が小学生・中学生であった頃も、事情は同じでした。

子供のときには特に何も思わなかったことでも、我が子の学業となれば、その当時とは違ったものが見えてきます。

中学以降の受験が何がしか気になるご父兄は、カラーテストの現状を理解しておく必要があります。

そして、「中学以降のご準備はお早めに」。

生徒さんの呼び方について その1 2020/12/05

しばらく前、小学校における「あだ名禁止」という校則がネット界隈で話題になっていたことがありました。

これはいじめ防止策として取られたもののようです。

それから、多くの小学校では、生徒を呼ぶのに男女問わず「〜さん」と呼んでいることも一般的になりつつあります。

わたしの感覚ですと、「エ!」という感想しかありません。

が、これも世の中の流れなのでしょう。

翻って、わたしは生徒さんをどう呼んでいるかというと、それは非常にシンプルなものです。

基本的に以下のようにしています。

(1)男子生徒は「苗字」+「君」

(2)女子生徒は「苗字」+「さん」

よって、例えば、男子生徒なら「佐藤君」「鈴木君」のようになります。

そして、女子生徒なら、「佐藤さん」「鈴木さん」です。

この呼び方は、その生徒さんが小1でも高3でも変わりません。

年長でも年少でも、生徒さんは同じ呼び方です。

呼び捨てにすることもありません。

これは彼らに対するわたしなりの敬意です。

わたしの指導は、マンツーマンです。この点、集団指導塾と違います。

ですから、「佐藤君」が同じ教室に何人もいる、ということはありません。

そういうこともあって、こうしたやり方で間に合っています。

(次回に続きます)

生徒さんの呼び方について その2 2020/12/06

(前回の続きです)

ただ、兄弟姉妹を担当する場合は、やや違ってきます。

その場合は、次のようにしています。

(3)兄弟姉妹を同時に担当する場合

兄姉は「苗字」+「君」または「さん」

弟妹は「名前」+「君」または「さん」

例えば、兄が「鈴木一郎」、妹が「鈴木花子」の場合は、それぞれ「鈴木君」「花子さん」となります。

これが姉弟となると、「一郎君」「鈴木さん」です。

(4)双子を同時に担当する場合

同性は「名前」+「君」または「さん」

異性は男子が「苗字」+「君」、女子が「名前」+「さん」

例えば、「鈴木一郎」「鈴木次郎」という双子君は、「一郎君」「次郎君」です。

(5)兄弟姉妹を指導開始以降プラスで担当する場合

男子は「名前」+「君」

女子は「名前」+「さん」

指導開始時には1人だけを見ていて、途中から兄弟姉妹も担当することがあります。

その場合、後で担当することになった生徒さんは、「花子さん」のようになります。

このように書いてみると、兄弟姉妹のところが意外と複雑です(笑)

また、指導開始してから間もなく、こんなことがありました。

お母様と女子生徒が同じ部屋にいて、生徒さんを呼ぼうとして「○○さん!」と呼びかけました。

すると、お母様と生徒さんが同時に返事をしたことがあります。

ご父兄の場合は、「お父さん」「お母さん」と呼びかけています。

(次回に続きます)

生徒さんの呼び方について その3 2020/12/07

(前回の続きです)

ただ、生徒さんをどう呼ぶにせよ、彼らを呼び捨てにするのは、抵抗があります。

この点は指導者によって考えがいろいろです。

少なくてもわたしは彼らを呼び捨てにしたことはありません。

ちなみに家庭教師派遣会社では、ご家庭へ伺うとき、服装のことはしばしば言われます。

会社によって、背広あるいはそれに準じるようなものを着用しなさいとか、特に決まりはありませんとか、会社なりのルールがあります。

しかし、生徒さんをどう呼ぶかまでは言われた記憶がありません。

塾によっては、統一基準みたいなものを設けているところがあるかもしれませんが、そこまで詳しいことは分かりません。

また、わたしは彼らを総称していうとき、「生徒」ではなく、「生徒さん」と言っています。

これは、家庭教師派遣会社のスタッフの方が「生徒さん」という言い方をしていたので、自分もそういう呼び方をしています。

さすがに「生徒様」とは言いません。

いずれにしても、重要なのは、指導の際、生徒さんにそれなりの敬意をもって接することです。

そう考えて接していれば、生徒さん自身もそのように感じてくれるのではないかと考えています。

それは、単に指導に限らず、どのようなときにでも、人と接する場合は必要なことなのではないでしょうか?

二華中・青陵中入試倍率 前年比ダウンをどう見るか その1 2020/12/08

すでにツイッターにて触れたとおり、先般、二華中・青陵中入試の倍率が発表されました。

◎二華

(定員)105

(出願)405

(倍率)3.86

(昨年倍率)4.50

(出願者前年比)▲68人

◎青陵

(定員)140

(出願)257

(倍率)1.84

(昨年倍率)2.18

(出願者前年比)▲48人

ご覧の通り、両校とも志願者がやや減少しました。

それぞれ15%近く減少しています。

二華は例年にないほどの低倍率です。

また、青陵についても、二華ほどではないにしても2019年度に匹敵するほどの低倍率です。

今シーズンの二華・青陵入試は、「例年より特に二華が少ないようだ」という「風のうわさ」は、かねてより耳にはしていました。

それが現実のものとなったようです。

青陵に関しても、流れとしては二華と似ているといえます。

志願者が例年に比べて減少した理由は、コロナが影を落としているとわたしは考えています。

3か月に及んだコロナ休校により、学校のみならず塾の授業も例年通りとはいきませんでした。

そのため、受験を控えてしまった家庭が例年以上に出てしまったのかもしれません。

コロナ休校は、特定の誰かだけが経験したわけではありません。

条件はみな一緒です。

ただ、高校入試に比べると、二華・青陵入試は、受験者が年少であったり、またご父兄の負担も大きいため、コロナの影響を受けやすかったのかもしれません。

(次回に続きます)

二華中・青陵中入試倍率 前年比ダウンをどう見るか その2 2020/12/09

(前回の続きです)

今回、入試倍率が前年比ダウンとなったのを、わたしは次のように見ています。

まず、「入試が少し楽になった」という風には考えていません。

というのも、もともと3.86倍とか、1.84倍とかいう数字には、記念受験的な意味合いや腕試し的な受験生が相当含まれているだろうと考えられるからです。

このような受験生は、合格ラインからは遠いところにいます。

そういう受験生が多少減ったとしても、合格ラインが下がるとは考えにくいです。

合格ラインに達している受験生、あるいは合格ラインでせめぎあっている受験生は、どのような条件下でも受験します。

ですから、倍率が少し低くなっても、大勢には影響がないだろうというのが、わたしの見方です。

ただ、コロナで十分な塾での指導ができなかったため、全体としてレベルが前年より下回るということはあり得ます。

事実、「前年に比べて、今年の受験生の仕上がりはイマイチ」という声も受験界隈では語られているようです。

が、全体のレベルが下がってしまえば、結局のところ、それで競争が楽になることはありません。

この点、公立高校の入試倍率とは勝手の違う箇所です。

いずれにしても、受験生としては、受験日まで全力投球という点は前シーズンも今シーズンも変わりありません。

「動画で雨か嵐か」 〜「やる気ない生徒」をやる気にさせる方法はあるのか〜 2020/12/09

動画がきちんと表示されない場合はこちらから

高3生 大学受験生の仕上がり具合 その1 2020/12/10

大学受験生である高3生の生徒さんたちは、今から本格的な入試の季節に入ります。

すでに進路が決まった生徒さんもいますが、多くはこれからです。

人によっては2月終盤までの長丁場が続きます。

こうなってくると体力勝負です。

彼らの仕上がり具合を見ていると、いろんなことに気づきます。

今回のコラムでは、その中でも2点、取り上げてみることにいたします。

第1点目が、今さらながら「基礎の大切さ」です。

これは、大学受験生に限らず、高校受験生、中学受験生についても同様です。

この基礎がないと、どうにもこうにも積み上げれらません。

その中でも「ウワッ!」と思うのが、問題文の読み誤り、問題文の意図を理解できないということです。

問題文の正確な理解というのも、「基礎のうち」となります。

特に大学入試問題になると、中学・高校入試とは比べ物にならないくらい、問題文は複雑かつ長文化します。

まあ、入試問題は選抜試験、すなわち受験生をふるいにかけることが目的です。

そのため、必要以上にまどろっこしい書き方になるという側面はあります。

しかしながら、問題の意図を取り違えてしまうことになれば、それは致命傷になってしまいます。

事実、模範解答を見たり、わたしの解説の後、「そういう意味だったのか.....」などということはよくあります。

(次回に続きます)

高3生 大学受験生の仕上がり具合 その2 2020/12/11

(前回の続きです)

第2年目が、今期は「共通テスト元年」であるということです。

「共通テスト」については、理念だけで突っ走って、現場を見ない政治家が余計なことをしたせいで、非常にいびつなものになってしまいました。

現在の高3生は、コロナに加えて、散々な目にあってしまったことは否めません。

とはいえ、「共通テスト」は、何度か模試が行われ、これはこれで「やっておくべき型」が見えています。

今回、センター試験から「共通テスト」へ衣替え(実際は「整形手術の失敗」)にあたり、留意すべきは国語と数学です。

国語の変更の目玉は実用文の登場です。

模試の問題を見てみると、「エ? こういうのが国語の問題になっちゃうの?」というような題材が採用されています。

しっかりした国語力のある生徒さんは、何とか対応できているようです。

数学の問題も、センター試験に比べて読まなくてはならない問題の量が多くなっています。

生徒さんは「読むのが大変」と言います。

確かに国語・英語の長文とはまた違った緊張感があります。

二華・青陵中の入試問題のような感じです。

「途切れない集中力」が大切になって来るようです。

「共通テスト」まで、あと1か月ちょいです。

高3生の生徒さんは、健康に今まで以上に留意してもらいたいと思います。

「マジメにやってるのに成績が上がらない...」という生徒さんはどうすればいいのか その1 2020/12/12

ときどき新規のご家庭からのご相談で

「ウチの子はマジメにやってるようではあるんですが、なかなか成績が上向かなくて.....」

というのがあります。

そして、そのお言葉に続くのが、

「勉強の仕方が悪いのでしょうか?」

というのが、ほとんどのケースです。

ここでご父兄がどうお考えかといえば、簡単に申し上げると、

「マジメにやっているのに成果が出ないのは、『勉強の仕方が悪い』のかも」

です。

そこで今回のコラムでは、

「マジメにやっているのに成果が出ないのは、『勉強の仕方が悪い』だけなのか?」

という点に関して書くことにいたします。

ご父兄が「ウチの子はマジメにやっているようだ」とおっしゃる場合、わたしの目から見てもマジメな生徒さんです。

わたしとしても、こういうマジメに頑張っている生徒さんは、何とか成果が出るようにしたいと心から思います。

しかし、そうなっていないというところにご父兄・生徒さん本人の悩みがあります。

こうしたご父兄からの疑問に対して、結論だけを手短に申し上げますと、「マジメにやっているのに成果が出ない場合、『勉強の仕方が悪い』ケースは意外なほど少ない」です。

では、何に原因があるのか.....これを次回以降に述べます。

(次回に続きます)

「マジメにやってるのに成績が上がらない...」という生徒さんはどうすればいいのか その2 2020/12/13

(前回の続きです)

まず「マジメにやっているのに成績が上がらない」という理由の多くは、すでに現在の成績がその生徒さんの持っている力の限界であることです。

能力以上に成績は上がりません。

当たり前といえば、当たり前です。

マジメな生徒さんは、マジメであるがゆえ、決してサボっているということはありません。

それゆえ、その時点の成績が手一杯ということがしばしばです。

特に公立の小中学校で平均が取れておらず、「マジメにやっている」という場合、得てして「現状が手一杯」ということがあります。

そうした場合、できることは「今より下がらないようにすること」です。

わたしも実際に指導をして、

「今、この段階で、何度も教えてやらせてみて、この問題をいまだにこういうやり方で間違っているとすれば、この辺りで打ち止めかなあ」

などと感じたりすることが少なからずあります。

もちろん、試験によっては多少よくなったりすることはあります。

ただ、結果には揺り戻しもあったりして、生徒さんもご父兄も、そしてわたしも苦しむことがあります。

成績が上向くためには、「相応の下地と努力」が必要です。

努力だけでは十分とは言えません。

非常に残念ではあるのですが.....

(次回に続きます)

「マジメにやってるのに成績が上がらない...」という生徒さんはどうすればいいのか その3 2020/12/14

(前回の続きです)

また、「マジメにやっているのに成績が上がらない」ケースとしては、「試験問題の解き方が悪い」というのがあります。

ご父兄は、しばしば「ウチの子は、マジメにやっているのに成績が上がらないのは、勉強の仕方が悪いのかも」とお嘆きになります。

確かに「勉強の仕方が悪い」のかもしれません。

しかし、わたしが指導していると、「勉強の仕方の悪さ」より「試験問題の解き方の悪さ」のほうが、よほど根深く、そして罪深いです。

「試験問題の解き方の悪さ」というのは、本人も、そして受験指導に当たる指導者も、なかなか気づきにくい部分です。

一例を挙げると、数学で信じられないほどアクロバティックな解き方をして、ポコポコ失点している「マジメにやっているウチの子」は、信じられないほどたくさんいます。

これは勉強の苦手な生徒さんは当然として、トップ層にも少なからずいます。

こういうものは、個別に指導を受けないと、なかなか改善しづらい部分です。

そして、指摘を受けて、生徒さん自身がそれを積極的に改善していこうと思わない限り、直りません。

さらに言えば、いくら指導をしても、生徒さん自身にその指導を受け入れるだけの能力がないと、よくなっていきません。

わたしとしても、マジメな生徒さんの力になりたいのはやまやまですが、なかなかそうは問屋が卸してくれない事情は上記のようなものです。

高校受験 志望校の変更はあり得るのか? その1 2020/12/15

中3生は志望校を決定し、それぞれが受験体制に入っています。

公立メインで行く生徒さんたちは、来春1月20日に実施される出願希望調査の動向を見守ることになります。

出願希望調査というのは、本出願をする前に行われる「出願の練習」みたいなものです。

前々シーズンまで、この調査は、「予備登録」と呼ばれてきました。

そして、この「予備登録」は11月の初旬・1月の計2回行われていました。

公立高校入試が前期・後期の2回行われていたからです。

前シーズンからは、1月に行う1回だけになっています。

この出願希望調査の後、志望校の変更があるのかといえば、ほとんどの場合、「変更なしにそのまま」です。

前々シーズンまでですと、11月に行う予備登録の後、公立受験を断念し、私立専願にしたという生徒さんは数名いました。

だいたいみやぎ模試の偏差値にして40〜45付近の生徒さんにそういうケースが多かったように記憶しています。

それ以外ですと、当初の公立から別の公立へというケースは経験したことがありません。

わたしの場合、塾などに比べると生徒さんの数はずっと少ないです。

「当初の公立」→「別の公立」というケースがなかったのには、そういう事情もあると思われます。

(次回に続きます)

高校受験 志望校の変更はあり得るのか? その2 2020/12/16

(前回の続きです)

1月の出願希望調査(あるいは予備登録)の段階で「当初の公立」→「別の公立」にしなかったという生徒さんの中には、合格が厳しい生徒さんもいました。

「合格が厳しい」というのは、模試等で合格ラインに達していないケースです。

そういう生徒さんは、当初予想されたように、残念な結果に終わっていました。

受験生たる生徒さんも、またご父兄も、一度こうと決めたことを土壇場になって変更するというのは、かなり抵抗があるようです。

わたしも心情として十分に理解できます。

それゆえ、厳しい結果が予想される生徒さん・ご父兄には、その旨を事前に伝えるようにしています。

また、節目節目で当初の第一志望の公立高校に変更がないかを確認しています。

「もし公立高校狙いなら、ランクを落として、こちらがいいかもしれません」というアドバイスはします。

これは、「志望校を変えるべき」と申し上げているべきではありません。

わたしが伝えたいのは、仮に残念な結果になっても、それを受け止める覚悟があるのかということです。

それを受けて、生徒さん・ご父兄がどのようにするかは、「それぞれの政治判断」になります。

そうなったときは、私立高校選びをより慎重にすべきなのは申し上げるまでもありません。

その「政治判断」を受けて、わたしとしては、その時点でできることを大胆かつ細心に行っていくだけです。

「動画で雨か嵐か」 〜中3生トップクラス向け 冬期講習の上手な受け方〜 2020/12/16

動画がきちんと表示されない場合はこちらから

小6以下の子息をお持ちのご父兄限定 〜英語の難化で我が子はどうなる?〜 その1 2020/12/17

先日、学習塾用の使用教材の内覧会に行ってきました。

その内覧会では、来年4月から使用される予定の小中学生向け教材を、出版社ごとに閲覧することができました。

会場では、顔見知りのご同業の方々や出版社の営業担当の方々と話をしました。

その内覧会の中で、関係者の最大の関心事は、「来年4月からの中学英語はどうなるのか」ということでした。

来年4月から、中学校では教科書が新しくなります。

そして、特に英語は、単語数・文法事項が大幅に増えます。

これは、今、小5・6年生で英語が「正式教科」として教えられるようになったことと連動しています。

この件については、「小6以下の子供を持つご父兄限定 昔よりこんなに増える英単語の数! その1」でも書きました。

手短に申し上げますと、中3の段階で扱う単語の数が次のようになります。

ご父兄の時代: 900〜1000語

小6以下の生徒: 2,200−2,500語

確かに、学校で習う英語の期間は、ご父兄の時代が3年で、小6以下の生徒は5年です。

年数だけは長くなっています。

しかし、義務教育が終わる15歳という段階で、今の中3生の2倍近くの英単語を記憶することが求められているのです。

これは当然のことながら、中学入試、高校入試の負担増に直結します。

事実、再来年からは二華中・青陵中の入試では英語の出題が追加されます。

(次回に続きます)

小6以下の子息をお持ちのご父兄限定 〜英語の難化で我が子はどうなる?〜 その2 2020/12/18

(前回の続きです)

前回のコラムで述べたようなことは、あと4か月ほどで実施されます。

ちなみに今の小学校では、英語専門の講師が教えたり、英語の得意な別のクラスの先生が、他のクラスも教えていたりということが行われているようです。

そして、3年後には「カリキュラム改定元年」の生徒さんたちが、高校入試を迎えます。

この現状をどう見るかというと、小6以下の生徒さんにとって、負担が大きくなってしまうことは言うまでもありません。

しかし、中学における負担増は、長い目で見ると、必ずしも悪いことばかりではないというのが、わたしの考えです。

特に一・二・三といったナンバースクール、向山・南・館山といった準ナンバーを目指す生徒さんにとっては、高校における負担が軽減する可能性が出てきます。

これらの高校に進学すると、中学と高校とで求められるレベルが非常に大きいです。

それは英語・数学で特に顕著です。

現状を考えると、大学入試の英語のレベルが今以上に上がる動きは見られません。

そうなると、これまでの「高1ギャップ」は、英語に限れば、今より少しなだらかになるのではないでしょうか。

大学入試というゴールが同じ地点であれば、中学のときに多少は坂がきつくなっても、高校での坂が緩やかになれば、一概に悪いことばかりではなさそうです。

(次回に続きます)

小6以下の子息をお持ちのご父兄限定 〜英語の難化で我が子はどうなる?〜 その3 2020/12/19

(前回の続きです)

一方で、長期的に見ても負担の大きくなるのは、前回述べたナンバー・準ナンバークラスでない生徒さんです。

負担は英語が苦手なほど大きくなります。

そして一番負担の大きくなりそうなのは、偏差値的には45〜40辺りです。

この偏差値45〜40辺りというのは、だいたい100人中70〜85番目にいる生徒さんです。

また、85番目より下になると、今とほとんど変わらないと考えられます。

85番目より下という生徒さんの場合、そもそも「英語がほぼできない」「英単語をほとんど覚えていない」という感じです。

よって、記憶すべき単語が1000語から2000語になったところで、「英語がほぼできない」という現状に変化はないでしょう。

そうした理由から、彼らの負担としては、今と大きく変わることはないと考えています。

中学における英語のカリキュラム改定は、「できる人をよりできるようにする」「できない人は早々に切っていく」という制度です。

英語に関しては、中1の10月あたりでトップ層と下位層にはすでに埋めがたい差ができています。

今回の改定で、ひとりひとりの差は、今まで以上にハッキリと差がつくようになります。

特にトップ層を狙う子息をお持ちのご父兄は、今まで以上に「早めのスタート」が必要になってきます。

家庭教師がヘコんでしまう親の意識 その1 2020/12/20

先般、あるご同業の方のツイッターを見ていたら、次のようなツイートがありました。

.....受験生でありながら、代替日なしでクリスマスだ、正月だと休む親はすごすぎる。

.....価値観の違いとはいえ、楽にいきたいから系列と言われるとさすがに言葉が出ない。

これは身に染みてよく分かります。

わたしの場合、独立開業して以来、おかげさまで理解のあるご父兄に恵まれています。

そのようなわけで、上で述べたようなご家庭は記憶にありません。

ただ、家庭教師派遣会社にいたころは、こういうご家庭が数軒ありました。

家庭教師の指導というのは、ご家庭からの依頼があって、初めて成り立ちます。

したがって、「この日はお休みにして下さい」と言われれば、講師のほうでは指導ができません。

この点で集団塾などとは違います。

集団塾であれば、少なくても受験生に関しては、正月三が日くらいはサラッと休むかもしれません。

が、クリスマスでも、冬休みでも、問答無用に授業はあります。

というより、そういう時期こそが「受験生の書き入れ時」です。

そういう塾とは指導形態こそ違え、家庭教師もクリスマスや冬休みは「受験生の書き入れ時」という程度の常識は持ち合わせています。

(次回に続きます)

家庭教師がヘコんでしまう親の意識 その2 2020/12/21

(前回の続きです)

ですから、仮に受験生のご家庭から

「今度の指導日はクリスマスなので、お休みにしてください。

次の指導は冬休み明けでお願いします」

という風に言われてしまうと、家庭教師としては相当にヘコみます。

そして、やる気もうせてしまいます。

もちろん、家庭教師側としては、ご家庭から「この日はお休みにして下さい」と言われれば、そのようにしなくてはならないのは、よく理解しています。

しかし、こういう時期に振り替えなしで休むというのは、言ってみれば、試験前日に勉強もせず、マンガやユーチューブを見たりして過ごすのと同じであると、講師側は受け止めます。

その勢いで「きちんと指導をしよう」とか「この子の成績を上げよう」という気持ちがかなり薄れていってしまいます。

後に残るのは、無情観、むなしさです。

「結局のところ、自分が一生懸命にやっていても、受ける側のご父兄には、この程度にしか思われてないんだ.....」

という感情です。

こういうケースにあっても、講師のほうとしては、自分の感情を抑えて、しっかり仕事はしなくてはならないと考えはします。

対価を得ている以上、それは当然です。

とはいうものの、人間、理屈や正論だけでは動きません。

(次回に続きます)

家庭教師がヘコんでしまう親の意識 その3 2020/12/22

(前回の続きです)

前回までに述べた内容については、次のような反応があるかもしれません。

.....家庭教師の指導は、集団塾と違って、いつでも家庭の都合に合わせてもらえるからいいんだ。

.....だから、受験生がいつ休もうが、それは親が決めることだ。

.....受験生がいつ休もうが、それに関係なくきちんと教えるのが、家庭教師の仕事だ。

.....教える側が「やる気をなくす」なんて、もってのほかだ。

これは正論と言えます。

一点もケチをつけることのできない、「禿げ上がるほどの正論」です。

もちろん、この点は講師側も十分に理解はしています。

ただ、家庭教師というものは、受験生が代替日なしでクリスマスや冬休みに休むと、得てしてやる気がダダ下がってしまう傾向にあります。

わたしがお伝えしたいのは、それだけです。

家庭教師がそういう人種だとご父兄が理解なされば、今後の指導のことを考えると、ご父兄としては、また違った対応の仕方が出てくるかもしれません。

「ご父兄=講師がするサービスに対して対価を支払う」「講師=ご父兄の求めるサービスを行う」という図式は確固としてあります。

しかしながら、ご父兄にとっては、講師側の考えもある程度知っておかないと、長い目で見て損をすることになってしまいます。

あれこれ言っても、最後は「人間vs人間」「感情vs感情」となるものですから。

12月23日現在の指導枠空き状況について 〜年明けから平日1コマ空きが出る予定です〜 2020/12/23

本日現在の指導枠空き状況は以下の通りです。

お問い合わせをくださる方は、以下をご参照ください。

☆お問い合わせに当たって、合格実績を参考にしたいご父兄へ

当方の合格実績のページをご参照ください。

<空き状況>

☆平日

年明けから平日夕方に1コマ空きが出る予定です。

特に小5・中2・高2の生徒さんの指導依頼を承ります。

☆土曜・日曜

お住まいの場所によって、お引き受けできる場合がございます。

詳しくはお問い合わせください。

現在、当方は原則として対面指導をおこなっておりますが、「オンライン指導でもOK」というご家庭があれば、お問い合わせください。

年明け以降は、平日夕方に1コマ、空きが出る予定です。

この時期ですと、小5・中2・高2の生徒さんの依頼が多くなっています。

興味のある方は、早めにお問い合わせください。

土曜・日曜・祝日や学校のお休みの短期指導も、そのときの状況次第で入ることが可能となる場合があります。

ご希望の方はこちらもお問い合わせください。

指導に当たって、当方は、特に次のような生徒さんの力になれます。

1.大学受験、赤点対策を希望する高校生

2.二華・青陵・附属など中学受験を予定する小学生

☆特に俊英四谷や栄光ゼミナールのサポートをご希望のご家庭

3.通塾しても、成績がなかなか上がらない中学生

☆特に仙台一高・二高といったナンバースクール、高専受験の際の塾サポートをご希望のご家庭

☆学習障害やADHDなどの発達障害を持つ生徒さんも対応可能です!

☆無料体験指導について

60分の指導を「体験指導」として無料といたします。

ただし、契約時において指導期間が3か月に満たない契約をご希望の場合、無料体験指導は対象外とします。

「体験指導」は、契約をする際に「菊池の指導がどういうものか」を体験するという目的で行っています。

「体験指導」のみを目的としたお問い合わせは、菊池への指導依頼を真剣にお考えのご家庭にご迷惑となります。

「無料体験指導」の実施のみを目的としていると思われる場合は、実施をお断りしております。

指導をお引き受けするに当たりましては、「生徒さんが、菊池の指導を受ける意思があること」のみが要件です。

「うちの子供は、全くやる気がありません。何とかやる気の出るようにして下さい」というご依頼は、申し訳ございませんが、お引き受けできません。

塾と併用した場合の「その後の結果」については、弊サイトのコラムに詳細がございます。

なお、現在、他所と菊池の指導をいずれにするか迷っておいでの方は、他所を優先させてください。

上記を参考にお問い合わせをご検討ください。

引き続きよろしくお願いいたします。

「動画で雨か嵐か」 〜ウルスラ・東北学院高校 過去問の注意点〜 2020/12/23

動画がきちんと表示されない場合はこちらから

11・12月実施 試験の結果 2020/12/24

本日現在で判明している各種試験の結果は次の通りです。

主要なものは以下の通りです。

<中学生>

◎中間試験

中3 429点 校内順位2位

中3 475点 校内順位10位

中2 474点 校内順位1位

中1 480点 校内順位1位

◎実力試験

(11月)

中3 401点 校内順位14位

◎みやぎ模試

(11月)

中3 422点 偏差値66

中3 383点 偏差値62

中3 443点 偏差値68

中3 357点 偏差値57

(12月)

中3 431点 偏差値69

中3 352点 偏差値60

◎進学プラザ 実力判定テスト

(11月)

中3 400点 偏差値65

中3生のみやぎ模試は、12月平均が257点です。

11月平均が272点でした。

その中で、理科の計算問題が意外なほどできていなかったようでした。

例えば、今回の理科で最もできていなかった化学の問題は、「これ、正解率が9%しかないの???」というような問題でした。

受験生全体としてできていなかったのですから、「難しい問題だった」ということになるのかもしれません。

が、特にトップ層にはこの手の問題をしっかり得点してほしかったと思います。

もうすぐ冬休み・冬期講習が始まります。

今年の冬休みは例年以上に短いです。

休み明けの模擬試験・実力試験についても、しっかり目配りしていきます。

涙の数だけ強くなれる! 〜模試の成績に悔し涙が出る生徒さんへ〜 その1 2020/12/25

中3生の模試の結果が返ってきています。

この時期の模試の結果というのは、生徒さんも、ご父兄も、そしてわたしもナーバスになることが多いです。

そして、模試が返ってくると、ときどき生徒さんのご父兄から聞く話があります。

それは、模試の結果が思うようにいかなかったりして、生徒さんたちが泣いてしまっていたというものです。

今年は例年以上にそういう生徒さんが多いように感じます。

そういう我が子の姿をご父兄が目にすると、「どうしたらいいのか、分からない」と戸惑ってしまわれるようです。

それと同時に、模試の結果に涙する我が子をいとおしむ気持ちも同時ににじみ出てくるようです。

わたしが生徒さんのそういう状況を聞いてどう感じるのか.....

まずもって、頭を抱えたくなります。

そして、試験の偏差値、順位、内容を見ていくと、生徒さんが泣きたくなる気持ちは大いに理解するようになります。

生徒さんやご父兄の前では、努めて冷静を装っています。

が、わたしも泣きたくなるような気持ち半分、頭を抱えたくなる気持ち半分で、結果を分析しています。

平均点、偏差値、生徒さんがどこで間違ったか、日ごろ注意しているところはきちんとやりきれているか、等々をチェックします。

だいたい、こういうときの生徒さんは、「どうしたらいいのか分からない」という表情をしています。

(次回に続きます)

涙の数だけ強くなれる! 〜模試の成績に悔し涙が出る生徒さんへ〜 その2 2020/12/26

(前回の続きです)

こういうとき、生徒さんはどうすべきなのか。

わたしの考えは次の通りです。

まず、我慢をせず、大いに涙を流してほしいのです。

悔しくて出る涙.....

ふがいなくて出る涙.....

そして、涙が収まったところで、この悔しさ、ふがいない自分を骨の髄まで染み渡らせてください。

涙が出るほどに悔しかったり、ふがいなく感じたりした原因は、必ずあるはずです。

それを正確に分析してください。

さらにその原因を心に刻み、次の試験ではやるべきこと、やってはならないことを確実に実行してください。

そうすれば、悔しい結果・ふがいない結果は入試に必ずや生かせます。

というのも、思わしくない結果に終わったのは、意外なほど単純な理由である場合が多いからです。

その理由とは、日頃から指導に当たる先生方が繰り返し言ったり、指摘したりしていることをきちんと実行しなかったというのが、大半です。

きちんと書いて考えない、面倒がってプロセスをすっ飛ばす、等々。

わたしが普段から指導していることを確実に実行していれば、涙を流さずに済んだのではないかと思われるケースがこれまで相当数ありました。

振るわなかった原因を分析した結果、こういう感じでは、指導に当たるわたしのほうが泣きたくなるというのも、生徒さんやご父兄には分かっていただけるのではないでしょうか?

(次回に続きます)

涙の数だけ強くなれる! 〜模試の成績に悔し涙が出る生徒さんへ〜 その3 2020/12/27

(前回の続きです)

ただ、ホンネを言えば、模試の結果を見て、涙する生徒さんは立派です。

自分の成績にしっかりした考えを持っているわけですから。

家庭教師という指導形態をとっていると、ノホホンとして、こちらがいろいろやっても糠に釘という状態の生徒さんたちを非常に多く目にします。

こういう生徒さんの指導というのは、こちらのほうが泣きたくなってしまいそうです。

そういう生徒さんたちは、たとえ手ひどく失敗しても、それを次に生かそうなどとは決して考えません。

そんなこともあってか、「まあ、泣くだけ偉いよな」と思ってしまったりするわけです。

今年、模試の結果で涙を流した生徒さんは、みな、しっかり努力しています。

やるべきことをやらずに結果だけを見て落ち込んでいる生徒さんとは違います。

ですから、涙の数だけ強くなれるよう、涙を流すほど悔しがった経験を心に刻み続けてほしいと思います。

そういう風に、しっかり心に刻み付けないと、人間というのはすぐに忘れてしまいます。

同じ間違いをしてしまったのでは、せっかく流した涙の価値がなくなってしまいます。

そうしてしまっては進歩がありません。

ドブに落ちても 根のある奴は

いつしか 蓮(はちす)の花と咲く.....

「男はつらいよ」で渥美清さんが歌っているとおりです。

仙台二高志願者にしてこの程度(ため息)〜数学の怖さ〜 その1 2020/12/28

先般、ちょっとビックリし、ため息の出てしまったことがあります。

それは、模試の結果についてです。

その模試は、某大手進学塾がナンバースクール志願者へ向けて主催したものです。

それは、みやぎ模試よりやや難易度は高めです。

さすがはナンバースクール志願者のみに焦点を当てているだけあります。

わたしが述べようとしているのは、11月に行われた数学の最初の計算問題についてです。

それは中1で習うものでした。

確かにみやぎ模試のものよりは、少し複雑でした。

が、教科書にも載っているようなものです。

その計算問題は、そのデータによれば、二高志願者の正答率が91%でした。

91%といえば、高い気はします。

が、逆に言えば、1割近くの二高志願者は間違ってしまったということです。

わたしの関心は、91%という正答率より、「誤答率9%」のほうに向かいました。

この問題は、二高志願者であれば、まず間違うことは考えられません。

それほど基本的な問題です。

もちろん、この模試は希望すればだれでも受験できます。

とはいえ、11月という時期に、一応「二高志望」ということで模試を受けている中3生が、シャレや冗談で受けているとも思えません。

「こういう問題を、二高志願者にして、1割近くは間違ってしまうのか.....」と、驚くことしきりでした。

(次回に続きます)

仙台二高志願者にしてこの程度(ため息)〜数学の怖さ〜 その2 2020/12/29

(前回の続きです)

もちろん、彼らも落ち着いて解けば、解けないことはないはずです。

これでは、普段、どんなに数学の難問に取り組んでも、せっかくの努力がパーです。

まあ、プロ野球選手の珍プレーを特集した番組を見ていても、信じられないようなエラーをしています。

今回のコラムでわたしがいいたいのは、二高志願者にして、気を抜いていれば、あり得ないポカをやってしまうということです。

特に数学はそうです。

となれば、ほかの受験生については、大ポカに関して、言うまでもないでしょう。

それでも今回話題にした問題は、最初の計算問題だったから痛手が少なかったのです。

関数や図形の問題で、最初に出た結果が間違ってしまうと、後はすべてハズレとなってしまうことはよくあります。

最初に出た結果を使って、第2問目以降を解くことがあるからです。

二高志願者にしてみれば、まさか数学の最初の計算問題で間違ってしまうとは、夢にも思っていなかったに違いありません。

しかし、現実として、約1割の受験者が「基本中の基本」を落としています。

彼らに必要なことは、「易しい問題に対する謙虚な姿勢」なのではないでしょうか。

彼らが「冷静に、そして確実に解いていかねばならない」という考えで臨んでいれば、十分にミスは防げたでしょう。

難問に立ち向かうばかりが勉強ではないことを、彼らには自覚してほしいと感じたのでした。

「お正月前14時間学習会」レポート&今年1年ありがとうございました 2020/12/30

26日、および29日の2日間にわたって、「限定6名まで! お正月前14時間学習会」を開催しました。

参加人数の内訳は以下の通りでした。

中1 1名 中2 1名 中3 4名

会場の都合で、今回は26日・29日と「飛び石開催」となりました。

冬休み期間が例年より短いこともあり、どのくらいの人数が集まるのか、不安定要素はありました。が、おかげさまで通常の学習会と同じように開催できました。

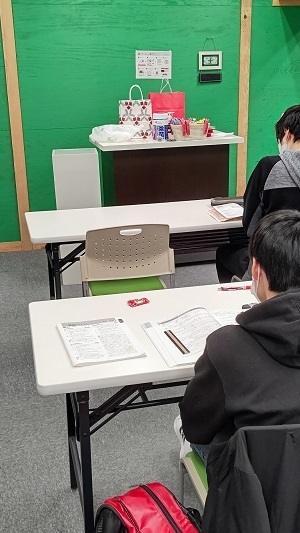

会場の様子・学習の様子は↓に示すような感じです。

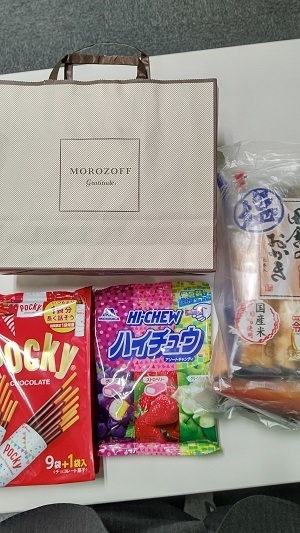

ご父兄から差し入れも頂戴いたしました!

学習にいそしんでいる生徒さんの様子です。

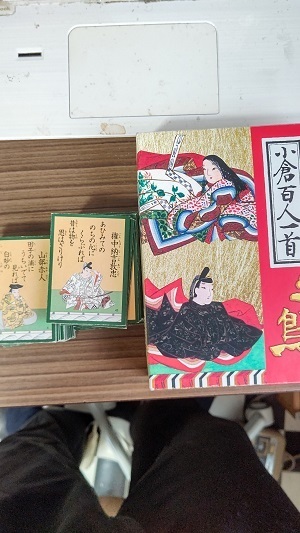

休憩時間には、恒例となったゲーム大会をしました。

今回は、「坊主めくり」です。

現在はご承知の通り、コロナが猛威を振るっています。

そうした中で、いつものように「学習会」を開催できました。

また今回は、申し込みを締め切った後にも、申し込みが2件ありました。

ありがたいことです。参加した生徒さんもしっかり集中できていました。

弊コラムも、年内中の配信は今回が最後です。

1月3日から再開の予定です。

動画の配信は1月6日が「新年初日」です。

今年1年、多くの方々に支えていただきました。

心より厚く御礼申し上げます。

皆様、どうぞよいお年をお迎えください。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日