〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

偏差値55以上の高校を目指す中学生 英語の単語をナメるべからず その1 2023/10/01

中学の英語の教科書は、おととし2021年から、大幅にボリュームアップしています。

この件については、当コラムでもたびたび取り上げてまいりました。

今回、話題にしたいのは、中学生の英単語のことです。

「偏差値55」とは、泉高校・宮城野高校より上位の公立高校、ということになります。

さて、中学の教科書に出てくる文章量は、2年前から一気に増えました。

それにプラスして単語もです。

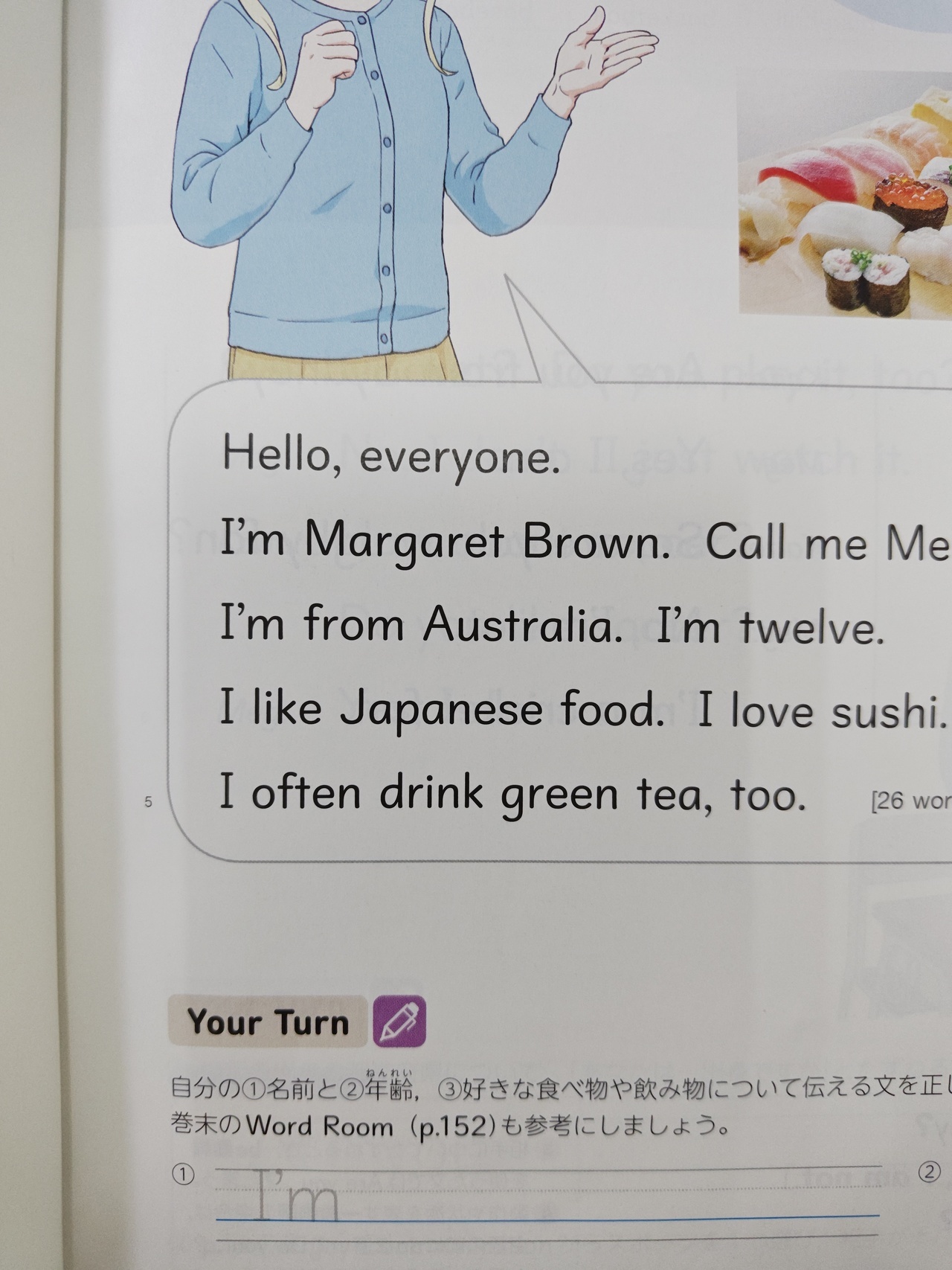

例えば、中1の英語の教科書で、最初のレッスンがこんな感じです。

確かに彼らは、小3から英語の授業が始まっています。

小5からは、「正式科目」ということで、テストもあります。

しかしながら、中1生のこの教科書は、

「量・単語数とも、随分とやり過ぎではないか」

と思ってしまいます。

ただ、定期試験・模試・入試などの問題を見ると、出題される単語あは、そこまでベラボーに増えている感じではありません。

一応、「だいたい、この辺まで」というシバリのようなものはあるように見えます。

それは、野放図に単語を増やしてしまうと、極端にテストが難しくなってしまうからです。

もちろん、以前より使われる単語の数は増えてはいます。

しかし、テストでの「増え方」は、やや緩やかです。

(次回に続きます)

偏差値55以上の高校を目指す中学生 英語の単語をナメるべからず その2 2023/10/02

(前回の続きです)

前回のコラムで、テストで問われたり、出題される英単語は、教科書で実際に扱う数に比べて、緩やかだと述べました。

「ああ、そうなのか!

じゃあ、試験に出るものはそんなに多いものではないんだ!

よかった(ホッ)」

このように考えないでいただきたいのです。

偏差値55以上の高校を目指すならば。

その偏差値に届かない生徒さんなら、高校に行っても、そこまで高度なことは求められません。

しかし、偏差値55以上の高校は違います。

出てきた単語は、全部しっかり記憶しておく必要があります。

書けないにしても、読めて意味が分かるようにはしていただきたいのです。

いずれ、高校に行けば、これらの単語がバシバシ出てきます。

このレベルの生徒さんなら、やれるはずです。

それから、例えば、東京書籍の教科書Let's readに出てくる英単語もガッチリ覚えておくべきです。

これには、単語に和訳がついています。

学校の授業でも、あまり深くはやらないようです。

しかし、

「単語の意味が書いてある=中学生は覚えなくてもOK」

という意味ではありません。

高校で覚える英単語の負担をできるだけ今のうちに軽くしておくと、後で楽です。

とにかく英単語は貪欲に覚えていく必要があります。

いくら生徒さんに説明しても成績は上がりません その1 2023/10/03

わたしが教室での指導の際、心がけていることに

「くどくど説明しすぎない」

「生徒さんに説明しただけで満足しない」

というのがあります。

学校の授業では、小テストがあったり、演習の時間があったりします。

これは、生徒さんのほうで自ら動かなくてはならない場面です。

しかし、授業中は、先生の説明を聞く等、「受け身の時間」が非常に多いです。

学校の先生の授業を聞いただけで、勉強している内容が分かるなら、世の中にはこんなにたくさん学習塾というものはないはずです。

なにしろ、生徒さんたちは、学校の授業で、日がな一日、先生の説明を聞いているわけですから。

で、生徒さんの成績はどうかというと、上から下までキレイにバラけています。

ここから分かるのは、教える側がいくら生徒さんに説明を尽くしたところで、必ずしも成績が上向いていくわけではないということです。

先生が精魂込めて、「できるだけ分かりやすく」と説明を尽くす...

生徒さんも先生の話を懸命に聞く...

お互いに一種の精神的な満足感は得られます。

が、授業で学んだことが定着するには、それだけでは足りていません。

そこには、演習、つまり実際に試験に出るような形で問題を解いてみることが必要となります。

(次回に続きます)

いくら生徒さんに説明しても成績は上がりません その2 2023/10/04

(前回の続きです)

わたしの経験から申し上げると、そもそも生徒さんというのは、教える側の話をしっかり聞いているわけではありません。

トップクラスの生徒さんもそうです。

さすがに、それほど複雑でないことなら、1回言えば、彼らは確実に理解します。

しかし、試験のカギになるようなこと、つまり、ちょっと込み入ったことは、彼らのレベルにして、何度か説明をしておかなくてはなりません。

となると、成績が彼らほどでない生徒さんは、試験で扱うようなこととなれば、繰り返し・繰り返し説明する必要があります。

そうなると、学んだことが定着するには、かなり非効率です。

いくら生徒さんに詳しく、丁寧な説明しても、それだけで成績は上がりません

説明は必要最低限にして、問題演習をガッチリ組み込んだほうが、よほど指導内容は定着します。

自分の頭で考えて、問題演習をやると、理解の足りなかった部分が見えてくるからです。

そうした理由で、我が特訓塾は、演習を重視しています。

そして、演習をした後は、間違った個所、足りない箇所を徹底的に見直してもらいます。

ですから、当塾の指導は、生徒さんがいつもしっかり頭を働かせています。

ボーッとしている暇はありません。

みやぎ模試偏差値と判定 学年ごとの精度 その1 2023/10/05

暦はすでに10月に入っています。

季節は秋です。

中3生にとっては、「入試の季節」が本格化するシーズンです。

そして中1生・中2生の中には、模試を何度か受けている生徒さんも多いはずです。

さて、わたしがみやぎ模試の偏差値、そしてB60%とか、C50%という判定を見ていて感じることがあります。

それは、

「中1や中2の時点だと、判定が中3時に比べて、少し辛めに出る」

ということです。

わたしの胸算用では、

「この生徒さんの学力なら、模試の偏差値はこのくらいで、志望校の判定はこのくらい」

というようなものがあります。

ところが、この偏差値・判定が中1の生徒さんには、わたしが考えているより、少し低めに判定の出ることがときどきあるのです。

言ってみれば、「ちょい辛判定」という感じです。

そして、学年が進んでいくと、

「まあこの生徒さんなら、このくらいでしょう」

という肌感覚とまずまずピッタリしてきます。

もちろん、全員が全員、そういうわけではありません。

しかしながら、このように

「この生徒さん、この成績で、この判定なのか...

もうちょっと偏差値や判定、高い気がするんだけれど...」

と感じるのが、中1生に多いのです。

(次回に続きます)

みやぎ模試偏差値と判定 学年ごとの精度 その2 2023/10/06

(前回の続きです)

前回のコラムで述べたような「偏差値・判定の肌感覚」に違いがあるのは、中1と中3の受験生の数・受験生の層です。

例えば、中1のみやぎ模試は、8月に行われたものですと、受験者が1,000人ちょいです。

一方、中3の12月、1月あたりですと、1万人弱の受験生が模試を受けます。

中1のころから、みやぎ模試を受けている生徒さんというのは、その時点で塾通いをしているということです。

そして、学年が進むにつれて、模試の受験者は多くなっていきます。

塾通いをする生徒さんが、学年が進むと増えるからです。

模試の受験者が多くなるというのは、学習苦手層の生徒さんも増えるということです。

中1と中3の模試受験者を比べると、意識の高いご家庭の生徒さんは、中1のほうが多くなるでしょう。

少なくとも、中3に比べて多くなるだろうというのは、なんとなく予想できます。

「意識が高い=学力高めになる傾向がある」という理解です。

言い換えると、中3の模試受験生に比べて、中1のほうは、「より優秀・学力が高め」ということです。

そのように考えると、

「中3生に比べて、中1生のほうの偏差値・判定はちょっと辛め」

という理由が説明できます。

(次回に続きます)

みやぎ模試偏差値と判定 学年ごとの精度 その3 2023/10/07

(前回の続きです)

「中3生に比べて、中1生のほうの偏差値・判定はちょっと辛め」という点については、極端な例ですが、こんなことがありました。

わたしの生徒さんが、中1のとき、みやぎ模試で500点満点を取ったことがあります。

ちょっとやそっとのことで、見ることができる数字ではありません。

で、そのとき、その生徒さんの5教科総合の偏差値が70でした。

普通に考えれば、二高でS判定が出てもおかしくないスコアです。

何しろ、全教科満点ですから。

しかし、二高の判定はB70でした。

わたしは少なくても、A判定は来るだろうと、予想していたのですが...

これは、二高のB60%の偏差値が68と69、B70%の偏差値が70と71になっているためです。

偏差値というのは、受験者のテスト結果によって、文字通り、機械的に計算されます。

ですから、例えば、一高や二高のような高校での校内実力テストでも、学習苦手系の生徒さんが多く集う学校のテストでも、「偏差値50」という数字はあります。

しかし、同じ「偏差値50」でも、どちらがより学力的に高いかは、論を待ちません。

みやぎ模試の偏差値・判定を見るときには、以上述べたようなことを頭の隅にでも入れておいていただくと、より正確な判断ができるように思います。

社会科のグラフ問題 ~なぜできない?~ その1 2023/10/08

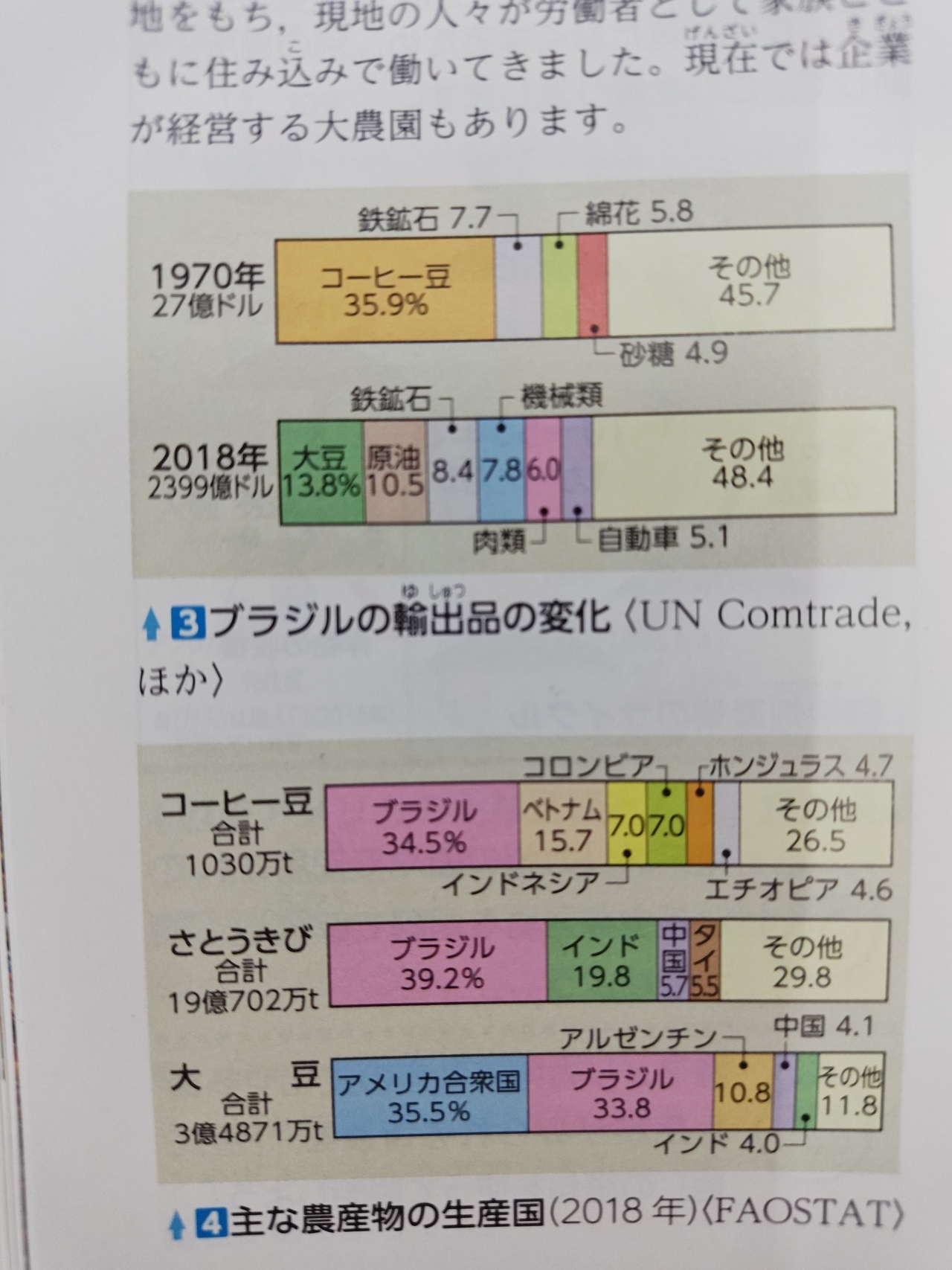

今回のコラムでは、社会科の問題、その中でもグラフ問題について取り上げてみます。

社会科と図表・グラフとは切っても切れない関係です。

教科書にも、↓のようなグラフがたくさんあります。

こういうグラフの問題は、必ずと言っていいほど出題されます。

なぜかというと、グラフに接する機会が多いからでしょう。

社会科の授業としてよく使うことはもちろんです。

それ以外でも、目にします。

テレビの報道番組などでも、グラフは使われます。

生徒さんにとっても、なじみ深いはずです。

ところが、このグラフの読み取り問題は、わたしが考えるより正答率が随分と低いのです。

この点については、以前にも当欄で触れたことがあります。

グラフの読めない生徒さんたち 〜意外と難しいその理由とは?〜 その1

グラフの読めない生徒さんたち 〜意外と難しいその理由とは?〜 その2

実のところ、「グラフの読み取りができない」というのは、社会科に限りません。

理科などでも同じ現象が起きています。

国語・英語でもそうです。

こういうグラフというのは、当然のことながら、学校の授業でも扱っています。

小学校でも、算数の時間だけでなく、社会科を含む他の教科でも扱います。

生徒さんにとっては、なじみがあるはずなのに...

(次回に続きます)

社会のグラフ問題 ~なぜできない?~ その2 2023/10/09

(前回の続きです)

一口に社会科のグラフの問題と言っても、大きく分けて2タイプあります。

◎社会科の知識がほぼ必要のないもの

・・・小学生の算数・文章読解能力があればOK

◎社会科の知識をある程度必要とするもの

・・・社会科の知識にプラスして、小学生の算数・文章読解能力のあることが必要

これまで実際に試験に出されている問題を見ると、「社会科の知識がほぼ必要のないもの」が意外と多いです。

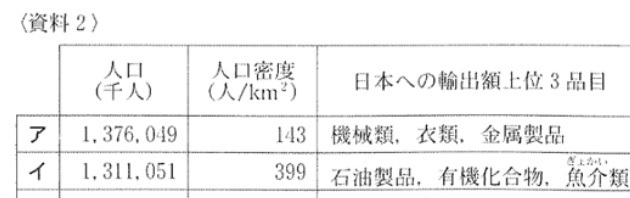

例えば、↓のような問題です。

(問題)

人口密度において、アの国は、イの国の2分の1を上回る

→この記述は正しい? 正しくない?

答えは「正しくない」となります。

これは、小学校でやった算数のやり方を使って、実際に計算してみればすぐに分かります。

また、アは約150人、イは約400人です。

イの半分は200人ですので、簡単な暗算をしてみても、アが「イの2分の1を上回る」ことはないと、分かります。

これは社会科の問題というより、小学校の算数の問題です。

中学生には難しくないはず...

と言いたいのです。

が、この手の問題で、解けない生徒さんの多いこと、多いこと...

「なるほど。

だから、こういう出題が成り立っているのね...」

と、妙に納得します。

(次回に続きます)

社会のグラフ問題 ~なぜできない?~ その3 2023/10/10

(前回の続きです)

前回のコラムに書いた「グラフの問題」について、さらにもう少し筆を進めます。

前回の問題は、社会科で出題されるものでありながら、社会科の知識は必要のないものです。

実質的に、小学校算数の計算問題です。

で、正解とならなかった生徒さんの話を聞くと、

・・・何となく、こうなんじゃないかと思って

計算をやってみたのか聞くと、

「やっていない」

のだそう。

このレベルの生徒さんが、計算を実際にやって、正解になるかどうかは置くとして、計算をやろうという意識のないのが、大きな問題です。

要は、

「何となくパっと見て、面倒そうだったので、勘で答えを書いてみた」

というのが、正直なところのようです。

確かにこのような問題は、

「江戸幕府の初代将軍は誰か 次のア~エのうちから記号で選びなさい」

というものに比べれば、頭を使わなくてはなりません。

さらに、「アはイの2分の1を上回る」という表現は、彼らの日常生活で、それほど頻繁に耳にする言い回しでもありません。

そういう条件が重なっての「正解率の悪さ」です。

「グラフの問題は、書いてあるものをきちんと読めば、見た感じほど難しくない」

こういう事実を、「受験常識」にしてもらえるよう、わたしとしても、頑張っていこうと思います。

試験の結果&インフル・コロナの感染状況 2023/10/11

本日現在で判明している各種試験の結果は次の通りです。

主要なものは以下の通りです。

<中学生>

◎定期試験

(6月)

中2 448点 校内順位23位

中1 423点 校内順位 4位

(9月)

中2 466点 校内順位12位

中1 424点

◎実力試験

(8月)

中2 425点 校内順位8位

そして、今回のコラムでは、インフルエンザと新型コロナの感染状況について、気づいたことなどを書いてみます。

ニュースなどでは、この感染状況について、サラッと触れる程度になっています。

わたしの周囲を見回すと、コロナ、すでに1回は感染している生徒さんが多いです。

コロナが5類になってから、かかった生徒さんもいます。

ちなみにわたしも、7月初旬にかかってしまいました。

このごろは、周囲でコロナに感染したという人のことは耳にしていません。

逆に、ちょこちょこ耳にするようになっているのが、インフルエンザです。

わたしの生徒さんが所属している学校では、先月にインフルエンザで学級閉鎖となったところがあります。

コロナが出始めの頃には、インフルエンザは妙に静かでしたが、このごろは、息を吹き返してしまったようです。

早めの予防接種をお勧めします。

わたしも本日、接種済みです。

答え合わせに対する向き合い方 その1 2023/10/12

生徒さんが課題に取り組んだり、問題演習をするときなど、わたしがいつも気になっていることがあります。

それは、

「生徒さんが答え合わせをどれだけ真剣にやっているのか」

ということです。

彼らが学習する様子を見ていると、答え合わせを面倒くさがる生徒さんがほんとうに多いです。

そして、それが骨の髄まで染みついている印象を受けます。

確かに、学校の課題などは、

「副教材ワークの○○ページから△△ページまでの問題を解きなさい」

という風に出てきます。

ですから、彼らの頭の中は、問題を解くことでいっぱいです。

それが終われば、後は野となれ山となれ...

自分の答えが当たっているか、当たっていないかについては、驚くほど関心が少ないようです。

「当たっていないかもしれないって思わないのですか?」とツッコミを入れたくなるくらいに。

そんなわけで、生徒さんには、

「問題を解いて終わりではない。

答え合わせまでしっかりやって、問題演習は完結する。

間違った答えをいくら書いても、点にはならない。

答え合わせをしっかりやるのは、次に間違わないようにするため」

ということを繰り返し、繰り返し語っていかなくてはなりません。

「問題を解いて、ハイ、それまでよ」

というのが染みついている生徒さんの意識を変えていくのは、簡単なことではありません。

(次回に続きます)

答え合わせに対する向き合い方 その2 2023/10/13

(前回の続きです)

生徒さんが問題への答えを間違った場合、今、中学で行われている指導と無関係ではないようです。

それは副教材ワークへの取り組み方です。

この副教材ワークへの取り組みは、内申評定のときの評価に組み入れられています。

少なくない生徒さんが、「間違い直し=赤ペン修正」のことだと思っている節があります。

確かに、間違いをして放置しておくより、「赤ペン修正」を行ったほうが、少しはいいのかもしれません。

ただ、問題なのは、赤ペンで修正することばかりに神経がいってしまいがちな点です。

そして肝心の内容は、頭に入っていない...

これがわたしとして、最も不満に感じる部分です。

学校の授業システムの管理上、致し方がないのかもしれませんが。

そのようなこともあり、わたしが指導をする場合、課題に対して間違った個所の「赤ペン修正」を義務付けていません。

生徒さん個々人が、自分のミスに向き合ってほしいと考えています。

とはいうものの、どういう指導をすれば、生徒さんがミスから学ぶようになるのか、正直に申し上げて、最善の方法を見つけることができていません。

どの方法にも一長一短があるからです。

実に歯がゆいのですが。

(次回に続きます)

答え合わせに対する向き合い方 その3 2023/10/14

(前回の続きです)

わたしが中高校生だったころ、問題演習をしたら、なるべく早くに答え合わせをやっていました。

大問1問ごと、あるいは、1ページ解いたのち、などなど。

それは誰かにそうしろと言われてやっていたわけではありません。

「なるべく早くに答えを知りたい」と思っていたからです。

というのも、間違いや勘違いをしているのが、イヤだったからです。

なぜイヤだったのかというと、テストのときに間違ったり、勘違いをしてしまっては、点にならないからです。

それがわたしにとって、自然な感情だったからです。

ところが、生徒さんの指導をしていて、自分の書いた答えに無頓着な生徒さんがあまりに多いのに驚きました。

課題をやって、答え合わせをしてこない生徒さんに、

「自分の書いた答えが間違っていたらどうしようとか、考えないものなんですか?」

と聞くと、彼らは大概ゴニョニョと口ごもります。

つまり、かなりの生徒さんが、自分の書いた答えにはノンシャランとしています。

逆に言えば、今より少しだけ答え合わせを丁寧にやれば、成績の伸びる余地があるということです。

この点、留意していただきたいです。

文章が読めない...文章が読めない... その1 2023/10/15

わたしのように受験指導を現場で行っている者は、よく

「生徒さんは文章が読めない」

ということを嘆きます。

これは、教えてみると、実感・痛感します。

ここで言う「文章」とは、主に試験や問題集・参考書に出てくるものを言っています。

ですから、内容としては日常生活でそれほど多く触れないようなものであるわけです。

学年が上がってくれば、それだけ難しい内容のもの、難しい言葉が増えていきます。

そして、「文章が読めない」というのは、

「文章の中身・内容がきちんと理解できていない」

ということです。

生徒さんは、試験問題にある文章を一応は読んでいるはずなのです。

中には、面倒くさがったり、時間が足りなくなって、そうしない生徒さんもいますが。

ただ、一応「読む」ものの、その内容がきちんと頭に入っているかと言えば、「???」という生徒さんが後を絶ちません。

わたしの見るところ、中学生の3分の2くらい、つまり偏差値でいえば、55未満という生徒さんに、大なり小なりこういうことがあります。

さすがに、そのラインより上になれば、文章を読めていないということは、少なくなります。

成績が下位のほうになればなるほど、「頭に入っていない」割合は大きくなっています。

(次回に続きます)

文章が読めない...文章が読めない... その2 2023/10/16

(前回の続きです)

前回のコラムで述べた件については、先日、Twitterでこのようなやりとりがありました。

神田・数学教室を運営されている神田先生が仰ったことを拝見し、

「あ!

自分も同じこと、経験してるぞ!」

と思いました。

「いずこも同じ」だったということです。

ここでキーポイントとなるのは、「音読」です。

音読の場合、黙読と違って、斜め読みだとか、なんとなくサラ~ッと読んでしまうことはできない仕組みになっています。

一字一句、字を拾って、きちんと声に出さなくてはなりませんから。

そうなれば、黙読のようなゴマカシは効きません。

そのようにして、音読できちんと文章を読んでみると、生徒さんから、意外とすんなり答えが出るという経験は、わたしもしています。

たぶん、これは受験指導をしていれば、他の先生にも経験があることかもしれません。

算数・数学のように問題文が短いものより、国語・英語でそうなることは多いです。

このようにして答えが出てくるのは、だいたい偏差値にして50ちょい下~60未満の生徒さんです。

逆に言えば、かなりの生徒さんが、試験の問題文をしっかり読んでいない、読めていないということなのです。

何たる事実!

悲しくなるような、それでいて、非常に残念に感じる事実です。

(次回に続きます)

文章が読めない...文章が読めない... その3 2023/10/17

(前回の続きです)

「文章が読めない」生徒さんの「読む」様子を見ていると、あることに気が付きます。

それは、

「読む=書いてある文章の字面を目で追うこと」

と思い込んでいる節があることです。

言い換えると、

「先へ先へと文章全体に目を通すことばかり考えて、内容が頭に入っていない」

ということです。

事実、そういう生徒さんに、書いてある内容のことをいろんな角度から尋ねてみると、内容を消化しきれていません。

何となく、フィーリングで読んでいるようです。

週刊誌のゴシップ記事や漫画であれば、それでも構わないでしょう。

が、試験問題となるとそうは行きません。

なぜ頭に内容が入っていないのに、ずんずん読み進めていくのかを尋ねると、

「時間が足りない」

ということを彼らは言います。

ですから、文章の中身が分かろうが、分かるまいが、とにかく「読み切ってしまうこと」に力点を置いてしまっているようです。

私立ならともかく、公立高校の入試問題だと、そこまで時間が足りなくなってしまうというのは、少し考えにくい気もしますが...

こういう彼らの声を聞くと、受験学習という点において、小さいころから字に親しんでおくことが、いかに大切かを実感します。

(次回に続きます)

文章が読めない...文章が読めない... その4 2023/10/18

(前回の続きです)

「文章を読めない」という生徒さんは、どういう文章の読み方をしているのか...

例えば、次の文章をお読みください。

これを「菊池」の発言とします。

「確かにA君、君は間違ったことをしてしまった。

でも、君の仕事は、のちのち、きっと評価されるようになるよ」

<問題>「菊池」は、この発言のとき、どういう気持ちだったか?

こういう問いに、文章の読めない生徒さんは、

「A君の間違いに怒りを感じている」

などと、答えてしまいます。

あるいは、選択問題でそれに近い答えを選んだり...

文章全体を通して読めば、「菊池」が、A君に怒りを感じていることは読み取れません。

正解できなかった生徒さんに理由を尋ねると、

「本文中に『君は間違ったことをしてしまった』と書いてあったから」

などという答えが返ってきます。

つまり、本文中から設問と同じような言葉を見つけ出して、それを選んでいます。

「でも、君の仕事は、のちのち、きっと評価されるようになるよ」

という文章は目に入っていません。

実際の問題はもう少し複雑です。

が、だいたい似たようなことが繰り返し起きています。

わたしが今回のコラムで取り上げた「文章が読めない」とは、以上のようなことです。

受験における「文章が読める」とは、その内容が理解できているということなのです。

過去問の利用 「定期試験ダメ 入試OK」 なぜ? その1 2023/10/19

中3生は早い人であれば、高校入試の過去問をいつどのような形で解こうか、という話になる時期です。

「自分の目指す高校の入試問題は、最低でも3回は解きなさい」

「旺文社の『全国高校入試問題正解』をやるといい」

このような受験指導者からのアドバイスが、各所で行われています。

一方、学校で行われている定期試験について、過去問を使うことは、「禁じ手」のように考えられる場合が多いです。

例えば、下に示した新聞のネット記事がそうです。

コメント欄が非常に興味深いです。

どれもこれも、こういう声が出ることに納得がいきます。

現場の先生方からの声も貴重です。

なかなかこうした機会がないものですから。

言い換えると、試験の過去問の利用については、

・入試・・・OK

・定期試験・・・禁じ手

というように考える受験関係者が多いということです。

ここまでお読みになったご父兄は、もしかしたら、ある疑問が湧いてくるかもしれません。

「同じ過去問でも、入試がよくて、定期試験がダメなのはどうして?」

考えてみると、

「定期試験での過去問利用なんてトンデモナイ!」

と考える側から、なぜそうなのかという説明は、あまりなされてこなかったような気がします。

そこで、今回、この理由を取り上げてみます。

(次回に続きます)

過去問の利用 「定期試験ダメ 入試OK」 なぜ? その2 2023/10/20

(前回の続きです)

前回のコラムで触れた

「同じ過去問でも、入試がよくて、定期試験がダメなのはどうして?」

という件について、取り上げてみます。

<理由1>

・入試・・・公開されている

・定期試験・・・公開されていない

入試問題は、基本的に公開されています。

公立高校の入試問題などは、問題・正解が翌日の新聞に載ります。

つまり、その気になれば、誰でも問題・正解を手に入れることができます。

一方、定期試験は違います。

学校のほうから

「去年と同じ時期の定期試験では、こんな問題が出ました」

というものが出ることはありません。

ということは、定期試験の過去問を手にすることができる生徒、そうでない生徒とで、差ができてしまうことになります。

これは公平と言えません。

<理由2>

・入試・・・範囲が広い。以前と同じ問題が出るのを避けることができる

・定期試験・・・範囲が狭い。以前と同じ問題を避けることが難しい

入試は「今まで習ったところが全部範囲」です。

範囲が非常に広いです。

そのため、問題を作る側としては、以前と同じ問題を避けることができます。

一方、定期試験は入試に比べて、範囲が狭いです。

よって、以前にやった試験と、どうしても問題がかぶってしまいます。

そのようなことがあり、定期試験の過去問は「反則」のように考えられているようです。

(次回に続きます)

過去問の利用 「定期試験ダメ 入試OK」 なぜ? その3 2023/10/21

(前回の続きです)

この定期試験の過去問について、わたしとしては

「収集すれども活用せず」

という方針です。

生徒さんを通じて定期試験の問題を集めることはあります。

しかし、集めた過去問を指導の演習教材にすることはありません。

学習塾としては、このように対応しているところが一番多いのではないでしょうか。

わたしがこのようにしている理由は、

「長い目で見て、それが生徒さんの学習に一番効果的」

と判断しているからです。

確かに定期試験の過去問を使えば、一時的には点が上がるのかもしれません。

点が上がれば、生徒さん・ご父兄・受験関係者は幸せになります。

しかし、それがほんとうに生徒さんの学習に役立っているのかというと、???です。

定期試験の対策と言えば、学校から渡される副教材ワークがあります。

これをしっかり演習するほうが、よほど定期試験対策としては、優れています。

「当たり前のものを当たり前のように活用して、しっかり点を得る」

というほうが、わたしのやり方に合っています。

そして、それは生徒さんが受験するであろう入試にも直結するやり方です。

定期試験での学習が、入試という場でも活用できるようにしていきたいと考えています。

入試で緊張してミスをしないために ~偉い方でも間違っちゃうんです~ その1 2023/10/22

過日、国会の開会式のとき、新しく衆議院議長になった額賀氏が、天皇陛下の御前で一連の所作を間違ってしまったということが、大きく報道されていました。

もともと額賀氏が読んだ文書というのは、陛下にお渡しするようなものではありません。

ただ、衆議院議長になるような政治家にして、緊張してしまうとあり得ないようなミスをしてしまうことはあるんだなあと感じました。

そういう偉い方でも、緊張してしまうとミスをしてしまうわけです。

いわんや、わたしみたいな者は...

ミスがないようには努力していますが、それでも生徒さんやご父兄に、迷惑をかけてしまうことがあります。

今回のコラムは、入試で緊張してミスをしないようにするために、どうすればいいのか、ということについて、考えてみます。

わたしが、入試を控えた生徒さんを見ていて願うのは、

「入試で緊張してミスをしないように。

ミスしたとしても、それが致命的なものでありませんように。

ミスは最小限でありますように」

ということです。

特にこのところ、公立高校の入試問題は、「易しい問題が多い流れ」になっています。

易しいのは一見すると、いいような気がします。

しかし、何かのキッカケでミスをしてしまうと、かなりの痛手になってしまいます。

(次回に続きます)

入試で緊張してミスをしないために ~偉い方でも間違っちゃうんです~ その2 2023/10/23

(前回の続きです)

ことにも、入試という場は、非常に特殊な空間です。

ですから、

「緊張してミスをしてしまった」

「普段だったら間違えないような問題を間違えてしまった」

ということは、よくあります。

事実、試験会場では解けなかった問題が、後でやってみたらアッサリ解けてしまった、という話はよく耳にします。

入試でなくても、学校の定期試験や模擬試験で同じようなことが発生します。

そして、これは、わたし自身も、わたしの生徒さんも経験していることです。

人間、緊張すれば、ミスは出ます。

それは衆議院議長のように偉い方であろうと、オリンピック選手であろうと、変わりません。

では、緊張ゆえのミスというのは、防ぎようがないことでしょうか。

こうしたものをゼロにすることはできません。

人間のやることには、常にミスはつきものだからです。

しかし、できる限り少なくする方法はあります。

それは場数を踏むことです。

受験学習という点から言い換えると、

「勉強量を積んでいく」

ということになります。

それから、生徒さん自身の「自覚」です。

つまり、

「ここでこういうミスをしちゃったから、次に間違えないようにしよう」

と思うことです。

この二つに尽きる気がしています。

(次回に続きます)

入試で緊張してミスをしないために ~偉い方でも間違っちゃうんです~ その3 2023/10/24

(前回の続きです)

「勉強量を積んでいく」ことでミスが防げるというのは、意外に聞こえるかもしれません。

というのも、生徒さん・ご父兄は、問題の答えに対するミスの原因が、

「そそっかしいから」

「気を付けていなかったから」

ということだと思っているようです。

逆に言うと、

「そそっかしくなければ」

「気を付けてさえいれば」

ミスは防げると考えている節があります。

つまり、生徒さんの「性格の問題」であると。

これは、確かに一面の真理ではあります。

「持って生まれた気性」というのは、なかなかに変わりませんから。

しかし、彼らに指導をしてきた者からすると、

「そもそも勉強量が足りていない」

という要因もかなり大きいように見えてなりません。

そして、勉強量を積んでいくことで、ミスする頻度は少なくなっていきます。

それは学習障害などの発達障害を抱えている生徒さんも同じです。

どういうミスが、どの程度改善するかは、もちろん、個人差があります。

もともとその生徒さんが持っている能力が関係してきます。

点数という形で現れなくても、勉強量を積むことで、何がしかの改善はあります。

あとは、その学習量をいかにキープし、さらにアップさせるかにかかっています。

なかなかに難しいのですが...

中学の定期試験 450点のカベを超えない人 どうすればいい? その1 2023/10/25

今回のコラムは、「450点のカベ」について書いてみます。

ここでいう「450点のカベ」というのは、中学校での定期試験で、主要5教科の点数合計が、450点を超えないということです。

我が特訓塾の場合、400点越えというのを「一つのハードル」という風に設定しています。

ただ、400点を超えても、450点を超えるとなると、なかなか大変なようです。

400点を超えるようになれば、「中の上」クラスの公立高校が射程に入ってきます。

400点は越えられるのに、450点を超えられないのは、いったいどうしてなのか...

わたしが見る限り、以下のような感じです。

まず、450点を超える生徒さんというのは、

「分からないところがあってはならない」

「全部できて当たり前」

と思っています。

もともと能力が高いというのはもちろんです。

ただ、それ以上に、

「もし分からないところがあったら、放置しておかない」

という姿勢は、大いに感じることができます。

一方、400点は取れても、450点をクリアできないという生徒さんは、

「もし分からないところがあったら、放置しておかない」

という姿勢が、450点超えグループに比べて、どうも弱いように見えて仕方がありません。

(次回に続きます)

中学の定期試験 450点のカベを超えない人 どうすればいい? その2 2023/10/26

(前回の続きです)

前回のコラムでは、定期試験で400点は取れるが、450点をクリアできないという生徒さんのことを取り上げました。

その際、「分からないところにどう対応するか」について、触れました。

「分からないところを分かるようにする」というのは、意外に難しいことです。

というのも、受験で「分からないところを分かるようにする」というのは、

「ああ、この問題って、こう解けばいいのね!」

と、頭で理解するだけでは不十分だからです。

ホントの意味で「分からないところを分かるようにする」というのは、

「次に同じような問題が出たら、きちんと正解できるようにする」

ということだからです。

同じことを同じように間違ってしまったということは、要するに、

「よく分かっていなかった」

ということです。

400点は取れるが、450点をクリアできない生徒さんは、この点がどうにも不足しています。

ですから、わたしは、

「次に同じような問題が出たら、きちんと正解できるようにできて、初めて『分かった』ということです」

と、繰り返し指導しています。

なかなか定着するのは難しいようですが...

彼らを見ていると、この点は何度も繰り返す以外にないだろうと考えています。

(次回に続きます)

中学の定期試験 450点のカベを超えない人 どうすればいい? その3 2023/10/27

(前回の続きです)

前回、

「次に同じような問題が出たら、きちんと正解できるようになって、初めて『分かった』ということです」

と書きました。

このためには、

「解説を見ながら、分からないところをどれだけ自分のものにできるか」

ということが必要です。

これには、生徒さん本人の力量が問われるところです。

400点を超えることはできるが、450点のカベをクリアできない生徒さんは、この「掘り下げ方」に甘いところがあります。

この点は、指導が難しいです。

どれだけやるかは、すべて本人に任されているわけですから。

この部分で手を抜こうとすれば、いくらでも手を抜けます。

「ちゃんと答え合わせ、やりました」と自己申告すれば、それで通ります。

そしてどれだけ手を抜いてしまったかは、試験の結果だけが物語ります。

この「掘り下げ方」をどれだけやれるかというのは、わたしの見る限り、

「成績に対する意欲」

が最も大切です。

言い換えると、成績に欲が出てくれば、「掘り下げ方」もおのずと熱心になります。

「こういう問題、二度と間違いたくないな」

「次は当たるようになりたいな」

そう考えるようになれば、いろんな工夫が出てきます。

そういう風にして、気を付けるようになることが、最善の策であるようです。

中3生 偏差値50~60未満の勉強法 ~高校入試に向けて~ その1 2023/10/28

今回は、勉強法について書いてみます。

書くにあたっては、3つのキーワードを意識します。

すなわち、

「中3生」

「偏差値50~60未満」

「入試向け」

です。

さて、「勉強法」と言われるものは、随分とたくさん出ています。

ネットを検索すれば、文書で書いてあるもの、YouTube動画になっているもの、ほんとうにたくさんあります。

これだけたくさんあると、かえって迷ってしまいます。

それで、実際にネット検索をかけてみると、かなり多くの「勉強法」が、「トップ層」に向けたものであると感じます。

言い換えると、定期試験で450点以上取れる、ナンバースクールを目指している、という生徒さんには、かなり当てはまります。

しかしながら、わが塾がメインとしている「中より上」、すなわち偏差値50~60未満の生徒さんには、必ずしも当てはまらない部分があります。

だいたいにして、こういう勉強法を書いている人は、勉強が得意だった人、つまりトップ層だったということがほとんどです。

さらに、こういう情報を求めている方というのは、生徒さんにせよ、ご父兄にせよ、トップ層が多いと思われます。

勉強法を選別したいなら、「勉強法 高校受験 偏差値55」などというキーワードで検索してみるといったことを試してみるといいです。

(次回に続きます)

中3生 偏差値50~60未満の勉強法 ~高校入試に向けて~ その2 2023/10/29

(前回の続きです)

偏差値50~60未満の中3生に、入試対策として最もお伝えしたいのは、

「無理そうな難問をいかに切っていくか」

「難問を切る代わり、易しい問題・解ける問題は決して落とさない」

という2点です。

「無理そうな難問」というのは、例えば、公立高校の数学、図形の最後に出てくるヤツです。

模擬試験でもこのようなものは出されます。

また私立高校の数学の問題にも、「無理そうな難問」は出てきます。

塾ならば、数学の先生が熱く語ってくださる問題です。

こういうものは、ナンバースクールに行く人たちに任せればいいのです。

問題を解いていて、

「いかにもこりゃ、無理」

となったら、アッサリ諦めて、できるものをやるべきです。

自分で問題演習をするときでも、同様に、です。

そこにかける時間がいかにももったいないです。

とはいえ、「難問切り」を行うときには、まずもって自分なりに考えなくてはなりません。

パッと見て、早々に諦めてばかりいては、易しいものも解けなくなってしまいますから。

そして、そういう問題の解説を読んでも、

「こんな複雑なもの、自分には無理」

と感じたら、スパッと切って、「解ける問題」「解けそうな問題」に軸足を移していっていただきたいです。

(次回に続きます)

中3生 偏差値50~60未満の勉強法 ~高校入試に向けて~ その3 2023/10/30

(前回の続きです)

前回のコラムでは、

「無理そうな難問をいかに切っていくか」

について、詳しく述べました。

この「難問切り」は、

「難問を切る代わり、易しい問題・解ける問題は決して落とさない」

というのとセットになります。

これは模試の結果を見てみると、案外と難しいです。

ここに、わたしが以前に書いたコラムがあります。

やや古いものですが、これに書いてある数値は、今も通用します。

模試平均が304点で、正答率50%以上の問題がすべて正解なら、353点になる計算です。

昨シーズンの入試平均点が、300.4点です。

ということは、この流れで行くと、だいたい偏差値55の泉高校ならパスできる計算になります。

入試にそのまま当てはまるわけではないでしょうが、それでも、

「易しい問題・解ける問題を落とさない」

ことが、いかに大切かが分かります。

これは逆に言うと、このクラスの生徒さんで、正答率50%以上の問題を落としている人が、いかに多いか、ということなのです。

「ファインプレーでなく、エラーをしないようにする」

というのが、大いに求められています。

言うは易く、ですが...

ホームページ・SNSなど編集方針チェンジ中です 2023/10/31

このところ、当サイト、YouTube動画、Twitter(今はXと言わなければいけないのか)の編集方針を、少し変えています。

当塾の方針を、ご父兄により分かりやすくお伝えするためです。

我が特訓塾は、公立高校受験の専門塾をうたっています。

そして、主に対象としている生徒さんは、

「偏差値50~60前後」

としています。

そんな中、先般、ある方から、

「オマエのところのホームページ、SNS、チラシを見ても、オマエの考え方がハッキリ伝わってないぞ!」

という意見を頂きました。

そして、わたし自身がどのような考え方でこうした発信を続けてきたか、反省しました。

どうも家庭教師時代のマインドが残ってしまっていたようです。

今後、コラムやSNSをアップする際は、

「偏差値50~60前後の生徒さんが行く高校の受験」

という点をしっかり踏まえていきます。

同じ高校受験と言っても、平均点にかなり届かない生徒さん、逆にトップ層の生徒さんでは、目指すところが全く違ってくるからです。

そして、そうすることで、当方のコラムやツイート、動画をご覧になるご父兄にとっても、わたしの立ち位置がより分かりやすくなると思います。

やはり、こういうことって、分かりやすくないといけません。

というわけで、引き続きよろしくお願いいたします。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日