〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

マンガとYouTube動画 ~文字に親しめない子供たち~ その1 2023/11/01

受験指導をしていると、あらゆる教科の学習で、文章読解力が「基礎の基礎」になっていることを痛感するようになります。

そして、生徒さんの「文章読解力のなさ」にも、かなり悩みます。

そういう中にあって、しばしば

「最近の子供はYouTube動画ばかリ見ていて、国語力、文章読解力が低下してしまった」

ということが言われます。

しかし、わたしが彼らと同じ年代の頃には、

「最近の子供はテレビばかリ見ていて、国語力、文章読解力が低下してしまった」

と言われていたのでした。

そう言われてきた我が世代が、返す刀で

「最近の子供はYouTube動画...」と言っています。

そんなわけで、

「最近の子供はYouTube動画ばかリ見ていて...」

というのは、

「今どきの若い者は...」

という例のフレーズと同じニオイを感じていたのです。

そういうわけで、しばらく前に、次のようなツイートをしました。

それで、返ってきた答えがこちらです。

「あ~、なるほど、そういうわけなのね!」

と、納得しました。

これについて生徒さんに尋ねてみると、

「確かにそういうことがあるかもしれない」

「自分は違うが、そういう人も多いと思う」

と、語っていました。

イヤ~、これは知らなかった...

(次回に続きます)

マンガとYouTube動画 ~文字に親しめない子供たち~ その2 2023/11/02

(前回の続きです)

「子供たちが見るYouTube動画は短いものがほとんど」

言われてみると、そうかもしれません。

成人した娘は、以前よくTikTokをよく見ていました。

今はどうか分かりません。

TikTokは時間の短いものが多く投稿されています。

YouTubeでもショート動画が随分とあります。

これだけたくさんあるということは、それだけ需要があるということなのでしょう。

この点は、確かにテレビ番組とは違います。

いくら何でも、1分ちょいで終わるテレビ番組は、天気予報やコマーシャルくらいです。

わたしの世代と、今の生徒さん世代との違いは、テレビで言えば、コマーシャルを延々と見ているという感じでしょうか。

そうであれば、ドラマや長編ストーリーには、こらえ性がなくなるのも道理です。

確かにショート動画は分かりやすいです。

文字中心ということなら、Twitterもそうです。

しかし、いくら分かりやすいからと言って、そればかり見てしまったら...

国語力・文章読解能力は落ちてしまうでしょう。

そういう意味で、今の生徒さんは、国語力・文章読解能力を付けようと思えば、わたしの世代より、気を遣わなくてはなりません。

それはそれで大変なことです。

(次回に続きます)

マンガとYouTube動画 ~文字に親しめない子供たち~ その3 2023/11/03

(前回の続きです)

わたしが以前に家庭教師をしていたころ、お勉強の苦手な生徒さんを随分と担当しました。

彼らの家・部屋に行くと、漫画の類はあっても、一般的な本のないご家庭が多かったように感じます。

ただ、そういうご家庭でも、スマートフォン・任天堂のゲーム機は、もれなく充実していました。

その辺は、ご父兄の意識の問題、あるいは、ご父兄自身がどのような環境で育ったかにもよるでしょう。

そういう環境で、国語力・文章読解能力をつけようとしても、なかなか困難です。

学校の授業は先生が説明して下さるとはいえ、「聞いて理解する」ことが必要です。

例えば、動画などでは、関ケ原の戦いから江戸幕府が開かれるまでの状況を、アニメーションで再現してくれます。

一方、学校の授業なら、そんなことはできません。

イメージを自分の頭で話を聞きながら再現するほかありません。

そうなれば、どうしたって、動画を視聴するときより、分かりづらくなります。

さらに、試験では、覚えたことを文字で書く必要が出てきます。

文字に親しむ機会が少なければ、国語力・文章読解能力は、確実に落ちます。

ショート動画は分かりやすい一方、そればかりを好んで見ていては、頭を使う機会は少なくなります。

YouTubeの隆盛も、いいことばかりではないということです。

英語がガタガタになっている「中より上」の高校生 ~一応は大学生になれますが...~ その1 2023/11/04

今回のコラムは、「中より上」の高校生の英語についてです。

ここでいう「中より上」の高校生とは、みやぎ模試偏差値にして50~60未満の高校に通う高校生を指します。

わたしは、家庭教師として受験指導をしていたとき、彼らを随分と担当しました。

生徒さんとしては、大きく分けて、2タイプに分かれていました。

一つのタイプは、志望校の合格までもうひと押ししてほしいという生徒さんです。

そういう生徒さんは、だいたい志望校に合格しています。

もう一つのタイプは、「まるっきりガタガタ」になっている生徒さんです。

彼らはかなり前から英語ができていません。

こじらせ過ぎた結果、瀕死の状態で駆け込んで来ていました。

この「まるっきりガタガタ」になっているという生徒さんは、高校に入って、英語の勉強が身につかなくなって...という感じではありません。

中学の基礎がガッチリと抜けてしまっています。

「この英語力で、よくぞこの高校に合格しましたね!」

と、ビックリしたり、呆れたりしてしまうほどに。

彼らの話を聞くと、中学の頃の模試などでは、英語が足を引っ張っており、他の科目でカバーしていたとか。

ただ、それにしても、という感は否めません。

(次回に続きます)

英語がガタガタになっている「中より上」の高校生 ~一応は大学生になれますが...~ その2 2023/11/05

(前回の続きです)

確かに高校入試は5教科の合計点、内申点を加味して決められます。

ですから、英語の点がよくなくても、他の科目がそこそこなら、合格します。

「英語がまるっきりガタガタ」になっている生徒さんを見ていると、単語はもちろんですが、とにかく文法を知りません。

中学のときから、何となく、勘とインスピレーションだけを頼りに乗り切ってきた、ということだけはよく分かります。

元々持っている学力的なところは、相応にあります。

そのため、理屈はよく分からないが、暗記とノリで何とかやれたのでしょう。

ただそれは、中学までの話です。

泉高校より上のランクの高校になれば、学校のほうからは、

「まずは国公立を目指す」

ということを言われます。

そうなると、それまで暗記とノリで乗り切った英語は、「ハイそれまでよ!」です。

そこからは、英語の定期試験で、赤点との戦いです。

最大の目標が「赤点回避」「赤点退散」になってしまいます。

そして、この目標をクリアするため、さらに「暗記とノリ」を重ねます。

高校卒業後、どこの大学に入るか、ということは、ほぼ眼中にないような感じです。

彼らが持っている能力を考えると、こういう状態になってしまうのは、いかにも残念です。

(次回に続きます)

英語がガタガタになっている「中より上」の高校生 ~一応は大学生になれますが...~ その3 2023/11/06

(前回の続きです)

彼らが英語をそこまでこじらせてしまった理由は、英語の初歩でやる文法事項がまるで身についていないからです。

「文法事項が身についている」というのは、

「いつ、いかなるときであっても、初歩の文法は間違いをしない」

ことを指します。

同じような文法事項の問題が出て、当たったり、間違ったりするということは、とりもなおさず、文法事項が身についていない証拠です。

これをしっかり身につけるには、中1の頃に基礎演習をガッチリやっておく必要があります。

それを自分のものにできれば、その後に出てくる新しい単元も、それほど難しくなく習得できます。

基礎がしっかりしていれば、いくら上に積み重ねてもビクともしません。

わたしはときどき生徒さんに、

「これがなぜそうなるのか、文法的に説明してください」

ということを尋ねます。

文法を理解している生徒さんなら、きちんと説明できています。

逆に、初歩の文法にわずかでもスキがあれば、そこからドンドン分からないところが出てきます。

そういう彼らも、一応、大学には進学します。

ただ、進学する大学の難易度を考えると、もう少し頑張ってほしかったと感じています。

彼らなら、もう少し何とかなったはずですから。

生徒さんの「塾を休みます」について ~塾側のホンネ~ その1 2023/11/07

生徒さんが塾の指導を欠席することについて、以前、↓のようなコラムを書きました。

今回は、これらの補足です。

塾を休む生徒さんに対して、塾のほうはどのように感じているかを書いてみます。

まず、塾側として、休みが多い生徒さんを好ましく感じていない担当者がほとんどであるということです。

生徒さんがいろんな理由で指導を休むのは、やむを得ないことです。

体調不良やお身内のご不幸など、これらはどうしても避けられません。

ただ、中には、よく分からない理由でちょこちょこ塾を休むという生徒さんは、少数ながらいます。

そして、そういう生徒さんは、成績があまり芳しくないケースが非常に多いです。

その結果、退塾につながる場合も少なくありません。

実のところ、塾としては、そういう生徒さんのことをとても心配しています。

気にもかけています。

そんな中、ご父兄のほうから、

「辞めます!」

と、言われてしまうと...

「いろいろ気にかけて、やれることをやったのに、最後は結局それか...」

と、ガッカリしたり、カチンときたりする塾関係者は少なくないようです。

(次回に続きます)

生徒さんの「塾を休みます」について ~塾側のホンネ~ その2 2023/11/08

(前回の続きです)

生徒さんが塾を休むことに関しては、集団指導より個別指導のほうが、問題はより大きくなります。

塾にもよりますが、多くの個別指導塾の場合は、振替という制度があります。

休んだ分を別の日・時間にやってもらうことができます。

振替制度がある塾は、

「休んだ分も振替があるので、ご安心ください」

ということをうたいます。

しかしこれも、程度の問題となります。

いつでも好きなように時間を動かすことができるとなれば、どうしても「甘え」がでてきます。

そして、頻繁に振替や欠席をする生徒さんは、成果を出せないケースがほとんどです。

さらに、そういう生徒さんのご父兄も、塾を休むことには、寛容というか、関心がないというか、そういう方が多い印象です。

塾側として、生徒さんの優先すべきことは、まずもって、学業であるべきであると考えています。

加えて、そうした考えは、どのご父兄もが共有している常識であり、それがないと、成績は上がらないとも考えています。

ところが、現実は、必ずしも「学業優先」でないご父兄は、特に学習の苦手な生徒さんのご父兄に一定数いらっしゃいます。

そうなると、そのような生徒さん・ご父兄と、塾とは、どうしても相性が悪くなってしまいます。

(次回に続きます)

生徒さんの「塾を休みます」について ~塾側のホンネ~ その3 2023/11/09

(前回の続きです)

一般論として、成績のよい生徒さんのご家庭は、まずもって学業優先です。

一方、成績が下向きになると、学業優先というのは、必ずしも常識ではありません。

ご父兄ご自身がそういう風に育ってきたためであろうと思われます。

ですから、そういう「家庭における文化の違い」というのは、子供が塾を休むことをどう考えるか、ということにも影響します。

わたしが家庭教師として受験指導をしていたときは、幸いなことに、ほとんどのご家庭が「学業優先」でした。

ですから、直前のキャンセルや指導のお休みというのは、まずまず「許容の範囲」でした。

そして、それらが多いと思われる生徒さんのご父兄には、

「いろんな都合はあるでしょうが、休んでしまうと、成績にも影響しまいます。

まずは学業優先をお願いしたいです」

とお伝えしていました。

そのようにしても改まらない場合は、こちらから契約解除を申し出ていました。

「こうやって契約切っちゃったの、しなければよかった」

と後悔したことはありません。

むしろ「切って正解」としか感じられません。

本コラムをお読みになるご父兄は、「まずもって学業優先」という方だと思います。

それは、受験関係者にも必ず伝わっていることをお心におとどめいただければ幸いです。

物を知らない生徒さんたち ~今はそれでいいのですが~ その1 2023/11/10

今回は、生徒さんが持っている知識の量について、書きます。

さて、ちょっと前に、↓のようなツイートをしました。

「生徒さんっていうのは、こちらが想像しているより、知識の量が少ないというか、モノを知らないもんだなあ」

学習指導をしていると、しばしば感じることです。

これは、今の生徒さんが、礼儀正しくないとか、そういうことを申したいのではありません。

むしろ、わたしが彼らの頃より、聞き分けがいいというか、おとなしめの人が多い印象です。

わたしが感じるのは、一般的な知識の量のことです。

こういう風に感じるということは、きっとわたしの年齢によるところが大きいのでしょう。

「今の若い者は...」

というアレです。

わたしはこれまで、成績があまり芳しくないという生徒さんを随分と担当してきました。

こういう生徒さんが、年齢相応の知識量がないことは、十分に織り込み済みです。

彼らが、

「エ? これを知らないの?」

という場面にはかなり遭遇してきています。

ですから、この成績層の生徒さんが、年齢相応の知識を持っていないことには、十分すぎるほどに耐性がついています。

わたしがこのたび話題にしたいのは、「成績が真ん中あたりの公立中学生」のレベルのことです。

(次回に続きます)

物を知らない生徒さんたち ~今はそれでいいのですが~ その2 2023/11/11

(前回の続きです)

学習指導を行うときには、生徒さんの学年や成績のレベルといったことを考えながら話をします。

言い換えると、

「この学年なら、だいたいこれくらいの知識はあるだろう」

ということで話を進めていきます。

ただ、生徒さんの様子や知識量・理解度について、彼らから個別に話を聞くと、わたしの想定は裏切られます。

「成績が真ん中あたりの公立中学生」は、わたしが想像するより知識量・理解度がイマイチなのです。

ですから、彼らに話をしていても、どうも話が通じない、というのを感じたりします。

「この学年なら、だいたいこれくらいの知識はあるだろう」というのは、上位3分の1のレベルくらいです。

こういうことを体験してから、わたしは、話のレベルを学年相応より下げるように努めています。

そうすることで、生徒さんの成績アップにつなげるためです。

わたしはそれが仕事ですので、生徒さんのほうに歩み寄るようにします。

もっとも、歩み寄ったつもりが、肩透かしを食うことはありますが。

しかし、彼らが社会人になったら、事情は違ってきます。

彼らのほうから、年長者・先輩・お客さんの知識量・理解度のほうに歩み寄らなくてはなりません。

これは大きな違いです。

(次回に続きます)

物を知らない生徒さんたち ~今はそれでいいのですが~ その3 2023/11/12

(前回の続きです)

社会に出ると、周囲の人たちというのは、

「だいたいこれくらいの年齢・キャリアなら、このくらいのことは知ってるでしょ」

というイメージを持っています。

ところが、そのイメージというのは、「全体の真ん中あたり」よりも水準の高いことが普通です。

それは、わたしが前回のコラムで述べたような現状があります。

上司や顧客は、社員の細かい事情にいちいち配慮してくれません。

そんなことをした日には、仕事そのものが成り立たなくなります。

こうしたことは、きっと、ご父兄がお仕事をなさったり、あるいは、社会生活をなさったりして、十分にお分かりかと思います。

そういうことを考えると、生徒さんも学年相応の知識を得る工夫・心がけを、今からしておいてほしいのです。

そして、ご父兄は、そのような下地ができるような配慮をしていただきたいところです。

例えば、ニュース番組のようなものは、朝にテレビでつけておくようにするとか.....

居間に本を置いておくとか...

それからご父兄自身も、社会一般の常識のようなものは、なるべく吸収しておくという姿勢でいることが大切になってきます。

わたしのコラムをお読みになっているご父兄には、釈迦に説法になりそうですが...

暗記地獄を少しでもなくすために その1 2023/11/13

受験というのは、とにもかくにも、たくさんの物事を記憶しておく必要があります。

これに関しては、「今さら何を!」とお感じになるかもしれません。

しかも、単に「覚えた!」というだけでは不足です。

試験問題を解ける程度に、創意や工夫ができなくてはなりません。

では、たくさんの物事を確実に記憶するにはどうしたらよいのか...

「勉強時間を増やす!」

「繰り返しやる!」

いずれも正解です。

以上のほかに今回、付け加えたいのが、

「理解する!」

ということです。

ここで「理解する!」というのは、「物事を記憶するうえで、『理屈』『法則』を踏まえて覚える」ということです。

例えば、「徳川家康」という名前は、そういうものとして覚えるほかありません。

「なぜ康家っていう名前じゃないんだ!」

といったところで、どうにもなりません。

このように「そういうものとして覚えるほかない」

というのは、かなりたくさんあります。

一方で、そればかりかというと、そうでもありません。

例えば、「義」「議」「儀」という感じの音読みは、どれも「ギ」

→ああ、この3つの字に「義」の部分が共通していて、「ギ」と読むんだ

というような覚え方は「理解する!」記憶です。

(次回に続きます)

暗記地獄を少しでもなくすために その2 2023/11/14

ご父兄も、中高校生の頃は、これに苦しめられたという方が多いかもしれません。

ただ、わたしは国語にせよ、英語にせよ、文法が嫌いと感じたことはありませんでした。

というのも、無味乾燥に見えて、意外と規則的になっているからです。

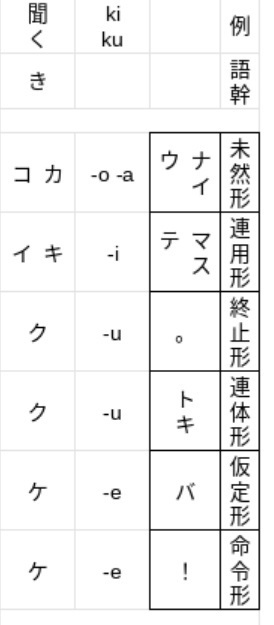

「聞く」という言葉の変化は、きちんと「aiueo」となっています。

わたしはこの表を中1のときに見て、

「あ、ほんとにaiueoってなってる! きれいなもんだな~」

と感激した記憶があります。

こういうのを見て感激するというのも、そのころから今につながる下地はあったようです(笑)

これが、高校の古文になると、もっと覚えることが多くなってきます。

とはいえ、「文法は意外と規則的」ということに気づいてから、文法であまり悩んだ記憶がありません。

もちろん、覚えるのには、労力が必要です。

しかし、そんなに生徒さんがヒーヒー言うほどでもないのではないか、と感じてしまいます。

確かに、文法にある程度の規則性を見出せず、「理解」をしていなければ、文法は苦しいだけでしょう。

(次回に続きます)

暗記地獄を少しでもなくすために その3 2023/11/15

(前回の続きです)

それから、「理解」の必要性というのは、歴史などもそうです。

歴史と言えば、覚えなくてはならないことが山のように出てきます。

それゆえ、

「歴史は暗記科目。

単に覚えればよい」

という言い方もされてしまいます。

ところが「理解」をすることで、記憶は確かになります。

例えば、次のような問題です。

<問題>

「帝国議会開設」「明治維新」「ペリー来航」

これらを、年代順に並べよ。

これは、年代を記憶すれば確かに足ります。

しかし、ここに「理解」を加えるとこうなります。

ペリーがやってくる

→日本は開国し、江戸幕府による政治を改めて明治維新が起きる

→維新で、政治に在野の意見を取り入れよという声が高まる

→広く意見を取り入れるため、議会開設

このようにストーリー立てれば、3つの出来事の順序は間違えません。

これが歴史の試験に必要な「理解」です。

そして、「理解」することで、記憶の負担が減ります。

歴史にはこうした問題が多く出題されます。

問題を出すほうからすると、単に暗記を求めているわけではありません。

「歴史の流れをきちんととらえているか」という「理解」を問うています。

「暗記地獄」の負担が少しでも減るよう、「理解」は必要です。

そして、それが高得点へとつながります。

今の進路指導 親世代の進路指導 ~そのギャップ~ その1 2023/11/16

先日、Twitterで次のようなツイートがありました。

この件については、わたしも同感です。

では、今と以前の進路指導とでは、どのように違っているのかについて書いてみます。

まず、親世代と現在とでは、選択肢の数が違います。

現在は、親世代と比べて、進路の選択肢はかなり種類が多くなっています。

これを称して「進路の多様化」と言います。

進路がいろいろに選べるというのは、すばらしいことです。

一方で、数が多くなれば、

「うちの子は、進路、どうすればいいんだろう」

と悩む場面も多くなります。

反面、親世代は、選択肢が少ない分だけ、迷いは少なかったです。

「だいたいこのくらいの成績であれば、こうでしょう」

というレールがほぼ決まっていました。

宮城県でいえば、かつて中学受験なら、東北学院・宮城学院・白百合というような私立中受験、附属中受験だけでした。

しかもどの学校も男女別学でした。

高校入試にしても、私立高校は男女別学でした。

公立高校ですと、共学もありましたが、伝統あるところは別学でした。

そして、住んでいる地域によって、受験できる高校は制限されていました。

いわゆる学区制というシロモノです。

その時代は、今に比べて、選択肢は少なかったです。

そのせいで、「どの進路を取るべきか」という「迷い」も少なかったわけです。

(次回に続きます)

今の進路指導 親世代の進路指導 ~そのギャップ~ その2 2023/11/17

(前回の続きです)

わたしの世代ですと、中学校で模擬試験が実施されていました。

今の「みやぎ模試」など以上に、極めて精度の高い模試が行われていたわけです。

その成績を見れば、学校の先生も、この生徒が志望校に行きそうかどうかの判断はできました。

一方、今は、どういう進路に行くか、情報を仕入れるのは、ご父兄の手に委ねられています。

中学では校外模試が実施されていません。

そのため、学校の先生も、生徒が希望の高校に受かるかどうか、迂闊なことは言えなくなりました。

「うちの子供、今の成績でA高は受かりますか?」

というようなことは、学校の先生としても、聞かれて分からない場合が多いかもしれません。

それから、学校の先生は、教科を指導する専門ではあっても、進路指導の専門家ではありません。

例えば、数学担当の先生ならば、数学という教科について、細かく指導はできます。

しかし、

「普通高校に進んだほうがいいか、通信制高校に進んだほうがいいか」

「今の成績で、受かりそうなところはどこか」

というような進路指導は、できかねる部分が多いということです。

そうなると、そういった情報を積極的に集めるのは親の責任で、ということになります。

わたしとしては、そういう進路指導をサポートできるような情報を引き続き、提供していきたいと考えています。

ミスをする人間 わたくし菊池が心がけていること その1 2023/11/18

わたしが生徒さんの書く試験答案や問題集の答えなどを見ていると、いつも不思議に感じることがあります。

「なぜ答案を書くとき、あんなに自信たっぷりなんだろう?」

「自分の書いた答え、もしかしたら間違っているかもしれないって思わないものなのかな?」

ということです。

特にそれは、成績が下方に近づけば近づくほど、そう感じます。

わたしは

「自分の書いたものや仕事にミスがあるのではないか」

「自分はミスをするんじゃないか」

と、常に思っています。

これは、わたしだけがそうなのか、ほかの方はどのようなのか、分かりません。

そんなことがあって、そこまで学習が得意とは思えない生徒さんが、自分のミスに頓着しない様子を見ていて、

「自分で何とかしようとは思わないものなのだろうか?」

と、感じています。

まあ、こういうのは、本人の性格、そして、学習に対する興味関心の程度がどのくらいかということによるところが大きいです。

平均まで取れない生徒さんならば、そこは致し方がないのかなあとも思う部分が無きにしもあらず、です。

ただ、我が特訓塾が目指す「中より上」の公立高校を狙う生徒さんとなると、そうは言っていられない事情があります。

(次回に続きます)

ミスをする人間 わたくし菊池が心がけていること その2 2023/11/19

(前回の続きです)

わたしが「テストなどでミスをするんじゃないか」と常に気にするようになったのは、小学校高学年あたりからだと記憶しています。

中学の頃は、間違いなくそう思っていました。

というのも、テストでミスをして、減点されるのは、悔しかったからです。

自分としては、ちゃんと問題を読んだつもり、そして答えを書いたつもりなわけです。

が、それはどこまでも「つもり」です。

中学に入れば、小学校のカラーテストとは違い、何人中何番というのが点数とともに出てきます。

答えられたはずの問題が、ちょっとしたミスでバツになるのは、自分で自分が許せない感じでした。

しかも結果が悪ければ、順位は下がります。

そんなこともあって、ミスをしないよう、テストのときには、自分なりに慎重になりました。

今、問題集や入試の問題を解いているときも、それは変わりません。

ですから、ミスに頓着しない生徒さんを見ていると、

「なぜあなたたちは、そんなことができるの?」

と、つくづく思います。

「中より上」の公立高校を狙う生徒さんを見ていると、さすがに自分のミスに無頓着というわけではありません。

とはいえ、トップ層ほど仕事の正確さはありません。

そこが、彼らの弱い部分となっています。

(次回に続きます)

ミスをする人間 わたくし菊池が心がけていること その3 2023/11/20

(前回の続きです)

「なぜミスに頓着しないのですか?」

「中より上」の公立高校を狙うくらいの生徒さん、すなわち平均あたりから、トップ層に届かないあたりの生徒さんに尋ねると、次のような答えが返ってきます。

...問題を解いているときには、「ミスするかもしれない」と考えながら解いていない

...問題を解いているとき、制限時間が気になる

これは、成績が平均に達しない生徒さんも同じです。

トップ層のトップクラスになると、そもそも間違いが少ないです。

さらに、ミスをした場合、一度同じミスを繰り返すことがまれです。

それは、やはりその生徒さんの能力です。

黙っていてそうなのですから。

しかし、そこまで能力の達しない人は、その人なりに、何か少しでもミスをしない工夫をしてもらいたいところです。

ただ、残念ながら、そのような工夫の跡が見える生徒さんというのは、決して多くないというのが実情です。

逆に言えば、少しの工夫を重ねていくことで、成績改善の余地があるわけです。

何しろ、周囲はあまり自分のミスに頓着していないわけですから。

さらに言えば、ファインプレーをするより、ミスをしないことのほうが、点が高くなります。

ここを彼らには理解してほしいところですが、なかなか...

何のために大学に行くのか? 車寅次郎の言から考えてみた その1 2023/11/21

わたしは受験指導を生業としています。

それは、生徒さんの成績を上げ、希望の学校に受かるようにすることが目的です。

当塾は、高校受験がメインです。

ただ、高校受験は、最終的に大学受験につながります。

そんなことをしているワタシは、ときどき

「そもそも生徒さんはなぜ大学に行くのか」

「なぜ勉強するのか」

ということが、分からなくなるときがあります。

そうした折、先日、YouTubeで、次のような動画に出会いました。

映画「男はつらいよ」で、主人公である寅さんが、甥の満男と話をしています。

内容は、概略次の通りです。

満男:なぜ大学に行くの?

寅さん:勉強するためだ

満男:なぜ勉強するの?

寅さん:生きていくうえで、人はいろんなことにぶつかる。

そんなとき、オレのように勉強していないヤツは、その時の気分で決めるしかない。

でも、勉強した人間は、自分の頭で筋道を立てて、どうしたらいいかを考えることができる。

だから、みんな大学に行く。

なかなか哲学的ではあります。

動画を見ていると、寅さんの言葉ひとこと一言が、名調子と重なって、心にスッと、そして快く入ってきます。

「オレのように勉強していないヤツ」と「勉強した人間」とを対比させているところにも、大いなる説得力を感じます。

(次回に続きます)

何のために大学に行くのか? 車寅次郎の言から考えてみた その2 2023/11/22

(前回の続きです)

「なぜ勉強するの?」

「なぜ大学に行くの?」

このように生徒さんに尋ねると、かなりの確率で

「将来に役立つため」

という答えが返ってきます。

もちろん、これは正しい答えになるでしょう。

でも、勉強する意義なんて、学校を出て、社会人として社会に出てみないと分からないものです。

学生と社会人...

両者は「責任の度合い」が違います。

何だかんだで、学生のほうが、社会人よりは世間の荒波から守られます。

もっとも、どれだけ守られるかは、彼らがする失敗の度合いにもよりますが。

そのため、いろんなことにぶつかる頻度は、学生より社会人がよほど高くなります。

そうなると、これを乗り越えるため、自分の頭で一生懸命に考えなくてはなりません。

そうしたとき、勉強をしてきた人は、そうでない人より、いろんなことを考えたり、いろんなことができる確率が高いです。

映画に出てくる寅さんは、全国各地を渡り歩くテキ屋という設定です。

そして、無学ということにもなっています。

ただ、お客さん相手に舌先三寸で物を売って、生計を立てているわけです。

彼は学生より社会のいろんな場面を見てきています。

そういう寅さんからの言葉というのは、物の核心を突いている気がします。

...というわけで、引き続き、勉強するとしましょうか...

偏差値50~60未満の中3生 「全国高校入試問題正解」をどう使う? その1 2023/11/23

中3生は、高校入試の過去問に手を付け始める時期になってきています。

すでに過去問を解き始めているという受験生もいることでしょう。

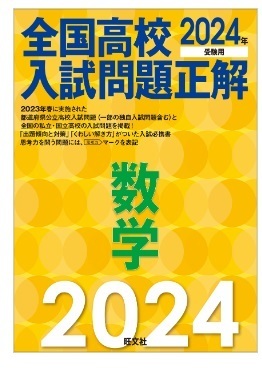

今回のコラムで扱うのは、旺文社から出ている「全国高校入試問題正解」の使い方です。

これは通称「電話帳」と呼ばれます。

そして特に公立高校を受験するときには、多く用いられているようです。

ネット上で検索しても、この本の使い方がいろいろ出てきます。

ところが、この使い方を読むと、ほとんどがトップクラスの生徒さんに向けたものとなっています。

そこで今回、偏差値50~60未満の中3生に、この「電話帳」を使う場合、どうすればいいのかを書いてみます。

◎英語・数学には手を出さない

偏差値50~60未満の中3生は、英語・数学の「電話帳」に取り組むことを、控えたほうがいいです。

英語・数学については、宮城県の過去問5年分くらいを繰り返しやるほうが適しています。

「電話帳」は、解答の解説が親切ではありません。

そのため、特に英語・数学は、分からないところが出てくると、このクラスの生徒さんには、消化不良となってしまう恐れがあります。

英語・数学の「電話帳」は、ナンバースクールが合格圏内に入ってからです。

(次回に続きます)

偏差値50~60未満の中3生 「全国高校入試問題正解」をどう使う? その2 2023/11/24

(前回の続きです)

◎理科・社会は偏差値55あたりから

理科・社会については、英語・数学ほど敷居が高くありません。

偏差値55以上の生徒さんなら、取り組み可能です。

この「偏差値55」というのは、泉高校のボーダー偏差値です。

順位にして、全体の上位3分の1以上ということになります。

さらに、「電話帳」には、「学校別」「分野別」があります。

「分野別」というのは、例えば、「物質の性質」「光と音」という風に、単元ごとに分かれているものを言います。

「学校別」というのは、例えば、「北海道の公立高校」「宮城県の公立高校」という風に、県ごと・学校ごとになっているものを指します。

このうち、「分野別」からのほうが、「学校別」よりも取り組みしやすいです。

というのも、普段に使っている問題集・参考書が、「分野別」に編集されているからです。

「学校別」というのは、模試のテスト形式と同じです。

どこから問われるか分からない分、難しく感じられます。

そして、偏差値55のラインを越えることがなければ、「電話帳」は手を出さないほうがいいです。

この場合、「電話帳」ではないものを、繰り返しやるほうが効果が出ます。

基本的な力の足りない段階で、「電話帳」にとりくむのは、消化不良になります。

(次回に続きます)

偏差値50~60未満の中3生 「全国高校入試問題正解」をどう使う? その3 2023/11/25

(前回の続きです)

◎国語は指導をしてくれる人が必要

国語の「電話帳」は、内容を指導してくれる人がいるとき限定で使ったほうがいいです。

「内容を指導してくれる人」となると、塾の先生や家庭教師ということになります。

というのも、「電話帳」は詳しい解説が書いていないからです。

これが使える受験生となると、塾で「電話帳」を教材として使っている人、あるいは、家庭教師のように個別に指導をしてくれる人がいる、という場合に限られてしまいます。

国語の場合、「なぜ答えが模範解答のようでなくてはならないのか」というのが、他の科目に比べると、分かりづらいからです。

・・・以上、5科目について、偏差値50~60未満の中3生が「電話帳」を使う場合を解説してきました。

ただ、このクラスの生徒さんの場合、「電話帳」はもちろんですが、これまで受けた模擬試験の復習もしっかりやっておかなくてはなりません。

そして、解き直してなお、解けなかったものは、その理由を自分なりに詰めていく必要があります。

やってみれば分かりますが、なかなか満点は取れないものです。

手も足も出ないものは別として、本来であれば、当たりそうなものを間違ってしまったときには、引き続き、問題演習に励んでいく必要があります。

減点されない字を書くために その1 2023/11/26

以前、当欄では、↓のようなコラムをアップしました。

ここで述べたことは、

「字は丁寧なほうが、受験としても得である」

ということです。

今回のコラムは、これをもう少し掘り下げてみます。

生徒さんがテストの答案に書く字にまつわることを書いてみます。

彼らの字を見ていると、以下のようなことが見えてきます

・綺麗あるいは、丁寧で読みやすい字を書いている

・判読しづらい字を書いている

・世間並みの字を書いている

いずれの場合でも、特に本人が何かに気を付けているという感じではありません。

彼らが普段から書いているように、答案にも書いているというだけです。

そう考えると、特にすごい努力をするわけでもなく、綺麗・丁寧な字を書いている生徒さんは、それだけで得をしています。

逆に、判読しづらい字の生徒さんは、損をすることがあるかもしれません。

ここで、ネットで拾った「判読しづらい字」「金釘流の字」の違いについて触れてみます。

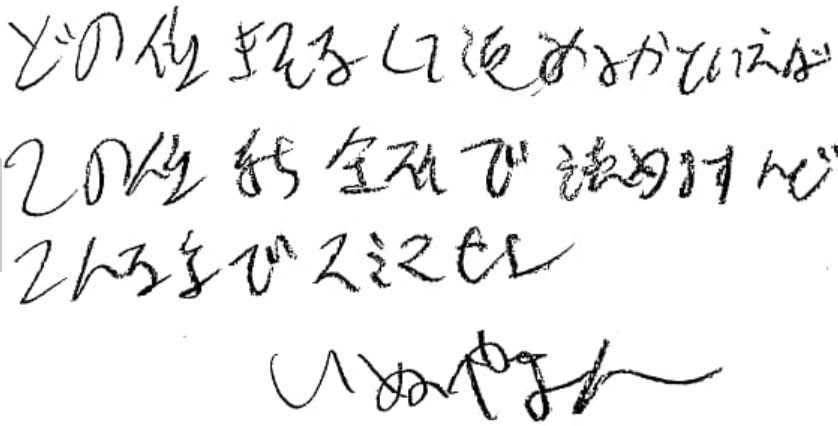

↓は「判読しづらい字」です。

↓は「金釘流の字」です。

「判読しづらい字」は、文章の前後を読んでも、何と読めばいいのか、パッと見て分からないところがあります。

「金釘流の字」は、文章の前後のつながりで、判読は可能です。

小学生の低学年男子によくありそうな字です。

(次回に続きます)

減点されない字を書くために その2 2023/11/27

(前回の続きです)

「金釘流の字」は、文章の前後のつながりで、判読は可能です。

採点者としては、比較的よく目にするタイプの字です。

さほど採点に苦労することはなさそうです。

「判読しづらい字」は、文章の前後を読んでも、何と読めばいいのか、パッと見て分からないところがあります。

これは採点者泣かせです。

こういう字が入試に出てきたら、採点者はどうするのでしょう。

また、本人が意図した文字と、採点者の読み取った字が違ってしまうということもあります。

これは英語の試験で英単語を書くときにしばしば起こります。

例えば、以下をご覧ください。

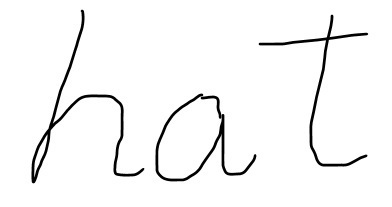

↑の字は、hatと読めます。

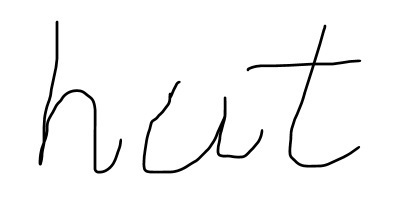

しかし、次の字はどうでしょうか。

こうなると、本人はhatと書いたつもりでも、hutとしか読めません。

具合の悪いことに、英語にはhut(山小屋)という単語があります。

hatと書くべきところを、このように書いてしまえば、その分は減点せざるを得ません。

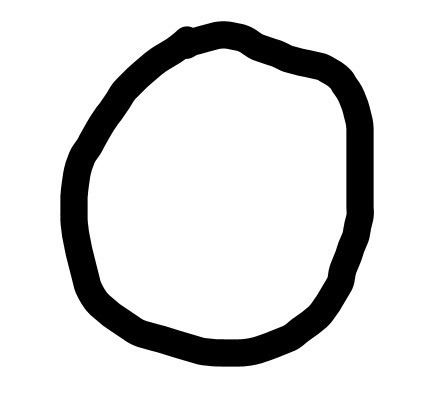

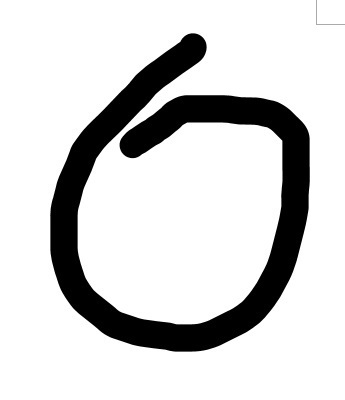

数字になると、こちらはどうでしょうか。

「ゼロ」と読めます。

しかし、こちらの数字はどうでしょうか。

これは本人が「ゼロ」のつもりで書いたとしても、「6」としか読めません。

さらに、当初は「ゼロ」のつもりで書いた数字も、自分が計算の途中で6と読んでしまい、計算ミスをするというケースもあったりします。

(次回に続きます)

減点されない字を書くために その3 2023/11/28

(前回の続きです)

生徒さんに書く字のことで記憶にとどめておいてほしいのは、

「試験答案は採点者が読みやすくなるように書いたほうがいい」

ということです。

というのも、書いた答えを正解とするか、間違いとするかは、書いた本人でなく、採点者が決めるものだからです。

言い換えると、採点者に

「この字って、こう書いたんだろうか?

ああ書いたんだろうか?」

というような疑念を持たせずに、マルッとしてもらうのが、生徒さんにとってはベストということです。

「判読しづらい字」は、採点のリズムを崩します。

上手でなくても、丁寧に書いてあれば、採点のリズムは崩れません。

そもそも生徒さんは、一般論として、

「テストだから、あるいは、入試だから字をいつもより丁寧に書こう」

などと考えながら答案に向かうことはありません。

しかし、特に「判読しづらい字」を書く生徒さんは、

「自分は読みづらい字を書いてしまう癖がある。

だから読む人のことを考えて、少し丁寧に書くようにしてみよう。

そのほうが、テストでは損をしないようだし...」

ということを頭の片隅に置いておくといいです。

このように考えてもらうと、採点する先生は、今より少しは仕事がしやすくなるのではないでしょうか。

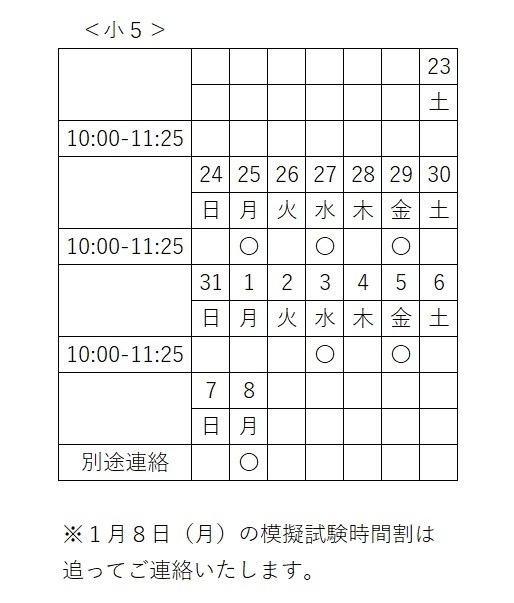

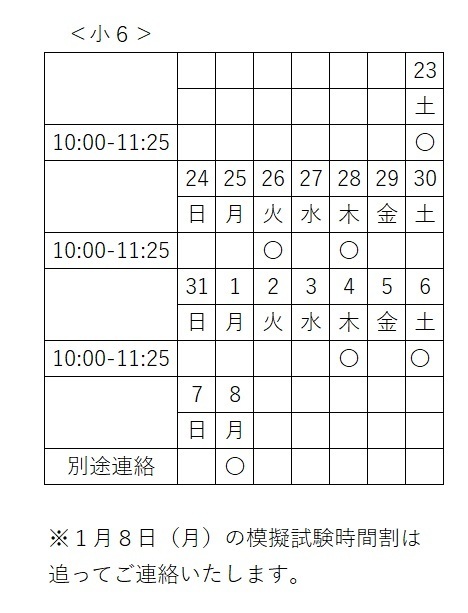

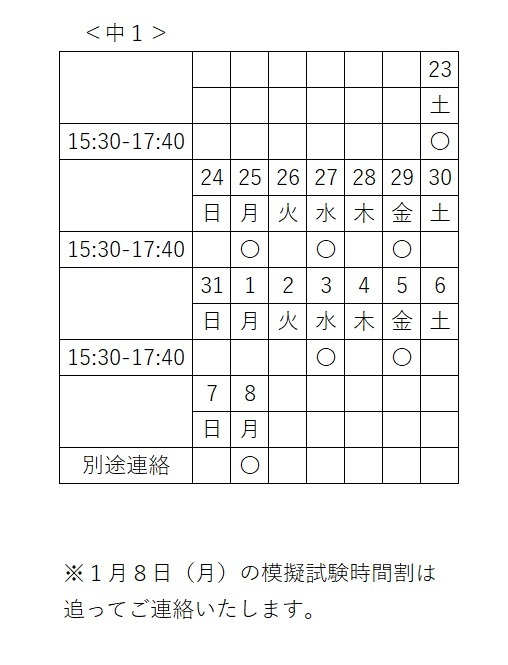

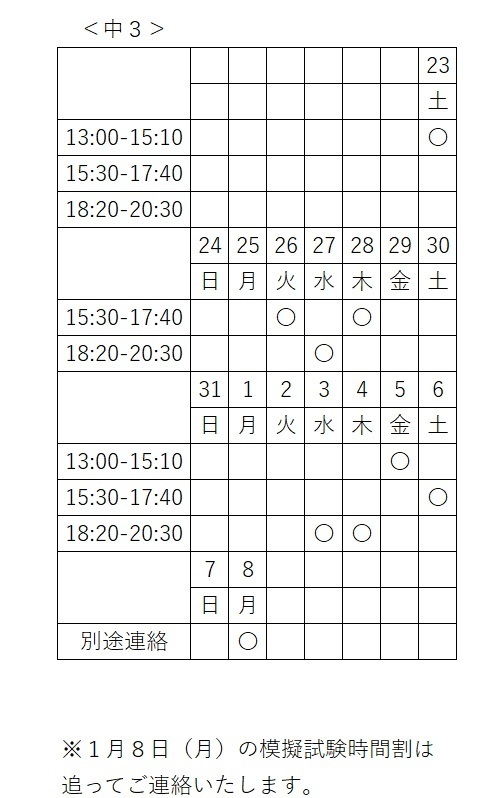

2023 冬期講習 実施要項 2023/11/29

◎料金

<冬期講習のみに参加の方>

☆いずれも税込み

小5・小6 15,130円

中1 18,980円

中2 19,800円

中3 21,270円

模擬試験代 3,000円

テキスト代 4,000円

<塾生の方>

別途案内します

ホントは怖い 宮城県公立高校の内申システム 2023/11/30

先日、YouTube動画「仙台・宮城の菊池特訓塾ch」にて、「ホントは怖い 宮城県公立高校の内申システム」という動画をアップしました。

今回のコラムでは、この動画の内容の補足をします。

補足というのは、宮城県の公立高校入試で採用している内申システムに、生徒さんやご父兄がどう対応しているか、についてです。

「宮城県の場合、高校入試には内申というのがあって、1年生のころからキチンとやっておかなくてはならないんだ」

ということは、意外に多くの生徒さんが知っています。

塾などでは、ビジネスにつながることもあって、折に触れて広く告知しています。

ご父兄も多くの方がご存じのようです。

ただ、知識はあっても、

「だからこうしてる」

というところまでは、なかなか行きません。

ナンバースクールのようなトップ校を狙うような生徒さんともなれば、そのあたりを考えて勉強し、学校生活を送っています。

しかし、そこから成績が下のほうに行くにつれ、具体的にどうしているかということがなくなっていきます。

まあ、仕方がないのかもしれませんが。

それから、私立高校は、これとは別のシステムを取っています。

判定するのに、3年生だけを見るとか、学年が進むにつれ、配点を大きくしていくとかという制度があります。

詳しくは、志望校ごとにご確認ください。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日