〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

コラム連載7周年を迎えました! 2020/08/01

今日は8月1日です。

弊コラム「雨か嵐か」を執筆以来7周年を迎えました。

途中、病気入院のため、2回×2週間程度を休んでしまった以外は、途切れずに書いてきました。

2013年開始当時「週休二日」→2014年7月に「週休一日制」→2015年2月に「週休零日」という推移で、コラムを執筆しています。

現在は、お盆とお正月の5日程度を除く毎日、コラムのアップを続けています。

「あれから7年もたったかな〜」という感じです。

こうしたコラムを補う形で、ツイッターもほぼ毎日発信しています。

昨年7月に開始した「雨か嵐かB面」も連載を続けています。

「動画で雨か嵐か」の配信も「1週間に1本」を継続中です。

生徒さんには常日頃「コツコツやるのが大事」と言っている以上、わたしとしても「コツコツ」を実践しているつもりです。

弊コラムならびに、その他SNSによる発信は、現在担当している、あるいは、将来担当するご家庭のご父兄に向けたものです。

「ご父兄なら、このようにお考えだろう」

「ご父兄なら、こういうものを読みたいのではなかろうか」

常にこのように考えながら、コラムを書いています。

他の発信も同じです。

この点は、これまでも、これからも変わることがありません。

引き続きよろしくお願いいたします!

あれこれ言っても最後は勉強量 その1 2020/08/02

先日ネットニュースを見ていたら、このような記事が目にとまりました。

これは高校野球に関する記事です。

書いてある内容としては、コロナ休校で練習が思うようにできなかったのですが、意外な効果があったというのです。

その効果とは、

・生徒たちの体が大きくなっている

・投手の球速が伸びている

・飛距離が伸びたというものでした。

では、受験学習の場合はどうなのでしょうか。

彼らと同様に、多くの人たちがコロナ休校を経験しました。

学校では通常の授業が行われませんでした。

オンライン学習、プリントによる指導などが、通常の授業の代わりとして行われました。

部活も学校の授業もないため、家でゆっくりできる時間は、間違いなく多かったはずです。

休校もはじめのうちは、生徒さんたちも喜んでいました。

しかし、休みには「あれもダメ、これもダメ」という制限が付いています。

休校からしばらくたつと、さすがにウンザリしていた様子でした。

そんな折、高校球児と同じように、学習量が減ったことで「意外な効果」があったのかと言えば、まずそういうことはありません。

ごく一部の生徒さんを除いて、勉強量が減れば、成績は落ちるという風にわたしは考えます。

当たり前と言えば当たり前なのかもしれませんが.....

(次回に続きます)

あれこれ言っても最後は勉強量 その2 2020/08/03

(前回の続きです)

今回話題になった高校野球の選手たちというのは、甲子園に出るような名門校に所属しているのでしょう。

そうでもなければ、新聞記者が取材にいかないでしょうから。

そういう学校は、毎日が野球、野球です。

しかも野球の面ではエリートたちです。

彼らはむしろ体の酷使、練習のし過ぎが指摘されてきました。

そういう高校生であれば、練習量を抑え、休養を多くとることで、逆に調子がよくなったという側面があるに違いありません。

しかし、受験学習について申せば、圧倒的多数の生徒さんは、事情が全く異なります。

エリート野球部員と違い、そもそも練習量=学習量が足りません。

成績の上がらない理由は、勉強法がよくないなどもあります。

が、最大の原因は学習量の不足です。

確かに野球部員でも、生徒さんたちでも、ゆっくり休むことは必要です。

そうでなければ、体を壊してしまいます。

とはいうものの、わたしの見る限り、生徒さんたちの練習量=学習量の不足というのを感じざるを得ません。

「学習量の不足? 学校から帰ってきて2時間とか3時間とか、ちゃんとやってるんですけど!.....」

こういう生徒さんもいるはずです。

「それくらいやって、足りないって言われても....」

こういう生徒さんもいるかもしれません。

(次回に続きます)

あれこれ言っても最後は勉強量 その3 2020/08/04

(前回の続きです)

ただ、よく考えてみると、成績が下のほうになればなるほど、必要な学習時間は多くなります。

例えば、トップ層なら1時間で理解できるところを、下位層なら5時間・10時間かかってしまうということです。

しかも下位層に属する生徒さんですと、いま現在まずまず理解できているように見えるところでも、試験のときにそれができている保証はありません。

定期試験の前に繰り返し演習したところでも、答案を見て「頭が真っ白になった」「何だかよく分からなくなった」となりすることはままあります。

その結果、壊滅的な状態に終わったというのは、しばしば経験してきました。

結局それは、しっかり定着ができていないからにほかなりません。

定着させるには、時間をかけて演習を積む以外に方法がありません。

となれば、同じ「3時間勉強した!」と言っても、トップ層とそうでない層では、密度が全然違います。

ということは、習熟度が低ければ、そもそも慢性的な学習量不足状態ということになってしまいます。

理論上は、成績がよければよいほど、学習量は少なくて済むはずです。

しかし、現状は全く逆です。

成績がよい生徒さんほど、しっかり学習しています。

「あれこれ言っても最後は勉強量」というのは、そういうことです。

「動画で雨か嵐か」 〜一高の強歩大会vs二高の岩手山登山〜 2020/08/05

動画がきちんと表示されない場合はこちらから

文武両道は理想だが..... その1 2020/08/05

「文武両道」という言葉があります。

これは、学芸と武芸の両方に優れているという意味です。

つまりは武家で使われる言葉でした。

本来はそういう意味ですが、学校や受験界隈では、「お勉強のほうも部活動も両方優れている」場合に使います。

いわゆる進学校と言われる高校では、「文武両道」が伝統的に重視されてきました。

特に旧制中学の伝統を受け継ぐ高校はそうです。

県内では、一・二高や石巻・古川・白石のような高校には、そういう流れが息づいているように見えます。

三高は前身が旧制中学ではありませんが、「文武両道」を実践しているといえます。

とはいうものの、「文武両道」は誰もができるわけではありません。

もちろん、「文武両道」ができている人はすごいです。

それは大いに称賛すべきです。

何しろすごいのですから。

ただ、「その他大勢」の生徒さんたちは、自分の胸に手を当てて、「文武両道」がほんとうに可能なのかを聞いてみるといいです。

YESと答えられる人は、そんなに多くはないでしょう。

ウルスラtype1を筆頭に、私立高校の「特進」系のコースの多くが、部活動なしで、受験学習に集中させているのも、その証左なのではないでしょうか。

これらのコースは「文武両道」と対極にあります。

(次回に続きます)

文武両道は理想だが..... その2 2020/08/06

(前回の続きです)

ナンバースクールあたりに進学する生徒さんは、学習もさることながら、運動のほうも「そこそこに」できる人たちが多いです。

この点、意外に思われるかもしれません。「

お勉強のできる人=勉強ばかり=運動はからっきし」という生徒さんは、意外と少ないです。

例えば、一高・二高に合格したわたしの生徒さんの体育の評定を見てみると、7割近く5が取れています。

評定が3だったという生徒さんは1人だけです。

現在担当している生徒さんで、一高・二高を目指している生徒さんも皆さん評定5です。

「評定5」には、ペーパーテストの成績も当然含まれます。

確かに「評定5」=「運動能力が優れている」とは必ずしも言えないかもしれません。

が、常識的に考えて、「運動はからっきしダメ」となれば、「評定5」は付きません。

むしろ、学習の苦手な生徒さんほど、体育の評定も低い傾向にあります。

主要5教科の平均評定が3だと、体育も3ということが多いです。

主要5教科の平均評定が2だと、体育も2ということが多いです。

「お勉強のほうはからっきしで、とにかく部活!部活!」という生徒さんも、意外なほど「評定5」は付いていません。

これは、ペーパーテストの成績も影響しているものと思われます。

(次回に続きます)

文武両道は理想だが..... その3 2020/08/07

(前回の続きです)

前回、学業と体育の成績との相関関係について述べました。

そこから分かるように、能力のある人は、器用でそつなくいろんなことができる場合が多いということです。

しかしながら、そのような人は、世の中で少数派です。

ということは、「文武両道」のできている人のほうが、圧倒的に少ないということを意味します。

そもそも「文武両道」を指導理念として置く高校というのは、「学業が人に抜きんでていること」が大前提です。

そういう前提があった上で、「運動など学業以外のこともそこそこできる」という人たちが集ってくることを「暗黙の了解」にしています。

かつて、二高は、去年まであった前期選抜入試で、平均評定4.8以上あることが出願の基本条件でした。

県大会に出場したりすると、4.3以上となり、条件は若干緩和されましたが、二高が自校の生徒に求める水準の高さが分かろうというものです。

もとより、評定4.8以上というのは、あくまで「出願条件」です。

そこからペーパーテストが待ち受けています。

ですから、そこから漏れている圧倒的多数の人たちは、自分自身をよく振り返る必要があります。

「そもそも自分の得意とするところはあるのか」.....

「あるとしたら、それは今後のセールスポイントになり得るのか」.....

この点、要注意です。

仙台二高を目指すアナタへ 〜「高校入学はゴールでないこと」を理解する人・しない人〜 その1 2020/08/08

今年はコロナ休校の影響で、例年とは違った8月になっています。

生徒さんたちの様子を見ていると、今週辺りからボチボチ夏休みが始まるという感じです。

通常ですと、「夏を制する者は受験を制する」などという言われ方をします。

そして、夏休みが生徒さんにとっても、さらには受験関係者にとっても書き入れ時になります。

が、今年は必ずしもそうなっていません。

夏休みの時期が例年と比べて、非常に短いからです。

そんな中、短い夏休みを最大限に生かして各所の夏季講習へいそしんでいる生徒さんも多いです。

今回のコラムでは、そういう風に頑張っている生徒さんの中で、二高を目指すアナタへ、わたしが思うところを書いてみます。

それは、表題にもあるように、「高校入学は大学進学への通過点」であるということです。

この「通過点」ということに関しては、これまで本欄や動画「仙台一高・二高へ進学を希望する皆さんへ」でも、たびたび伝えてきました。

とはいうものの、

「通過点ってどういうこと?」

「通過点というのであれば、他の中3生も同じでは?」

という生徒さんからの疑問が予想されます。この点について、他の中3生の場合とどう違うようになるのか、比べながら書いてみます。

(次回に続きます)

仙台二高を目指すアナタへ 〜「高校入学はゴールでないこと」を理解する人・しない人〜 その2 2020/08/09

(前回の続きです)

前回のコラムで、「高校入学は大学進学への通過点」であると述べました。

「通過点」というのは、要するに「入試は高校入試で終わりでない。大学入試もある」ということです。

そして、この大学入試のために高校で要求されるレベルが、他の高校と比べてキツいものであるということも意味します。

実を言うと、大学は「選ばなければ」、受からないということはまずありません。

ただ、ご父兄たちが中高校生だったころと比べて、難関大学とそうでないところの差が拡大しているという現状があります。

よって、二高入学後には、高校受験に必要な学習と、高1生になってからの学習のギャップを非常に感じることになるはずです。

特にそれは、英語・数学で感じることになります。

わたし自身も、中学から高校に上がったとき、この「高1ギャップ」を強く感じました。

こういうことなら、もう少しギャップが緩やかになるようにしておいてほしいと思ったことも一度や二度ではありません。

なぜギャップが緩やかになっていないのかと言えば、これは「義務教育かそうでないかの差」でしょう。

公立中学では、定期試験でほぼ満点近くを取る生徒さんもいます。

その一方で、100点取れるか取れないかという生徒さんもいます。

「高1ギャップ」をなだらかにすることは、つまり、下位層の負担がより大きくなることを意味します。

(次回に続きます)

仙台二高を目指すアナタへ 〜「高校入学はゴールでないこと」を理解する人・しない人〜 その3 2020/08/10

(前回の続きです)

二高を目指している人で「高校入試がゴール」になっている人は少なからずいます。

というより、かなり多くの生徒さんたちが、「高校に合格したら次がすぐに待っている」という意識なしに学習に励んでいるようです。

確かに、差し当って突破しなくてはならないのが、高校入試です。

それゆえ、そういう彼らに「先があることも考えて!」と言っても、ある意味、酷な話かもしれません。

しかし、高校入試から先は何も考えていないのと、「まだ先はあるのだ」と考えながら受験学習を行うのとでは、やはり高校入学後に違ってくるような気がします。

かくいうわたしも、中学生のころに、「高校合格後はすぐに大学入試が待っている」などと意識したことは全くありませんでした。

今は、オープンキャンパスで、二高の先生方が未来の新入生に向けて、いろいろと語ってくださいます。

しかし、わたしの時代は、オープンキャンパスもなければ、学校のホームページもありません。今も中3生に配付される学校ガイドで判断するしかありませんでした。

そして、高校入学後、「二高ってこういう論理で動いてるのね!」と相当に面食らいました。

ですから、わたしとしては、今、学習に励んでいる生徒さんが高校合格後に戸惑うのを、できる限り小さくしたいと考えています。

(次回に続きます)

仙台二高を目指すアナタへ 〜「高校入学はゴールでないこと」を理解する人・しない人〜 その4 2020/08/11

(前回の続きです)

二高を目指す生徒さんたちにとってみると、普段の学習に追われて、「高校入学後」のことまで意識するのは難しいかもしれません。

ではどうすればいいのか.....

差し当っては、難関私立高校の入試問題をちょっとでいいので解いてみることです。

具体的に言うと、塾教材「発展新演習」や「新中学問題集」で、B問題とか、難関入試にアクセスなどと書いてある問題を少し解いてみることです。

宮城県の公立入試では、B問題で出てくるような難問が解けなくても、合格は可能です。

ただ、多少は難問に触れておくと、高校入試によい効果があります。

そして、これは「高校合格後」の対策にもなります。

高校入学後、若干なりとも難問に触れてきた生徒さんと、そうでない生徒さんとでは、やはり違います。

とはいえ、あまり難問ばかりをやって、うんうん考えるばかりであっては、効率的な入試対策とは言えません。

「易しい問題をエラーすることなく得点する」という訓練も必要です。

難問は「ちょっとスパイスを効かせる程度」でOKです。

あまりにのめりこむのは、かえって危険です。

二高を目指す生徒さんは、上記のような現状を踏まえ、合格した暁にはスムーズに高校生活へなじんでください。

なお、本コラムは明日12日から14日までお休みをいただきます。

15日に再開します。

よろしくご了承ください。

「お盆前14時間学習会」レポート 2020/08/15

去る10日、および11日の2日間、「限定6名まで! お盆前14時間学習会」を開催しました。

会場は、このところの「定席」となっている「フラワード北仙台」という花屋さんの2階です。

例年ですと、午前9時〜夕方5時の開催でしたが、コロナによる花屋さんの営業時間変更により、1時間時間が繰り下がりました。

参加人数の内訳は、中3生5名、中1生1名の計6名です。

中3生の参加が目立ちました。

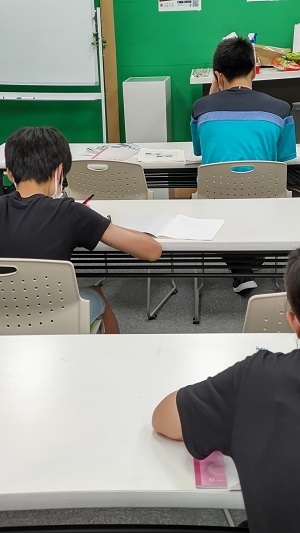

↓の写真は、学習会の会場および学習の様子です。

学習内容は、生徒さんごとに違います。今回の学習会では、通塾している塾の課題、学校の予習先取り、前学年までの復習を主として行いました。

わたしの開く学習会は、「菊池がすべての生徒さんに目配りする」ことを基本にしています。

学習の際には、1時間に10分程度、各生徒さんに個別指導を行いました。

「参加人数を6名に絞って行う」ということの意義がここにあります。

休憩時間には、おやつも用意しました。

また、ご父兄から差し入れもありました。

休憩時間には、恒例となったゲーム大会をしました。

今回は、初日が「坊主めくり」、2日目が「UNO」です。

今回初めて参加した生徒さんは、「坊主めくり」がどんなものかを知っていました。

前回までですと、「坊主めくり? 知らない」という生徒さんは何名かいたのですが.....

今回の学習会は、前回までと比べて、学習時間中に集中できていました。

昼食後や終了間際辺りに集中力が途切れてしまう生徒さんも出てくるのではないかと思っていましたが、今回はすばらしかったです。

今回の学習会でやったことが、今後の学習に生かされればと思います。

参加した生徒さん、お疲れさまでした。

また、ご父兄の皆様、お気遣いありがとうございました。

令和2年8月度 対抗バトル 入賞者発表! 2020/08/16

今月の「対抗バトル」では次の生徒さんを「英雄認定」いたします。

(模擬試験の部)

仙台市泉区 中学3年 Aくん

☆前回比 5アップ 改善率11.11ポイント

今回は中3生1人が「英雄認定」です。

偏差値で前回比5ポイント改善しました。

Aくんは、出された課題をいつも確実にこなしてきます。

そして、指導の際には、積極的に質問をしてきます。

このような姿勢を、大いに評価したいところです。

私立高入試まで、あと7か月です。

そして公立入試まであと8か月です。

この期間、「確実にわかるところを得点していく」よう頑張っていきましょう!

引き続き全力投球です!

中学生 間違いだらけの「副教材ワーク」の使い方 その1 2020/08/17

こないだ始まったばかりの夏休みも、もうすぐ終わりを迎えています。

わたしの生徒さんの多くは、19日から20日にかけて、授業が再開されます。

生徒さんの中には、来週すぐに期末試験という中学校もあります。

また、多くの中学生が9月半ば〜20日ころには期末試験に臨みます。

そこで今回のコラムでは、定期試験対策には欠かせない「副教材ワーク」の使い方について述べてみます。

「副教材ワーク」については、学校の先生からアドバイスがあります。

受験関係者も、非常に詳しく使い方の指導をしています。

さらに、ネットを検索すると、現役の中学生がyahooの知恵袋に回答している例もあります。

どの方法もしっかりと工夫はされています。

しかし、これらには致命的な欠陥があります。

それは、そもそも「副教材ワーク」を使いこなせるのは、わたしの見るところ、評定4.0以上の生徒さんたちであるということです。

多く見積もって、平均つまり3.7くらいが取れている生徒さんたちです。

ということは、かなりの生徒さんに、「副教材ワーク」の使い方が当てはまらない可能性があるということです。

わたしのように、個々の生徒さんの成績の幅が非常に大きいと、余計にそれを感じます。

(次回に続きます)

中学生 間違いだらけの「副教材ワーク」の使い方 その2 2020/08/18

(前回の続きです)

平均まで行かないという生徒さんでも、各所で紹介されている「副教材ワーク」の使い方の中には、もちろん当てはまるものもあります。

ただ、「模範になるから」ということで、できる人のマネをすると、かえって悪い結果になってしまう可能性があります。

この点、注意が必要です。

「副教材ワーク」の使い方で、最も気を遣うべきは、「どの問題を解いていくか」そして「どの問題を解かずに済ませるか」です。

「副教材ワーク」の使い方を見ていると、「定期試験までに3回繰り返しましょう」「繰り返し解きましょう」という風に、「繰り返し」が強調されています。

これは全くその通りです。

しかし、ここから踏み込んで重要なのは、次の3点です。

「どの問題を繰り返すか」

「どの問題を繰り返さないか」

「どの問題を解かずに済ますか」

こういうことは、「副教材ワーク」の使い方では語られていません。

「副教材ワーク」の使い方を説く方々は、受験関係者にせよ、現役中学生にせよ、「できる人たち」です。

となれば、基本的にどの問題にも取り組むことができます。

しかし、例えば、評定2や3の生徒さんが、数学の難しい問題に挑戦したところで、時間のムダです。

彼らにとって、こういう問題は、「解かずに済ます」ことが最善です。

時間は有効に使わなくてはなりません。

(次回に続きます)

中学生 間違いだらけの「副教材ワーク」の使い方 その3 2020/08/19

(前回の続きです)

前回、「副教材ワーク」の「繰り返し」について述べました。

この「繰り返し」も、成績によって、意味するところは違います。

例えば、5が取れている生徒さんであれば、1周やって解けている問題は、とりあえず2周目に取り組まなくても大丈夫でしょう。

あくまで、「とりあえず」ですが.....

2周目には、1周目でできなかった問題を中心に取り組むべきです。

彼らが学習の中心に置くのは、「現段階で解けていない問題」「あやふやな問題」です。

これは高得点を得るために欠かせません。

一方、評定2の生徒さんは違います。

彼らが繰り返すべきは、「1周目で解けている問題」です。

試験の際、確実に力を出せるためには、「まず現段階できている問題」に取り組まなくてはなりません。

彼らに80点や90点は不要です。

まず何とか40点に手が届けばいいはずだからです。

そして、「解かずに済ます」難しい問題は、できる限り丁寧に解答を赤字で「写経」すべきです。

それは、評価する先生の心証をよくするというただ一点のためです。

「副教材ワーク」の使い方といっても、成績によって、このように取り組むべき方法が違います。

生徒さんには、方法を間違えず、できる限り成績の上がる方法で取り組んでいってほしいと思います。

「動画で雨か嵐か」 〜二華高 低倍率狙いはやめておきましょう!〜 2020/08/19

二華中・青陵中入試 記述問題のツボ 〜どう書けばいいの?〜 その1 2020/08/20

二華中・青陵中入試の対策をする上で、頭を痛めるのが、記述式問題です。

「次のア〜オの中から1つ選べ」というような選択問題に比べると、記述式は骨が折れます。

また、模範解答を見ても、どういう書き方がいいのか、あるいはどういう書き方がまずいのか、判然としないことが多いです。

そもそも記述式というのは、二華中・青陵中入試に限って出てくるわけではありません。

高校入試・大学入試でも出題されます。

ただ、二華中・青陵中入試は、通常の入試に加えて、作文もあります。

その作文も400字とか500字とかいう、がっちりしたものです。

そこで今回は、わたしが二華中・青陵中の受験生を見ていて、記述問題でどういう弱点を抱えているかについて書いてみることにいたします。

そして、それに対応する方法はどんなものがあるかも記します。

今回、キーワードとするのが、「主語」と「対比」です。

「主語」と「対比」???

そう言われても、ピンとこない方が多いかもしれません。

「主語」というのは、「誰が」あるいは「何が」どうしたのかを明確にしておくことです。

「対比」というのは、「日本の国土は小さい」と書くより、「日本の国土は、アメリカやロシアに比べて小さい」と書くことを心がけるべきということです。

以下、詳しく述べます。

(次回に続きます)

二華中・青陵中入試 記述問題のツボ 〜どう書けばいいの?〜 その2 2020/08/21

(前回の続きです)

まず、「主語」についてです。彼らの書くものを見ていると、「誰が何をしたか」「何が何をどうしたのか」が、よく分からない場面に出くわします。

ですから、答案を書く際は、この点をしっかり認識しておかなくてはなりません。

これはなかなか難しいことです。

というのも、わたしたちは日常生活を送っているとき、いちいち「主語」を付けて話していないからです。

日本語は、英語のような言葉と違います。

例えば、

「昨日、テレビ、何見たの?」

「ああ、半沢直樹」

というような会話がごく普通に行われています。

日本語として何の違和感もありません。

逆に英語のように、「わたし」だの「あなた」だのといちいち言うのは不自然です。

それゆえ、「主語」が何なのかをしっかり明示しながら書くというのは、困難さが伴います。

これがどのくらい難しいのか、実例を出します。

...わたしは学校の吹奏楽クラブの大会を見に行きましたが、上手に演奏していたのでよかったです。

生徒さんの書きがちな文章です。

「上手に演奏していた」のは、常識的に吹奏楽部でしょう。

が、入試に出てくるような込み入った事柄ですと、「誰が何をしたか」「何が何をどうしたのか」を明確に書かなくてはなりません。

これがきちんとできていないと減点の対象となります。

(次回に続きます)

二華中・青陵中入試 記述問題のツボ 〜どう書けばいいの?〜 その3 2020/08/22

(前回の続きです)

次に焦点を当てたいのが「対比」です。

「対比」というのは、あることを述べるとき、何かと比べながら書いていくということです。

例えば、こんな感じです。

(例1)

2019年の平均寿命は、平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳であり、高齢化社会が進んでいる。

(例2)

1990年の平均寿命は、平均寿命は男性75.92歳、女性81.90歳である。

2019年の平均寿命は、男女それぞれ、81.41歳、87.45歳であり、高齢化社会が進んでいる

(例1)と(例2)では、(例2)のほうが「高齢化社会」の進み具合がよく分かります。

これが「対比」という考え方です。

生徒さんたちの答案を見ていると、(例1)のような書き方をしばしば見かけます。

(例2)のように「比べる対象」を記すと、パンチのきいた答えになります。

この「対比」はいろいろと応用できます。

「A君は、小5のときクラスでも背が小さいほうだった。小6になり背が大きいほうになった」

こういうところにも、「対比」という考えを使うことができます。

以上述べたことは、問題演習を繰り返して体に覚えさせる必要があります。

頭だけで理解していても、できるようにはなりません。

実践あるのみです。

個別指導 「先生1人に生徒2人?生徒1人?」のボーダーライン その1 2020/08/23

わたしのような家庭教師という指導形態は、「個別指導」と呼ばれています。

この「個別指導」は、家庭教師のほかに「個別指導塾」で行われています。

ご父兄が今の生徒さんくらいのときと比べると、「個別指導塾」はかなり多くなりました。

家庭教師の場合は、原則として「講師:生徒=1:1」です。

これは、いわゆる「マンツーマン指導」と言われています。

「個別指導塾」の場合は、講師1名に対して、生徒1人、2人、3人以上.....と様々です。

そして、講師が担当する生徒が多ければ多くなるほど、費用は小さくて済みます。

「講師:生徒=1:1」という「個別指導塾」は、家庭教師の派遣会社が行っている場合が多いようです。

この個別指導塾に関して、わたしは以前に「家庭教師から見た個別指導塾の指導料と選び方」と題して、コラムを書きました。

その中で、「生徒が複数名」ということであれば、「講師1名に対して、生徒2名」が最善に近いと記しました。

今回のコラムは、上記コラムの発展版です。

「先生1人に対して、生徒2人がいいのか、それとも生徒1人がいいのか」について、以下、書いてみます。

結論を申し上げると、その生徒さんの成績で、生徒2人でもOKか、それとも生徒2人ではキツいのかが決まると考えています。

(次回に続きます)

個別指導 「先生1人に生徒2人?生徒1人?」のボーダーライン その2 2020/08/24

(前回の続きです)

前回述べた成績のボーダーラインというのは、次のようなものです。

(偏差値42未満)講師1名・生徒1名のほうがよい

(偏差値43−47)グレーゾーン。その生徒さんの頑張り次第

(偏差値48以上)講師1名・生徒2名でも何とかなる

以上は、わたしの「職業人としての勘」です。

科学的根拠はありません。

また、今のところは偏差値42未満であっても、もともとの能力がもう少し高ければ、講師1名・生徒2名でも大丈夫な場合があります。

偏差値42に達しない生徒さんですと、小学校3年あたりからの学習内容があやふやです。

特に算数・数学分野!

ですから、そのくらいの成績の生徒さんですと、講師1名・生徒2名でもかなりキツいです。

生徒さん自身はあまり感じないかもしれませんが、教えるほうからすると、「手の回らなさ」を感じます。

そして、わたしの経験から申し上げますと、学習の苦手な生徒さんの指導は、平均が取れている生徒さんに比べて、1.5〜2倍くらいのエネルギーを消費します。

成績が下るにしたがって、エネルギーの消費量はアップします。

同じ餅でも、つきたてのホヤホヤのものと、日にちがたってガチガチに固まったものとで、こねるのにどちらのほうの手間がかかるのか、というのと事情は似ています。

偏差値42に達しない生徒さんは、講師1名・生徒1名のほうがよいという根拠はそこにあります。

(次回に続きます)

個別指導 「先生1人に生徒2人?生徒1人?」のボーダーライン その3 2020/08/25

(前回の続きです)

個別指導塾については、以前、次のようなコラムを書いたことがありました。

「個別指導塾から来る生徒さんについて 〜なるべく早めの対策を〜 その1」

「個別指導塾から来る生徒さんについて 〜なるべく早めの対策を〜 その2」

「個別指導塾から来る生徒さんについて 〜なるべく早めの対策を〜 その3」

「個別指導塾から来る生徒さんについて 〜なるべく早めの対策を〜 その4」

ここで書いたことは、簡単に言うと、講師の担当する生徒の数が多いため、結果として学習がまるで身についていない例です。

このコラムでは、ある全国規模の個別指導塾を経てわたしのところに来た生徒さんのことを書いています。

ここで、「ホントに基本的なところがメタメタ」というのは、生徒さんの成績が偏差値42あたりに届いていないケースです。

「基本的なところがメタメタ」という生徒さんは、わたしにとって、特に珍しいわけではありません。

むしろ、「よくあるパターン」です。

ただ問題なのは、そういう生徒さんが、講師1名に対して、生徒3名もしくは4名、5名といった環境で放置されてしまうことです。

ご父兄にしてみれば、教育費は安く上がるほうがいいに決まっています。

とはいうものの、「安く上がる」背景には、それなりのリスクがあることもまた事実です。

このあたり、判断は難しいところです。

8月26日現在の指導枠空き状況について 〜一部土日の枠を募集中です〜 2020/08/26

本日現在の指導枠空き状況は以下の通りです。

お問い合わせをくださる方は、以下をご参照ください。

☆お問い合わせに当たって、合格実績を参考にしたいご父兄へ

当方の合格実績のページをご参照ください。

<空き状況>

☆平日

14時以前あるいは22時以降のみ受け付けております。

☆土曜・日曜

お住まいの場所によって、お引き受けできる場合がございます。

詳しくはお問い合わせください。

☆平日の夕方〜夜の時間における指導をご希望の方は、キャンセル待ちになります。

空きが出次第、順に指導を開始いたします。

現在、当方は原則として対面指導をおこなっておりますが、「オンライン指導でもOK」というご家庭があれば、お問い合わせください。

指導に当たって、当方は、特に次のような生徒さんの力になれます。

1.大学受験、赤点対策を希望する高校生

2.二華・青陵・附属など中学受験を予定する小学生

☆特に俊英四谷や栄光ゼミナールのサポートをご希望のご家庭

3.通塾しても、成績がなかなか上がらない中学生

☆特に仙台一高・二高といったナンバースクール、高専受験の際の塾サポートをご希望のご家庭

☆学習障害やADHDなどの発達障害を持つ生徒さんも対応可能です!

☆無料体験指導について

60分の指導を「体験指導」として無料といたします。

ただし、契約時において指導期間が3か月に満たない契約をご希望の場合、無料体験指導は対象外とします。

「体験指導」は、契約をする際に「菊池の指導がどういうものか」を体験するという目的で行っています。

「体験指導」のみを目的としたお問い合わせは、菊池への指導依頼を真剣にお考えのご家庭にご迷惑となりますので、ご遠慮ください。

「無料体験指導」の実施のみを目的としていると思われる場合は、実施をお断りしております。

指導をお引き受けするに当たりましては、「生徒さんが、菊池の指導を受ける意思があること」のみが要件です。

一方、「うちの子供は、全くやる気がありません。何とかやる気の出るようにして下さい」というご依頼は、申し訳ございませんが、お引き受けできません。

菊池の指導を受ける気のない生徒さんの指導は、生徒さんそして菊池双方にとって得るものがありません。

そういうところに振り向ける労力を、成績を上げたいと望む生徒さんへ向けます。

塾と併用した場合の「その後の結果」については、弊サイトのコラムに詳細がございます。

上記を参考にお問い合わせをご検討ください。

引き続きよろしくお願いいたします。

「動画で雨か嵐か」 〜仙台一高 数学の小テスト〜 2020/08/26

動画がきちんと表示されない場合はこちらから

小6以下の子供を持つご父兄限定 昔よりこんなに増える英単語の数! その1 2020/08/27

これから述べることは、小6以下のお子さんをお持ちのご父兄向けです。

よって、それ以外の方にとっては、興味の湧かない内容になります。

その点をお断りして話を進めます。

本年より小学校5・6年生は、英語が「正式教科」になっています。

「正式教科」というのは、他教科と同様にペーパーテストが実施されます。

そして、通信表に成績がきっちり付いてきます。

このように英語教育が前倒しされたことに伴い、子息が覚えておくべき英単語の数も大きく増えることになります。

今、ここに、「学習指導要領の改訂に伴う学校英語教科書語彙の時代的変化―1980 年代から現在まで―」という論文があります。

そこからの引用という形で、中学校までに習う単語数を記してみます。

◎1980年代

900−1050語

☆だいたい中高校生を持つご父兄の世代

◎1990年代 1000語

☆だいたい小学生以下の子息を持つご父兄の世代

◎2000年代 900語

☆いわゆる「ゆとり世代」

◎今の小6生以下

小学校600−700語

中学校1,600−1,800語

合計 2,200−2,500語

「今の小6生以下」の単語数は、文科省の「中学校学習指導要領」から引用しました。

「爆発的」といっていいほどの単語の増え方です。

今はコロナのために静かですが、来年4月以降、マスコミや受験関連の記事で大きく取り上げられることになると思われます。

(次回に続きます)

小6以下の子供を持つご父兄限定 昔よりこんなに増える英単語の数! その2 2020/08/28

(前回の続きです)

前回述べたように、中学3年までに習う英単語の数は、ご父兄のころと比べて、2倍近くになります。

確かに英語を学ぶ期間は、2年間前倒しされました。

ですから、学ぶ単語が増えるのも、道理なのかもしれません。

しかしながら、いくらそうでも、義務教育までに習得する単語がこれまでより倍になってしまうのです。

「いくら何でも.....」とお感じになる方が多いのではないでしょうか。

英単語の数がこれまでより増えるということは、当然のこととして、入試にも関わってきます。

差し当って、二華中・青陵中は、今の5年生以下の受験生に、英語の試験を課します。

難易度としては高くないかもしれませんが、受験生の負担は増えます。

そして、高校受験問題も今までに比べて、間違いなく難しくなるでしょう。

前回のコラムで、中学校までに2,200から2,500語の英単語を学ぶと記しました。

この数というのは、だいたい今の高1くらいで出てくる単語数です。

さらに、中学で習うことになる文法事項も、今は高校でやっていることが少し降りてきます。

来年改定される予定の教科書は、すでに公になっています。

並みいる受験関係者がアッと驚いています。

「ホントにこれ、中1の教科書?」と感じます。

度肝を抜くような教科書です。

(次回に続きます)

小6以下の子供を持つご父兄限定 昔よりこんなに増える英単語の数! その3 2020/08/29

(前回の続きです)

英語は数学と同様、生徒さんの力の差が極めてハッキリ現れる教科です。

これまでですと、中1の夏休みに突入するころには、学力差がきれいに分かれるというのが典型的なパターンでした。

一般的な公立中学の場合、10%前後の生徒さんが、「英語がほとんど読めない」あるいは「読めるが単語の意味が分からない」という状態です。

これは、かつて書いたコラム「中学生の英語の低得点 ご父兄の覚悟 その4」でも述べたとおりです。

こういう生徒さんたちは、中学入学前の段階で、すでに英語の授業はまるっきりチンプンカンプンとなってしまいます。

中学入学前に、今の中1生が覚えておくべき単語を「もうすでにやった」ことにされてしまうからです。

ですから、生徒間の英語の差は、中学の段階において、間違いなくこれまで以上に拡大します。

中学の英語の先生は、来年以降、生徒間の差の大きさに、今にもまして苦労するようになるでしょう。

ナンバースクールや二華・青陵あたりを狙えるトップ層は、受験に向けて、早めの準備・スタートが必要となります。

彼らのような生徒さんは、小さいころから、英会話学校や公文などですでに英語になじんでいる人も多いです。

こうした流れは、スタートの低年齢化にますます拍車をかけていくことが予想されます。

ご父兄におかれても、入試を迎えるころになって「うわ〜 間に合わない!」とならないよう、早めにご準備を!

家庭教師とは基本的に「弱者」に向けたもの 〜「弱者」もいろいろ〜 その1 2020/08/30

先日書いたコラム「8月26日現在の指導枠空き状況について 〜一部土日の枠を募集中です〜」に、ちょっと補足しておきます。

表題にも記しましたように、家庭教師という指導形態は、基本的に「弱者」に向けたものだとわたしは考えています。

家庭教師はご存じの通り、原則としてマンツーマン指導です。

コストパフォーマンスは非常に悪いです。

それゆえ、学校のような通常指導ではカバーしきれない部分を補います。

そうなれば、家庭教師を利用するのは、基本的に学習における「弱者」ということになります。

ただ、わたしがこれまで担当してきた生徒さんを見ていると、「弱者」もいろいろです。

「弱者」という言葉から連想する生徒さんとして、まず思い浮かぶのは、「学習の苦手な生徒さん」でしょう。

彼らの場合は、「どこが分からないのかが分からない」「そもそもどこから何に手を付けていったらいいのか分からない」というケースがかなりあります。

ただ、「弱者」はそういう生徒さんばかりではありません。

ナンバースクールを目指すトップ層の生徒さんにも「弱者」はいます。

「志望している高校にあと一歩届かない。模試でC50%判定ばかりが続いている」

「今一つ勉強に打ち込めない」

というようなケースです。

わたしの場合は、意外とこういう生徒さんが多いように思います。

(次回に続きます)

家庭教師とは基本的に「弱者」に向けたもの 〜「弱者」もいろいろ〜 その2 2020/08/31

(前回の続きです)

わたしが担当した中で、京大法学部・東北大工学部に合格した生徒さんがいます。

彼らは全体から見ると、「強者」かもしれません。

が、京大・東北大を目指す受験生の中では、決して「強者」とは言えませんでした。

京大に行った生徒さんは、体調の関係で長いこと学校に通えていませんでした。

そのためわたしが受け持った当初は、とても京大に合格できるレベルに達していませんでした。

東北大工学部に合格した生徒さんは、中学2年から担当し始めたとき、直近のみやぎ模試偏差値は61です。

偏差値61というのは、宮城一高のボーダー付近です。

以降、二高を突破し、最終的に東北大工学部へ進学しました。

その生徒さんは、模試の成績もC50%というのが、結構ありました。

彼らに共通していたのは、相対的に「弱者」ではありましたが、その一方でコツコツと努力を惜しみませんでした。

そういう姿勢が、結果を出せた要因です。

そして、彼らは「相対的弱者」ではありましたが、「やる気のない生徒」ではありませんでした。

「やる気がない」という生徒さんも、確かに「弱者」には違いありません。

そして、家庭教師というのは、そういう生徒さんを持つご父兄に、一定程度の需要があります。

が、そういう「弱者」は、わたしの場合、お断りです。

そこの部分は、今後も譲れない一線です。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日