〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

9・10月 試験の結果&現在の指導枠空き状況 2021/11/01

本日現在で判明している各種試験の結果は次の通りです。

主要なものは以下の通りです。

<中学生>

◎期末試験

(9月)

中3 467点 校内順位4位

中2 475点 校内順位2位

◎実力試験

(9月)

中3 435点 校内順位1位

◎みやぎ模試

(10月)

中3 376点 偏差値65

11月には中3生のほとんどが、「内申評定直前」の定期試験に臨むことになります。

以前にも申し上げました通り、内申評定は9月に出たものと、ほとんど変わりません。

よほど11月のテストで大コケしたり、ロケット噴射よろしくドドドッと上がった場合は別ですが。

これまでの経験ですと、「変わらない」ケースが圧倒的に多かったです。

変化があった実例は、実技科目で1科目ぐらい1上がった、あるいは1下がったケースでした。

<現在の指導枠空き状況>

あと少し入れそうです。

お住まいの地域や指導可能な曜日によって、お引き受けできる場合とそうでない場合があります。

このところ、お問い合わせも4〜9月に比べてペースが速くなっています。

先日のお問い合わせも、曜日・お住まいの地域が合わず、お引き受けできないケースがございました。

興味のある方、子息の勉強にお困りの方は、お問い合わせいただけると嬉しいです。

以上、よろしくお願いいたします!

小学校算数の塾教材 小学校のテストとの関連は? その1 2021/11/02

先日、宮教大附属中の入試についてコラムをアップしたところ、ご父兄から塾教材に関してお尋ねがありました。

<関連コラム>

今回は、小学校算数の塾教材と、小学校で行われているテストとどう関連しているのかについて述べることにします。

まず、ご父兄が「学習教材」として思い浮かぶのは、一般的な本屋さんで売っているものでしょう。

塾教材とそういう教材との違いは、だいたい次の通りです。

◎書店で売っているもの

(1)学校の授業に合わせた易しいもの・中学受験用の難しいものがある

(2)問題数は塾教材に比べて少なめ

(3)中学受験や今後の高校受験を考えたとき、使える教材の数は多くない

(4)学校の補習用としては、まずまず品数はそろっている

◎塾教材

(1)基本的に受験を意識している レベルとしては「標準以上」が主

(2)問題数は書店売りしているものより多め

(3)中学受験や今後の高校受験を考えたとき、使える教材の数は多い

(4)「学習の苦手な生徒向け」というより「できる生徒をより伸ばす」という感じ

書店で売っている教材と、塾で使う教材との違いは、薬に例えると.....

書店売り=ベンザエース・パブロンなどの風邪薬

塾教材=医者が病院で出す薬

大雑把に言うと、こうなります。

(次回に続きます)

「動画で雨か嵐か」 〜みやぎ模試 成績表の見方 プロはここを見ている!〜 2021/11/03

動画へのリンクはこちら

小学校算数の塾教材 小学校のテストとの関連は? その2 2021/11/03

(前回の続きです)

前回述べたように、書店で売っている問題集や「○○ドリル」といったものは、「学校の授業に合わせる」ことを主としたものが多いです。

「教科書にピッタリ」などと書いてある問題集は、その一例です。

そういう問題集は、学校で単元終わりに行われるテスト(受験業界でいう「カラーテスト」)に向けたものです。

「ドラえもん」に出てくるのび太君や、「サザエさん」のカツオ君が悪い点を取ってくる「あのテスト」のために、「教科書にピッタリ」問題集は作ってあります。

「基本の基本をマスターする」のが、このテキストの目的です。

また、書店売りされている中で、中学受験向けの算数問題集は、半端なく難しいです。

普通の中学生でも解けないものがズラリと並んでいます。

一方、塾教材はそういう作りをしていません。

基本的に受験に向けたものです。

「受験に向けたもの」というのは、

東京の開成・筑波大駒場のような「難関国私立」...

二華・青陵のような「公立中高一貫」...

東北学院・白百合のような「一般的な私立中」...

など、目的別に編集されています。

書店売りの問題集に比べて、問題数は多めで、難しいです。

「カラーテスト」で8割以上は取れる生徒でないと、この塾教材を使いこなすのはきついです。

(次回に続きます)

小学校算数の塾教材 小学校のテストとの関連は? その3 2021/11/04

(前回の続きです)

小学校算数の塾教材は、前回述べたとおり、受験を主な目的としています。

単元の終わりに実施される「カラーテスト」向けではありません。

小学校のテストとなると、毎年4月に行っている「学力調査」で塾教材は力を発揮します。

「学校の授業をよく理解する」

「学校の授業の遅れを取り戻す」

こうした目的であれば、書店売りの教材が適しています。

逆に言えば、塾教材は適していません。

そして、中学受験をせずとも、塾教材で学習を続けていけば、間違いなく中学でのトップ層狙いに役立ちます。

小学校の「カラーテスト」と、中学で行われる定期試験のレベルはずいぶんと違います。

さらに、実力試験や模擬試験となると、「カラーテスト」になじみ過ぎた小学生は、目を白黒させることになります。

何を隠そう、わたし自身がそうだったのです。

ですから、中学では高校入試のレベルに合わせることが大変でした。

今にして思えば、小学校のうちから算数の塾教材に触れることができていたら、中学での苦労は少し小さくなっていたかもしれません。

いずれにしても、小学校算数の塾教材は、「今」以上に「これから」のことを考えた作りになっています。

そして、学校のテストを超えた収穫を得ることができます。

旺文社「全国高校入試問題正解」 科目別に「上手な使い方」を書きます その1 2021/11/05

先般、当方のyoutubeチャンネルで、公立高校入試のオススメ過去問集について述べました。

<関連動画>

この関連動画の中で、「全国高校入試問題正解」(旺文社)のことを取り上げてみました。

この問題集は、主に公立高校入試を受けるトップ層向けです。

これをどう使えばいいかということに関しては、結論を言えば「あるだけドンドン解いていく」ということです。

ただ、「上手な使い方」というのも存在します。

そこで今回は、科目別に「上手な使い方」を書いてみます。

◎国語

国語は今すぐにでも始めることができます。

中1・中2生でも大丈夫です。

何なら、二華・青陵中入試を受ける受験生でもOKです。

古典を除くと、むしろ、四谷大塚の「予習シリーズ」より、公立高校入試の国語のほうが易しく感じられるかもしれません。

国語の場合、難しいのは自己採点です。

選択式は問題ないでしょう。

が、記述式は判断に迷います。

模範解答を見て、「キーとなる語句」がきちんと含まれているか、外していないかに留意してみてください。

課題作文は、ささっと下書きをして、数多く書くことが大切です。

自分の作文がいいかどうかは、塾等で指導を受ける以外、対応が難しいです。

(次回に続きます)

旺文社「全国高校入試問題正解」 科目別に「上手な使い方」を書きます その2 2021/11/06

(前回の続きです)

◎数学

数学は、中3の最後まで先取りを済ませてからでないと難しいです。

そして、教科書の章末B問題がまずまず解けるくらいになっておかなくてはなりません。

前回紹介したように、国語はいつから始めてもOKです。

中1・中2生からでも始められます。

一方、数学は、教科書などで最後の単元までやっておく必要があります。

ことに、図形・関数といった分野はそうです。

中3の最後のほうで出てくる三平方の定理、円、相似、二次関数が絡み合って出題されます。

実際、問題を解いていて、こんな風に感じることが多々あります。

.....ここに三角形の相似をこうやって使うのか!

.....こりゃ思いつかなかった!

ですから、

「数学、最後まで先取り終わった!

全国入試問題、早速やってみよう!」

と勇んでしまうと、自信を失う結果になりかねません。

こうなってしまう前に、単元ごとの演習問題をしっかりやっておくことが、かえって近道です。

さらに、分野別問題集で「慣らし運転」をしておくのも手です。

事実、進学塾では、入試演習の「はじめの一歩」として取り組むのが、基本的に分野別問題集です。

そして、そこで入試問題の何たるかを体に覚えこませて、全国入試問題をやっていくのが「無難」です。

(次回に続きます)

旺文社「全国高校入試問題正解」 科目別に「上手な使い方」を書きます その3 2021/11/07

(前回の続きです)

◎英語

英語も数学同様、中3の最後まで先取りを済ませてから取り組む必要があります。

ここでいう「先取り」は、教材として、学校ワークがオススメできます。

教科書を見ながらで構わないので、解き進めていくのが、量的・時間的にも適しています。

「全国入試問題」をやるには、数学ほどしっかりした力は必要はありません。

中3の教科書で出てくる新しい単語は、「全国入試問題」を解きながら覚えていく、というような気持ちでやっていくとよいです。

分からない単語は、面倒がらずに辞書で調べて解き進めて行ってください。

◎理科・社会

解き進め方としては、「まだやっていないところを飛ばす。習っているところだけをやっていく」というのがいいです。

ただ、飛ばしたところは印をつけておいて、2度めにやるときに解くようにしておいてください。

設問によっては、歴史・地理・公民にまたがる総合問題も出てきます。

これも「できるところから、できることをまずやっておく」という姿勢で臨んでいきましょう。

数学のように分野別問題集で「慣らし運転」をしたり、あるいは、分野別問題集と並行してやるという方法もありです。

それから、いずれの科目も間違えた問題は、印をつけておくなりして、後日に解き直しをする必要があります。

その方法については、機会がありましたら、当欄で触れてみたいと思います。

仙台向山と仙台南とで迷ったら その1 2021/11/08

先日、ある方から「向山高校と仙台南高校、どっちがいいんでしょうね?」という質問を受けました。

「どっちがいい?」そんなことを突然言われても.....(笑)

こういう質問というのは、「こってりラーメン、あっさりラーメン、どっちがおいしいですか?」みたいなものだからです。

こういうとき、バックグラウンドとなる情報が何もなくて、スパッと「向山です」「南です」という答えを言うのは、わたしの性格上できません。

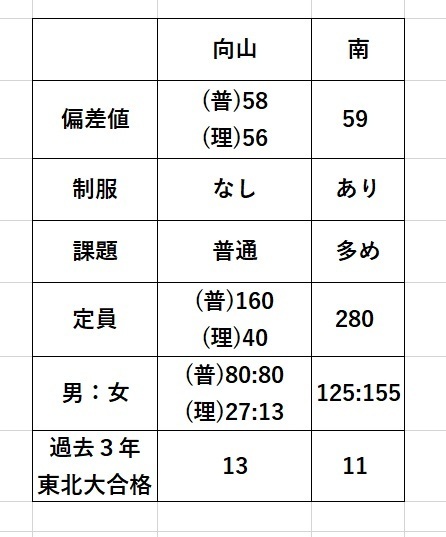

そこで今回は、両校の違いというものをごく簡単に一覧にまとめてみました。

以下の表をご覧ください。

ここでいう「偏差値」とは、「みやぎ模試偏差値」のことです。

また男女の人数比というのは、2019年入試の合格者の男女別人数です。

県教委はこの年以後、男女別人数を発表していません。

これが最新の公式数字です。

以上から、「向山と南、どっちがいい?」に対するわたしの答えは次のようなものです。

(1)やや緩めの校風がいいなら向山

(2)校風が緩めだとだらけそうと考えるなら南

(3)内申評定がやや低めの男子なら向山

(4)自己管理ができるタイプなら向山

(5)自己管理がちょっと苦手なら南

次回以降のコラムで、(1)〜(5)について詳しく述べてみます。

(次回に続きます)

仙台向山と仙台南とで迷ったら その2 2021/11/09

(前回の続きです)

前回のコラムでは、「向山と南、どっちがいい?」に対するわたしの答えとして、5点、述べました。

ただ、大前提として、「本人がそこへ行きたいなら、そこが一番!」というのがあります。

「向山に行く!」

「南に行く!」

そういうハッキリした考えのある方は、迷いなくそこを選んでください。

しっかりした希望のあったほうが、後々の学校生活がよりよいものになります。

向山と南を見ていると、学校のあるところがお互いに近くても、校風が違うものだなあと感じます。

ちょうど、「仙台一高vs仙台二高」みたいなものです。

今でこそ向山と南は、難易度が接近し、南の偏差値が高く出ています。

が、難易度としては、長いこと「向山>南」でした。

そのようなこともあって、向山は南より校風が「やや緩め」という感じです。

そして、向山には制服がありませんが、南は制服があります。

学校からの課題に関しても、向山の生徒さんからは、「課題が多くてきつい」という話はあまり聞きません。

一方、南の生徒さんからは、「課題の多さ」について耳にする機会がしばしばありました。

南高の課題については、

「きっちり勉強している生徒さんなら、なんとかなりそう。

でもそうでなければ、大変かも」

と感じています。

(次回に続きます)

仙台向山と仙台南とで迷ったら その3 2021/11/10

(前回の続きです)

向山・南、両校の男女比については、向山が少し男子多め、南がやや女子多めです。

ただ、向山の場合、普通科はほぼ男女同数です。

理数科ですと男子が多いため、向山全体としてみれば、「少し男子多め」となります。

内申評定からみでどちらの高校に行くか迷った場合、内申評定低めの男子であれば、向山がいいかもしれません。

南は女子が多めです。

そのため、内申評定は「女子>男子」となるケースが多いからです。

とはいえ、内申評定が低い際は、入試本番がしっかり取れるという前提は付きます。

当然ですが。

それから、両校のトップクラスの層の厚さを示す東北大合格者は、人数割合で「向山>南」です。

これは、南高の女子率が高いことが原因の一つと考えます。

というのも、女子の場合、「浪人するよりは手堅く現役合格」という心理が男子以上に働くためです。

一高・二高あたりの生徒でも、全員が東北大に合格できるわけではありません。

こうしたことを考えると、向山・南とも、よく頑張っています。

向山・南、いずれを選ぶにしても、高校入学してからも、しっかりと勉強していくということが大前提です。

高校入学した途端にホッとしてダラケてしまえば、それは高校選び以前の話となります。

その点、念のため付け加えておきます。

「動画で雨か嵐か」 〜多賀城二中の生徒・ご父兄に贈る言葉〜 2021/11/10

動画へのリンクはこちら

仙台商業vs仙台高校 偏差値2は大きな違い その1 2021/11/11

以前にyoutube動画で、「東北学院榴ヶ岡高校vs仙台高校 どちらを選ぶ?」という動画をアップしました。

これは、表題にあるように、榴ヶ岡高校と仙台高校(以下、「仙高」と書きます)を比べたものです。

この動画で述べたのは、このところ、仙高の難易度が下がってきているということです。

それに伴い、仙高と仙台商業(以下、「仙商」と書きます)の入試ボーダーラインが接近しています。

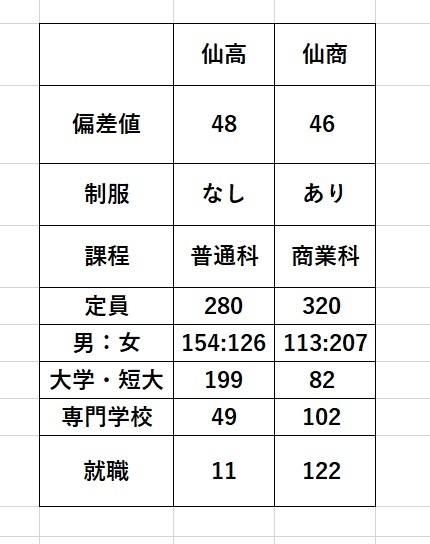

今回のコラムでは、両校の違いについて述べてみます。具体的な違いについては、以下の表をご覧ください。

両校は名前が示す通り、仙高は普通科、仙商は商業科のみです。

ここに書いてある「偏差値」は、「みやぎ模試偏差値」です。

偏差値2の違いというのは、だいたい、合格点が16〜20点くらい違います。

この点数ですと、ちょうど「だいたいワンランクの違い」になります。

「男:女」とあるのは、2019(平成31)年入試での男女別合格者です。

両校のHPには男女別人数が書いてありません。

またこの年以降、県教委からも男女別人数は発表されていません。

現在も、だいたいこの人数と大きく変わりはないと思います。

「大学・短大」「専門学校」「就職」の欄は、本年の卒業生の進路別人数です。

県の「公立高校ガイドブック」から引用しました。

(次回に続きます)

仙台商業vs仙台高校 偏差値2は大きな違い その2 2021/11/12

(前回の続きです)

前回のコラムは、両校の違いを一覧に示しました。

偏差値に関連して、両校には「仙高:48」「仙商:46」という「2の違い」があります。

「2の違い」とは...

具体的には、「二高と一高の違い」「一高と三高の違い」というイメージです。

入試では「ワンランク」違うだけです。

が、あらゆる面において、前回の表のように違っています。

普通科高校と商業科高校が違うのは、当然といえば、当然です。

目指すものが違うわけですから。

卒業後の進路は、仙高が基本的に大学進学です。

一方、仙商は就職です。

学校の指導カリキュラムもそれに見合った形で組まれています。

仙高は、一般的な高校と変わりません。

中学までにやってきた国語・数学・英語のような「お勉強科目」を学習します。

仙商は、「お勉強科目」が全体の3分の2、商業に関する専門科目が全体の3分の1です。

仙商の公式HPにもそのようにあります。

具体的な専門科目とは、簿記・情報処理・財務会計などです。

取り分けて、簿記は「東北学院大入試の裏技」にもなっているユニークな科目です。

仙高のような普通科にはない、仙商の「お家芸」のようなものです。

以上のことから、「仙高からワンランク落とした公立高校で、仙商」というような選び方には注意が必要です。

(次回に続きます)

仙台商業vs仙台高校 偏差値2は大きな違い その3 2021/11/13

(前回の続きです)

次は、仙高・仙商の卒業生の進路についてです。

仙高・仙商いずれかに入りたいという方は、次のようにするのが「ハズレのない選び方」です。

(1)大学進学予定者なら仙高

(2)看護系除く専門学校・就職なら仙商

(3)看護系専門学校なら仙高

もちろんのことですが、仙商にも大学進学者はいます。

仙高にも専門学校・就職という卒業生はいます。

ただ、学校としての「得意分野」は、上に示した通りです。

専門学校の中では、看護系が「花形」です。

看護系に入るためには、他の専門学校以上に優秀さが求められます。

看護系専門学校へは、宮一・二華といったナンバースクールからも進学者がいる、ということが何よりの証明です。

看護系の実績は、今年3月で仙高=12名進学です。

そして、仙商=3名進学です。

両校の専門学校進学者数を比べると、看護系は仙高に軍配が上がります。

以上は公式発表の数字から、おおよその両校の傾向は読み解けます。

両校いずれかへ入学を考えている中学生にとって、ハッキリとした将来の希望を持っているというケースはそう多くないと思います。

ただ、「だいたいこういう方向」というのは、考えておいたほうがいいです。

特に仙商への進学はそうです。

「こうすればよかった」とならないためにも。

ツベコベ言わずに繰り返す ウンザリするほど繰り返す その1 2021/11/14

生徒さんを教えていると、彼らからときどき、こんなフレーズを聞くことがあります。

...先生! これ、この数学の問題を解く公式なんですよね?

これ、覚えてしまえば、試験、余裕ですよね?

...明日のテストは、社会なんですよ。

社会、教科書に太字で書いてあるところ、覚えてしまえば、行けると思うんですよ。

こういう言葉は、受け持ってからあまり時間のたっていない生徒さんから聞くことがあります。

成績としては、最下位層というところまではいきませんが、平均よりはるかに下です。

わたしは、彼らの言葉を肯定も否定もせず、ニコニコしながら、聞いています。

「ホー、余裕ですか。テスト、期待してますから」という言葉だけを残して。

そして、試験が終了し、結果が返ってきます。

「これ、覚えてしまえば.....」と語っていた生徒さんが、彼らの予告通り、「余裕」だったり、「行ける」状態だったりしたことは、ただの一度もありません。

ただの一度も。

そこで、わたしは少し語気を強めて、生徒さんに言います。

「あなたからは試験前に、覚えてしまえば余裕だとか、景気のいい言葉を散々聞かされましたが、余裕だったんでしょうかね?

結果が悪かったということは、余裕でも何でもなかったっていうことですよね」

生徒さんからは、「.....」という沈黙があるのみです。

(次回に続きます)

ツベコベ言わずに繰り返す ウンザリするほど繰り返す その2 2021/11/15

(前回の続きです)

前回は、試験の前に余裕をかましていた生徒さんの話を出しました。

できる生徒さんがこういう言い方をすることはありません。

しかし、平均まで達していない生徒さんが、前回紹介したようなものの言い方をするのは、それほど珍しいことではありません。

そんなに簡単にホイホイとテストの点が改善するようなら、是非とも結果で示してほしいものです。

ただ、一般的に、頭では分かっているつもりでも、実際にやってみると、うまくいかないのは「よくあること」です。

そして、何度も繰り返しやっていて、間違いそうのないことでも、ちょっとした不注意でミスをすることも「あるある」です。

例えば、このコラムをお読みのご父兄も、車で家に帰るとき、道を間違えて曲がってしまった経験はおありでしょうか?

あるいは、家のところを通り過ぎてしまったとか。

自分の家に帰るという、間違いそうもないようなことも、ちょっと気が抜けると、道を間違えることがあります。

何度も、何度も、同じことを繰り返しているにもかかわらずです。

であれば、テストの前に、公式だけをチョコチョコッと覚えたくらいで(=実際は「覚えた」のでなく「覚えたつもり」)、それが使いこなせるはずがありません。

(次回に続きます)

ツベコベ言わずに繰り返す ウンザリするほど繰り返す その3 2021/11/16

(前回の続きです)

人間が人間である以上、ミスをゼロにすることはできません。

しかし、少なくすることはできます。

なにしろ、人間というものは、何百回と同じことを繰り返していても、ちょっと気が抜けてしまえば間違ってしまう動物です。

試験という特別な時間・空間のときに力を発揮するには、

「ツベコベ言わずに繰り返す」

「ウンザリするほど繰り返す」

これ以外によい方法は思いつきません。

特に勉強の苦手な生徒さんは、トップクラスに比べて、何倍も習得に時間がかかります。

となれば、人一倍、いや人五倍・人十倍も「繰り返し」をしなくてはならないはずです。

ただ、一般的に、そういう生徒さんは「ツベコベ言って繰り返さない」です。

「繰り返し」の量は、「人一倍」どころか、「人2分の1」だったり、「人3分の1」です。

それでは、まともに試験に対応できません。

試験というときに、力を出せないとなれば、それは「やっていない」ことと同じです。

「家に帰って、もう1回やってみたら解けました」

「だから、自分はできなかったわけではない」

この種の弁明は、これまで生徒さん、そしてご父兄の口からも何度も、何十度も聞いてきました。

ただ空しく響くだけです。

「試験で点が取れて、初めて『勉強をやった』と言える」

このことを「ツベコベ言って繰り返さない」人には分かってほしいのです。

「動画で雨か嵐か」 〜仙台圏 偏差値50未満の公立高校〜 2021/11/17

動画へのリンクはこちら

定期試験 順位と点数 ご父兄の視点&受験関係者の視点 その1 2021/11/17

各中学校でボチボチと定期試験が始まっています。

中3生にとっては、内申評定が決定するテストです。

当然ながら、ご父兄も受験関係者も、結果にヤキモキすることになります。

ご父兄からは、

「うちの子供は成績が上がった」

「成績が下がった」

「前とあまり変わってない」

という声が寄せられます。

ただ、これまでわたしがご父兄と接していて、「成績が上がった」「成績が下がった」「変わらない」という判断が、ご父兄と受験関係者たるわたしとで、少し違いがあると感じています。

ご父兄がご覧になっているのは、主として「テストの点数」です。

つまり、「うちの子は何点取っているか」「前のテストより何点多く取っているか」で、「よかった」「悪かった」「変わらない」を判断なさっているようです。

逆に言うと、点数以外のものは、ご覧になっていらっしゃらないケースが多いようです。

確かに取れた点数で判断するというのは、分かりやすいです。

「100点」と「50点」で、どちらが「よい成績」かを判断するのは難しくありません。

しかし、受験関係者は「点数だけ」を見ているのではありません。

もちろん、試験の点数は点数でよく見ています。

それは、ご父兄と同じです。

ただ、受験関係者は点数・順位・平均点など、もっといろいろな数字を見ています。

(次回に続きます)

定期試験 順位と点数 ご父兄の視点&受験関係者の視点 その2 2021/11/18

(前回の続きです)

受験関係者が定期試験の成績表を見るとき、ご父兄同様、点数を見ます。

そしてそれだけではなく、順位・平均点もかなり見ます。

それを基にして、

「この生徒さんは上がっているか、下がってきているか、変わっていないか」

「どの科目が弱いか、得意なのか」

「弱点を克服するにはどうしたらいいか」

というようなことを考えます。

このような見方をしていると、ときとして、ご父兄との認識の差が出て来ます。

例えば、中1生の場合、1学期中間→1学期期末→2学期中間と試験を重ねるたび、「点数が取れなくなる」という生徒さんが増えていきます。

これは、勉強の内容が難しくなっていくため、全体的に点数が下がるわけです。

しかし、順位を見ると、ご父兄が考えているほどには悪くなっていないというケースがときどきあります。

あくまで「ご父兄が考えているほどには」ですが.....

それから、中学生の場合、定期試験の平均点が30点くらいは揺れ動きます。

トップ層がこれだけ揺れ動くことはありませんが、平均以下の生徒さんの場合、「揺れ幅」は大きくなります。

ですから、点数だけで「上がった」「下がった」「変わらない」を判断してしまうと、今の「正しい位置」が分からなくなってしまいます。

(次回に続きます)

定期試験 順位と点数 ご父兄の視点&受験関係者の視点 その3 2021/11/19

(前回の続きです)

成績表を出す学校のほうも、「成績表をどう見たらいいのか」までは教えてくれません。

ご父兄にご留意いただきたいのは、

(1)順位

(2)全体を100人に換算したとき、子息がどの位置にいるのか

(3)点数

です。

優先順位としては、(1)>(2)>(3)です。

点数だけで成績を判断してしまうと、実際は成績が下がっているのに「変わらない」と感じてしまうことがあります。

また、逆に「上がっている」のに「上がっていない」と感じたりしてしまうこともあります。

一般論として、中学生の場合、トップ層と下位層の点数は、平均点の影響をほとんど受けません。

言い換えると、試験が易しかろうと、難しかろうと、トップ層と下位層の点数は、ほぼ変わりません。

テストの問題が易しいか、難しいかで点数が変わってくるのは、トップ層と下位層以外の生徒さんです。

試験問題が易しければ、「点数」は上がります。

しかし、「順位」は変わりません。

ですから、

「今回のテスト、難しかったから、点数も順位も下がってしまった」

というのは、

「テストが難しかった」からではありません。

「本人の実力不足」だったということです。

意外とテストの「点数」と「順位」の関係が分からないご父兄がいらっしゃるようでしたので、今回のようなコラムを書いてみました。

仙台中心部以外から仙台二華中に入学するために その1 2021/11/20

二華中の入試まであと1か月半ほどになってきました。

受験生の皆さんは「あともうひと踏ん張り」です。

二華中への入学者は、やはりというか、当然というか、仙台中心部の小学校出身者が多いです。

そして仙台中心部から遠ざかれば遠ざかるほど、入学者は少なくなります。

しかし、まるっきりいないわけでもありません。

そこで、今回は仙台中心部以外から二華中進学を目指すご家庭・ご父兄に向けたメッセージを書いてみることにいたします。

仙台中心部以外から二華中進学を目指す場合、大切になってくるのは、「近所の子供・クラスメイトのペースといかに上手に切り離しができるか」です。

仙台中心部の小学校の場合、中学受験をする生徒さんは、さほど珍しくありません。

ですから、ほかのクラスメイトや担任の先生も、「そういう生徒」として接する下地というか、心構えができています。

そういうこともあって、仙台中心部の不動産会社は、「教育環境のよさ」を売り文句にするわけです。

一方、中心部から遠ざかるほど、「そういう生徒」は珍しい存在になります。

その場合、「周りのペース」や「周りの雰囲気」と、上手に切り離しができるかどうかは、二華中受験の上で、重要な条件になります。

(次回に続きます)

仙台中心部以外から仙台二華中に入学するために その2 2021/11/21

(前回の続きです)

二華中受験といえば、「塾通い」は必須です。

仙台中心部であれば、そういう塾もまずまずそろっています。

一方、中心部から離れ、郡部になってくると、「近所の塾に」というわけにはいきません。

二華中受験対応の塾を求めるとなると、仙台中心部へ通うことになります。

となれば、塾に通うだけでも負担が大きくなります。

小学生であれば、行き帰りの送り迎えも、なかなか簡単ではありません。

そして、二華中受験をする生徒さんたちは、小学校の中でも、お互いにある種の連帯感のようなものを持ち合っています。

そういう生徒さんが「希少価値」となる地域の場合、二華中受験者は「孤高の存在」です。

そうした環境で、週2回から3回、遠路はるばる塾通いを2〜3年続けるというのは、親子ともどもかなりの精神力が求められます。

何しろ、二華中に合格するくらいの小6生は、「抜きんでた存在」です。

平均的な中学生よりは、学力はもちろん、精神的にもずっとしっかりしています。

わたし自身、二華中受験生を教えていて思いますが、わたしの小6のころと彼らを比べると、ほんとうに自分が恥ずかしくなります。

二華中合格者はそれほどの存在です。

(次回に続きます)

仙台中心部以外から仙台二華中に入学するために その3 2021/11/22

(前回の続きです)

前回、前々回のコラムで「仙台中心部以外から二華中に入学するためには、近所の子供・クラスメイトのペースといかに上手に切り離しができるか」が大切と述べました。

ここでいう「上手な切り離し」というのは、「子息のペースを守る」ことだけを意味しません。

担任の先生方や中学受験をしない周囲の生徒さんたちと、調和をしながらというのも、大きな意味を持ちます。

実のところ、東京のように中学受験の盛んなところでは、中学受験を嫌う小学校の先生が少なからずいらっしゃると聞きます。

そして、そういう先生に当たってしまったご父兄からの「ア〜でした」「コ〜でした」が、ネット上に少なからずアップされています。

幸い、わたしが担当してきた二華中受験生のご父兄から、そういった話は聞きません。

ただ、「二華中を受験するウチの子は特別!」感を全面に出し過ぎてしまうと、周りからの反感を買わないとも限りません。

ですからわたしは、二華中受験生に

「学校の授業は、どんなに分かり切ったことばかりやっていると思っても、キチンとマジメに受けてください」

と言っています。

早い話が、「周りと調和しながら、うまく立ち回る」ということです。

この点、ご父兄の「人としての賢さ」が要求されるところでもあります。

仙台商業の「簿記会計」 大学入試との関連・難易度について その1 2021/11/23

過日、仙台商業(以下、仙商と書きます)と仙台高校との比較を書いたコラムが、思った以上に反響がありました。

こうした情報を求めておいでのご父兄は、こちらが考えている以上にいらっしゃるようでした。

<関連コラム>

今回は、仙商を「簿記会計」という科目から述べてみます。

この点に関しては、4年ほど前に、仙商の強みとしてコラムをアップ済みです。

<関連コラム>

仙台商業から東北学院大学への進学の道 〜簿記という強み〜 その1

仙台商業から東北学院大学への進学の道 〜簿記という強み〜 その2

この「簿記会計」という科目は、国語・数学といった「お勉強科目」と一味違っています。

あえて「お勉強科目」に関連付けると、「社会、特に経済分野の一部、小4くらいまでの算数」ができれば対応可能です。

わたしは簿記の資格を持っていますので、商業高校へ進む生徒さんへ、合格後に簿記の初歩を手ほどきしたことがあります。

生徒さんの反応としては、「意外と興味を持ってくれる」「お勉強科目」には尻込みをする生徒さんも、「簿記は面白い」と言ってくれていました。

上級になれば難しくなってきます。

が、数学・英語よりは、よほどとっつきやすいようです。

(次回に続きます)

仙台商業の「簿記会計」 大学入試との関連・難易度について その2 2021/11/24

(前回の続きです)

商業高校は就職メインにカリキュラムが組まれています。

事実、仙商は就職する人たちが、約4割です。

専門学校への進学は約3割です。

大学・短大への進学は約25%となっています。

つまり、4人に1人が大学・短大へ進学します。

進学の際、大学によっては、数学の代わりに「簿記会計」で受験することができるのです。

例えば、東北学院大の法学部・経済学部・経営学部などがそうです。

それから、福島大・山形大と言った国公立大学にもそういう学校があります。

実際、仙商からはここ3年間に、福島大・山形大に合格者が出ています。

こうした受験生は、「簿記会計」を受験しているものと思われます。

センター試験や共通テストの「簿記会計」と数学の問題を比べた場合、同じ勉強量なら、「簿記会計」のほうが圧倒的に点が取れます。

国語・数学といった「お勉強科目」で、彼らは普通高校の生徒になかなか太刀打ちできません。

しかし、「簿記会計」を利用することで、むしろ「強力な武器」を手にしているといえます。

確かにこうした仙商の生徒は、優秀な一握りでしょう。

とはいえ、偏差値50を上回る普通高校で、国公立大に進学できない生徒が山のようにいることを考えると、すばらしい結果です。

「簿記会計」には、こうした使い方もあるのです。

「動画で雨か嵐か」 〜こんな親にはなってほしくない!〜 2021/11/24

動画へのリンクはこちら

全国高校入試問題 「数学の問題が解けない」と悩む中3生 どうする? その1 2021/11/25

中3生は定期試験が終わり、あとは入試にまっしぐらという時期を迎えています。

トップ層に関しては、受験機関で入試問題の過去問演習が始まるころです。

入試の過去問をどのように進めて行くかについては、以前に「全国高校入試問題正解」(旺文社)を使ったやり方の例をアップしたことがあります。

<関連コラム>

旺文社「全国高校入試問題正解」 科目別に「上手な使い方」を書きます その1

旺文社「全国高校入試問題正解」 科目別に「上手な使い方」を書きます その2

旺文社「全国高校入試問題正解」 科目別に「上手な使い方」を書きます その3

この中で、いちばんハードな科目は数学です。

今回のコラムは、「全国高校入試問題正解」(=以下、「電話帳」と記します)<関連コラム>の中で述べたことに書き足し・補足をします。

この「電話帳」を解き進めて行くためには、公立高校の問題が、ある程度以上解けていないとキツいです。

「ある程度以上」というのは、だいたい7割以上といったところでしょうか。

「電話帳」には問題ごとに点数が書いてあります。

それを採点してみて、「7割越え」ができていることを「一応の基準」としてみます。

7割に達しないようであれば、別の問題集を解いて、しっかり力をつけます。

数学の教科書の章末B問題がきちんと解ければ、「7割超え」ができているはずです。

(次回に続きます)

全国高校入試問題 「数学の問題が解けない」と悩む中3生 どうする? その2 2021/11/26

(前回の続きです)

「電話帳」に取り組む場合、やり方としては、まず公立高校の問題を解き進めて行くということでしょう。

わたしも中3のときに、北海道から順に解いていきました。

解けなかった問題については、先を急ぎ過ぎず、「ここでこういう風にすれば」というキーポイントをしっかり体得するようにします。

解けなかった問題への再チャレンジは、

(1)公立高校ロードレースが一巡してから

(2)数県分を解いた後で、まとめて

(3)解いた翌日に

などの方法が考えられます。

確かに、これも人によって合ったやり方があるとは思います。

が、最も点数の上がりそうなのは、「ハイブリッド方式」つまり、(1)(2)(3)を全部やってみることです。

わたしが試した方法としては、

(1)解いた翌日にできなかった問題のキーポイントを「さらっと」復習する。実際には解かない。

(2)解き進めて5県分いったら、解けなかった問題に再チャレンジ

(3)公立高校ロードレース一巡後に、再度挑戦

でした。

塾のテキストのほうもやらなくてはいけないので、時間がたくさん割けないとか、入試まで時間がないとか、制約は様々あると思います。

その辺については、ケースバイケースで無理のない範囲でやっていくのがよいです。

(次回に続きます)

全国高校入試問題 「数学の問題が解けない」と悩む中3生 どうする? その3 2021/11/27

(前回の続きです)

本欄をお読みの方は、多くが公立高校を目指す中学生、あるいはそういう中学生をお持ちのご父兄かと思います。

「電話帳」を使っていて「どうしようか」と悩むのが、国立・私立高の問題です。

掲載してある高校を見ると、開成・灘・筑駒・麻布・渋幕.....といった錚々たる学校が並んでいます。

実際に解いてみると、基本的な計算問題からして、公立高校の入試問題とは桁違いに難しいです。

ちょうど、塾教材の「発展新演習」とか、「新中問」の難しめの問題レベルです。

公立高校の問題で8割くらいとれていても、国立・私立の問題は、5割取れていれば上々と言ったところです。

「数学が得意で得意で仕方がない」という奇特な生徒さんを除けば、「ダレを防ぐために、ときどき挑戦してみる」程度でよろしいかと思います。

それは、日比谷高校・西高校といった、都立高校の独自問題も同様です。

事情通によれば、日比谷高校の合格ラインが、数学の独自問題で5割取れていれば、合格可能だそうです。

ですから、問題のレベルとして、だいたいこのくらいということは、押さえておきましょう。

そうでないと、挫折してしまうでしょうから。

いずれの方法を取るにしても、「解けなかった問題を疎かにしない」という姿勢で臨むことが求められます。

泉高校普通科と英語科 似ているところ・違うところ その1 2021/11/28

去る7月、youtube動画チャンネルで、「泉高校に合格するには」という動画をアップしました。

今回は、泉高校の中でも、普通科と英語科について書いてみます。

普通科と英語科、その違いは、名前の通り「普通科は普通のことをやって、英語科は英語が多いんでしょ」ということです。

ざっくり言ってしまうとそうなのですが、似ているところもあります。

以下、普通科と英語科について、3点、示します。

(1)入試難易度

みやぎ模試では次のようなボーダー偏差値になっています。

普通科 55

英語科 51

「偏差値4」の違いというのは、同じ学校の中で2ランクくらいの差があるということです。

だいたい「二高と三高の差」くらいはあります。

そう考えると、結構大きな数字なのではないでしょうか。

みやぎ模試のランク表によれば、合否ボーダーの差が35点となっています。

普通科>英語科となっているのは、東高も同じです。

なぜこうなっているのか、わたしも詳しくは分かりません。

しかし、わたしのにらんだところ、英語科は「英語が得意」というより、「数学がちょっと苦手」という受験生を引き付けているのではないかと想像しています。

そう考えると、この偏差値の違いが説明できるような気がします。

(次回に続きます)

泉高校普通科と英語科 似ているところ・違うところ その2 2021/11/29

(前回の続きです)

(2)普通科と英語科の英語・数学の時間数

普通科と英語科は、授業時間・授業内容が違います。

特に違うのが、英語・数学の授業時間です。

1年生から3年生まで、1週間の授業時間数を足していくと、次のようになります。

数字の出典は、泉高校の公式サイトです。

普通科は2年生から文系・理系に分かれます。

英語科は基本的に文系です。

このような一覧にすると、英語科では英語の授業時間の多いことが分かります。

英語科には「異文化理解」という授業があります。

この授業の主な目的は、リスニングとスピーキング力のアップです。

高校の英語の授業は、「読み」「書き」が中心です。

英語科には、普通科よりバージョンアップした授業があるというわけです。

また、英語科の場合、意外と数学の時間が多いです。

1年生は週5時間(普通科6時間)、2年生も週5時間(普通科6時間)です。

そして、3年生になっても週4時間あります。

3年生のとき、普通科文系が4時間、普通科理系が7時間あることを考えると、結構ヘビーです。

私立文系の入試で、数学を使わない生徒ももれなく数学を勉強します。

この点、東高の英語科と違って、数学を取らない選択ができません。

(次回に続きます)

泉高校普通科と英語科 似ているところ・違うところ その3 2021/11/30

(前回の続きです)

(3)英語科のイベント

英語科の行事としては、イングリッシュ・キャンプ、英語科発表会、海外研修があります。

ただ、コロナの関係で、ここしばらくはこれまで通りの行事が行われていません。

これは致し方がないところです。

ただ、英語科発表会は、去る10月に無観客による実施が行われています。

また、11月10日には、フランスの中学校の日本語選択のクラスとオンライン交流会も実施しています。

イングリッシュ・キャンプも、今のところ、行う予定のようです。

そして海外研修は、普通科の生徒も、定員が許せば参加可能です。

英語科を選ぶにあたって注意してほしいのは、「英語だけをものすごく勉強するわけではない」ということです。

確かに、先ほど紹介したイングリッシュ・キャンプなどのイベントは、英語科独自のものです。

普通科ではやりません。

しかし、高校が目指しているのは、「英語だけができる生徒」ではありません。

数学も3年生できちんと1週間に4時間あります。

これは普通科の文系と同じです。

入試の偏差値などを考えると、英語の試験は、英語科より普通科の生徒のほうが全体的に点数がいいのではないかと想像しています。

学校選びの際は、「英語科」という名前だけに引っ張られないようにすることが大切になってきます。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日