〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

「動画で雨か嵐か」 〜ウルスラ・学院・育英 三つ巴の戦い〜 2021/12/01

動画へのリンクはこちら

仙台一・二・三高を狙う受験生諸君! 奢りを捨てよ! その1 2021/12/01

世間は12月です。

受験生の皆さんにとっても、ご父兄にとっても、「入試の足音」は大きく聞こえてくる時期となりました。

そうした時期、今回のコラムでは、一・二・三高を狙う受験生の皆さんに焦点を当てます。

標題は、ズバリ、「奢りを捨てよ」です。

この「奢りを捨てよ」ということに関しては、「仙台二高 B70以上を出す中3生へ 入試まで何をどうする?」という動画でも述べました。

今回は、「奢りを捨てる」ということをもう少し詳しく説明します。

ここで言う「奢り」というのは、「自分はできるんだ。優秀なんだ。だからこういう問題は間違うわけがないんだ」と思う気持ちのことです。

確かに、一・二・三高を狙うくらいの生徒さんは優秀です。

ですから、心の中で「自分はできるんだ。優秀なんだ。」と思うことは、自然なことです。

悪いことではありません。

しかし、生徒さんの中には、こうした「奢り」が試験答案ににじみ出てしまっているケースがあります。

そして、その結果、おかしな間違いをしてしまいます。

また、正解であっても、「たまたま運がよかっただけで、こんなやり方をしていたら、いつかガツンとしっぺ返しが来る」というものが散見されたりもします。

健全な姿ではありません。

(次回に続きます)

仙台一・二・三高を狙う受験生諸君! 奢りを捨てよ! その2 2021/12/02

(前回の続きです)

「奢り」というのは、例えてみれば、プロ野球選手が信じられないようなエラーをすることと状況が似ています。

プロ野球選手と言えば、野球を職業にしている人たちです。

当然、野球は上手なはずです。

しかし、時として、小学生でもしないようなエラーをすることがあります。

これも、「自分はプロなんだから」という「奢り」がそうさせているのかもしれません。

わたしが以前に受け持った生徒さんにも、そうしたタイプがいました。

二高志望ということで、確かに頭の回転、センスはいいのです。

が、問題を解いている様子、あるいは答案に、ちょこちょこと「奢り」が見え隠れしています。

そのためにエ!という問題を間違うこともありました。

「このまま放っておくと危険だな、こりゃ.....」

そう判断したわたしは、その生徒さんの「奢り」を壊してやることにしました。

ただ、あまり過度に「壊し」をやってしまうと、勉強に支障をきたします。

ですから、それは「急所を外すが、限りなく急所に近づけた壊し」です。

目指したのは、アントニオ猪木の延髄斬りです。

生徒さんを全否定してしまうのではなく、直すべきところはしっかり矯正する.....

指導の際、そういうことを心がけていきました。

(次回に続きます)

仙台一・二・三高を狙う受験生諸君! 奢りを捨てよ! その3 2021/12/03

(前回の続きです)

わたしは、二高を志望している生徒さんに、ハッキリと伝えました。

「こういう簡単な問題で間違ったり、当たっていても、運がよかっただけっていうのがところどころありますね。

なぜだと思います?

あなたの答案を見ていると、『奢り』が感じられるのですよ。

確かにあなたはよくできます。

それが答案ににじみ出てるの。

ほんとうにできる人は、こういう間違いをしません。

本番の試験で、ガツンとやられるかもしれませんよ。

ほかの受験生は、そうそう簡単に間違ってはくれません」

その生徒さんは、鳩が豆鉄砲を食らったように「エ?」とした表情をしていました。

たぶん、こういうことは言われたことがなかったでしょう。

また、わたし以外にこういう指摘をする者もいないでしょう。

わたしとの指導を通じて、その生徒さんの状況は改善していきました。

その結果、二高には無事合格しました。

自分に対して、プライドを持つことは、決して悪いことではありません。

むしろ、一・二・三高の志願者には、そういう自尊心がなければ、受験を乗り切れません。

しかし、それが出過ぎてしまうと、足元をすくわれます。

一・二・三高の志願者の皆さん!

「奢り」を捨ててください。

模試でいい成績を残していても、本番で発揮できなければ、これまでの努力はパーになってしまうからです。

仙台二高 S・A・B・C判定 人数割合は? その1 2021/12/04

中3生は、これまで以上に本腰を入れてみやぎ模試の数字を見る季節になってきました。

受験生あるいはご父兄として、志望校判定の判定基準、つまりS・A・B・Cといった判定は非常にナーバスになるところです。

今回は、二高の判定基準にスポットを当てます。

そして「B判定って、どのくらいの人が取ってるものなの?」という疑問にお答えしようという企画です。

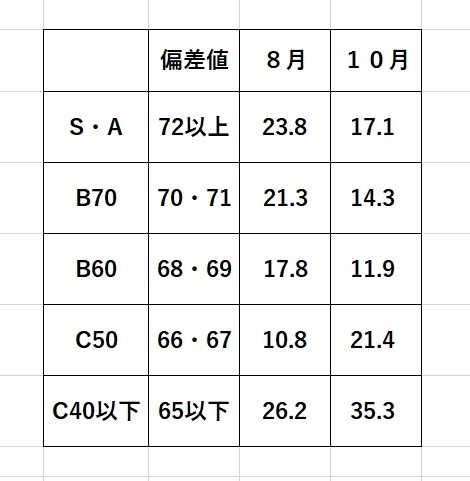

以下の資料は、みやぎ模試8月・10月におけるランキングごとの人数割合です。

こちらの数字は、みやぎ模試本部から発表された基礎数字をもとに、菊池が独自の計算方式で計算し、推計してみました。

以下に示す数字は、二高を第一志望としている受験生に対する判定割合(%)です。

ですから、あくまで「参考となる目安」とお考え下さい。

みやぎ模試は、進学プラザグループの受験生は受けていません。

が、どちらの模試判定も、基準が極端に違うということは考えにくいです。

みやぎ模試の判定基準は、みやぎ模試を受けない進学プラザグループの受験生のことも考えてなされています。

それは、進学プラザグループの模試も同様です。

ですから、「みやぎ模試は二高志望者で受けない人もいるそうだが、判定、大丈夫なのかな?」という心配はなさらなくて大丈夫です。

そういうときのために、模試は「点数」でなく、「偏差値」で合否の可能性を判断します。

(次回に続きます)

仙台二高 S・A・B・C判定 人数割合は? その2 2021/12/05

(前回の続きです)

前回のコラムで紹介した「判定基準」は、だいたいこんな感じです。

S・・上位10%以内で合格

A・・上位10〜30%で合格

B70・・上位30〜60%で合格

B60・・上位60〜90%で合格

C50・・・ボーダーライン上

これがC40になると、合格はかなり遠のきます。

「二高第一志望」という受験生のうち、8月で4人に1人、10月で3人に1人がC40%という判断です。

なかなかに厳しい数字です。

割合として、こんなに多くなっているのかと思います。

しかし、これが「現実」なのです。

C40%が続けば、ランクを落として別の高校にするか、「特攻受験」をするかの選択を迫られることになります。

それから、同じ二高に合格するにしても、SあるいはAをずっと続けてきた受験生と、B60が続いた受験生とでは、高校入学後に差が出てきます。

わたしは、二高を目指すなら、高校入学後も見据える必要があると事あるごとに語ってきたのはそのためです。

そのようなことがあるため、S判定やA判定が出ている受験生も、決して学習のペースを緩めるべきではありません。

むしろ、高校入学後のことを考えながら、勉強にいそしむ必要があります。

(次回に続きます)

仙台二高 S・A・B・C判定 人数割合は? その3 2021/12/06

(前回の続きです)

前々回のコラムで紹介した8月と10月の結果を見ていると、二高の高得点者割合が減っています。

400点以上を取った受験者は、8月と10月で次のようになっています。

↓のパーセンテージは、「二高第一志望」という受験者が、400点以上を取っている割合です。

8月 41.6%

10月 25.8%

ただ、平均点を見ていると、8月と10月では大きく違いません。

一方、「受験者のばらつき」を示す標準偏差は、8月より10月が高いです。

これを言い換えると、問題が難しかったために、できる人とできない人の差が大きくなったということです。

そして、それは、二高というトップ層が大きな影響をもろに受けたことを意味します。

逆に言えば、平均より下の層は、多少問題が難しくなったところで、大きく結果は変わりませんでした。

できる人とできない人との差は、受験期に近づくほど大きくなります。

昨シーズンの公立高校入試は「コロナシフト」で、比較的難しくありませんでした。

が、今シーズンは、入試問題が少なくとも昨年よりは難しくなることが予想されます。

みやぎ模試も、そのあたりを読んで、出題しているようです。

難しい問題は、誰にとっても難しいです。

そこに目を配り過ぎて、基本的な問題を落とさないように心がけたいものです。

10・11月 試験の結果&現在の指導枠空き状況 2021/12/07

本日現在で判明している各種試験の結果は次の通りです。

主要なものは以下の通りです。

<中学生>

◎期末試験

(11月)

中3 479点 校内順位1位

中2 453点 校内順位17位

◎実力試験

(10月)

中3 408点 校内順位2位

◎みやぎ模試

(10月)

中3 376点 偏差値65

(11月)

中3 402点 偏差値67

<現在の指導枠空き状況>

お住まいの地域や指導可能な曜日によって、お引き受けできる場合とそうでない場合があります。

指導ご希望の際は、各方面の調整が必要となります。

先月20日あたりから、いろいろな「お問い合わせ」が増えてきています。

指導依頼もですが、そのほかにも、当方のコラムやyoutube、そしてTwitterに関することで、受験関連のご質問・ご依頼をいただいています。

ただ、例えば「○○高校には何点取れれば入れますか?」というようなものは、基本的にお引き受けいたしておりません。

それから、「やる気がない子供を何とかやる気に!」というようなものも、お引き受けを差し控えております。

「○○高校に何とか入りたい。でもどうしたらいいのか、点数が足りずに困っている。何とか上げたい」というご依頼は、成績・志望校にかかわらず、お引き受けします。

引き続きよろしくお願いいたします。

「動画で雨か嵐か」 〜東北学院高 共学化で学校はどう変わるか〜 2021/12/08

志望校の目標は早く持つべし! その1 2021/12/08

わたしは、指導の際、生徒さんが学習面以外にどういう特性があるのか、いろんな方面から話を聞き出すようにしています。

加えて、どういうことを考えているのかについても、できる限り、わたしの頭にインプットして指導に生かすようにしています。

どの程度そういうことをするかは、その生徒さんによります。

意識して話を聞き出しているのは、「たぶん、この生徒さん、今後どうしたいのか、さっぱり考えてないな」と感じている生徒さんです。

なぜそうしているのか.....

それは、「今後どうしたいのか、どうするのかという展望がなければ、勉強に身が入るわけがない」と考えているからです。

受験のための学習というのは、おもしろおかしいものではありません。

なるべくなら、やらないで済ませたいものです。

わたしも、教えながら、そう思います。

わたしだって、数学や英語のテキストを教えているよりは、週刊誌の芸能記事のほうがおもしろいのです。

わたしがそう思っているくらいです。

生徒さんなら、なおさらです。

だからこそ、ご父兄はわたしなど受験関係者に大枚をはたいて、我が子の学習を託すわけです。

そういうことを考え合わせると、「勉強やれ!」といったところで、何のためにやるのか分からずに、やれるものではありません。

(次回に続きます)

志望校の目標は早く持つべし! その2 2021/12/09

(前回の続きです)

何かをしよう、成し遂げようとしたとき、目標を持つことは非常に大切です。

例えば、ダイエット。

ただ「痩せよう」と思って痩せられるものではありません。

「3kg痩せて、前に買ったズボンがはけるようになろう!」

「5kg痩せて、今度の同級会で少しは身綺麗に!」

こう考えるからダイエットにも耐えられるわけです。

受験学習にもこれと同じことが当てはまります。

わたしの狙いは、生徒さんに、おおよその今後の方向性、志望校の目標を持ってもらうことです。

そういうものがもともとハッキリしている生徒さんなら、こちらからアレコレ言う必要もありません。

しかしかなり多くの生徒さんは、そういう漠然としたものもありません。

方向性・志望校がハッキリしてこそ、受験学習のようなものは頑張れるのではないでしょうか。

「リーグ優勝」や「日本一」を意識したヤクルトスワローズが非常に強かったように。

さすがにトップ層ともなると、「勉強しなくちゃいけない」ことは分かっています。

実際に平均的な生徒さんに比べると、よほど勤勉です。

しかし、トップ層の中で見た場合、目標がハッキリ定まらない生徒さんは、あまり伸びや志気が高くはなりません。

そうなると、成績にも影響してきます。

(次回に続きます)

志望校の目標は早く持つべし! その3 2021/12/10

(前回の続きです)

生徒さんへは志望校について、具体的にこんな話をしています。

.....あなたは成績が平均ちょい下くらいで、勉強はあまり好きでないみたいだから、今の段階で、普通高校に行くのか、商業・工業のような実業系の高校に行くのか、まずそれを決めてみては?

大学に行くより、就職か専門学校が似合ってるイメージですよ。

.....成績や志向からして、何となくあなたは文系じゃないですね。

理系でも薬学部、薬剤師あたりだと向いてそう。

○○大学なら今の成績から言っても目指せますよ。

こういうことを、何かの機会に触れるようにしています。

もちろん、「目標」はこういうものでなくても構いません。

「自分はできるだけ偏差値の高いところに行きたいから、絶対に○○高校にする」というものでもOKです。

要は、「どうしても○○高校に!」という「執着心」が必要なのです。

成績アップに関係してくるのは、「目標に対する欲の強さ」です。

目標それ自体は、二の次、三の次です。すると、生徒さんとしても、勉強に身が入ってきます。

わたしがこれまで経験してきたことによれば、受験学習では「目標を持つこと」が土台です。

ここがグラついたり、ハッキリしない限り、どんなに優秀な先生に指導してもらっても、いかすことができません。

受験指導をしていると、この点を痛感します。

youtube「仙台・宮城のプロ家庭教師菊池ch」どんな方がご覧になる??? その1 2021/12/11

わたしは、ここでアップしているコラムのほかに、youtubeにもチャンネルがあります。

「仙台・宮城のプロ家庭教師菊池ch」にアクセスしていただくと、これまでアップした動画の一覧が出できます。

これまでに195本アップしました。

もう少しで200本に達します。

今回は、わたしのチャンネルについて、書いてみます。

まず、どんな方がご覧になっているのかについてです。

以下は、過去28日間で、わたしのチャンネルがどういう動きを示したかです。

本日現在、男女別ではこういう感じです。

(男性)53.5%

(女性)46.5%

お示しした通り、男女半々くらいです。

男性のほうが少し多いようです。

年齢別だとこうなります。

-12歳 0.0%

13-17歳 2.0%

18-24歳 8.0%

25-34歳 0.0%

35-44歳 19.5%

45-54歳 64.1%

55-64歳 6.5%

65歳- 0.0%

年齢によって相当違います。

「45−54歳」という年齢層は、子育て世代ドンピシャです。

ここから想像できることは、小中高校生のご父兄が、主に当チャンネルをご覧になっているということです。

そして、お父様・お母様両方、どちらかというとお父様が熱心にご視聴なさっています。

(次回に続きます)

youtube「仙台・宮城のプロ家庭教師菊池ch」どんな方がご覧になる??? その2 2021/12/12

(前回の続きです)

わたしが、コラムやyoutubeなどで情報発信しているのは、「ご父兄への情報提供」が目的です。

youtubeの数字を見ると、わたしの意図するところとだいたい合致しています。

わたしが動画で扱っている受験情報は、娯楽性があるわけではありません。

見ていて、おもしろおかしいものでもありません。

ですから、視聴者の年齢が、ある世代に集中するのも、当然といえば当然の話になります。

「18−24歳 8.0%」というのは、高3生、あるいは高校既卒生ということで合点がいきます。

ただ「13−17歳 2.0%」という数字を見ると、動画の作り方にも改善の余地はあるのかなと感じます。

確かにわたしの動画は、受験生を抱えるご父兄向けに作っています。

とはいうものの、実際に受験をしている生徒さんたちは、ほとんどわたしの動画を見ていないということになります。

わたしの動画の内容は、13〜17歳の世代にも当てはまるようなものがあります。

ですから、この年齢層の低視聴率は、ちょっと寂しいのです。

彼らは、あれほどの時間をyoutubeに使っているはずなのに.....(涙)

今後は2.0%を10%になる程度までは上げていけるような動画づくりを考えていきたいです。

(次回に続きます)

youtube「仙台・宮城のプロ家庭教師菊池ch」どんな方がご覧になる??? その3 2021/12/13

(前回の続きです)

わたしの動画チャンネルにおける再生回数ランキングは次の通りです。

再生回数は、本日現在の数字です。

まずは、1位から5位を。

再生回数10,366回

再生回数7,714回

再生回数4,524回

再生回数3,773回

5位 宮城・仙台で家庭教師なら プロ家庭教師☆菊池☆ 指導風景

再生回数3,412回

ベスト5を見てみると、二高関連が多いですね。

合格発表の動画は、やはり多くの方の目にとまったようです。

昨シーズンは、合格発表の動画を出さなかったのですが、「今回は出さないのですか?」というコメントも来ました。

このコメントは、チャンネルの引っ越しをしたときに消えてしまいましたが。

それでは、第6位から10位です。

再生回数2,647回

再生回数2,270回

再生回数1,930回

再生回数1,861回

10位 仙台二高 偏差値68の意味

再生回数1,805回

動画の中には、数字が現在とは少し変わってしまったものがあります。

そういうものに関しては、新たに動画を作るときにアップデートしていくようにします。

動画の体裁については、今年7月以降、「少し身綺麗に」ということで、リニューアルしています。

引き続きよろしくお願いいたします。

「動画で雨か嵐か」 〜仙台一中 まる分かり〜 2021/12/15

動画へのリンクはこちら

ナンバースクールの特攻受験は避けたほうがいい その1 2021/12/14

12月も今くらいの時期になると、受験生もご父兄も、これまで以上のホンキになります。

わたしも、これを肌で感じています。

そういう中にあって、今回のコラムで取り上げるのは、ナンバースクール受験についてです。

基本的にわたしは、どのような受験をしようと、生徒さん自身が行きたいところが一番という考え方です。

ただ、「こうするよりは、こうしたほうがいい」というのはあります。

ナンバースクールの特攻受験は避けたほうがいいというのは、その一例です。

中学入試、あるいは、大学入試での特攻受験は、ナンバースクールのそれと比べても、まだ傷は大きくありません。

例えば、二華中・青陵中の受験が残念な結果に終わったとします。

それでも、高校入試でリベンジすることは大いに可能です。

事実、ナンバースクール受験者の中には、二華中・青陵中のリベンジ組が結構います。

彼らが大学入試で大きな成果をもたらしたりもしています。

大学入試の場合、「浪人してもう1年」という手もあります。

ご父兄世代のころに比べると、浪人はだいぶ少なくはなっています。

が、それでも難関大学となると、浪人率は高いです。

一方、高校受験となると中学入試、大学入試とは勝手が違います。

(次回に続きます)

ナンバースクールの特攻受験は避けたほうがいい その2 2021/12/15

(前回の続きです)

わたしが高校生のころには、中学浪人をする人たちがいました。

事実、わたしのクラスメイトにもそういう人がいました。

むかしむかし、福島県のいわき市周辺では、磐城高校を目指す中学浪人が有名でした。

今、中学浪人をする人は、ナンバースクール受験生でも聞きません。

ナンバースクールが残念でしたとなったら、ほぼ自動的に私立に行きます。

ナンバースクールと私立との差は、東北大合格者の実績を見ると、大きな違いがあります。

以下は、今年3月の数字です。

(公立)

一高 68

二高 92

三高 55

宮一 20

二華 29

(私立)

東北学院 10

ウルスラ 8

育英 6

高校入試で残念な結果となった場合、差はほんとうに紙一重です。

しかし、3年後の結果は上に示した通りです。

進学実績だけで高校の価値が決まるものでもないのは、確かにそうかもしれません。

ただ、受験生やご父兄からすると、高校の進学実績は気になります。

特にナンバースクールを受験する側からすれば。

もちろん、私立の場合、東大合格者もいるし、生徒数もナンバースクールとは違います。

そういうものを差し引いても、ナンバースクールの特攻受験には、リスクが小さいわけではないといえるのではないでしょうか。

(次回に続きます)

ナンバースクールの特攻受験は避けたほうがいい その3 2021/12/16

(前回の続きです)

ナンバースクール受験生は、「何としてもココ!」という思い入れのある人が多いです。

ただ、現実は次のように動いています。

昨シーズン、1月の出願希望調査と、本出願との人数の違いは次の通りです。

「出願希望調査→本出願」の順に示してあります。

一高565→458

二高446→402

三高469→393

宮一381→407

二華225→267

一・二・三高が本出願時には人数を減らしています。

一方、宮一・二華は人数を増やしています。

ナンバースクールの偏差値は

二高>一高>三高>宮一>二華

です。

これを見ると、出願希望調査時から、ランクを下げた受験生は、相当いることが分かります。

二高では、実に44人が「名誉ある撤退」を選んでいます。

44人という数字は、受験生の約10%です。

わたしの生徒さんの中にも、一高狙いで、結局は三高を受験し、合格したという方がいました。

現時点では、本出願までまだ時間があります。

受ける学校のランクはいつでも下げられます。

今のところは、当初の第一志望に合格するつもりで勉強したほうがいいでしょう。

ただ、最後の時点で特攻受験になりそうだとなれば、今後を見据えた判断が必要です。

これまで、ナンバースクール受験をした生徒さんを見てきて、このことを大いに痛感します。

結局は自分で勉強するしかないんです その1 2021/12/17

わたしは指導の形態上、いろいろな層の生徒さんを担当します。

中3で九九が怪しい生徒さんがいました。

京大に合格する生徒さんもいました。傾向として、「上位層と下位層が多くて、中位層が抜けている」という感じでしょうか。

ただ、上位層にせよ、下位層にせよ、中位層にせよ、程度の差こそあっても、「結局は自分で勉強するしかない」という事実は変わりません。

「何を今さらこんなことを...???」

本欄をお読みのご父兄は、そうお感じになるかもしれません。

しかし、実は少し前、ある生徒さんの指導をしていて、ちょっとというか、かなり驚いたことがありました。

詳しいことは省きますが、

「今、この学年で、自分の置かれた立場がこうなのに、この程度の認識???」

と感じた一件がありました。

わたしも長いこと、こういう稼業をしております。

それゆえ、たいていのことには驚かなくなっています。

ただ、今回のことでは、

「こういうことを分かってもらえていないようでは、自分もまだまだだな」

「この生徒さんには、いったい何を指導してきたんだろう?」

「点数それ自体も大事だけど、勉強の側面だけを見ていたんじゃあなあ.....」

と後悔しきりでした。

(次回に続きます)

結局は自分で勉強するしかないんです その2 2021/12/18

(前回の続きです)

わたしの指導方針としては、「上からガツガツやる」というのをなるべく避けようと考えています。

そして「自分は生徒さんの学習のお手伝い」という意識で指導に臨んでいます。

さらに、「生徒さんのよいところ、言い分を引き出しながら、わたしのいうことも聞いてもらう」というスタンスも持つようにしています。

もちろん、最終的には、わたしの指導方針に従ってもらわなくてはなりません。

結果的にトップダウンにはなります。

ただ、意識としては、「生徒さんと一緒に走るマラソンのコーチ」のような感じです。

ですから、生徒さんには、「結局は自分で勉強するしかない」という意識を持ってもらわなくてはなりません。

この点、指導を通じて、様々な形で生徒さんたちには伝えてきたつもりでした。

しかし、一部の生徒さんには、「結局は自分で勉強するしかない」ということが、まるっきり浸透してないようでした。

今後の指導では、わたしとしても、「結局は自分で勉強するしかない」ということが疎かにならないようにしなくてはならないと感じています。

そして、そういう意識のもとでの指導が、よい結果を生むと、わたしは信じています。

今回はこの場を借りて、愚痴らせていただきました。

妄言多謝。

質問いろいろ 生徒もいろいろ その1 2021/12/19

今回は、ある歌の題名をもじった標題です。

わたしの指導の場合、多くは、

「今までやってもらっていて、分からないこととか、やってほしいこと等々、ありましたか?」

といって、指導が始まります。

指導内容の関係で、そうでない生徒さんもいますが、だいたいはこうして始まります。

つまり、生徒さんに質問を促しているわけです。

そうすると、質問をしてくる生徒さん、そうでない生徒さんは、実にハッキリ分かれます。

一般に質問をしてくる生徒さんの成績はよいと考えられがちですが、必ずしもそうではありません。

トップ層は、要所要所で鋭い質問を投げかけてきます。

そして、余計なこと、ムダなことは質問してきません。

そこはさすがです。

下位層となると、質問をしてくることはまずありません。

彼らの場合、「分からないところが分からない」からです。

一方で、ちょっと教科書を読めば書いてあるようなことを聞いてくるのは、真ん中から下位層の間くらいの生徒さんに多いです。

さすがに彼らは、下位層と違って、「分からないところ」は分かっています。

ほんとうに分からないのであれば、質問をして理解しようという心理にはなりませんから。

ただ、「分からないから、分かるところまでは自分で何とかやってみよう」というところまではなかなかいかないようです。

(次回に続きます)

質問いろいろ 生徒もいろいろ その2 2021/12/20

(前回の続きです)

真ん中から下位層の間くらいの生徒さんですと、分からないところを放置するより、質問をするほうがよいというのは、その通りです。

ただ、ちょっと教科書を読めば書いてあるようなことを聞いてくる生徒さんに、

「まずは自分で、教科書のここの箇所、読んでみたり、自分で調べてみたりしたのですか?」

などと尋ねると、判で押したように、回答は「NO」です。

小学校の低学年くらいならともかく、中学生や高校生になってのこういう状況は、少し残念です。

自分の頭で深く考えることなしに質問をしても、そのときだけは分かったような気になります。

しかし、試験のときには、なかなか結果が出てきません。

やはり、自分の頭で考えたり、自分なりに努力したうえで、それでも手に余るようであれば、わたしも喜んで生徒さんの力になるというものです。

事実、彼らに教科書の該当箇所を読んでもらったり、ちょっと演習問題を解くだけで、割とスムーズに理解できたりします。

その間、わたしは、ほとんど解説らしきものをしていません。

ということは、生徒さんの「分からない」は、いったい何だったのでしょう(笑)

要するに、自分の頭で考える前に、わたしをgoogleやwikipedia代わりにしていたということになります。

質問ひとつとっても、成績・結果の出るようなやり方があるのです。

「動画で雨か嵐か」 〜仙台市内 どの小学校が受験にいいの?〜 2021/12/22

動画へのリンクはこちら

生徒さんと友達感覚にはならないキャラづくり その1 2021/12/21

先日、ある個人塾の塾長がお書きになったブログの記事を読んでおりました。

すると、「講師が生徒さんと友達感覚になってしまわないようにしている」という趣旨のことが書いてありました。

指導をする上で、生徒さんとよい関係を作っていくことは大切です。

学生時代のことを思い出してみると、いけ好かない先生の授業は実に苦痛でした。

そうなると、どうしてもその先生が指導する科目に身が入らなくなったりします。

それは、当コラムをお読みのご父兄方も、ご記憶にあるのではないでしょうか。

しかし、指導に当たる講師と生徒さんがナアナアになり過ぎるのも考え物です。

何事にもホドホドということがあります。

締めるべきときにキチンと締める指導ができない.....

生徒さんが講師のいうことを聞かなくなる.....

そうなってしまったのでは、成績にも影響してきます。

となれば、ご父兄としても、何のために受験産業に大枚をはたくのか、という話になってしまいます。

そして、生徒さんと友達感覚になるのは、集団指導より、わたしのようなマンツーマンの個別指導のほうがなりやすいです。

そのようなことから、わたしは「生徒さんとよい関係を築き、なおかつ親しくなり過ぎない」ということを心にとめて指導してきました。

(次回に続きます)

生徒さんと友達感覚にはならないキャラづくり その2 2021/12/22

(前回の続きです)

「生徒さんとよい関係を築き、なおかつ親しくなり過ぎない」関係づくり.....

これは意外と難しいです。

生徒さん一人一人、「よい関係」と「親しくなり過ぎない」の基準は微妙に違うからです。

ただ、「だいたいこのライン」というのはあります。

このことを念頭に置き、わたしが実践してきていることは、指導の際に背広で臨むこと、生徒さんには「ですます調」で話しかけることです。

指導をする先生がノーネクタイでラフな格好で来る場合と、背広で来る場合とを想像してみるとよく分かります。

背広のほうが「ソフトな威圧」に優れています。

さらに背広の場合、生徒さんへも、ご父兄にも「失礼な服装」と見られることはありません。

それから、生徒さんへは、どんなに年少でも「ですます調」で話しています。

それは、彼らに「喝入れ」をするときも変わりありません。

彼らにそうしているのは、生徒さんとわたしの間へ一線を画す意味があります。

それにより「親しさを見せても、親しくなり過ぎない」姿勢を示しています。

また、彼らへの敬意を示すという意味もあります。

生徒さんがわたしへの敬意を示し、そしてわたしも生徒さんへ敬意を示します。

指導というものは、そういうふうにして成り立つものだと思います。

(次回に続きます)

生徒さんと友達感覚にはならないキャラづくり その3 2021/12/23

(前回の続きです)

ただ、教えているほうのホンネを言えば、生徒さんと友達感覚になっているほうが楽なのです。

何かあっても、お互いに何となくナアナアで済ませることができます。

そして、そのほうが、生徒さん・指導者ともに、表面上は「よい関係」を築いているように見えます。

ただ、これはあくまで「表面上」であるに過ぎません。

生徒さんに「教育的指導」をするときに、きっちりできなければ、生徒さんは増長します。

そうなれば、彼らは指導者のいうことを聞かなくなります。

当然、成績も上がりません。

そうしたとき、指導者としては、生徒さんに何がしかの実力行使をして、いうことを聞かせようとするでしょう。

しかし、そうした場面になると、「実力行使」だけで乗り切れるものではありません。

学校でときどき問題になる学級崩壊と言われる現象がまさしくそれです。

わたしは、塾と掛け持ちをしている生徒さんから、

「うちの塾は、塾長だとピシッとするが、○○先生だと、あまり怒らなくて、自習室でも何だか騒がしいときがある」

という愚痴を聞いたことがあります。

その塾の塾長先生は、ブログをよく更新されており、わたしが文面から感じる姿とほぼ一致します。

結局、生徒さんも甘い先生の品定めを的確に(?)しているということなのです。

わたしもそうなってしまわないよう、引き続き留意していきます。

勉強は質より量を気にすべき その1 2021/12/24

youtube動画やネット記事を見ると、「効率のよい勉強法」が花盛りです。

どこのページを見ても「最小の努力で最大の効果」をうたっています。

内容自体は、わたしから見ても「全くその通り」というものばかりです。

しかし.....

「効率のよい勉強法」は人気でも、「量をこなす勉強法」は、どうも不人気のようです。

「量をこなす勉強」は、ほとんど語られることがありません。

確かに、傍から見ていると、「効率のよい勉強法」というのは、いかにも輝いています。

誰しもがムダな努力は極力避けたいものです。

とはいえ、「効率のよい勉強法」は、「勉強量をこなす」ことを否定するものではありません。

というより、そもそも学習量をやっていなければ、「効率のよい勉強法」も何もあったものではありません。

「効率のよい勉強法」を気にする前に、ほんとうは、まず自分のやっている「勉強量」を気にする必要があります。

ところが、生徒さんは「勉強量」について、あまりというより、ほとんど関心がないようです。

もっとも「効率のよい勉強法」にも、「勉強量」にも関心がないという人が、相当います。

それを考えると、「効率のよい勉強法」を気にするだけよいとは言えるのですが.....

(次回に続きます)

勉強は質より量を気にすべき その2 2021/12/25

(前回の続きです)

この「勉強量の不足」に対する関心のなさというのは、生徒さんだけでなく、ご父兄もそうだったりします。

例えば、ご父兄からは、指導を開始するにあたって、ときどきこういうことを言われます。

.....うちの子供、「勉強のやり方」が分かってないようなんですよ。

そんなわけで、点数のほうがよくないんです。

「勉強のやり方」を教えてもらえば.....

こういう風にご父兄がおっしゃるケースは、だいたい平均より下、評定で言うとオール3の生徒さんです。

ご父兄のおっしゃる「勉強のやり方」が分からないというのは、日本語に翻訳しなおすと、「うちの子供は勉強をどこから手を付けていいか分からない」ということです。

ただ、「どこから手を付けていいか分からない」ことより何より、学校から与えられた課題もできてない、やっていないというケースがほとんどです。

言い換えると、「勉強のやり方」よりも「勉強量をこなす」ことができていません。

学習に関しては、まずもって「質」より「量」を気にかけていただきたいです。

この件については、以前にもコラムを書きましたので、参考にして下さい。

<関連コラム>

量! 量! 量! 質はそれから 〜勉強で大事なのは量? 質?〜 その1

定期試験400点取れる中2生 どの高校に行く? 行きたい? その1 2021/12/26

今、多くの中3生は「高校入試、どうなる? どうする?」ということでアタフタとしています。

それは中3生をお持ちのご父兄も同様です。

そうした中、来シーズン以降のことを見据えて、今回は中2生に向けた発信です。

「定期試験400点取れる」中学生については、以前にもコラムを書きました。

<関連コラム>

今回はこれをさらにバージョンアップします。

そもそも「定期試験400点」というと、5教科で平均8割以上取れているということです。

これに当てはまる生徒さんは、だいたい「全体の上位25%程度」です。

つまり、「上位4分の1」くらいです。

こういう生徒さんの高校は、基本的に次の通りです。

(1)公立メイン 私立はサブ

(2)ターゲットは偏差値55以上

(3)平均評定は4.0以上

「定期試験400点以上」という生徒さんは、公立がメインです。

こう書くと、「そもそも宮城って、東京のような首都圏と違って、公立が主なのでは?」とお感じになるご父兄がいらっしゃるはずです。

ただ、「100人の中で、上から数えて80位から下」という生徒さんの場合、このごろは「私立推薦」がメインになりつつあります。

公立を受験しないケースが増えてきている印象です。

(次回に続きます)

定期試験400点取れる中2生 どの高校に行く? 行きたい? その2 2021/12/27

(前回の続きです)

公立高校の入試は、内申評定と入試点数で決まります。

ですから、「定期試験でこのくらい取れれば○○高校に行ける」というものではありません。

しかし、「まあこのくらいなら...」という目安のようなものはあります。

以下、「ここを目指すのなら、定期試験で最低でもこのくらい取ってほしい」というものをお示しします。

仙台二高 440

仙台一高 430

仙台三高 420

宮城一高 410

仙台二華 410

仙台向山 390

仙台南 390

泉館山 390

以上の数字は、「受験関係者としての勘」です。

ただ、定期試験ごとに易しい、難しいがあるとはいえ、このラインは何とか上回ってほしいのです。

これより下回ることがあると、入試を受けて合格するには、かなり厳しくなってしまいます。

それから、このクラスの生徒さんであれば、「どの科目もまずまずバランスよく取れる」ことが必要です。

もちろん、得意科目、不得意な科目でデコボコはどんな生徒さんにもあります。

しかし、「最も点数の低い科目が、5教科平均−10点以内にある」ことを心がけていってください。

例えば、合計が400点であれば、いちばん点数の低い科目が70点以下にならないように、です。

この点、留意して学習に臨んでいただきたいものです。

入試はあっという間に来ます!

ナンバースクール志望の社会科嫌い生徒さん向け なぜ社会を勉強する? その1 2021/12/28

ナンバースクールを目指そうとする中学生は、理系志向という生徒さんが実に多いです。

高校に入学した当初ですと、わたしのにらんだところ「文系25% 理系75%」くらいです。

そして、その後に数学が難しくなることもあって、「文系30% 理系70%」あたりの数字に落ち着きます。

そのため、社会科嫌いという生徒さんも多いような気がします。

そういう生徒さんは、社会科を「単に暗記すれば点が取れる」「暗記するだけの科目」としてしか見ていないのを強く感じます。

さらに、「何でまた社会科を勉強しなくちゃならないの?」と彼らが考えているのも、何となしに伝わってきます。

確かに社会科は知識の記憶が必要です。

例えば、1600年に関ケ原の戦いが起きた、というのは、記憶しておく必要があります。

しかし、入試で出てくる問題は、覚えておくだけでOKというものではありません。

例を挙げると、都市別の夏至・冬至のときの日の出・日の入り時刻なんて、知っている人はいるのでしょうか?

まあ、知っていれば解けます。

が、受験生の99.9999...%は知りません。

そういう問題が出ているということは、「いま持っている知識をもとに、しっかり考えて!」と出題者が言っているということです。

(次回に続きます)

ナンバースクール志望の社会科嫌い生徒さん向け なぜ社会を勉強する? その2 2021/12/29

(前回の続きです)

このコラムに関連して、わたしは以前にも↓のようなものを書きました。

<関連コラム>

理系生徒は社会という教科とどう付き合うべきか 〜覚えるだけではダメなわけ〜 その1

理系生徒は社会という教科とどう付き合うべきか 〜覚えるだけではダメなわけ〜 その2

理系生徒は社会という教科とどう付き合うべきか 〜覚えるだけではダメなわけ〜 その3

これにプラスして申し上げたいのは、「社会というのは、技術や便利な機械だけであれば回っていくものではない」ということです。

人がまとまって動いていくには、「人の意識をまとめるもの」が必要です。

アフガニスタンのようなところは、その「人の意識をまとめるもの」が弱いために、そこの国民は苦労が絶えません。

その「人の意識をまとめるもの」=「日本という国のシステム」を理解する助けとなるのが、社会科であると、わたしは思うのです。

おカネや権力だけで、社会は動きません。

それが分かっているからこそ、各国の独裁者は自分の国に自分の銅像を建てまくったり、過去の歴史をいじりまくったりしているわけです。

以上のように考えると、「なるほどこういうわけで、お上は社会科を勉強させているわけね!」というのが理解できるのではないでしょうか。

「動画で雨か嵐か」 〜二高68 一高66 なぜ偏差値は二高が高い?〜 2021/12/29

動画へのリンクはこちら

今年1年ありがとうございました 2021/12/30

今年最後のコラムアップとなります。

今年度中の指導は昨日までに終了しました。

ここ数日来、追加指導・振替指導で、朝から夜遅くまで出ずっぱりとなっていました。

毎年、この時期は受験関係者の宿命とはいえ、ハードです。

今日は一人静かにデスクワーク・諸整理をしています。

今年1年は、昨シーズンに引き続き、というより、昨シーズン以上に、自分の仕事についていろんなことを考える機会が多くなりました。

それというのも、自分が目指したい「生徒さんの成績向上」が、例年以上に足りていないと感じたからです。

指導をやっていて、「何だかちょっと指導が空回りしてやしないか?」と感じる場面がいつも以上に多かったような気がします。

受験指導は、生徒さんに負荷をかけていかなくてはいけません。

しかし、その負荷も大きくなり過ぎてはいけません。

かといって、緩すぎるのはもっとまずいです。

そこのラインをどうしていくかで、今年は例年以上に悩みました。

来年は、この点をしっかり反省し、指導に役立てていくつもりです。

今年1年、多くの皆様に支えられ、この年の瀬を迎えることができています。

この場を借りて、感謝申し上げます。

コラムは新春1月3日より再開します。

どうぞよいお年をお過ごしください!

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日