〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話での受付:15:00~20:00

定休日:日曜日

仙台・宮城の中学受験ホンネの入門 〜初心者ご父兄のために〜 その1 2021/05/01

今日から5月となり、世間はゴールデンウィーク期間中です。

この時期、実はお勉強のほうも「ちょっと一休み」という塾も多いというのが現状です。

そこで今回は、仙台・宮城で中学受験をお考えのご父兄で、「受験のことは右も左も分からない」という方へ向けて、入門的なことを書いてみます。

これは、以前に書いたコラムの別バージョンという位置づけです。

◎ローカルルール1 難易度ランクは二華中が頂点

仙台・宮城の中学受験は次のように分かれます。

(1)公立・・・二華中・青陵中など

二華中・青陵中が中高一貫。

宮教大附属中も入試を実施。

(2)私立・・・東北学院中・ウルスラ中など

「特進クラス」を設けて、そこそこの大学進学実績をたたき出している

(3)県外

首都圏や北海道などを目指す受験生も一定数いる。

そういう受験生のための塾のコースもある。

県内の中学は二華中が最難関です。

受験体制もそうした現状を基にカリキュラムが組まれています。

また、県外の中学を目指す受験生もいます。

(次回に続きます)

仙台・宮城の中学受験ホンネの入門 〜初心者ご父兄のために〜 その2 2021/05/02

(前回の続きです)

◎ローカルルール2 学習塾は学習塾は俊英四谷大塚が最大手

中学受験において塾の最大手は俊英四谷大塚です。

こちらは高校受験と同様に進学プラザグループです。

俊英四谷大塚に次ぐのが栄光ゼミナールです。

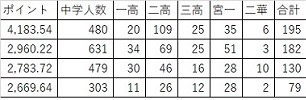

今春の合格者は公式発表によると次の通りです。

◎二華中

(定員)105

(四谷)78(栄光)12

◎青陵中

(定員)140

(四谷)67(栄光)30

数字を見ると、両巨頭で圧倒的なシェアです。

また、俊英四谷大塚や栄光ゼミナールは、自塾以外の外部生へ向けて、二華中・青陵中向けの模擬試験を協賛しています。

二華中・青陵中オープンテスト(栄光ゼミナール系)

6月6日(日)

二華中・青陵中合格判定模試(進学プラザ系)

6月10日(日)

二華中・青陵中の入試問題を見てみると分かりますが、公立小学校で行うテスト(受験業界でいうカラーテスト)とは難易度がまるで違います。

学校のカラーテストで満点あるいは満点近くをとっているからと言って、二華中・青陵中に合格できると考えるのは大間違いです!

ご父兄から来るお問い合わせの際のお話を聞いていますと、この点を勘違いなさっている方が少なからずいらっしゃるのが分かります。

「記念受験」をするのであれば別ですが、本気で二華中・青陵中の合格を目指すならば、親も子もかなりの覚悟が必要であることをご理解ください。

(次回に続きます)

仙台・宮城の中学受験ホンネの入門 〜初心者ご父兄のために〜 その3 2021/05/03

(前回の続きです)

◎ローカルルール3 高校入試との関連

中学受験に関しては、「その先」、つまり高校・大学と進学する際にどうなるのかというのも気になるところです。

仙台・宮城については次のようになっています。

☆中学→高校→大学までOK

東北学院、白百合、宮城学院、尚絅

☆中学→高校まで

二華、青陵、秀光、ウルスラ、ドミニコ

☆中学まで

附属

ここで留意しておきたいのは附属中です。

附属中とは、「宮城教育大学附属中学校」のことです。

附属中には附属小があります。

この附属小から附属中へ内部進学する生徒が推定で100名ほどいます。

そして残りを外部から取ります。

小学校からの内部進学者はよほどのことがない限り、中学校へ進学できています。

一方、外部からの受験は「狭き門」です。

附属中は、「附属高」がありません。

そのため、附属中へ進学した場合は、高校受験をすることになります。

附属中は優秀な生徒さんが多いです。

例年、高校受験の最難関である仙台二高へ30〜40名の合格者を出しています。

この人数はだいたい県内トップの数字です。

以上のことを踏まえておけば、塾や受験関係者の話にはついていけると思います。

また、受験関係者のほうも、ご父兄は今回述べたことをご存じであるという前提で話をする場合が多いです。

中学受験の参考になれば幸いです。

仙台一高・二高の新入生 定期戦なき「定期戦後」の乗り切り方 その1 2021/05/04

仙台一高・二高の間で例年行われてきた硬式野球の定期戦が、昨年に引き続き「いつもの日」の開催はナシになりました。

この硬式野球の定期戦は、両校が旧制中学の時代から行われて来ているものです。

非常に長い歴史があります。

「いつもの日」というのは、「5月第二土曜」です。

これが別の日に延期開催されるかどうかは、今のところ分かりません。

できることなら、開催できればなあと思っています。

さて、この定期戦に関して、わたしは次のような持論を持っています。

すなわち、「一高・二高の新入生は、定期戦までに学校生活のリズムを整えておくべし」というものです。

この点については、以前、動画「仙台一高・仙台二高 合格者の皆さんへ 入学前・入学後の心得」でも語ったことがあります。

また、一高・二高の新入生を担当した際にも、そのように指導してきました。

「5月第二土曜」というと、例年はゴールデンウィークも終わります。

学校生活にもやや慣れ始めるころです。

そして、大きなイベントが終わるということで、少し一息つきます。

二高には、定期戦まで中学の制服を着て過ごすという「暗黙のルール」があります。

「定期戦後」には、私服通学解禁となります。

応援練習もなくなります。

こうした「目に見える違い」は、心機一転となるきっかけとなります。

(次回に続きます)

仙台一高・二高の新入生 定期戦なき「定期戦後」の乗り切り方 その2 2021/05/05

(前回の続きです)

一高・二高の新入生に関しては、以前、↓のようなコラムを書いたことがあります。

<関連コラム>

仙台二高 入学後の心得 〜新入生へに向けて先輩が語ります〜 その1

仙台二高 入学後の心得 〜新入生へに向けて先輩が語ります〜 その2

仙台二高 入学後の心得 〜新入生へに向けて先輩が語ります〜 その3

このコラムには「6月中間テストまでは、周りの人は一生懸命という感じであった」とあります。

そして、自分のペースを早くつかむべきともあります。

わたしの見立てでは、6月の中間試験の時点で、ペースのつかめていない人が少数ながらいます。

そうした意味で、ゴールデンウィークが終わり、定期戦が終わる今からの時期の過ごし方は、ゆったりしてそうに見えて、非常に重要です。

一般論として、心がある程度の緊張状態にあれば、それなりに人間は身構えます。

しかし、物事が一段落してホッとしたときというのは、危うい状態になります。

わたしは以前から「高1新入生は中間試験まで気を抜かずに」と、繰り返し述べてきました。

定期戦で一息ついたように見えても、実際は「一息ついた」状態にはなっていないのです。

そこを見誤ってしまう、あるいは誤解してしまうと、のちのち「総体のことを考えていたら、いつの間にか中間試験の準備がさっぱり」といった風になりかねません。

(次回に続きます)

仙台一高・二高の新入生 定期戦なき「定期戦後」の乗り切り方 その3 2021/05/06

(前回の続きです)

わたしはこれまでコラムで、一高・二高における学習生活について、どちらかというと、「明るい話題」は書いて来ませんでした。

それには、わたしなりの理由があります。

昔の話ですが、わたしが高校生だったころ、同じクラスで中退者が2名、留年者が1名出ました。

また、ここ5年ほどの間、二高を中退したという人を3名知っています。

二高をしばらく不登校となった人を、短期で1名指導したこともあります。

不登校気味で欠席がちょくちょく出てきた一高の生徒を1名、短期指導したこともあります。

いま述べた中退者・留年者・不登校は全員、1年生です。

彼らを見ていると、入学後に学校生活のペースをつかむことができなかったという点が共通しています。

それが、次第に積もり積もって、結局耐えきれなくなってしまったようでした。

彼らは中学時まで普通に学校に通えています。

他の生徒と比べて、能力的に劣っているとか、そういうことは決してありません。

第一、そんなに劣っていたら、あの入試を突破できないでしょう。

そして、中退後は、通信制の学校に通うなど、「本来の彼ら」を取り戻している人も知っています。

そういう事実を目の当たりにすると、「学校生活のペースをつかむこと」の大切さを感じずにはいられないのです。

(次回に続きます)

仙台一高・二高の新入生 定期戦なき「定期戦後」の乗り切り方 その4 2021/05/07

(前回の続きです)

もちろん、前回述べたような一高・二高の中退者・留年者・不登校というのは、割合として多いわけではありません。

全体から見れば、極めて少数でしょう。

ですから、事を荒立てるように言う必要はないのかもしれません。

とはいえ、彼らのようなケースは、「誰にでも起こり得る」ことだと思っています。

しかも、「東大〇名! 医学部〇名!」という華々しい実績とは違い、ほとんど語られることはありません。

高校の雰囲気がどうにも合わないものなら、無理をして学校にとどまる必要はないです。

しかし、せっかく一生懸命に受験勉強をして、入学したら、たった数か月で「どうもやっていけない.....」となったら、いかにも残念です。

それは高校側としても同じ気持ちでしょう。

ただ、高校は義務教育ではありません。

高校としてできることにも限界があります。

一高・二高の新入生の皆さんは、定期戦なき定期戦後、6月の中間試験に向けて、「心にピリッ!シャキッ!」という気持ちを持ち続けてください。

そこまで頑張り切れれば、何とか高校でやり切っていけるでしょう。

あなた方なら大丈夫です。

あの入試を勝ち抜いたのですから!

わたしも陰ながら応援しています!

「動画で雨か嵐か」 〜私立高校と宗教行事〜 2021/05/05

トップ層の中学生諸君! 数学の教科書の問題 すべて解けますか? その1 2021/05/08

以前、こちらのコラムで述べたように、新学期から中学校は教科書が新しくなりました。

英語の変更がかなり大きいですが、数学も少し変更があります。

多くの公立中学が使っている東京書籍の数学の教科書を見ると、オッ!と思う箇所がありました。

それは、単元の章末問題に「思考力を試す問題」が増えたことです。

「思考力を試す問題」というのは、要するに、やや高度な応用問題です。

わたしはこれを見て、うれしくなりました。

早速トップ層の中学生に指導の際は使っています。

数学の教科書に関しては、↓のようなコラムを書いたことがあります。

高校数学「教科書の大切さ」 〜京大合格者はかく語りき〜 その1

高校数学「教科書の大切さ」 〜京大合格者はかく語りき〜 その2

高校数学「教科書の大切さ」 〜京大合格者はかく語りき〜 その3

高校数学「教科書の大切さ」 〜京大合格者はかく語りき〜 その4

↑は、高校数学のことを書きました。

事情は中学の数学でも同じです。

トップ層ともなれば、「数学難問集」だのに走りがちです。

もちろん、それはそれで必要です。

それが悪いわけではありません。

しかし、教科書の章末問題に出てくるものが、しっかり解けないトップ層は意外なほどいます。

(次回に続きます)

トップ層の中学生諸君! 数学の教科書の問題 すべて解けますか? その2 2021/05/09

(前回の続きです)

「エ? 教科書の問題が解けないの?」

このように思うトップ層の中学生は、試しに教科書の問題を解いてみるといいです。

章末B問題くらいになってくると、チラホラ解けない問題が出てくるのではないでしょうか?

特に今回の教科書改訂では、今までより難しい問題が出てきています。

「教科書でこういう問題が載ってるの?

こりゃ、結構歯ごたえあるな」

と感じる人が多いはずです。

トップ層の中学生でも、章末B問題を完全に解けるという生徒さんは、そうそういないのではないでしょうか?

昨年までのB問題であれば、何とかなりそうでも、今年のB問題はツワモノです。

いま述べたように、こういう歯ごたえがあるようなものも、入試で問われる可能性は十分にあります。

確かに、去る3月に行われた公立高校入試の数学は、お手柔らかでした。

ですが、次回はどうなるか分かりません。

たぶん、難しくなるでしょう。

そういったとき、「前回に比べて難しくなった〜」と嘆いても、「この程度だったら、教科書に出てるじゃないか」と出題者に言われてしまえば、苦情の言いようもありません。

だって、教科書に出ているんですから。

そういう意味からも、教科書の問題というのは非常に重要です。

(次回に続きます)

トップ層の中学生諸君! 数学の教科書の問題 すべて解けますか? その3 2021/05/10

(前回の続きです)

トップ層の中学生にとって、数学教科書の章末問題、特にB問題は「穴」になるところです。

学校の授業でも、ほとんどの場合、章末問題はせいぜいがA問題に触れるくらいです。

章末A問題なら、B問題に比べればハードルは高くありません。

B問題は、A問題に比べると、難しいです。

そんなわけで、B問題ともなれば、学校の授業でやる余裕はほとんどないのではないでしょうか。

さらに、塾ともなれば、学校の教科書を使う機会は極めて少ないはずです。

わたしが章末B問題に着目する理由はこういうところにあります。

誤解をされては困りますが、わたしはトップ層へ向けた塾教材を否定しているわけではありません。

わたしが申し上げたいのは、教科書の問題も非常に重要だということです。

わたしはトップ層の中学生の数学を指導するとき、かなりの確率で教科書の章末B問題を解いてもらっています。

それは「穴」を確認し、「穴」があれば、それをきっちり埋めておくためです。

今までの章末B問題でも、トップ層の中学生は満点というわけにはいきませんでした。

このたびの教科書改訂で、難しい問題が増えました。

トップ層の中学生は、何かの機会に章末B問題に取り組んでほしいです。

そして、「穴」があれば、しっかりそこを埋めていってください。

入試で結果を出すためには、まず足元から固めていきましょう!

東京の数字から 公立中学校の評定 5を取るのは全体の何%? 4は? その1 2021/05/11

先日、東京都庁から、都立中学校で評定がどのように付けられているかの公式発表がありました。

詳細はこちらです。

この数字は、東京のものです。

宮城県からこのような数字は発表されておりません。

が、宮城県の公立中学校もだいたいこの数字と大きく変わらないものと思われます。

それは、わたしの肌感覚とほぼ重なるからです。

そこで、今回のコラムでは、この数字を使うことにします。

この一覧表によりますと、9教科平均で、今回発表の数字は次の通りです。

「5」13.5%

「4」25.5%

「3」46.6%

「2」11.2%

「1」 3.2%

この数値は、当然、中学校によって凸凹があります。

これに従って計算すると、「真ん中」つまり100人中50位という生徒の平均的な評定は、3.4となります。

これはどういうことかと申し上げますと.....

主要5教科で、4が2教科、3が3教科くらいです。

そして、実技科目で4が2教科、3が2教科くらいです。

そのように考えると、オール3という成績は、決して真ん中ではないことが分かります。

わたしが生徒さんの評定、そして定期試験・校内実力試験の順位を見ていても、平均評定3.4くらいが「真ん中」という実感があります。

(次回に続きます)

東京の数字から 公立中学校の評定 5を取るのは全体の何%? 4は? その2 2021/05/12

(前回の続きです)

評定は、主要5教科だけではありません。実技教科もあります。

実技教科と主要5教科との相関関係については、優秀な生徒さんほど、実技教科の評定もよい傾向にあります。

事実、お勉強のほうはからっきしですが、運動神経は抜群でスポーツなら何でも来いというタイプの生徒さんに5がついているということは稀です。

そういう生徒さんは、4が精一杯です。

保健体育の期末試験の成績もカウントされているためかもしれません。

トップ層にいる生徒さんをお持ちのご父兄からすると、5教科はともかく、実技教科までが内申点として、高校入試のときにはカウントされると聞くと、あまりいい心地はしないかもしれません。

特に、実技教科のあまり得意でないトップ層からすると、そうお感じになるのも無理はありません。

しかし、そういう生徒さんの場合、「実は提出物をきちんと出していない」とか「授業中にだらけている」ということが、しばしばあったりします。

特に男子生徒は.....

そうなると、実技教科の低評価は、生徒さん本人の問題です。

内申というシステムの問題ではありません。

不得意な実技教科があれば、やはり生徒さん本人もやるべきことをきっちりすべきです。

そう考えれば、あまりひどい評定にはならないと思います。

(次回に続きます)

東京の数字から 公立中学校の評定 5を取るのは全体の何%? 4は? その3 2021/05/13

(前回の続きです)

前回、前々回に述べたことを総合的に考えてみますと、目指す高校で「こうありたい」という評定の目安は次のようになります。

<ナンバースクール>

5教科:オール5

実技教科:5が1つ。残りは4以上

<準ナンバー>

5教科:5が2つ。残りは4以上

実技教科:5が1つ。残りは4以上

もう一度申し上げますが、以上は「こうありたい」という目安です。

これより下回ったから合格できないということはありません。

わたしが「こうありたいという目安」の意味するところは、これくらい内申で取れていれば、評定の低さにビクビクすることはないということです。

事実、受験が近くなって、評定に対する不安や不満、そして、宮城県の評定のシステムに対する恨みつらみは毎年聞きます。

そうした不安や不満は、評定が志望校のレベルより低めの生徒さん、ご父兄からです。

宮城県の内申制度への不満は、わたしも同じことを感じています。

とはいえ、入試を前にしてしまうと、現実として数値が足りなければどうしようもありません。

ナンバースクール狙いという場合、内申はかなり高いのに、模試の点数が奮わないというケースもあります。

特に女子に多いです。

ですから、目指す学校によって、「取っておくべき評定をしっかり取っておく」ような心がけが肝要となります。

「動画で雨か嵐か」 〜受験関係者とクラブチーム監督は仲が悪い!〜 2021/05/12

動画へのリンクはこちらから

中3生の英語も結構大変になってきている! その1 2021/05/14

今年の4月から中学校のカリキュラムが変わったことは、当欄で何度か述べてきました。

また、そのカリキュラム変更の中で、中1生の英語が今までに比べてハードになったということについても触れました。

<関連コラム>

仙台一高・二高・三高・宮城一高・二華高を狙う新中1生のご父兄限定 3年後の英語の入試はどうなる? その1

仙台一高・二高・三高・宮城一高・二華高を狙う新中1生のご父兄限定 3年後の英語の入試はどうなる? その2

仙台一高・二高・三高・宮城一高・二華高を狙う新中1生のご父兄限定 3年後の英語の入試はどうなる? その3

上に示した<関連コラム>は、新中1生に関するものです。

ところが、中2・中3生を教えていて、「中1の大変さばかりが心配されていたけど、他の学年、特に中3生の英語も大変だぞ!」と、最近感じるようになってきました。

中2の生徒さんに対しても、大変さを感じることはもちろんあります。

しかし、中3生ほどではありません。

わたしが心配になってくるのは、特に中3生の平均ちょい超えから準トップ層についてです。

言い換えると、みやぎ模試偏差値にして、50ちょい〜60未満くらいにいる生徒さんたちです。

正直申し上げて、中3生の英語の指導は、例年に比べて非常にやりづらいです。

(次回に続きます)

中3生の英語も結構大変になってきている! その2 2021/05/15

(前回の続きです)

なぜ今年の中3生の英語の指導がやりづらいのか.....

理由は簡単に申し上げますと、「中3生がこれまでやってこなかった英語の文法・単語が、『やったこと』にされている」ことです。

しかも、「通常時よりもたくさん」です。

英語の教科書には、「新しく出てきた単語」という箇所があります。

生徒さんたちは、そこに書いてあるものを「新しい単語」として、気合を入れて勉強します。

ところが、教科書が変わってしまうと、書いてある内容も変わります。

そのため、今年の中3生にとっては、中1・中2でやってこなかった「新しい単語」であっても、教科書が変わったため、「中2までにやった」ことになってしまうのです。

中学の教科書変更は5年に1回です。

教科書が変わったときには、時としてこういうことが起きます。

しかし、今回のように英語の教科書が非常に大きく変わってしまうと、「習っていないのに、習ったことにされている単語」がいつも以上に多く出てきてしまいます。

加えて、文法事項も「習っていないのに、習ったことにされている」ものがいくつかあります。

ですから、中3生に英語の指導をしていて、

「アレッ? 何でこれ分からないんだ? そうか。やってないんだ!」

ということが、そこそこの頻度で出てきています。

(次回に続きます)

中3生の英語も結構大変になってきている! その3 2021/05/16

(前回の続きです)

前々回のコラム「中3生の英語も結構大変になってきている!その1」で、心配なのが、みやぎ模試偏差値にして、50ちょい〜60未満くらいにいる中3生だと述べました。

これには理由があります。

だいたいナンバースクールを狙えるようなトップ層であれば、単語や文法事項が多少増えても、びくともしないでしょう。

彼らはそれをやれるだけの力はあります。

また、平均点が取れないくらいの生徒さんですと、もともと未消化の部分が多かったわけです。

ですから、未消化部分が多少多くなっても、目に見えるような実害は少ないと見ます。

偏差値50ちょい〜60未満あたりは、「単語の差」がつきやすいです。

中学生の英語の教科書を読んでみると、「この単語、高校のときに習ったな〜」と感じることが増えています。

そして「この単語、今までは中学で出てこなかったんだけどな〜」ということも多いです。

英単語は「これが中1でやるもの、これが中2でやるもの」という明確な線引きがあるわけではありません。

確かに「だいたいこの辺り」という「阿吽の呼吸」みたいなのはあります。

が、最終的には教科書会社の匙加減に任されています。

50ちょい〜60未満の偏差値にいる中3生は、高校進学後のことを考えても、「中学校のうちに覚えておくべき単語は覚えておく」という考えで、今後の英語学習に臨んでいただきたいです。

公立高校→東北学院大 学院高・榴ヶ岡→東北学院大 結果は同じだが..... その1 2021/05/17

東北学院大というところは、県内の高校から幅広い層が進学します。

中心となるのは、みやぎ模試偏差値50付近の高校です。

多賀城高、仙台高校、東高、三桜などなど.....

しかし、準ナンバーやナンバースクールからも進学者はいます。

そして、偏差値40ちょい超えの高校からも多くはありませんが、進学します。

さらに、東北学院高や榴ヶ岡高校といった付属高校からも多く進学することは、申すまでもありません。

そうなると「準ナンバー・ナンバースクール→東北学院大」と「学院高・榴ヶ岡→東北学院大」では、最終結果が同じということになります。

そこで、こういう考え方も出てきます。

「結果として、東北学院大あたりの大学に進学するなら、最初から公立高校を目指さず、学院高や榴ヶ岡高校に行ったほうがいい。

学院高や榴ヶ岡高校だったら、3年間高校に通いさえすれば、東北学院大には行けそうな雰囲気だし.....」

まあ、確かにその通りかもしれません。

学院高校には、「東北学院コース」があります。

榴ヶ岡高校には、「TG選抜」があります。

このコースのほかにも、結果として学院大に進学する人はいるでしょう。

しかし、わたし個人としては、「公立高校→東北学院大」には、大きな意味があると思うのです。

(次回に続きます)

公立高校→東北学院大 学院高・榴ヶ岡→東北学院大 結果は同じだが..... その2 2021/05/18

(前回の続きです)

「公立高校→東北学院大」という生徒さんも、高校によって、学力差が大きいです。

例えば、偏差値45より下の高校になると、ほとんどが指定校推薦です。

一方、準ナンバーやナンバースクールですと、ほとんどが一般入試です。

学院大以外の大学を受けたが、そこが受からずに.....という生徒さんもいます。

偏差値50が取れないという生徒さんの場合、「榴ヶ岡高校→東北学院大」というのは、アリだと思います。

一応、みやぎ模試の偏差値表には、榴ヶ岡の総合進学が49,TG選抜が47というボーダーラインが示してあります。

ただ、わたしの生徒さんの合格状況などを見る限り、ボーダーラインはもう少し下という印象です。

一方、準ナンバーあたりに受かるくらいの生徒さんは、最終的に学院大に進むことになったとしても、高校でもまれたほうがいいのではないかと考えています。

公立の志望校にギリギリで受かって、その後に低空飛行を保ったままというのも、それはそれで、その生徒さん本人にとっては大変でしょう。

しかし、「大学入試での失敗」を恐れすぎて、リスクをまるっきり取らないというのも、長い目で見ると、生徒さん本人にはいいことではないのではないでしょうか?

(次回に続きます)

公立高校→東北学院大 学院高・榴ヶ岡→東北学院大 結果は同じだが..... その3 2021/05/19

(前回の続きです)

多くの受験生は、自分の実力より「ちょい上」くらいの高校を「志望校」としています。

そして、ギリチョンで受かったものの、授業についていけず、3年間、低空飛行を続けるという生徒さんは少なからずいます。

そういうケースはこれまで本欄でもたびたび取り上げてきました。

一方、逆のパターン、すなわち、その生徒さんの持っている実力があまりに際立ちすぎて入学してしまうというのも、わたしは考えものだと思っています。

4年前に本欄で紹介したようなこの生徒さんのように、強い目的意識を持っているならば話は別です。

こういう生徒さんならば、「光栄ある孤立」を保つことはできるでしょう。

しかし、そういう方を別にすれば、いわゆる「浮きこぼれ(=「落ちこぼれ」の反対)」は、どうしても周りの空気に流されてしまいがちです。

「勉強に適性がない」ならともかく、相応の能力を持った人が、高校3年間という時期を緊張感なく過ごしてしまうのは、のちの人生を考えると、マイナス要素が大きいです。

若いうちなのですから、四の五の言わず、学校の学習内容を詰め込むだけ徹底的に詰め込んでみるのは、マイナスになりません。

「公立高校→東北学院大」と「学院高・榴ヶ岡高→東北学院大」では、結果は同じだが、意味が違うのではないかというのは、そういう趣旨です。

さて、ご父兄の皆様はどう思われますでしょうか?

「動画で雨か嵐か」 〜6月には中間テスト!〜 2021/05/19

動画へのリンクはこちらから

中学受験のきっかけは内申に振り回されたくないから? その1 2021/05/20

先日、ツイッターをのぞいていたら、ある書き込みが目にとまりました。

それは、中学受験を決意したご父兄(文面の感じではお母様)の手によるものです。

そこには、「子供の中学受験を決めたのは、まず高校受験のとき、内申に振り回されたくないから.....」という趣旨のことが書いてありました。

それを見てわたしは思わず、

「エ? 内申に振り回されたくないって、まずそこ?」

とスマートフォン画面に向かって独り言が出てしまいました。

もちろん、子息の中学受験を決めたのは、ほかにも理由があるのでしょう。

ただ、「内申に振り回されたくない」という理由が第一で中学受験を目指すというのは、ちょっとビックリしてしまいました。

高校受験をしている生徒さんたちに接する限り、中学受験をする理由として、内申回避というのは、優先順位がよほど下です。

理由の一つにはなりそうですが、「第一の理由」になることは考えにくいです。

わたしがそう考えるのは、中学での内申が現場でどう運用されているのか、例のご父兄より見る機会が多いためなのでしょう。

わたしの感覚ですと、中学受験を目指す理由としては、

1.公立に比べて生徒が粒ぞろい

2.進学実績がいい

3.設備が整っている等々

です。

「中学での内申に振り回されない」というのは、少なくてもベスト3には入りません。

(次回に続きます)

中学受験のきっかけは内申に振り回されたくないから? その2 2021/05/21

(前回の続きです)

高校受験の際の内申システムは、合理的ではない部分がたくさんあります。

5と4の境界線は何なのか.....

実技教科の評定が2倍に換算されるってそもそもどうなのか.....

などなど。

わたしもこの点は腑に落ちません。

システムとして改善すべき点については、本コラムでも過去に述べてきました。

そういったことから、「内申システムに振り回される」という見方が出てくるのかもしれません。

わたしが現場で生徒さんに接する限り、生徒さんやご父兄が「内申システムに振り回される!」と感じるパターンはだいたい次のようなケースです。

(1)狙うところはトップ高

(2)実技教科で低めの評定がある

(3)男子

こういう生徒さんを見ていると、多くは「そもそも授業をまじめに受けてないんじゃないの?」と疑われるケースが多いです。

特に提出物などです。

確かに内申システムは不合理です。

おかしな評定を付ける先生もいらっしゃることは事実です。

しかし、3年間で合計27名のプロが判断した結果というのは、やはり現状を相当に反映しているのではないでしょうか。

だいたい、生徒さんは、自分の不真面目な授業態度を親や受験関係者へ正直に話しません。

いいことばかりを話します。

それを鵜呑みにして、「うちの子は不当に扱われている!」と思ってしまうと、学校の先生から思わぬ返り討ちにあったりすることもあります。

(次回に続きます)

中学受験のきっかけは内申に振り回されたくないから? その3 2021/05/22

(前回の続きです)

中学受験の際、わたしがご父兄にご心配いただきたいのは、「子供が授業についていけるだけの力がそもそもありそうか」です。

公立中学で「内申に振り回される!」ことより、よほど優先順位は高いです。

中学受験を経て、中学に入るということは、「公立に比べて生徒が粒ぞろい」であるはずです。

授業も公立よりは速く進みます。

しかも、一度学習についていけなくなってしまうと、挽回していくのは大変です。

高校でもトップ高となると、似たような仕組みです。

しかし、高校は3年間です。

中高一貫は6年間も、同じ状況が続きます。

中高一貫校のシステムは、「できる生徒さんにとっては非常によい。できない生徒さんにとっては非常にキツイ」です。

ですから、小学校のころは「できる生徒」であっても、中学に入った途端に「ただの人」になってしまう可能性が高いわけです。

「ただの人」になるだけならともかく、「できない人」になってしまうことも考えられます。

そういうケースのほうが、公立中学で「内申に振り回される!」よりも、大変です。

どういう道に進むのであれ、リスクがゼロということはあり得ません。

それぞれ一長一短があります。

そうした点を踏まえて、中学受験をお考えになっていただきたいと思います。

「今年の5月」と「例年の5月」を比べてみました 2021/05/23

今回は、学校現場における「今年の5月」について、「例年の5月」と比べて気が付いたことを書いてみます。

昨年の今ごろは、「コロナ休校」の真っただ中でした。

「今年の5月」は昨年のようではありませんが、「コロナ仕様」にはなっています。

部活の対外試合も例年ほどではありません。

もちろん、あるにはありますが、少ない気がします。

そして、この時期に行われることの多い野外活動や修学旅行といった行事も、秋ごろへ繰り延べになっています。

そういう事情があるからか、例年以上に授業が淡々と進んでいます。

昨年の「コロナ明け授業」のようなスピード授業ではありません。

学校行事で授業がつぶれるということも少ないようです。

やや単調ではありますが、「ちょっと静かな5月」というのは悪くないのかも、と感じています。

中1・高1といった新入生の皆さんは、学校生活にもだいぶなじんできたでしょう。

今年は例年よりペースがつかみやすかったかもしれません。

これを崩さずに、6月の中間試験へ進んでいってほしいです。

中間試験は、総体終了後、「ある日突然」試験モードに切り替わってしまいます。

心づもりの大切さは、動画でも述べたとおりです。

生徒さんもわたしも、気を抜かずに試験に臨んでいくようにしたいと思います。

プレゼント企画「ナンバースクール合格者から見る 仙台圏中学校 ランキング」 2021/05/24

このたび、表題にあるようなランキング表を作成いたしました。

このランキング表は、仙台圏にある中学校がナンバースクールへどのくらいの進学者を輩出しているか、公式発表の数字を基に、ランク付けしたものです。

ご希望の方に無料進呈いたします。

☆ランキング表は↓のような感じです。

「仙台圏」とは、仙台市内を中心として、北は黒川郡大衡村、南は亘理郡山元町までの公立中学103校を指します。

中学校の在籍者数を勘案し、これら103校に独自のポイントを付けて、1位から102位(102位が2校あります)まで並べました。

ランキング表の内容は以下の通りです。

(1)全地区合計 ランキング全地区のポイント順ランキング、人数順ランキング

(2)地域別ランキング地域別のポイント順ランキング、人数順ランキング

☆「 地域」は 次のように分けてあります。

「仙台市青葉区」「仙台市泉区」「仙台市太白区」「仙台市宮城野区」「仙台市若林区」

「塩釜・多賀城・利府・七ヶ浜・松島」「富谷・大和・大衡・大郷」「名取・岩沼・亘理・山元」

(3)高校別ランキング高校別のポイント順ランキング、人数順ランキング

☆仙台一高、二高、三高、宮一、二華高の「ナンバースクール5校」のランキング

今回、この企画を行うのは、弊コラムをどのような方がお読みになっているかを把握したかったからです。

そして、弊コラムをよりよいものにするきっかけにしたいというのが狙いです。

ご希望の方は、以下の要領でメールにてお申し込みください。

◎申し込み期間

5月24日(月)〜5月31日(月)

☆申し込み期間を過ぎたお申し込みは受け付けません。

◎申し込み方法以下のアドレスへメールにてお申し込み下さい。

アドレス:czt04512@nifty.ne.jp

◎申し込みフォーム

お申し込みは、以下のフォームをご利用ください。

<利用フォーム>

題名:ランキング表希望

本文:

(1)氏名:

(2)住所:

(番地は不要です。町名までご記入ください)

(3)職業等:

(以下のいずれかをお選びください)

A.学校教員(できれば所属先をお知らせください)

B.受験関係者(できれば所属先もお知らせください)

C.教員・受験関係者以外の父兄

D.在学中の生徒(中学生、高校生...等をお知らせください)

E.その他

(4)コメント欄:

<記入例>

(1)氏名:仙台太郎

(2)住所:仙台市青葉区青葉町

(3)職業等:B(伊達学習塾勤務)

(4)コメント欄: 〇〇〇.....

☆(1)〜(3)の記入は必須といたします。

☆お送りいただいた内容に不備のある場合、ランキング表の発送は致しません。

コメント欄はご自由にご記載ください。

◎ランキング表の送付について

ランキング表は、PDFファイルにてお送りいたします。

お申込みいただいたメールアドレスに「添付ファイル付きメール」にて返信いたします。

お申し込みは、月末処理の関係で、6月1日以降になる場合があります。

ご了承ください。

◎禁止事項等

ランキング表の著作権は、当方に帰属します。

商業使用等は自由とします。

本ランキング表を、ネット上にアップすることは禁止とします。

以上、よろしくお願いいたします。

「動画で雨か嵐か」 〜ゆたぼん君へのアドバイスと学校のお勉強〜 2021/05/26

動画へのリンクはこちらから

準ナンバー 東北学院大への進学者数・割合は? 〜公式発表数値を分析しました〜 その1 2021/05/25

今回は、「準ナンバースクール」といわれる館山・泉・宮城野・向山・南の5校から、東北学院大(以下、学院大と書きます)にどのくらいの生徒が進学しているかを書いてみます。

以下に挙げる数字は、2020(令和2)年の結果です。

ほんとうは、今年の数字を使いたかったのですが、数字の未発表のものがあります。

数値は、宮城県高校教育課から発表されている「公立高校ガイドブック」、学校の公式サイトから引用しています。

向山高校の公式サイトが2019年から進学実績が更新されていない(!)ので、一部「大学入試全記録2020年度版」(毎日新聞出版)からも引用しています。

<東北学院大への進学者・合格者>

〇館山

(卒業生)277

(合格)175

(進学)50

(進学率)18.1%

〇泉

(卒業生)269

(合格)148

(進学)57

(進学率)21.2%

〇宮城野

(卒業生)272

(合格)114

(進学)26

(進学率)9.6%

〇向山

(卒業生)192

(合格)125

(進学)20

(進学率)10.4%

〇南

(卒業生)269

(合格)161

(進学)32

(進学率)11.9%

ここで「合格」とは、学院大の試験を受けて、合格した人の数です。

ですから、例えば文学部と法学部を受けて、両方受かると、「合格者」は「2人」とカウントします。

「進学」とは、実際に学院大へ進学した人の数字です。

(次回に続きます)

準ナンバー 東北学院大への進学者数・割合は? 〜公式発表数値を分析しました〜 その2 2021/05/25

(前回の続きです)

受験という場で世間の注目を集めるのは、あくまで「合格者数」です。

「進学者数」は、公式発表していない学校も多いです。

今回の「進学者数」は、いずれも先ほど述べた「公立高校ガイドブック」から引用しています。

ここで、準ナンバースクールの学院大進学者割合と、みやぎ模試偏差値の数字を比べてみます。

〇館山

18.1%

59

〇泉

21.2%

56(普通)

52(英語)

〇宮城野

9.6%

57(総合)

56(普通)

51(美術)

〇向山

10.4%

59(普通)

57(理数)

〇南

11.9%

58

館山と泉は、泉区にあります。

向山と南は、太白区にあります。

学院大進学者を見てみると、「館山・泉」と「向山・南」とでは、割合が倍以上違っています。

学院大のキャンパスが泉区にあることも要因の一つなのかもしれません。

学院大の泉キャンパスは、いずれ五橋に移転します。

そうなると、数字の動向が変わってくるかもしれません。

それから、この数字は学院大だけを見ていると、見えてこない部分があります。

つまり、学院大以外の、他の県内の大学への進学者がどうなっているのかについても、比較していくと、違った視点が得られます。

この件については、別の機会に触れることにいたします。

(次回に続きます)

準ナンバー 東北学院大への進学者数・割合は? 〜公式発表数値を分析しました〜 その3 2021/05/27

(前回の続きです)

前回、前々回で述べた数字を見ていて率直に感じたのは、「南高って学院大進学者は、意外と少ないのね」です。

合格者数やら、南高のイメージで、学院大に行く生徒さんたちはもっと多いものだと勝手に考えていました。

割合的に向山と同じくらいというのは、ちょっと意外な感じがしました。

わたしも普段は、「合格者数」を見ても、「進学者数」まで見ることは少ないです。

国公立大であれば、「合格者数」≒「進学者数」です。

ただ、私立大の場合、複数の学部に合格したり、合格しても辞退したりなど、「進学者数」は今一つ分からない部分が多いです。

「合格者数」と「進学者数」を比較してみると、よりたくさんのことが見えてきます。

また、館山と泉では、学院大進学者が同じくらいの割合だというのも、興味深いです。

泉のほうが、館山に比べると、学院大進学者の割合はずっと高いとこれまた勝手に思っていました。

宮城野についても、もう少し学院大進学者は多いような感じですが、ここには美術科があります。

美術科の生徒さんたちの進路は、普通科とは違ってきます。

そういうことも影響しているのかもしれません。

中学生と公文 「思ったほど成績がよくない!」のはなぜ? 〜不満にこたえます〜 その1 2021/05/28

今回は、公文式について取り上げます。

公文式は、以前うちの子供も大変お世話になりました。そういう経験を踏まえてのコラムです。

また、公文式の話題に関しては、以前にも取り上げています。

<関連コラム>

↑で述べたことを踏まえて、以下、お付き合いください。

さて、公文式を経験してきたご父兄から、子息の成績の不満を聞くことがあります。

いわく、「小学校のころから公文を頑張ってきたのに、中学校に入ってテストを受けたら、結果が思ったほどではない」というものです。

公文の教材を小学校のころからやっていると、中学でやるところもガンガン進んでいる生徒さんが多いです。

特に数学なんかはそうです。

そして、子供が満を持して中学の定期試験を受けます。

すると、平均点が取れているならともかく、平均より下回っていたりすると、

「エ〜 こんなはずでは...(涙)」

となります。

お気持ちはよく分かります。

もしわたしも同じ立場なら、そう感じます。

数学では中学分野までずっと進んでいるのに、そうなってしまうのはどうしてなのでしょうか?

(次回に続きます)

中学生と公文 「思ったほど成績がよくない!」のはなぜ? 〜不満にこたえます〜 その2 2021/05/29

(前回の続きです)

ご父兄からしてみれば、小学校のころから公文へ授業料を払っていて、中学のテストで平均が取れないとなると、おもしろい気分になろうはずがありません。

そういうご父兄に、改めて公文のシステム、あるいは「目指すところ」を述べてみます。

公文の眼目は、「基礎作り」です。

家を建てるときの「土台作り」です。

運動で言えば「筋トレ」です。

土台がしっかりしなくては、上にいくら積み上げてもいつかはグラツキが来ます。

学年が進めば進むほどそうなります。

トップ層あたりが公文に取り組んだ場合、

「やっぱり数学は最後に計算力がモノを言うよね〜公文やっててよかったな〜」

となります。

しかし、物事には何でも長所・短所があります。

公文の目指すところが「基礎作り」であるということは、応用・発展的な部分を、自分で組み立てていかなくてはならないということです。

新築の家で例えると、公文の仕事は「土台作り」です。

その上の建物の工事のことまで公文が請け負っているわけではないのです。

「土台」は大切な部分です。

が、「土台」だけを作って、その上に家の工事をしなければ、生活はできません。

結局のところ、公文は成績アップに欠かせないものでありながら、それだけでは十分ではないということを理解しておく必要があります。

(次回に続きます)

中学生と公文 「思ったほど成績がよくない!」のはなぜ? 〜不満にこたえます〜 その3 2021/05/30

(前回の続きです)

もちろん、「土台作り」「基礎工事」の部分は、中学の定期試験問題でも問われます。

例えば、数学の試験では、計算問題が必ずといっていいほど出されます。

計算問題の基本がグラついているような生徒さんの場合、公文は大きな力を発揮します。

ただ、「うちの子供、平均点より上くらいは取れる頭があるんじゃないの」と秘かに期待していた場合、公文で演習するだけでは期待したような点数が取れません。

それでも中学校1年のある時期くらいまでは、「土台作り」「基礎工事」だけでも、ある程度は何とかなる部分があります。

しかし、それより学年が進んでいくと、公文の演習だけではジリ貧になっていきます。

必要なのは、「公文の演習」だけでなく、「公文の演習を実際に活用していく」ことです。

「実際に活用」していくためには、公文とは別な形で、問題演習に取り組んでいく必要があります。

もともと「平均点を取るほどの力がない」という生徒さんなら、公文の基礎学習だけでもかなり役立ちます。

このクラスの生徒さんの場合、易しい計算をきちんとマスターできない、基本的な言葉の意味が分からない、というケースが大半だからです。

いずれにしても、公文の趣旨を正しく理解することが、ご父兄・生徒さん・公文の先生方の三者にとってよい結果を生むことになります。

国語のミス 参考書は教えてくれないボキャブラリーの大切さ 2021/05/31

生徒さんの国語のミスを見ていて思うことがあります。

それは「単語の意味が分からないために間違っている」ことが随分と多いということです。

「単語」というと、すぐに連想するのは「英語」だと思います。

しかし、国語においても「単語の意味」は非常に大切です。

具体的にどういう「単語」なのかと申し上げますと.....

◎「彼女は悲劇のヒロインよろしく、大粒の涙をこぼした」の「よろしく」

◎「この子は小さいころから、負けん気が強かった。三つ子の魂百までとはよく言ったものだ」の「三つ子の魂百まで」

などです。

こういう言葉がよく分からないため、設問に間違って答えてしまう例が意外なほど多いのです。

分からない場合は、「雰囲気で何となく想像する」しかありません。

が、設問に正しく答えようとすると、あえなくやられてしまいます。

そして、参考書や設問の解説は、「言葉が分かっている」ことを前提にして「解き方」を書いています。

ですから、生徒さんは自分の間違いの真の原因が、「ボキャブラリー不足にある」ということが認識しづらいというのが現実です。

逆に言葉の意味を理解していれば、スッと解けたりします。

英単語の増強ももちろん大切です。

一方、国語の単語・熟語の増強も同じように大切です。

生徒さんに接していて、痛感しています。

ご利用案内 リンク

お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ

<電話での受付>

15:00~20:00

※日曜日は除く

※電話は

「雅興産(みやびこうさん)」と出ます

成績upのヒント!

教育コラム「雨か嵐か」

プロ家庭教師菊池

住所

〒981-0933

仙台市青葉区柏木1-2-29-301

電話受付時間

15:00~20:00

定休日

日曜日